近年來呼麥藝術研究述評

——以2010 年至2021 年“中國知網”文獻為例

額日登夫 張天彤

(1.2.中國音樂學院 北京 100020)

呼麥是北方游牧民族悠長的歷史長河中留存下來并傳承至今的喉音藝術,廣為流傳在我國新疆和內蒙古地區,其獨特之處在于演唱者可同時發出兩到三種聲部的音響效果,形成多聲部形態。呼麥在2006 年成為國家級非物質文化遺產后,進入到國內大眾視野,但實際真正在國內備受關注并且掀起國內呼麥研究熱潮的時間,應是2009 年10 月,被聯合國教科文組織列入世界《人類口頭和非物質文化遺產代表名錄》后。中國蒙古族呼麥申遺成功,對呼麥藝術的研究和發展起到了巨大的推動作用。因此筆者以申遺成功到至今的11 年作為時間段,對這期間關于研究呼麥的文獻進行了綜述,以圖了解呼麥藝術近十余年的發展,并在日后對呼麥有更佳的學習和研究。

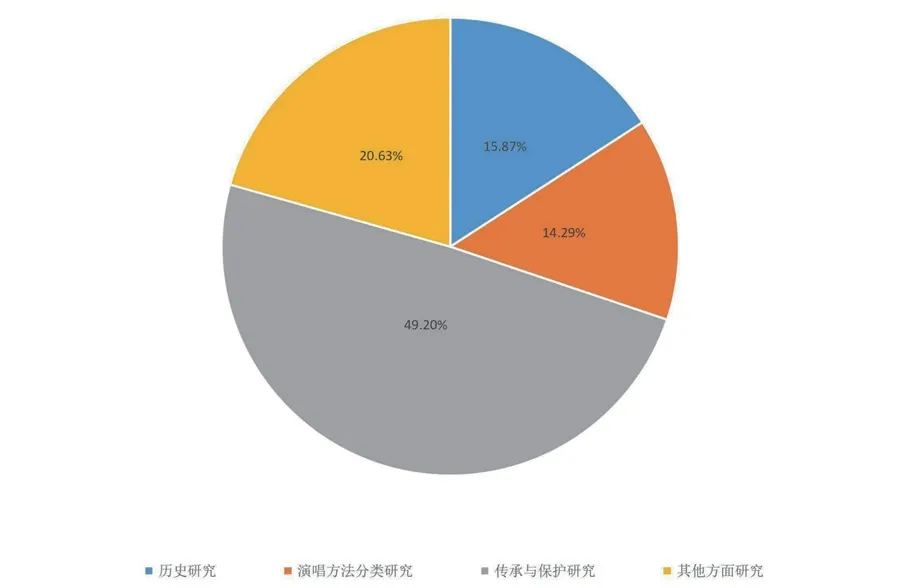

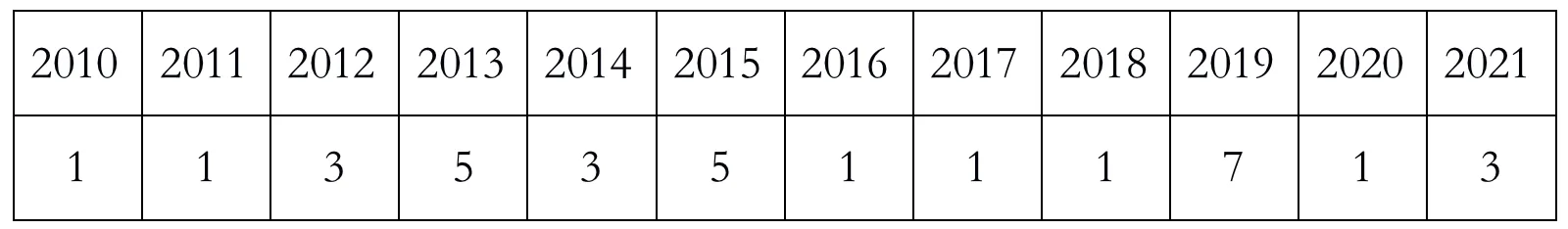

通過“中國知網(中國學術期刊網,www.cnki.net)檢索工具,查閱發表于國內期刊2010 年至2021年間,以關鍵字“呼麥”為主要研究對象的論文,共64篇。具體文獻檢索的數據顯示:學位論文有5篇,會議論文2 篇,期刊論文為57 篇(另外,發現刊于非學術刊物的報道類、雜志類文章38篇。因條件所限,沒能對這批文章進行查閱梳理),雖不能說已經涵蓋了涉及呼麥研究的所有成果,但也可以大致呈現這十多年間呼麥研究的基本面貌。文章發表的年份與數量統計如圖例1。近十多年有關呼麥研究的論文,不論從研究方向,還是側重點或類別,大致可歸納為如下四個方面:呼麥歷史的研究(10 篇)、呼麥演唱方法分類研究(9篇)、呼麥的傳承與保護研究(32篇)、其他方面研究(包含比較、美學、概述、綜述類論文13 篇),見圖2,對于呼麥四個方面的研究論文所占比例圖。

圖2 .對于呼麥四個方面的研究論文所占比例圖

圖1 .呼麥論文發表的年份與數量

一、對于呼麥歷史的研究

對于呼麥研究,歷史的追尋是極其重要的。中國社科院文學研究所范子燁研究員的論文(《自然的親證——關于中國古代長嘯藝術的音樂學闡釋及其現代遺存的田野調查》,載《故宮學刊》2013 年第1 期),以田野調查和文獻資料相結合,提出呼麥的歷史,應追溯到古代的“嘯”,他提出“嘯即口哨”和“嘯即浩林·潮爾(呼麥)”的觀點,并進行研究論證。在該文中,作者引用了大量的歷史文獻(四庫全書、詩集傳、御制詩集等),以圖從歷史文獻中,尋找關于“嘯”的藝術形式,進而提出“什么是長嘯?長嘯的音理如何?長嘯在現代人類社會有遺存嗎?”等需要梳理解決的問題。作者強調口哨與浩林·潮爾均屬于嘯史的有機組成部分。

2017 年,范子燁撰文(《“自然之至音”:中國古代的長嘯藝術》,載《文史知識》2017 年第10 期)表示,他已放棄“嘯即口哨”的觀點,后引申出蒙古族著名音樂家莫爾吉胡先生 “嘯即浩林·潮爾(呼麥)”的說法,以音樂形態的同一性、演奏者和欣賞者的民族屬性,看長嘯與浩林·潮爾(呼麥)的同一性這兩個方面進行論述。同年,作者又撰文(《音樂與歷史的交融:莫爾吉胡的蒙古音樂學及相關研究》,載《銅仁學院學報》2017 年第2 期)談到,莫爾吉胡的著作《傳說》的下篇《匈奴的故事》,是探索了蒙古族族源問題,并提及“紅山人屬于蒙古人創造的文化”的說法,亦將2012 年5 月在內蒙古東部地區興隆溝遺址出土的一尊屬于紅山文化晚期的陶塑人像,視為正在演唱呼麥的演唱者。

內蒙古藝術學院的李妮娜老師,在《中國蒙古族呼麥藝術初探》(載《藝術評論》2013 年第8 期)一文中,從發音器官、摹仿對象、表現形式等方面,進行了“呼麥”與“嘯”之間關系的探索,并推導出“呼麥”與“嘯”有著緊密關系的結論。

內蒙古藝術學院的哈斯巴特爾博士,在《聲音的邊界—跨文化語境下的呼麥及其文化屬性》(載《民族藝術研究》2017 年第2 期)一文中,認為呼麥的產生與薩滿教的“自然”觀念密切相關。作者以烏梁海族群詞源“烏梁海”一詞為線索,提出,烏梁海族群的的名字,已包含的雙重含義,即“聲音文化相關的口頭技能”,認為這是古代蒙古人對該部落族群身份的識別,對該民族的形成和發展起著重要作用。

中央民族大學的烏蘭杰研究員,撰寫了《關于蒙古族呼麥—起源、分布與傳播的幾點感悟》(載《中國音樂》2019 年第4 期)一文,來專門探尋呼麥在古代音樂史上的蹤跡。他指出:呼麥是薩滿教音樂的重要組成部分,新疆蒙古人傳說中的呼麥起源地點,不在新疆阿勒泰山區而是在俄羅斯,歷史上內蒙古地區,也流傳過呼麥,呼麥影響著蒙古族其他傳統音樂形式,這些觀點的提出,為呼麥研究提供了新的思考路徑。烏蘭杰研究員還從林丹汗宮廷歌曲《笳吹樂章》中的呼麥音樂形態、準噶爾汗國宮廷音樂中的呼麥蹤跡、科爾沁草原上的清朝宮廷呼麥遺存及蒙古族民間藝人色拉西掌握的哨音呼麥唱法等幾個方面,論證了呼麥在歷史上發展由來的不同路徑。

英國學者卡羅·帕格關于呼麥歷史起源的研究,展現在他的《蒙古人的泛音歌唱(呼麥)觀》(徐欣 摘譯,載《歌海》2014 年第5 期)一文中,作者結合自己于1989 年~1990 年在西蒙古的田野考察材料,總結出呼麥源自“自然與超自然”與“傳說”兩種情況。作者認為:自然與超自然中包含著鳥類的說法以及河流的說法,傳說則指前德曼蘇木人的“呼麥來源于傳說時代”說法。

河南大學中國傳統音樂研究所的陳文革教授,在《論“腔兒”——兼為“務頭”考續》(載《中國音樂學》2020年第2期)一文中,引用《樂府雜錄》《中堂紀事》《元史》《元典章》《元史語解》等古文獻,來探究呼麥的源頭,他談到,在唐代,“忽雷”一詞,大概已有雙聲樂器之意義。從名稱起源來看,奚琴、胡琴等兩線潮爾類樂器,起源時間更早(為此作者做注釋:語音學研究認為“奚” “胡”古音近似秦漢還是同音,認為“奚”作為樂器,其音取自“喉”,與“潮爾”同源)。他認為“潮爾”與“腔兒”音同,作者經多方求證后認定“腔兒”即“潮爾”,即“務頭”。表示這種二分結構形成于蒙元,其源頭當追溯到早期的中亞、西亞地區。

從檢索查閱的涉及“呼麥”歷史研究的相關文獻資料,僅從數量上看,我們可以發現,對呼麥歷史研究方面的論文,是不多的。這里有因記載有關呼麥的歷史文獻材料稀缺的原因,為此,學者們對屈指可數的涉及呼麥的歷史文獻材料,利用聯想、推理等研究方法,追溯其源情況無法避免。對此,筆者以為當持更加寬容和辯證的看法。總之,學界對于呼麥歷史溯源的研究,大致歸有“自然說”與“宗教說”兩種觀點。

二、對呼麥演唱方法的分類研究

涉及呼麥演唱方法的分類研究論文,大多是圍繞闡釋呼麥演唱原理和演唱方法兩個方面展開,這也是由于呼麥在不同國家、民族和地區流傳,進而各自形成了自己的特色,為此,研究者們對呼麥的演唱方法的分類,也各不相同。

在演唱方法的研究方面,內蒙古藝術學院的斯琴畢力格,在《“呼麥”基本演唱方法概述》(載《內蒙古藝術》2010 年第2 期)一文中,提出呼麥有浩林·潮爾與烏音格圖呼麥兩大類型。這一說法現在看來,筆者認為是存在矛盾的。呼麥與浩林·潮爾是同一種演唱藝術形式,因在不同地區流傳而導致的稱謂之別。所以,將文中兩大類型的說法,不能視為唯一正確的說法,而存有商榷討論的可能。

蒙古族學者達·布賀朝魯,于1992 年對蒙古國喉音大師松迪采訪后撰寫的論文中指出,呼麥的種類,總體上可分為“烏音格音(與斯文“烏音格圖”一詞同意)呼麥(抒情呼麥)與哈日黑熱呼麥(生硬的呼麥)”。烏音格音(或烏音格圖)與哈日黑熱呼麥,是從傾向于主觀感受的聽覺效果上分類的(以“烏音格音”一詞在蒙古語中含有“柔軟”、“舒緩”一意作為推測依據)。

上海音樂學院副教授徐欣,在她撰寫的《泛音歌唱研究在西方》(載《中央音樂學院學報》2010 年第2 期,與此相近內容的研究成果,作者也以《西方視野下的泛音歌唱研究》為名,發表在《內蒙古大學藝術學院學報》2010 年第4 期上)一文中,主要梳理了20 世紀70 年代以來,西方學者對呼麥(泛音歌唱,over tone singing)進行的深入研究情況,以及對呼麥表演、創作、教學、精神靈性等方面,進行的多維度、多視角的藝術實踐。作者在文中,從科學研究、民族志、實踐研究等三個部分展開述評,系統梳理了西方學者對呼麥的研究成果及他們的認可程度和學習情況,為中國讀者展示了域外研究者對呼麥多元意義的呈現。文中還列舉了西方馬克·范通厄倫(M ark van Tongeren)、阿克肖諾夫(AN Aksenov)、西奧多·萊文等學者的關于呼麥的類型區分與技巧表現的研究成果。為此,作者總結說,對于域外的呼麥研究者而言,原生性的傳統分類系統,仍舊起著夯實基礎的研究起點的作用,新的分類觀念,僅是輔助說明而已。

內蒙古藝術學院教授博特樂圖,在其撰寫的《“潮爾—呼麥”體系基本模式及其表現模式——兼談蒙古族呼麥的保護》(載《中國音樂學》2012 年第2 期)一文中,從呼麥本體性視角,對呼麥進行不同層次的定義,就呼麥自身發展的路徑,分為原聲的“窄式”與經過音樂家或歌手加工而形成多樣化形態的“寬式”。又參照潮爾—呼麥體系雙聲(多聲)音樂,在游牧文化圈里成為“聲音符號—文化符號”的現象,將呼麥納入廣闊的雙聲(多聲)體裁的“泛式”之中。

對于呼麥演唱的分類,學者們一直持有不同的觀點。中央民族大學的烏蘭杰研究員,就表示:總體上看,呼麥應分為“泛音”、“震音”、“唱詞”三種形式;達·布和朝魯,則將呼麥劃分為烏音格音呼麥(抒情呼麥)與哈日黑熱呼麥(生硬的呼麥)兩種;蒙古國學者敖都蘇榮,更是將呼麥的演唱技法,分為“十二種”之多;內蒙古藝術學院的哈斯巴特爾博士,則將呼麥分為“伊斯日格”和“哈日黑熱”兩大類。因諸位學者文章的發表時間、研究范圍和文章的側重點各不相同等原因,此處不再逐一追溯。

對呼麥唱法的分類,也因分類角度、側重點的不同,而出現不一致的現象。有些研究者從呼麥聲音形態上分類,他們關注的重點是:泛音、震音、高音、中音、低音呼麥等;有些研究者從主觀的聽覺上分類,他們關注的側重點是:抒情呼麥、生硬呼麥等;還有些研究者,從呼麥演唱時的發聲器官或發音位置上進行分類,他們關注的重點是:哈馬爾·呼麥(鼻音式呼麥)、烏如林·呼麥(唇音式呼麥)、硬顎呼麥、喉腔呼麥等;另有學者有從體裁和更為宏觀的雙聲體系上對呼麥進行分類,如博特樂圖教授的“窄式”、“寬式”、“泛式”等,不一而足。如此之多的分類方法,究其原因,亦或是由于流傳地區、局內局外視角下生成的文化觀、音樂觀和認知不同,而最終導致研究視角各異,最終出現分類不一的現象。為此,我們才能看到俄羅斯圖瓦地區、中國新疆阿爾泰地區和蒙古國對于呼麥演唱類型的劃分,都各不相同,這也不排除,各自分類的依據和來源,與所處文化語境的不同,有著直接關聯。由于呼麥分類的繁復與多樣,筆者在翻閱文獻、梳理資料時發現,個別研究文章中,對于呼麥演唱方法的分類研究,也存在語焉不詳的混淆狀態。

三、有關呼麥傳承與保護的研究

涉及呼麥傳承與保護話題的研究領域,關注的人最多,論文的數量也占到了呼麥研究論文總數的49.20%,下面分別予以歸納闡述。

內蒙古藝術學院教授博特樂圖在《“潮爾—呼麥”體系的基本模式及其表現形式——兼談蒙古族呼麥的保護》(載《中國音樂學》2012年第2期)一文中認為,呼麥非遺保護工作的關鍵是認識與了解呼麥屬性特征和其各種存在的狀態,并且掌握呼麥與“潮爾-呼麥”體系各種表現形式之間的關聯與差別。2013 年,有三篇碩士學位論文,即關陽美的《內蒙古呼麥的地域特色研究》(東北師范大學2013 年碩士畢業論文)、傅建鑫的《內蒙古呼麥發展趨勢調查研究——以呼和浩特呼麥為個案》(新疆師范大學2013 年碩士畢業論文)、張坤的《設計學角度下的非物質文化遺產——中國蒙古族呼麥的保護研究》(河北大學2013 年碩士畢業論文)均從呼麥的研究和存在的現狀入手,進而對呼麥的發展保護,做出各自的思考,提供可行的思路。

上海音樂學院蕭梅教授,在她撰寫的《文明與文化之間:由“呼麥”現象引申的草原音樂之思》(載《音樂藝術》2014 年第1 期)一文中,基于呼麥與韃靼音樂的跨國境、跨地域的現象的思考與研究,強調了對于呼麥研究跨界的重要性和必要性。她提出,呼麥歌唱成為了一種在聲音符號上的想象與認同,呼麥的廣泛流行,不僅是因為能發出與多數音樂體裁不同的特殊音聲的緣故,更是因為其內化的結構與認同。因此,作者表達出她傾向于不同民族、部落所共享的雙聲概念。作者結合自己的巫樂研究和“文明”與“文化”之間聯系的見解,強調指出,當代蒙古族或北方草原民族的音樂研究,只有具備整個亞歐草原的視野和各民族的文化參照的條件下,才能真正認知其中的文明及其價值。

其余諸多2014 年至2015 年間的呼麥研究文章,從教育、非遺、文化、網絡化傳播等多個視角,對呼麥的有效性傳承和持續性發展都做出了不同角度的思考,因內容的重疊和問題的交叉,就不再展開討論了。

內蒙古藝術學院哈斯巴特爾博士與中央民族大學崔玲玲教授,在《新疆蒙古族民間音樂考察行記(上)》(載《內蒙古藝術學院學報》2017年第3 期)一文中,經過實地調查,詳細地記述了新疆阿勒泰地區的呼麥傳承情況,他們發現,因為封閉的生存環境、外來文化對傳統文化的沖擊較少、當地人的生產生活方式滋養著呼麥的延續等原因,導致了呼麥這種歌唱藝術形式,在當地并未顯露出消亡的現狀,反之,其生存發展的態勢是自然、良性的。內蒙古藝術學院教授博特樂圖,在其撰寫的《現代化語境下長調、馬頭琴、呼麥變遷之比較》(載《中國藝術時空》2019 年第6 期)一文中,揭示了長調、馬頭琴、呼麥等民族藝術形式,在社會現代化進程中的發展態勢和變遷模式,在分析了呼麥在內蒙古的發展脈絡后,進一步指出,中國的呼麥是發現于新疆、學自于蒙古國和圖瓦,發展于中國的一種喉音藝術。王青在《俄羅斯圖瓦共和國呼麥之傳承與傳播》(載《人民音樂》2019 年第1 期)一文中,基于作者本人在圖瓦共和國實地考察調研的第一手資料,探討了呼麥的傳承機理及傳播方式。從院校傳承方式與教學特點、民間傳承方式、國內的傳播、對外傳播等方面,都進行了分析論述。作者認為,俄羅斯的圖瓦共和國之所以能保持其民族聲音風格,是因為圖瓦在其民族文化遭遇強制性破壞與干預時,能堅定守護傳統與尋找藝術多樣性的精神,并不斷融合世界音樂的元素,呈現出如今多元、包容并與本土性共生互補的圖瓦呼麥。內蒙古藝術學院碩士研究生張亞楠,在其碩士學位論文《“游移”的傳統——現代語境下“中國蒙古族呼麥”的興起及認同》(內蒙古大學藝術學院2021 年碩士論文)中,主要以口述訪談、田野調查等研究方法,對國內呼麥的興起到興盛的發展歷程,做了記錄與分析,且對呼麥進行符號解讀,進而闡釋了中國呼麥在局內-局外、個人-族群間的認同以及它的建構。有關呼麥的傳承與保護方面的研究論文,可參閱下表(按論文發表年份的分布制表):

表1 .

以上是2010 至2021 年間關于傳承與與保護類文章的刊發的情況,從這類文章發表的時間軸來分析,這10 余年間,每年都不乏有關呼麥傳承與保護類研究論文的發表,通過統計發現,學界對此類話題的研究與探索從未間斷過。

時至今日,還有許多后來者,依舊參照著這些前輩學人研究成果,在繼續拓寬著自己的研究路徑,并不時提供新的策略和措施,這是令人欣慰的。從文章的表達的主旨和作者的思維觀念來看,自2010 年始,學界逐漸開始提出展望性的理論預設,如呼麥與多元文化相融合、呼麥的多元發展的重要性等等,我們也從部分學者近年來的文章中看到有關呼麥的多元化研究、與時俱進發展的實例探索,都有很好的涉及和深入的探討。為此,早年間對于呼麥傳承發展的研究,并進而產生的一批具有前瞻性目光和思考的論文的啟迪意義,是值得肯定的。從文章提出的諸多焦點問題來看,前輩學人對呼麥傳承與傳播提出的不少具體想法和探索性的思考(近年來只在個別文章中有所顯現),特別是對呼麥傳承傳播機制、變遷模式和可持續性發展問題提出的建設性意見,對后來者的研究,大有裨益。

四、其他方面研究

這類設計呼麥研究的論文,包括比較研究、美學視角、概述型論文和綜述型文章等,共計12篇,約占近年來呼麥研究論文總數的20.63 % 。

上海音樂學院蕭梅教授,在她撰寫的《從“弦功能”再看亞歐草原的“雙聲結構”》(載《音樂藝術》2018 年第2 期)一文中,以“弦功能”作為呼麥聲音形態核心的“雙聲結構”及其邊界,試圖理解于“在地知識”(local knowledge)的基礎上,在差異性建構中展開比較研究,從而進一步解釋亞歐大草原及其周邊地區的多元文明成因。作者認為,與其爭論呼麥或某種單一的雙聲體裁的歸屬問題,不如將呼麥放置在整個歐亞雙聲藝術之中,在其各自背景中探求呼麥及其他雙聲體裁的共性與個性,從而解讀“呼麥-潮爾”體系的內涵。

中央民族大學的美國留學生安迪·保爾(Andy Bauer)發表的《由圖瓦西部喉音音樂教養探索文化再語境化的前提》(載《青海民族大學學報》2018 年第4 期)一文,通過田野民族志研究模式,對四個具有代表性的圖瓦喉音家庭深入接觸,反思跨文化背景下研究參與和成員身份本真性之間的關系。最后,作者對“再語境化”和民族志進行了深入的思考和認真的總結。

在呼麥美學研究方面,有林穎的《有關“呼麥”的聲樂空間性美學研究》(載《新鄉學院學報》2011 年第2 期)一文,展示了該方面的思考,作者認為,音樂具有空間性,這種空間性是一種音與和聲所引起的聲音上的縱向空間,其特殊之處在于:它是由人聲同時發出的和音所產生的特殊的聲音空間效果。

從目前梳理分析的已經刊發的有關呼麥研究的論文看,單純的介紹性論文,已不多見。多與形態、比較等方法相結合闡釋音樂概念而呈現的概述型論文和對會議做的綜述型論文。楊海源的論文《再析蒙古族傳統聲樂藝術——浩林·潮爾》(載《天津音樂學院學報》,2011 年第1 期),主要從稱謂、起源傳說、潮爾體系、演唱曲目題材、分類及現狀等多個方面,展開論述。其中,以《四歲的海騮馬》為例,用圖表的形式闡釋呼麥的基本內容。值得關注的是:表中從“色聽感”進行分類,并將男女性呼麥音響效果比作黑色、黃色、褐色、青色等。作者認為“色聽感是主觀體驗而產生的一種聽覺現象,在聽覺的基礎上由主官發出的意境。”誠然,這是從聲學、美學等角度出發的思考與研究。

內蒙古藝術學院教授博特樂圖和內蒙古自治區社科院青年研究人員郭晶晶合著的綜述類研究論文《蒙古族音樂研究》(曾在《內蒙古大學藝術學院學報》分期連載),以蒙古族多聲部音樂為主題,詳細地介紹了蒙古族多聲部音樂的概念與分類。該文對蒙古族音樂研究的前輩學者,如中央民族大學研究員烏蘭杰、內蒙古藝術學院教授李·柯沁夫、內蒙古文聯音樂家協會研究人員瑟·巴音吉日嘎拉等諸多前輩研究者的觀點,進行梳理并展現了對他們呼麥研究各不相同、豐富多彩的說法和觀點。關于“呼麥”的詞性解釋,作者認為,有蒙古語(是指喉頭而言)和突厥語(指嗓子而言)兩種。作者根據蒙古國學者贊慶諾日布與奧都蘇榮的研究觀點指出,中國慣用的“浩林·潮爾”這一學術術語,比呼麥(khoomei)、呼咪(khoomi)等稱謂,更能清晰、準確地表達出呼麥這種獨特的演唱藝術形式。兩位作者還根據呼麥唱法上的多樣性和包容性以及形態特征,將呼麥分為狹義和廣義兩種。

內蒙古藝術學院哈斯巴特爾博士,在他的《復活的生命之音—國家藝術基金2016 年度“蒙古族呼麥藝術人才培養”項目驗收匯報音樂會綜述》(載《人民音樂》2017 年第9 期)一文中,對于呼麥的當代藝術實踐做了梳理和歸納。其綜述論文中,主要講述該項目作為國家藝術基金項目的實施情況及舉辦音樂會的基本情況,重點闡釋了兩首典型的呼麥曲目《阿爾泰頌》與《葉尼塞河,母親河》的主要內容,并詳細記錄了這次活動的教學狀況。描述了此次音樂會上匯集傳統呼麥曲目與實驗探索因素的多首作品的首次展演盛況,為讀者描繪了傳統與創新之間的互動性及整個互動過程,顯現了呼麥在當下的傳承現狀。作者表示,此次音樂會,也是一次學術性的跨界文化交流,見證了“呼麥”在不同文化語境中的樣式和傳播,證明了族群間文化的差異性所具有的藝術價值和現實意義。

王晶晶的《中國呼麥暨蒙古族多聲音樂學術研討會綜述》(載《人民音樂》2013 年第11 期)一文,對“中國呼麥暨蒙古族多聲音樂學術研討會”的情況,做了觀點的梳理和理論的綜述。該文對會議中各位會與專家學者主題發言的核心觀點,進行了梳理,并從多聲機理及表現形式、形態研究、相關資料學與學術史研究、比較研究、田野調查與地方性表現形式研究、歌唱機理與唱法研究、潮爾道專題研究等諸多方面,都進行了分類歸納和敘述分析。

綜合以上的文獻分析研究可以發現,概述型的研究分析文章,在已經刊發的多篇論文中都可以看到,不僅僅以上幾篇。筆者認為,雖然多篇論文研究和探討的問題涉及到宏觀方面,但從研究的深度、提出的觀點等學術層面的微觀審視,它們亦可算作對前輩學者的研究成果梳理概述的論文,這類論文多是在前人的研究基礎之上重述或總結,所以,筆者未將它們歸納到概述型論文當中。隨著呼麥藝術研究的深入和藝術實踐的探索,逐漸產生了如博特樂圖撰寫的《蒙古音樂研究百年》等匯集綜合性、概念性與學理性較強的文章,其學術信息和價值,尤為可貴。會議綜述型論文非常全面的向讀者介紹了會議上的學術信息,從百花齊放的思想和觀點可以看出,呼麥藝術具有豐富多樣的文化內涵和發展。

結 語

縱觀以上呼麥研究成果,從研究題材來看,大致可涵蓋在本文分類的歷史研究、演唱方法分類研究、傳承與保護研究等方面,而其他方面的研究相對稀少。呼麥是流傳于多個國家、區域、民族的藝術體裁,筆者認為,對它的跨國、跨地域、跨民族的比較研究,是有必要的,不同文化語境下的研究模式和傳承現狀的比較研究,具有較高的學術價值。由于呼麥音樂形態的特殊性,其以多聲部作為自身亮點,對其記錄和分析的重要性不言而喻。相較于其他音樂體裁,呼麥形態研究還未建立起適合有效的分析方法,形態方面的問題,仍有待探索”(西方國家在19 世紀70 年代就有對呼麥進行振動頻率的記錄,但此類研究方法和理念并未在國內得到具體應用)。

如今,在國內外學界,跨專業、跨學科研究是熱潮,也是順應時代發展的必然產物。筆者認為,也應將呼麥置于更為全面、宏觀的視角下,嘗試跨專業、跨學科交互研究。如西方學者們對呼麥的發聲機理、生理反應做過多學科融合的實驗探索,遺憾的是在我國此類研究并不多見。呼麥是歐亞草原民族所共有的、共享的“雙聲音樂”,因此,呼麥的研究須考慮特定的歷史背景和文化語境因素,而非“標準化”或“格式化”。誠然,十余年的呼麥研究碩果累累,在日后的發展道路上,呼麥研究需要進一步思考,拓展一些新領域。