論王德威華語語系文學思想的建構

——以《華夷風起:華語語系文學三論》為中心的考察

王唯州

(1.馬來西亞博特拉大學 外文系,馬來西亞 雪蘭莪沙登 43400;2.重慶三峽學院 文學院,重慶 404020)

在研究中國現當代文學的學者群體中,王德威是一個無法避開的名字,他豐厚的著述是無數后繼學人的重要參考。或許對于講求“中州正韻”的中國文學研究來說,王德威教授的背景不太“正統”:他最初在中國臺灣求學,學的是外語,后負笈美國,專攻比較文學,現為美國哈佛大學Edward C.Henderson講座教授。然而,跨學科的學習背景、出色的外語能力和堅實的理論基礎使他有更為寬闊的研究視野,更能捕捉到中國現當代文學中不一樣的風景,這是許多中國大陸學者所不及的。也由此,無論從數量還是從提供新穎視角方面,他的著述都蔚為大觀,話題從抒情傳統、“遺民”寫作到現代性,涵蓋諸多熱點和冷門,為中國現當代文學研究提供了新的“域外”視角。尤其是,隨著“一帶一路”的建設加快和中國語言文化的推廣,他所倡導的華語語系文學研究因為目光投及華語文學,對于激蕩中國文學的世界影響有著重要意義,所以更值得我們關注,這也是本文的題中之義。

王德威教授所著《華夷風起:華語語系文學三論》(以下簡稱《三論》)實是《文學地理與國族想象:臺灣的魯迅,南洋的張愛玲》《“根”的政治,“勢”的詩學——華語論述與中國文學》和《華夷風起:馬來西亞與華語語系文學》三篇主題相似的論文匯編在一起的合集。三篇論文主題類似,都是關于華語語系文學的,但其中又有所不同。將三篇依序置于《三論》這一整體脈絡中,便會發現其中隱含的線性邏輯。“華語語系文學”是近年來新興的有別于“海外華文文學”“世界華文文學”等名稱的新說法,史書美教授在《反離散》(Against Diaspora)一文中初次提及,認為華語語系只是華語在境外流散后,一種“過渡的語言”,最終將會被同化或消散。而王德威教授則以馬來西亞華文傳統依舊堅挺的現象為突破口,探究華語語系中更廣闊的空間,并借此定義華語語系文學:“它的重點是從‘文’的部分逐漸地過渡到語言的部分。換句話說,當代學者在討論身份認同問題時,對海內海外、主義、性別、國家等等因素的復雜面多有體會后,開始探問是不是能夠提出一個更大的公約數,作為縱論種種不同中文或是華文寫作的底線呢?‘Sinophone Literature’的提出,就是期望以語言——華語——作為最大公約數,作為廣義中國與中國境外文學研究、辯論的平臺。”[1]

王德威教授無疑是華語語系文學研究群體的開拓者之一。他首先在這部書的開篇《文學地理與國族想象:臺灣的魯迅,南洋的張愛玲》中梳理了各界對中國的想象和立場,總結“華語語系”觀念之前的各家見解,此為理論前提;繼而在第二章《“根”的政治,“勢”的詩學——華語論述與中國文學》中觸及現實,論述海外離散者面對國家大樹的根,難免懷鄉,但同樣又在落地生根和落葉歸根的“勢”的矛盾中此消彼長、來回擺蕩,點出華語語系文學與中國文學若即若離的關系;其收官之作《華夷風起:馬來西亞與華語語系文學》則把目光投向馬華文學,從馬華文學的歷史看開去,探討其未來的發展,還收獲了“華語語系”的又一譯法——“華夷風”——與書名遙相呼應。三篇文章環環相扣,系統闡明了他所倡導的華語語系文學觀念,為我們呈現出華語語系學界中重要的一極,也是他為世界華文文學版圖草擬的一幅藍圖。王德威教授的治學領域除了華語語系文學之外,還涉及中國現當代文學和比較文學等范疇,其治學背后所顯露的世界觀和研究視野有著十分緊密的勾連,故此,筆者將其概括為王德威的華語語系文學思想。下文對王德威的華語語系文學思想從其緣起、其構建的華語語系文學思想空間和可行性三個方面展開討論,并進行整體性的評價。

一、王德威的華語語系文學思想之緣起

關于華語語系文學的作品以及淵源,書中論述頗為詳盡,在此不再辭費。惟篇章中的幾處細節,引發了筆者對于王氏華語語系文學思想的思索。在《“根”的政治,“勢”的詩學》一文中,王德威提到新加坡作家謝裕民的小說《安汶假期》,作為他華語語系的“三民主義”——“移民”“夷民”“遺民”——的例證,以此“讓后遺民遇上原住民”,引發“中國”何去何從這一終極之問。

《安汶假期》收錄在謝裕民2005年出版的小說集《重構南洋圖像》中,這是一個空間感和象征性十足的故事。在故事里,我們跟隨新加坡朱姓青年和其父親來到印度尼西亞馬魯古省首府安汶島尋親,發現了其家族背后的秘密。

這場尋根之旅,實際可以回溯到明清交疊之際。1662年,明室后人朱姓青年的十世祖,想去臺灣投靠鄭成功,途中遭遇風暴流落至安汶島,后定居于此并娶土著女子為妻。兩百多年后的晚清時代,粵人闕名到訪安汶,遇見當地土著,“聲類京腔”似是國人。這位土著便是朱姓青年的高祖。闕名離開時,高祖托他將其幼子,即青年的曾祖,帶回中國,以求落葉歸根。朱姓青年的祖父在中國出生、成長,其后得知印尼還有故人,于是攜家屬移民印尼。1965年印尼排華,祖父只得回國,慌亂之際,他讓長子即朱姓青年的父親移居新加坡。二三十年后,朱姓青年的父親得知印尼還有族人,便與他一起去安汶島尋親,找到兩名土人裝扮的族人。青年與父親瞻仰先祖文物,祭拜墳塋,似乎是完滿結局。只不過父親返回新加坡后惦記十世祖的心結,故想把他的骨灰移至臺灣,葬于鄭成功廟旁,然而適逢金融危機爆發,印尼政局不穩,阻斷了父親重返安汶之路。于是仿佛又回到故事的開頭,就像再一次遭遇風暴一樣,十世祖終究還是不能去往臺灣,似乎冥冥之中就是要讓他在離散地安汶落地生根的。

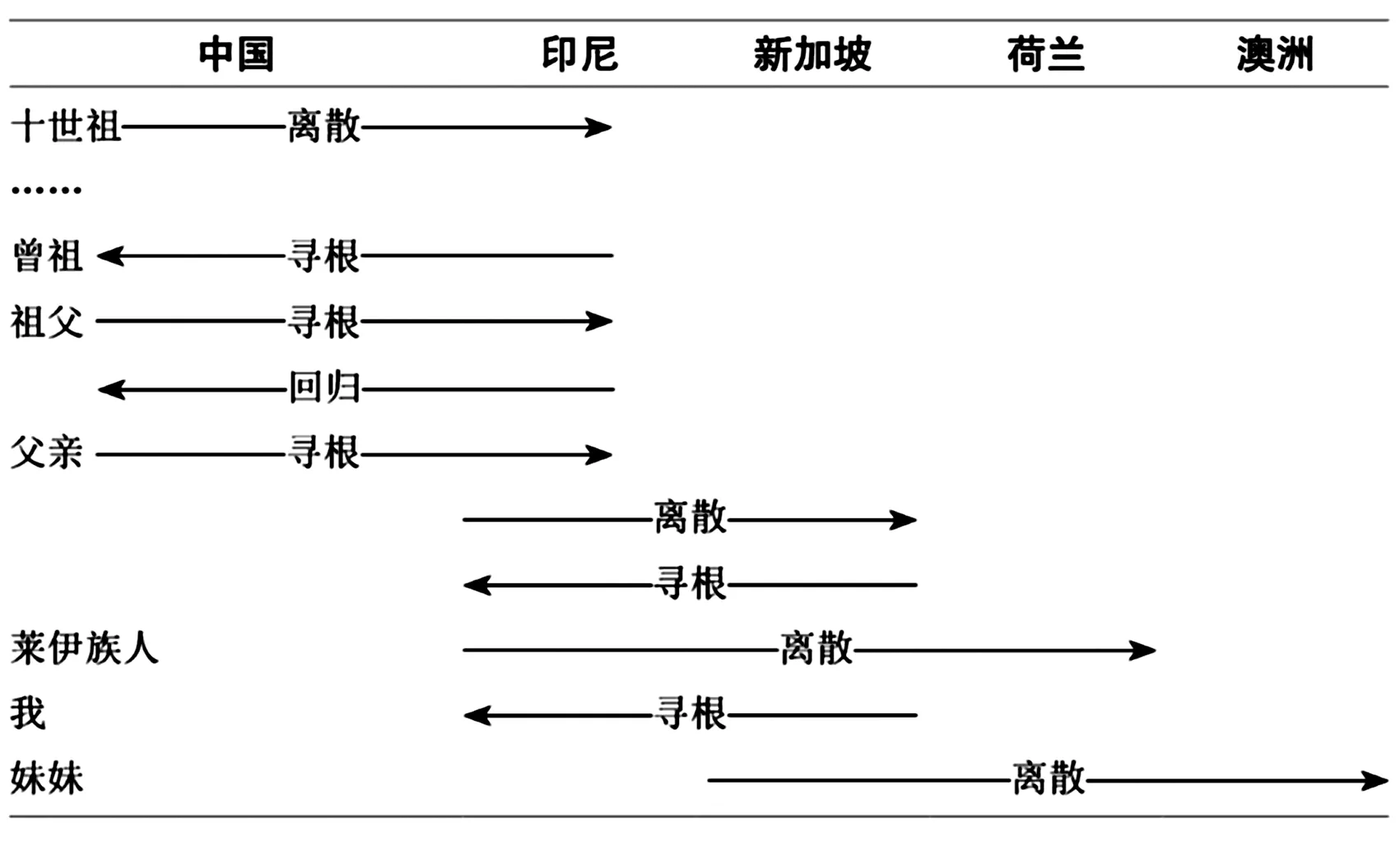

當然小說的情節不止于此,所反映的主題除了離散與血統,還有文化認同。但更值得我們關注的是,小說情節編排和字里行間所彌散的空間感,讓讀者不時覺得,作者意在建構一個獨享時空的世界,里面承載了主人公或作者全部的失望、希冀、驚詫和愛欲。正如我們所讀到的,小說描繪了各個時間中不同的地理空間,如荷蘭、印尼、中國和新加坡,又將荷蘭殖民、反清復明、印尼排華、金融風暴等分屬不同時空的歷史事件串聯在這個想象空間里。這個想象空間的根基是如此牢固,正所謂“花果飄零,靈根自植”,然而飄搖的靈根始終影影綽綽、形單影只,最后只得遙望“樹大招風”的深根,遠遠祭拜。在國族的深根之前,多重時空不再扭曲,反而更加令人信服,正如張松建在《后殖民時代的文化政治:新馬文學六論》中為小說中的離散歷程總結的圖示(見圖1)。

圖1 《安汶假期》離散歷程[2](P37)

在作者構建的這個南洋空間中,或許為了消減其虛構性,父親最終沒能實現十世祖的夙愿,在族人團聚的喜悅背后留下了一絲遺憾和無奈。在故事高潮,作者為了“重構”他的“南洋圖景”似乎不遺余力,將海外離散者作為這棟房屋的磚瓦,使之獻祭。但只要作者筆觸稍一松動,它們便搖搖欲墜。顯然,為了平衡這座肉身的屋宇,小說才展現了不圓滿的結局,以平息離散者的鬼魂。然而,十世祖投奔不得而流落孤島,五百年后骨灰還無法找到內心真正的歸處,這難道不是離散者殊途同歸命運的宰制?與其說謝裕民重構的是一幅真實的南洋圖景,不如說是一幅理想的南洋圖景。換言之,這是一個屬于謝裕民的烏托邦。這與王德威的華語語系文學思想所呈現的獨立、糾葛和復雜性是一以貫之的,也無怪他以謝裕民此篇小說為引,作為鋪展華語語系文學論述的開端了。

二、王德威建構的華語語系文學思想空間

王德威為何要在《“根”的政治,“勢”的詩學》中引用《安汶假期》這篇小說?筆者以為,談及《安汶假期》并非單純為“三民主義”背書,而更多是為我們拓寬了理解其華語語系文學思想的途徑。事實上,王德威并非只在此處提及這篇小說,還將其收錄于他主編的小說選集《華夷風:華語語系文學讀本》(下文簡稱《讀本》)中。該讀本匯集了兩岸三地及海外33位華文作家的作品,其意不言自明。

《讀本》分為四大部分,代表近年華語語系文學的風向。第一輯“地與景”呈現華語語系文學基本關懷,即對地理空間、民情風土的敏銳感知。第二輯“聲與象”觸及在地風土、人物風貌的中介過程。南腔北調的聲音(方言、口音、外語……)到千變萬化的物象(文字、地圖、造型……)。第三輯“根與徑”探討華語語系文學主體從哪里來,到哪里去的動態路線。不論離散還是原鄉,花果飄零還是靈根自植,書寫與閱讀華語文學總是提醒我們身分和認同的政治。第四輯“史與勢”則強調華語語系文學銘刻,甚至參與歷史的種種方法,從顛覆國家大敘述到挖掘個人記憶,不一而足。[3](P2)

在王德威的治學譜系里,華文文學一直是其中一塊重要的園地。他從《后遺民寫作》起,到《華夷風起:華語語系文學三論》或未來,便致力于華語語系文學的研究和拓展。在這艱苦卓絕的研究過程中,他圍繞“華語語系文學”這一概念生長的世界觀不斷完善,僅有理論的空中樓閣并不夠,還須實踐作為地基去加固。于是我們看到,除了撰寫學術專書、培養研究生外,他還積極編撰文學史,甚至編選文學作品選集。可以說,《華夷風:華語語系文學讀本》便是《華夷風起:華語語系文學三論》的延續,論者以后者為遴選標準催生了前者,是實踐的產物。雖說按正常的邏輯,兩部作品問世的先后順序應當對調,但這也恰恰驗證了《三論》所具有的前瞻性。

也正是通過《讀本》,再加上之前的著述,王德威志建構起其華語語系文學空間,一個擁有獨特世界觀的、純粹由文字構筑的文學世界。我們可以理解,為何他多次引用謝裕民的《安汶假期》,因為究其根本,他們都是在各自的領域建構獨有空間。可以看到,有了《三論》的藍圖構想和《讀本》的牢固基礎,王德威逐步建造了一個廣袤的、枝繁葉茂的文學空間。在這個空間里,人們(讀者或研究者)的所需所求樣樣齊備,甚至有如桃花源,有著良田美池、阡陌交通,居者黃發垂髫、怡然自樂。這里有地理與民俗風景的呈現;有語言、聲音的交流和文字、器物的傳承;有根深蒂固的血統和飄零的離散心態;還有國家歷史和個人記憶的銘刻。從國之重器的典律和祖物,到語言、文字、哲學等上層建筑,種種不一而足,簡直包羅萬象,這不正是完美的獨有世界么?

三、王德威的華語語系文學思想之可行性

或許王德威的野心尚不在此,他要建立的,可能是類似于托馬斯·莫爾構想的烏托邦。在這個想象的國度里,一切都是理想的或合情合理的。在現實世界中不可能付諸實踐的,在烏托邦里卻成為了可能。這對于學術研究和文學創作而言,自然是莫大的吸引。王德威當然也注意到了烏托邦背后蘊藏的可能性,2011年,他到訪北京大學,為師生作了題為《烏托邦,惡托邦,異托邦——從魯迅到劉慈欣》的講演。雖然這場演講的主題是科幻文學,但作為講題的理論基礎——烏托邦、惡托邦和異托邦的概念——頗值得我們關注。

演講中提到,烏托邦(Utopia)是托馬斯·莫爾啟蒙的一種西方敘事,營造了一片和諧的理想國。而惡托邦(Dystopia),則幾乎和烏托邦相反,以喬治·奧威爾《1984》、赫胥黎《美麗新世界》等為代表,是“是在西方工業革命之后,在資本主義的文明興起,以及相對的各種對抗資本主義論述的不同的社會的意識形態,包括馬克思主義,等等的相互激蕩之下所產生的一種敘事的方法”,[4](P280-P281)一言以蔽之,是反烏托邦敘事。至于異托邦(Heterotopias),是福柯在上世紀60年代提出的關乎空間的理論。他想象世界存在一個異托邦的世界,這世界被權貴或當政者劃出一個個特定的空間,“這個空間是被隔離的卻又是被需要的,把我們所謂正常人的社會里面所不愿意看到的,用以治療、規訓、懷柔、取悅社會成員……因為這個異質空間的存在,反射出‘正常’、日常空間的存在”。[4](P282)為了避免太過抽象,王德威舉了監獄、醫院、學校、博物館甚至豪華商場等實例,旨在說明當人們需要達到或被要求達到某些目標時,會前往或收容于這些專用空間,以達到穩定或處理危機之目的。

從字面意思來看,惡托邦似乎是烏托邦名正言順的反面,但若從現實角度來理解,還是把異托邦和烏托邦作比更為妥當,因為“烏托邦是一個理想的、遙遠的、虛構的空間;而異托邦卻可能有社會實踐的、此時此地的、人我交互的可能”。[4](P283)王德威這篇演講主要關于科幻小說,但也提到無論是遙遠的康有為或魯迅,還是當代的劉慈欣和韓松,他們創作的帶有科幻意味或未來色彩的作品,無疑都是根植于現實,帶有強烈的現實意義,也將演講本身的主題推向更遠的方位,甚至可以觸及華語語系文學相關議題。

2017年,王德威主編的《新編現代中國文學史》出版,引起了多方關注。他召集兩岸三地的學者、作家和西方漢學家總計143人,各自選取非傳統意義上的中國現代文學史一個截面,進入歷史,去在場地敘述,如哈金寫《1918年4月2日:周豫才著“狂人”的那一晚》,王安憶寫她的母親茹志鵑,等等。在這部文學史里,“現代”和“文學”的意義被大大延展,時間跨度起于明朝將亡的1635年,止于未來的2066年;體裁則涵蓋信札、日記、連環畫、演說、電影、流行歌曲等。如此種種,或許說明“現代”和“文學”本身充滿彈性,可以被壓縮得很小,也可以伸展得很長。同樣,這本文學史也反映了王德威所看重的華語語系視野,囊括相當數量的香港、臺灣、馬來西亞的華人作家的作品,也無怪乎他曾提到,唯有華語語系才能解釋這一文學坐標及區域的復雜性。

先是“華語語系視野”,后又大刀闊斧地拉長“現代”,拓寬“文學”,已是了不起的嘗試。或許王德威構筑的這個理想世界已日臻完備,但也引來不少質疑。有論者對西方漢學家的立場抱有疑問,如廣植于西方高校的漢學、中國學研究、東亞系等學術機構所代表的學術風格都頗為類同:“這些學者一般都不囿于某一段或某一課題,涉及較廣,其理論觀照的目光繽紛多樣,解決問題的方法更是不拘一格。80年代以后,將中國文學作品、文學現象置于中國文化的廣闊背景中加以考察,從社會、經濟、政治、思想、心理、風俗等多角度切入,已成為一時的風尚。”[5]而對于王德威的華語語系文學立場,施龍在《在“華語語系文學”中穿行的堂吉訶德——評王德威主編〈新編現代中國文學史〉》中說:“這一概念追摩的圖景是不同背景的文化政治語境中的文學互動,除了王德威所謂海外華人華裔‘移民’、‘夷民’、‘遺民’及‘后遺民’的代際嬗變,設若決定構成華語語系文學各支文學力量的不同文化政治本身發生改變,比如最近幾年歐美右派勢力抬頭及其可能造成的遠景,處此語境之中的華文文學當如何自處?”[5]似乎委婉說明,王德威既然秉持華語語系文學立場,但在事實存在的不同國境的阻隔之下,淡化政治色彩似乎不太現實。

這就牽涉到“現實性”“真實性”或者“合理性”的問題。從《華夷風起:華語語系文學三論》一書說開去,最終我們會抵達烏托邦,或異托邦?要理解并定義王德威的華語語系文學世界這個結,似乎還是得由他本人去解。正如他自己所說,華語語系文學,會是“理想的、遙遠的、虛構的空間”,還是“社會實踐的、此時此地的、人我交互的可能”?同樣地,面對華語語系文學理論,我們也自當叩問自己:我們接納的這一套理論,到底是理想化的,還是可實踐的?問題的答案,可以從目前華語文學的研究現狀窺見:從世界華文文學、海外華文文學到華語語系文學,種種繁多的名目不一而足,為的是探求華語文學的最大公約數,實則反映出各家學者對華語文學秉持的不同看法,這其中,華語語系文學的聲音雖有回響,但并未激蕩,顯示出王德威目下構建的華語語系文學思想仍未被廣泛認可或接受。

四、結語

王德威教授建構的華語語系文學思想強調了世界各國或各地區的華文文學的獨立性和個體性,這對于境外華文文學參與世界文學的回響有著重要意義。目前大陸學界對于境外華文文學的論述多籠統地歸入世界華文文學或海外華文文學的門下,消解了各國或各地區華文文學的差異性,使海外華文文學與中國文學形成對立,而世界華文文學卻不包含中國文學。又或者境外華文文學被簡單地以國別處之,如美國華文文學、加拿大華文文學等,卻忽略了各地復雜的種族遷徙和歷史淵源,使得我們無法準確定位一些外籍華裔作家的身份,如哈金、李翊云等。此外,不可否認的是,王德威的華語語系文學思想仍有其理想化和含混之處,比如他雖然強調各地華語語系文學的獨立性和國家的區別,但又意在淡化這其間的政治或種族色彩,突出溫和的文化傳承。盡管我們知道,政治和種族元素當然是各地華語語系文學的歷史脈絡中重要組成部分,失去這部分的闡述,就不大可能深入理解各地的華語語系文學。又如,王德威多次在不同場合、不同載體所闡述的華語語系文學思想,也存在著自相矛盾之處。例如對于美籍華裔作家哈金的討論,他本身在中國成長,后移民美國,并以英文寫作獲得巨大成功。如何定義以外文寫作的華裔作家?雖然在王氏的論述中,哈金因為多書寫中國故事,發聲的“位置”在中國,而被納入了華語語系文學的范疇,但在華語語系的研究中,我們是以語言,還是以血統為準繩?這仍未闡釋清楚之處。此外,王氏在某些方面(編選讀本、文學史)的嘗試甚至帶有著文學性的浪漫主義色彩,更加深了這些理想化和模棱兩可的印象。

說到底,作為新興的學術思想,王德威教授在種種嘗試中展開的華語語系文學論述,必然存在著不足和疏漏,也容易招致學界的質疑,但也正由于其尚屬新聲,我們更應該辯證地去看待,這對于境外華文文學甚至中國文學的研究,必然有著莫大的推動。