人的釋讀與跨媒介敘事:樊暉藝術的視覺表達與創新之路

◆董 軍

樊暉的藝術道路始于版畫藝術。他的藝術表達方式經歷了一個由傳統、單一的方式轉向融合了繪畫、影像、攝影、裝置、多媒體和圖像文本的多元開放、跨媒介敘事的探索過程。他的藝術創作的主題主要以人的非理性與意象性表達、當下現實生活與社會景觀的人文觀照、觀看與跨媒介敘事三個維度展開,并以其獨特的視覺敘事方式賦予其作品強烈的精神內涵。

一、人的非理性與意象性表達

雖然樊暉的作品在不同階段具有媒介、材質和表現手法上的差異性,但是始終都是圍繞著一個核心主題——人的釋讀而展開的。

樊暉早期的作品鮮明地體現出比同齡人早熟的個體意識及沖破束縛的沖力。在他早期的作品中能夠察覺到西方現代藝術中的“非理性主體”對他的影響。樊暉在湖北美術學院版畫系學習時正值20世紀80年代。那時,印象派、后印象派、立體派、野獸派已經風靡中國。它們顛覆了歐洲傳統的藝術模式,展開了一場聲勢浩大的藝術觀念和視覺形式的變革,并使藝術從主題和敘事走向了抽象與形式。而這種抽象與“非理性主體”的自我表現有密切的關系。非理性主體在否定了客觀對象世界之后,不再采用自然形式進行對象化表現,只能打碎自然進行表現,或者在無對象的情形下根據自己神秘的內在力量去構成一種非自然的抽象形式。梵高、高更都是樊暉在湖北美術學院學習版畫時給予他思想極大觸動的畫家。此外,日本電影《望鄉》中對人性的深刻揭示、文德斯的電影《柏林蒼穹下》中關于一個城市空間的隱喻(柏林的天空成為歷史與現實的特殊隱喻)以及西班牙藝術家塔比埃斯“非定型”的另類表現形式等,這些通過知覺與感性刻畫通達更深層精神領域的藝術都作為一種精神養分匯集、吸收并內化在樊暉這一時期的藝術創作中。

這一時期樊暉的作品以銅版畫、黑白木刻、套色木刻居多。他并不注重對對象具體細節的再現性描繪,而是通過主觀性、個性化的表現形式反映他內在的精神訴求——一方面是束縛著他個性的外部世界,另一方面是推動他個性成長的內部力量,而作品整體所呈現的就是一種“人”從原始自然本性向精神層面升華之間的沖突與張力。

銅版畫《貔貅》以鋒利細膩的線條、精湛的腐蝕技術和油墨印制的微妙變化,塑造出貔貅這一古代神獸的生動形象。他借助這一神話形象反問“自我”,以一個聚集力量的神靈形象隱喻“超我”。“貔貅”那攝人的目光隱含著畫家朦朧而早熟的個體意識的涌動和渴望。自《貔貅》開始,他在作品當中一直延續著對“眼睛”(觀看)的思考和表達。然而,畫面中的眼睛不是特指某個“人”(個體)的眼睛,而是由“此”及“彼”的代表著“人”(人類)的精神渴望的象征符號,更是藝術家自我意識深處最原始、最真實的生命涌動的窗口。

獨幅木板套色作品《佇立的男人》則帶有自畫像的意味。這幅作品刀法嫻熟、色彩對比強烈,人物造型帶有夸張和變形的張力,具有強烈的表現意味。樊暉思考了藝術創作中觀念與形體之間的交互關系。在他看來,藝術創作既不是對形體的摹仿,也不是純粹主觀的想象,而是這兩者之間的有機結合。他賦予作品兩個密切關聯的前景層和后景層,前景層是畫家塑造的“可見”的形象(人、肖像、風景、靜物),后景層則是“不可見”的精神內容。他試圖通過可視的人或者物的形態迫近一種“不可見”的精神。

1993年,樊暉從湖北美術學院版畫系本科畢業后進入湖北省美術院繼續潛心版畫創作。他開始嘗試在版畫創作中融入知覺與感性的表現手段,并通過對版畫的復數性問題的深入思考試圖讓版畫走出傳統復制性的邊界,實現其“非復數”意義上的唯一性。受到斑駁滄桑的古代壁畫的啟發,他在木刻的雕版中將玻璃、金屬、椴木等不同材質的紋理融入木板中,再通過拍打、敲擊、轉印和拓制的方式轉移到紙面之上,賦予畫面一種偶發、意外的肌理效果,以每一幅版畫印制效果的相異性擺脫傳統版畫重復印制的單一性。

圖1-1 《渴望生活的人》 1998年手工絕版木刻 尺寸:72.8×47cm

1997年,樊暉的版畫作品《望鄉-2》入選日本大阪造型藝術三年展并獲得銅獎。評委會委員木村重信給予很高評價:“近距離地刻畫人的局部,通過木刻媒介,準確地捕捉到人類特征中的憂郁表情”。1998年,《渴望生活的人》入選日本神戶第一屆國際現代版畫雙年展并獲得金獎。這幅作品和《望鄉-2》一樣都是關于“人”的肖像,但它無關于性別、身份和年齡的指涉,并不是一種對人的對象性的所指和再現,而是消解了具體對象的能指,是人的精神的彰顯與個性的表達。評委林英芳認為這幅作品具有傳統中國的莊嚴氣氛,作品顯露出作者的渴望,不屬于外在現實世界,而是純樸、永恒的內心。通過使用傳統手工性的木板印刷技術,個人化地處理了臉部的三維明暗對比,智慧地刻畫出人類本質的特征,這種本質特征在羅蘭·巴特看來就是“神情”,一種精神方面的東西,一種把生命的價值神秘地反映到臉上的東西。日本兵庫縣立美術館中島德博認為本屆藝術展最為引人注目的是中國藝術家樊暉的版畫作品,作品人物目不轉睛地凝視前方,目光的強度蘊含著壓倒性的力量。

圖1-2 《理想花園》 1999年手工彩色木板 尺寸:100×70cm

樊暉的作品不僅展現出精湛的雕版技法和豐富細膩的版畫效果,更重要的是融入了當代人的精神訴求和內心獨白。1999年,他的手工彩色木板作品《理想花園》參加了挪威FREDRIKSTADD第十二屆國際當代版畫藝術三年展并獲得評委會“三年展獎”。畫面仍舊延續他以前的主題——人的肖像,只不過人物形態類似于剪影,即通過木板的凹雕法體現出來的作為意表符號的肖像剪影。而那些圓的、花球狀的形態是通過凸雕法體現出來的。油墨套色的色彩對比強烈、刀法嫻熟多變,通過多次套印形成了人的形態和背景之間天然的正負形關系。畫面通過可視的形態,牽引出不可視的隱秘內心世界:憑借洞察內部通向自然之心,擴大自我走向無限。《理想花園》在歐洲獲獎并獲得肯定和贊譽為樊暉的版畫藝術贏得了國際聲譽。

2000到2002年,樊暉創作的手工彩色木板作品《關系》系列則體現出他對版畫非復數意義上的“唯一性”的完美詮釋。藝術批評家祝斌認為樊暉的版畫在傳統手工印制的基礎上,糅合了手磨、刮痕等特殊的拓印手法,以體現隨意性的生動韻味,纖細而富有力度的挑刀,豐富了動感式的節律,材料的質地和油墨的覆蓋,加強了斑駁凝重的畫面效果,這種藝術手法與他提出的非復數創作過程十分吻合,手工制作的隨意性決定了一版多印的程序所呈現出的豐富變化和各不相同的藝術感受。與此同時,隨著油彩堆積的厚度與刻刀的深入表現,使每一幅完成的作品在微妙差異的非復數性質中又具備復數重復的形式。樊暉充分利用非復數性質的復數形式,盡情地表達他對這個世界的切身感受,他堅信版畫不僅僅是木頭材質、雕刻刀法、油墨印制的技藝堆砌,它如同宗教、哲學和音樂一樣,也是人理解自身、敞開自身的重要方式。

二、觀看與跨媒介敘事

隨著接連在國際和國內版畫大展榮獲大獎,樊暉一方面不斷地自我審視以防止因對自我風格的重復而失去創造力,另一方面他將目光投向了遙遠的歐洲,期冀在開放的國際化視域中尋找新的視覺言說方式。他選擇前往德國久負盛名的漢堡美術學院深造,攻讀視覺關聯電影方向的研究生,由此開啟了他新的藝術探索之旅。他摒棄了以往單一的藝術創作方式,嘗試以另一種方式,例如公共空間、雕刻、影像記錄、裝置等多種藝術媒介和視角的融合來實現對自我的認同和視覺語言的多元拓展。

對于藝術家來說,“看”的視角和“觀”物的方式往往決定著他的視覺言說方式。電影、影像的視覺言說方式不同于版畫。版畫在經過醞釀、雕版、修版和壓印的一系列動態的制作之后轉化為靜態的藝術作品并形成與創作者的分離;而電影、影像則是流動著的時間敘事,其敘事功能可以保存事件、時間和記憶。這促使樊暉思考如何在靜態的版畫和動態的影像之間實現一種視覺的融合,并在這種融合中實現一種可能性——即版畫不再固守其自身傳統的邊界,在和影像、攝影、裝置和文本的多維交匯中彼此映照、彰顯視覺的張力。

基于此,樊暉在德國集版畫家、攝影師、電影人和策展人的多重身份于一身,而他的觀物視角與創作方向則由版畫轉向了更寬廣的人與物的時空世界。身處歐洲大陸開放和包容的自由氣氛中,他的藝術創作逐漸脫離了意識形態的羈絆而轉向了當下現實。這一時期他先后創作了這些作品:從1997開始一直持續的《人像寫生系列:八十年代》,自2003年持續到2005年的《無身份的人》,以及在柏林和國內同時創作的《內墻》等。這些作品反映出他在致力于消解繪畫、影像與攝影的邊界所做出的努力。

《人像寫生系列:八十年代》匯集了繪畫、紀錄片和文本,以不同的時間節點呈現出中國當代社會變革中的人的生活狀態,通過參與者在畫面上畫一朵花的行為和采訪參與者的文本記錄、訪談錄像的匯聚,打破了創作者與畫面的單一關系而走向與他者的廣闊關聯,作品從單一的平面轉化為聚集社會信息和時間信息的開放場域。

《內墻》創作完成于2005年。這件作品集合了膠片、照片、錄像和繪畫等多種媒介,記錄了時代旋渦中的個體(胡哲)在東方和西方之間的存在窘境,以其身份、文化的缺失和精神的迷茫折射出全球經濟技術一體化中個體存在的無根性。如果從物理時間的視角來看,不得不承認人的生命是會消亡的暫時性存在這一事實,但電影、影像以它獨有的方式讓人的生命存在延綿,而這一延綿在樊暉看來,就是一個個被捕捉到的時間截面,它不僅延續著拍攝者的生命,也延續著被攝影者(胡哲)的生命。不可否認,媒介甚至比我們活得更久遠。得益于電影、影像和攝影記錄,人的時間性的存在才能匯入歷史的星空。

實驗電影《關系》則是樊暉在德國的重要作品之一。作品由兩部17分鐘的實驗電影、28分鐘的紀錄片組成,采用1920年代德國默片時期的手搖式攝影機拍攝,35毫米黑白電影膠片制作完成。電影分為三幕,第一幕:一把椅子———平衡;第二幕:兩把椅子——失常;第三幕:三把椅子——控制。椅子作為物的主要功能是其有用性,而樊暉將其作為隱性的社會政治權力的符號。平衡、失常和控制作為支點編制了社會權力政治的階層之網,潛在地影響并支配著我們的生活世界。馬廄則暗示了我們所處的特定社會空間,更是借助于馬的行動的無意識和人的行動的有意識,折射出人在其所處的社會空間中所面對的多重社會角色選擇和被選擇的困境。椅子、馬和馬廄構建了一個彼此關聯又彼此疏離的社會空間的場域循環。

圖2-1 《人像寫生系列:八十年代》 1997—2021 油畫+訪談錄像 尺寸:4000×2000cm

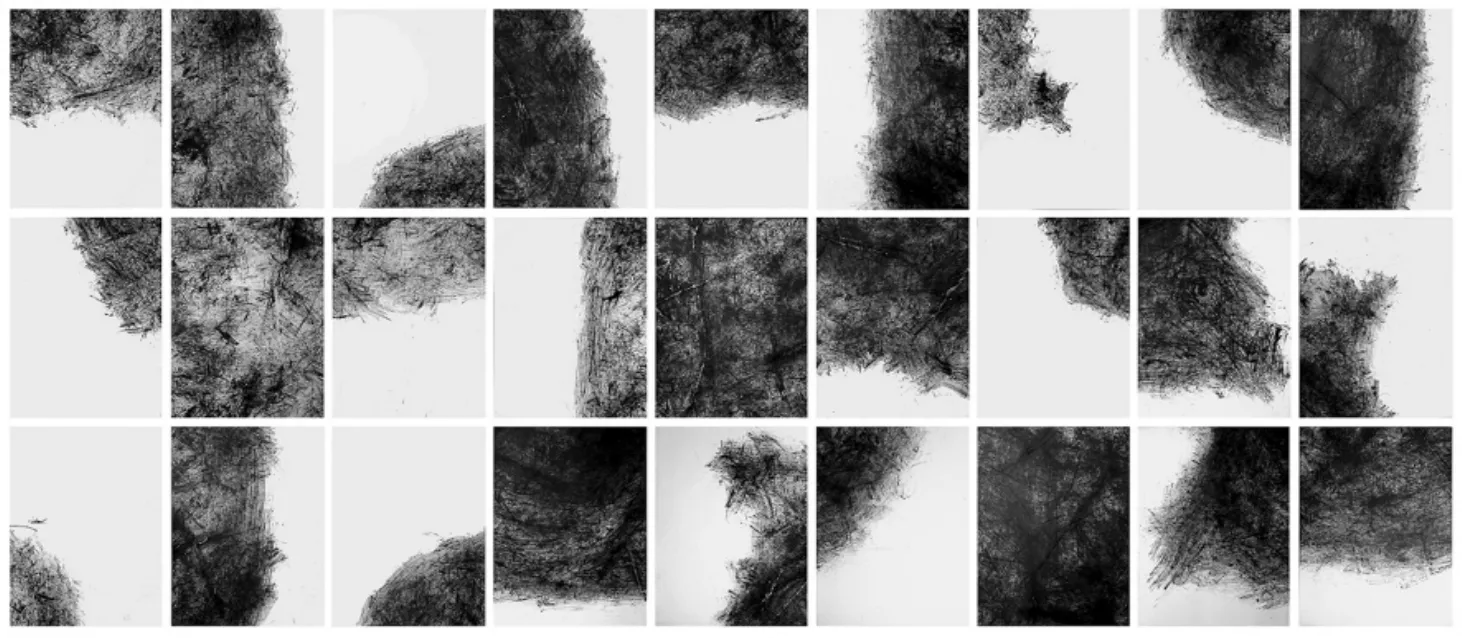

圖2-2 《內墻·三個頭像拆解的重新組合》 2003—2005年 綜合材料 二十七方聯7000×3500cm

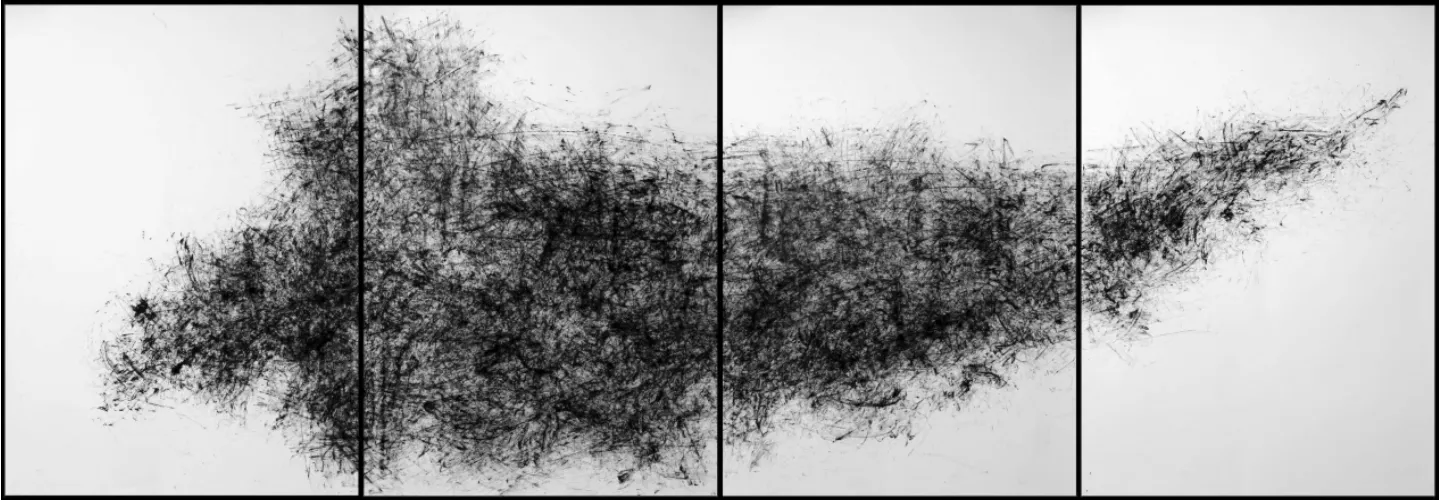

圖2-3 《天使之翼NO:100》 2005年 綜合材料 四方聯120×360cm

2003年,樊暉在柏林創作了《天使之翼》——以意象性的、人神同構的“翼”致敬德國杰出電影人文德斯。《天使之翼》的制作采用金屬絲、鏈條、拉鏈、絲綿、紙和顏料等不同材質的有機結合,通過分割棉紗和燈箱的透疊,打通手工與機械之間的互通,再將自2000年以來的十年影像、膠片匯聚其中,以意象化的羽翼符號再現了《柏林蒼穹下》中的天使之翼。翼既是尋求失落家園的途徑也是寄托自我的方式。翼暗喻了天使的神性,天使不是人類,只能做旁觀者,它不能影響人類的行動或是介入歷史的演變,因為肉體與感官的世界是專門為人類而設的,但是它可以聆聽人類的心聲。這一藝術形象既指向內在的心靈也指向外在的肉身。“翼”自由與飄浮的雙重性隱喻了存在與虛無的悖論。

另一件作品《鏡像》也采用金屬絲、鏈條、拉鏈、絲綿、紙和顏料等材質,作品的主題回歸肖像,肖像的形態如同一個人的正面剪影,樊暉將金屬絲、鏈條、拉鏈、絲綿都粘貼固定在畫面之上成為畫面的物質肉身,使作品可以根據不同的空間自由組合,形成多種序列的擺置和變奏。不同媒介、多種材料的結合與匯聚不僅拓展了繪畫的邊界,而且在不同媒介的組合與切換中窮盡物性最大的可能性,賦予其當代藝術的展示性和全息的視覺效果。

樊暉通過這種極具物質原生態的作品迫使觀者回到客觀的現實中,并在面對物質引起的心靈震動中反思它們存在的深層問題。他運用多種材料創造出純粹的繪畫,將物質觀念導入畫面給人以深刻的觸動。這些通過各種材料創造出來的綜合性畫面顯然不同于以往的版畫作品。他構筑的形式既和介入者生存經驗發生關系,又具有某種特定的隱喻和價值觀念,使觀者感受到一個廓清的超功利的形式世界和重建存在意義的努力,這個意義既不是空洞的材料堆砌也不是個人情緒的宣泄,而是藝術家站在個人立場上對東西方社會現實的直觀洞察,對人的靈魂在物質擠壓下赤裸裸的揭示。

三、當下現實生活與社會景觀的人文觀照

樊暉的藝術建立在他對現實生活的直觀之上。他關注社會現狀、關注人自身,他不僅是藝術家,也是時代變遷的觀察者、記錄者,更是置身于其中的具有人道情懷的見證者和行動者。無論在他的影像、攝影、繪畫還是文本記錄中都暗含著對社會最前沿問題的思考。

《空城紀》是他近年來所創作的宏大敘事的系列作品之一。他將目光投向長江三峽發生的滄桑巨變,尤其是原住民因遷移所導致的心理創傷和戀土情結,以及技術發展中的環境和生態問題。恰如藝術家自己在創作過程中吐露的心聲:這是長江移民項目中的最后一座城,照片中的所有建筑物均被拆除,我將年少寄望自由的羽絮對應現實生活,以縣為基礎核心的城鎮放大中國,依憑最后一座城的影像、繪畫、實物雕刻的方式留住經濟變革中中國人升騰的大河生活。

圖2-4 《鏡像·失去身份的人》 2004年綜合材料 四方聯4390×3170cm

《詠春》系列是樊暉這幾年規模宏大的綜合景觀作品之一。2019年元月,他在漢中市2000米長的絲綢大道的綠化帶的樹上實施了捆綁絹花的計劃。這一計劃由當地村民具體執行,直至冬天才全部完成。四月來臨之際,真花夾雜著仿真絹花一起綻放,呈現出一片繁花勝景。花開花落本是自然的本性,但是人造絹花的介入模糊了技術與自然的界限。《詠春》的詠頌春天,實則是借景審視、反思自然本性與技術發展的悖論,真假混合、亦真亦假的花海隱喻了當今中國社會技術化背后的虛假繁榮。中國經濟的發展加速了城市化的步伐,大片的原生態土地被鋼筋水泥所吞噬,當經濟沖力成為中國當前社會冒進的唯一尺度之時,發展和變革就成為了一切,最終導致萬物的技術化,進而造成社會的畸形發展和人的自我異化,人類迎來的或許不是春天而是虛無主義的吞噬。不可否認,科技造就的文明給中國帶來了曙光,與此同時也留下了一片廢墟和荒蕪。樊暉敏銳地通過繪畫、電影、裝置、行為和文本的跨媒介融合呈現出中國當下社會發展中的關鍵問題,以“繁花剩景”喚醒人們對家園的憧憬,警惕虛無主義的侵蝕。《詠春》展現出處于中國不斷擴張的新興城市邊緣由移民、原住民、留守老人和兒童組成的中國新農村的一道風景線,呼喚著一個詩意的大地、還鄉的家園、一個人誕生和回歸的地方。《詠春》之后,樊暉繼續以其作為母體衍生后續的“村落”計劃,拍攝捆綁絹花的村民、村民室內定點家庭的詠春—靜物計劃,持續關注這些村民步入中國現代城市化、技術化的生活狀態和心靈世界的軌跡。

圖3-1 《遲日江山麗,春風花草香》 2018—2019年 裝置+影像+&春 藝術微噴2040×500cm

樊暉熱愛城市卻喜愛拍攝荒漠,他旨在通過這種悖離凸顯中國當代社會進入后工業文明后仍在不斷加劇的荒謬,以及呈現這種荒謬的真實生命狀態。正如他在作品《空城紀》中所呈現的景觀—荒漠(廢墟)、毫無生氣的鋼筋水泥混合物。他想要表達的是被工業文明暴力擴張并摧毀了的自然本真的城市景觀,城市像是被文明掏空了的荒漠和生命垂危的虛無之地。在《空城紀》系列影像和攝影作品中,我們看到在三峽的最后一座城市中人跡全無的“殘山剩水”,通過人的“不在場”昭示了曾經“在場”的過往歲月。在遠處山巒映照下的房舍、路標、廣告牌以及蜷縮在一片拆遷廢棄物當中的動物都成為文明的碎片,這些碎片所反映出來的平靜與真實比喧囂的城市景象更能帶給人們震撼與反思。樊暉的作品在城市與荒漠之間循環,或從荒漠回歸到城市,或在城市中仿造荒漠的狀態,在不斷的交接中,兩者體現出一種同構,他正是在這種不斷的行走漫游中感受并記錄著真實帶給他的生命感悟,并從中獲得靈感構筑起他當代社會景觀的視覺言說。

結語

樊暉的藝術創作及其作品的意義,必須將其置于當下中國的社會現實中加以理解,一方面傳統價值觀念、理想主義正在消失,另一方面是步入后工業社會、信息社會、數字社會引發了虛無主義和技術主義。作為一位具有獨立思考和國際視野的當代藝術家,樊暉的作品關注人的存在境遇、追尋生命的意義,闡釋了人所面臨的根本問題:生與死、善與惡、孤獨與痛苦、遺棄與死亡、愛與信仰,猶如一面鏡子反射出人的精神世界的圖景,也讓觀者反觀自我的靈魂。這使他的作品形成了巨大的內在張力。

樊暉將影像作為一個觸點去激活潛藏于人的靈魂深處的愛與回憶,使人的心靈回歸到最原初、最本真的樣子。由此可見,他的作品呈現的不僅僅是圖像技術,更多的是形而上的思考,在悖論中去追問并以視覺的言說逼近真理,留住那一個個“不可能再觸摸到的真實”。