安徽版畫的成就和賡續問題芻見

程國棟 楊蓉

[摘要] 本文通過考察明清時期安徽版畫刊刻的主體、技術、代表性作品,探討其在版畫史中的深遠影響和突出貢獻,并由此牽出20世紀以來“新徽派版畫”的形成及創作活動背后的文脈,進而得出相關結論,即安徽版畫要想延續繁榮,一方面是要敢于走出學術的象牙塔,回歸大眾社會,另一方面是既要繼承明清時期安徽版畫人精益求精的工匠精神,又要學習他們海納百川的胸襟氣度、活學活用的藝術思維,既要扎根于本土傳統文化土壤,又要淡化畫種界限和地域,積極融入科技時代發展潮流,拓展藝術語言和題材范圍。

[關鍵詞] 安徽版畫 徽州 書籍插圖 現代木刻 賡續

自明代萬歷中期起,制作區域以徽州為代表的安徽版畫異軍突起,率先打破了“建陽—金陵”版畫獨盛的局面。在晚明至清初琳瑯滿目的書籍當中,安徽刻本占據著重要位置,其中版畫更是如明珠般的璀璨存在。譬如1960年由北京圖書館編輯、文物出版社出版的《中國版刻圖錄》,其中版畫一項共錄圖書50種,屬徽人刊刻的就有18種之多,逾總數三分之一。20世紀以來研究中國古版畫史的著作包括王伯敏的《中國版畫史》、郭味蕖的《中國版畫史略》、鄭振鐸的《中國古代木刻畫史略》等,其中都有專門介紹徽派版畫藝術的章節。周蕪、張國標更是分別撰寫了《徽派版畫史論集》和《徽派版畫》。誠如鄭振鐸所言:“徽派木刻畫家的姓名,比之整個中國木刻畫史里所有木刻畫家們的姓氏還要多。”[1] “徽派木刻畫家們是構成萬歷的黃金時代的支柱,他們是中國木刻畫史里的天之驕子。”[2]

自萬歷十年(1582)高石山房刊《目連救母勸善戲文》以后,安徽版畫便開始飛速發展,令其他幾大刻書中心的版畫黯然失色。不光流行于本地,安徽版畫在技藝、風格全面成熟以后,還在外地風靡開來。以玩虎軒和環翠堂等處刻本插圖為代表的戲曲版畫就因富麗端雅而備受歡迎,取代了“建陽—金陵”式樣的版畫,成為各地書肆爭先仿效的對象。如南京繼志齋,其于萬歷二十七年己亥(1599)刊刻《重校玉簪記》,插圖明顯襲自徽州觀化軒刊本《新鐫女貞觀重會玉簪記》[3]。繼志齋本《重校琵琶記》和集義堂本《重校琵琶記》插圖也是對徽州玩虎軒本《琵琶記》插圖的翻刻。不光是翻刻徽板,繼志齋的主人陳邦泰(字大來)還從徽州聘請了繪刻名手來創作獨有的版畫,他于萬歷年間組織刊刻的《玉合記》[4]插圖中署有黃應組的名字就印證了這一點。杭州起鳳館刊行的《元本出像南琵琶記》也是以玩虎軒刊本《琵琶記》為底本的。除此之外,明萬歷三十九年辛亥(1611)刊刻的福建書林敦睦堂張三懷刻本《新刊徽板合像滾調樂府官腔摘錦奇音》收錄了《琵琶記》《會真記》《白兔記》《幽閨記》《玉簪記》等32種傳奇故事的66個單出刻本。這些版畫插圖有單面和雙面,版式不一,其中《琵琶記》的許多圖版也來自徽州玩虎軒刊本。

晚明至明末,畫譜刊刻在杭州一帶大興,其原因與安徽版畫的盛行密切相關。譬如由楊爾曾所輯明萬歷三十五年丁未(1607)夷白堂刊本《圖繪宗彝》[5],其版畫由新安籍畫家蔡沖寰(字汝佐)畫,歙工黃德寵刻。又如《集雅齋畫譜》[6],刊刻主黃鳳池亦是請蔡沖寰擔綱圖繪。蔡氏除了刻過《圖繪宗彝》和《唐詩畫譜》,還曾為陳繼儒所輯《六合同春》和《丹桂記》繪制過插圖。黃鳳池自己也是新安出身,后遷居至杭州。是故,《集雅齋畫譜》鋟版雖在杭州,流露出的卻都是安徽版畫細膩抒情的風格。還有一部《詩余畫譜》,刊于萬歷四十年壬子(1612),是從南宋人所輯《草堂詩余》中選取了唐宋詞作一百篇,再配以插圖和名賢法書合編而成,上承顧炳《歷代名公畫譜》(《顧氏畫譜》),下啟黃鳳池輯《集雅齋畫譜》。因原文本出自杭州,加之卷首序文作者吳汝綰為杭州人,故其為杭州刻本的可能性最大。書中插圖雕鏤刻畫,窮工極巧。繪刻者不詳,僅從書中“詩余畫譜跋”一文可知為宛陵(今安徽宣城)汪氏。插圖繪刻風格有著濃重的徽州風韻。郭味蕖就云其“一望可知為徽派名家而作”[7]。鄭振鐸也認定此譜系徽派木刻畫家的創作無疑。[8]

安徽版畫的創新還表現在圖畫色彩領域。早在1602年至1607年之間,徽州人就已展開了對彩色套印技術的積極探索。當時問世的十集六卷本《女范編》就是朱墨雙色套印的本子,只不過色彩沒有加到插圖上。這一遺憾在程大約的《程氏墨苑》中得到了彌補。《程氏墨苑》在色彩種類中有所突破,數十張插圖涵蓋了朱、紫、青、黃、綠等顏色,鮮艷動人。彩圖版《程氏墨苑》刊于1605年左右,當中所采用的新技術很快就被別家所仿效。萬歷三十四年丙午(1606),新安黃一明所刻《風流絕暢圖》[9]就是用黑、藍、紅、黃、綠五色印成。據學界考察,黃一明有可能即清道光刻《虬川黃氏宗譜》中記載的黃積明。[10]黃積明是歙縣黃氏刻工家族第27代成員,早年隨父黃尚潤徙居杭州。鑒于其同輩黃一彬、黃一楷、黃一鳳均主要活動于杭州,此作卷首引文作者又自署“東海病鶴居士”,故而《風流絕暢圖》在杭州制作完成的可能性要遠大于在徽州本地。然而不論真實刊刻地在哪,此作都具有濃重的徽州色彩,只是因其性質是一本色情讀物,故而未能在版畫刻書界綻放太多光芒。

明末湖州吳興地區的閔、凌、茅三大刻書家族事業風生水起,尤以套色印本享譽全國。他們也定然從安徽版畫刻書業中獲益良多。從現存眾多優秀的吳興刊朱墨套印本版畫,如明末凌濛初刻《西廂記》、凌瀛初刻《千秋絕艷圖》、凌氏刻《琵琶記》、泰昌元年(1620)茅暎刻《牡丹亭》、泰昌元年(1620)凌性德刻《校正原本紅梨記》等插圖來看,當地的刻書家們聘請過的刻工包括黃一彬、汪文佐、鄭圣卿、劉君裕、劉杲卿(字升伯)。這些刻工都是安徽籍[11]且湖州版畫刊刻走向繁榮正是在1606年以后。

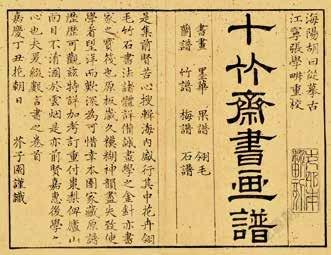

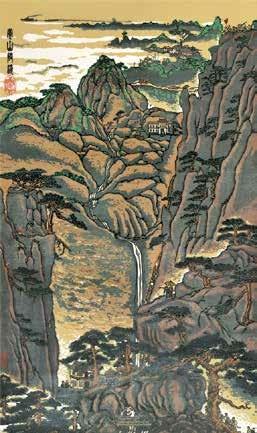

至于和安徽版畫一直聯系密切的“南都”金陵則在徽州套印技術的基礎上誕生了名滿天下的十竹齋系列套色版畫。十竹齋主人胡正言出生于安徽休寧,史傳十竹齋有常雇刻工“十數人”,胡氏對他們“不以工匠相稱”,并與他們“朝夕研討,十年如一日”[12]。這一方面說明了胡正言與自己的刻工團隊合作親密、創作用心,另一方面也能反映出十竹齋刻書工作量之大。若無一支合作基礎堅固、人手充沛且技術過硬的刻工團隊,是制作不出后來窮工極變的《十竹齋書畫譜》[13]與《十竹齋箋譜》[14]的。這些刻工們大都籍籍無名,如今僅得知一位十竹齋刻工的姓名——汪楷,其生平里籍未詳。那么當時除了徽州,還有何地擁有這樣的人才儲備?《十竹齋書畫譜》和《十竹齋箋譜》獨創的“饾版”[15]“拱花”[16]技法在中國乃至世界版畫史上都是值得被銘記的。它們讓中國古版畫獲得了幾乎與水墨原作無異的效果,把木刻的精雅和詩意表現到了極致。

判斷古版畫藝術水平的高低,主要有兩條依據:其一,它對書本內容的依附程度;其二,它和水墨丹青的關聯程度。以此觀之,十竹齋的套色水印版畫就是明清古版畫創作技巧和理念所能創造出的最高形式,而安徽版畫對其所產生的重要影響更是不言而喻。刊于清初康熙年間的《芥子園畫傳》家喻戶曉,其分版套印正是仿自同城巨制《十竹齋書畫譜》。17世紀以后,十竹齋版畫還和《芥子園畫傳》一起傳至日本,極大地啟發了當地的彩色套印版畫制作,加速了“錦繪”浮世繪的誕生。

要言之,晚明至清初安徽版畫的歷史貢獻有下述四點:其一,安徽版畫通過改變圖畫版式、減弱印刷的黑白對比效果、吸收白描人物和水墨山水畫技法、建立詩書畫印相結合的圖像模式等舉措,使古版畫的審美傾向由民間俚俗完成了向文人化審美的轉變。其二,刻書家、畫家、刻工們不墨守成規。他們的外遷發展使版畫制作觀念和技藝的進步超越了一時一地的局限,客觀上促進了全國刻書業的競爭和升級。其三,“圖像提供的證明,就物質文化史而言,似乎在細節上更為可信一些……圖像可以幫助我們把古代物品重新放回到它們原來的社會背景下。”[17]安徽古版畫為人們呈現了繽紛多彩的明清生活場景,其中那些豐富、精致的細節描繪無疑也具備了圖像證史的功能。其四,安徽版畫極大地提升了書籍的藝術價值,通過拓展視覺表現范圍、突破技術和媒介邊界、開辟色彩圖像世界、增刻名流時賢書法題贊等方式,刷新了人們關于木刻版畫這門古老藝術的認知。可以想象,如果沒有安徽創作力量的存在,整個明清版畫史將頓失神采。

(一)輝煌之本

安徽版畫之所以能在晚明至清初這百余年間締造出如此光輝的成就,筆者認為主要有以下幾點原因。

第一,古版畫和刻書業密不可分。徽州作為明清時期安徽版畫創制的核心地區,有著得天獨厚的自然、物質條件和人文藝術環境。這里盛產優良木材和石料,故而造紙業發達,自宋代起就長期領跑全國。雕刻技藝的儲備亦極為深厚,木雕、石雕等行業高手輩出。制墨業也冠絕海內。這些都為刻書和版畫在晚明時期的異軍突起打下了堅實基礎。徽州雖然土地貧瘠、不宜農桑,但因此發展了先進的商業和手工業。明中期以后,當地小戶的平均生活水平不低,徽商更是資產雄厚。山區環境相對封閉,民風淳樸,孔孟之道得以承襲,這確保了徽州地區文化教育事業的良好展開。徽州人愛書崇儒,熱衷功名,商賈、手藝人亦對造紙、制箋、制墨、制硯、刻書等文化產業情有獨鐘。有些家族世守祖業,慢慢走向了專業化,于是產生了經驗極為豐富的專業隊伍。

第二,文化產業品類齊全。安徽與文化事業相關的產業所使用的原材料和技術手段較為接近,各行業間有很多機會相互交流、彼此借鑒。如制墨業,為使產品更加美觀,制墨工人需要探索墨模加工等技術,而在徽州地區很容易看到其他雕刻匠人的勞動過程和智慧結晶,因此制墨工人受到啟發的概率自然不小。再如版畫工人雖然會在彩版技術中遇到瓶頸,但他們一旦目睹制墨工人在兩個墨型上繪彩髹金的時候,腦中怎能不產生關于套版印刷的構想?

第三,安徽制作版畫的家刻、私刻不比坊刻少。坊刻重贏利,故而會控制刊刻成本。而徽州的私人刻書家大都有從商背景,如本文述及的程大約等人,家底殷實但不以刻書治生。此外,他們普遍受過良好教育,很多人都是懷揣著某種熱烈而偏執的文化理想才投身于版畫刻書業的。他們極重個人聲譽,文藝品位不俗,能夠出入各類文化圈子并爭取到不同形式的支持。他們刻書時從策劃到實施再到推廣都是不計成本的。因此,他們制作的書籍版畫也必然精美獨到,必然能收獲豐厚的、有建設性的輿論回報。入清以后,各地的官方機構,尤其是徽州府及下屬縣衙、地方士紳還有宗教人士本著宣傳地方人文和自然景觀的美好心愿,積極編刻志書而不計個人得失。在他們的精誠合作下,安徽版畫又得以續寫華章,煥發出不一樣的風采。

第四,實力派畫家的助陣。晚明至清初之所以版畫成果豐碩,是因為其中有名畫家參與創作,如蘇州錢榖、湖州王文衡、杭州陳洪綬。晚明安徽地區主要有丁云鵬、吳廷羽師徒和汪耕幾人創作版畫,其中又以丁云鵬的名氣最大,畫史地位最高。他對徽州版畫藝術的首功在于奠定了其高古淳雅的整體基調。汪耕雖不是中國古代繪畫史的主流畫家,但其之于徽州版畫卻是如同奠基人一般的存在。他精巧、務實、和諧、圓暢的畫風不僅成為萬歷時期安徽版畫的頭號標簽,還在南京、杭州等地的版畫界展現出驚人的統治力。到了清初,活動于蕪湖、姑孰一帶的蕭云從又為安徽版畫注入了新鮮的血液,也第一次把人們關注安徽版畫的目光從徽州府吸引到了太平府。名畫家主動參與古版畫創作,既可以保障版畫質量得到切實提高,又可以產生不可估量的文化效應。

第五,刻工水平領先全國。自明萬歷中期始,“歙刻驟精”。鄭振鐸寓目明清善本良多,曾感慨說:“萬歷中葉以來,徽派版畫家起而主宰藝壇,睥睨一切,而黃氏諸父子昆仲,尤為白眉。時人有刻,其刻工往往求之新安黃氏……以大畫家之設計,而合以新安刻工精良絕世之手眼與刀法,斯乃兩美俱,二難并,遂形成我國版畫史之黃金時代焉。且諸刻工久受畫家之陶冶,亦往往能自行擬稿作圖,其精雅每不遜于畫人之作。”[18]除了聲名最著的歙縣虬川黃氏一族,徽州地區的汪姓、吳姓、劉姓、洪姓、程姓等家族也都不乏奏刀能手。到了明末清初,宣城旌德亦涌現過鮑姓、湯姓、郭姓、李姓等家族的優秀刻工。他們長期專注堅持于“梨棗”事業,悉心鉆研剞劂技巧,虛心學習外地成果,積極適應時代需求,是對那個時期工匠精神的完美詮釋。

(二)賡續之道

清初順治和康熙時期的版畫雖仍留有明季遺風,也產生過一些官私名作,但相比晚明至清初已是日薄西山,頹象已露。在那批描繪安徽大好山水的版畫杰作問世后,清代便再無繪制如此精良的版畫出現,引領風騷逾一個世紀之久的安徽版畫悄然落下了帷幕。清廷政策的干預、文化風尚的遷移轉變、徽商經濟的江河日下、刻工家族的后續乏力、西方先進印刷技術的強勢侵入等,都成了安徽版畫衰落的重要動因。至于其衰落的根本原因則在于徽州古版畫和其他地區的傳統書籍版畫本質相同,都是以復制為第一要義,沒有獨立的創造意識。刻工們的刀法技藝很少能從共性承傳上升到個性表現,稍有一些探索性的變化便會被行業視為不合法度,被觀眾認為不合習俗。畫師也必須嚴格按照文本內容去構思畫面。以精準飽滿為追求的印刷工序徹底斷絕了任何意外和可能,而恰恰是這些意外和可能孕育著創造的潛質。[19]

所幸自新中國成立以來,安徽版畫在新民主主義革命思想文化的浸沐下又重獲新生。賴少其、師松齡、周蕪、鄭震、陶天月等幾位從抗日戰爭時期走過來的版畫家都接受過解放區革命宣傳木刻和魯迅倡導的新興木刻版畫運動的教育與鍛煉,有著扎實的藝術基礎和飽滿的創作熱忱。在他們的帶領下,安徽版畫于20世紀60年代初和70年代末先后迎來兩次創作高峰,產生了《節日的農村》《黃山后海》《黃山賓館》《黃山松》《梅山水庫》《水庫工地》《淮海戰歌》《淮海煤城》《金色的秋天》《豐收贊歌》《淮河之晨》《毛主席在馬鞍山》等一大批富有時代氣息和地方特色的主題版畫。“新徽派版畫”的概念也隨著著名木刻畫家李樺和古元的提出而誕生。1983年12月24日,“安徽版畫展”在中國美術館舉辦,展出作品82件。翌年,《安徽版畫選》出版,其中共收集了90余位版畫家的135件作品,反映了20世紀50年代以來安徽版畫的創作成就,李樺、古元分別撰文祝賀。李樺在《祝新徽派版畫出現》中說:“在中國古代版畫史上,明末萬歷年間,曾出現一個著名的‘徽派’。其光輝成就,為古代版畫史的黃金期,成為我國優秀藝術遺產的一部分……新‘徽派’版畫的出現是件值得慶幸的事。新‘徽派’版畫的特點有二:一是發揚明末‘徽派’精雕細琢的線刻,保持婉約秀麗的風格,賦予其時代精神,表現現代生活更有強大的生命力;二是繼承漢代畫像石和漆畫的特點,發展蝕版套色法,創為豪放渾厚的風格……他們的作品具有鮮明的時代特色,廣泛地反映江淮地區人民的生活、社會主義建設和大自然的風貌,充溢著人民的新思想、美好愿望和真摯的感情。而且地方色彩特別濃厚,使人們看了就知道這是安徽版畫,這便在我們版畫百花園中開出一朵別具風格的鮮艷花朵。我們以能欣賞這樣的新‘徽派’版畫而感到高興。”[20]古元在《贊安徽版畫》中說:“五十多年來,新興版畫獲得很大發展,它一直和中國人民革命斗爭息息相關,和時代的脈搏一起跳動,為中國現代美術史寫下了光輝的篇章。其中,安徽版畫家們的成就是比較突出的,他們繼承古代‘徽派’版畫的優良傳統,予以革新,反映現代生活,賦予時代精神,使古代‘徽派’版畫優點融合于新興版畫的革命傳統之中,為創作新‘徽派’版畫跨出了可喜的一步。”[21]

從審美立意上講,“新徽派版畫”是木刻版畫從20世紀三四十年代的啟蒙、批判、革命主義向新中國現實詩情抒發轉換的產物。從技藝風格上講,“新徽派版畫”是從新安畫派山水畫中汲取筆墨養分,又嘗試將寫實造型與徽州傳統版畫、民間雕刻、鐵畫等藝術形式融為一體,從而與同時期江蘇、北大荒、四川等地的版畫創作拉開了距離。[22]如果說明清時期安徽版畫傳遞美感的核心是線刻的婉轉流麗,那么“新徽派版畫”的靈魂則在于多色套印所營造出的厚重與斑斕。

20世紀80年代中期以后,“新徽派版畫”持續發力,青年才俊不斷涌現,創作理念、藝術形式開始多元化。然而在繁榮的同時,后續出現的問題也赫然在列,筆者將其歸納為以下兩個方面:第一,近二十年來站在版畫創作前沿的多是專業藝術院校里的版畫教師、學生及社會上的少數職業版畫家,基層的版畫家幾乎消失殆盡,即使是安徽這樣的版畫大省,創作隊伍也在急劇減少。[23]第二,藝術創作界和理論界都倡議要立足本土,繼承古代徽派版畫的優良傳統。可事實上,明清時期的安徽版畫和現代的“新徽派版畫”在形態和創作本質上是完全不同的:前者作為書籍插圖,依附于出版行業,是把墨筆繪畫轉移到木板上的“復制版畫”,除少數作者能自繪、自刻外,大部分情況下繪、刻、印三個步驟都是分工完成的。后者則以展覽為主要形式,屬于嚴格意義上的“創作版畫”,畫稿、刻版、印刷都由一人完成。最終作品的藝術價值是根據版畫家個人的刀筆造詣和美學品格來評判的。[24]差異如此巨大,所謂的徽派古版畫還有多少實踐經驗可供“新徽派版畫”承繼呢?

關于第一個問題,安徽當代版畫家張國琳進行過深刻反思。他認為,20世紀80年代以后,中國版畫全面走上了學術層面,脫離了社會基層,離開了觀眾視野,龜縮到了學術的象牙塔之中。這導致中國版畫近30年來一直盲從西方現代藝術準則,在創作上亦步亦趨,喪失了原創性,脫離了本土意識,以至于廣大群眾與版畫創作的距離越來越遠,對版畫種類及表現語言也越來越生疏。作品離基層觀眾漸行漸遠,當然也就與市場越來越遠。失去了受眾和經濟支持的版畫,注定將成為無根之木、無源之水。[25]結合版畫史來看,晚明至清初安徽版畫的成功正在植根于本土,吸收了周圍眾多物質和精神的養分,并充分接受了群體的審美需求。成功固然與創作群體的努力與天賦密不可分,然而也決然離不開本土文化、經濟、環境和民眾的支持。所以,回歸大眾社會,貼近基層人民,多從生活百態中汲取靈感,多用老百姓看得懂的語言進行創作,是當代安徽版畫持續發展的要務。

至于第二個問題,筆者認為,當今的安徽版畫要繼承所謂的“徽派”傳統,關鍵不在于鉆研具體的創作手法和技巧,而是要學習明清時期安徽版畫人那種精益求精的工匠精神,同時還包括他們海納百川的胸襟氣度、活學活用的藝術思維。藝術創作提倡本土化,不等于固守一方而忽視外界發展。“徽派”民居、“黃山白岳”、江淮名勝等題材無疑是安徽文化的重要代表,但這是否意味著安徽版畫就只適合不斷重復地演繹這些題材呢?

今天的安徽版畫家,應當像400年前的“徽駱駝”一樣,既要扎根于本土的優秀傳統文化土壤,又要放眼四方,積極融入當代廣闊而日新月異的科技文明當中,主動擁抱異地、異時、異文、異質的藝術以及文化理論、歷史遺產、科技新創等資源,淡化畫種界限和地域,拓展藝術語言和題材范圍。唯有如此,才能保證安徽版畫家的創作源泉永不枯竭,創作形式四季鮮活,創作內容與時俱進,創作生涯充滿驚奇。

關于這樣的變革會否消泯畫派的地域特質,筆者認為,“徽派”一說是20世紀才產生的,它的存在或是為強化人們對安徽版畫成就的認知(按:這是鄭振鐸的初衷),抑或是為構建史論系統而進行的人為劃分(按:這是周蕪的用意),不過歸根結底,“徽派”是被制造出的學術概念而絕非歷史的自覺。概念應為人所用,而人斷無為概念所役之理。“徽派版畫”是版畫家們作為鼓吹的工具而故步自封比較好,還是借由這個概念喚起潛在群體的自覺意識,從而促進集體內部創作交流,助推藝術良性發展比較好?學術界應該自有公論。如果一位安徽籍的版畫家奉獻出了好的創作,哪怕內容與安徽無關,也不妨礙我們以它為榮。其實,若能對安徽的版畫事業提供啟發,對中國的版畫發展有貢獻,它屬不屬于“徽派”這個問題并不那么重要。

(本文系2018教育部人文社會科學青年基金項目“明清時期徽州版畫的變革與對外傳播研究(1595—1648)”階段性成果,項目編號:18YJC760009;中國博士后科學基金第65批面上資助項目“晚明至清初版畫的革新與東傳日本研究”階段性成果,項目編號:2019M651908。)

注釋

[1]鄭振鐸.中國古代木刻畫史略[M].上海書店出版社.2010:100.

[2]同注[1],96頁。

[3]此本現藏于上海圖書館,兩卷一冊,卷首題“新鐫女貞觀重會玉簪記 歙北謝子虛校正觀化軒重梓”,文末署“時大明萬歷戊戌孟冬下元之吉 暮仙散人書于水月庵房”,后又署“黃近陽鐫”,13圖,雙面連式。萬歷戊戌年為萬歷二十六年(1598),黃近陽即歙縣黃氏刻工黃鍨。

[4]《玉合記》(《章臺柳玉合記》)為明代戲曲家梅鼎祚所作,改編自唐人許堯佐《柳氏傳》傳奇及孟棨《本事詩》。全劇四十出,描述唐代長安韓翃、章臺柳氏兩人愛情的分聚離合。因兩人以玉合(合,古“盒”字)為定情物故名。明萬歷秣陵(今南京)陳氏繼志齋刊本《重校玉合記》,內含版畫17幅,雙面連式,現藏于日本京都大學圖書館。

[5]此書內容分八卷,包括人物山水、翎毛花卉、梅花、竹葉枝條、蘭花、獸畜蟲魚、各家畫論等,全書共載版畫300多幅。版框高23.3厘米,寬15.2厘米,10行24字,白口四周單邊,單黑魚尾,版心上鐫書名,中鐫卷數,下鐫“夷白堂”。敘后題“新安沖寰蔡汝佐繪 玉林黃德寵鐫”。現藏于美國哈佛大學燕京圖書館。

[6]此書又名《八種畫譜》,包括五言唐詩畫譜、六言唐詩畫譜、七言唐詩畫譜、梅竹蘭菊四譜、木本花鳥譜、草本花詩譜、唐解元仿古今畫譜、張白云選名公扇譜,其中最耀眼的部分就數前三卷《唐詩畫譜》,選唐人五言、六言、七言詩各五十首左右,書求董其昌、陳繼儒等為之揮毫,畫請蔡沖寰、唐世貞為之染翰,刻版出自徽派名工劉次泉等之手,四美并具,被時人譽為“詩詩錦繡,字字珠璣,畫畫神奇”。而后,“梅蘭竹菊四譜”即范成大的《梅譜》、王貴蘭的《王氏蘭譜》、戴愷之的《竹譜》和范成大的《菊譜》由孫繼先繪圖。第五種、第六種為《木本花鳥譜》《草本花詩譜》各一卷,概括了花鳥寫生的重要技法和各種花卉常識,既是畫譜又是花譜。第七種為《唐解元仿古今畫譜》(又名《唐六如畫譜》)一卷。清繪齋刻本。觀此,對前人山水、人物、花卉、禽獸畫技可窺大略。第八種為《張白云選名公扇譜》一卷,繪者張成龍,字白云。清繪齋原刻,選繪各大家畫扇技法,內容豐富。此譜現藏于美國哈佛大學燕京圖書館。

[7]郭味蕖.中國版畫史略[M].北京朝花美術出版社,1962:101.

[8]同注[1],121頁。

[9]此作為經折裝一冊,24圖,每圖配詩詞,用行書寫就,前圖后文,合為一橫卷,卷首有“東海病鶴居士”引文,署新安黃一明鐫。板框高22厘米,寬22厘米。曾為上海某氏收藏,另日本東京澀井清藏有三部殘本。

[10]劉尚恒.徽州刻書與藏書[M].揚州:廣陵書社,2003:222.

[11]董捷.版畫及其創造者——明末湖州刻書與版畫創作[M].杭州:中國美術學院出版社,2015:213-236;張國標.徽派版畫[M].合肥:安徽人民出版社,2005:143-147.

[12]語出自明程家玨《門外偶錄》,參見王伯敏《胡正言及其十竹齋的水印木刻》。

[13]宋文文.明末清初南京套印版畫研究[D].南京藝術學院,2016:132-137;安永欣.晚明畫譜綜合研究[D].中央美術學院,2012:14.

[14]《十竹齋箋譜》分四卷,共計繪圖289幅。內容多采用歷史典故,以象征隱喻的手法加以描繪,精工纖麗至極,較之《書畫譜》更勝一籌。書前有崇禎十七年甲申(1644)九龍李于堅和上元李克恭作兩篇序文,板框高21厘米,寬13.5厘米,白口,四周單邊,四冊。原版現亦罕見,昔民國王孝慈有藏,內有缺頁,鄭振鐸曾于1940年借得并付北京榮寶齋復刻之。王氏藏本后歸入北京圖書館,另有一全帙,于1956年為鄭振鐸購得,鄭氏離世后亦歸藏北京圖書館。

[15]“饾版”是以色分版的套印方法,是將彩色畫稿先行分成多個層次或局部,分別鉤摹下來,再刻成一塊一塊的小木版,然后依次套印,有的畫色彩豐富,就可能為其制作超過幾十塊版,印出的顏色之濃淡深淺、陰陽向背,極為自然,與原作幾無二致。

[16]“拱花”與近代凸版相似,印時將紙按壓在版面上,所繪圖像輪廓就凸顯到紙面上,潔白物色,卻素雅可愛。

[17] [英]彼得·伯克.圖像證史[M].楊豫,譯.北京大學出版社,2008:132.

[18]鄭振鐸.中國版畫史圖錄第一冊[M].北京:中國書店出版社,2012:5.

[19]代大權.徽派之新新在發展[M]//張國琳.中國新徽派版畫.合肥:安徽美術出版社,2015:139.

[20]安徽美術出版社.安徽版畫選[M].合肥:安徽美術出版社,1984:卷首.

[21]同注[20]。

[22]尚輝.新徽派版畫的現實詩情與個性風采[M]//張國琳.中國新徽派版畫.合肥:安徽美術出版社,2015:153.

[23]張國琳.中國版畫急需本土營養[N].美術報,2014-02-8.

[24]祝重壽.中國插圖藝術史話[M].北京:清華大學出版社,2005:13-15.

[25]同注[23]。