公共危機情境下黨建引領基層社區治理服務機制研究

肖翠翠 黃雯俊

摘要:公共部門與社會力量共治已成為基層社區治理的重要途徑,其關鍵在于治理主體的權責劃分。文章以新冠肺炎疫情防控背景下湖北省H市Q社區購菜問題為案例,結合調查訪談,從黨建引領的視角探索基層社區治理中公共部門與社會力量協同共治的模式。針對社區治理中存在的治理主體參與不足、治理過程呈現單向維度等問題,文章提出,構建基層政府領導下的價格補貼、黨員通過黨建助力、居委會規劃和調動資源的“基層政府—社區黨組織、居委會合作模式”與“社區自組織模式”相結合的治理模式,是提高治理效率、推動社區建設的關鍵。因此,基層社區治理應以社區黨組織黨建核心引領為根本,以基層政府提供制度和經濟保障為前提,以激發社會自治力量為關鍵,共同助力公共危機情境下的社區治理實踐朝良好態勢發展。

關鍵詞:協同治理;公共危機;基層社區治理;黨建引領;社會自組織

基金項目:北京科技大學公共安全與應急管理的重大基礎問題研究(06107148);北京市社會科學基金項目(21GLC048);國家留學基金“青年骨干教師計劃”資助項目。

作者簡介:肖翠翠,北京科技大學文法學院公共管理系講師,清華大學博士后;黃雯俊,北京科技大學文法學院公共管理系。(北京100083)

中圖分類號:D632文獻標識碼:A文章編號:2095-5103(2022)08-0076-07

一、問題提出

公共部門與社會主體的關系影響著社區治理模式的演變。在社會治理中,除了黨和政府作為治理主體之外,還包含社會組織和公民等多方面有序參與的治理主體[1],從而形成以黨組織為領導核心,政府部門和社會力量等多方治理主體互相補充、共同參與的治理格局。黨的十八大以來,隨著多元主體廣泛參與社區治理,共建共治共享的社會治理格局逐漸成為各地探索和推進社區治理現代化的重要內容。如今,城市社區黨組織覆蓋廣泛,且內嵌于社區治理格局之中,基層黨建引領城市社區治理具有良好的組織基礎[2];與此同時,我國的社區建設并不是由基層居民自我管理自發形成的,而是在國家力量推動下建成的“行政性社區”[3]。在這種情境下,公共部門、企業、社區居委會和社區自組織的聯合是否可以協同合作實現基層社區治理的目標?社區各類資源是否得到有效整合和利用?社區工作是否有效滿足了居民需求?這些都值得進一步探究。

針對當前的社區治理困境,不少學者提出了自己的見解。吳旭紅等基于技術治理的角度認為,隨著基層社會組織形態的變化,要遵循治理場域與治理技術適配的原則,從而提高社區治理的有效性[4]。藍煜昕等認為基于后疫情時代的現實背景,社區韌性成為治理體系現代化的實現路徑,而社區韌性來源于結構韌性、過程韌性、能力韌性和文化韌性,且需要建立在扁平化的多中心治理體系下[5]。徐選國等基于韌性社區建設的角度認為,社會力量能夠聯動多元主體拓展社區信任范圍、整合資源網絡,從而激活和強化社區韌性,使得社區具有能動性、冗余性和敏捷性以應對風險沖擊[6]。朱健剛等則認為多元共治理論不足以解釋中國社區治理格局,政治化邏輯與行政化邏輯相結合的“黨領共治”模式才符合政黨在場下的新的國家—社會關系[7]。曹海軍等也認為,黨組織通過政治、組織、能力和機制引領形成組織間的協作網絡關系,從而構建起簡約高效的基層管理體制[8]。

梳理已有研究發現,學者們多集中于從理論層面闡述基層社區治理中多元化主體協同治理的模式及作用,較少以案例分析模式對基層社區的多元化治理主體進行探討。因此,本文運用公共政策分析中的個案研究法及訪談法,以協同治理為研究視角,通過對新冠肺炎疫情防控背景下社區購菜的典型案例進行剖析,探究公共危機情境下的基層社區治理機制,嘗試厘清基層治理中黨組織、政府、居委會、社區自組織的治理路徑,為公共危機情境下基層社區服務治理提供獨特視角。

二、新冠肺炎疫情防控背景下Q社區購菜路徑及問題分析

社區治理作為基層社會治理的“最后一公里”,在新冠肺炎疫情肆虐的背景下發揮了非常重要的作用。2020年初,我國疫情較為嚴重的城市主要交通道路封閉,大量社區實行封閉式管理,禁止人員出入,“購菜難”一躍成為市民主要的生活難題。保障市民的菜籃子供應穩定是基層治理的主要任務之一。然而,疫情影響下的城市交通幾近停滯、大中小型企業大量停產、受困市民人數眾多的現實,使得維護市民生活秩序的政策執行舉步維艱。這無疑對基層社區治理結構和治理能力帶來了嚴峻挑戰。

為了應對新冠肺炎疫情,湖北省H市疫情防控指揮部采取了一系列舉措嚴控疫情。2020年1月24日,H市防控指揮部發布通告要求道路交通全部關閉;2月3日,市區范圍實行居民出行管控,小區居民每3天出去一次;2月11日,H市全力實施小區封閉式管理,無通行證的居民不得出入小區。隨著H市封閉管理程度的加強,居民購菜成為難題,買不到菜、菜價過高成為居民抱怨的主要內容。H市解決購菜難問題的歷程可以分為兩個階段:前期,H市疫情防控指揮部將物資采購和配送交由社區居委會,居委會普遍采用與社區商超合作的方式,社區居民在商超制定的套餐中選擇,由社區和商超工作人員組織配送;后期,H市疫情防控指揮部決定在城區實施基本生活物資定點平價配送制度,形成“政府推動基本服務、社區商超下沉聯動、社會力量補充供應”的組織配送方式。(見圖1)

(一)前期治理模式問題剖析

在小區封閉的情況下,Q社區居民只能從商超制定的A、B套餐中進行采購。這種單一的物資采購方式有利于社區的統一配送和管理,但是僅由商超提供物資的治理方式無疑增加了商超的議價能力,這也導致商超提供的套餐價格高、品種單一、質量一般,較難滿足居民的需求。這種組織配送方式看起來是社區居委會為了高效率完成地方政府下發的行政性任務而忽視民生需求的失誤,實則是單一治理模式導致的困境。

一是治理主體參與不足。社會力量參與社區治理的不足容易使得治理過程中存在資源無法有效調配、部分群體利益被忽視、治理方式僵化等問題。前期治理模式下,地方政府和社區居委會是主要的治理主體。事實上,疫情防控中地方政府和居委會的工作人員承擔著整個城市的防控工作,將物資采購、配送工作完全交由他們承擔,無疑加重了工作人員的負擔。Q社區居委會某干部在談到工作時說:

“當時什么都要做,要每天統計每個小區每戶人家的體溫,要在小區門口站崗,一旦哪個小區出現病例,就要統計行程軌跡、進行消殺……上面布置的任務太多了,每天忙昏了頭、壓力大,在外面工作我們也害怕被感染!小區封閉后,居民不能買菜,這個事情也迫切需要解決,我們人手又不夠,事情一多力不從心。”(2020-12-31,對Q社區居委會工作人員的訪談)

繁重任務與有限治理能力之間的矛盾以及有限治理主體與多樣化居民需求之間的矛盾,容易引發居民對政府、居委會工作的不滿,使得購菜難問題的治理效果大打折扣。

二是治理過程呈現單向維度。基層政府通過行政命令將物資采購交由社區居委會,而居委會在沒有充分了解居民利益訴求的基礎上直接與社區商超進行合作的治理模式,短期內看似解決了購菜難的問題,實則為更多治理問題的出現埋下了隱患。

“當時買菜只能在手機小程序下單附近商超的套餐。那個青菜套餐里面,主要是蘿卜、土豆,青菜就這么一點,還不新鮮,東西又貴。我們會用手機的還好,至少能買菜,那些不會用手機的老人怎么辦?”(2020-12-30,對Q社區B小區居民的訪談)

這種通過行政命令、內部決策的自上而下的單向度模式雖然有利于掌控事態發展、及時解決問題,但是也加重了社區居委會的行政屬性,沖擊了社會的內生秩序和自發力量[9]。基層社區治理應該將政府自上而下的模式和社會力量自下而上的模式結合起來,讓多方治理主體能夠進行協商,實現利益協調。

(二)后期治理模式分析

1.基層政府—社區黨組織、居委會合作模式。H市各社區在市政府的統一規劃下推出基本供應套餐(“惠民套餐”)。其中,Q社區的惠民套餐包括4種蔬菜基礎套餐(6個品種、15斤左右),豬肉基礎套餐(2斤)。這種統一標準的訂購模式,既滿足了市民的生活需求、防止物價飛漲,也便利了基層工作人員的統一采購、配送。基層政府—社區黨組織、居委會合作模式(見圖2)下的惠民套餐成為該社區物資采購的首選。

首先,地方政府負責政策和補貼。政府是基層社區治理的關鍵一環,占據主導地位。為了提高治理效率,基層政府應該承擔領導責任、把握總體方向,起著領導和引導的作用。面對廣大市民的購菜難問題,H市政府充分考慮各種因素后,決定對供應套餐實施價格補貼,在城區實施定點平價配送,并要求各城區、各社區盡快做好配套措施。在Q社區制定的惠民套餐中,蔬菜基礎套餐售價52元,政府補貼12元,居民到手價40元;豬肉基礎套餐售價66元,政府補貼6元,居民到手價60元。各社區根據部署要求開展后續工作,維持了公共危機情境下的社會秩序和穩定。

“價格補貼之后,菜價便宜了不少。雖然還是比平常貴一些,但是那個時候緊急時刻,能以這個價格買到菜大家還是很滿意的。而且菜的品質也升上去了,我當時還看到群里發的視頻,那些爛的菜都被統一銷毀了。”(2020-12-30,對Q社區A小區居民的訪談)

其次,居委會規劃和調動資源。社區居委會兼具“自治性”與“行政性”雙重屬性,一方面要反映居民需求、提供服務;另一方面要承擔來自基層政府的行政工作。H市政府在出臺生活物資定點配送的通知后,由社區規劃和制定具體的套餐內容。在治理前期,Q社區套餐單一、價格差異大、菜品種類稀少等問題引起了廣大居民的不滿,社區居委會以居民需求為出發點,在聽取了居民意見的基礎上調整“惠民套餐”,增加套餐數量,并每日更新套餐里的菜品。這一舉措贏得了居民的認可。除了規劃“惠民套餐”,居委會還承擔了菜品采購、訂單統計、配送物資等任務,成為連接企業和居民的橋梁。作為社區自治的過程中的核心載體[10],Q社區居委會有效協調了社區范圍內的所有商超,對社區資源進行充分調動和有效整合,同時,聯系、調動社區內的志愿者們,將居民每日所需物資進行統計并配送,有效緩解了居民的購菜難問題,提升了社區治理的效率和水平。

再次,黨組織“雙報到”制度助力。基層黨組織嵌入社區,發動黨員群體進入基層治理實踐中,能夠有效發揮其在基層治理中的引領作用和服務功能。疫情發生后,H市各級黨組織要求在職黨員實行“雙報到”工作機制,即要求在職黨員的組織關系在工作單位,同時需要到居住地的社區黨委進行報到,統一服從社區黨組織的安排,補充社區的志愿力量。在Q社區,每棟樓由2~3位黨員通過微信群接龍或上門詢問的方式統計每日的惠民套餐預訂信息,并以小區為單位上報社區。社區將生活物資配送至小區門口后,由每棟樓的黨員取貨并送至每戶居民的家門口。黨員“雙報到”工作制度有效調動了廣大黨員群體下沉一線參與社區治理的積極性,緩解了疫情防控期間人手不足的問題,打通了物資配送的“最后一公里”。Q社區一名黨員同志說:

“作為一名黨員,我很高興為大家服務、參與社區這件事情。這棟樓18層,我主要負責1-8樓,另外一名同志負責9-18樓。通常是每天晚上6點后統計大家的套餐(在微信群里接龍)報給社區,對于不會使用手機的老人,我就到老人家里問他們需要什么。第二天下午4點左右去小區門口取菜,然后我再一個個地送到每戶人家門口。累是挺累的,但是黨員必須發揮模范作用,以身作則、服務群眾,很自豪能夠幫助到大家。”(2020-12-30,對Q社區黨員的訪談)

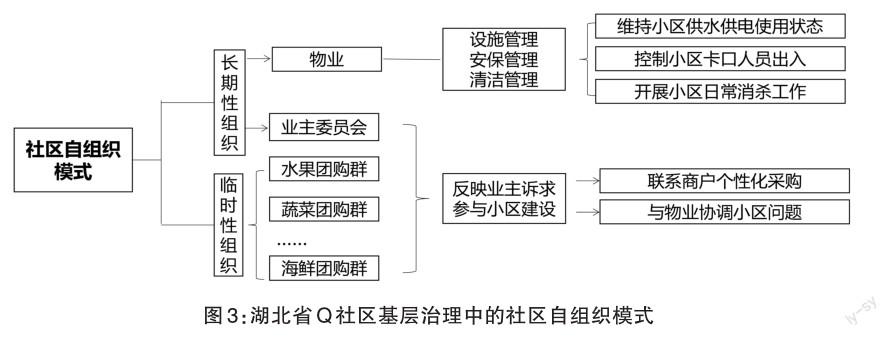

2.社區自組織模式。社區作為生活場所,集中了廣大居民對公共利益的開發、維護、增值的期盼。作為群眾性的社區管理機構,社區自組織具有較強的基層發動能力和組織能力,便于利用廣大群眾和社區組織對社區內各種資源進行開發與整合,以促進社區發展,其核心特征是自治性和民間性[11],能夠為表達訴求和參與治理提供平臺。業主委員會作為新興社區自組織形態,逐漸成為業主進行自我管理、自我服務的有效載體[12]。Q社區某小區的業主們自小區建成以來,在業主委員會的帶領下經常就小區的發展問題積極討論,小區內的信任感和認同感不斷加深,逐漸形成社會資本優勢。社會資本優勢越大的社區越容易形成集體行動,實現自我組織、自我管理的狀態[13]。在H市實施封閉式管理后,針對Q社區制定的惠民套餐只能滿足基本生活需要而忽視了個性化需求的問題,業主委員會調動具有采購渠道的業主聯系商販采購物資,后續的取貨和分發流程則交由業主志愿者負責。除了業主委員會,該小區業主也自發組成了臨時性的活動團隊,包括水果團購群、海鮮團購群等。這種社區自組織模式(見圖3)在小區全面封閉期間,有效補充了政府、社區主導模式的不足,兼顧了小區內的公共需求和個性化需求,提高了物資的供給效率。

三、公共危機情境下基層社區治理實踐的根本、前提與關鍵

傳統公共危機情境下的社區治理主要以政府和街道辦事處為主體,將社會問題置于條條塊塊之中。但是,公共危機的不可預見性、連鎖性以及由此帶來的信息失真、群體恐慌等問題,暴露了公共部門在應對危機時的治理資源不足、治理能力有限等問題。黨的十九屆四中全會提出,必須加強和創新社會治理,完善黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公眾參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系,建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體。因此,基層社區治理的關鍵在于明確治理主體的權利和責任,即在基層政府提供制度保障的前提下,充分發揮社區黨組織的引領作用,推動社區居委會回歸本位,激發社會力量的活力,促進不同主體各司其職,滿足社區居民的多樣化需求,實現社區共治。

(一)基層社區治理的根本:基層黨組織核心引領

近些年來,基層黨組織的角色、功能漸進地發生著變化,包括從單純強調管控功能向強化拓展服務功能以回應群眾服務需求的轉換,從政治動員的方式向居民間利益調適的方式轉換等[14],在城市社區治理實踐中扮演著秩序建構和提供群眾基礎的雙重角色[15]。因此,要充分發揮基層黨組織在社區治理中的核心作用,推動基層黨組織與社區治理的良性互動。H市黨組織在實踐中采取的“雙報到”制度便是基層黨建的重要創新。從黨組織發展來看,基層黨組織建設為黨員群體服務社區提供了平臺和制度保障,有利于黨員群體增強服務意識、履行職責和義務,推動基層黨組織建設實現全覆蓋。從社區發展來看,在基層黨組織的引領下,黨員群體的模范作用有利于推動社區形成自我管理、自我服務的良好氛圍,引導社區多方主體積極參與社區治理。社區黨組織要將工作的落腳點放在社區服務、社區建設和社區發展上,將黨建工作與社區治理相結合,引領社區治理共同體建設,為社區治理指明方向。

(二)基層社區治理的前提:政府提供制度保障

在“行政發包制”模式下,治理任務逐級下發,使得基層政府的壓力增大[16]。而公共危機的不確定性也對基層政府的應急能力、動員能力提出了更高的要求。基層政府為了快速應對治理任務、解決社會問題,通常使用行政權力等強制手段控制事態發展,這種缺乏足夠靈活性和彈性的管理方式,與多樣化、差異化、分散化的公眾需求相違背,同時也限制了社會的自發力量,束縛了社會的活力。因此,基層政府要從過去的全能式政府管理模式向劃清政社職能邊界、實現政社良性互動的模式轉變。在明確社會治理目標后,政府需要制定清晰的制度、政策,選擇合適的治理策略、工具調動資源,引導社會力量積極參與治理。H市政府出臺定點配送的制度后,僅對物資進行價格補貼,并將物資配送的具體工作授權給社區黨委、居委會等。政府提供制度保障、搭建多方主體共同參與治理的平臺而不是直接參與社區治理的方式,實現了政府和社會力量的有機結合,合理調配了社會資源,也推動了社會力量的成長。

(三)基層社區治理的關鍵:激發社會自治力量

一方面,社區居委會要回歸自治本位。社區居委會作為基層社區治理的單元,是實現社區建設、推動社區發展的主體。然而在實踐中,政府的行政職能延伸到社區,將大部分繁雜的行政性事務交由社區居委會承擔,不僅使得社區高度依賴政府和行政資源,也增加了工作人員的精力和時間,難以滿足社區居民多樣化、個性化的要求,降低了治理效率。社區居委會作為居民自我管理、自我教育、自我服務的基層群眾性自治組織,應該圍繞社區居民的利益訴求開展治理。為了充分激發社會活力、發揮社會力量、提高社區治理效率,社區居委會應厘清居委會的職能和角色定位,樹立“自治本位”的理念,逐漸“去行政化”并回歸自治屬性,以社區居民的需求為治理目標和導向,在社區黨組織的引領下引導居民參與治理、完善居民參與機制、推動社區服務和社區建設。

另一方面,社區自組織要積極嵌入社區治理。在基層社區治理主體多元化的背景下,積極發展社區自組織是實現社區治理現代化的內在要求。社區自組織是連接居民和社區的橋梁,建立在社區居民的利益訴求之上,能夠為社區物資供給、社區資源調配提供良好助力,具有非營利性、自治性、志愿性等特點,以服務組織成員或者社區居民為主要內容,彌補了社區居民委員會在利益表達的差異性、時效性等方面不足的問題[17],成為基層社區治理過程中不可或缺的重要組成部分。社會自組織內部的成員之間互相信任、有共同的目標,對組織的認同感較高,有助于達成共識,促進社區社會資本的積累[18],有效維護自身利益。然而,目前我國社區自組織發展存在種類不平衡、發育程度低、獨立性不夠等問題。為此,可通過開展各項活動將具有相同愛好和利益的人群聚集起來,進而將社區碎片化的個體整合成組織,并使其成為社區治理的中堅力量。

四、研究結論

社區是黨委和政府聯系群眾、服務群眾的神經末梢,社區共治模式就是實現不同利益主體間的共同治理過程,必然涉及各治理主體之間的協同和資源整合。本文基于新冠肺炎疫情防控期間湖北省H市Q社區在解決封閉期間購菜難問題的探索,從協同治理、社區自組織等視角,對公共危機情境下的案例社區購菜路徑及其問題進行了分析。研究結果表明,在社區治理的各個環節均體現出社區黨組織、居委會、其他社會力量以及公眾之間的資源整合及協調,這種協調建立在地方政府制度性保障的基礎上,并由社區黨組織核心引領,使得居委會回歸自治屬性、自組織嵌入社區治理中。地方政府需要改變過去大包大攬的模式,下放權力,向基層社區治理的保障者、監督者轉變;社區、自組織和公眾也要通過協商對話的制度積極參與社區治理。當然,基層社區治理在不同地方的實踐存在差異,各方治理主體的協調機制也不盡相同,作為重構基層社區治理模式的重要力量,社區黨組織、居委會、社區自組織的參與廣度和深度必須被持續關注。

參考文獻:

[1]王浦劬.國家治理、政府治理和社會治理的基本含義及其相互關系辨析[J].社會學評論,2014,2(3).

[2]楊妍,王江偉.基層黨建引領城市社區治理:現實困境實踐創新與可行路徑[J].理論視野,2019(4).

[3]曹海軍.“三社聯動”的社區治理與服務創新——基于治理結構與運行機制的探索[J].行政論壇,2017,24(2).

[4]吳旭紅,章昌平,何瑞.技術治理的技術:實踐、類型及其適配邏輯——基于南京市社區治理的多案例研究[J].公共管理學報,2022,19(1).

[5]藍煜昕,張雪.社區韌性及其實現路徑:基于治理體系現代化的視角[J].行政管理改革,2020(7).

[6]徐選國,陳杏鈞.社會工作介入“社區韌性”的生產機制與“韌性社區”的目標構建——基于對重大疫情防控的經驗研究[J].河海大學學報(哲學社會科學版),2021,23(4).

[7]朱健剛,王瀚.黨領共治:社區實驗視域下基層社會治理格局的再生產[J].中國行政管理,2021(5).

[8]曹海軍,劉少博.新時代“黨建+城市社區治理創新”:趨勢、形態與動力[J].社會科學,2020(3).

[9]申建林.高效能治理的邏輯、困境與出路[J].人民論壇,2020(20).

[10]劉建軍,馬彥銀.層級自治:行動者的缺席與回歸——多中心治理視野下的城市基層治理研究[J].杭州師范大學學報(社會科學版),2015,37(1).

[11]曾望軍,呂耀懷.論社區自組織在社區管理中的角色歸類及自治功能[J].理論與改革,2006(1).

[12]楊貴華.社區共同體的資源整合及其能力建設——社區自組織能力建設路徑研究[J].社會科學,2010(1).

[13]燕繼榮.社區治理與社會資本投資——中國社區治理創新的理論解釋[J].天津社會科學,2010,3(3).

[14]孫柏瑛,蔡磊.十年來基層社會治理中黨組織的行動路線——基于多案例的分析[J].中國行政管理,2014(8).

[15]鄭長忠.多元共存條件下社區治理的政黨邏輯——以上海臨汾社區物業管理黨建聯建工作為例[J].理論與改革,2009(2).

[16]黃曉春,周黎安.政府治理機制轉型與社會組織發展[J].中國社會科學,2017(11).

[17]耿云.我國城市社區社會組織的發展困境及其對策[J].云南行政學院學報,2013,15(6).

[18]郁建興,金蕾.社區社會組織在社會管理中的協同作用——以杭州市為例[J].經濟社會體制比較,2012(4).

責任編輯:鐘雪