互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與農(nóng)村居民增收

金曉彤 路越

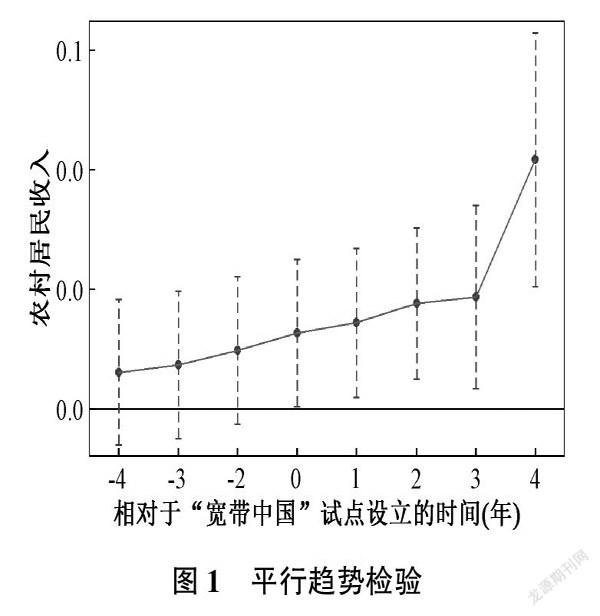

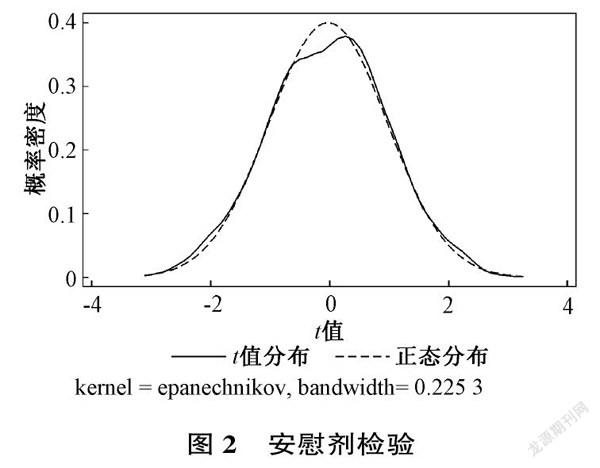

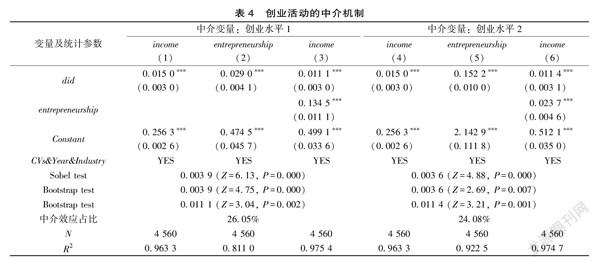

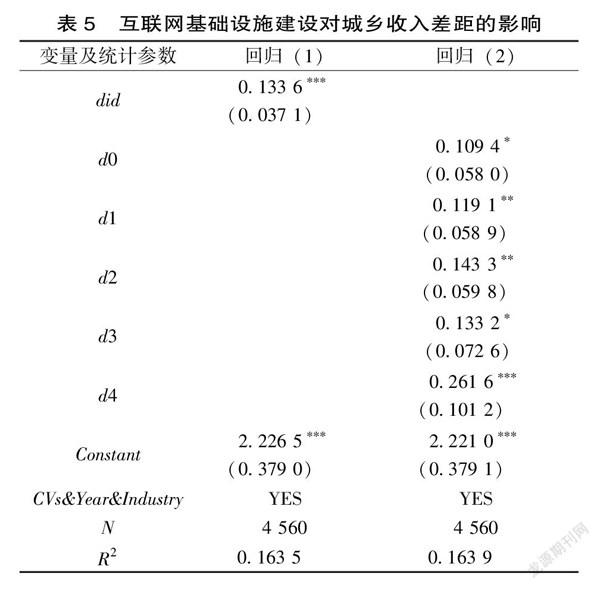

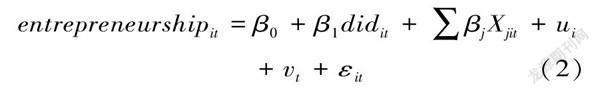

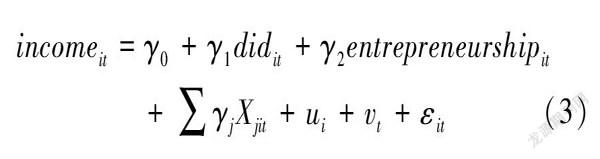

[摘要]互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施作為國(guó)家戰(zhàn)略性公共基礎(chǔ)設(shè)施,在推動(dòng)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收等方面發(fā)揮著重要作用,同時(shí)也在改變著我國(guó)的城鄉(xiāng)收入格局。文章將“寬帶中國(guó)”示范城市建設(shè)作為一項(xiàng)準(zhǔn)自然實(shí)驗(yàn),基于中國(guó)2003年至2018年285個(gè)地級(jí)以上城市面板數(shù)據(jù)實(shí)證檢驗(yàn)了互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)農(nóng)村居民收入水平的影響及其作用機(jī)制,并進(jìn)一步探討了互聯(lián)網(wǎng)普及背景下的城鄉(xiāng)收入格局演變。研究發(fā)現(xiàn),“寬帶中國(guó)”示范城市建設(shè)帶動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施普及促進(jìn)了農(nóng)村居民人均收入提升。動(dòng)態(tài)特征檢驗(yàn)結(jié)果表明,互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)農(nóng)村居民的增收效應(yīng)在逐年增強(qiáng)。作用機(jī)制分析發(fā)現(xiàn),互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶動(dòng)的創(chuàng)業(yè)型經(jīng)濟(jì)發(fā)展是推動(dòng)農(nóng)村居民增收的重要原因。即便如此,由于雙向“數(shù)字排斥”等原因,互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)顯著拉大了城鄉(xiāng)收入差距。因此,應(yīng)當(dāng)辯證看待互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的收入分配效應(yīng),在加大農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持力度的同時(shí),提高互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的親貧性和普惠性,充分利用互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施推動(dòng)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收。

[關(guān)鍵詞]互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施;“寬帶中國(guó)”;農(nóng)村居民收入;城鄉(xiāng)收入差距;創(chuàng)業(yè)

[中圖分類(lèi)號(hào)] F3238;F224[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A[文章編號(hào)]1673-0461(2022)01-0044-09一、引言與文獻(xiàn)評(píng)述

受限于市場(chǎng)距離、人口密度、地形和地理偏遠(yuǎn)等因素,農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的成本較高、發(fā)展較為滯后[1]。也正因?yàn)槿绱耍鄬?duì)于城鎮(zhèn)居民,農(nóng)村居民的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)面臨著更強(qiáng)的基礎(chǔ)設(shè)施約束,基礎(chǔ)設(shè)施不平等也被認(rèn)為是城鄉(xiāng)居民收入差距過(guò)大的重要原因[2]。……