大禹文化在陜州地區的歷史演變

卞建寧

(三門峽職業技術學院 學報編輯部,河南 三門峽 472000)

大禹文化與黃河文化的形成和發展有著密不可分的聯系,是黃河文化的重要組成部分和表現形式。在歷史發展過程中,大禹形象經歷了從“治水英雄”到“水神崇拜”的歷史變遷過程,這在陜州地區的歷史發展中有明顯的體現。

一、大禹文化研究現狀

從《尚書·禹貢》開始,歷代有關大禹的記載可謂浩若煙海,既有各類正史中的史籍記載,又有其他資料中的附會傳說。由于古人對大禹精神的崇拜與信仰,因此在后世的發展中,大禹經歷了一個“從人到神”的形象轉化過程,這為大禹的生平情況及治水實踐等歷史信息平添了更多的神秘色彩。

基于以上原因,20世紀初以來,有關大禹及其相關問題受到學術界的廣泛關注。20世紀20年代,以顧頡剛等為主的“疑古派”從“疑古辨偽”的宗旨出發,撰文對大禹治水進行質疑,認為大禹只是神話中的人物,是傳說中主管山川田土的神,從而否定大禹治水的歷史真實性[1]。另外,具有代表性的學者還有丁文江和許道齡,他們分別撰寫文章闡明“禹治水傳說絕不可信”[2-3]的觀點,由此在當時引發了學術界的古史大討論。與此同時,以章太炎等為代表的學者,則堅決捍衛大禹治水的真實性,丁山和勞干則通過研究“關于禹治水的范圍”[4]及“大禹治水故事與梁州系連而不切于冀州”[5]等問題,旗幟鮮明地支持大禹治水是歷史事實的觀點。

中華人民共和國成立后,大禹及其相關問題研究大體有兩個階段。第一個階段是20世紀50年代到70年代,該階段的大禹研究,因為受到研究方法、研究資料等因素的限制,仍然處于低潮期,僅有趙光賢、張文杰、周魁一等少數學者討論這一問題,研究成果相對較少,研究內容和研究方法等相對單一[6-8]。第二個階段是20世紀80年代至今,隨著研究方法的創新、考古等新資料的出現以及研究領域的深入,相關研究成果逐漸豐富,初步統計有700余篇,并呈現出新的研究特點。

從研究內容來看,目前,學術研究成果主要包括:大禹治水、禹生西羌、禹會諸侯于涂山、禹都陽城、禹畫九州、禹征三苗、大禹精神、大禹與夏文化等。此外,還有幾篇綜述性文章,如段渝《百年大禹研究的主要觀點和論爭》[9]、王丹《新中國成立以來大禹及其相關問題研究述評》[10]、張磊《20世紀80年代以來大禹文化研究若干問題與展望》[11]等。從研究區域看,主要集中在四川北川、浙江紹興、河南登封等地區,分別代表了大禹出生地、歸葬地及統治中心區等[12-14]。

綜上所述,大禹文化的相關研究經歷了一個從單學科研究到跨學科研究以及從單一問題研究到多領域研究的發展過程。隨著研究方法的創新、最新考古資料的發現以及研究角度的拓展,有關大禹文化的相關問題仍有進一步完善的空間和細化研究的需求。與此同時,陜州地區作為歷史上大禹治水的核心區域之一,現有研究成果雖然略有涉及,但專論性研究尚屬空白,這與陜州地區深厚的大禹文化歷史明顯不符,因此需要進一步深入探討。

二、大禹文化在陜州地區形成發展的歷史脈絡

(一)禹開三門:上古時期洪水背景下的治水英雄

大禹治水的歷史真實性問題,是研究大禹文化的前提和基礎,曾引起學界的激烈爭論,而隨著新材料的出現,其逐漸得到學界共識。遂公盨銘文載:“天命禹敷土,隨山浚川,乃差地設征,降民監德,乃自作配鄉(享)民,成父母。”[15]這一新材料的發現,為大禹治水提供了翔實的文字記錄。

首先,各種文獻資料和今人研究成果均表明,陜州地區是大禹治水的重要區域之一。《水經注》載:“砥柱,山名也。昔禹治洪水,山陵當水者鑿之,故破山以通河。河水分流,包山而過,山見水中,若柱然,故曰砥柱也。三穿既決,水流疏分,指狀表目,亦謂之三門矣。”[16]117上海博物館藏《戰國楚竹書(二)·容成氏》載:“禹乃通伊、洛,并瀍、澗河,東注之河,于是乎豫州始可處也。”[17]諸如此類古籍文獻材料還有很多,其記載較為客觀地反映了大禹曾在陜州地區治水的史實。以王暉等為代表的今人學者,通過對上古大洪水時期氣候分析認為,“這場大洪水涉及面相當廣泛,和古文獻所說堯舜時期的大洪水及禹治理洪水所涉及的區域幾乎差不多”[18];楊善群也認為,“大禹治水在古豫州主要包括3項工程,即辟伊闕,導瀍、澗;塞滎澤,通淮、泗;破砥柱以通河”[19]。此外,陜州地區還有很多與大禹有關的傳說、遺跡、文學作品等,也間接反映出陜州地區大禹治水的歷史淵源。

其次,關于大禹治水的方法,陜州地區呈現出與其他區域不盡相同的獨特方式。沈長云認為:“禹的疏導不過是疏導積水而已,對于像豫東那樣廣平而低下的平原地區發生的水澇災害,疏導那里大片滯積的洪水……唯一的辦法就只有開挖溝洫。”[20]對于陜州這樣的黃河中游峽谷地區,“開挖溝洫”排泄洪水顯然是不合時宜的,這與陜州地區黃河流域獨特的地質地貌形態有關。

三門峽以下至孟津151千米,河道穿行于中條山與崤山之間,是黃河最后的一個峽谷段,稱為“晉豫峽谷”。谷底寬200-800米,出露基巖除三門峽為閃長玢巖,八里胡同為石灰巖外,其余多為三迭系、二迭系砂頁巖層。同時,這里還是歷史上地震多發帶,強烈的地震往往造成山體滑落擁堵河道而造成水患。如周威烈王十三年(公元前413年)“晉河岸崩壅龍門,至于砥柱”,周安王三年(公元前399年)“虢山崩壅河”,隋大業七年(公元611年)冬十月乙卯“底柱山崩,壅河逆流數十里”等[21]。不管是“導河積石,東至于砥柱”,還是“禹開三門,導河而下”,大禹治水的方式始終圍繞“導河”展開,即挖開阻擋在河道中的石頭或障礙物,從而使水流暢通,不至于造成逆流的危害。需要進一步說明的是,大禹在陜州的治水活動還應包括對砥柱以下河道的疏導,《水經注》載:“自砥柱以下,五戶以上,其間百二十里,河中竦石杰出,勢連襄陸,蓋亦禹鑿以通河,疑此閼流也。”[16]117

(二)盛德必祀:封建統治時期黃河漕運背景下的水神崇拜

《史記·夏本紀》曰:“天下皆宗禹之明度數聲樂,為山川神主。”[22]大禹治水有功,堪稱中國古代圣王的典范,因此成為中國古代社會的社稷之神、國家之神,歷代王朝均隆重祭祀并不斷冊封。大禹崇拜及信仰對傳統社會產生了廣泛而深刻的影響。

1. 唐宋時期三門峽黃河漕運與大禹的國家祭祀

大禹的國家祭祀在歷史時期的陜州地區有著更為具體的目標,那就是祈求作為水神的大禹能夠保佑黃河漕運特別是三門峽黃河漕運的暢通,從而鞏固封建王朝的統治。有學者認為,“大禹信仰與國家漕運密不可分,促使大禹的信仰與冊封達到了歷史的鼎盛時期”[23]是明清兩朝的事情,這種觀點明顯不符合歷史事實,值得商榷。

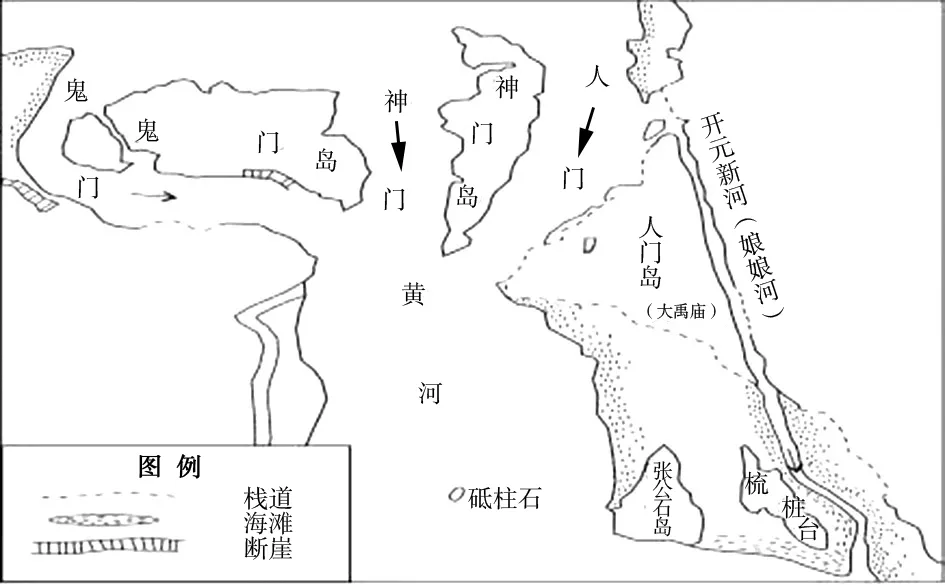

第一,唐宋時期三門峽黃河漕運的治理與現實問題。陜州地區黃河之中有三門山,其中人門島上有禹王廟。唐代趙冬曦《三門賦序》云:“次于其南有孤峰揭起,峰頂平闊,夏禹之廟在焉。”[24]北宋元符年間,禹廟毀于洪水,之后立即重建,如圖1所示。唐宋時期,陜州禹王廟設于三門山之人門島頂部,此處位于黃河之中,號稱“天險”。且不說此處環境艱險,各種建筑材料的運輸極其困難,就實際情況而言,這里位于三門天險河心位置,水流湍急,但有大雨水漲,禹王廟就隨時有沖毀的隱患。如《畫墁錄》載:“元符中,大水壞三門,一夕寺廟皆失,略無孑遺。”[25]按照常理而論,此處絕不是理想的建造廟宇的地方。既然如此,為何唐宋時期還要在環境如此惡劣的地方不斷修復禹王廟,并多次舉行國家祭祀呢?究其原因,與唐宋時期三門峽黃河漕運的興衰直接影響王朝的穩定有直接的關系。

圖1 三門山大禹廟位置示意圖

三門漕運關系著唐王朝的國家興衰,即使到了北宋時期,也是向西北運送戰略物資最關鍵的一點。如前文所述,黃河三門峽段歷來號稱“天險”,是黃河漕運最險要難行之處。但由于“襟帶兩京”的獨特地理位置,這里成為連接古代中原與關中、黃河漕糧運輸的必經要沖。由于古代陸路運輸周期長、成本高,利用黃河水利資源成為古代朝廷最為重要的政務之一。由于以上原因,歷代都十分重視對三門峽黃河險段的疏治,以圖征服三門天險。

秦漢時期,三門漕運已大規模興起。漢成帝時,對砥柱天險進行了鑿鐫的巨大工程。《漢書·溝洫志》載:“鴻嘉四年,楊焉言:‘從河上下,患底柱隘,可鐫廣之。’”[26]魏晉時期,由于中原地區的暫時統一,在此大規模的修鑿棧道工程重新開啟。如《水經注》載:“魏景初二年二月,帝遣都督沙丘部、監運諫議大夫寇慈,帥工五千人,歲常修治,以平河阻。晉泰始三年正月,武帝遣監運大中大夫趙國、都匠中郎將河東樂世,帥眾五千余人,修治河灘。”[16]117-118雖然如此,三門天險對漕運的威脅仍然沒有從根本上解決,《水經注》載:“雖世代加工,水流漰渀,濤波尚屯,及其商舟是次,鮮不踟躕難濟。”[16]118隋開皇十五年(公元595年),由于政治統治需要,隋文帝再次被迫下令“詔鑿底柱”。《隋書·高祖紀》載:“六月戊子,詔鑿底柱。”[27]但實際效果如何,恐怕并不理想。至唐初,經行砥柱已被往來船只視作畏途。據《新唐書·藝文志》載:武德五年(公元622年)“王世充平,得隋舊書八千余卷,太府卿宋遵貴監運東都,浮舟泝河,西致京師,經砥柱舟覆,盡亡其書”[28]。同引《歷代名畫記》述,此行還有“兩都秘藏之跡,維揚扈從之珍”,包括大量珍貴書畫在內,皆“忽遭漂沒,所存十亡一二”[29]。種種史料說明,當時的三門航道已經疏于維護、殘破不堪,根本無法達到安全通行的條件。由此可見,唐初之前歷代疏通三門天險的各種措施,雖在一定程度上緩解了漕運壓力,但并沒有從根本上克服三門天險。

第二,唐太宗《砥柱銘》與大禹的國家祭祀。緣于政治地理的需要,唐代對黃河漕運的依賴超過歷朝歷代。因此,從唐太宗時開始,以大禹的神威祈求上天庇護三門漕運暢通成為官方不得不選擇的一條精神途徑。貞觀十二年(公元638年),唐太宗“次陜州,謁禹廟”,并作《砥柱銘》,節選如下:

維十有一年,皇帝御天下之十二載也。道被域中,威加海外;六和同軌,八荒有截;功成名定,時和歲阜。越二月,東巡狩至于洛邑,肆覲禮畢,玉鑾旋軫;度崤函之險,踐分陜之地;緬維列圣,降望大河;砥柱之峰桀立,大禹之廟斯在;冕弁端委,遠契劉子;禹無閑然,玄符仲尼之嘆,皇情乃眷,載懷仰止。爰命有司勒銘茲石祝之,其詞曰:大哉伯禹!水土是職;掛冠莫顧,過門不息;讓德夔龍,推功益稷;櫛風沐雨,卑宮菲食;湯湯方割,襄陵伊始;事極名正,圖窮地里;興利除害,為綱為紀;寢廟為新,盛德必祀;傍臨砥柱,北眺龍門;茫茫舊跡,浩浩長源;勒斯銘以紀績,與山河而永存![30]

唐太宗《砥柱銘》實際上是唐代國家祭祀大禹的一篇祭文。文中對大禹的治水功績大加贊揚,并明確表達出通過“寢廟為新,盛德必祀”的途徑,達到“與山河而永存”的政治目的。由此,唐開始了重新疏鑿三門天險的準備。緊接著,貞觀十六年(公元642年)開始了具體的嘗試。據人門棧道摩崖題刻(人Ⅵ段T6)記載:“大唐貞觀十六年四月三日,岐州郿縣令侯懿、河北縣尉古城師、前三門府折沖侯宗等奉敕造舩兩艘,各六百石,試上三門。”[31]41從貞觀十二年唐太宗“次陜州,自新橋幸河北縣,祀夏禹廟”,到貞觀十六年“奉敕造舩兩艘,各六百石,試上三門”,唐代已經開啟了從精神到物質上對疏鑿三門漕運的準備工作。

第三,唐德宗《祭大禹廟文》體現了大禹祭祀與唐朝安危。唐貞元元年(公元785年),唐德宗派遣官員以“牢醴之奠”在三門禹王廟對大禹進行國家祭祀,并撰寫《祭大禹廟文》,全文如下:

維貞元元年某月某日,皇帝遣某官以牢醴之奠,敬祭于大禹之靈:惟王德配乾坤,智侔造化,拯萬類于昏墊,分九州于洪波。經啟之功,于今是賴,巍巍蕩蕩,無得而名。顧以眇身,辱承大寶,時則異于今古,道寧間于幽明。雖依圣垂休,諒非可繼,而勤人勵己,竊有所希。迨茲八年,理道猶昧,沴氣郁結,降為兇災,邦無宿儲,野有餓殍,上愧明哲,下慚生靈。夙夜憂惕,如蹈泉谷。所資漕運,用拯困窮,底柱之間,河流迅激,舟楫所歷,罕能獲全。爰命工徒,鑿山開道,避險從易,涉安代危。嗷嗷烝人,俟此求濟,仰祈幽贊,以集丕功。享于克誠,庶答精意。[32]

劉晏之后,其所建立的漕運制度幾近廢弛,漕運也因為叛軍的擾亂而一度中斷。唐貞元年間,因三門漕運不通,長安城中倉廩枯竭,唐德宗得知韓滉運米三萬斛到陜州后,驚喜地對太子說:“吾父子得生矣!”[33]由此可以論定,此時漕運的暢通與否已經直接關系到皇帝的安危。正是基于這樣的歷史背景,唐德宗才命陸贄撰寫《祭大禹廟文》,在三門山禹廟舉行國家祭祀,寄希望于大禹神靈的庇佑。從某種意義上來講,對三門禹廟的國家祭祀,已經與三門漕運的暢通、國家的安危緊密聯系在一起。

2. 元符中禹王廟水毀重修與宋代三門漕運

北宋建都汴京,東南地區的租調已不必通過黃河漕運抵達關中,但三門峽漕運仍一度繁榮。這是因為,隨著封建王朝都城的東移,漕運的方向發生了調轉,關中地區的粟、菽等需要通過三門峽漕運抵達京師。宋太祖建隆四年(公元963年)曾有“疏鑿三門”的工程。并且為了保證黃河漕運的暢通,宋太祖還專門設立三門白波發運司,對黃河漕運進行專項管理。到宋仁宗的時候,北宋與西夏政權爆發戰爭,又需要從關東輸送大量的糧草以供應西北的軍餉,漕運的繁忙由此可見一斑。因而,宋朝政府對三門漕運非常重視,并設立專門管理機構,不惜巨資對漕運棧道進行開鑿和修整。

大禹開山導河,鑿通三門,是人們的精神支柱和庇護神。人們建造禹王廟,為的就是進廟膜拜,祈福平安。北宋司馬光《謁三門禹祠》云:“信矣禹功美,獨兼人鬼謀。長山忽中斷,巨浸失橫流。跡與在地久,民無魚鱉憂。”[34]由此來看,三門天險確實對古代社會發展產生了重要制約和影響,正因如此,古代統治者才會不遺余力在以三門山為核心的陜州區域不斷加強對大禹的祭祀和信仰,陜州成為歷史上大禹文化發展演變的核心區域之一。

3. 宋代以后陜州地區基層社會治理與大禹的民間信仰

時至今日,在三門峽境內仍然遺存有多處禹王廟碑遺跡,如《元貞元年重修禹王廟碑記》《嘉靖四十五年移建禹王廟記》《道光二年鄉約碑》等。這些碑石資料充分說明,在唐宋以后的歷史時期,陜州地區大禹信仰已在民間廣為流傳,大禹受到基層民眾的廣泛信仰和崇拜。《天順三年重修大禹廟記》載:“禹,大圣人也,豈私昵人而徼其祀耶!但利遺天下億萬世,而天下億萬世人心自莫能忘。”[31]55

與此同時,大禹的民間信仰還成為明清時期基層社會治理的重要手段之一。《道光二年鄉約碑》載:“大禹廟之立會,由來久矣,所以敬神明而肅人心也。一遇會期,合社潔供粢盛,演戲祀神……永庇無疆之福矣。”[31]56由此可見,大禹信仰在陜州地區實現了功能的再次轉化,成為當時封建統治階級宣揚道德教化、改善民風、消災保民、安穩社會的控制地方社會的政治手段之一。

三、結語

在中國人的認知中,大禹通過頑強的毅力與大無畏的精神,對上古時期的洪水進行了全面的治理,保障了民眾的生活,促進了社會的安定。作為華夏族的英雄人物,大禹不但得到了歷代王朝的祭祀與尊崇,而且對民間社會也有深遠影響。通過對大禹文化在陜州地區的歷史演變及其當代價值研究,不但可以客觀反映陜州濃重和深厚的黃河文化資源,彰顯陜州在黃河文明形成與發展中的重要地位,更能為今天三門峽建強省際區域中心城市、打造文化名市提供強大的文化資源和智力支撐。