晉唐草書一體化的成因與風格

文_梁達濤

廣東第二師范學院

內容提要:晉唐草書是中國書法史上兩座高峰。“二王”今草,旭素狂草,雙峰對峙,代表著歷代草書的最高成就。“書宗晉唐”成為后世學習書法的口號,其核心又為不傳之秘的筆法。古今傳授筆法的譜系既體現出晉唐書法的一脈相承,又為晉唐草書一體化提供了有力的理論支撐。李世民獨尊王羲之,傾舉國之力搜求真跡,并對其進行整理、摹拓及傳播,以帝王權威樹立了王羲之的書圣形象。這種自上而下的政治影響力為晉人書風在唐代的廣泛傳播起到了前所未有的推動作用。

魏晉書法是中國書法史上的里程碑,深深影響著歷代書法的發展。在重玄學、尚清談、慕老莊的風氣影響下,以王羲之為代表的書家,適應時代的要求,變“古質”為“今妍”,確立“今草”書體,開創了蕭散簡逸的新妍書風,以書法藝術的形式體現了玄學思想的內涵。初唐,受唐太宗獨尊右軍影響,天下學書者多宗晉人,尤以右軍為最,同樣取得很高的成就。晉唐書法,既一脈相承,又雙峰對峙,成為中國書法史上一個值得關注的現象。蘇軾曾對晉唐兩代的藝術有高度的概括:“詩至于杜子美,文至于韓退之,書至于顏魯公,畫至于吳道子,而古今之變,天下之能事畢矣。”[1]“書宗晉唐”是傳統帖學的核心理念,從晉唐一體的層面來探討這兩個時期草書的嬗變,能為深入研究這兩個草書高峰時代的藝術成就提供理論基礎,對推動當代草書的研究與創作亦具十分重要的借鑒意義。

一、口傳手授:晉唐筆法傳授的核心

雖言“晉尚韻、唐尚法”,但從學書角度來看,晉唐書法皆以“法”為核心,而這個法即筆法。以尚法為標志的唐代,其書論中涉及“法”的論著甚多。如檢錄明人王世貞編纂的大型書論叢輯《古今法書苑》有關“法”的五卷文獻,僅唐代文獻數量即超過總數一半。晉人書學理論存世甚少,且世傳晉人理論著作多為后人托名之作,但從書論所載筆法傳授的方式來看,晉人對“法”高度重視。在信息技術并不發達的古代,雖有如東漢鴻都門學、唐代弘文館等教授書法的專門機構,但最經典、有效的方式依舊是“口傳手授”,而傳授的核心即是號稱書法秘訣的“筆法”。

晉唐書法的學習途徑重點在筆法傳授,代代相承。但這個書法“秘籍”,只限嫡系相傳,秘不示人。其神秘性導致非親系者難以獲得書法的真諦,使旁人十分覬覦,因此“盜墓取訣”時有發生。王羲之在《題衛夫人〈筆陣圖〉后》中提到晉太康中有人于許下破鐘繇墓,得《筆勢論》,依此學書而名聲大振。頗有意思的是,相傳鐘繇也是通過盜韋誕墓而得筆法要訣,并在臨死時將此秘籍傳給他的兒子。這些流傳下來的故事不免有些荒誕,但以名家為依托的書法典故,事實上反映出筆法傳授觀念在信息技術落后的古代早已深入人心,給人一種得筆法者得天下之感。作為“書圣”的王羲之,同樣將其畢生學書經驗寫成《筆勢論十二章》,并傳給他的第七個兒子王獻之,再三告誡他務必將該秘籍保存好,依此學之,必有大成,存意學者兩月可見其功,無性靈者百日亦知其本。

王羲之 遠宦帖 24.8cm×21.3cm 臺北故宮博物院藏

王羲之 喪亂帖 28.7cm×58.4cm 日本宮內廳三之丸尚藏館藏

正是由于筆法傳授依賴這種“口傳手授”的方式代代傳承下去,歷代筆法傳授有著清晰的脈絡。《古今傳授筆法》詳細記載了歷代書家筆法傳授的過程:“蔡邕得之于神人,傳女文姬,文姬傳鐘繇,鐘繇傳衛夫人,夫人傳王羲之,羲之傳獻之,獻之傳羊欣,欣傳王僧虔,僧虔傳蕭子云,子云傳僧智永,智永傳虞世南,世南傳歐陽詢,詢傳張長史,長史傳李陽冰,陽冰傳徐浩,浩傳顏真卿,真卿傳鄔彤,彤傳韋玩,玩傳崔邈。”[2]不同版本記述略有差別,但唐人筆法自晉人而來并無疑義。作為中唐書壇巨擘,顏真卿在《僧懷素序》中亦直言“草稿”筆法源自漢代,自魏晉而至唐代,而他本人正是蒙張旭教以筆法,習得晉人書法要領。

可見,雖然歷代的筆法傳授并不一定如同文獻記載那么清晰有緒,而盜墓取法的典故也并非必然真實;但是從側面反映出晉唐學書者對筆法傳授有著很強的依賴性,也反映出“法”始終是學書的核心所在。這種傳授過程,無論是遺留口訣還是手授,其最直接的結果便是同類書風的承傳得以延續。筆法是書法的核心,這一觀念在中唐形成,后世代代相傳。這種帶有傳奇色彩的傳授過程,體現出唐人對古人筆法的高度重視與敬畏。唐人以文字的方式將這種帶有傳奇色彩的傳授過程詳細記錄下來,意味著他們認可這種傳承路徑的有效性,同時也為晉唐書法一體化提供了最為可靠的理論支撐。如唐人盧攜即堅定地認為不經口傳手授無法得知筆法要領,無怪乎直至元代,趙孟仍然喊出“用筆千古不易”的口號。這些都說明“筆法”于學書仍是最為重要的一環。

二、崇王尚法:晉唐書風承傳的樞紐

論及晉人之書,“二王”既是標桿,也是幾乎不可逾越的頂點。因此,“二王”代表著晉人書法的最高成就。得益于眾多前輩書家所積累下來的新書體的基礎,羲獻父子審時度勢,把握住時代的主旋律,在前人基礎上去質增華,對傳統草書進行了一次大改革,確立了今體草書的風格,用筆簡練明快,結體欹側多姿,體勢開合有度,呈現出優雅、恬淡、秀美的中和思想,與“愛妍而薄質”的社會風尚相吻合,把妍媚多姿的新書風推向一個新高度,深刻地影響了此后中國書法藝術的發展方向,使之成為千余年來書家的不二典范。時至今日,學書者對“二王”書風依舊頂禮膜拜,推崇備至。

“二王”書風在唐代盛行,有著得天獨厚的政治文化環境。

首先,作為王羲之七世孫的智永,是晉唐書家的一個橋梁。智永初從蕭子云學書法,后以先祖王羲之為宗,潛心研習三十年,妙傳家法,精力過人,隋唐間工書者鮮不臨學。如智永代表作《真草〈千字文〉》皆取“二王”法,繼承并總結了“二王”正草兩體的結體、草法,從體法上確立了它的范本意義,對初唐書風影響很大。在唐代,除了帝王或達官貴人,一般人能一睹“二王”摹本已是十分不易,毋庸說真跡了。相較之下,智永曾書《真草〈千字文〉》八百本,其墨跡在隋唐皆較易獲得,故得力于智永而名世的書家,代不乏人。

其次,李世民獨尊王羲之,以帝王之力奠定了王羲之的書圣地位,正所謂“上有所好,下必甚焉”,研習王書自然成為唐人時尚。李世民也是一位杰出的書家,他不僅崇王,而且身體力行地學王。在書法理論上,李世民寫了《論書》《筆法》《指間》《筆意》等理論文章,強調用筆的技法、力度及“意在筆先”的理念,體現了對王羲之書論的繼承與發展。此外,李世民為推動“二王”書法在唐代的傳播,還做了一件非常重要的事情:他下令大力購求“二王”書跡,并對其進行整理、摹拓和傳播。在帝王影響下,人們競相獻書,由于真假難辨,優劣并存,李世民遂命魏徵、虞世南、禇遂良定其真偽,后得右軍書跡真、行凡二百九十紙,裝為七十卷,草書二十紙,裝為八十卷,聽政之暇,時時閱之。李世民對王書的喜愛還影響了后世帝王。至武則天朝,她向王羲之后代王方慶索要王羲之真跡,哪知經過李世民的大力搜購之后,此時已幾無王氏真跡存世。

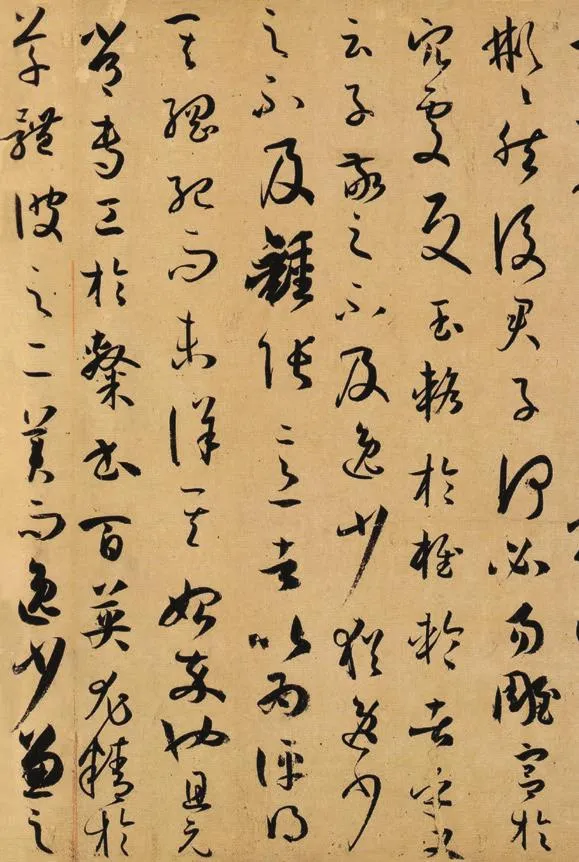

懷素 自敘帖(局部) 臺北故宮博物院藏

更為重要的是,李世民親自為王羲之寫了一篇《傳論》,直言:“盡善盡美,其惟王逸少乎!”[3]122貞觀年間,李世民又命修撰《晉書》,并為《宣帝紀》《武帝紀》《陸機傳》《王羲之傳》各寫一篇《傳論》。可見,唐人對晉人書風的繼承與延續,離不開以李世民為代表的帝王對晉人尤其是王羲之的大力推崇。帝王憑借自身至高無上的權力及影響力,大大推動了書法藝術的發展。加之唐王朝建立后,國家繁榮昌盛,社會呈現一派欣欣向榮的景象。至盛唐,狂草橫空出世,仍不失晉人風韻。這一切離不開唐代“崇王尚法”的客觀背景。

三、求同存異:晉唐草書繁榮的路線

在草書史上,晉唐草書是兩座高峰。漢末到魏晉是今草形成與發展的重要時期,而盛唐到中唐則是狂草發展的巔峰時期。晉唐草書一脈相承,但由于歷史背景的不同,受時代發展的影響,兩者在整體風格上可謂是同中有異、異中有同。

孫過庭 書譜(局部) 臺北故宮博物院藏

魏晉是歷史上最富有藝術精神的一個時期,人們在精神上得到空前的解放,崇尚玄學,借談玄論道以逃避現實的苦難,注重個性主義的表達。在書法藝術上,最富于情感表達的行草書可謂是最適合晉人抒寫心性的書體。這一時期,人們崇尚“三玄”(《老子》《莊子》《周易》),清談析理,注重對事物本源的思考。書法創作轉化為一種生命現象,強調主體的精神,通過寄情于書實現自身的審美理想。早在三國時期,鐘繇即說過:“筆跡者界也,流美者人也。”宗白華先生進一步解釋道:“從這一畫之筆跡,流出萬象之美,也就是人心內之美。沒有人,就感不到這美;沒有人,也畫不出、表不出這美。”[4]在這一理念下,行草書不再局限于原有的分書結體,而向“今草”改變。作為這一“新體”的代表書家,王羲之從筆法及結構上對原有的章草進行改造,樹立了新的審美風尚,融入絞轉的筆法,結體變扁為長,形成一種新的草書體系,并使之成為中國書法最具表現力的一種書體。

在崇尚自由的風氣下,晉人作書強調“意在筆先”,書寫時隨性而發,使之真正成為一門表達書家思想、情感、精神和品格的藝術。王羲之的叔父王廙甚至喊出“畫乃吾自畫,書乃吾自書”的時代最強音,強調書法的獨創精神,注重個性的表達。而“韻”作為當時人物品藻的最高審美標準,尚“韻”思想滲透到藝術領域的各方面,書法亦不例外。劉熙載評王羲之書:“力屈萬夫,韻高千古。”[3]694強調韻度與力度的統一,將感性的“情”與理性的“法”融合,達到中和之美的高度。孫過庭《書譜》概括得最好:“思慮通審,志氣和平,不激不厲,而風規自遠。”[3]694

唐代草書的發展可分為兩個方向:初唐以孫過庭小草為代表,盛唐到中唐則以旭素狂草為標志。唐人草書在晉人草書的基礎上進一步發展,將草書推向另一個高峰。孫過庭的《書譜》是唐人小草的典范之作,無論用筆還是結體都有明顯的“二王”痕跡,下筆較為理性,以內擫為主,點畫起承轉折交代清楚,含蓄內斂,平和典雅,體現出孫氏對右軍草法的繼承。該書作至后半段則明顯放開,外拓用筆增多,為盛唐大草的到來奠定了很好的基礎。

如果說初唐的草書仍未跳出晉人藩籬,那么盛唐狂草則真正代表著唐人草書的高度。步入盛唐,由于先前經歷了貞觀之治、開元盛世,此時國力強大,經濟繁榮,帶動了文化藝術的全面發展。在思想方面,儒、道、佛三教并立,文化藝術的發展得到了一個相對寬松的思想環境。書家多追求個性,注重表達時代精神。狂草用筆以外拓為主,體勢開張,筆勢連貫。以旭素為代表的書家,其草書體勢十分開闊,筆畫連綿,常一筆數字,恣肆放縱,氣勢恢宏,寫出了盛唐的盛大氣象。張旭早年追隨傳承“二王”書法的舅父陸彥遠習書,觀其楷書《郎官石柱記》,可知張旭學書淵源有自。張旭性情豪放,又喜喝酒,揮毫落紙,往往滿如云煙,變動如鬼神,不可端倪。而作為僧人的懷素,其作大草亦甚狂放,墨色豐富,點畫蒼勁,連綿縈繞,變化無端,豐富了草書的表現手法。“顛張醉素”的狂草,在中國書法史上獨樹一幟,奏響“盛唐之音”,體現出鮮明的時代特征。

與典雅妍美的晉人草書相比,唐人狂草氣勢恢宏,點畫起伏跌宕,節奏感十足,字體大小、輕重、疏密、收放等變化很大,加之墨色濃淡、干濕等手法的應用,千姿百態,筆力十足,激情豪邁,酣暢淋漓,與盛唐氣象相吻合。唐人狂草,以氣勢勝,節奏強烈,剛勁雄渾,形式感很強;通過制造各種對比關系,虛實相生,然而又能在對立中尋求和諧統一,動靜結合。故唐人狂草于狂放中不乏靈秀,于厚重中不乏輕盈,點畫間依舊流露出晉人草書氣韻生動之態,神采飛揚。事實上,對比變化正是草書的精髓所在。“一畫之間,變起伏于鋒杪;一點之內,殊衄挫于毫芒”,這些特征即使用于形容唐人草書亦無不適合。

可見,晉唐草書在審美追求及創作形式上各具特色,既一脈相承,又求同存異。筆法口傳手授的方式,雖具神秘性,卻為唐人尚法、尊法及晉唐一體化結構提供了有力的理論支撐。李世民獨尊王羲之,以帝王之尊身體力行倡導學王,在晉唐書風的承傳與發展上起到前所未有的推動作用。晉唐草書皆主張“法”與“意”的結合,晉人追求平和自然、含蓄典雅之美,以力與韻的和諧統一為主要特征,表現出飄逸俊美、典雅超群的魏晉風度,寓情性于法度中,既不鋒芒畢露,又非媚俗無力,如芙蓉出水,如清風出岫,蕭散簡遠,遒媚雅逸。唐人則在晉人書風的基礎上,更加注重筆墨的氣勢與情感的投入,強化對比關系,追求豪放飛動的陽剛之美。其狂草書風雄強勁健,情理統一,無所拘束,呈現出與盛唐氣象相吻合的恢宏壯美之姿。晉唐草書,雙峰并立,成為中國草書史上的主流形式,經久不衰,對人們學習草書有著普遍而持久的規范意義。