重復與修正:卡通沙龍動畫與“新愛爾蘭性”建構

符亦文

愛爾蘭雖為地域小國,卻一直都是文藝創作大國。曲折的歷史、特殊的地理位置、繁雜的宗教紛爭等諸多因素都讓這一方處于大西洋一隅的島國向來不缺乏故事敘說的題材,這些故事從典籍的繪制到游吟詩人的傳唱,再經文壇巨擘的筆端演繹至影視媒介的視聽呈現……它們非但沒有在“被講述”的過程中斷流或消逝,反而在不斷地重復與改寫中煥發出新的活力,凸顯出鮮明靈動的“新愛爾蘭”特質。

同愛爾蘭復雜動蕩的歷史緊密呼應的是不同時代的愛爾蘭人對“愛爾蘭性”的執著探尋。此種確立自我身份的努力在19世紀末20世紀初,當全球民族獨立運動風起云涌時表現得尤為明顯,當時不同的社會階層、宗教派別和政治黨派都曾從自身訴求出發給“愛爾蘭性”貼上林林總總的標簽。然而,透過駁雜的外表不難發現,由于它們共享的時代背景,彼時的“愛爾蘭性”實則都聚焦于一點,即如何擺脫殖民陰影、彰顯“愛爾蘭”的獨立存在。如果說彼時的“愛爾蘭性”注重自身的差異敘事,那么此種自我身份的探尋在全球化的當下,當和平與發展成為時代主題時,則呈現出了雖與往昔相連,卻又不同于以往的新型特征。它依然珍視凸顯其自我身份的差異性特質,但與此同時,也更為重視自身與外界的連接,并在交流互動中不斷反思和改進自身。相比先前的“愛爾蘭性”,它更具平和的姿態和開放的視野。由此,我們將它稱作“新愛爾蘭性”。

“新愛爾蘭性”和20世紀末以來出現的“愛爾蘭第二次文藝復興”緊密相連。此次“復興”不僅遙相呼應了20世紀初、涌現了葉芝、喬伊斯和蕭伯納等文學巨匠的愛爾蘭文藝復興,更是以“青出于藍而勝于藍”之勢在詩歌、小說、戲劇等諸多領域呈現出一派百花齊放的景象。有學者曾以文學創作為例對此次文藝復興做過如下描述:“更難能可貴的是,這股文學創作熱潮的質量還非常之高,經常問鼎布克獎(Man Booker Prize)、科斯塔獎(Costa Book Awards)、金史密斯獎(Goldsmith Prize,又譯金匠獎)等重要文學獎。詩人希尼(Seamus Heaney)還獲得了1995年的諾貝爾文學獎,成為繼葉芝、蕭伯納和貝克特之后第四位折桂的愛爾蘭作家。”

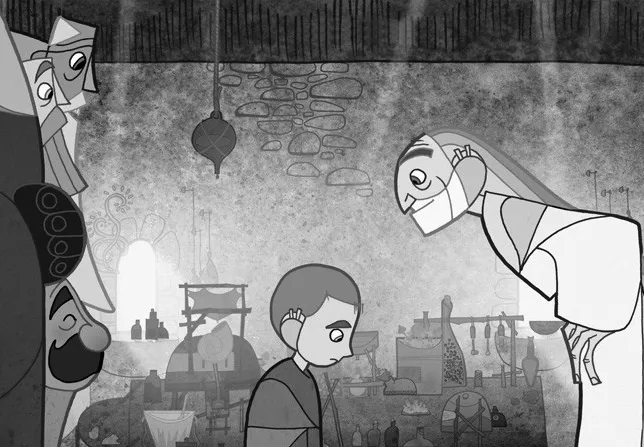

第二次文藝復興的風起云涌在愛爾蘭其他文藝創作領域觸發了同頻共振,以電影為例,相繼出現了愛爾蘭第二次電影浪潮和第三次電影浪潮,而卡通沙龍工作室便是在這一期間涌現的眾多“弄潮兒”之一。這家21世紀初還名不見經傳的愛爾蘭動畫創作“小作坊”于2009年攜《凱爾經的秘密》橫空出世,提名當年的奧斯卡獎。它那神似宮崎駿動畫的唯美手繪,以及極具凱爾特文化辨識度的風格讓其迅速在世界動畫界占據了一席之地。隨后推出的《海洋之歌》(2014)、《養家之人》(2017)、《狼行者》(2020)等作品均沿襲了卡通沙龍精墾愛爾蘭民族文化這一傳統,并且都取得了不俗的成績。尤其是湯姆·摩爾(Tom Moore)執導的“愛爾蘭三部曲”(以下簡稱“三部曲”)更以動畫為媒,清晰展示了主創人員意欲建構某種“愛爾蘭性”的“野心”。

圖1.電影《凱爾經的秘密》劇照

愛爾蘭坎坷的歷史、愛爾蘭文化在不同時代與異質文化之間的交流與碰撞,總讓愛爾蘭人在試圖確立自我民族身份與建構何種自我身份之間反思徘徊。對“愛爾蘭性”的追尋貫穿了整個愛爾蘭史,形成了一道獨特的愛爾蘭文化景觀,這種追尋似乎也成為當下身處全球化浪潮、嘗試用動畫凸顯愛爾蘭文化特性的卡通沙龍動畫人必須跋涉的迷霧森林。

一、重復:溯源與尋根書寫

關于愛爾蘭民族性的言說,始終在激進的政治民族主義與溫和的文化民族主義之間撕扯。卡通沙龍的動畫創作顯然屬于后者,它的作品注重對愛爾蘭身份的溯源,通過對凱爾特傳說、民間故事及凱爾特語的聚焦,建構出一個想象的愛爾蘭。

“三部曲”通過聚焦《凱爾經》、精靈和狼這三個文化圖騰,從傳統文化、神話文化和歷史文化三個維度溯源,對愛爾蘭文化的民族性進行了尋根式書寫。

作為“三部曲”的開篇之作,《凱爾經的秘密》在對傳統文化該以何種方式進行有效傳承表達焦慮的同時,也充分流露出了對《凱爾經》中愛爾蘭經典傳統文化置換物本身的自信。被譽為愛爾蘭國寶的《凱爾經》作為中世紀泥金繪本的典型代表,于公元6世紀至7世紀,在愛爾蘭和英格蘭地區得到極大的發展。《凱爾經》是一部厚重的宗教性書籍,可它的意義遠非如此。它還涵蓋了大量歷史人物、歷史故事、宗教信仰和愛爾蘭傳統文化,因而也可在某種程度上被視為中世紀愛爾蘭文化的活化石,極具文化辨識度,帶給愛爾蘭人極大的民族自豪感和認同感。

在動畫《凱爾經的秘密》中,主創人員不但對《凱爾經》從色彩、構圖等方面進行了全力還原,讓觀者無不為之著迷,而且還對片中的傳奇繪經師伊丹以及他的繼任者布蘭登進行了某些刻意的著墨。例如,相比同處一地,卻無時不在因擔憂維京海盜騷擾而只知加固城墻、憂心忡忡的修道院院長,兩位繪經師顯然淡定許多,他們甚至在海盜真正入侵時,還在畫室內專心作畫。與其說這是專注心愛之物帶來的類“心流”體驗,還不如說是《凱爾經》——作為希望和力量象征存在的愛爾蘭文化之根——隱喻了安全感更為恰當。由此,也就不難理解,動畫主創人員對《凱爾經》這一題材的選取非但不是隨意為之,而是有心選擇之舉,即在回望之旅中,依循經典之光,重新確立自己身份的某種渴求。

另一部動畫《海洋之歌》的故事架構在愛爾蘭民族古老的精靈傳說之上,從海豹精靈到仙丘精靈,從海神麥克·利爾到貓頭鷹女巫瑪查,再到偉大的講述者……這些口耳相傳的鄉間傳奇和神幻故事讓神秘久遠的愛爾蘭文化氣息鋪面而來。

影片開頭以吟誦詩歌《被竊的孩子》的方式喚出了愛爾蘭詩人葉芝,在致敬這位偉大詩人的同時,也點出了其意欲言說的主題和詩人早已刻畫過的“凱爾特薄暮”之間的互文,從而自證了《海洋之歌》與“愛爾蘭文藝復興”之間的呼應與勾連。一般認為,葉芝的“凱爾特朦朧詩”是土地、語言與古老的凱爾特神話結合的體現,在20世紀90年代文藝復興時期成了民間傳說與詩歌的主旋律。他在政治上選擇了蓋爾英雄芬尼亞與民族主義思想家奧利里(John OLeary)的道路,在文學上結合了歷史學家奧格雷迪(Stanish O’Grady),在史料運用上的想象性色彩與馬修·阿諾德(Matthew Arnoald)對“凱爾特精神”(Celticism)的認識。他以前拉斐爾派的語言風格,力圖喚起凱爾特人“那古樸而豐沛的想象力”。他把對自然寶地的熱愛與神秘的民間傳說進行詩意的糅合,創造出了一張意象編織的大網:鬼怪、仙女、蓋爾神話人物,幽默故事和鄉間傳說層出不窮,從而張揚一種神秘的美感以及對淳樸思想的熱愛。在講述的高山與大海之間,在神出鬼沒、飄忽不定的精靈、仙女、巫師、魔鬼和天使粉墨登場的愛爾蘭神話中,詩人成功引發了人們對19世紀愛爾蘭生活的遐思,邀人們一同冥思凱爾特人的魔幻世界,一起走入作者極力想象且試圖構建的“前工業時代”的愛爾蘭。

精靈傳說同北歐文學和其他范式的文藝創作之間的關系向來密切,作為神話傳說重要的組成部分,它既體現了特定的文化原型,也形塑著相應的民族文化形象,并在時光的演進中不斷移位、分裂,以更具生命力的形態為民族文化增添新意。

卡通沙龍作為葉芝的追隨者,也試圖通過民謠文學、神話傳說、童話以及民間傳說追溯愛爾蘭的歷史。在《凱爾特的薄暮》一書中,葉芝謳歌了愛爾蘭美麗的自然風光和迷人的精神世界,流淌著詩人對愛爾蘭文化的自豪感。透過卡通沙龍的《海洋之歌》及其呈現的精靈世界,我們也得以窺見動畫人濃濃的愛爾蘭情結。

動畫《狼行者》作為“三部曲”的封鏡之作,依然取材自愛爾蘭的民間傳說,似乎彰顯了主創人員嘗試從歷史維度講述“自身故事”的努力。“狼行者”這一文化圖騰試圖展示的是愛爾蘭歷史中曾被英國政府殖民的經歷。“狼”意指愛爾蘭人民,而“狼行者”則指代愛爾蘭革命者。白天,他們是具有不同身份、在各個崗位上勞作的愛爾蘭人,而一到晚上則變身為“狼行者”,即從事地下黨或游擊隊運動的“愛爾蘭革命者”。

重新追溯這段被殖民的“血淚史”,其實是為了在尋根之旅中完成某種自我指認。眾所周知,與殖民進程相伴隨的往往是“被殖民者”的妖魔化,愛爾蘭人民也難以跳離此魔咒,自他們被殖民后,就日益被看作是野蠻和墮落的族民。這在眾多英國文學中可見一斑,愛爾蘭人常常被固化為暴民和反叛者的形象,他們“目無法紀、殘忍、粗暴、報復心強”。鑒于此,殖民者借用惡名昭彰的《刑懲法》(Penal Code)來鎮壓他們。而在動畫《狼行者》中,愛爾蘭人則被更為具象地表現為“狼”的形象,它們生活在城墻外的森林中,作為威脅“城中人”安全的對立面而存在,是一種人人得而誅之的動物,捕殺它們的圖片張貼在城市的大街小巷。“獵狼”已成為連城內涉世未深的小男孩們都心照不宣的集體無意識。如何跨越這段被有意遮蔽甚或篡改的“歷史”,續上被強行扯斷的原初文化之源,正是動畫創作者們在該片已然開啟并試圖分享給觀者的“尋根之旅”。

文化身份的界定或確立都無法逃離源頭作為“無源之水”或“無根之木”而存在。如果說,日常生活是“變化中的恒久”(哥德語),是常規性不被人注意的灰色地帶,那么神話傳說與歷史故事 ——這些在某種程度上也兼具此種特質的文化母題,卻是一種雖已內化為某一方居民的集體無意識,看似隱形,然則只要一提及就會主動凸顯的高光般不容忽視的存在。它們作為文明之源的重要組成部分,外化為各類符號圖騰,內化成人們下意識遵循與模仿的思維模式和行為圣經。因此,任何一次聚焦文化溯源的尋根之旅,都會在跨越時空的對話中增進文化粘合度,同時,彰顯出某種文化自信、文化認同及文化擔當。正如導演湯姆·摩爾曾在《紐約時報》專訪中說的那樣:“我們是‘重新發現愛爾蘭文化’的一部分,我們對出現在其他國家的銀幕上的愛爾蘭形象,一直有一種奇怪的情結,因此,為了我們的下一代,我們想自己為自己的文化發聲。”

二、修正:改編中的反思書寫

克洛德·列維-斯特勞斯(Claude Levi-Strauss)曾在《野性的思維》(la pensee savage,1962)中提出“修補術”的概念,用以區別現代人和原始人的不同思維。他認為,和工程師一般的現代人相比,原始人是修補匠,他只會使用手邊參差不齊的家什。這些“家什”是“零件”,雖沒專門性能,卻總歸會有用處。亦即,神話思想是由這些殘余碎片拼湊起來的結構。“修補匠的詩意創造,并不在于他完成了某項事業,而在于他永遠完不成設計,在于他總把自身和與自身有關的東西置于設計之中,就是說,置于互文之中。”

斯特勞斯此番言論用來形容湯姆·摩爾似乎也合適不過,因為他的出色之處在于雖已讓觀眾經由“三部曲”意識到了愛爾蘭神話傳說和歷史故事的魅力,卻并沒有將它們捧上神壇、束之高閣,拘囿于自洽的話語體系中進行自圓其說的封閉敘事。相反,動畫巧妙地將玄幻的神話傳說和久遠的歷史故事相結合,隱喻現代生活。在遠古與當下、人類與神靈、自然世界與世俗社會之間鋪設橋梁,它通過相互映照的雙線敘事,在改編和修正“經典”中呈現出某種互文和反思。

首先,這種“修正”策略體現在對神話的改編上。《海洋之歌》從人性和神性的雙線敘事入手,經由神性的失落和人心的迷失探討了迷茫的神靈和無根的現代人如何找回自我,守護“內心”的問題。

片中的神靈雖然法力強大,卻已然走下神壇,與被解構前、大多作為人類崇拜和仰賴對象而存在的神靈不同,他們雖仍擁有神的頭銜,卻不再具有自足無限的神通。相反,神靈們似乎總與某種“創傷”緊密相連,有著如影隨形的煩惱,帶有強烈的“反英雄”色彩。這一點,在對《海洋之歌》中的貓頭鷹女巫和她的兒子——海神麥克·利爾進行刻畫時表現得尤為明顯。海神竟傷心到無法自恃,奔涌的淚水幾乎將自己淹沒。他的母親也因無法撫慰和目睹兒子的悲傷,只能動用神力將負面情緒從他身上抽走,直至他最終石化成山,立于海上。她也因“不動(懂)感情”而部分石化……該片給我們呈現的是等待“被救贖”的神靈群像,他們外形高大,內心空洞,具有強烈的“反英雄”色彩。

與麻木的神靈形成相互映照的是現實生活中因失去妻子而陷入無邊悲痛的父親、因失去母親而遷怒于妹妹、性格略顯乖張的哥哥、因失去家人關愛而不會說話的“失語”的妹妹雪兒……他們都因愛的缺失而成為無法感知周遭的“石化人”。

影片通過對凱爾特神話元素的重新編排和整合,開展了一段關于愛、救贖和回歸的動人故事,并經由神話傳說和現代社會、神靈和現代人之間的互文,描述了當代社會普遍存在的焦慮不安及回歸自然的文化鄉愁。究竟是在愛的失去中沉淪還是在愛的呼喚中回歸,是人和神都需經歷的“救贖”之旅。

其次,這種“修正”策略還體現在對原有歷史敘述的改寫上。《狼行者》從歷史視角入手,通過“獵狼者”與“狼行者”之間的矛盾,探討了被殖民群體如何改寫被殖民者“言說”與“界定”的身份迷局。

《狼行者》中,小女孩莫莉和她的父親一開始都是“獵狼”理念的忠實擁躉者。作為護國公管轄的城中民,他們嚴守頒布的每一條法令,將“獵狼”引為唯一的政治正確,將四方圍城作為唯一安全的棲身之所,而將城外的、陌生的森林看作危機四伏之地,篤信“獵狼”并非為了血祭,而是為了守護“城內”一方平安。然而,這種根深蒂固的理念卻隨著莫利的森林探險而改變,尤其當她因被狼咬而意外變成“狼行者”后更加深刻地體會到了“獵狼”敘事中隱含的殘暴與荒謬。

《狼行者》不僅反映了人類的生存矛盾和價值觀危機,體現了導演對現實社會的關注,更從另一個側面對“圍墻內”人們的生存矛盾、虛幻理想以及行動的盲目性作了深刻的反思。通過解構先前對立的“人狼”關系,對原先被灌輸的“征服”與“被征服”等理念進行了證偽,分析了其中隱含的殖民話語與政治霸權,也因此讓隨后以“人狼合體”形象出現的“狼行者”重新編碼愛爾蘭的“被殖民敘事”、重構愛爾蘭的文化身份以及重塑“愛爾蘭性”的嘗試成為可能。

最后,卡通動畫的“修正”策略還體現在如何對待傳統文化的繼承與傳播上。動畫《凱爾經的秘密》就古典典籍《凱爾經》該如何更好地加以傳承展開了深入的思考。

同樣作為繪經師,修道院院長艾伯特·塞拉奇和伊丹對如何保護以《凱爾經》為代表的愛爾蘭傳統文化體現出截然不同的態度。前者認為必須以隔絕之姿,筑起一道抵御外敵入侵的高墻,才能保護傳統文化不被侵蝕。后者卻認為與其“筑墻”,不如“筑文”,因為保護文化最好的方式不是隔絕,而是傳播,動態延展的“傳播網”遠比不斷壘高的“隔離墻”更具影響力和生命力。如此,片尾看似文化犬儒的棄城逃遁之舉,實則卻是跳離了“謀小利”的當下而注入了“圖長遠”的積極考量。也許唯有如此,才能有效減少或避免暴力的文化碰撞和摧毀式的文化交流……在如何讓愛爾蘭經典文化得以存續和傳播的問題上,在“固守”還是“出走”的困局中,《凱爾經的秘密》真正反思和探討的是如何調整文化保護的“筑墻”方式。

湯姆·摩爾懷古卻不尚古的態度,體現為他創作時對一成不變的神話認同的消解:劇情與神話傳說或歷史敘事盡管有著明顯的互文,但故事卻往往朝著與其相反的方向發展,揭示了“往昔”敘事與當代語境間的沖突或斷裂。無視具體歷史語境而代代相傳的民族主義敘事就此終止,曾被形塑為亙古不變的神話和記憶也因此顯露出自己的局限性。

神話傳說與現實生活的互文,是動畫世界的魔力,也是民族文化的想象性存續方式。它猶如邀請觀眾坐上時空穿梭機,在欣賞、領悟和想象性地擁有自然世界和現實世界的同時,全情投入,成為視覺影像的主宰。“三部曲”通過聚焦《凱爾經》、“神靈/精靈”和“狼”這三個極具愛爾蘭文化特色的符號圖騰,通過三位少年主人公的視角,以類似成長母題的敘事,從國家——家庭——個人三個維度探討了如何實現傳統文化的保護和傳承,如何實現親情關系健康良性的代際傳承,如何讓弱勢一方在威權的影響下實現個人身份的指認、建構與發展。在一系列改寫策略中,凝固的意象開始游離,共享的價值被重審,由此,來自現代生活的各種經驗開始滲入愛爾蘭認同的過程,而復古主義的“愛爾蘭性”也勢必經歷消融與重構。

圖2.電影《狼行者》劇照

三、重構:開放與動態書寫

“飛散”(diaspora)按其希臘詞源,原指“種子或花粉‘散播開來’,植物得以繁衍;自《舊約》以來,這個詞長期與猶太民族散布世界各地的經歷聯系在一起……在當代的文學創作和文化實踐中,飛散成為一種新概念、新視角,含有文化跨民族性、文化翻譯、文化旅行、文化混合等涵義,也頗有德魯茲(G.Deleuze)所說的游牧式思想(nomadic thinking)的現代哲學意味……”因此,從“飛散”視角觀之,民族、身份、文化等都不是孤立存在的,其語義存在于跨民族關聯的動態互動之中。此番闡述不僅適合解說全球化潮流席卷的當下,而且也適用于解讀湯姆·摩爾在“三部曲”中試圖建構的動態、開放的“新愛爾蘭性”。

縱觀湯姆·摩爾的“三部曲”就可發現,片中充斥著或明或顯的“圍墻”意象。它是《凱爾經的秘密》中修道院院長帶領當地信眾構筑的、用來保護傳統文化和抵御維京海盜入侵的“防盜墻”。它是《狼行者》中為了護衛城中居民免受城外野狼和其他野獸騷擾的“防火墻”。它還是《海洋之歌》中因痛失愛妻而傷心欲絕的丈夫用來麻醉自己而自設的隱形“心墻”……戲謔的是,隨著劇情的發展,這些最初被期望提供安全感而壘砌的“圍墻”不是淪為強敵面前不堪一擊的“紙老虎”,就是變成作繭自縛的“牢房”。創作者在認真地戲說“圍墻”頗值得玩味的“堅固性”時,似乎也無情地解構了“圍墻”那被賦予的夸大的保護功能。由此,我們也就不難理解片中的主人公們為何都在“走出”圍城后,反而能擺脫困局,獲得生機。比如,布萊登恰是在城外那片之前從不敢涉險前往的“恐怖”森林中找到了繪制《凱爾經》所需的、制作顏料用的漿果;小女孩莫莉尾隨父親離開戒備森嚴的城市后,在被傳“殺氣騰騰”的森林中邂逅了治愈傷口的“狼行者”;而憂思成疾的父親和海神、“失語”的雪兒等也在卸下自筑的“心墻”后宛如重生。湯姆·摩爾通過復現封閉的“圍墻”意象言說了走出圍城重構自我的主題。

“三部曲”在題材選取或主題演繹上均呈現出開放達觀的視野。《凱爾經的秘密》對《凱爾經》這一著名基督教繪本的選取天然具有“泛受眾”的特質。此外,該片在城墻被海盜攻破、修道院亦慘遭燒毀后并沒有陷入“如何重建家園”的類型化敘事,而是獨辟蹊徑,向我們展示了老少兩代繪經師如何身負經書、遠涉重洋,在異國他鄉讓更多人借助《凱爾經》重建心靈家園的故事。而另一部動畫《海洋之歌》的背景選取也頗費心思:一座立于懸崖之上的海邊小屋。除卻片中演繹的那段關于人類和精靈之間易得也易失的“懸崖之上的愛情”,導演更想表達的意思也許是:這座處于海陸交界處、立于懸崖之上的小屋不該成為囚禁悲傷的牢籠。相反,它應成為指引“石化”的現代人和神靈們重新起航的燈塔。而《狼行者》開放式的結局則讓人頗覺新鮮。故事的結尾并非是“狼行者”的首領莫爾·麥克蒂爾成功從護國公的鐵籠掙脫后,返回森林繼續和之前一樣的生活,而是她帶領族群收拾行囊,奔赴遠方。這種四海皆可為家、類似“公路片”的開放性敘事反而讓觀眾對故事的發展有了更多期待,也因此平添些許回味。

湯姆·摩爾還以“飛散”視角在“三部曲”中塑造了諸多具有“混合身份”的角色。無論是可在人狼之間變換自如的“狼行者”,還是能借由海豹皮便可在凡間和精靈世界自由游走的“海豹精靈”,抑或是以“文明傳承者”和“文化傳播者”的雙重身份出現的“繪經師”……他們都以各自的跨界思維反對著固化身份和僵化思維。“動態混合”的身份,讓他們不僅成為穿梭于不同文化間的“旅行者”和“游牧者”,而且還擔任著異質文化間“翻譯者”的身份。“為了展現‘文化的可譯性’,飛散者既要堅持自己家園文化的差異,又要將這些差異用另一種文化語言再創造,形成跨民族的特征。”

可見,湯姆·摩爾這位新時期的愛爾蘭“吟游詩人”以本族文化為起點,以手繪動畫為媒介,訴說著突破本土藩籬,同異質文化交流,突破“小家”“小情”的桎梏,探尋拓寬視域的“大國”與“大愛”,以世界主義的多棱鏡反觀愛爾蘭民族主義,以期實現動態重構“新愛爾蘭性”的愿望。

自20世紀80年代以來,全球化潮流加劇,“去政治化”漸成顯學,“愛爾蘭性”的界定也由此變得較之前更為寬泛和自由,尤其是伴隨著愛爾蘭經濟的騰飛,“凱爾特虎”已不再滿足于自身、重復舔舐舊傷,而轉而尋求更加個性化、多樣化的創新表述。因此,無論是從時間維度重寫神話歷史,還是從空間維度記錄“飛散者”們在異質文化空間旅行的軌跡,都是“愛爾蘭”身處全球化這一新的語境時用來重新界定自身的文化表達。

圖3.電影《海洋之歌》劇照

這種界定自身的需要還有來自于飛散在世界各地的愛爾蘭裔的助推。眾所周知,愛爾蘭遍布全球的、龐大的飛散人口在“新愛爾蘭性”建構過程中的作用不容小覷。英語作為通用語的便利以及愛爾蘭裔強烈的文化表達欲都讓愛爾蘭文化在全球的“飛散”之旅中不再帶有先前“出埃及”式的悲壯。相反,現在這一過程被注入了勃勃生機和盎然詩意,他們在新環境中繁衍出新的文化,在世界中發現“家園”,并在帶著更豐富的語言返回“家園”時,于家園中發現世界。

刻有個人成長印記的“飛散”經歷讓湯姆·摩爾在跨文化交流時能以“飛散者”的混合身份超越單一身份和單一視角,通過適度的“差異敘事”展開有效的互動與交流。

處于全球化語境中的“飛散者”湯姆·摩爾將“新愛爾蘭性”界定為兼具“全球性和地方性”“傳統性與現代性”的混合體,并嘗試用《凱爾經的秘密》《海洋之歌》《養家之人》和《狼行者》等一系列精美絕倫的手繪動畫反映愛爾蘭文化,并同時勾勒出了一部日益多元化、國際化的愛爾蘭流散文化史。民族性只有在跨民族時才能得以實現,只有在不斷地對本民族的文化進行編碼和再創造,才能讓原有生命得以延續。顯然,湯姆·摩爾用自己的經歷和作品對此進行了生動的詮釋。

結語

被譽為“歐洲吉卜力”愛爾蘭卡通沙龍工作室近年來因一系列匠心獨運、美輪美奐的手繪動畫在國際舞臺聲名鵲起。對愛爾蘭民族文化的熟稔與熱愛,對本土神話傳說的現代性解讀是卡通動畫成功的秘訣。它著眼當下、改寫經典的叛逆色彩,放眼海外、接續異質文化的大膽美學風格所呈現的鮮明的“新愛爾蘭性”,不但和昔日“愛爾蘭第一次文藝復興”的藝壇巨擘完成了隔空喊話,還成功言說了當下經濟騰飛后的愛爾蘭在全球語境中試圖建構的國家形象。

卡通沙龍在藝術和商業維度的成功經驗,對當下同樣希冀在跨文化傳播中經由動畫“講好中國故事”的中國動畫人具有積極的借鑒意義。

同為文明古國的中國和愛爾蘭其實有著很多類似之處,如兩國都有著豐富的敘事資源和獨特的動畫表現方式。眾所周知,中國動畫曾經憑借豐富的神話資源和水墨動畫、剪紙、皮影等極具中國特色的創作方式以“中國學派”之名在動畫史上抹出了濃墨重彩的一筆。隨后經歷了較長一段時間的沉寂,可最近又以《西游記之大圣歸來》《小門神》《大魚海棠》《白蛇:緣起》《哪吒之魔童降世》(下稱“哪吒”)和《姜子牙》等為代表的優質動畫的問世而被人稱為“國漫之光”。

我們在欣喜之余,還是應該清醒地意識到這次“國漫熱”和之前的“中國學派熱”之間的差別,相比后者當時國內國外都被追捧的“里外兩頭熱”,前者在國內外冰火兩重天的境遇只能算是“剃頭擔子一頭熱”。即便是在澳大利亞上映后一路飄紅的《哪吒》,一到北美票房立馬爆冷且口碑不佳。問題在哪呢?

除卻翻譯和其他外部或后續的因素,僅聚焦于敘事,就可發現同為神話傳說的重寫或改編,兩者稍有不同。《哪吒》等對神話進行改編的中國動畫雖然也進行了現代性的改寫,反映了現代社會中人類可能面對的問題,如個人成長、親子關系、或個人責任等。可是,影片整個環境的設定是自足而封閉的,現實社會即便出現也是以懸置時空的方式呈現(如《大魚海棠》)。因此,觀者的親近感會相對疏離。再者,如若觀者對神話系統內的人物及他們之間的關系不熟悉的話,就很可能會產生觀影困難或降低觀影興趣。

細看卡通沙龍的動畫便可發現,它擅長在虛實兩個空間展開敘事,而矛盾也往往僅在這兩個空間中產生。因此,觀者即便對虛擬世界的人物不太熟悉,也可根據比照現實世界中的對應角色,進行關聯猜測。觀影過程類似在“陌生感”和“熟悉感”之間來回穿梭,難度不高,趣味不低。本文前面分析過的“愛爾蘭三部曲”都大抵如此。

卡通沙龍在動畫界的橫空出世倒也并非空穴來風。愛爾蘭,這個位于大西洋一隅的小島從來都是傳奇般的存在。回望當年,整個歐洲大陸被羅馬征服,唯有愛爾蘭遺世獨立,成了凱爾特文化的博物館。雖然羅馬人從未占領愛爾蘭,數百年間,歐洲的其他入侵者和移民卻登上了愛爾蘭的海岸:從不列顛來了基督徒,從斯堪的納維亞來了海盜,從英格蘭和威爾士來了說法語的盎格魯—諾曼人……這座被譽為圣人和學者之島的“彈丸之地”也涌現出了許多戰場英雄、文壇巨匠、藝術巨擘……可以預想,卡通沙龍工作室在這種“偉大的傳統”的感召和影響下,會給我們帶來更多驚喜。

【注釋】

1Kiberd, Declan.Inventing Ireland: The Literature of Modern Nation

[M].Cambridge: Harvard University Press,1995:2.2陳麗.現代與經典的對話:當代愛爾蘭文學管窺[J].外國語言與文化,2019(1):11.

3馬修·阿諾德1867年在牛津大學做了一系列關于凱爾特文學運動的講座,這些講座后來收錄進《論凱爾特文學研究》(On the Study of Celtic Literature

)一書中。他概括了凱爾特性中的一些最基本特征“多情是它的基礎,對美感、魔力以及靈性的熱愛是他的卓絕之處,軟弱與固執是它的缺陷。”見Arnoald, Mathew.On the Study of Celtic Literature

[M].London: Smith,Elder and Company,1867:115.4[英]威廉·巴特勒·葉芝.凱爾特的薄暮[M].田偉華譯.長沙:湖南人民出版社,2011:10.

5王路晨.愛爾蘭性的追尋—20世紀愛爾蘭文化觀的嬗變與論爭[J].福建師范大學學報(哲學社會科學版),2015(4):94.

6同1,3.

7趙一凡,張中載,李德恩主編.西方文論關鍵詞[M].北京:外語教學與研究出版社,2006:215.

8同7,113.

9同7,121.