元雜劇《薛仁貴衣錦還鄉(xiāng)》元刊本與明刊本之比較

王淑蘋

(福州外語外貿(mào)學院 藝術與設計學院,福建 福州 350202)

元雜劇從誕生之初,到明代經(jīng)過舞臺劇本的不斷演繹和文人的潤色加工,其面貌已經(jīng)發(fā)生了巨大變化,從最初一個版本衍生出多個版本。《薛仁貴衣錦還鄉(xiāng)》一劇流傳下來有兩個版本,一個版本是出自《元刊雜劇三十種》(簡稱元刊本)[1],另一個是出自明代臧懋循編訂的《元曲選》(簡稱明刊本)[2],這兩個版本故事基本一致,但是在情節(jié)安排、腳色體制、賓白曲詞、曲牌應用和人物形象塑造上卻有若干差異,下面就對這幾個方面加以說明。

一、情節(jié)安排

《薛仁貴》一劇講述了這樣一個故事:唐太宗年間高麗國舉兵犯境,薛仁貴起身農(nóng)戶,應募投軍。在戰(zhàn)爭中用三箭射死了高麗將領,定了天山。朝廷待要論功行賞,卻有一將領張世貴前來奪功,朝廷命二人轅門比射,真相大白。薛仁貴被加官進爵并賜婚,返回鄉(xiāng)里,薛家一門盡得朝廷封賞,闔家歡樂。在主要劇情,如薛仁貴三箭定天山、張世貴爭功、轅門比射、薛仁貴還鄉(xiāng)、朝廷封賞上,兩個版本差異不大。但是在一些角色和情節(jié)安排上頗有出入:

(一)皇帝一角從有到無

元刊本中有唐太宗一角,腳色為駕,在第一折中從頭至尾都在場,是整個爭功戲的最高裁斷者,唐太宗命宰相杜如晦來定奪功勞。而在明刊本中,皇帝一角沒有了,代之以徐茂功一角來裁斷,而杜如晦也只作為一個現(xiàn)場證人走個過場。根據(jù)史實記載,從元入明之后,駕頭戲(即皇帝戲)就被限制甚至禁止了,明朝一開國就加強了文化控制,《明律·禮律》載:“凡樂人搬做雜劇戲文,不許裝扮歷代帝王后妃、忠臣烈士、先圣先賢神像。違者杖一百。官民之家,容與裝扮者與同罪。其神仙道扮,及義夫節(jié)婦,孝子順孫,勸人為善,不在禁限。”[3]在其它元雜劇版本對比中,也可發(fā)現(xiàn)類似現(xiàn)象,如在曲詞出現(xiàn)的“皇帝”“圣旨”等字都以兩個圓圈代之,強化了“為尊者諱”的儒家正統(tǒng)倫理思想。

(二)增加柳氏媳婦一角

元刊本中薛仁貴去投軍時還未曾娶妻,到了明刊本,薛大伯已有“嫡親的四口兒家屬……媳婦兒柳氏”,柳氏扮演了一位盡心服侍公婆、等候丈夫歸來的傳統(tǒng)節(jié)婦角色,即使丈夫衣錦還鄉(xiāng)還帶來了一位王侯之女也不卑不亢,從容接納。柳氏一角的用處在改本中有兩個作用:一是鼓勵和宣揚了封建綱常倫理思想;二是作為大團圓結局的一個組成部分,增添薛仁貴為國立功的榮耀。明初有一部南戲作品倍受統(tǒng)治者親睞,即高明的《琵琶記》。《琵琶記》最成功的地方就在于塑造了一個在農(nóng)村任勞任怨的善良的孝婦形象。柳氏一角或許就借鑒了趙五娘這個角色。至于柳氏是從民間演戲衍生出來的,還是出于臧懋循作為一個統(tǒng)治階層的文人士大夫?qū)”镜拇鄹模坏枚C骺窘o薛仁貴設置了兩個老婆,在古代重視秩序的社會中,劇本就需要解決一個位次尊卑的問題。在古代一夫一妻多妾的婚姻制度中,妾的地位遠遠不及正妻,而顯然一個大官之女不可能為妾,則柳氏極有可能在實際生活中掉到妾的地位上,這便使守貞盡孝沒有了意義,故而明刊本直接回避掉這個矛盾,薛大伯說兩個媳婦不分妻妾,地位相當,一心渲染出一個魚和熊掌兼得的太平盛世。

(三)由駙馬爺?shù)杰妿熍?/h3>

元刊本中薛仁貴被封官進爵后,唐太宗賜婚,將公主嫁給了他,薛仁貴成了駙馬爺,在回鄉(xiāng)后,薛大伯對著公主這尊“菩薩”,只覺得自己窮身份實在消受不起,盡顯滑稽之態(tài)。而在明刊本中,薛仁貴則是做了軍師徐茂功的乘龍快婿,顯然遠不及駙馬爺這個官位高。這個改動有兩方面原因。一是公主屬于皇室,明律禁止伶人扮演。二是薛仁貴本是個草莽小民,如今因戰(zhàn)功赫赫一步登天,成了皇帝的女婿,階層跨越太大,與明朝統(tǒng)治者強化等級秩序的文化政策相悖。元刊中宰相杜如晦的戲份,在明刊中改由軍師徐茂功承擔,因為明朝廢除了自秦漢以來施行了1500多年的宰相制度,皇權高度集中。而徐茂功是唐代一員開國大將,先后輔佐唐高祖、唐太宗、唐高宗三位皇帝,出將入相,是忠臣良將的典范,因此在明刊本中,極力渲染徐茂功秉公執(zhí)法、明斷秋毫、施恩薛家的形象,為皇家代言。

通過這三個角色的分析可以發(fā)現(xiàn),明代統(tǒng)治者強化了對戲曲裝扮角色的管控。朱元璋這種強化等級觀念和封建倫理秩序的做法,顯然是為了使朝廷尊嚴免遭褻瀆,強化儒家正統(tǒng)思想,從而加強皇權的控制。

二、腳色體制

在元刊本中,總共有八個人物角色,分為六個腳色,分別是駕、正末、凈、外末、老旦和禾旦。正末在楔子、第二、第四折由薛大伯擔當,在第一折由杜如晦擔當,在第三折由拔禾(即薛仁貴的童年好友)擔當。而到了明刊本中,多了柳氏、徐茂功、徐茂功之女、高麗王、摩利支(高麗王手下一員大將)五個角色,而少了皇帝一角。在腳色上,則有正末、卜兒(老旦)、大旦、沖末、凈、丑、小旦、外八個腳色,正末在各折的角色擔當與元刊無異。具體如表1所示:

表1 元雜劇《薛仁貴衣錦還鄉(xiāng)》元刊、明刊角色與腳色對比Tab.1 Comparison of roles and characters in the Yuan and Ming editions of the drama Xue Rengui's Return to Hometown

(一)丑腳的增加

明刊本增加了“丑”這個腳色。追溯丑腳的來源,最早從南戲中誕生,現(xiàn)存最早的南戲劇本《張協(xié)狀元》中有“丑”這個角色。錢南揚在《戲文概論》中對丑行的表演功能下的定義是:“插科打諢,滑稽表演。”在元雜劇里,由“副凈”這個腳色承擔部分戲謔的功能,它源于唐代參軍戲中的蒼鶻,劉大杰《中國文學發(fā)展史》第二十一章下篇一:“所謂參軍,便是戲中的正角,蒼鶻便是丑角一類的配角,兩者相互問答,其作用則調(diào)謔諷刺,兼而有之。”到了宋代的宋雜劇也有大量滑稽短劇。至于丑腳為何沒有在元雜劇中成為一個專門的腳色是個值得探討的問題。北雜劇在元代十分興盛,是官方戲曲,而從元代末年開始衰落,到了明代,南戲的發(fā)展勢頭就高過了北雜劇,這一方面是統(tǒng)治者的鼓勵,一方面是它自身發(fā)源于民間的強大的生命力。明代的戲曲創(chuàng)作者便吸收了南戲中丑腳這個行當,并開始創(chuàng)作篇幅很長的傳奇。

增加了“丑”腳是否意味著明刊本更為粗俗滑稽呢?事實上正好相反。明刊本中,兩個丑腳高麗王的大將摩利支和拔禾的婆娘禾旦在劇中都只出現(xiàn)了很短的時間,摩利支由于是外國人而被標簽化為“丑”,其實這個角色本身并不好笑。拔禾則是徹頭徹尾的不正經(jīng)的村姑,她的唱曲粗俗不堪,令人捧腹,然而對比元刊本,明刊已經(jīng)做了程度上的削弱,進行了雅化。

(二)腳色行當?shù)募毞?/h3>

從上表可以看出,明刊本在腳色行當上更加細分,旦腳有老旦、大旦、小旦、禾旦等。《元曲選》在腳色行當?shù)哪┬性黾恿藳_末、副末,薛仁貴就從元刊本的外末變成沖末。沖末,王國維在《古劇角色考》中認為:末行“曰沖、日外、曰貼,均系一義,謂出于正色之外,又有加某色以充之也”[4],黃天驥在《元劇沖末、外末辨釋》一文中也論證了沖末就是外末的觀點,只不過沖末總是在開場出現(xiàn),之后便以本名代之,如《薛仁貴榮歸故里》一劇也是如此,沖末即沖場之末,是為了鎮(zhèn)定舞臺氣氛,集中現(xiàn)眾注意力,故“沖末”乃是“外末”開場時特定的名號。

在《元刊雜劇三十種》刊錄的其它雜劇中如《楚昭王疏下船》《冤報冤趙氏孤兒》《關張雙赴西蜀夢》等中,甚至部分角色都只有唱詞,沒有腳色名。可知明雜劇腳色分工更為細致,體制也更為成熟。然而雖然增加了很多腳色,明刊本的喜劇戲謔成分較之元刊本仍有顯著的削弱,這仍然是基于明代嚴厲的戲曲管制政策。

三、賓白與曲詞

從《古本戲曲叢刊》中摘出來的《新刊的本薛仁貴衣錦還鄉(xiāng)關目全》(即影印元刊本)是沒有楔子也不分折的,后來《元刊雜劇三十種》在編輯整理時給劃分了楔子和折。在賓白和曲詞上,明刊本對元刊本的改動更大,以下分點說明:

(一)賓白的增加與豐富

元刊本的賓白極少,基本用“某某云了”將賓白略過。僅有的兩處較完整的賓白:一處是楔子中薛大伯上場的自我介紹,勾勒了薛仁貴這一出戲的事件起因,如唐太宗跨海征遼、薛仁貴應募投軍等。另一處是第一折杜如晦上場介紹了事件的一個轉(zhuǎn)折,即張士貴與薛仁貴爭功、皇帝要他來定奪功勞。這兩處賓白大致勾勒了整個薛仁貴故事的起因和轉(zhuǎn)折,但仍太過簡略。其它在曲牌之間夾雜的一兩句短賓白基本位于“(正末)唱”之前,用以提示樂師奏曲。而在曲子演唱中間夾雜的賓白“帶云”則是作為一首曲子的固定成分被記錄下來,如第二折【梧葉兒】【掛金索】兩曲。“元刊本為掌記之用,元代藝人借以保存并學習劇中的曲詞,而具體的表演方式,則是憑借師徒傳授和舞臺上的現(xiàn)場發(fā)揮,沒有用文字完整記錄的必要。”[5]從賓白的簡略也可以推測元刊本很可能是元末書商刊刻的流行曲本,相對曲詞的重要性而言,賓白為“賓”,也容易臨場發(fā)揮,因此無需多作記錄。

相反,在明刊本中,賓白部分大為增加和豐富,甚至超過曲詞本身。其中最長的三處賓白:一是楔子的開頭薛仁貴與父母的對話,表現(xiàn)了薛仁貴在忠孝不能兩全之下對忠、孝何者為大的選擇,其形象較之元刊本更為大義凜然,完全彰顯了一個忠臣孝子的風范。第二處是在第一折開頭,元刊本沒有介紹戰(zhàn)爭背景就直接進入爭功的情節(jié),顯得突兀,而明刊本情節(jié)銜接較為緊密,交代了戰(zhàn)爭的起因,凸顯了高麗國的囂張氣焰,然后簡單交代薛仁貴出征的戰(zhàn)況,就進入戰(zhàn)勝后張士貴與薛仁貴爭功的重場戲。二人你一言我一語,爭吵不休,情節(jié)生動有趣。第三處是在二人轅門比射,張士貴三箭射空,被徐茂功打為庶民。這一段情節(jié)在元刊本中只用一曲【醉扶歸】交代,而在明刊本被生動地演繹出來,戲劇沖突更強。另外,在第二折的末尾描寫了薛仁貴做夢醒來,對徐茂功表白思念雙親之情,情辭懇切,令人動容。賓白的增加在第四折體現(xiàn)得最為鮮明,這一折描繪了薛仁貴與父母團圓、徐茂功前來封官進爵的歡樂場面,尤其突出徐茂功的恩情,側(cè)面顯示皇恩浩蕩,如全劇末句詩所說“若不是徐茂功轅門比射,怎顯得薛仁貴衣錦還鄉(xiāng)”。明刊本對大團圓結局的渲染,是對朝廷的一次歌功頌德,繼承了戲曲創(chuàng)作中古已有之的“頌圣”傳統(tǒng)。

總之,元刊本劇情的發(fā)展缺少賓白的說明,劇情的銜接不夠連貫,較為松散,而明刊本賓白較豐富,唱詞與賓白并重,場次與賓白銜接緊密,在情節(jié)完整性上要勝元刊本一籌。因為《元曲選》為明代文人、書商整理刊印的精選本,主要供市民閱讀使用,是案頭文本,因此更講究完整性和文學性。

(二)曲詞的雅化

明刊本在曲詞上對元刊本的改動是使得曲詞更為優(yōu)雅和規(guī)整。在元刊本中用了許多的口語和鄉(xiāng)野俗話,有些還甚為鄙俗。如第三折開頭拔禾和伴姑兒在掃墓祭祖間的醉酒打鬧,元刊本用了【粉蝶兒】【醉春風】【朝天子】【十二月】【堯民歌】五支曲子呈現(xiàn)了禾旦醉酒東倒西歪、衣衫不整、到處嘔吐的畫面,而在明刊本中只縮為【醉春風】一支曲子,而且在曲詞上減少了這種粗俗度。又如元刊本第四折末尾薛大伯面對像菩薩一樣的公主媳婦兒神魂顛倒所唱的四支曲子,都十分粗俗。另外,元刊本的曲詞中有許多過時的用語和物象,如 “鐵頭人”“人口”“威糾糾”“兒堂堂”“碌軸”“鐵鍋”等,在明刊本中都改成了時下的用語。曲詞的雅化還表現(xiàn)用喻、用典上的差別,明刊本改換了元刊本中一些粗俗的比喻和典故,沒有了“平地上放雕去拿獐兔”,而增加了韓信、諸葛亮等名士文人的典故。另外,明刊本在曲詞風格上也比較舒緩溫和,增加了“也”等虛詞,而元刊則更為急切直白,例如元刊本薛大伯自述自己“每日家少精無神”,而明刊本則改為“每日家少精也那無神”,語氣更為迂緩。

(三)曲牌上的減少和改換

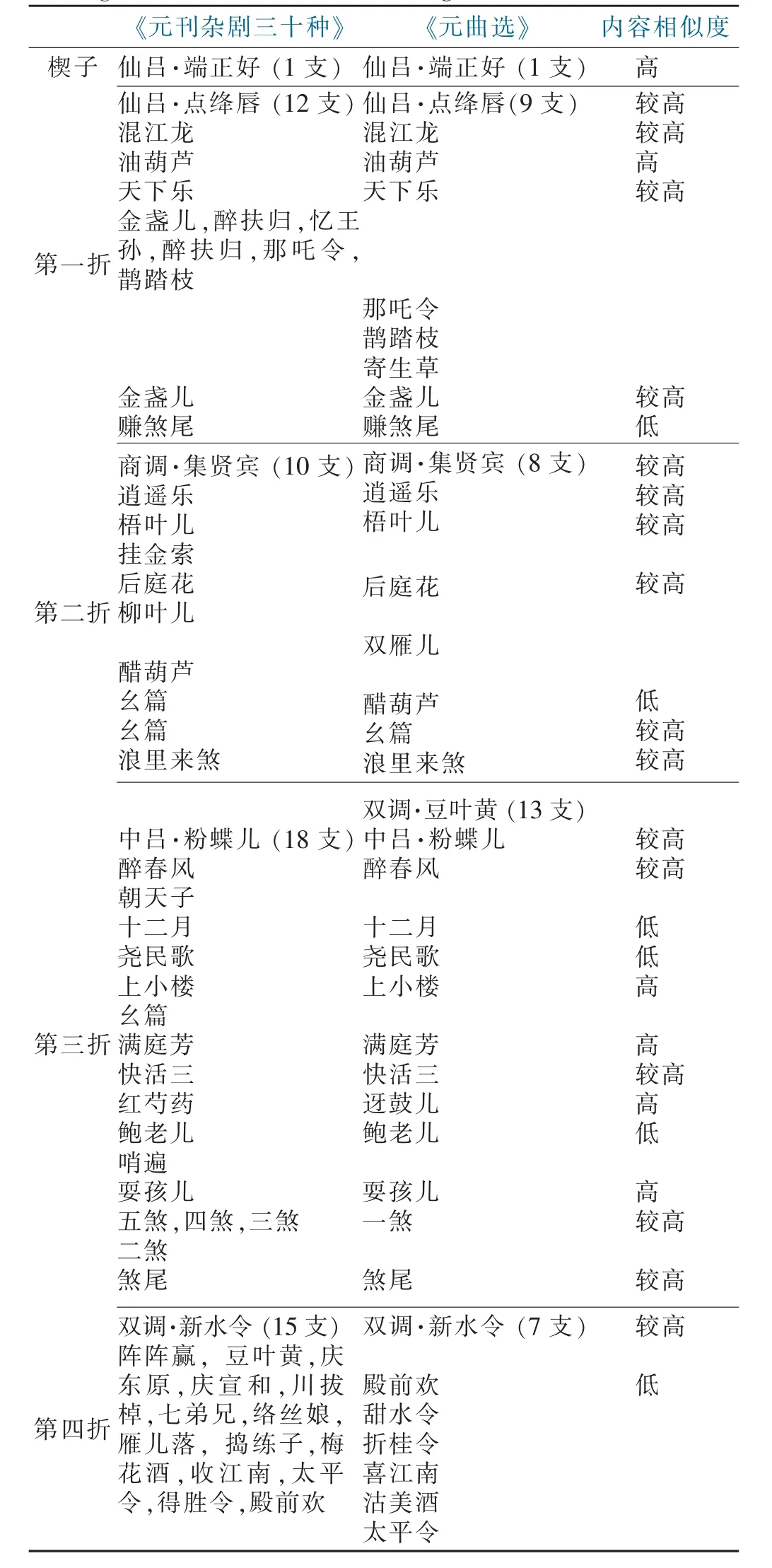

對于雜劇,曲子是最重要的,不同的曲子屬于不同的宮調(diào),有不同的曲情。由于明刊本在賓白上的增加,相應地在曲子數(shù)量上就有所減少。《薛仁貴》這個劇元明兩個版本的曲牌分布情況見表2。

表2 元雜劇《薛仁貴衣錦還鄉(xiāng)》元刊、明刊本曲牌與曲詞對比Tab.2 Comparison of tune names and words in the Yuan and Ming editions of the drama Xue Rengui's Return to Hometown

從曲牌數(shù)量上看,元刊本共有曲牌56支,而明刊本只有38支,減少了18支曲子,尤以第一折和第四折刪減最多,在刪減的同時,明刊本另外增加了8支新曲子。

從曲牌內(nèi)容上看,元刊本和明刊本也頗有出入:

楔子【仙呂·端正好】曲詞大抵相同,只是明刊本較為簡省。

第一折刪去了【金盞兒】到【鵲踏枝】六只曲子,這六支描述了整個比射過程中張士貴和薛仁貴的不同情態(tài)及比射的結果,對張士貴的丑態(tài)披露畢盡,明刊增加了【那吒令】【鵲踏枝】【寄生草】三支曲子,引經(jīng)據(jù)典反駁了張士貴狹隘的出身論,為草根英雄代言,其實也是為最高統(tǒng)治者代言,曲詞的辯論色彩更濃烈。

第二折少了【掛金索】一支,這一支描寫了薛大伯參加村里人的婚禮,因兒子遠游而被鄉(xiāng)里人嘲笑的事件。明刊本刪除了這一支有損薛仁貴忠孝形象的曲子,將薛仁貴未能盡孝的事實加以回避和消解。還有【柳葉兒】【醋葫蘆】兩支曲表達薛大伯思子心切之情,情辭激烈,甚至有責備兒子的味道,明刊本換成了單曲【雙雁兒】,削弱了對不孝的譴責。【柳葉兒】后面緊跟【醋葫蘆】一支也是薛大伯孤苦生活的自況,在明刊本中也被刪除了。這些曲詞的改動,反映了明代統(tǒng)治者強化忠孝節(jié)義觀念,追求“全忠全孝”的統(tǒng)治理念。

第三折首先增加了由禾旦來唱的【雙調(diào)·豆葉黃】,這使得該折出現(xiàn)了兩個角色演唱的情況。一般在元雜劇中,一折都是由一個腳色獨唱或主唱,比如正末主唱,并且每折限用由同一宮調(diào)組成的一套曲子,而明刊本則出現(xiàn)了【雙調(diào)】和【中呂宮】兩個宮調(diào)。前文已經(jīng)提過,北雜劇在發(fā)展過程中,不斷吸收了南戲的優(yōu)點,而南戲就不像雜劇那般單一,它在一折中可以多人主唱,可以合唱、獨唱,形式更為靈活。明刊本為何增加禾旦的唱功戲,一方面彌補了元刊本在禾旦上場交代不清的問題,更重要的是打破了這種男聲獨霸全場的局面,調(diào)和了清脆的女聲,使得歌曲更為動聽。燕南芝庵《論曲》中認為“雙調(diào)宜健捷激裊”“中呂宮宜高下閃賺”,第三折拔禾始終處于驚訝狀態(tài),用中呂宮恰能表現(xiàn)他心情的跌宕起伏,而禾旦則是快樂的,用雙調(diào)恰能表現(xiàn)她作為年輕村婦的潑辣。在第三折中表現(xiàn)兩個農(nóng)民醉酒打鬧的【醉春風】【朝天子】【十二月】【堯民歌】四支曲子在明刊本中縮減為【醉春風】一曲,將兩農(nóng)民粗俗不堪的舉止略寫,也是明代人求雅的趣味要求。

此外,在第三折中還出現(xiàn)了一個現(xiàn)象,即某些曲牌名相同,但內(nèi)容被置換了,如上文【十二月】【堯民歌】兩個曲牌在明刊本中則用于書寫拔禾見到薛仁貴一伙人高頭大馬的緊張心理。這兩支曲子本就是從民間俗謠曲吸收來,對于所要表現(xiàn)的內(nèi)容是合適的,并且這兩支曲子本就是緊跟在【醉春風】后的“帶過曲”,照顧了曲調(diào)上銜接的流暢。這種“換藥不換湯”的手法在隨后【鮑老兒】【哨遍】兩曲也有體現(xiàn),在元刊本中拔禾講述薛仁貴投義軍、戰(zhàn)沙場之事的【鮑老兒】被改為拔禾對薛仁貴不孝的輿論指責(即元刊本【哨遍】一曲內(nèi)容),在曲詞上比元刊本文雅得多。兩個版本在【上小樓】一曲之后曲牌內(nèi)容上再次合拍了。【上小樓】之后曲調(diào)重復的【幺篇】被切除了,這一支曲抒發(fā)的是拔禾面對大官問話不敢實言相告唯恐禍從口出的膽怯心情,對于官威的畏懼自然要將之弱化和回避。【紅芍藥】一曲被改用仙呂宮的【迓鼓兒】(【村里迓鼓】),曲調(diào)上更抑揚頓挫,表演性也會更強。此外,第三折的末尾五曲【五煞】【四煞】【三煞】【二煞】【煞尾】被縮減為【一煞】【煞尾】兩支,將拔禾描述薛大伯夫婦在村子里饑寒交迫的一個長套變?yōu)槎烫祝俅位乇芰藢ρθ寿F全忠卻不孝的批判,塑造了一個完全正面的薛仁貴形象。

第四折在曲牌上減少了8支。這一折由于沒有賓白,在劇情上是比較難以把握的,前四支曲子是薛大伯抒發(fā)對兒子的想念,之后薛仁貴騎馬來到家門前,向薛大伯要些草料喂馬,薛大伯起先沒認出兒子,從【慶宣和】到【搗練子】的六支曲子一直訴說自己生活如何貧寒窮困,等到認出來,又聽見兒子說娶了大唐公主,自己“和大唐天子做對門”,覺得難以置信。而當薛仁貴夫婦和眾兵卒向薛大伯叩頭時,老人家更覺得消受不起,“若官司見呵敢交咱受刑罰”,對著公主這尊如同村里迎神賽社上的“普賢菩薩”,薛大伯表現(xiàn)出了一個沒有見過世面的老農(nóng)民的惶恐和滑稽之態(tài)。而在明刊本中,從【殿前歡】到結尾【太平令】六支曲子都是異常歡快之曲,薛大伯在接二連三的喜事中感到“這十年光景成虛話”,如今一家人得朝廷封官加爵,光耀門楣,這十年辛苦也值得了,農(nóng)民的粗俗再次被雅。最后一曲【太平令】薛大伯表達了對恩人徐茂功不盡感激之情。總之,明刊本打造了一個更為完美的大團圓結局,塑造了明君賢相、孝子賢孫和義夫節(jié)婦的光輝形象。

明刊本在曲牌數(shù)量上的減少,一方面是雜劇在發(fā)展過程中舞臺表演性和動作性不斷加強、賓白大量增加的結果,另一方面則是由于元雜劇一人主唱的形制使得某個角色在一部劇中可能前后要連唱兩三套套曲,對于一些年邁的演唱者來說根本吃不消,所以《薛仁貴榮歸故里》雜劇中薛大伯的唱功戲明顯減少,這也反映了元雜劇在固有體制上急需尋求改革以獲得突破的要求。

四、結語

綜上所述,元雜劇《薛仁貴衣錦還鄉(xiāng)》的元、明兩個刊本的劇情和情節(jié)比較一致,但是明刊本在角色設定、腳色分工以及賓白曲詞上對元刊本進行了部分的改動和修飾。首先,在劇本主題和人物形象設定上,基于明代嚴厲的戲曲管控政策和倫理道德灌輸目的,明刊本強化了忠臣賢相、孝子節(jié)婦的形象特質(zhì),凸顯了皇恩浩蕩的主題。其次,基于戲曲發(fā)展本身的規(guī)律,明刊本在元刊本的原有文本上進行完善,腳色體制更為完善,劇情更為完整,藝術性也更強。另外,元刊本作為流行曲本,記錄較多唱詞,省略賓白,而明代刊印業(yè)發(fā)達,官刻、私刻都十分繁榮,明刊的劇本大都是供市民閱讀的案頭文本,因此科白俱全,劇本更講究劇情情節(jié)的完整性和可讀性。

雖然元刊本由于賓白的省略,情節(jié)較為松散,許多賓白曲詞較為粗俗鄙陋,且刊印質(zhì)量較差,有較多的脫字、錯字等。但是元刊本保留了元雜劇的原始面貌,更為樸實無華、自然本色,是了解元代作家及其作品特色的最可靠的文獻資料,擁有很高的戲曲史料價值。