懷念那些老先生

蔣元明

我剛到《人民日報》副刊編雜文時,主要靠大量的群眾來稿,從中挑選出可用的稿件。后來,為了提高雜文質量,部主任田鐘洛(袁鷹)便給我開了一張雜文作者名單,全是名家,讓我抽時間去登門拜訪他們。

名單中的一位叫嚴秀(曾嚴修的筆名),時任人民出版社總編輯。他高高的個子,是位老革命,和我是四川老鄉。我們見面一聊,就倍感親切。嚴秀先生有思想,文筆犀利。不久,他擔任《中國新文藝大系——1976-1982年雜文集》主編時,也把我拉進去當差,協助跑跑腿、復印材料等,屬于北京片區的編輯團隊成員。老先生采取“大兵團”作戰的方式,將全國劃分為10個選區,每個選區二三十人不等,設組長、副組長,最后所選作品都集中到他那里,他將幾千篇作品擺放在大床上,每篇都認真審讀兩三遍。考慮到我是《人民日報》雜文編輯,他也讓我幫忙推薦全國的作者和作品。

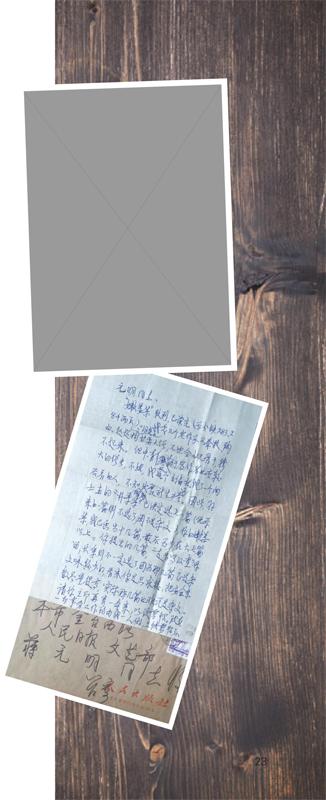

為了編好這部集子,嚴秀和我這樣一個小編輯就通了數封信,唯恐因疏忽漏掉好作品。“……我意幾個老作家如秦牧、陶白、趙超構、馮英子等要大增,不然全書無骨干,撐不起來。但中青年之勤于寫作者也應較大地增長,不然,我這個主編就成了一個向后看的人,不知發展新生力量了。”

我曾寫了一篇《嚴秀其人也怪》,以表敬意。嚴秀的作風和文風,包括他書寫的字,也如同刀槍架上的武器一般,自帶一股豪放之氣。

在審閱大量雜文過程中,嚴秀發現了大批的老雜文家和新秀的優秀作品,很興奮,忍不住提筆寫了《林放文章老更成》,稱贊上海著名老雜文家林放(趙超構的筆名)的雜文越寫越精彩。而林放先生也正是我要約稿的雜文名家。他將文章發給我,希望在《人民日報》副刊上發表。文章發出后,我給上海《新民晚報》的社長林放先生寄去報紙,順便就向他約稿。

嚴秀性格率真。有一次,他寄了一些舊作,我看過后有些猶豫。過了一段時間,他來信,對我的“怠政”頗為不滿,“務盼速于退回為感”。于是,我將其中的一篇排出小樣寄他審閱。他看后復信:“該文目前已不能照這樣發表了。”于是前隙盡釋。

他晚年雖然雜文寫得不多,但依然關心雜文界,過年過節我都打電話向他表示問候。他去世時已96歲,喪事從簡。事后,嚴秀的大女兒在收拾遺物中發現有關我的書和資料,便寄給了我。老先生當年選編《當代雜文選粹》時計劃選我一本,雖后因故沒有繼續編下去,但我還是心存感激的。

唐弢先生1913年生于浙江省鎮海縣,1992年去世,享年79歲。當年,我拜訪唐弢先生之前,我給他去了一封信。唐先生回信:“手書謹悉。我因拔牙,連日又值學術委員會及學位委員會開會,遲復勿罪。”并說還要去青島參加一個會,“歡迎光臨,只是時間匆促,延至8月初如何?”落款為1987年6月28日。9月3日又來一信,說:“打了5個電話,4個占線,一個無人接,也許跳到別的線上去了,所以還是寫信。”他稱這段時間在家,歡迎隨時光臨。僅一次簡單的見面,唐先生就寫了好幾封信,還是漂亮的鋼筆“行書”,這讓我很感動。待到一見面,見到唐先生是一位個子不高、謙遜和善、笑容可掬者。他拉著我參觀他的書房,介紹他收藏的那些寶貝,談笑風生,如故人一般,絲毫沒有大學者大作家的派頭。

唐弢先生當年從一個小伙計自學成才,與魯迅先生有緣,成了一代學人,自有他過人之處。唐先生還期盼有生之年能完成《魯迅傳》的寫作。那次見面后不久,他就把約稿寄給了我,見報后專門來信表示“謝謝”外,還講到臧克家等多位朋友看到文章后給他打電話,稱贊“反應相當大”。唐先生學問有多大,我沒有資格去評價,但他人品之好,我卻是親身感受到了。這也許是得到了魯迅愛護青年的真傳吧。

遺憾的是,唐先生《魯迅傳》剛寫了一小部分就不幸去世。他去世后,他的全部藏書捐獻給了現代文學館,多達4萬多冊,成為現代文學館最珍貴的一批藏書。