何謂線條

——探討周文中和梁雷“書法聲響”的實踐

陳以軒

緒 論

如何在聲音中實踐書法的美?本質上,書法與音樂具有內在的共通性,筆畫線條的展開留下時間的動態;而聲響的構造則呈現書法的空間布局。書法常為許多亞洲作曲家的創作靈感來源,例如:陳怡的《點》(為琵琶獨奏,2001),利用琵琶豐富的音色詮釋了“永字八法”的奧妙;日本作曲家細川俊夫則在《線》(Sen,1984),以獨奏樂器探討書法線條所蘊含的音樂性。從筆法、布局到墨色變化,不斷激發我們對聲音的多維想象。周文中是第一位融合書法和音樂技巧的華人作曲家,為跨媒介、視覺與聲音的藝術結合作出重要貢獻。“變調式”是周文中在作品中實踐書法技術的重要媒介,他將筆畫的連續、變化、起伏和交錯以音階的內在結構和對位呈現。其中,周文中獨創的“填白”(Filling-in)技巧,(1)潘世姬:《對稱作為周文中音樂的文化決定因素》,《周文中音樂的多文化整合》(Polycultural Synthesis in the Music of Chou Wen-chung),倫敦:泰勒與法蘭西斯出版集團,2018年,第217頁。不僅奠基在“留白”的美學基礎,亦呼應西方音列“互補”(Complimentary)的理論,是他在中西音樂藝術整合上的特色之一。(2)潘世姬:《對稱作為周文中音樂的文化決定因素》,《周文中音樂的多文化整合》(Polycultural Synthesis in the Music of Chou Wen-chung),倫敦:泰勒與法蘭西斯出版集團,2018年,第218頁。隨著周文中帶來的啟示,梁雷進一步實驗聲音和筆法姿勢動態的結合,以“一音多聲”繼承周文中對線條的體悟。盡管他們作品表現出截然不同的聲響世界,其創作核心均圍繞在同一命題的探究:如何以聲音詮釋線條的多維性?

書法里的橫、豎,不僅是單一方向,它們通過前后映帶、提按及逆鋒與藏鋒等步驟配合而成,其中手腕和手臂的力道施展、紙筆材料的選擇也是影響線條特性的關鍵因素。周文中和梁雷均注意到單一線條的多層次性,分別從音樂不同側面積極實驗,最后有了“變調式”和“一音多聲”的重要成果。為了研究書法在音樂創作上的實踐,筆者將以周文中的《飛草》(Cursive,1963),觀察“變調式”及聲響構造如何體現筆法和草書技巧——“一筆書”,并在梁雷的《筆法》(Brush-Stroke,2004),以筆者的聆聽聯想探討宋徽宗“瘦金體”和懷素“狂草”的聲音表現,試圖論證作曲家如何通過聲響體驗,讓我們產生對線條動態的聯覺感知。

一、《飛草》的書法線條實踐

《飛草》為周文中受哈維·索伯格(Harvey Sollberger)及查爾斯·武奧里寧(Charles Wuorinen)的委約所作,于1963年完成,并首演于紐約的米勒劇院。《飛草》是一部以草書技巧為聲音參照的作品,亦是作曲家首次實驗第一形態“變調式”,(3)黎紹綱:《周文中的音樂》(The Music of Chou Wen-chung),伯靈頓:Ashgate,2009年。黎紹綱將 “變調式” 的發展,依據創作時期分作兩個形態:第一形態為1960—1969年;第二形態則是1963—2019年。是周文中中期的重要作品。他談及:“草書中的音樂特性是無可否認的,尤其是節奏的超越感、行云流水的運動、遲速交替,以及墨和空間的持續擴張及收縮”(4)周文中:《摘錄給彌生·宇野·埃夫萊特(Yayoi Uno Everett)關于書法的信》(Excerpts from a letter to Yayoi Uno Everett regarding Chinese calligraphy),2006年,https://chouwenchung.org。,因此借鑒草書的音樂特性,將筆墨流動轉化至節奏、音高、音色等材料,發展出獨樹一幟的音樂語言。

作曲家亦提到:“草書下筆時,線條表情所包含的運動、密度、織度及姿態,是在通過墨的嚴格掌握下,同時性且自然地流動在紙面上。”(5)引自周文中《飛草》樂譜前言。因此,“控制”和“自然流動”的結合成為周文中運用材料的關鍵,例如在“變調式”和預先設置的力度框架下,同時加入彈性的微分音、音色及速度變化,體現草書線條的多維性。這點足以說明周文中的音樂并非屬“序列音樂”的嚴格技法,其作品的聲響更像是由書法書寫體驗提煉而出。

(一)“變調式”與筆畫的聲響構造

“變調式”為周文中的音高理論核心,(6)關于周文中的“變調式”之重要研究,可參照潘世姬(Shyhji Pan Chew)、黎紹綱(Eric Lai)、王自東等人的論著。根據文獻,周文中于1961年創作的《卜喻》已有“變調式”音程組織的雛形,其架構演變歷經多種形態,第二形態的首次實踐則在1990年創作的《山濤》,而至2003年的《流泉》達到超越理論的自由境界。《飛草》的“變調式”屬第一形態。《易經》的陰爻和陽爻為建構調式音階的基礎,周文中分別設計兩種不同音程組合與之對應:大二度+小二度代表陰爻,小三度則為陽爻。一組完整的“變調式”包含上、下行音階,其中三組爻結合為一條單向音階。此外,大三度音程是作為調式的基礎框架,隱藏于三個爻的連接點上。在作曲家的手稿中,他將0、1作為陰、陽爻的標志,以便創作時能清晰地分辨調式音階的結構(見譜例1)。

譜例1

樂譜中,決定陰、陽爻特性的中間音高被稱為“變音”或“調式輔助音”(Auxiliary Modal Tone),而代表基礎框架的大三度音程(以譜例1為例:E、#G、C)則為“調式主要音”(Principal Modal Tone)。建構音階的過程中,作曲家根據《易經》卦象的內在規律,創造不同組合的“變調式”。(7)“變調式”中的爻主要構成下列八個卦:乾(111)、坤(000)、巽(011)、坎(010)、艮(001)、震(100)、離(101)、兌(110)。例如,譜例1中上行音階的爻是“0—1—0”,為“坎調式”;下行音階“1—0—1”則是“離調式,兩者陰、陽組合呈互補關系。

在周文中給彌生·宇野·埃夫萊特(Yayoi Uno Everett)的書信中,他提及兩個主要筆法與“變調式”的對應關系:(8)周文中:《摘錄給彌生·宇野·埃夫萊特(Yayoi Uno Everett)關于書法的信》(Excerpts from a letter to Yayoi Uno Everett regarding Chinese calligraphy),2006年,https://chouwenchung.org。

1.主筆之于“調式主要音”:主筆是決定性的一筆,為平衡字體結構的重要功能,等同“變調式”的“調式主要音”。

2.帶筆之于“輔助調式音”:帶筆是輔助性筆法,連接字中的主筆。這里對應于“輔助調式音”,也就是決定陰、陽爻的“變音”。

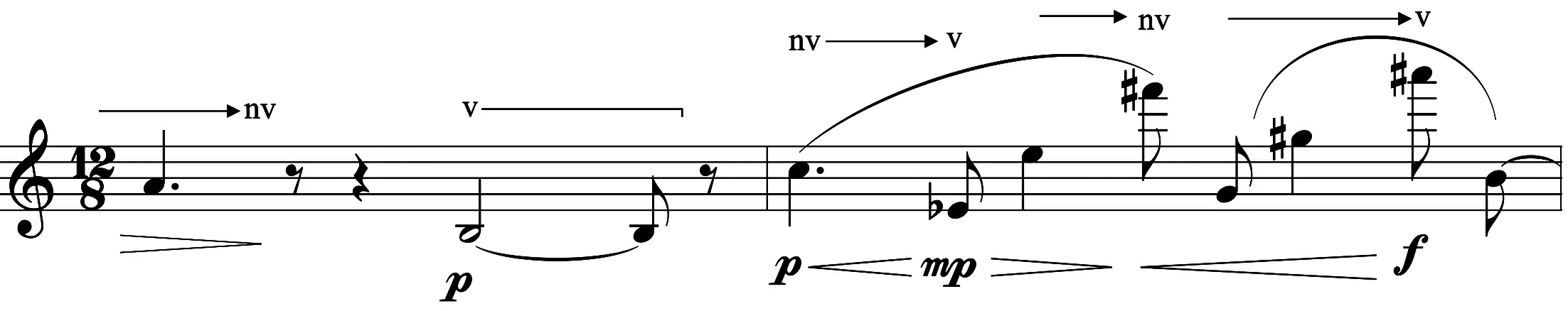

因此,一組調式音階即是一筆畫。而調式的進行又可表現以下四種筆畫的狀態:連續(Continuing Strokes)、 變化(Transforming Strokes)、起伏(Rise and Fall Strokes)、 交錯(Crossing Strokes)。以《飛草》中的“起伏”為例,長笛震音幅度的音色波動搭配了音域大跳,(9)周文中:《飛草》(Cursive),紐約:C.F. Peters Corporation,1965年。描繪出草書大膽的線條運動(見譜例2)。

譜例2 《飛草》第9—10小節:長笛的“起伏”

據筆者觀察,周文中在聲響構造上巧妙地呼應了筆畫的多層次性。如第2小節的鋼琴部分,調式音階的音域大跳通過延音踏板被加以渲染,積聚為復雜的垂直聲響。若仔細聆聽,由于鋼琴低音域較有豐富的頻譜,踏板的延續使不同音域的音色自然堆疊、碰撞與共鳴。如同筆畫,墨的積聚、擴張與細微線條的層疊,賦予了空間的縱深感。因此,《飛草》的旋律線條不僅是橫向的,它伴隨的聲響同時具有筆畫的立體感,是蘊含書法空間的聲響構造。

力度、音色控制與速度流動的結合,讓我們從聆聽的角度感受草書下筆時的“動覺”(Kinesthetic)。在此基礎上,加料鋼琴及長笛延伸技巧的音色使聲響構造有了清晰的音色分層,更加刻畫了筆法變化的層次。兩者音色的展開并非自由無序,我們能夠清楚辨識點狀與線性音色的互動,以第56至59小節為例,長笛的按鍵敲擊聲經常與鋼琴長音同時出現;鋼琴的點則與長笛的微分音互補,形成音色上的對位。與傳統西方對位中的嚴格點對點不同,這里包含嚴謹與自然的特性,是筆與墨的對位。

(二)“變調式”與“一筆書”

“一筆書”為草書的典型技巧,由于書寫節奏的彈性,字體原有結構被濃縮、融合為一條富表情張力的曲線,以懷素《自敘帖》為例,下圖1中的“墨”字為“一筆書”的例子。

圖1

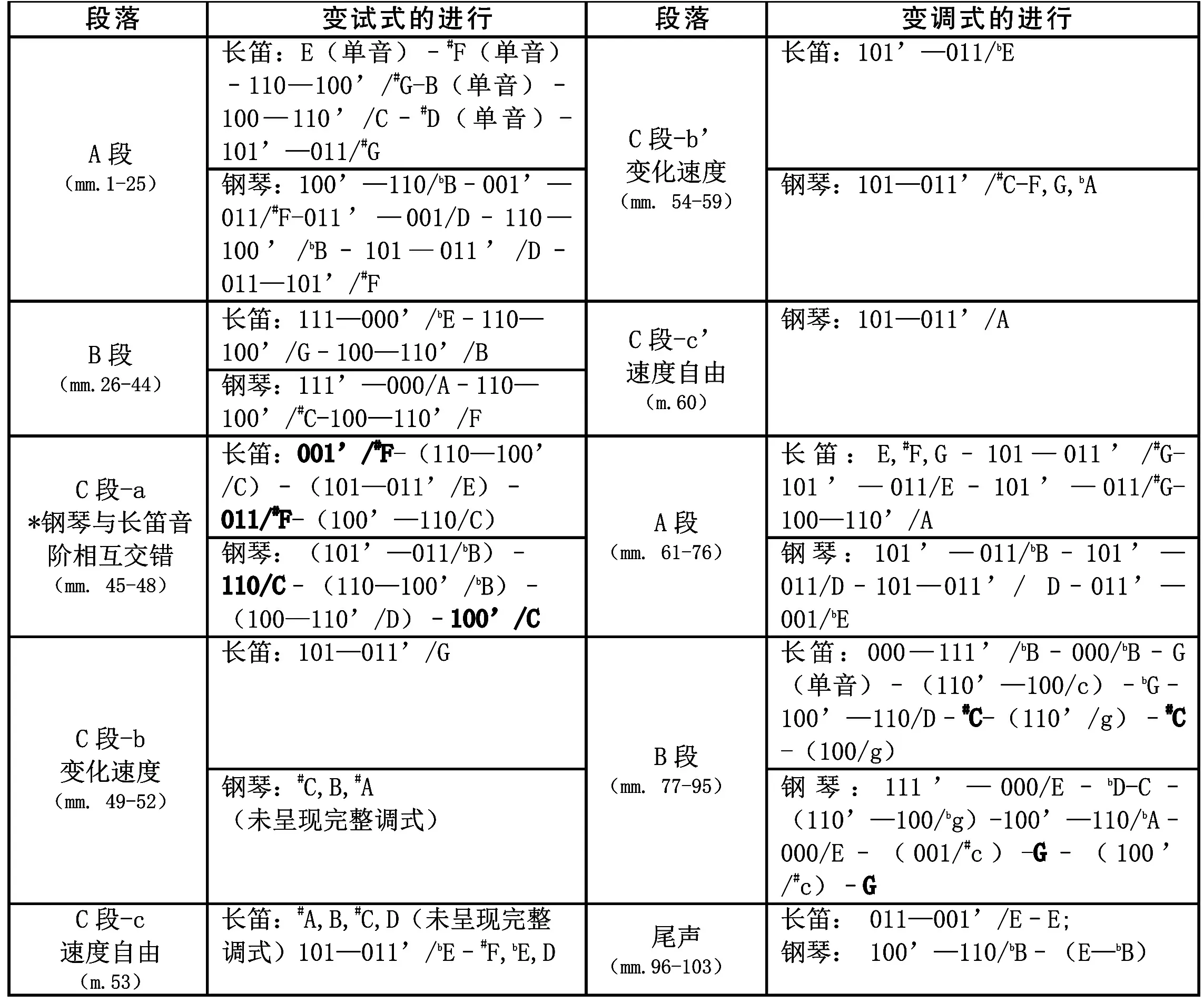

實際上,周文中并未指出《飛草》和“一筆書”的關系,僅在彌生的書信中點出筆畫“連續”的概念。但縱觀整體“變調式”的連接設計,是與“一筆書”巧妙呼應。既然一組調式音階代表一筆畫,多組音階經過了系統性地組織、連接后,積聚為更大的線條,形成猶如“一筆書”的意象。在分析“一筆書”的應用前,調式的“連續”關系必須理清,以便觀察。筆者將《飛草》的調式布局加以整理(見表1),列出長笛和鋼琴的調式進行。表中,以1、0和第一“調式主要音”代表所使用的卦象及音階的起始音,下行音階則以符號“,”標示于卦象右上方,例如:100—110’/C。

表1 《飛草》“變調式”布局

以A段為例,鋼琴共使用六組“變調式”,每組的“調式主要音”均包含bB、#F、D,為音階的共同音,將六組“變調式”環環相扣,其凝聚的連貫性正反映出“一筆書”的結構特征。此外,我們亦能在其他段落發現共同音連結多組“變調式”的手法,甚至包含長笛與鋼琴交換共同音的現象,使調式音階的連續進行交叉、互換于兩聲部間(如C段-c)。譜例3為作曲家在A段鋼琴聲部中使用的六組變調式:

譜例3

除了音高結構,聽覺上也能觀察到“一筆書”技法的線條迸發。在第45小節,長笛以單音bB引導出鋼琴的快速音群,而第46小節兩者關系則相互交換。由于音群速度飛快,聽覺上,起伏的線條積聚為特定形體的流動聲響,有別于先前單音逐一呈現的方式,這點如同字體部件在“一筆書”技法的連綴下,形成特定的姿勢動態。此外,這段聲響構造以單音引領快速音群的手法,讓我們體驗到草書的動與靜特性在聲響上的表現。

“一筆書”為融合“控制”與“自然流動”所提煉出的技法。當我們在欣賞草書時,除了解線條背后的文字意涵,更多是書法家賦予線條的豐沛情感。當線性的激流跳出跨越字體的原型架構,于空間獲得綻放,是“一筆書”在理性和感性相互激蕩下的藝術結晶。在《飛草》的尾聲(第102小節)中,周文中采用一大段的鋼琴“琴弦刮奏”,以E、bB為起始,(10)根據黎紹綱在《周文中的音樂》分析,E和bB為《飛草》開始的重要音高,E音為長笛的開頭,結合按鍵敲擊聲及下滑微分音;而bB則是鋼琴第一組“變調式”的“調式主要音”,增四度音程為整首樂曲兩聲部維持的音程關系。從這里可看出,盡管周文中使用“琴弦刮奏”解放“變調式”的規律,仍保留基礎的音程關系,與“一筆書”在“自然流動”與“控制”的基礎下,保持文字的架構特征的方式相若。讓半音階聲響以“近似華彩”(Quasi Cadenza)般地填滿整個音域,將“變調式”直接推入了聲響的解放,此段達到了“一筆書”最極致的線條表情。

二、《筆法》

“我一直希望創作音樂有如通過音響筆墨來作畫”。(11)引自梁雷《千山萬水》專輯附錄,波士頓:BMOP/sound,2018年。受古琴啟發,梁雷的“一音多聲”是實踐“音響筆墨”的重要媒介,可說是書法和音樂結合的新方向。他探究樂器不同的發聲法,建立新的聲響融合,以音色的多樣頻譜喚起聽眾對書法線條的聽覺感知。“一音多聲”除了受古琴影響外,亦反映了梁雷對筆畫材料的觀察。(12)梁雷:《燦然一燈——再讀黃賓虹筆記一則》,《天津音樂學院學報》2020年第1期。他提及:

一音多聲也象征毛筆的兩個部分:“一音”代表筆管,“多聲”則是筆頭。書寫時,筆管引領筆畫基本方向,筆頭則因墨汁在毛內的分布,自然地細微流動,產生單一線條中多層次的特性。此外,不同材質和粗細的毛筆,也為影響書法風格的關鍵,是作曲家對“材料靈魂”的體悟。(13)梁雷:《燦然一燈——再讀黃賓虹筆記一則》,《天津音樂學院學報》2020年第1期。

觀察《筆法》的“一音多聲”,我們難以用系統性的方式來分析,只有在聆聽當下,親自體會聲音剎那的變形、碰撞及消逝,方能會意筆墨線性的運動。更大膽地說,《筆法》超越了聲音模仿書法的手法,讓筆畫靈魂成為音韻的本質。

(一)《筆法》的“一音多聲”

《筆法》由斯蒂芬·德魯(Stephen Drury)和“敲敲打打伙伴樂隊”(The Callithumpian Consort)委約,創作于2004年,2005年首演于新英格蘭音樂學院。(14)班麗霞主編:《借音樂提問:梁雷音樂文論與作品評析》,上海:上海音樂出版社,2017年,第413頁。此曲共由兩段構成,從筆者的聆聽經驗,第一段的音色細致變化猶如宋徽宗(1082—1135)“瘦金體”風格;而第二段快速、復雜肢體則呈現了唐懷素(735—799)的“狂草”風格,形成“簡”與“繁”的結構對比。下面筆者以 “瘦金體”作為參照對象,探討“一音多聲”如何表現“書法聲響”。

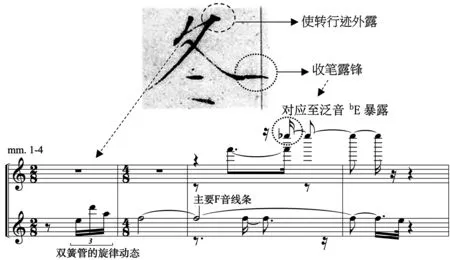

宋徽宗的“瘦金體”以撇如金針、筋骨外露為著名,于書法史上自成一家,如《千字文》里的“冬”字(見譜例4)。一開始,“一音多聲”表現出“露鋒”與“筋骨外露”的線條特征。在第1—4小節,由雙簧管奏出的短小旋律的開頭,接續至集中在F音上的音色變化,其發展階段歷經打擊樂器的音色點亮、長笛與黑管的音色銜接、弦樂器的潤飾及最后擦弦音和管樂氣音的收尾。(15)梁雷:《筆法》(Brush-Stroke),Project Schott New York,2004年。

聲音上,“露鋒”表現在刻意強調f6之“泛音頻譜”的手法上。一般來說,當我們聆聽某一樂器的音色時,不同頻率的泛音相互融合成為該音色的頻譜。在第3—4小節中,作曲家安排了弦樂泛音F及拉奏古鈸的bE,有如特意曝露f6的“泛音頻譜”。而“筋骨外露”的特征,可從整體旋律流動的比例觀察:在第2—4小節,由于“一音多聲”技法集中在單音F上,音高流動屬靜態,也因此凸顯第一小節雙簧管的旋律動態感。“瘦金體”的行跡使轉往往被夸張表現,和細瘦線條成鮮明對比,《筆法》的開頭正與此呼應。筆者將宋徽宗的“冬”字與此段音樂于譜例4作比較。

譜例4

(二)“一音多聲”的節奏

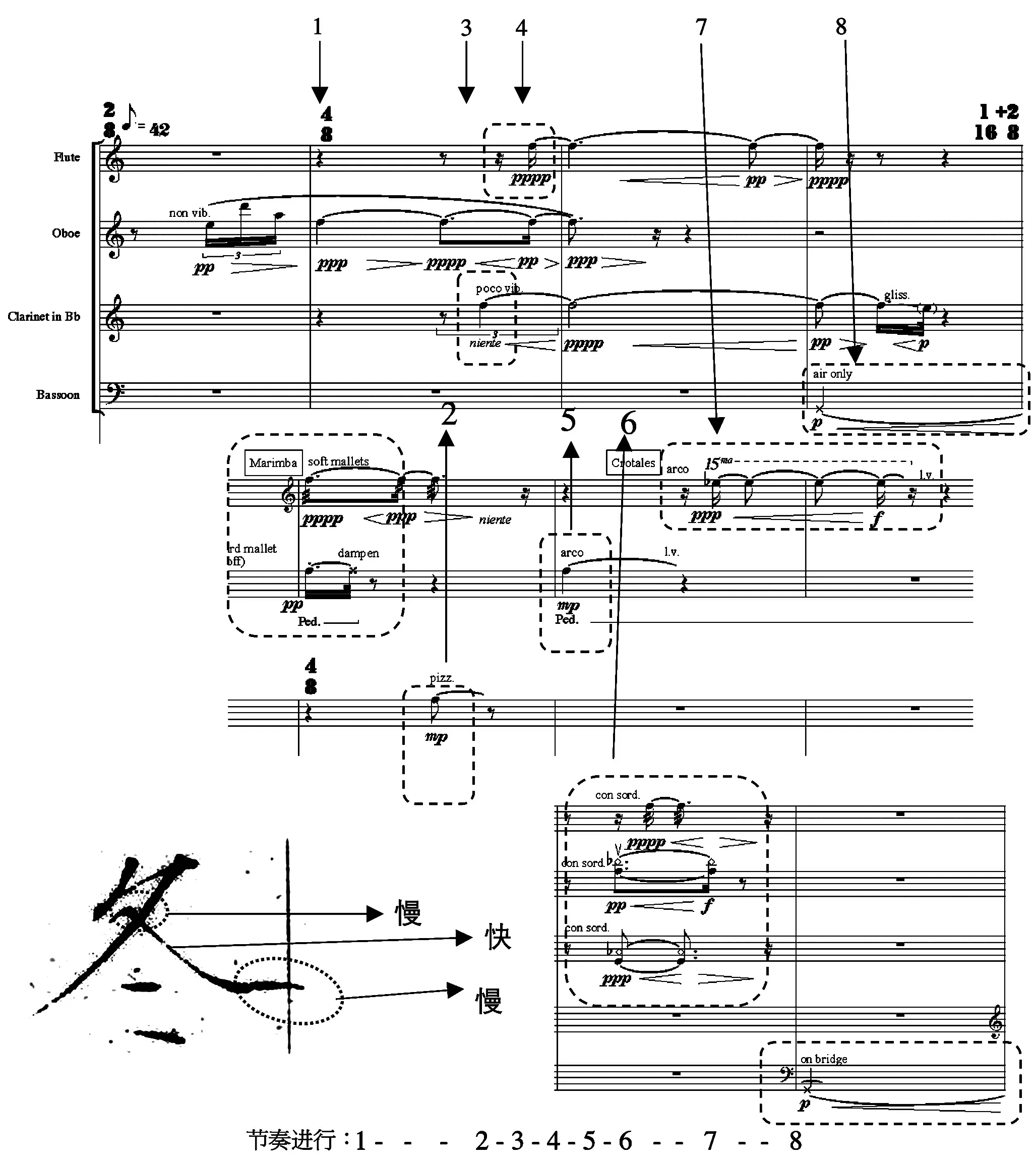

黃賓虹先生曾提及筆法的五個要點:平、圓、留、重、變。而關于“留”,他認為應是“筆有回顧,上下映帶,凝神靜慮,不疾不徐”(16)南羽編著:《黃賓虹談藝錄》,鄭州:河南美術出版社,1998年,第30頁。。其中“不疾不徐”指出毛筆運行的節奏特征,也就是彈性發揮運筆速度,使線條首尾呼應,結構豐滿。“瘦金體”節奏變化非常細致,從墨的濃淡可推測書寫過程的節奏。以 “冬”字中的“捺”為例(如譜例5),開頭的運筆必須穩重且慢,隨后向下右撇的筆畫則因速度較快,呈飛白現象,最后墨色顯濃的“露鋒”則是緩慢收筆。由此可見,這一筆包含“快—慢—快”的節奏特征。

如何以“一音多聲”表現筆法的節奏?有別于西方傳統拍號的規律進行,梁雷以音色的變化頻率展現毛筆運行的彈性脈動。同樣以第1—4小節為例,F音音色變化的次數共為八次,每次停留的時值均不相同。若將音色的變化標出(如譜例6下方的節奏進行),可看出八次變化中以第2至第6次最為密集,速度較快,而第1、第7、第8次則較為緩慢,確實呼應了“冬”字中“捺”的行筆節奏。因此,“一音多聲”不僅描繪線條的墨色變化,亦有更深層次的節奏律動。

譜例5

(三)《筆法》的“一筆書”

此曲雖然亦借鑒了“一筆書”的技巧,但和周文中的手法大不相同,梁雷嘗試將“一筆書”所帶動的體積變化和姿勢動態表現于聲響織度中。如懷素的《自敘帖》,某些字體因情感起伏的帶動,大小比例會有夸大、變形的現象,影響了字行間的平衡。如圖2中的“醉來信手”。

圖2

“醉”與“來”是由“一筆書”技巧貫穿,“信手”則因“來”字放大而被壓縮至底下,顯現出懷素酒醉時豪放不羈的狂態。以《筆法》第二段來看,除了整體速度提高,樂器群間的織度流動呼應草書的字體變化。在第79—82小節中,作曲家以鋼琴聲部的大跳和夸張力度作為引導,由低音域漸快至高音域;并接續至木管密集、快速的音群里。在這里,織度及音色的銜接形成了如“醉來信手”的“一筆書”線條。

另一代表“一筆書”的典型段落為最后的“鋼琴即興”。(17)班麗霞主編:《借音樂提問:梁雷音樂文論與作品評析》,上海:上海音樂出版社,2017年,第277頁。班麗霞于《梁雷“音響筆墨”的創作手法與藝術特性》中提及梁雷的《聽覺假設》(Aural Hypothesis)也采用相同的方式,并指出該段落讓人聯想到懷素的狂草。自第124小節,即興演奏如驟雨狂風般掃遍整架鋼琴,直至樂曲尾聲,梁雷標示到:“鋼琴部分可犧牲音高的確切性,但必須以即興的方式保持這段音樂的姿勢與節奏性。”(18)此段翻譯自班麗霞:《梁雷“音響筆墨”的創作手法與藝術特性》,上海:上海音樂出版社,2017年,第227頁。這里與《飛草》中的 “控制”與“自然流動”的結合是異曲同工之妙。周文中在尾聲使用“琴弦刮奏”時,仍保留E和bB音的基本的音高結構特征,梁雷則以“姿勢”“節奏性”和“大略的音高群”作為控制聲響結構的手法,讓即興觸發“自然流動”。結果雖大不相同,但都精確地把握 “一筆書”的精神。

此外,鋼琴承載了前面音團所積聚的能量,一次性地宣泄而出。在現場的體驗中,鋼琴成為焦點,有如吸收、融合其它樂器聲部的筆畫,毫不保留地涌入鋼琴“一筆書”聲響中。在《自敘帖》,懷素引用旁人觀看他在書寫時癲狂的評論:竇御史冀云“粉壁長廊數十間,興來小豁胸中氣。忽然絕叫三五聲,滿壁縱橫千萬字。”此段精彩的鋼琴即興,正如竇冀所言,是視覺與聽覺的感知交匯。

“一筆兩筆是為簡,千筆萬筆也是簡”,在黃賓虹先生的啟發下,梁雷理解道:

其實一筆兩筆并不簡,因為一筆包含的內容很多,往往是千變萬化的。而千筆萬筆呢?能否通過千筆萬筆描繪后還能讓人們聽到一個完整清晰的形象?(19)梁雷:《借音樂提問:梁雷音樂文論與作品評析》,上海:上海音樂出版社,2017年,第53頁。

《筆法》除了表現兩位書法家的對比風格,亦包含更深層次的 “簡”與“繁”之對話。聽眾可從第一段發掘“瘦金體”的音色靈動,亦可在織度豐富的第二段感受“一筆書”的大線條。

結 語

由此分析,我們理解周文中與梁雷在實踐 “線條多維性”的手法上,均從單音的角度切入,這也是在書法的領悟中表現于現代音樂創造的一種特征。周文中在《單音作為音樂意義單元:以結構的觀點看音的偏移屬性》,觀察亞洲傳統樂器在單音的發聲法、持續和收尾上,點出單音“偏移”(Deviation)的結構特征(20)周文中:《單音作為音樂意義單元:以結構觀點看音的偏離屬性》,林則雄譯,載梁雷主編:《匯流:周文中音樂文集》,上海:上海音樂學院出版社,2013年,第24頁。。在“變調式”,單音的偏移成為表現易經和筆法變化的關鍵,而梁雷更是進一步地由“一音多聲”進入單音里的轉化與表情。“一音多聲”是多變、流動的,它的完成需靠聽覺的感知,每次聆聽都有更深層次的發現;其聽覺體驗是獨特的。據筆者觀察,梁雷的“書法聲響”或許和近年對音色認知領域的進步息息相關。(21)從梁雷的《時間的凝聚,音響的振發》,可看出頻譜分析是他來理解古琴音色的重要工具。斯蒂芬·麥克亞當斯(Stephen McAdams)就提出對音色的見解:“音色是感知的特性,而非物理特性”。(22)翻譯自凱·斯登堡編著:《音色:聲學、感知與認知》(Timbre: Acoustics,Perception,and Cognition),瑞士: Springer,2019年,第23頁。原文為:“Timbre is a perceptual property,not a physical one.”它的形成仰賴人耳對聲音的分析與過濾,因此音色的現象即是聽覺認知的表現。

從“書法聲響”的實踐角度,我們看到作曲家如何賦予筆法聲音的表情;技術上,書法與音樂的內在共性,激發了我們觀察聲音的不同面向,并將當代作曲推向豐富的多元性。中國傳統文化對國際當代音樂的突破和影響深遠,書法作為重要的文化標志,其藝術內涵更是作曲家們值得耕耘的主題。然而,從周文中的音高理論到梁雷的音色實驗,我們是否還能在“書法聲響”中找到新的突破,繼續為作曲技術提供不同的創作思維?對筆者來說,筆墨下的獨特藝術性,在于每次的回顧總能體驗更深的空間延展和時間變化,我們相信它作為音樂創造的材料實際具有無限可能性。例如,從當代的作曲技術“聲響空間化”(Spatialization)來看,人們通過電腦輔助讓聲音在實體空間中移動,“書法聲響”或許也能與此概念結合,讓靜中有動、動中有靜的線條運行以“聲響空間化”的技巧呈現。(23)梁雷在為電子音樂的《聽景》(Hearing Landscape,2015)中,實驗了水墨和聲響“空間化”的結合,讓畫中的空間變化呈現在聲音里。而在時間上,作曲家利用“無聲”探究聲音的延續,試圖表現下筆、收筆與留白間的線性動態。(24)細川俊夫在《線》系列中,嘗試以 “無聲”表現書法中的留白,并暗示收筆后和下筆前的呼吸循環,讓人的呼吸成為線條的一部分。

“什么時候一個線條不只是一個線條?”周文中的提問提醒我們,無論以何種創新的視角詮釋,始終必須回歸探究“線條多維性”的題目。對此,梁雷以毛筆的角度提出見解:“它是情感,是表達,它包含多個維度,甚至是對位。本質上,周文中成為了用聲音來書寫的書法家。”(25)引自《紐約時報》追悼周文中先生,魯瑤譯,梁雷審閱,2019年,10月29日。周文中打開了中西音樂匯流,讓世界認識亞洲藝文價值,梁雷進一步以跨學科合作開啟不同領域的匯流,讓我們繼續尋找“書法聲響”的實踐新方向。