城市群集聚經濟視角下的環境規制與霧霾污染

——以珠三角城市群為例

雷玉桃 孫菁靖 張 萱

一 引言及文獻綜述

如何協調經濟發展過程中衍生的霧霾污染?目前,中國經濟增長模式正由高速黑色粗放型向高質綠色集約型轉變,對此問題需進行重新解讀。改革開放以來,中國經濟迅速崛起,形成了以三大城市群為主的東部沿海地區經濟高集聚空間形態(張可,2017)[1]。隨著城市化和工業化進程的不斷深入,中國城市在釋放經濟增長動能時,出現了一系列頑固的城市病,大氣環境惡化就是其中之一。特別是在對酸雨脫硫、碳排放采取行動之后,2011年至今我國霧霾天氣頻現,給城市交通、海洋運輸等經濟社會活動以及人體健康造成極大影響,帶來的直接或間接經濟損失巨大,由此霧霾治理成為我國大氣污染防治的新重點(劉遙等,2019)[2]。值得注意的是,中國霧霾通常呈現出以城市群為中心的空間集聚特征,其區域分布與經濟活動集中的區域存在重疊,這似乎蘊意著城市群的經濟集聚與霧霾污染具有某種內在契合。所以在中國經濟綠色轉型的新時期,更應基于城市群集聚經濟的視角來考慮經濟發展產生的霧霾問題。

珠三角城市群作為中國經濟高密度發展的前沿陣地,同樣出現過霧霾肆虐現象。而且珠三角毗鄰南海,屬于亞熱帶氣候,其溫暖、濕潤的特性更易使大氣中的細顆粒吸濕變大形成霧霾(吳兌,2012)[3]。近年來實施的廣東省新型城鎮化、粵港澳大灣區建設等區域發展戰略,將通過資源要素再配置繼續釋放規模經濟效應(雷玉桃等,2020)[4],進一步提升珠三角經濟活動的集聚水平,這也可能會對霧霾污染產生正、負兩種影響。一方面,按照傳統集聚經濟理論,緊湊型的經濟活動可以產生各種集聚效應和溢出效應,在正外部性影響下有利于提高要素的使用效率(Glaeser,2013)[5],從而對珠三角霧霾起到抑制效果;另一方面,經濟形態在空間上的加速匯集,可能會促進城市交通工具數量增加、鄉鎮企業工廠生產規模擴大等(劉軍等,2016)[6],進而加大珠三角有害大氣污染物的排放。那么,珠三角城市群的經濟集聚是會緩解還是加劇其霧霾狀況?以及是否存在閾值,即當經濟集聚水平超過某一臨界點時,其對霧霾的邊際效應發生方向性的改變?這些問題都有待回答。

環境資源往往表現出公共物品的性質,且污染具有負外部性,僅依靠市場力量是無法從根本上實現降污治霾的,所以需要政府采取適當的規制政策進行輔助(黃清煌和高明,2016)[7]。在我國霧霾現象常態化的趨勢下,政府相繼出臺了“大氣十條”、《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》等防治政策,現今已大體形成了由行政命令型和經濟激勵型為主要構成的環境規制體系。經過多年的專項治理,三大經濟增長極中,珠三角在控霾成效上顯現出領先優勢,率先攻克了PM2.5濃度下降到35μg/m3的目標,但未來珠三角繼續降低霧霾污染的任務將更具挑戰性。而且霧霾治理是個循環往復的過程,2017年珠三角霧霾狀況就出現了反彈,與上年相比PM2.5和PM10年均濃度依次增加了6.2%和8.2%(1)數據來源于《2017中國生態環境狀況公報》。。因此,有必要進一步檢驗珠三角城市群各種環境規制的治霾效果。另外,部分文獻認為環境規制能顯著影響經濟集聚(劉金林和冉茂盛,2015)[8],而經濟集聚又與霧霾污染存在聯系,那么珠三角環境規制通過作用于經濟集聚,到底會對霧霾污染產生怎樣的間接影響?這也是關注的要點。

環境規制、經濟集聚與霧霾污染是珠三角城市群實現綠色化發展必須考慮的三個變量,現有研究雖對三者的兩兩關系進行了有益的討論,但聚焦于珠三角城市群層面的較少,將三個變量納入同一系統并考慮潛在雙向因果關系的則更少。已有文獻對環境規制的經濟效應和減排效應開展了探究。對于環境規制的經濟效應,Barbera和McConnell(1990)[9]、Shadbegian和Gray(2005)[10]等傳統學派認為政府實施規制政策難免會加重企業的“遵循成本”,不利于生產率水平的提升;以Porter為典型代表的修正派則持相反觀點,認為適度的規制工具對企業產生的“創新補償”可以填補部分甚至全部的額外環境成本,從而對生產率起到正向的促進作用(Porter和Van der Linde,1995[11];Hamamoto,2006[12];Jorge et al.,2015[13])。對于環境規制的減排效應,Adar和Griffin(1976)[14]認為環境規制能否實現降污減排取決于規制手段的類型,不能以一概全;Greenstone(2002)[15]、Blackman和Kildegaard(2010)[16]指出政府規制工具無法推動企業加速技術創新以實現緩解污染的目標;王書斌和徐盈之(2015)[17]、屈小娥(2018)[18]認為異質性環境規制政策會通過不同的傳導路徑來實現霧霾脫鉤;鄺嫦娥等(2017)[19]表明正式、非正式環境規制均要越過某個閾值才能實現降污減排。已有研究對經濟集聚與污染減排主要持三種觀點:其一,經濟集聚引起的生產規模擴大和能源消耗增加會惡化環境質量。Verhoef和Nijkamp(2002)[20]發現產業集聚程度越高環境污染越嚴重。其二,經濟集聚產生的正外部性能激發企業研究清潔生產技術,有助于污染減排。Dean et al.(2009)[21]、Koster和Rouwendal(2013)[22]、陸銘和馮皓(2014)[23]分別認為產業、FDI、經濟活動的空間集聚能夠改善環境質量。其三,經濟集聚與環境污染存在非線性關系。原毅軍和謝榮輝(2015)[24]發現產業集聚與環境污染的長期關系具有不確定性。邵帥等(2019)[25]認為經濟集聚與碳排放具有倒N型的聯動趨勢。此外,關于珠三角霧霾的研究,基本集中在霧霾的時空變動、化學構成以及健康安全評價等方面(蔣超等,2018)[26]。由于國內近年才開始監測PM2.5濃度,大多學者使用近幾年的PM2.5濃度、API指數或哥倫比亞大學社會經濟數據和應用中心(SEDAC)公布的NASA衛星監測數據來評定霧霾程度(秦蒙等,2016[27];梁偉等,2017[28];劉暢等,2019[29]),但數據年份較少,無法體現霧霾污染的時序特征,且1998-2012年SEDAC只提供了每三年的滑動均值,數據上具有明顯的局限性(張華和唐玨,2019[30];劉華軍和彭瑩,2019[31]),因此分析結果的時效性和準確性難以把握。

鑒于此,本文的創新之處主要體現為:一是研究視角的不同。本文從城市群集聚經濟的角度出發,將環境規制、經濟集聚和霧霾污染納入同一框架進行理論和實證兩方面的探討,不僅考慮不同類型環境規制對霧霾污染產生直接效應的差異性,還探究各種環境規制工具通過經濟集聚對霧霾污染產生的間接效應。二是豐富了相應的研究內容。多數文獻忽略了霧霾污染對環境規制、經濟集聚,以及經濟集聚對環境規制的反向作用,本文加入氣象因素變量,利用三階段最小二乘法(3SLS)對潛在的反向影響關系進行檢驗。三是擴展研究樣本,進一步優化了研究數據。本文納入珠三角城市群的6個潛在擴展區形成“9+6”融合發展的研究樣本(2)《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要(2008-2020年)》將珠三角界定為廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、肇慶、惠州9個城市;《廣東省新型城鎮化規劃(2016-2020年)》提出環珠三角城市要深度融入珠三角,基本形成“廣佛肇+清遠、云浮、韶關”“深莞惠+汕尾、河源”“珠中江+陽江”三大新型都市區。考慮到分析的長遠性和全面性,將韶關、河源、汕尾、陽江、清遠、云浮6個城市作為擴展區納入研究范圍中。;基于達爾豪斯大學大氣成分分析組(Atmospheric Composition Analysis Group)公布的NASA柵格數據,利用ArcGIS軟件進一步解析為珠三角及擴展區各市的年均PM2.5濃度值,并結合使用中國環境監測總站發布的最新地級市PM2.5年均數據,盡量避免霧霾測度上的時滯和偏誤。研究旨在為新時期區域霧霾防治和經濟綠色化發展提供新思路,對珠三角未來合理制定環境政策具有重要參考價值。

二 理論分析與事實特征

(一)理論分析

在以集聚為核心要義的珠三角區域發展戰略背景下,亟需基于城市群系統,進一步明晰環境規制、經濟集聚與霧霾污染三者的作用關系以及兩兩之間的反向影響。本文結合集聚經濟理論、外部性理論和環境庫茲涅茨曲線(EKC)假說等,提出具體的影響機制框架(見圖1)。

圖1 環境規制、經濟集聚與霧霾污染的關系

1.環境規制與霧霾污染

由于環境規制政策具有多樣性,所以環境規制對霧霾的凈化作用不僅取決于實施強度,還受其組合類型的影響。立法或行政部門可直接設置監管排污單位降污減排的環保法律法規,這種具有剛性特征的命令型規制雖然能使霧霾防治在短期內取得成效,但對政府執行力度和成本的標準較高,而且“一刀切”的監管措施無法平衡不同排污者所受影響的差異,可能會抑制企業創新、影響效率,長遠上看治霾效果有所欠缺。政府還可以借助市場機制來促使企業提高環保標準,如征收環保費用或加大環境治理投資等,這種具有激勵性質的規制手段能夠為企業減排提供更多自由,但也需要更加完善的市場體系,且減霾成效存在一定的滯后性(趙玉民等,2009)[32]。從另一角度來看,污染水平高的地區通常會實行高強度的環境規制政策。原因在于霧霾污染對公眾身體健康具有嚴重威脅,可能引致當地就業人員外流;而且霧霾天氣會明顯降低道路的能見度,影響公路、機場、海洋等交通運輸,易造成較大經濟損失(黃清煌和高明,2016)[7]。在社會多方的治霾訴求之下,政府必然會加大環境規制力度并構建有效的規制工具組合。

2. 環境規制與經濟集聚

環境規制影響經濟集聚的渠道有:一是遵循成本效應。企業受制于政府的環境監管,不得不承擔額外的污染治理費用或繳納環保稅,這無疑會提高企業的“合規成本”,擠占企業用于生產盈利的勞動、資本和技術等要素投資,進而抑制生產效率、阻礙經濟集聚(Barbera和McConnell,1990[9];Shadbegian和Gray,2005[10])。二是創新補償效應。為保持原有的市場競爭力,在政府污染監控的督促下,企業會繼續研發新型生產技術和節能減排技術,從而帶動整個產業鏈成長升級,達到減排和效率提升的雙贏,加強經濟集聚(Porter和Van der Linde,1995[11];Hamamoto,2006[12];Jorge et al.,2015[13])。三是市場競爭效應。加強環境管制力度,可以促進市場競爭,完善“優勝劣汰”機制,使行業間要素集中于效率較高、技術較強的企業,從而提升經濟集聚水平。四是循環經濟效應。匯集于城市群內的關聯產業,可以共同循環使用可回收的廢棄物,進一步提高經濟集聚效應(馮薇,2008)[33]。反之,經濟集聚也會對環境規制產生影響。在經濟集聚的初期,規模不經濟、擁擠效應等負外部性尚未顯現,民眾對美好生態環境的訴求并不強烈,因而地方政府更加注重提升經濟增長速度,實行的環保標準和管制力度相對寬松;在經濟集聚的中后期,集聚所帶來的正外部性不足以彌補環境惡化造成的損失,民眾對綠色生態偏好不斷加強,此時地方政府之間的GDP錦標賽逐漸轉向綠色GDP競爭,會開始提高對能源密集型產業和污染型外資的環境審查標準(陳詩一和陳登科,2018)[34]。

3. 經濟集聚與霧霾污染

依據EKC假說,珠三角城市群經濟集聚對霧霾污染的影響與其所處發展階段有關(Grossman和Krueger,1995)[35]。在經濟發展的早期爬坡階段,各種公共資源和企業單元不斷匯集,逐漸顯現規模經濟效應和知識溢出效應,企業通過共享排污設施、學習先進生產技術等,降低運輸、管理成本和能耗,并進一步加大先進技術的研發投入,此時經濟集聚對霧霾污染表現出凈化效應;在經濟發展的快速增長階段,高污染高耗能的重工業通常占據產業結構主體,隨著核心城市要素集聚能力的不斷加強,工業企業產能迅猛增大,城市交通明顯擁擠,造成能源消耗、車輛尾氣排放等環境負擔急劇增加,此時經濟集聚產生的規模經濟、資源共享、技術溢出等正外部性難以填補形成的霧霾效應;在經濟發展的成熟穩定階段,地方化經濟和城市化經濟優勢基本得到釋放,產業結構逐漸綠色化,大量企業選擇“抱團”,有利于清潔生產技術和環保運輸工具的創新使用、污染治理的專業化分工以及政府環境監管的統一實行,此時經濟集聚能夠有效抑制霧霾污染(邵帥等,2019)[25]。霧霾污染也可以通過城市化和人力資本兩種途徑來反向影響經濟集聚,如果城市霧霾天氣多發,一方面會造成人口居住地和企業生產活動的向外轉移,削弱城市規模報酬遞增效應,另一方面會影響勞動力供給,阻礙人力資本的深化積累,這些終將改變地區經濟活動的空間集聚程度(蔣超等,2018)[26]。

根據以上理論分析,本文提出如下假說。

H1:直接影響上,珠三角城市群不同類型環境規制對霧霾污染的影響存在差異;經濟集聚與霧霾污染具有倒N型的聯動關系。

H2:間接影響上,珠三角城市群環境規制可以通過經濟集聚影響霧霾污染。

H3:反向影響上,珠三角城市群霧霾污染對環境規制、經濟集聚,以及經濟集聚對環境規制具有反向作用。

(二)事實特征

1.珠三角城市群霧霾污染的時空特征

采用ArcGIS軟件中的自然斷點法對珠三角及擴展區的霧霾污染程度進行分級,考察2003、2010、2018三年霧霾污染的空間分布特性(見表1)。大體上,2003-2018年間珠三角區域霧霾呈現明顯的“核心—外圍”特征,并表現出逐漸由核心城市向外圍城市擴散的發展趨勢。其中,2003年和2010年廣州、佛山和東莞的PM2.5監測濃度值較高,肇慶和云浮的污染狀況逐漸顯現,河源和汕尾的污染程度較輕。2018年核心城市——廣州的霧霾濃度層級有所下降,外圍城市——肇慶、清遠、韶關、東莞和河源的污染層級有所上升。深圳、中山和珠海的霧霾程度相對較輕,可能是由于其地處沿海易形成小范圍的區域性環流,海陸風對霧霾起到一定的削弱作用(蔣超等,2018)[26]。

表1 珠三角區域2003、2010、2018年的霧霾污染程度分組

2. 珠三角城市群環境規制、經濟集聚和霧霾污染關系的初步判斷

通過繪制散點圖(見圖2),對珠三角城市群三種環境規制、經濟集聚和霧霾污染的變化作出初步觀察。圖2顯示,各類環境規制與霧霾污染均呈現較為明顯的線性關系,但影響方向有所差異,說明有必要考慮環境規制的異質性影響。經濟集聚與霧霾污染之間的互動趨勢不明顯,且存在一定的階段性,這也提示在實證中應考慮經濟集聚的非線性影響。

圖2 不同類型環境規制與經濟集聚、霧霾污染的關系圖

三 研究設計與數據說明

(一)研究設計

1.直接與間接影響關系檢驗模型

本文從珠三角城市群集聚經濟的視角檢驗環境規制對霧霾污染的影響機理,依據STIRPAT環境效應分析模型和EKC假說,構建如下實證模型:

pmit=α0+α1erit-1+α2aggit+α3saggit+α4taggit+α5Xit+μi+εit

(1)

pmit=β0+β1erit-1+β2aggit+β3erit-1*aggit+β4Xit+μi+εit

(2)

其中,i代表城市,t代表時期。因變量pm為霧霾濃度;er為各種環境規制集合,根據上文理論分析,變量間可能會反向影響,因此實證中采用er的滯后一期來緩解單方程中可能存在的內生性;agg為經濟集聚,sagg為二次項,tagg為三次項;交互項er*agg用于驗證環境規制能否通過經濟集聚對霧霾污染產生間接效應;X為控制變量;μi為城市效應;εit為擾動項。

2. 反向影響關系檢驗模型

結合理論分析,環境規制、經濟集聚與霧霾污染三者可能存在反向因果關系,構建聯立方程可以較好地識別各變量的反向影響。因此,本文建立如下聯立方程:

erit=φ0+φ1pmit-1+φ2aggit+φ3hoffit+φ4fdiit+φ5enerit+φ6finait+τit

(3)

aggit=θ0+θ1erit+θ2pmit+θ3urbanit+θ4hoffit+θ5fdiit+θ6techit+θ7transit+θ8popit+ηit

(4)

pmit=δ0+δ1erit+δ2aggit+δ3busit+δ4greenit+δ5vcit+δ6rhit+δ7shit+ζit

(5)

其中,產業結構hoff、對外開放程度fdi、能源消耗ener、財政狀況fina為式(3)規制方程的外生變量;城鎮化urban、產業結構hoff、對外開放程度fdi、技術水平tech、交通基礎設施trans、人口密度pop為式(4)集聚方程的外生變量;公車數量bus、綠化水平green、空氣流通系數vc、相對濕度rh、日照時數sh為式(5)霧霾方程的外生變量。τit、ηit和ζit為擾動項。依據徐志偉(2016)[36]的分析,實際中從霧霾污染出現到專項環境政策實施通常存在時滯,所以在規制方程中使用pm的滯后一期。

(二)變量與數據

1.變量選取

(1)霧霾污染(pm)。由于霧霾數據無法直接獲取,因此大部分研究使用API指數、PM10和PM2.5濃度年均值等作為代理變量。依據孫攀等(2019)[37]對霧霾污染衡量指標的分析,PM2.5濃度占總懸浮顆粒物的56.7%-75.4%左右,并占PM10的80%-90%以上,本文選擇PM2.5濃度年均值作為霧霾污染的測度指標。

(2)環境規制(er)。本文參考趙玉民等(2009)[32]對環境規制類型的劃分,結合地級市數據的可得性,主要分析命令型和經濟型環境規制的差異性,并將經濟型規制進一步細分為費用型和投資型兩種。命令型環境規制(mer),以單位工業增加值大氣污染處理量來測度;費用型環境規制(fer),以城市垃圾和污水處理費總和來測度;投資型環境規制(ter),以市容環境衛生投資額來測度。

(3)經濟集聚(agg)。常用的集聚指標有泰爾指數、赫芬達爾指數、就業密度和產出密度等,考慮到經濟集聚是指某一單元內經濟行為的集中程度,而單位面積上承載的經濟活動量可以較優地測度區域內的經濟集聚水平(Ciccone和Hall,1996)[38],因此本文使用各地級市單位面積第二、三產業增加值來度量珠三角經濟集聚。

(4)控制變量。為盡量緩解遺漏變量偏誤,本文對以下變量加以控制:城鎮化水平(urban),用城鎮人口占常住人口比例度量。依據生態現代化理論和城市生態轉型理論,城鎮化初期通常以城市建設和經濟發展目標為首而忽視城市生態環境,進入到中后期時社會對環境要求不斷提升,會借助技術手段、政府管控等方式治理污染,所以城鎮化對霧霾污染的影響取決于二者權衡。產業結構(hoff),用霍夫曼系數倒數度量,即重工業產值占輕工業產值的比例。在我國工業化進程中,鋼鐵等重工業的發展需要燃燒大量化石能源,不可避免地會引發霧霾問題,所以產業結構調整會對霧霾污染產生重要影響。對外開放程度(fdi),用當年實際使用外資金額度量。對外開放程度可能存有“污染避難所”和“污染光環”兩種影響,所以對霧霾污染產生的效應具有不確定性。能源消耗(ener),用單位地區實際GDP電耗度量。高能源消耗結構是造成霧霾污染的一大來源。科技投入(tech),用工業企業R&D經費內部支出度量。技術進步可以幫助企業提高技術水平和能源效率,有利于霧霾減排,但跨越式的技術創新可能會產生能源回彈效應,削弱技術進步對霧霾污染的緩解作用。交通基礎設施(trans),用人均城市道路面積度量。道路擁擠會提高機動車耗油量,加重尾氣污染問題,所以公共交通基礎設施條件對霧霾形成具有一定影響。公交車數量(bus),用年末實有公共汽(電)車營運車輛數度量。燃油公交向電公交的轉變,有助于減少汽車尾氣排放,降低霧霾濃度。人口密度(pop),用每平方公里人口數度量。城市人口匯集會提高就業密度和勞動生產率,釋放經濟集聚效應,對霧霾污染產生影響。綠化水平(green),用建成區綠化覆蓋率度量。加大城市綠化面積,對減少有害顆粒物、凈化空氣具有促進作用。面板聯立方程另外加入的外生變量包括:財政狀況(fina),用財政收入占GDP的比重度量。環境規制的主體是政府,地方政府財務狀況會對本地環境規制力度產生影響,因此將fina引入規制方程加以控制。三個氣象變量,即空氣流通系數(vc)、相對濕度(rh)和日照時數(sh)。氣候條件是形成霧霾天氣的直接因素,一般來說,空氣流通性越強、日照時間越長,越容易形成大氣循環進而減輕霧霾,而高相對濕度則會加快霧霾的形成和轉化速度,所以將這三個氣象變量作為控制變量加入霧霾方程。

2. 數據說明

本文霧霾污染的代理變量數據主要來源于兩個方面:一是達爾豪斯大學大氣成分分析組(Atmospheric Composition Analysis Group)公布的NASA柵格數據(精度為0.01°×0.01°),參考Van Donkelaar et al.(2019)[39]的研究,利用ArcGIS軟件將中國區域數據集進一步解析為各地級市的年均PM2.5濃度值。此數據集具備與哥倫比亞大學SEDAC公布的監測數據的相同優點,均使用了地面監測數據來輔助衛星遙感數據;另外此數據集為一年期內的均值,還可以彌補SEDAC數據存在三年滑動處理的局限性。二是中國環境監測總站的PM2.5年均數據,符合中國霧霾濃度的真實情況(雷玉桃等,2021)[40]。

社會經濟數據來自對應年份的《廣東統計年鑒》《中國城市統計年鑒》和《中國城市建設統計年鑒》;空氣流通系數源自歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)的ERA-Interim數據庫(3)ERA-interim數據庫提供了全球0.75°×0.75°網格的10米高度風速和邊界層高度數據,兩者相乘即為空氣流通系數。;相對濕度和日照時數數據源于中國環境監測總站和中國氣象科學數據共享服務網。樣本區間為2003-2018年,少量缺失值通過均值法完善;原始數據均調整為實際值,并做對數化處理以緩解異方差性。

四 實證結果與分析

(一)直接影響分析

1.基準回歸

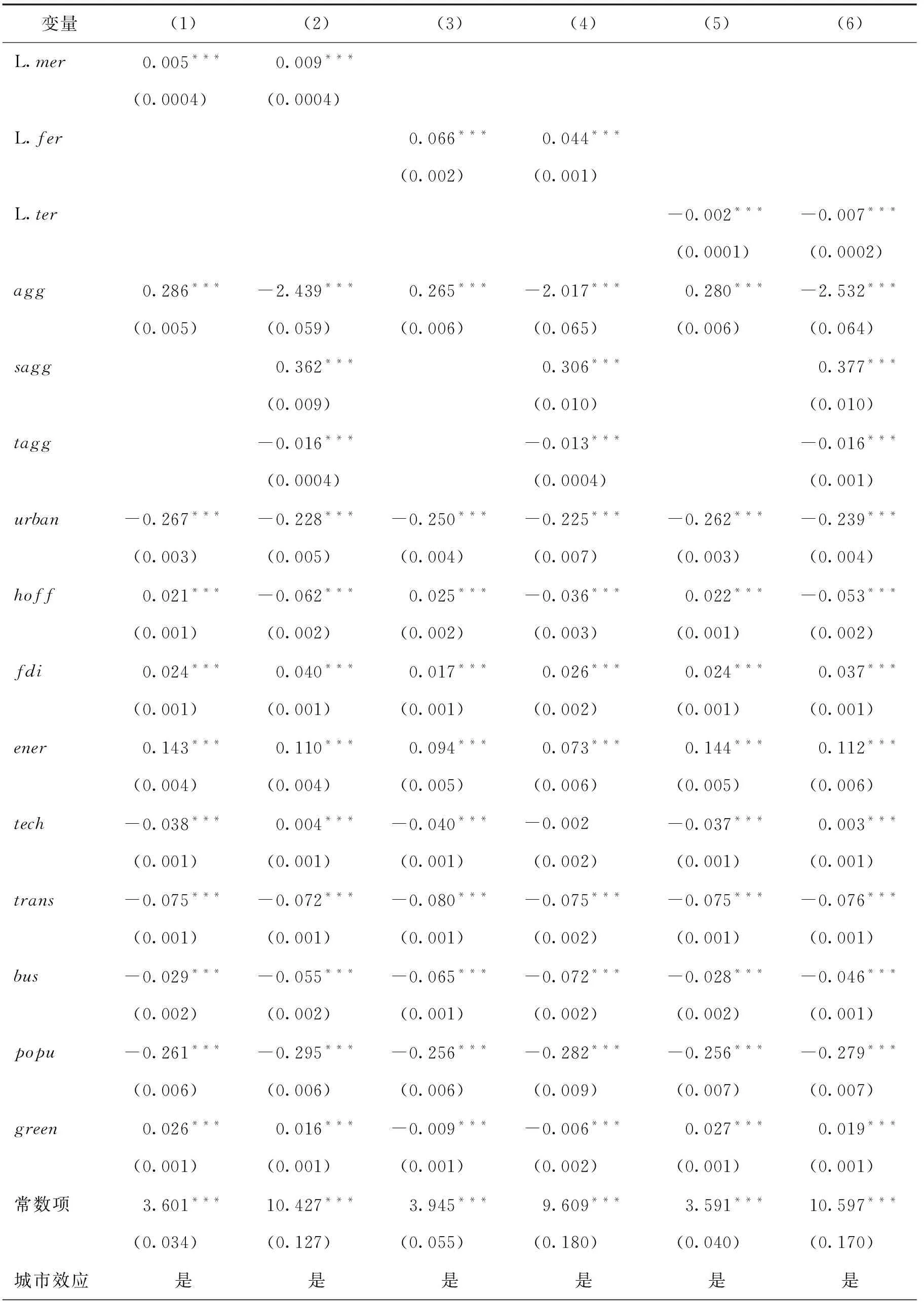

由于研究樣本是長面板數據,可以放松擾動項的獨立同分布假設,考慮可能存在異方差與自相關,本文采用全面可行廣義最小二乘法(FGLS)來實現有效率的估計(結果見表2)。

表2 直接影響回歸結果

(續上表)

表2報告了珠三角城市群環境規制、經濟集聚對霧霾污染的直接影響。列(1)-列(6)估計結果顯示,命令型環境規制(mer)、費用型環境規制(fer)滯后一期對霧霾污染(pm)的彈性系數顯著為正,說明珠三角上一期實行的命令型和費用型環境規制對當期霧霾存在“失靈”現象,可能是因為政府硬性設定的減排標準、違規懲罰或征收排污費等政策對企業而言是成本負擔,在市場消費不變的情形下,不利于企業增加盈利以及環保技術的資金投入,必然會對綠色技術革新產生擠出效應,從而無法實現跨期治霾。而投資型環境規制(ter)滯后一期的估計系數顯著為負,說明上一期投資型環境規制能夠有效減少當期霧霾,這與張平等(2016)[41]的研究結論一致,投資型環境規制是最終可以形成固定資產的長期政策,有助于企業改變短期投資取向,明晰清潔生產技術研發方向,減少企業綠色轉型風險,所產生的激勵效應能夠實現長期減霾效果。總體來看,珠三角不同類型環境規制對霧霾污染的直接影響存在一定差異,從而驗證假說H1。

表2列(1)、 列(3)、 列(5)是沒有加入經濟集聚(agg)多次項的結果,顯示經濟集聚的估計系數均顯著為正,表明隨著珠三角經濟集聚水平的提高,霧霾濃度會繼續加大。在加入經濟集聚的二次項(sagg)和三次項(tagg)之后,估計系數表現出“負—正—負”的變化特征,且都在1%的水平上顯著,說明珠三角經濟集聚與霧霾污染長期上確實存在倒N型的曲線關系,驗證了假說H1。在mer、fer和ter三組方程中,當集聚程度分別小于低閾值4.947、4.779和4.969(140.685、119.008和143.857萬元/平方公里)時,經濟集聚對霧霾污染能產生凈化效應,此時珠三角工業化和城市化發展處于起步階段,整體經濟集聚水平不高,由于企業產出能力相對較低、污染排放較少,該階段通過共享基礎設施、技術外溢等釋放的規模經濟效應足以抑制霧霾形成。當集聚程度分別大于低閾值又小于高閾值10.573、10.568和10.342(39070.267、38856.907和31011.928萬元/平方公里)時,經濟集聚會進一步加劇霧霾污染,此時珠三角工業化和城市化處在快速發展的成熟期,主要依靠要素驅動成為其他國家產品代加工的集中地,以重工業為主的粗放型發展模式雖然能促進經濟在空間上快速集聚,但不可避免地引起大量的能源消耗和污染排放,導致霧霾現象愈加嚴重。當集聚程度分別超過以上三個高閾值時,其對霧霾污染又會產生新一輪的抑制效應,這時珠三角工業化和城市化進入高質發展階段,總體的集聚狀況已達到高水平,大多數企業匯集于同一范圍,有助于減少治霾費用,提高政府監管效率,推廣先進環保技術,擴大清潔能源和綠色交通工具的應用面,進而促進減霾效率的提升;而mer方程下經濟集聚的高閾值最大,說明在命令型環境規制的干預下,珠三角經濟需要達到更高的集聚水平才能抑制霧霾,從側面反映了執行命令型環境規制的經濟成本較大。

參考余東華和張明志(2016)[42]的研究,采用最大比例狀態法可將珠三角各城市的經濟集聚進行等級劃分(見表3)。考察期內只有韶關、河源、清遠的經濟集聚程度出現過比低閾值小的情況,說明這三個地級市正處于由倒N型曲線第一階段向第二階段轉變的過渡期,未來很有可能會遭遇霧霾襲擊;而其余城市均處在低閾值和高閾值之間倒N型變動的第二個時期,這也進一步驗證了目前珠三角經濟集聚的繼續提高會加重霧霾污染,珠三角仍面臨減霾壓力。

表3 2003、2010、2018年珠三角城市群經濟集聚演變

表2中控制變量的回歸結果顯示:城鎮化(urban)系數顯著為負,表明隨著珠三角城市化進程的繼續深入,可以有效扼制霧霾污染。產業結構(hoff)系數在未考慮經濟集聚的長期非線性影響時為正,表明重工業產值比例增加會導致霧霾濃度提升;考慮經濟集聚的長期非線性影響后hoff系數為負,意味著重工業清潔化改造需要較長時間才能顯現效果。對外開發程度(fdi)系數顯著為正,表明在珠三角城市群“污染天堂”假說成立,外資流入會加重霧霾污染。能源消耗(ener)系數顯著為正,表明珠三角能源結構有待改進,化石能源消耗占比較大。科技投入(tech)系數基本為負,表明加大珠三角地區的研發經費投入有助于減少霧霾。交通基礎設施(trans)系數顯著為負,表明珠三角城市群交通基礎設施越好,越有利于減少霧霾。公交車數量(bus)系數顯著為負,表明珠三角地區普及環保電公交的成效較好。事實上,珠三角地區在公共交通領域推廣新能源電動汽車力度較大、效果明顯。在廣東省政府出臺的《關于加快新能源汽車推廣應用的實施意見》中就提到,讓珠三角地區成為全國純電動公交車推廣應用的示范區域。而據報道,深圳已率先在2017年實現公交車純電動化,廣州、珠海在2018年底實現公交車純電動化,佛山、東莞在2019年底實現公交車純電動化。珠三角及擴展區2005-2018年年末就業人數顯示,第三產業是珠三角地區人口流動的主要方向,而人口密度(pop)系數顯著為負,可能就是由于珠三角城市群吸引的大量人口流向了第三產業,進一步帶動了第三產業的發展,從而對霧霾污染表現出抑制作用。綠化水平(green)系數在命令型和投資型規制下為正,在費用型規制下為負,可能是珠三角綠化建設的當期減霾效果具有不確定性,尚未起到“立竿見影”的減霾作用,將green做滯后一期處理后重新回歸,發現各組系數均顯著為負,說明擴大城市綠化覆蓋率確實有助于吸附降解和抵御霧霾。

2. 穩健性檢驗

本文借鑒孔海濤等(2019)[43]的處理方法,采用更換關鍵變量指標和縮短樣本時間兩種方法進行穩健性檢驗。首先,通過更改經濟集聚的代理變量來檢驗是否存在測量誤差,選取就業密度即各城市的就業人員年末數與土地面積之比來代替前文的產出密度。其次,截取總樣本2004-2017年的面板數據重新回歸。結果顯示(4)限于篇幅,穩健性檢驗結果未列出,作者備索。,核心變量系數的符號和顯著性與基準回歸結果基本一致,說明上文結論具有穩健性。

(二)間接影響分析

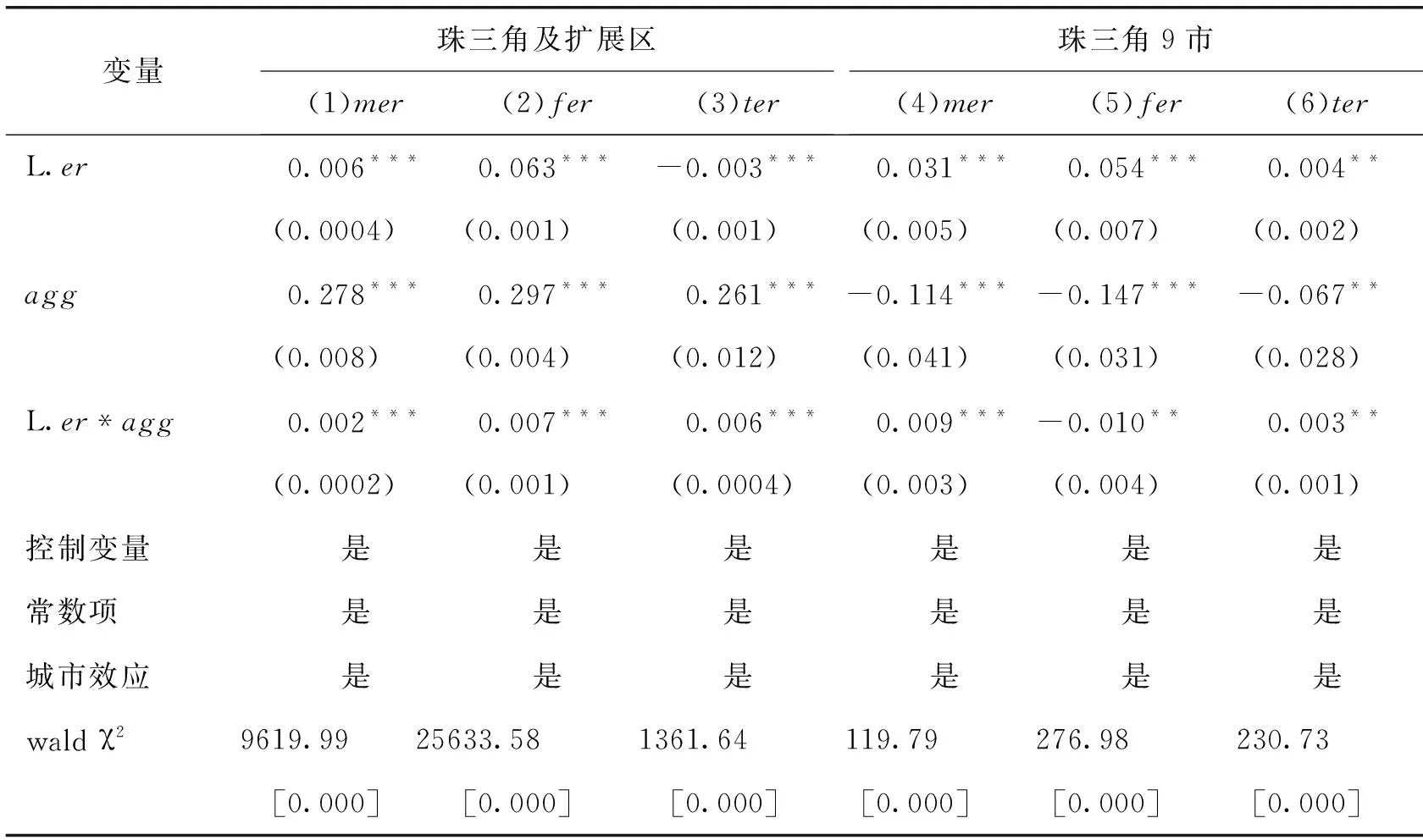

為繼續考察珠三角城市群環境規制對霧霾污染的間接影響,本文加入各類環境規制與經濟集聚的交互項,來檢驗假說H2,并將珠三角9市作為參照樣本,進一步分析因空間格局變化帶來的影響,結果見表4。

表4 間接影響回歸結果

從表4列(1)-列(3)結果可以看出,各種環境規制以及經濟集聚的系數符號和顯著性與表2的結果相符。三組環境規制方程中,交互項(er*agg)的估計系數均顯著為正,說明珠三角環境規制可以通過經濟集聚間接影響霧霾污染,假說H2得證。但在核心城市較小、外圍城市加大的“扁平化”空間結構下,珠三角城市群經濟集聚無法改善命令型和費用型規制跨期治霾失靈問題,并且會抑制投資型規制對霧霾產生凈化作用。對比列(1)-列(3)與列(4)-列(6)可發現,列(4)-列(6)中三種環境規制的系數均顯著為正,經濟集聚及其與費用型規制交互項的系數均由正轉負,且至少在5%的水平上顯著,原因在于縮小珠三角城市群的空間范圍后,城市群內部各單元的差距變小,更有利于形成功能分工和規模互借,進一步強化中心城市的集聚作用和輻射作用,經濟活動在地理空間上顯現出的高質集聚可以抑制霧霾加劇,間接地促進環境規制釋放治霾效應。

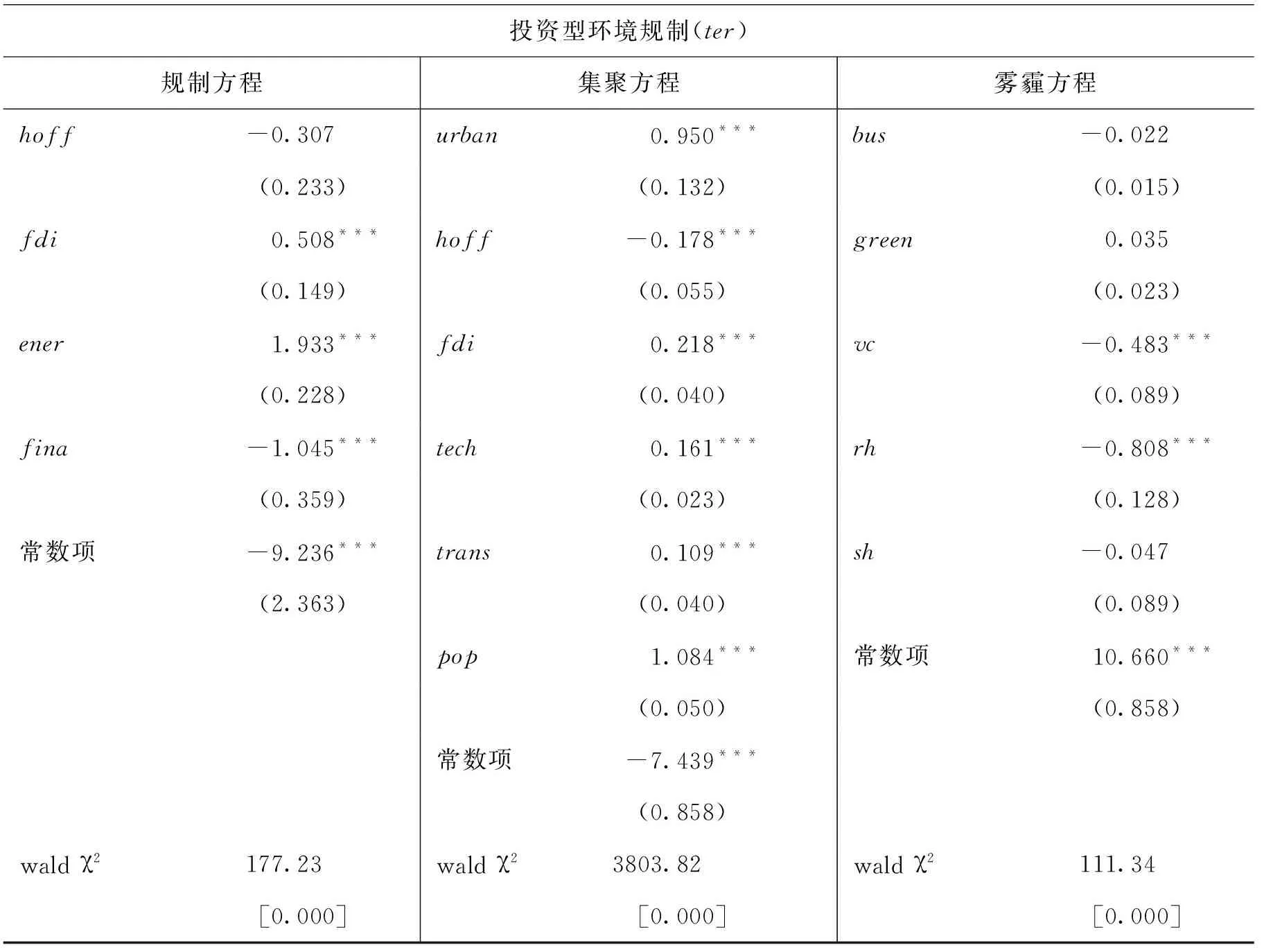

(三)反向影響分析

本文運用聯立方程(3)-(5)檢驗假說H3。由于三階段最小二乘法(3SLS)可以更有效地識別聯立方程各系統之間的相互關系,因此本文基于3SLS的分析范式對所設模型進行實證檢驗。按照聯立方程的階條件和秩條件,本文模型為過度識別,因而可以采用3SLS來做系統估計(結果見表5)。由表5可得,珠三角城市群環境規制、經濟集聚與霧霾污染之間存在一定的反向因果關系,具體如下:

表5 反向影響回歸結果

(續上表)

(續上表)

從規制方程來看,珠三角城市群上一期霧霾濃度的增加未能促進當期命令型和投資型環境規制強度的提升,不過可以倒逼費用型環境規制提高力度。經濟集聚水平的上升,雖然會削弱命令型環境規制的執行強度,但能夠加強兩種經濟型環境規制的力度,不過經濟集聚每提升1%,費用型和投資型環境規制強度僅分別增強0.69%和0.54%左右,可見兩種經濟型環境規制漲幅要比經濟集聚小,參考徐志偉(2016)[36]的結論,說明珠三角城市群經濟發展依然是“先污染,后治理”的方式。目前珠三角產業結構、對外開放程度和能源消耗的狀況不斷刺激政府加強環境管制,這與上文分析一致。需特別說明的是,珠三角各城市財政狀況提升會削弱環境規制力度,說明地方政府間可能存在環境規制“逐底競爭”。

從集聚方程來看,珠三角城市群加強環境規制會抑制經濟的進一步集聚,說明環境與經濟的雙贏局面尚未出現。霧霾污染反而會加快經濟集聚,尤其是在經濟型環境規制的干預下,表明珠三角呈現的經濟增長極效應是以犧牲環境為代價的。另外,城鎮化水平、經濟外向程度、技術水平、交通便利程度和人口集聚對珠三角經濟集聚均有一定的促進作用。但重工業產值占比的提升對經濟集聚會產生負向影響,說明傳統的粗放式產業構成已經無法帶動珠三角經濟進入高層級集聚階段。

從霧霾方程來看,只有當期的命令型環境規制能夠明顯降低霧霾濃度,兩種經濟型環境規制的影響均不顯著,這也驗證了命令型環境規制對珠三角霧霾確實具有較好的短期抑制作用。同時,珠三角經濟集聚會加大有害顆粒物的排放,進一步驗證了上文的分析結果,公共汽(電)車使用量和綠化覆蓋率的影響效果也與前文一致。此外,空氣流通系數、相對濕度和日照時數均與霧霾污染呈負相關,說明充足的光照能加快水汽蒸發形成大氣對流,有利于細顆粒物的擴散。

五 結論與啟示

在中國經濟向綠色、高質轉型的新時期,只是籠統地考慮中國經濟發展衍生的霧霾污染問題或是檢驗環境規制的減霾效應缺乏針對性和系統性。本文基于集聚經濟的視角,針對珠三角城市群這一經濟增長極,系統地闡述并分析了異質性環境規制、經濟集聚與霧霾污染之間的直接和間接關系,另外在3SLS分析范式下充分考慮了三者間易被忽略的反向影響。主要得到以下結論:(1)直接影響上,珠三角城市群不同類型環境規制對霧霾污染存在不同的效應,其中命令型環境規制能夠釋放短期的減霾效應,投資型環境規制的減霾效應具有跨期性,費用型環境規制則不存在減霾效應。珠三角經濟集聚與霧霾污染存在倒N型曲線關系,且大多數地級市處于集聚加劇霧霾的第二階段,尤其是在命令型環境規制的干預下,珠三角經濟集聚需邁過更高的拐點才能步入減緩霧霾的第三階段。(2)間接影響上,珠三角城市群各類環境規制都能通過經濟集聚對霧霾污染產生作用,但不具備有效的減霾效果,不過強化城市群中心極化水平可以緩解費用型環境規制在減霾上的失靈現象。(3)反向影響上,珠三角城市群各類環境規制、經濟集聚與霧霾污染之間存在一定的反向因果關系。具體來說,霧霾污染只能倒逼費用型環境規制加強力度;經濟集聚主要對經濟型環境規制產生反向促進作用,但后者漲幅小于前者,說明珠三角仍處于“先污染,后治理”的發展模式;環境規制會阻礙經濟的進一步集聚,霧霾污染反而會加快經濟集聚,一定程度上說明珠三角的經濟增長極效應是以犧牲環境為代價的。

上述結論對于珠三角區域可持續發展具有重要政策啟示。首先,當前的廣東省新型城鎮化、粵港澳大灣區建設等區域發展戰略,均以經濟集聚為核心要義,但本文結論提示珠三角經濟集聚與環境治理尚未達到雙贏的理想效果,“先污染,后治理”的發展模式是導致霧霾回彈的根本誘因,因此只有破解二者間的惡性循環才能實現珠三角城市群的可持續發展。當珠三角經濟集聚進入高層級階段,將會釋放新一輪的霧霾減排效應,所以珠三角可繼續深入城市群一體化發展,打破阻礙內部城市間經濟往來的壁壘,共建產業園區,加速提升城市群整體的經濟集聚水平。其次,珠三角城市群具有核心—邊緣的集聚空間結構特征,整個城市群以廣州、深圳為中心主導,經濟活動以圈層式擴散為主,從而使得經濟核心區不斷擴大,本文結論顯示強化珠三角的中心極化程度,能夠促使環境規制通過影響經濟集聚進而發揮抑霾效果,所以珠三角城市群可進一步提升核心城市的集聚水平和輻射能力,繼續完善城市群內部的交通基礎設施建設,加快二、三產業的信息化和數字化轉型,以促進經濟集聚區由中心向外圍擴展。最后,在制定珠三角城市群總體環境規制政策時,應重視不同環境規制政策的時滯性,本文研究表明命令型環境規制對當期霧霾的抑制作用明顯,投資型環境規制具有跨期減霾的特性,而費用型環境規制還未顯現治霾成效。因此要促進政府和市場在改善環境方面各司其職,在政府設置城市群內剛性環境約束及排污交易機制之后,應鼓勵企業加大投資、開展綠色技術創新以實現降污減排,進而提高市場對排污權等環境要素進行配置的有效性,推動各城市加快產業綠色轉型。