勞動化敘事構建鄉村品牌新價值

——以“川香秋月”VLOG為例

陳 凌

一、問題提出:鄉村品牌構建需要新敘事

改革開放40多年,我國社會政治、經濟、文化得到迅速發展。與此同時,歷史積累的“三農”、城鄉二元結構等現實難題也亟待解決。正因如此,國家相繼提出新農村建設、鄉村振興戰略等,以舉國之力解決農村貧困落后問題。“2020年11月23日,貴州省宣布最后9個貧困縣實現貧困退出。這標志著全國832個國家級貧困縣全部脫貧摘帽。”[1]國家從頂層制度設計扶持農村建設,全面實現脫貧之后,還需完成重振鄉村社會、重建鄉村形象、重塑鄉村主體的歷史重任。重振鄉村需要依靠農民主體[2],在這意義上,“扶貧先要扶志”[3]具有特別重要的指導意義。“志”是弱鳥先飛的致富意識,也是致富過程中產生的農民主體能動性。農民主體能動性,一方面體現為農民自主的致富實踐,另一方面則體現在農民的自我表達。目前我們對后者的關注還不夠。欒軼玫等認為,“三農”短視頻展現出中國“三農”新形象[4]。王敏等則提醒我們,互聯網+帶來鄉村品牌發展機遇[5]。數據顯示,2020年,我國返鄉入鄉創業創新人員達1010萬,本鄉創業人員達3150萬[6]。“一村一品”,打造特色品牌和文化價值已成為農民致富實踐的重要內容。事實上,農民運用VLOG(1)隋巖認為,視頻博客(VLOG)兼具短視頻的互聯網傳播優勢和傳統博客的個人化內容趨向。參見:隋巖,劉夢琪.視頻博客(Vlog)的內容特點及其治理.學習與實踐,2018,11:61-67.本文認為,正是由于VLOG的主觀化、垂直性和強大的粉絲黏性,成為農民構建品牌的重要敘事機制。因此,本文選擇農民博主的VLOG為研究對象。完成的敘事和鄉村品牌構建存在強關聯,“蜀中桃子姐”(2)“蜀中桃子姐”:四川自貢普通農民恭向桃經營的抖音賬號(粉絲2172.7萬,截至2021年3月13日),同時還經營同名品牌“蜀中桃子姐”系列農產品。參見:蜀中桃子姐抖音獲贊1.7億,網友:這才是熱氣騰騰的人生啊.2021-02-04.[2021-03-13]http://cn.chinadaily.com.cn/a/202102/04/WS601b69bfa3101e7ce973e696.html?ivk_sa=1023197a。“陜北霞姐”(3)“陜北霞姐”:延安霞姐經營的抖音賬號(粉絲587萬,截至2021年3月13日),同時經營同名品牌“陜北霞姐”系列農產品。參見:陜北霞姐抖音賬號。和“川香秋月”(4)“川香秋月”:四川瀘州農村普通夫妻吳秋月和黃中平創辦的同名抖音賬號(粉絲887.9萬,截至2021年3月13日),同時經營同名品牌“川香秋月”系列農產品。參見:花9年坐擁700萬粉絲,月薪兩千的流水線工人也能變網紅大咖.2020-08-11.[2021-03-13]https://baijiahao.baidu.com/s?id=1674709567992448110&wfr=spider&for=pc。都是典型代表,農民構建自己的品牌形象,已經開始朝差異化、個性化方向發展。品牌價值的內涵敘事逐漸呈現出來,大量帶有地域文化特色,敘述“勞動場景”“勞動技能”和“勞動美”為品牌價值的新敘事機制悄然興起。農民作為主體的品牌生產實踐呼喚新的理論回應。

與既有研究將鄉村短視頻作為文本,討論其審美價值、傳播過程及社會影響的進路不同,本文將聚焦在垂直內容和粉絲黏性更強的鄉村博主VLOG的品牌敘事過程,這一過程包括敘事的主體(農民主體)、敘事的過程(以勞動為主題的自我敘事新機制)和敘事的結果(構建鄉村品牌新價值)。鄉村振興背景下,農民運用VLOG及其新敘事構建鄉村品牌的過程,既是農民運用新媒介致富的路徑探索,也是農民在致富過程中的自我價值呈現。以品牌構建為動機的農民自我敘述,必然伴隨農民自我認同的產生,勞動價值和勞動美在VLOG敘事中的復歸過程,大于鄉村VLOG的文本價值。借用朱羽的觀點,“某種意義上,勞動群眾開始寫和開始畫要比他們寫了什么或畫了什么更為重要。”[7]因此,本文考察的重點在農民作為主體的敘事展開過程及其構建的品牌新價值。

本文的問題是:在鄉村振興大背景下,農民作為致富主體的勞動化敘事何以可能,這一敘事機制的持續內驅力是什么?勞動化敘事如何延伸鄉村品牌新價值的過程?最后對農民主體的勞動化敘事過程對農民身份認同和情感認同的影響提出思考。

二、文獻綜述與理論梳理

鄉村品牌建設內涵于鄉村振興戰略,也是“雙循環”(5)2020年7月21日,習近平在企業家座談會上發表重要講話:在當前保護主義上升、世界經濟低迷、全球市場萎縮的外部環境下……我們要逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。參見:習近平.在企業家座談會上的講話.人民日報,2020-07-22。格局的重要構成。擴大內需啟動農村消費市場[8]就一定要建設鄉村品牌。2002年,樓惠新基于鄉村旅游產業,最早提出“鄉村品牌設計”[9]概念,之后圍繞“農產品品牌”“美麗鄉村建設”“農村地域品牌”議題的研究逐年增多,以行業產業、鄉村整體和地域為主體的鄉村品牌設計、品牌發展和品牌營銷策略構成鄉村品牌研究的主要內容。屈小靜認為鄉村旅游品牌建設需與社會文化價值觀吻合[10],同時鄉村旅游發展更要注重品牌意識、品牌特色、品牌形象構建以及傳播戰略等問題[11-14]。張敏認為鄉村品牌存在內涵建設不足、農民主體地位缺失等問題[15]。建設生態美麗鄉村品牌的同時,仍要注重農村產業品牌的發展[16]。朱伊凡認為農產品品牌應注重打造區域內高端品牌[17]。而更多研究者提出農產品品牌價值應注重文化內涵的注入[18-19]。大量研究證實,過去的“土特產”式宣傳已無法適應新的市場需求,鄉村品牌需要新敘事和新價值。陳暐認為,鄉村題材短視頻走紅體現了技術更迭驅動下,來自鄉村在媒體運營模式的升級轉型……[20]作為短視頻分支的VLOG[21],以其個性化、日常化和垂直內容類型和粉絲黏性,契合了農民的品牌訴求,大量鄉村題材的VLOG應運而生并迅速走紅,“李子柒”“蜀中桃子姐”“陜北霞姐”和“川香秋月”都是其中一員。研究鄉村品牌問題就不能回避品牌構建的敘事機制研究。這一機制的獨特性在于,農民作為致富實踐主體承擔起品牌敘事的主要角色。

鄉村振興背景下,鄉村市場與品牌構建逐漸融合,品牌敘事逐漸向鄉村生活的“真實內容”靠攏,農民的勞動日常與品牌敘事結合就不可避免。鄉村品牌的勞動呈現需要敘事理論的支撐,“講故事塑品牌”[22]“品牌敘事理論”[23]是鄉村品牌構建可借鑒的理論資源。汪濤、彭傳新等認為,“敘事是塑造品牌的有效手段”[24];而隨著新經濟的爆發,豐富的勞動話語與品牌構建也互為影響,朱杰發現,“情感勞動”與“網紅”的“自我品牌化”關系密切[25];李付俊則認為,無論商品經濟如何發展,品牌核心價值仍然是“人類勞動的付出”[26]。也要看到,更多的品牌故事仍回避“艱辛勞動”的價值內核,品牌尤其是引領價值潮流的高端品牌常以“城市消費文化”為內核:脫離使用價值本身的各種氣氛的價值[27]。這與商品和勞動之間復雜的歷史關系有關。勞動是馬克思發現資本“秘密”的“發源地”,在馬克思看來“資本是積累起來的勞動”[28]。工人越勞動得多,他生產出來的異己力量就越大,勞動產品表現為異化勞動的結果。因此,在資本主義條件下,“勞動創造美”無從談起,而以勞動美構建品牌價值就更是無源之水。也是在這一意義上,社會主義的勞動美得以可能,當勞動者成為自己勞動過程的主人,勞動敘事就有了現實的生存土壤。這是社會主義條件下的“勞動美”及其品牌構建得以發生的社會歷史條件。

勞動敘事是中國文學生產的重要主題,“對中國人來說,勞動不僅是謀生的手段,同時也是人生理想的寄托所在”[29]。從《詩經》開始,勞動就成為歷代文學作品的核心主題,歌頌勞動人民、呈現勞動場景的經典之作不計其數。這一文學傳統延續至今,“中國現當代文學尤其是現當代小說的創作,其中不乏對于勞動的書寫”[30]。另一方面,“在‘革命中國’的敘述中,‘勞動始終是最為重要的概念之一’”[31],延安時期“大生產運動帶來了根據地干群關系的融洽,也增強了知識分子的勞動情感”[32]。80年代的“勞動美學及其作為主體性存在的鄉村生活”[33],與“始于90年代的勞動場景、勞動主體、勞動技能敘事的減少”[30]形成對照。一邊是以作家為創作主體對勞動之“美”與“力”的主題表現缺失,另一邊則是“底層敘事”的“利益損害和精神創傷”[30]對勞動敘事的替代。“勞動主題”逐漸在日常敘述中成為某種“負面”。直到近幾年一些關注勞動敘事的文化生產又逐漸回歸,“《勞動鑄就中國夢》通過故事化的敘事手法,把這些人物的勞動故事講述得鮮活生動”[34]。對勞動敘事的呼喚逐漸從專業生產領域溢出,慢慢浸潤到以日常化語言為主的短視頻領域,隨著鄉村致富路徑與新媒介技術的融合,農民開始經營自己的鄉村VLOG賬號,鄉間勞動生活場景復歸大眾視野。以構建鄉村品牌為目的的勞動化敘事應運而生。本文嘗試構建的勞動化敘事理論框架,作為勞動敘事理論的延伸,將“代言人”(6)知識分子充當人民大眾的“代言人”:在這個特定時期(五四時期),知識分子與大眾開始遭遇共同的生存利益,看/被看的二項對立模式也得到一定程度的緩解,這種緩解再一次鼓動起知識分子獲得大眾并成為其“代言人”的信心……但是在蔡翔看來,中國知識分子經歷了“代言人”“傳言人”“轉述人”的不同角色。這種轉變的過程伴隨知識分子表達主體性的喪失。蔡翔.日常生活的詩意消解.上海:學林出版社,1994.41;51.的專業化內容生產,延伸至農民自己的日常化敘事,二者在內容上有相似性,但在生產主體和生產目的上有較大差異。

農民作為創作主體的勞動化敘事是以經濟目的為動力的,鄉村題材的VLOG常以鄉間田野的勞動生活為內容,將勞動美和農民主體的自我認同注入品牌的價值系統中。作為品牌敘事理論的補充,勞動化敘事構建的鄉村品牌價值具有研究意義。隨著鄉村振興與新媒介生態的進一步融通,農民作為主體擔當起自我敘述的角色,短視頻技術促成鄉村文化生活的重啟[35]。這種文化重啟體現在農民敘事主體意識和身份認同過程,張愛鳳認為,“三農短視頻創作者有著自覺的農民身份認同和強烈的敘事主體意識……”[36]。農民在鄉村VLOG中呈現出更自信,更有幸福感的“日常呈現”,一改過去“接受者”和“被幫扶”對象的媒介形象,技術賦權為農民帶來重獲鄉村敘事主體性后,鄉村內容制作者基于文化和經濟的動機進行內容生產[37],這種生產模式為農村經濟發展助力的同時,更為農民主體性重構提供實踐土壤。盡管農民的自我敘述也經歷了曲折往復的過程,“‘鳳姐’式集體‘審丑’后,‘草根’網紅的內容生產逐步走向專業化、審美化的趨勢”[38]。“網紅”生產的內容也常被理解為城市人的“媒介景觀”[39-40],或符合城市空間想象的“日常生活的審美化”[41],但農民作為主體承擔的品牌敘事及其價值表達仍待重新理解。

三、勞動化敘事:以品牌塑造為驅動的鄉村品牌生產新機制

如前文分析的,鄉村振興呼喚鄉村品牌的建設和發展,品牌敘事的新模式向鄉村市場延伸,關于“勞動”的日常敘述逐漸成形。本文嘗試構建的勞動化敘事框架也是在這一現實語境下產生的。作為品牌敘事延伸的勞動化敘事,借鑒了文學生產的勞動敘事理論,但又區別于勞動敘事的“代言人”發聲。勞動化敘事是以農民自我發聲為主,同時又極具商業訴求的品牌敘事模式,隨著鄉村品牌的蓬勃發展,勞動化敘事這一概念還在不斷形成和發展過程中。

勞動化敘事是農民作為創業主體,通過短視頻平臺生產以呈現鄉村日常和勞動生活為主線的品牌敘事過程。其具體構成有以下幾個方面:①勞動化敘事的主體大多是農民創業者,如“川香秋月”“陜北霞姐”和“桃子姐”都是普通的創業農民,其品牌價值已基本形成;②勞動化敘事是以鄉村品牌的構建為內驅力的,這就保證了勞動生活的持續呈現,以及穩定的品牌價值逐漸形成;③勞動化敘事針對的消費人群是對鄉村日常、勞動生活以及健康的農產品有偏好的人群,不限于城市或農村;④勞動化敘事在鄉村品牌構建過程中具有強互動的特征:“川香秋月”發布的286條短視頻,平均點贊率高達27.86萬,同時秋月作為博主會定期在抖音直播,觀看量都在1萬人左右/次;⑤勞動化敘事以“勞動美”與鄉村日常的新面貌為主題,逐漸構建起鄉村品牌的新價值。

本文選擇“川香秋月”為研究對象,正是因為其品牌構建過程中一以貫之的勞動化敘事模式。目前以“川香秋月”品牌售賣的農產品加工制品已經有28種。選擇“川香秋月”為研究對象的原因有三:第一,吳秋月和丈夫黃中平(“川香秋月”的品牌創辦者、經營者)作為返鄉創業者,通過自主致富,運用VLOG作為品牌敘事的新路徑,已經形成較大的社會效應(粉絲數800多萬)和經濟效應(品牌銷量達百萬以上),其成功經驗對農民來說有借鑒價值。第二,“川香秋月”生產的所有VLOG都以勞動者、勞動場景、勞動日常為內容,符合品牌價值要求的“一致性”和“穩定性”。第三,“川香秋月”將品牌價值定位在致富農民的精神新風貌(主體認同),鄉村生活的新面貌上,符合鄉村振興戰略的大局。因此,我們選擇“川香秋月”抖音賬號為主要研究對象,對賬號發布的全部286條VLOG視頻進行文本分析,從敘事主體、內容、手法和結果四個維度,對勞動化敘事構建鄉村品牌新價值的過程展開研究。

鄉村振興背景下,農民通過短視頻平臺進行的品牌敘事有直接的經濟訴求——塑造自己品牌的新形象,完成品牌形象構建是勞動化敘事的內驅力。無論是作家的勞動敘事,還是政論片的勞動紀實,總是希望通過呈現勞動場景、勞動技能和勞動的美去感化人心,“路遙筆下的勞動美主要表現在勞動創造生活的啟示意義上,而莫言筆下的勞動美則主要表現在勞動對人的精神風貌的改變上”[29]。然而,農民的勞動化敘事卻并不為了感化人心。勞動化敘事與致富實踐是緊密相關的,塑造品牌促進銷量才是這些農村短視頻賬號生產內容的內驅力,“川香秋月”就是其中一員。“川香秋月”是四川瀘州的吳秋月與丈夫黃中平經營的抖音賬號[42],其主打的“川香秋月”品牌系列農產品、食品加工制品在淘寶旗艦店上售賣,見圖1。

圖1 “川香秋月“的品牌形象及其主打產品手工紅薯粉條,圖片來源于“澎湃號”[43]

2019年底,經歷第二次創業失敗的吳秋月和黃中平決定第三次創業。這次他們把寶押在VLOG上,視頻號定位在農村美食,“勞動故事”成為貫穿286條視頻的核心。于是,地處四川瀘州深山老家的竹林便成了他們天然的勞動“外景地”,竹條裝飾的廚房和餐廳則成為故事的“主景”。一開始視頻播放量不溫不火,直到2020年初,突發的疫情成為轉機,“秋月突發奇想,拍攝了一則跟媽媽上山砍柴、去菜地里摘青菜,回家煮臘肉的視頻,再配上一段標題:‘農村就沒有不能上班的日子’。這條視頻一更新,當天就漲了11萬粉絲”[44],“川香秋月”就這樣慢慢紅起來。創辦視頻號并不是吳秋月的最終目的,用視頻內容和渠道培育“川香秋月”品牌才是她的內驅力。通過“川香秋月”的品牌價值,同名淘寶店售賣的農產品和食品加工制品逐漸打開市場,穩定的觀看人群支撐的穩定流量,成為“川香秋月”品牌產品持續售出的保障,“川香秋月”品牌蘿卜干兒,一經上架,銷量就突破了一百萬。[44]

與其說“川香秋月們”進行的是關于勞動場景的審美敘事,毋寧說這種勞動化敘事是農民們的品牌生產新實踐。意識的能動性不能替代實踐的能動性[45],僅只對鄉村“美”進行闡釋,并不能真的完成新鄉村建設的實踐。在不斷的致富實踐中,農民們逐漸明白一個道理——呈現美的敘事過程與塑造品牌的致富過程應該相輔相成,因此,農民基于“勞動故事”的自我表達也是一種商業實踐。文學生產的勞動敘事常常歌頌辛苦而光榮的勞動過程,“在當時(1949—1966),所謂‘勞動’并不包括商業性的活動,而是被直接概括為一種物質性的生產”[31]。而農民的勞動化敘事則更強調運用“勞動故事”講述鄉村品牌的致富故事。某種程度上,勞動化敘事的商業性天然就大于其審美性,這里并非矮化農民的“創作”過程。因為今天農民的經濟生活與過去的農耕生活已大不相同,農民面對的不只是從自家農田里收獲多少的問題,更是如何將這些收獲銷售出去的難題。當致富實踐的歷史路徑在改變,農民的自我表達也同樣會發生改變。但無論怎么變,農民通過呈現勞動美來“表達自己”的重要性應得到重視,“這不是簡單將群眾提高到‘知識分子’水平,而是確認勞動群眾的‘自我表現’”[7]。這一確認過程在這個人人表達的時代,就顯得更為重要了。

隨著鄉村振興戰略加緊落地,越來越多外出務工青年返鄉創業,制作“關于鄉村生活的短視頻+農產品的電商銷售模式”就成為返鄉和留在鄉村的創業青年們的首選,“近年來,隨著中國短視頻平臺興起,生活在三四五線城市和鄉鎮的青年找到了自我表達的平臺,開始制作并發布大量扎根于鄉村生活的視頻”[46]。同時短視頻平臺也成為各種鄉村土特產品牌的誕生地,“鄉村用戶都通過短視頻和直播的形式展示家鄉,并獲得大量網友關注和喜愛,帶動所在地區土特產、文化產品銷售”[47]。擁粉過百萬、上千萬的鄉村(美食)視頻號運用勞動化敘事,塑造自己的品牌形象——“個人IP視頻品牌化”[48],已然成為趨勢。因此,勞動化敘事絕不僅只是一種文化生產行為,這是可以確定的。

綜上,對鄉村VLOG的勞動化敘事及其品牌價值構建過程的研究不能僅從審美和營銷角度看,更要從鄉村振興背景下,農民作為主體積極參與致富和文化生產實踐的社會過程去看。通過VLOG生產,農民展示自己的“勞動”過程,也展示自己的“勞動”成果,鄉村生活的“勞動故事”由此被分享開去。勞動化敘事成為農產品品牌塑造的敘事新機制。持續的日常勞動內容輸出,使農民和他們的鄉村品牌成為勞動化敘事的主體和結果。當農民開始有目的地使用這些勞動場景和勞動語言去講自己的品牌故事,鄉村品牌新價值就逐漸清晰起來。

四、“勞動生活”成為連續劇:農民與粉絲共享的品牌新價值

農民作為創作主體塑造的個人品牌價值逐漸充實到鄉村品牌價值體系中。鄉村品牌是鄉村文明、功能、產業等的外在表現,是社會公眾心目中形成的鄉村印象的總和[49]。隨著短視頻平臺在鄉村市場的普及,自主創業的農民也參與到鄉村品牌的塑造過程中。鄉村品牌新價值也在農民主體與消費者之間的互動與意義共享中悄然形成。農民主體參與塑造品牌的過程,既遵循一般的品牌構建規律,也產生出獨有的品牌個性和文化特色,比如“川香秋月”的“竹林勞動場景”與“家庭生活日常”;“蜀中桃子姐”的“人間煙火氣”(7)參見:白巖松評“蜀中桃子姐”:她也是典型的自己努力在做,攝像機在拍,而我們樂呵呵地在看,大家看李子柒是在看遠方看中國,看一個美麗的田園畫鏡,而看桃子姐更像是看身邊看熟悉的人,甚至就是看自己的生活,所以無論是李子柒還是桃子姐都好都請繼續。網紅“桃子姐”被白巖松稱贊,與李子柒截然相反,被稱之為煙火氣.2021-03-11.[2021-04-16]https://baijiahao.baidu.com/s?id=1693892743489389512&wfr=spider&for=pc。等。但是,無論什么品牌都一定要有可供消費者分享的意義符號——“勞動故事”,這是“勞動生活”成為鄉村品牌新價值的基礎。當農民主體通過勞動化敘事,與消費者建立連接、形成溝通,一種建立在農民個體身份之上的鄉村品牌新價值就逐漸形成。“勞動生活”從文學生產的勞動主題,逐漸轉化為鄉村品牌的新價值。

(一)5分鐘VLOG:粉絲期待的勞動生活“故事會”

如果說勞動化敘事及其傳播過程是鄉村品牌新價值形成的兩個面向,那么對這一傳播過程形成的粉絲互動與內容期待就不容忽視。正是由于粉絲對農民創作內容的期待——像追劇一樣,才會有農民品牌和粉絲之間的強聯系。“川香秋月”抖音號發布的全部286條短視頻,故事情節都圍繞“美食制作”的日常勞作過程展開,呼應其品牌訴求——農村生活美食記。整理全部286條視頻,有156條是以田野勞動生活為“引子”,逐漸展開的勞動生活和家庭日常。5分鐘VLOG成為秋月和粉絲之間建立聯系的“故事會”,粉絲們期待秋月更新像等待看電視連續劇一樣,見圖2中粉絲的評論。

圖2 “川香秋月”抖音賬號粉絲評論截圖

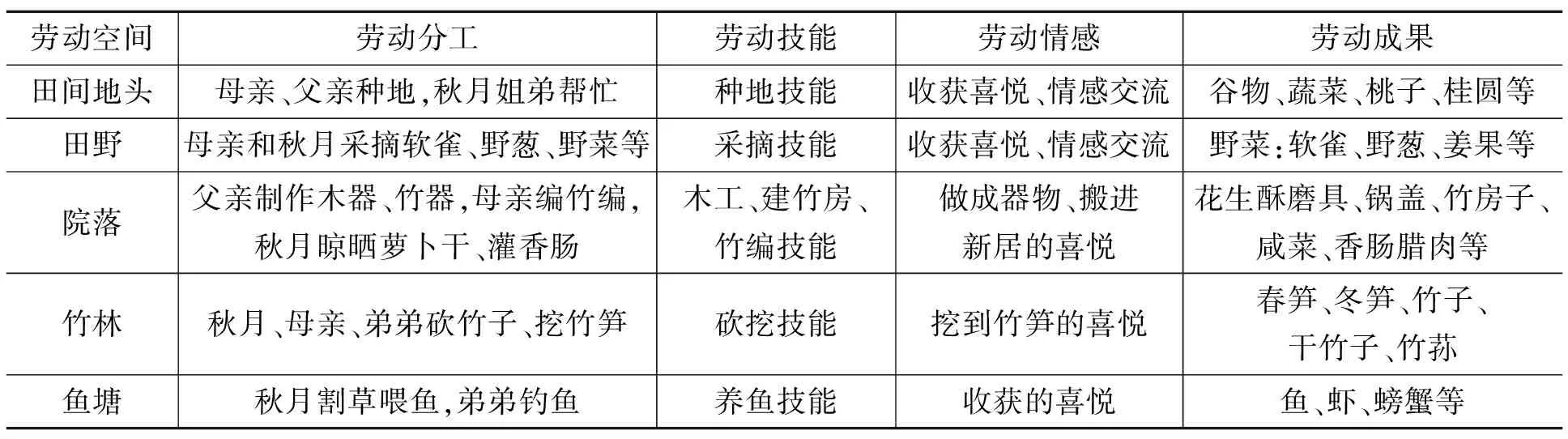

秋月記錄和呈現的勞動生活是瑣碎的,5分鐘并不能完整呈現勞動過程,因此它只能是一種勞動化敘事。但也是這瑣碎的5分鐘,讓粉絲看到秋月一家豐富生動、美好實在的鄉村日常與勞動生活,見表1。

表1 “川香秋月”視頻內容中的勞動故事及內容呈現

勞動化敘事呈現的并不真的是電視劇,而是基于5分鐘VLOG記錄的勞動日常吸引的粉絲連接。粉絲們一方面以追劇的熱烈心情期待秋月更新視頻;另一方面,又將秋月的生活看作真實又令人向往的日常,并常常以羨慕的心情去“相信”秋月:“秋月的生活真的是我們羨慕的,有多少人結了婚還能在娘家生活的,而且把孩子教育得那么好,祝福你們永遠幸福下去”。為什么粉絲會相信這些品牌呢?“真實”是關鍵因素:無論是秋月還是桃子姐,又或是陜北霞姐,都以真名真姓呈現自己,包括自己的生活環境,所在村的具體位置等。這種基于“真實身邊人”的勞動生活呈現會拉近粉絲距離,品牌認同也會因為“真實”而產生。正是由于秋月和粉絲之間共享了這種真實的勞動情感,勞動化敘事才在這些勞動生活呈現中得以完成,與此同時,粉絲和農民創作者共同構建和分享了鄉村品牌的新價值。秋月品牌講述的勞動故事從田間魚塘、山間竹林“生長”出來,家庭成員的勞動分工、勞動技能、勞動情感和勞動成果被粉絲們理解、分享和傳播開去。勞動化敘事進一步豐富了鄉村品牌內涵的新價值。

(二)“豐裕”的呈現:“勞動”創造美好生活

鄉村VLOG的勞動化敘事,將農民通過勞動創造的“豐裕”生活呈現出來,“豐裕”的生活美構成鄉村品牌價值基底。勞動成果視覺化為“豐裕”故事,構成鄉村VLOG勞動化敘事的核心內容。“豐裕”被呈現為農村日常生活新面貌,這種新面貌是在農民逐漸擺脫貧困,積極致富與自我表達的實踐中產生的:干凈整齊的灶臺上有豐裕的食材和精致的餐具,田野里刨食勞作不再只為糊口,也為趣味和家庭成員間的親情互動。對“豐裕”的渴望和呈現,在中國農民內心有深厚的情感根基,20世紀50、60年代“壁畫運動則更強烈地表現出農村勞動群眾對于‘豐裕’的渴望”[7]。如今這種“豐裕”渴望逐漸轉變為現實,呈現“豐裕”不再只是激進的藝術創作,也是現實的呈現和自我表達。“蜀中桃子姐”[50]的廚房雖然沒有“李子柒”的唯美,也沒有“川香秋月”的整潔,但滿滿的豐裕感和淳樸的夫妻“斗嘴”是她的品牌基底,“豐裕”成為這個小家庭幸福感最直接的外化。當這種“豐裕”被呈現在灶臺的食物備置過程中,呈現在田野的刨挖過程中,脫貧之后的鄉村生活“新面貌”就在VLOG中逐漸成像。這一呈現過程包含兩層敘事,第一層是農民將自己的日常勞作視覺化為鄉村生活“新面貌”,第二層是將視覺化的生活“新面貌”塑造為品牌新價值。

第一層敘事與第二層敘事互為表里,勞動者的“自我”呈現與家庭勞動情感營造是鄉村品牌共性。如表1,勞動情感貫穿在勞動化敘事的全過程,情感成為品牌價值的溫度,也感染粉絲參與品牌的互動過程。鄉村品牌的勞動故事將鄉村一日三餐的制作過程可視化為灶臺旁,為家人精心準備菜肴(美食作品)的日常情景,這一“自我”的瞬間再現,類似“一個勞動者在創作詩畫過程中生產自己的過程,一個‘我來了’或‘我們來了’的‘主人’到場的瞬間”[7],是勞動新主體的自我確認。VLOG的勞動化敘事在這意義上,也是另一種意義的“詩畫”,它是農民在致富實踐中的自我確認方式——拍自己的勞作過程。與此同時,從灶臺延伸到田野的勞作場景通過選擇和剪輯,為曾經“失落”的親情找到情感依歸的新路徑。“川香秋月”的抖音賬號共發布了286個作品。第一條視頻于2019年12月6日發布,內容是秋月和媽媽在家里竹林挖冬筍。所配文案非常簡單:找到冬筍不敢挖,剛開始找到2根筍子就興致勃勃地要和別人比賽,最后慘敗的有哪些。[51]視頻中,秋月在竹林里挖找冬筍,自然地喚媽媽入畫,請媽媽來挖。媽媽入畫,鏡頭切到媽媽一人在林地里嫻熟地挖出一根又一根肥美的冬筍。秋月在一旁不斷夸媽媽厲害,秋月媽媽也興致勃勃地“領受”來自女兒的夸贊,鏡頭最后落在滿滿一籮筐的冬筍,“豐裕”再次被呈現出來。這條首發視頻僅53秒,收獲2.2萬個贊,轉發162次,獲評論777條。

(三)“裂隙”與“瞬間”:“勞動美”的真實力量

勞動化敘事內部暗藏的“裂隙”和“瞬間”,將農民的勞動技能、家庭成員的勞動分工呈現為真實的“勞動美”,鄉村品牌新價值得以顯現。前文已經提到,正是由于粉絲與農民主體共享了勞動化敘事呈現的“真實”生活,品牌認同才得以實現。“真實”是勞動化敘事塑造的品牌力量。區別于專業廣告公司呈現的鄉村生活“鏡像”,暗藏在農民主體日常創作中的“裂隙”或“瞬間”,才是超越市場規訓的力量——農民主體的自我表現力。一些研究認為,鄉村視頻賬號大多有團隊,其呈現某種程度是城市與鄉村之間互為建構的“想象”,“李子柒及其團隊以精湛的拍攝技術、古樸的田園生活與精致的鏡頭語言受到越來越多網民的追捧……‘李子柒現象’從人類學的視野看,是現代都市與傳統鄉村相互異構的新網絡文化鏡像,李子柒真人表演的鄉村生活內容滿足了都市人們對傳統鄉土田園的憧憬……”[52]某種程度上說,李子柒的視頻生產視角的確是基于城市對鄉村日常的“想象”,其影像語言本身暗含著“中產審美”,恰當的柔焦、大量的特寫鏡頭、溫柔清新的色調,是這種審美的體現,這也是她商業定位本身決定的。關于日常生活中的想象與超越,列斐伏爾認為,日常生活受到資本的“侵蝕”和“控制”,作為超越日常規訓的否定性力量的“想象”,在20世紀中葉之后也變為毀滅想象力本身的力量,具體表現為:照片、電影、電視等奇觀世界[53]。簡單挪用列斐伏爾的理論顯然不能解釋時下全部鄉村視頻賬號的敘事。回到鄉村振興背景下社會主義美麗新鄉村建設實踐,需要更細致去考察和區分。與李子柒的“中產審美”十分不同的是,“川香秋月”允許“瑕疵”存在,就目前的286條視頻來看,秋月的勞動化敘事在品牌塑造的整體中暗藏著許多“裂隙”:備菜時特寫鏡頭因同機位同景別的銜接形成的跳動感,鏡頭落幅定格在媽媽粗糙而青筋微鼓的手、使用多年的籮筐里滿是泥濘的冬筍、叔叔不講究的摘菜洗菜過程、父親和母親時不時盯盯鏡頭……這些“瑕疵”都被毫不掩飾地呈現出來,讓人一次一次的“出戲”。不同于“李子柒”精致影像語言中高度的沉浸性,“秋月”視頻里讓人出戲的“瞬間”,正好是作為農民主體表達的時刻——致富實踐和自我確認過程。鄉村視頻賬號以品牌塑造為驅動,不間斷地生產灶臺到田野勞動“日常”,也在這一生產中不斷加入自己的想象力——不同于市場化語言的那部分“裂隙”和“瞬間”。雖然秋月弟弟和爸爸時不時嚷著要吃蘿卜干兒(“川香秋月”品牌蘿卜)有程式化廣告之嫌,但存在于灶臺和田野間的勞動場景中的那些“裂隙”和“瞬間”,才是更加豐富的意義世界。“川香秋月”構建的勞動世界和勞動情感作為鄉村品牌的新價值得以確立。

(四)認同:“勞動快樂”成為共享的品牌情感

農民主體講述自己勞動故事的同時,也完成了自我身份表達和認同,這是鄉村品牌新價值的獨特性所在。盡管鄉村題材VLOG都以品牌塑造為創作動機,但忽視勞動化敘事中農民自我表達的主體性,而代之以城市商業文化的理解邏輯,就看不到鄉村品牌蘊藏的豐富內涵。盡管農民在呈現品牌的視覺形象、設計勞動場景的影視表達時會遵循城市商業文化邏輯,但農民更想用自己的敘事呈現作為農民的日常勞動過程。吳秋月生產的勞動故事,每一集都有一個“身份交代”,高聲喚來“媽”“爸”“二娃”,一家人開啟一天的勞動生活。隔著田埂和魚塘,秋月或是喚田間勞作的父親和母親回家吃飯,或是帶著背簍和鐮刀去和母親一起勞動,或是和父親商量這一季的農事和收成,這不就是深植農民內心的情感認同嗎?三四月的川南腹地總是陰雨連綿,秋月一家在田間的辛苦勞作,也映射出中國億萬農民善良質樸的致富愿望。辛勞和希望是農民自我認同的情感根基,也是鄉村品牌新價值的精神內涵。人、地和收成,通過勞動化敘事轉化為鄉村品牌的獨特性——我就是農民,我很自豪。正如桃子姐在直播間反復“申明”的:“我就是農民呀”“農民靠雙手致富和城里做工的人一樣”(8)2021年3月24日,桃子姐在直播間回復粉絲對其身份的質疑時,桃子姐自豪地說“我就是農民”,“農民靠勞動致富和城里做工的人、開廠的人、賣服裝的人一樣”。。無論對桃子姐還是秋月來說,“一樣”的價值認同來得并不容易,只有當致富真正實現,認同才可能發生。“川香”,是四川的美食香,也是游子的家鄉情,青年農民們重回家鄉積極致富,重新確認自己的農民身份,重新構建鄉村品牌故事的過程,必然包含著農民的主體性和自我認同。

“川香秋月”這樣解釋自己的品牌形象:一個圓臉愛笑的川妹子,農村生活美食記。從品牌學意義看,這個品牌語太具體,無法讓人產生“藝術”想象,不如“李家有女,人稱子柒”的文藝和人設感。然而“勞動”和“辛勞”本身就是中國人內心深處最大的共鳴,“勞動快樂”不是空洞的田園幻想,而是扎實的勞動技能、勞動情感和勞動成果。就一方水土養一方人的情感認同感看,本文以為“川香秋月”的表達要更豐富,總是笑容滿面快樂勞動的秋月就是“川香秋月”粉絲們認同的品牌情感。社會主義脫貧致富的實踐必定會產生一種新的自我意識,這個意識既是致富的“志”,也是致富后的農民反身看自己家鄉和身份的新理解和新表達。在這一意義上,“川香秋月”的表達是新鄉村的,而“李子柒”的表達更多是城市商業文化視角的“個人化”烏托邦。

五、“出走”與“回歸”:超越“品牌”的鄉村品牌價值外延

作為勞動化敘事主體的農民,不斷重復呈現的家庭日常和田間地頭的勞作場景,是否呈現了新價值?對于吳秋月來說,“川香秋月”是她引流粉絲效應,塑造個人IP品牌,提升銷量的手段;與此同時,美食制作所蘊含的傳統文化及其傳播影響也在逐漸形成,“食物制作中非線性的時空轉換展現出食材‘從土地到餐桌’的過程,而細節描寫則刻畫了中國傳統烹飪的特點……”[54]然而,僅這兩方面似乎還不能完整解釋鄉村VLOG塑造的鄉村品牌新價值。對于農民來說,擁有手機和擁有電視機的區別是,短視頻的生產成本遠低于在主流媒體(電視)上為自己投廣告,正因如此,吳秋月和丈夫黃中平決定返鄉創業致富,看準的也是“新媒體”和“新市場”的機遇[44]。手機尤其是短視頻平臺讓農民作為生產主體,第一次直接用視頻記錄的方式,將自己的身份、家庭環境和日常相處坦誠地呈現出來,這不僅是在說美食文化,更是在說農民自己與家鄉家園的故事。曾經只有“出走”才可能獲得的“價值感”,如今通過“回歸”實現了,在此基礎上獲得的認同感和幸福感更值得研究。

鄉村VLOG博主的勞動化敘事并非只為創作,也并不完全只有商業“品牌”價值,每個表達背后也承載著農民對自己經歷的思考,回到家鄉、回歸勞動生活不是容易的決定,但相較于被迫“出走”打工與單一的城市化認同,“回歸”則更具主動性和自我選擇。對于吳秋月抑或恭向桃來說,最重要的問題是致富,這是不容否認的事實。秋月和桃子姐都是“80后”,有著相似的打工經歷,吳秋月中專畢業后到深圳電子廠打工,曾經一個中秋節只剩下2塊錢;桃子姐因為貧窮四年級就輟學,在城里的餐館打工,除了收獲做菜手藝,打工并沒有讓她變得更富裕。兩個有著相似經歷的“80后”鄉村青年,對“回家”和“家人”有著最真摯質樸的情感。秋月的每一條視頻里總有母親和父親在場,時不時的“媽媽我想你了”“爸爸吃點啥”,不像是臺詞,更像是借著鏡頭大膽說出來的牽掛和想念。守在父母身邊,幫忙在地里收拾收拾莊稼,偶爾跟母親撒嬌,接受來自父親的關心,不就是家的模樣嗎?回鄉創業讓遠離的游子回家,就地致富是享受天倫的實踐條件,讓想念不再只是思念之情,而是可以隨時陪伴左右的孝心,這種幸福感是品牌商業價值“外溢”出來的真情實感,就像網友評論的一樣:“秋月最愛說的一句話:嘿嘿,我弄飯去咯”。[55]尋常一句“弄飯去咯”,對于子女都外出打工的農村家庭來說,是奢望的家庭日常。從這意義上說,“秋月們”主動建設美好鄉村的致富實踐也是鄉村建設未來的希望,因為他們是新鄉村的重要主體。僅用“粉絲”“個人IP品牌”框架無法解釋“川香秋月”品牌“外溢”的豐富價值。這是鄉村品牌新價值的社會價值所在。

商業敘事無法全面吸納鄉村勞動化敘事,勞動群眾的豐富日常和勞動美,無法用資本邏輯解釋的部分(“裂隙”“瞬間”的存在),正是“川香秋月”呈現的農民主體與自我確認。列斐伏爾認為,隨著資本主義的擴張,商業文化幾乎吸納了一切“表達”,甚至把藝術也“變成為日常生活的藝術”[53],當藝術的表達不再表達超越自身的東西,而僅只依附于商業的重復,藝術也就死亡了。但是,“川香秋月”的勞動化敘事只是列斐伏爾意義上的日常“藝術”嗎?答案是,也不是。“是”的部分表現在商業化、程式化的視頻“句子”。為符合市場期待,每一條視頻主體部分都是由食材準備、美食制作,最后一家人圍坐享用構成。這是一般美食博主都要具備的“看點”,不管是城市還是鄉村美食。同時,符合城市想象的“鄉村田園”及其鏡頭語言也是這些農民博主越來越有意識去訓練自己的方向,“炊煙裊裊的鄉村空鏡”“備菜的土陶碗”“舀水用的竹筒”“雞鳴鳥語的畫外音”……這些被稱為“鏡像”的“景觀”都是列斐伏爾意義上的“藝術”。

但是更要看到,社會主義的“勞動敘事”傳統在農民作為實踐主體的意識內部仍然占據重要位置,這個歷史事實決定商業邏輯無法全部吸納“秋月們”的自我表達,尤其是鄉村品牌新價值內涵的社會主義勞動美。今天的新鄉村建設與脫貧實踐雖然處在事實上的全球化市場環境中,但其超越市場規訓的力量,正是契合國家倡導的“雙循環”經濟一盤棋。無論是李子柒還是吳秋月都要面對同一個問題,如何將鄉村日常生活可視化,同時又如何將這些“講述”轉化為品牌塑造的過程。脫離這個現實去批評這些內容生產,容易踏空。但是如果只看到品牌塑造的一般過程,而看不到農民在這一過程中的價值賦予和自我超越,同樣是只見樹木不見森林。“森林”是什么?是社會主義新鄉村建設實踐過程中,所形成的一脈相承的主體意識和勞動情感。列寧認為社會主義藝術的美感反映的人民生活,應當是多彩的愉快的。[56]多彩的生活并不是小資情調的物件審美,更不是逃避城市的田園夢,而是農民在勞動實踐中和世界的對話方式。

2020年2月11日,秋月上傳了一條“動員家人運動”的短視頻:清晨吳二娃(吳秋月弟弟)略顯夸張地叫起家里長輩,發動大家在院壩里跑步。文案配的是:家人們疫情嚴峻,不能吃了睡睡了吃,大家要多鍛煉身體提高免疫力,加油!#武漢加油。[57]當時正是疫情最嚴峻的時候,秋月將個人生活與公共生活關聯,農民自我“講述”的豐富性自然顯現。視頻中,家人們邊跑,邊“嬉笑”著,這種“嬉笑”無關乎嚴肅與否。事實上,對秋月父母輩的農村人來說,這種有作秀性質的“運動方式”,是好笑的。但是這并不影響農民一本正經地表達自己。自信不做作,也無法真的像演員一樣,正是我們一直強調的農民自我表達過程中的“裂隙”與“瞬間”,作為農民主體自己登場了,不完全是某個“網紅”。在這一意義上,“秋月”和“李子柒”不同。“秋月”更像“自己”去表達,去參與公共生活。這是新時代、新鄉村建設背景下的致富農民形象,不只是“被教導”和“被幫扶”的對象,也可以是自我確認的新主體。

鄉村振興是農村青年返鄉創業的前提,勞動化敘事成為農民自我身份確認與鄉村新價值相互關聯的橋梁。事實上,所謂農民創作,不就是將勞動過程中所思、所想、所得呈現出來嗎?舞蹈算一例,號子算一例,刺繡也是一例,今天看,鄉村VLOG也可以是其中一員。王敏等認為,“在地方品牌營造的過程中,品牌發展規訓下村民的日常生活呈現是鄉村規劃建設的有效參與模式。”[5]誠如蘇志豪等所言,“當前許多農民正是不愿意承認自己的農民身份,卻在做著農民的事情,陷入無盡的迷茫和痛苦之中”[58]。如果說相當長時間里,農民逐漸不愿確認自己的農民身份,鄉村振興之后的新鄉村和主體有沒有可能通過勞動化敘事重新連接起來?“桃子姐”“川香秋月”……正在用VLOG謀求致富之道,恰巧勞動化敘事也在這一過程中成為農民自我表達的諸多“瞬間”,這種文化實踐以及實踐過程中形成的主體性與鄉村新價值應該被重新理解。

六、總結與思考:鄉村振興·品牌構建與農民主體性互為構建

勞動化敘事是內涵于中國新鄉村建設內部的品牌敘事實踐,也是鄉村振興戰略在農民主體的內化過程。鄉村品牌的建設需要政府的指導、機構的引領,更要依靠農民的主體積極性。習近平總書記強調的“扶貧要扶志”的“志”,除了是致富的志向與愿望,更是致富實踐中農民對自我身份確認的主體性建立,這就涉及新鄉村建設與農民主體性之間相互構建的新關系。致富不是要讓農村全面城市化,也不是要農民簡單成為“市民”,“鄉村生活方式可以城鎮化,但鄉村文化、鄉土文化不可以‘城鎮化’”[59]。以品牌建設為內驅力的勞動化敘事可以成為農民致富實踐的一種方式,而農民對勞動美的呈現,對勞動者身份的認同,對鄉村新面貌的建設,正好充實了鄉村品牌價值的內涵。

如前文所述,勞動化敘事之所以能構建起鄉村品牌新價值,正是因為農民在創作鄉村VLOG的同時,也將勞動者身份的自我認同注入鄉村品牌價值系統中。農民主體持續而自信從容地呈現日常生活、勞動技能與勞動美的過程,也是農民對勞動者自我身份認同復蘇的過程。正如匡文波所言,通過制作三農短視頻,農民創作者對自己的農民身份有著自覺而明確的認同。[37]這種認同在“川香秋月”全部286條視頻中有一個清晰的呈現過程,一以貫之的勞動日常呈現,對父輩辛勞一生創造的美好生活的情感認同,都是當代新農民自我認同的重要部分。而這也是鄉村品牌不同于城市商業品牌內涵的差異化所在。新鄉村呼喚新的文化敘事和品牌生產,新的文化生產則需要新主體的建立,建立在勞動者身份認同基礎上的主體性,解決了鄉村建設和品牌構建的持續驅動力問題。

中國革命的歷史啟示我們,“消極的農民本身并不能實現自身作為歷史主體的使命,要把占人口絕大多數的農民鍛造成新型的民族國家的主體……需要馬克思主義和農民運動的結合……”[60]將農民動員起來是共產黨領導中國革命,建設新鄉村的重要歷史經驗,鄉村振興戰略是對這一革命經驗的繼續,是回應時代新命題的新方案。自上而下的政策制定,與自下而上的致富實踐通過“川香秋月”的勞動化敘事“碰撞”在一起。主動選擇返鄉創業的“秋月們”還在增加,他們的敘事應該得到理論的回應。勞動化敘事呈現的是勞動者在勞動致富中收獲的幸福感和認同感,這些價值感構建起的鄉村品牌新價值,逐漸轉化為社會主義新鄉村文化,勞動者的形象豐滿,勞動的意義生機勃勃。

在中國,勞動是政治經濟學范疇,更是一個美學范疇,是一種文化生產,如勞動光榮、勞動創造美、勞動創造幸福等,這些社會主義文化基因在農村有更深的情感根基。革命時期,勞動敘事是政治動員的新文化,是知識分子改造自身的重要實踐,也是農民自我認同的基礎。勞動敘事在一段時期的“消失”,勞動美和勞動技能的描寫被“底層之苦”替代,是需要我們去反思和回應的時代命題。要重新建立農民的自我身份確認,勞動是邁不過的主題。但是,對勞動美的認同不能憑空制造,對于農民來說致富實踐需要看到成效,勞動才會重新在實踐中獲得意義,這也是扶貧·扶志之間的辯證關系。這一意義上,在鄉村VLOG的品牌生產中呈現的勞動美就顯得特別重要。

通過勞動化敘事構建鄉村品牌的過程,農民開始重新去塑造自己的勞動空間,表達自己的勞動情感,呈現自己的勞動成果。在新鄉村的勞動新空間中,農民用VLOG展示自己的勞動技能和快樂勞動,在塑造鄉村品牌新價值的同時,也將美麗鄉村的故事傳播開去。如王敏等所言,鄉村地方品牌的建構不僅是一種經濟行為,更是一個營造舒適的鄉村環境和強化鄉村地方性的社會文化過程。[5]無論如何,逐漸富起來的農民和農村要以什么面貌來表達和呈現自己,一定會在農民作為主體的自我呈現和勞動化敘事過程中逐漸展開。而對于鄉村品牌建設和發展的敘事機制而言,勞動化敘事可作為鄉村振興背景下鄉村品牌構建的重要補充。以此為起點,農民參與的鄉村品牌價值構建過程和文化影響還有待進一步研究。