溪流此岸

鄒冰

一滴水珠從乳石上滾落。

是那種隨意的柔弱,聚集凝成一條線蚯蚓般匍匐在嶙峋堅硬的怪石上,潛伏在淺草中。風在吹,一切似乎都沒有發生,鋼釬鑿不開的質地,緊緊抱在一起的礫石,上面綠油油的青苔,遮擋了牙齒和利刃,在悄無聲息的溫柔、中露出獠牙,揮舞著一把明晃晃的砍刀,在脖頸上、腿彎處,留下滿身的傷痕,一點兒感覺不到神經的收縮,卻傳遞給大山“疼”的指令。

我在秦嶺山澗里分明看見是上千把明晃晃的小刀,慢慢開鑿出一條深溝來。

這把看不見的鈍刀是沒有牙齒的,在看不見的時間助力之下,柔弱無骨的刀柄和刀身,用溫柔的、看不見的力量讓前進的腳步慢下來,變得踟躕不前,或轉身,或倒退,或者轉向。

先說這把沒有刀口的利刃,藏在秦嶺山中,分明就是切開秦嶺礫石的一把由時間打造的刀,雖然看不見流水撕扯分割時的震撼,卻滴水穿石,這就是溪水長流的無形力量。

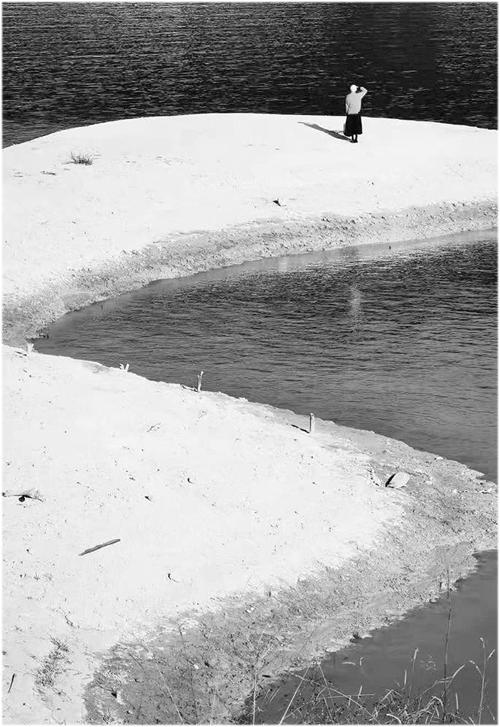

在溪流邊那個等待奇跡出現的老人,是千年最精彩的一段傳奇。

磻溪小溪邊,72 歲的老者——垂釣渭水之濱的姜子牙。七十而從心所欲,不逾矩的年輕時候,宰牛賣肉是一位屠夫,酒店賣過酒是商販。宰牛也好,做生意也罷,隨心所欲的年紀一直懷揣治國安邦的鴻鵠之志。

溪流常年沖刷的磻溪小溪卻成為一條很深的溝,溪流柔弱無骨,卻連年不息,讓溪邊的那塊巨石在山谷里顯得那么高大醒目。這塊突兀起來的巨石在溪流邊,成為姜尚72 歲求見姬昌最醒目的地方。

命運的轉折本該如此。冥冥之中,姜子牙占卜一卦,卦辭云:“所得獵物非龍非螭,非虎非熊;所得乃是成就霸王之業的輔臣。”72 歲高齡姜尚算準姬昌出外狩獵必經此地。

姬昌出獵,果然在渭河北岸遇到姜子牙,姬昌喜出望外:“我國先君太公言說:‘定有圣人來周,周會因此興旺。”

姬昌稱姜子牙“太公望”,尊為太師,二人一同乘車而歸。

姜太公在溪流邊釣魚,愿者上鉤,成就一段佳話,溪流邊直鉤垂釣,垂釣的是伯樂,奔流不息的磻溪小溪成為傳奇發生之地,也甘愿成為陪襯。

我站在依舊奔流千年的溪流邊,看到的還是那條潺潺而流的清澈小溪和那股看起來波瀾不驚的一彎淺水。西周的姜尚、姬昌已經成為絕唱,卻變成《封神榜》里的神話。

千百年來川流不息的小溪,卻沒有停息的意思,慢慢吞吞的水流看不見它的力量,卻沖刷成深邃的一條大溝,默默無聞的溪流在緩慢中充滿堅韌倔強的無盡力量。秦嶺山溪邊那個目光游離的俠客李白,在溪流邊的茅草棚里做起了終南隱士,他其實不是真心與溪流做伴,大唐叱咤風云的精英,豈能甘居終南山做安貧樂道的隱士?

道理是明顯不過的,大唐輝煌的首都就在終南山下的長安城里的萬家燈火之中。

溪流邊,一心向佛回歸山水間是怎樣的心情呵!

前年,在終南山遇一隱士,青絲盤頭,灰布衣衫,打綁腿從山間拾級而上,一捆揀拾的干柴上卻掛一精致的葫蘆,一根紅絲線纏在他的腰間那么醒目,擦肩而過間我記住他深邃的眸子,一張消瘦的臉。隱士和我是本家,原本一個學堂念書,如今卻成為星羅棋布終南山隱者中的一名踐行者。他在秦嶺山溪流邊打坐修行,面對秦嶺山澗的溪流,靜心養性,好不自在。

我和隱者坐在溪流邊談古論道,隱者傲然風骨,隱者曰:“一切有為法,如夢幻泡影。如露亦如電,應作如是觀。”

我說:“‘致虛極,守靜篤‘歸根曰靜,靜曰復命,在下佩服你作為隱士,樂于寂寥,守得心靜如水,樂哉悠哉的雅致。”隱者呵呵:“‘重為輕根,靜為躁君,‘不欲以靜,天下將自正。”

我拱手道別,隱者卻將一雙滴溜溜的眼睛長久地停留在我漂亮女同事的身上。

我心里一驚,隱者還在紅塵中。

果然,半年后在一家企業年會上再次相遇,隱者已不認識我了,儼然人生導師,一身布衣坐而論道,卻傳收費不低,隨后傳出與紅塵女曖昧不清的風流韻事,我心里直呼,是隱者乎?

看來,隱士是真,行頭是真,悟禪悟道,悅人就是不悅己。聽當地村民說,如果沒有互聯網,終南山隱士或許走掉一多半。