“一帶一路”倡議促進了基礎設施的雙邊貿易效應嗎?

——基于六大經濟走廊的研究

胡再勇

(外交學院 國際經濟學院,北京 100037)

一、引 言

自2013年習近平主席提出“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”(以下簡稱“一帶一路”)以來,“一帶一路”建設已取得全面進展。在“一帶一路”五大建設目標中,設施聯通是“一帶一路”的優先建設領域,貿易暢通是“一帶一路”最核心的內容之一,設施聯通有助于降低貿易成本,從而促進貿易的發展。考慮到六大經濟走廊是“一帶一路”倡議的戰略支柱、主要內容和骨架,將沿線60多個發展中國家列為中國對外交往的優先對象,將“一帶一路”倡議構想落到實處[1]。在“一帶一路”建設已推進7年多的今天,有必要評估六大經濟走廊基礎設施建設的國際貿易效應,以從基礎設施建設貿易效應的角度評估“一帶一路”倡議建設的成效。考慮到六大經濟走廊是“一帶一路”的戰略支柱和優先建設對象,采用六大經濟走廊作為樣本比采用“一帶一路”全部樣本來評估基礎設施建設的國際貿易效應應該更具顯著性。因此,本文的目的是研究六大經濟走廊能源、交通和通訊網絡三種基礎設施的雙邊貿易效應,并在此基礎上進一步分析“一帶一路”倡議是否促進了這三種基礎設施的雙邊貿易效應。

本文對現有文獻進行了創新。第一,現有文獻在研究“一帶一路”時大多基于“一帶一路”全部國家樣本進行研究,研究視角也大多聚焦于對中國的影響,本文基于六大經濟走廊進行研究,研究視角聚焦于對經濟走廊內所有國家間雙邊貿易的影響。第二,將“一帶一路”的兩大建設目標設施聯通和貿易暢通聯系起來,從貿易效應角度評價六大經濟走廊基礎設施建設進展以及“一帶一路”倡議對基礎設施建設的促進作用。第三,對比分析六大經濟走廊三種類型基礎設施的雙邊貿易效應以及“一帶一路”倡議對這三種基礎設施雙邊貿易效應的促進作用,有助于分析六大經濟走廊三種基礎設施的發展現狀及不足之處,也有助于分析“一帶一路”倡議下六大經濟走廊建設的快慢,從而為進一步推進六大經濟走廊建設提供針對性的政策建議。本文的主要結論是基礎設施顯著促進了一些經濟走廊的雙邊貿易,但不同經濟走廊、不同類型的基礎設施的雙邊貿易效應并不一致。“一帶一路”倡議顯著促進了除新亞歐大陸橋經濟走廊外其余五大經濟走廊基礎設施的雙邊貿易效應。

二、文獻回顧

國際和區域間的貿易本質上是商品和服務的空間交換,涉及到運輸和交易成本[2],而基礎設施建設有利于降低運輸時間,節約運輸成本,從而促進貿易[3]。現有文獻也大多認為基礎設施水平和貿易規模間存在正向關系,如Bougheas,Demetriades & Morgenroth(1999)、Lim?o & Venables(2001)發現基礎設施和運輸成本、貿易規模間存在重要的數量關系[4-5]。自Bougheas,Demetriades & Morgenroth(1999)[4]和Lim?o & Venables(2001)[5]的重要發現后,該領域的文獻迅速增加,如Martinez-Zarzoso & Nowak-Lehmann(2003),Longo & Sekkat(2004),Grigoriou(2007),Njinkeu,Wilson & Fosso(2008),Portugal-Perez & Wilson(2012),Donaubauer等(2018)等[6-11]。①

但Gelbis,Nijkamp & Poot(2014)認為現有文獻關于基礎設施貿易效應的估計值的范圍變化很大,基礎設施的雙邊貿易效應估計結果可能受到諸多因素的影響[12]。首先,基礎設施本身對貿易的影響可能比較復雜,基礎設施對貿易的促進作用存在門檻效應[4],基礎設施的進出口效應是非對稱的[6,8],不同類型基礎設施的交互作用可能對貿易存在重要作用[13]。其次,貿易規模還受到其他重要因素的影響,如貿易引力方程及擴展的貿易引力方程涉及的GDP、人均收入增速、空間距離、兩國是否相鄰、兩國是否簽署自由貿易協定、是否為內陸國家、語言的互通程度、開放度等因素[14-15]。最后,有研究表明引力方程未涉及的一些社會經濟因素,如機構質量、貿易便利化水平等也可能影響國際貿易[16-19]。

目前,關于“一帶一路”基礎設施的國際貿易效應的文獻處于起步階段但發展迅速,大多發現基礎設施和貿易之間存在正相關關系,如胡再勇等(2019)基于“一帶一路”沿線54個國家的面板數據和擴展的引力模型發現交通、能源和通訊網絡基礎設施及其交互作用的進口和出口效應都很顯著[20]。張鵬飛(2018)發現交通和通信兩種基礎設施對“一帶一路”沿線國家雙邊貿易都具有促進作用[21]。趙維等(2020)基于中國與45個“一帶一路”沿線國家的面板數據和中介效應模型發現互聯網基礎設施對中國與沿線國家的雙邊貿易往來具有促進作用[22]。陳虹和劉紀媛(2020)基于中國與“一帶一路”沿線55個國家的面板數據和門檻模型發現“一帶一路”沿線國家基礎設施的完善可以促進中國對外貿易的增長[23]。

總之,現有文獻為基礎設施和貿易之間的關系提供了深刻的洞見,也為本文的研究提供了重要的理論基礎。但現有文獻在“一帶一路”基礎設施和貿易關系的研究上仍存在一些不足之處,主要表現在:一是現有文獻大多從中國的視角出發,研究基礎設施對中國與“一帶一路”沿線國家雙邊貿易的影響,較少有從“一帶一路”沿線國家的視角出發的研究文獻;二是現有文獻在選擇研究樣本時,大多主觀選擇部分“一帶一路”國家或者基于數據資料的可得性選擇“一帶一路”沿線國家,還缺乏以六大經濟走廊國家為研究樣本的文獻。而這兩點也是本文的重要創新點。

三、模型、變量及數據來源

考慮基于貿易引力方程來分析六大經濟走廊基礎設施的雙邊貿易效應,并分析“一帶一路”倡議是否促進了六大經濟走廊基礎設施的雙邊貿易效應。

(一)模型與變量

基本的貿易引力方程認為兩國間的貿易(tij)與兩國間的地理距離(dij)成反比,而與兩國的GDP成正比,基本的貿易引力方程為式(1)[14]:

(1)

式中,κ和θ是常數,α和β為參數,表示產出的貿易彈性,γ為參數,表示距離的貿易彈性。Tinbergen(1962)的貿易引力方程對現實有較高的解釋能力,得到了廣泛的應用[14]。考慮到除兩國GDP以及兩國間距離因素外,還有眾多因素影響雙邊貿易規模,為了更好地解釋雙邊貿易規模,一些學者對Tinbergen(1962)的貿易引力方程進行了擴展,引入了貿易潛力、冰山運輸成本、經濟自由度等經濟因素以及兩國是否簽署FTA、兩國是否是內陸國家、兩國是否相鄰、兩國的語言互通程度等社會經濟因素[14]。其中,邊界效應是國際貿易中的著名現象,由McCallum(1995)基于美國和加拿大間國際貿易的研究提出,并為隨后的系列研究所證實[24]。

考慮在貿易的引力方程中納入不同基礎設施因素分析六大經濟走廊基礎設施的雙邊貿易效應,同樣由于難以準確獲得各國2013年以來“一帶一路”倡議下的不同類型基礎設施建設進展的數據,因此,本文考慮基于六大經濟走廊的歷史基礎設施數據分析不同類型基礎設施的雙邊貿易效應,并分析2013年“一帶一路”倡議提出后是否提升了基礎設施的雙邊貿易效應。在將兩國GDP、兩國貿易潛力、兩國距離、兩國是否簽署FTA、兩國是否內陸國家、兩國語言的互通程度、兩國是否相鄰作為控制變量后,本文構建的實證研究模型見式(2):

tradeij,t=β0+β1gdpi,t+β2gdpj,t+β3tpi,t+β4tpj,t+β5distanceij+β6ftaij,t+β7landlockedij+β8languageij+β9adjacencyij+β10eiij,t+β11tiij,t+β12niij,t+β13Dt×eiij,t+β14Dt×tiij,t+β15Dt×niij,t+δt+εij,t

(2)

式(2)中,tradeij,t表示國家i和國家j之間在第t年的雙邊貿易規模。模型的控制變量包括國家i和國家j在第t年的GDP(gdpi,t,gdpj,t)、國家i和國家j在第t年的貿易潛力(tpi,t,tpj,t)、國家i和國家j間距離(distanceij)、國家i和國家j是否簽署FTA的虛擬變量(ftaij,t)、國家i和國家j是否是內陸國家的虛擬變量(landlockedij)、國家i和國家j語言的互通程度(languageij)、國家i和國家j是否相鄰的虛擬變量(adjacencyij)。eiij,t、tiij,t、niij,t分別表示國家i和國家j在第t年的能源基礎設施、交通基礎設施和通訊網絡基礎設施;Dt是虛擬變量,2014年之后的取值為1,而2014年之前的取值為0,虛擬變量Dt分別與eiij,t、tiij,t、niij,t相乘,系數β13、β14和β15的顯著性與否可以度量“一帶一路”倡議是否提升了能源基礎設施、交通基礎設施和通訊網絡基礎設施的雙邊貿易效應。δt為時間固定效應,在這里,不納入國家固定效應,因為國家固定效應與眾多解釋變量間會形成多重共線性關系。

(二)樣本及數據來源

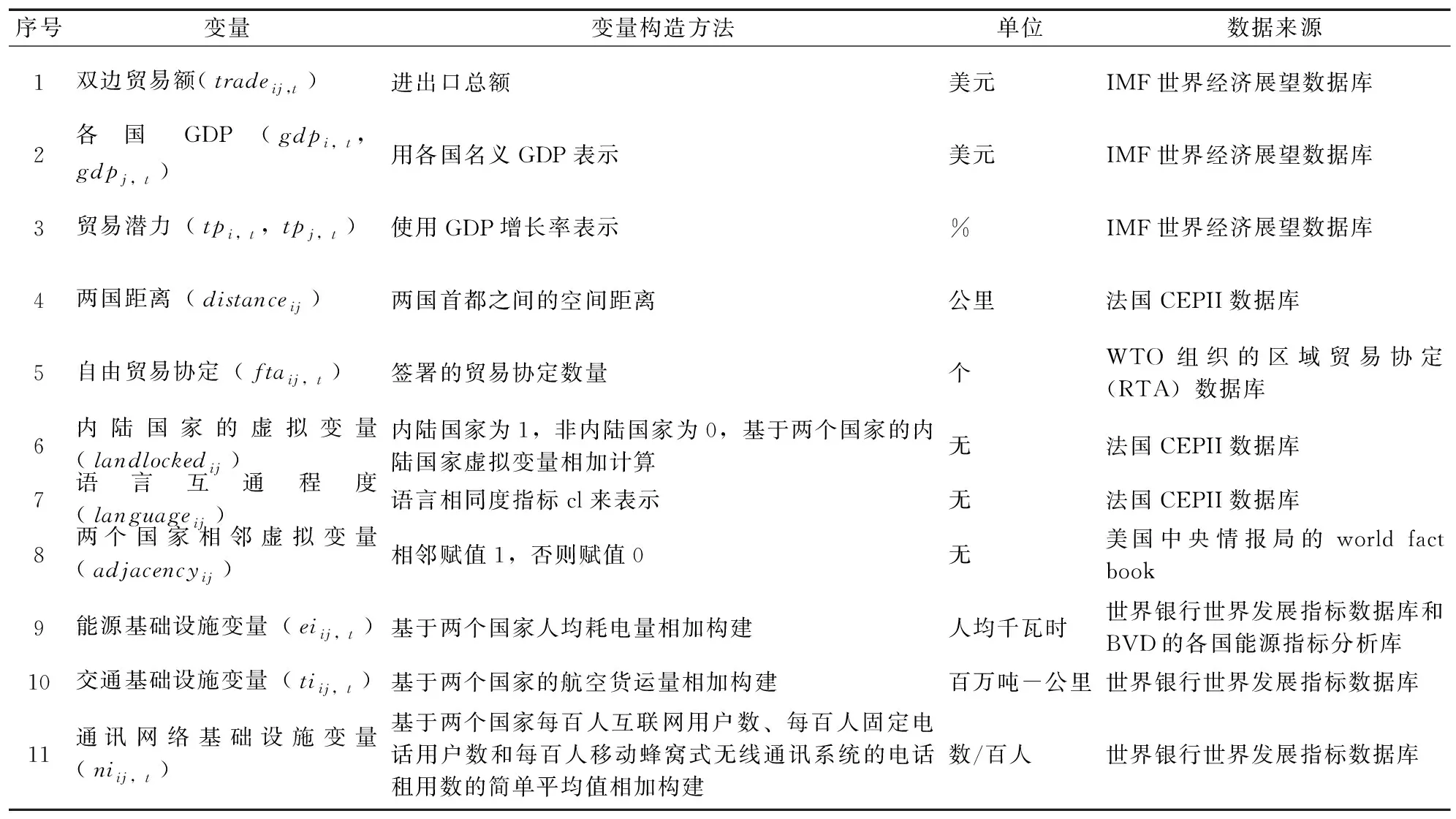

本文分別使用六大經濟走廊國家2003—2016年的面板數據進行實證研究。根據官方網站中國一帶一路網,“一帶一路”涉及國家共73個。在實證研究過程中,盡量將各經濟走廊的國家都納入并考慮盡可能長的時間區間,但考慮到一些國家的數據嚴重缺失,這些國家包括緬甸、東帝汶、老撾、土庫曼斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、巴勒斯坦、敘利亞、伊朗、伊拉克、阿富汗、黑山、波黑、馬其頓和塞爾維亞,一共15個國家。最終確定的時間區間為2003—2016年,新歐亞大陸橋的樣本國家為21個,不包括塞爾維亞、波黑、馬其頓和黑山;中國-中亞-西亞經濟走廊的樣本國家為15個,不包括塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、阿富汗、土庫曼斯坦、伊朗、敘利亞、伊拉克和巴勒斯坦;中國-中南半島經濟走廊的樣本國家為9個,不包括老撾、緬甸和東帝汶;孟中印緬經濟走廊的樣本為3個,不包括緬甸;中巴經濟走廊的國家為2個,中蒙俄經濟走廊的國家個數為3個。表1給出了實證研究涉及的變量及數據來源。

表1 變量及數據來源

四、“一帶一路”基礎設施雙邊貿易效應的實證研究結果及分析

就不同經濟走廊的數據結構來看,新亞歐大陸橋經濟走廊、中國-中亞-西亞經濟走廊、中國-中南半島經濟走廊、孟中印緬經濟走廊、中蒙俄經濟走廊均為面板數據,而中巴經濟走廊則為時間序列數據。數據結構不同,估計方法也不同,中巴經濟走廊是時間序列數據,需要考慮隨機項的自相關性,可以考慮使用普萊斯-溫斯滕(Prais-Winsten)變換估計法或者簡單使用“OLS+穩健估計法”。在面板數據中,新亞歐大陸橋經濟走廊、中國-中亞-西亞經濟走廊、中國-中南半島經濟走廊屬于短面板數據,而孟中印緬經濟走廊、中蒙俄經濟走廊屬于長面板數據。對于長面板數據來說,由于單一樣本的數據夠長,可以放松短面板隨機項獨立同分布的假定,考慮組間異方差、組內自相關和組間同期相關性等特征以提高估計精度,并使用面板校正標準誤差(Panel-Corrected Standard Error,PCSE)的估計方法或者全面廣義最小二乘法(FGLS)進行估計。對于短面板數據來說,本文首先進行隨機效應和固定效應的Hausman檢驗,確定是隨機效應變截距模型還是固定效應變截距模型,進而對各模型進行組間異方差檢驗、組內自相關檢驗、組間同期相關檢驗,如果存在組間異方差、組內自相關和組間同期相關性中的一種或多于一種,則考慮使用PCSE或者FGLS方法估計;如果組間異方差、組內自相關和組間同期相關性均不存在,則直接使短面板數據模型的常用方法進行估計,如最小二乘虛擬變量模型(LSDV)等、極大似然估計法、組內估計法等。

為了消除數據的非平穩性,變量tradeij,t、gdpi,t、gdpj,t、distanceij、eiij,t、tiij,t、niij,t均取其對數形式lntradeij,t、lngdpi,t、lngdpj,t、lndistanceij、lneiij,t、lntiij,t、lnniij,t,而其余變量中由于有負數和零值,不取對數形式。在估計過程中,首先,分別估計能源、交通、通訊網絡基礎的雙邊貿易效應,其次,在這些模型的基礎上,分別加入變量D×lnei、D×lnti、D×lnni,以進一步考慮“一帶一路”倡議是否促進了基礎設施的雙邊貿易效應。

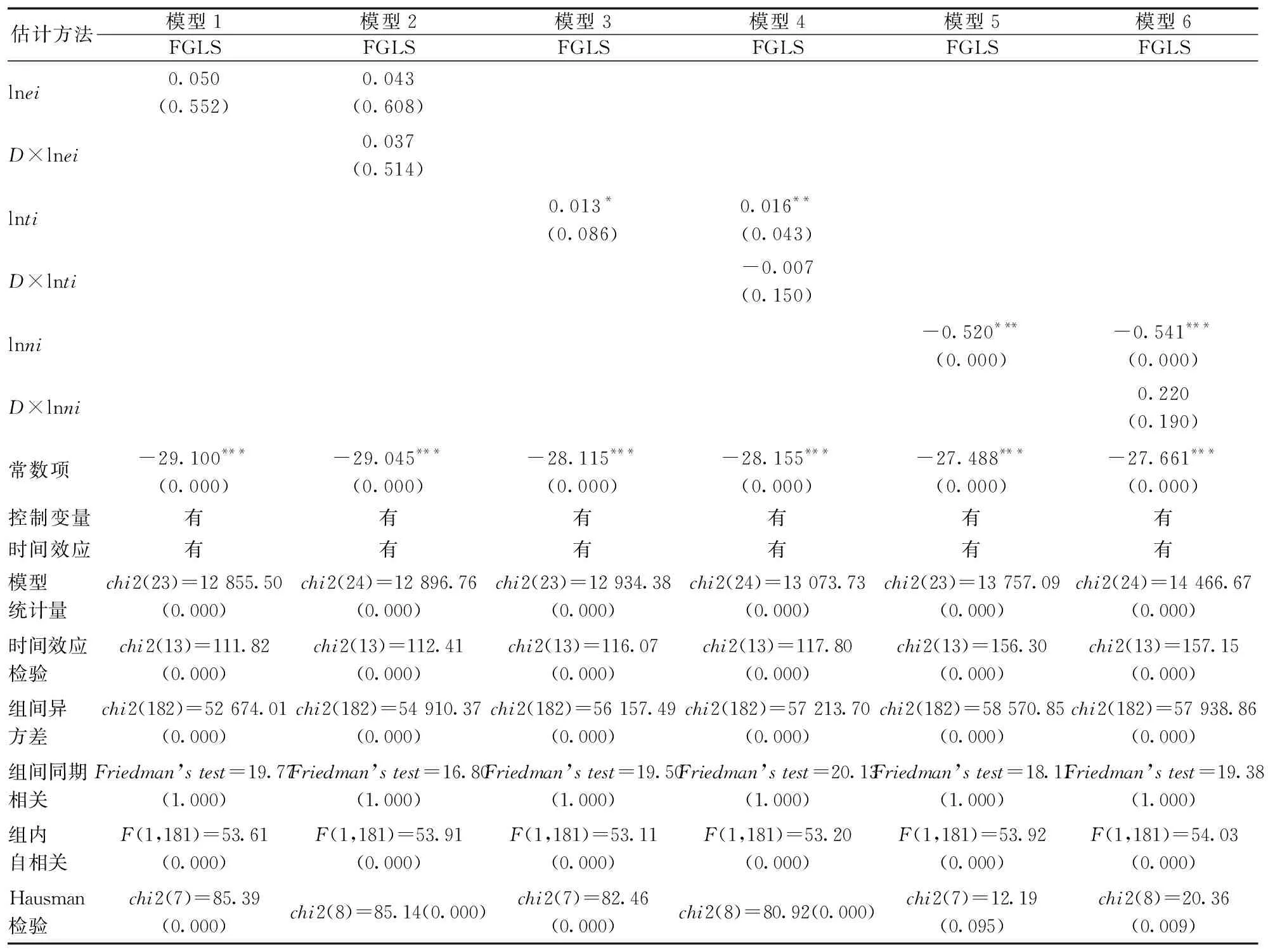

(一)新亞歐大陸橋經濟走廊

各模型的Hausman檢驗結果拒絕隨機項和解釋變量不相關的原假設,表明應采用固定效應變截距模型。各模型組間異方差、組內自相關和組間同期相關性的檢驗結果表明各模型均存在組間異方差、組內自相關,但不存在組間同期相關性,因此,本文基于模型的組間異方差和組內自相關特征使用FGLS方法估計模型。表2給出了新亞歐大陸橋經濟走廊基礎設施的雙邊貿易效應以及“一帶一路”倡議的基礎設施雙邊貿易效應估計結果。

表2 新亞歐大陸橋經濟走廊基礎設施及“一帶一路”倡議的雙邊貿易效應

就基礎設施的雙邊貿易效應來看。能源基礎設施的雙邊貿易效應估計結果分別為0.050和0.043,但都不顯著(表2中模型1和2)。交通基礎設施的雙邊貿易效應估計結果分別為0.013和0.016,且分別為10%和5%的置信水平上顯著(表2中模型3和4)。通訊網絡基礎設施的雙邊貿易效應估計結果分別為-0.520和-0.541,且在1%的水平上顯著(表2中模型5和6)。

一般而言,基礎設施發展對雙邊貿易的促進作用存在臨界值效應,基礎設施建成需要的投資較多,而一旦建成,隨后的維護升級改造費用相對較低。當基礎設施發展低于臨界值時,基礎設施投資會帶來負效應,一是基礎設施發展不會帶來運輸成本的降低,二是基礎設施發展會擠占產品生產的資源投入;當基礎設施發展超過臨界值時,基礎設施投資的雙邊貿易效果會增加,這時基礎設施發展帶來的運輸成本下降的正向效應超過擠占的產品生產機會成本的負向效應。通訊網絡基礎設施的雙邊貿易效應估計結果為負,可能原因是新亞歐大陸橋通訊網絡基礎設施的總體發展還低于臨界值。

就“一帶一路”倡議是否促進了基礎設施的雙邊貿易效應來看,D×lnei、D×lnti、D×lnni均不顯著,表明“一帶一路”倡議沒有顯著促進新亞歐大陸橋經濟走廊能源、交通、通訊網絡基礎設施的雙邊貿易效應。

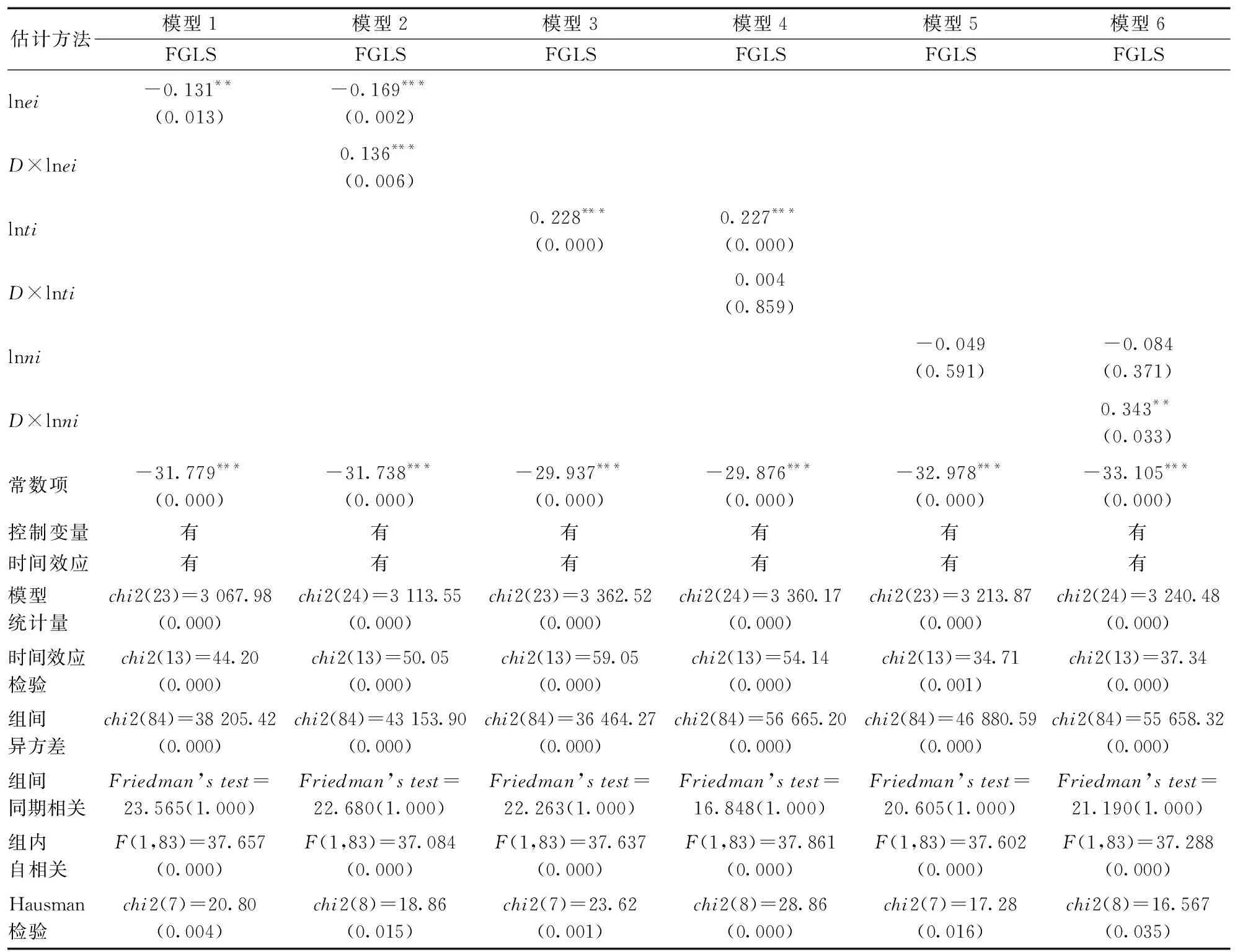

(二)中國-中亞-西亞經濟走廊

各模型的Hausman檢驗結果拒絕隨機項和解釋變量不相關的原假設,表明應采用固定效應變截距模型。各模型的組間異方差、組內自相關和組間同期相關性的檢驗結果表明組間異方差和組內自相關都顯著,而組間同期相關性不顯著,因此,考慮使用FGLS法估計。表3給出了中國-中亞-西亞經濟走廊基礎設施建設的雙邊貿易效應的估計結果。

表3 中國-中亞-西亞經濟走廊基礎設施及“一帶一路”倡議的雙邊貿易效應

就基礎設施的雙邊貿易效應來看。能源基礎設施的雙邊貿易效應估計結果分別為-0.131和-0.169,分別在5%和1%的置信水平上顯著(表3中模型1和2)。交通基礎設施的雙邊貿易效應估計結果分別為0.228和0.227,且均在1%的置信水平上顯著(表3中模型3和4)。通訊網絡基礎設施的雙邊貿易效應的估計結果分別為-0.049和-0.084,但都不顯著(表3中模型5和6)。中國-中亞-西亞經濟走廊的能源基礎設施、通訊網絡基礎設施的雙邊貿易效應為負,可能也是因為該經濟走廊能源基礎設施、通訊網絡基礎設施的總體發展還未達到臨界值。

就“一帶一路”倡議對基礎設施的雙邊貿易效應促進作用來看,D×lnei的回歸結果為0.136,且在1%的置信水平上顯著,D×lnti回顧結果為0.004,但不顯著、D×lnni的回歸結果為0.343,且在5%的置信水平上顯著,表明“一帶一路”倡議顯著促進了中國-中亞-西亞經濟走廊能源、通訊網絡基礎設施的雙邊貿易效應。

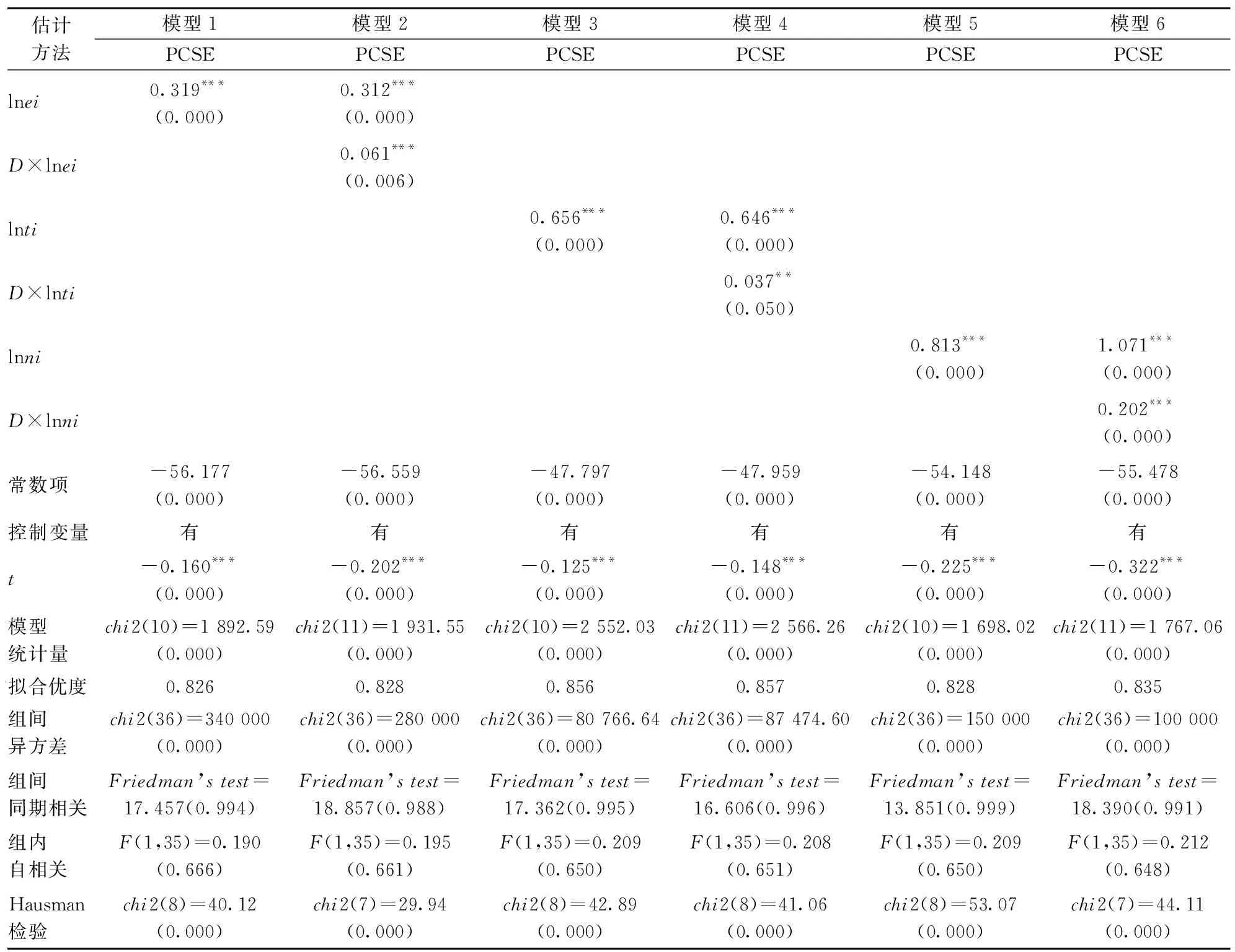

(三)中國-中南半島經濟走廊

由于中國-中南半島經濟走廊雙邊貿易樣本數只有36個,相對于新亞歐大陸橋經濟走廊和中國-中亞-西亞經濟走廊雙邊貿易樣本數大幅減少,因此,考慮用時間趨勢變量t代替時間效應,以節省自由度。各模型的組間異方差、組間同期相關性和組內自相關的檢驗結果表明組間異方差顯著,而組間同期相關性和組內自相關都不顯著,因此,考慮使用異方差修正的PCSE法估計。估計結果見表4。

表4 中國-中南半島經濟走廊基礎設施及“一帶一路”倡議的雙邊貿易效應

就基礎設施的雙邊貿易效應來看,能源基礎設施的雙邊貿易效應估計結果分別為0.319和0.312,且都在1%的置信水平上顯著(見表4模型1和2)。交通基礎設施的雙邊貿易效應的估計結果分別為0.656和0.646,且均在1%的置信水平上顯著(見表4中模型3和4)。通訊網絡基礎設施的雙邊貿易效應估計結果分別為0.813和1.071,且均在1%的水平上顯著(見表4模型5和6)。

就“一帶一路”倡議對基礎設施的雙邊貿易效應促進作用來看,D×lnei、D×lnti、D×lnni的回歸結果分別為0.061、0.037和0.202,且分別在1%、5%和1%的置信水平上顯著,表明“一帶一路”倡議顯著促進中國-中南半島經濟走廊能源、交通、通訊網絡基礎設施的雙邊貿易效應。

(四)孟中印緬經濟走廊

孟中印緬經濟走廊樣本數據較少,因此,為避免樣本容量不足導致的模型設定和檢驗等問題,本文在考慮時間效應時,使用時間趨勢變量t。組間異方差、組內自相關和組間同期相關性的檢驗結果發現除模型3(見表5)在10%的置信水平上存在組間異方差外,模型1、2、4、5、6(見表5)在1%的置信水平上都不存在組間異方差、組內自相關和組間同期相關。因此,考慮對模型1、2、4、5、6使用LSDV方法估計,而對模型3進行面板校正標準誤差(PCSE)的估計方法。表5給出了孟中印緬經濟走廊基礎設施雙邊貿易效應的估計結果。

表5 孟中印緬經濟走廊基礎設施及“一帶一路”倡議的雙邊貿易效應

就基礎設施的雙邊貿易效應來看,能源基礎設施的雙邊貿易效應估計結果分別為2.044和2.342,分別在5%和1%的置信水平上顯著(表5模型1和2)。交通基礎設施的雙邊貿易效應估計結果分別為0.289和0.209,但都不顯著(表5模型3和4)。通訊網絡基礎設施的雙邊貿易效應估計結果分別為-0.273和-0.250,且分別在1%和5%的置信水平上顯著(表5模型5和6),通訊網絡基礎設施的雙邊貿易效應為負,可能也是因為孟中印緬經濟走廊通訊網絡基礎設施的總體發展還未達到臨界值。

就“一帶一路”倡議對基礎設施的雙邊貿易效應的促進作用來看,D×lnei、D×lnti、D×lnni的估計值分別為0.021、0.016和0.008,其中D×lnei、D×lnti在5%的置信水平上顯著,而D×lnni不顯著,表明“一帶一路”倡議顯著促進了孟中印緬經濟走廊能源、交通基礎設施的雙邊貿易效應。

(五)中巴經濟走廊

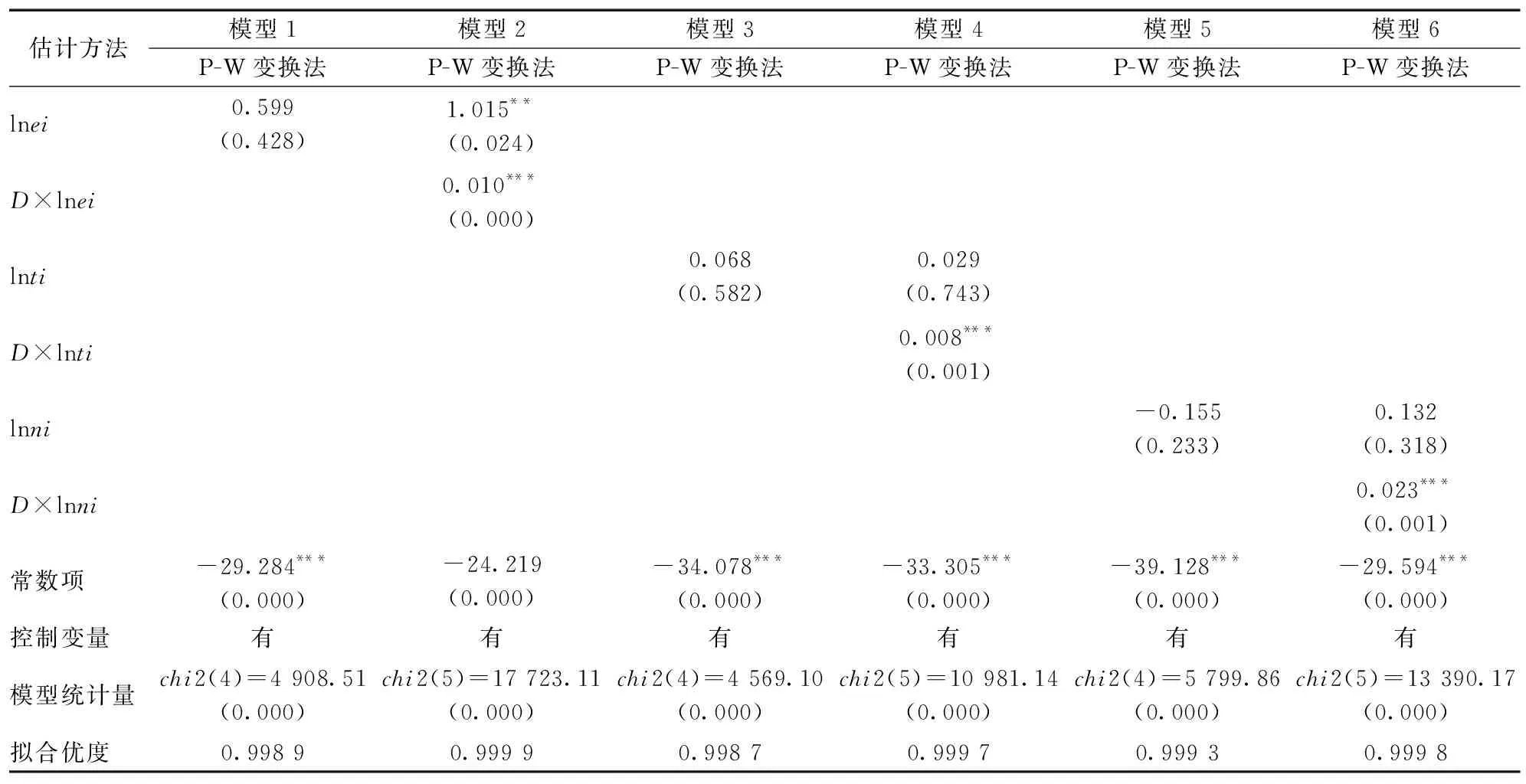

由于中巴經濟走廊雙邊貿易數據是一時間序列數據,估計時需要考慮時間序列變量隨機項的自相關問題,使用Prais-Winsten變換估計法(簡稱P-W變換法),得到估計結果如表6。②

表6 中巴經濟走廊基礎設施及“一帶一路”倡議的雙邊貿易效應

就基礎設施的雙邊貿易效應來看,能源基礎設施的雙邊貿易效應估計結果均為正,但僅模型2中的估計結果在5%的置信水平上顯著,估計值為1.015(表6模型1和2)。交通基礎設施的雙邊貿易效應估計結果分別為0.068和0.029,但都不顯著(表6模型3和4)。通訊網絡基礎設施的雙邊貿易效應的估計結果分別為-0.155和0.132,但均不顯著(表6模型5和6)。

就“一帶一路”倡議對基礎設施的雙邊貿易效應的促進作用來看,D×lnei、D×lnti、D×lnni的估計值分別為0.010、0.008和0.023,且均在1%的置信水平上顯著,表明“一帶一路”倡議顯著促進了中巴經濟走廊能源、交通、通訊網絡基礎設施的雙邊貿易效應。

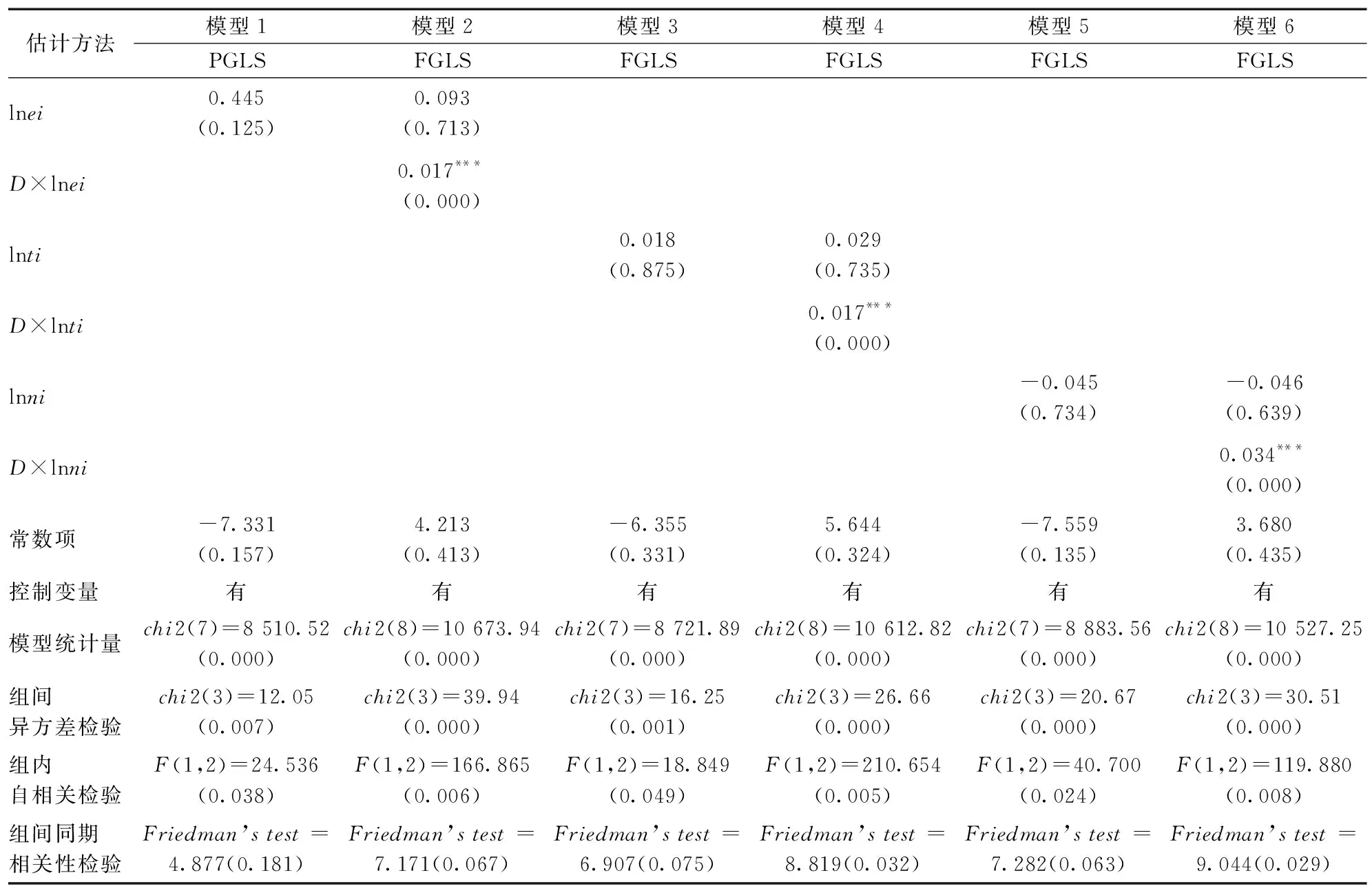

(六)中蒙俄經濟走廊

由于中蒙俄經濟走廊樣本數據是長面板數據,對組間異方差、組內自相關和組間同期相關性的檢驗,發現表7模型1、2、3、5在5%的置信水平上僅存在組間異方差和組內自相關,但不存在組間同期相關,因此,使用“組間異方差和組內自相關”穩健的標準誤即可,即使用面板校正標準誤差(PCSE)的估計方法。而表7模型4和6,則既存在組間異方差和組內自相關,也存在組間同期相關,因此,使用可行的廣義最小二乘法(FGLS),同時處理組間異方差,組內自相關和組間同期相關問題。估計結果見表7。③

表7 中蒙俄經濟走廊基礎設施及“一帶一路”倡議的雙邊貿易效應

就基礎設施的雙邊貿易效應來看,能源、交通、通訊網絡基礎設施的雙邊貿易效應的估計結果分別為正、正和負,但都不顯著。就“一帶一路”倡議對基礎設施的雙邊貿易效應的促進作用來看,D×lnei、D×lnti、D×lnni的估計值分別為0.017、0.017和0.034,且均在1%的置信水平上顯著,表明“一帶一路”倡議顯著促進了中蒙俄經濟走廊能源、交通、通訊網絡基礎設施的雙邊貿易效應。

五、研究結論及政策建議

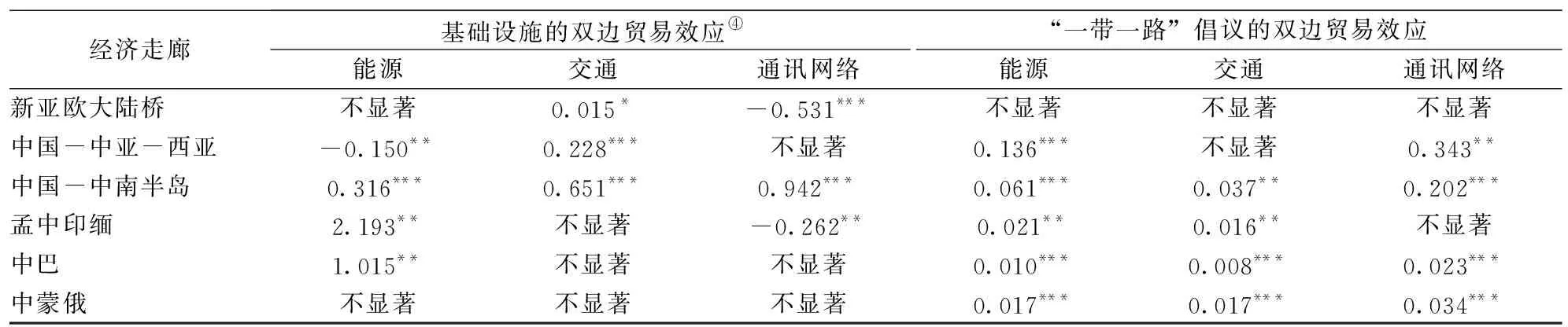

本文在擴展的貿易引力方程中納入能源、交通、通訊網絡三種基礎設施,主要基于面板數據模型實證分析了“一帶一路”六大經濟走廊基礎設施的雙邊貿易效應,研究了“一帶一路”倡議是否促進了六大經濟走廊基礎設施的雙邊貿易效應,表8總結了主要研究結果。

表8 六大經濟走廊基礎設施及“一帶一路”倡議的雙邊貿易效應研究結論

由表8可知,除中蒙俄經濟走廊外,其余經濟走廊都有一種或多種基礎設施顯著促進了雙邊貿易,其中,中國-中南半島經濟走廊三種基礎設施都顯著促進了雙邊貿易。此外,中國-中亞-西亞經濟走廊能源基礎設施的雙邊貿易效應、新亞歐大陸橋經濟走廊和孟中印緬經濟走廊的通訊網絡基礎設施的雙邊貿易效應都為負,可能原因是這些經濟走廊相應基礎設施的發展還未達到貿易效應由負轉正的臨界點。

就“一帶一路”倡議對基礎設施的雙邊貿易效應的促進作用來看,除新亞歐大陸橋外,“一帶一路”倡議顯著促進了其余經濟走廊基礎設施的雙邊貿易效應。其中,“一帶一路” 倡議對中國-中南半島經濟走廊、中蒙俄經濟走廊、中巴經濟走廊的促進作用最為明顯,顯著促進了能源、交通、通訊網絡三種基礎設施的雙邊貿易效應。

本文研究結論具有重要的政策含義,首先,研究結論表明“一帶一路”倡議能顯著促進基礎設施的雙邊貿易效應,而且“一帶一路”建設進展越快,這種促進作用就越強,因此,應大力宣傳“一帶一路”倡議的這種作用,助推“一帶一路”建設,使“一帶一路”倡議的成果更多地惠及域內國家和人民。其次,研究結論表明中國-中南半島經濟走廊三種基礎設施的雙邊貿易效應均顯著為正,中蒙俄經濟走廊三種基礎設施的雙邊貿易效應全不顯著,而其他四大經濟走廊都僅有一種基礎設施的雙邊貿易效應顯著為正,此外,還有基礎設施的雙邊貿易顯著為負,因此,應該著力補齊中蒙俄經濟走廊、中國-中亞-西亞經濟走廊、新亞歐大陸橋經濟走廊、孟中印緬經濟走廊、中巴經濟走廊基礎設施建設的短板,尤其是加強低于貿易效應臨界值的基礎設施建設。最后,就不同經濟走廊“一帶一路”倡議的雙邊貿易效應來看,中巴、中國-中南半島以及中蒙俄經濟走廊最好,中國-中亞-西亞經濟走廊、孟中印緬經濟走廊稍次,而新亞歐大陸橋經濟走廊最差,這也從一個側面反映了六大經濟走廊基礎設施建設的進展快慢,因此,為更好地促進“一帶一路”倡議的實施,除繼續加強中巴、中國-中南半島以及中蒙俄經濟走廊建設外,應加快中國-中亞-西亞經濟走廊和孟中印緬經濟走廊建設,尤其是著重加強新亞歐大陸橋經濟走廊的建設,加快制定簽署走廊規劃綱要,實施一批重大項目,切切實實地推進走廊建設,促進域內的設施聯通和貿易暢通,造福沿線人民。

[注 釋]

①關于基礎設施貿易效應的研究文獻,詳見Gelbis,Nijkamp & Poot(2014)的文獻綜述。

②本文也嘗試在模型中納入時間趨勢變量t,但估計結果均不顯著,因此,最終舍棄了時間趨勢變量。

③本文考慮過在模型中納入國家固定效應或時間固定效應,但T較大,時間固定效應用趨勢變量t表示。經過檢驗,發現國家固定效應和時間趨勢效應都不顯著,因此,不納入國家固定效應和時間趨勢效應。

④在統計每個經濟走廊基礎設施的雙邊貿易效應時,由于每種基礎設施的雙邊貿易效應都進行了兩次估計,因此,表8的統計結果為這兩次估計值的簡單平均,如果兩次估計值的顯著性水平不同,則取較低顯著性水平值(如一個在5%的水平上顯著,一個在10%的水平上顯著,則平均值在10%的水平上顯著)。其中的特例是中巴經濟走廊能源基礎設施的雙邊貿易效應估計值,一個顯著,一個不顯著,由于顯著性水平難以取平均,因此,本處直接列出了顯著值。