日本近代初期對中國儒學的吸收與改造

徐麗麗 丁佳華

[摘 要]明治時代的日本雖受到歐洲文明及先進科技的猛烈沖擊,但在國語科尚未成立的日本近代初期(明治5-27年)的學校教育中,仍大體繼承了江戶以來各級學校以儒家文化為主的教學內容。日本在大量吸收中國儒學精髓的基礎上,根據本國國情及實際社會需求等對其進行了改造,從而進一步實現了中國儒學的“日本化”,其中的重要舉措之一便是對日本的漢文教學內容、教學目的及功用等所進行的改革。因此,通過對《明治漢文教科書集成》中收錄的中國儒家經典的考察,總結出日本近代漢文教科書的選材特征,并針對影響其選文結果的諸因素展開深入的探究與分析,對了解與把握明治時期的日本對中國儒學思想的吸收、改造與傳承等情況,具有一定的理論價值與現實意義。

[關鍵詞]日本近代初期;《明治漢文教科書集成》;儒學;吸收與改造

[基金項目]教育部人文社會科學基金一般項目“東亞視閾下的文化接觸與文化認同”(18YJC752039)。

[作者簡介]徐麗麗(1980-),女,文學博士,長春工業大學外國語學院副教授;丁佳華(1997-),女,長春工業大學外國語學院碩士研究生(長春 130012)。

一、序言

中日兩國漢文化交流源遠流長。在這一過程中,對中國漢籍的引入及傳播則成為日本吸收中國傳統文化思想精髓的重要手段之一。在吸收中國儒學思想之初的古代日本,其學習范圍僅限于以皇室、貴族為主體的社會上層。但自江戶時代起,日本對中國儒學的學習與吸收卻發生了質的飛躍,一方面是將中國儒學的學習者與接受者的范圍擴大至日本整個社會,另一方面則是對儒家經典的學習不再滯留于對漢文表層的習誦與記憶,而更著重于體會和接受儒學精義,并在批判的過程中逐漸形成自己的學問體系,且更加注重其實用性。換而言之,“沒有儒學的普及,沒有對儒學的批判,沒有實用思想的發揚,日本就不會有明治維新前推動社會變革的思想理論的產生”(陳景彥、王玉強:《江戶時代日本對中國儒學的吸收與改造》,北京:社會科學文獻出版社,2014年。

),明治維新和實現近代化的成功也便無從談起了。迨至日本近代初期(本文特指日本國語科尚未成立的明治5年至明治27年間),在日本各階段的學校教育中,仍大體繼承了江戶以來藩校、藩學及鄉學等以儒家文化為主的教學內容,漢文及漢文教育依舊占有絕對的優勢地位,學界也將這一時期稱之為“近世儒學沿襲期”或“漢文絕對期”,(石毛慎一:《日本近代漢文教育の系譜》,東京:湘南社,2009年,第14頁。)濃厚的“漢文要素”充斥著包括日本母語教育在內的歷史、修身、作文等各科目當中。那么,在這種社會形勢下的中國儒家經典是以何種形式存在于日本漢文教育(或漢文教科書)中的呢?其教學目標及教學內容發生了怎樣的變化?在各漢文教科書的選材方面又呈現出了何種特色?本文將從上述問題出發,以《明治漢文教科書集成》作為考察對象,針對其成書背景、各漢文教科書中中日漢文篇章所占比例、中國儒家經典在日本漢文教科書中的選材等方面進行歸納、整理與統計,并將其結果數據化,力圖通過總結在西方近代文明嚴重沖擊日本社會的背景下,面臨嚴峻考驗的中國儒學在日本漢文教科書中的收錄特征,從而達到深入探究影響其發生轉變的深層歷史因素及邏輯根源。

二、關于《明治漢文教科書集成》的簡況及成書背景

日本的漢文教育歷史悠久,在整個東亞地區的漢文教育史上占有絕對的優勢地位,是域外漢文教育的重要支脈。(徐麗麗:《東亞視閾下的文化接觸與文化認同——以對日本高中國語教科書中漢詩選材及其影響因素的考察為例》,《東北師大學報(哲學社會科學版)》2020年第3期。)而《明治漢文教科書集成》廣泛收錄了整個東亞地區漢文教育中的杰出作品,其作品群作為日本近代教育史上管窺漢文教育發展歷程的主要參考資料,具有極為重要的理論意義和研究價值。該集成共計7卷,其中,第1、2卷為第Ⅰ期《初學漢文教科書編》;第3、4、5卷為第Ⅱ期《中等漢文教科書編》;第6、7卷為第Ⅲ期《多樣漢文教科書編》。該集成收錄了自1877年(明治10年)至1911年(明治44年)出版的共計26部漢文教科書,但是,由于第Ⅲ期《多樣漢文教科書編》中主要收錄的是明治32年至明治44年間出版并發行的漢文教科書,已超出了本文所討論的“近世儒學沿襲期”(或“漢文絕對期”)的時間界限,因此,本文僅圍繞第Ⅰ期和第Ⅱ期集成中收錄的19部初、中等漢文教科書展開歸納、整理及數據統計工作。

(一)明治期初等漢文教科書簡況及成書背景

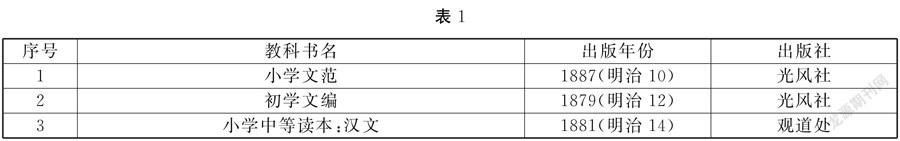

《明治漢文教科書集成第Ⅰ期:初學漢文教科書編》(第1、2卷)中收錄的漢文教科書主要作為小學階段使用的教材,共計11部,具體情況如表1所示:

1872年(明治5年)9月,在日本模仿歐洲建立起了本國的“學制”后不久,明治政府正式頒布《小學教則》,規定了小學教育的具體內容,以此向日本民眾大力宣傳西洋的自然科學及文化生活等方面的內容。而后,“學制”于1879年(明治12年)被廢除,并頒布了新的“教育令”(加藤國安編:《明治漢文教科書集成第1-7卷》,東京:不二出版,2013年,第34-35頁。)。1881年(明治14年)5月,《小學校教則綱領》出臺,將小學分為初、中、高3等,各等級的就讀時長分別為3年、3年和2年,共計8年。從表1中收錄的各初等漢文教科書來看,除《小學文苑》及《初學文編》外,其它如《小學中等讀本:漢文》《上等小學漢文軌范》《小學中等科讀本》等9部初等漢文教科書均為其產物。此后,1886年(明治19年)4月,伴隨著《小學校令》的頒布與實施,第十三條規定小學的教科書只可使用經文部大臣審定的教科書,因此,包括漢文教科書在內的小學教科書開始由“自由編集、發行與選定”轉變為“從經由文部省審定通過后的教科書中選定使用”,這意味著該集成收錄的11部初等漢文教科書中,僅有《高等小學漢文軌范》及《初學漢文軌范》兩部為通過審定后方才得以使用的,其余則均為自由編撰、發行與使用的漢文教科書。

(二)明治期中等漢文教科書簡況及成書背景

《明治漢文教科書集成第Ⅱ期:中等漢文教科書編》(第3、4、5卷)中收錄的均為中學時期使用的漢文教材,共計8部。關于各教科書的名稱、出版年份及出版單位等具體情況,如表2所示:

1872年(明治5年),日本頒布《中學教則》。由文部省編撰的《中學教則略》可知,中學分為“下等中學(即初級中學)”與“上等中學(即高級中學)”,而在初、高兩階段的《中學教則》中,又按照由低至高的順序,將各科目的學習內容分為6個級別,其中第6級為最低級,第1級為最高級。同時,我們還可以從其科目一覽中發現,當初級中學的語文科目進入第4級后,便由“國語”改為“國語古言”,而高級中學各級別的語文科目則均為“國語古言”,這說明隨著學習的不斷深入及能力的提高,有關“漢文講讀”的內容也逐步滲透進來。1881年(明治14年),《中學校教則大綱》頒布,“國語”變更為“和漢文”,而在1886年(明治19年)4月頒布的《中學校令》中再次變更為“國語及漢文”,其中明確規定其學習內容為“漢字、習字、文法、漢文講讀及作文”,這一現象一方面反映了日本國語意識的增強,另一方面標志著有關漢文的學習內容必須推至中學時期進行。另外,與小學教科書同樣,中學教科書的出版也須在文部省認定合格后方可出版使用,這說明該集成收錄的漢文教科書是全部通過了國家審查認定的。但在此仍需特別指出的是,表1中初等漢文教科書中所列第6項《初學文編》與第11項《初學文章軌范》,雖冠以“初學”之名,但實際上是升級為中學教科書并通過審查認定的。(加藤國安編:《明治漢文教科書集成第1-7卷》,第38頁。)

三、針對《明治漢文教科書集成》中中日漢文篇章的調查與影響因素分析

本節中,筆者分別從中日漢文篇章所占比例、儒學經典篇章的篇章數、出處及其在所收錄的先秦文學中的占比等方面著手展開歸納、整理與數據統計,并力圖從統計結果中找出明治初期各漢文教科書中所呈現出的時代性特征,從而進一步深入探究日本近代初期對中國儒學吸收與改造的具體情況。

(一)中日漢文篇章在各漢文教科書中的占比

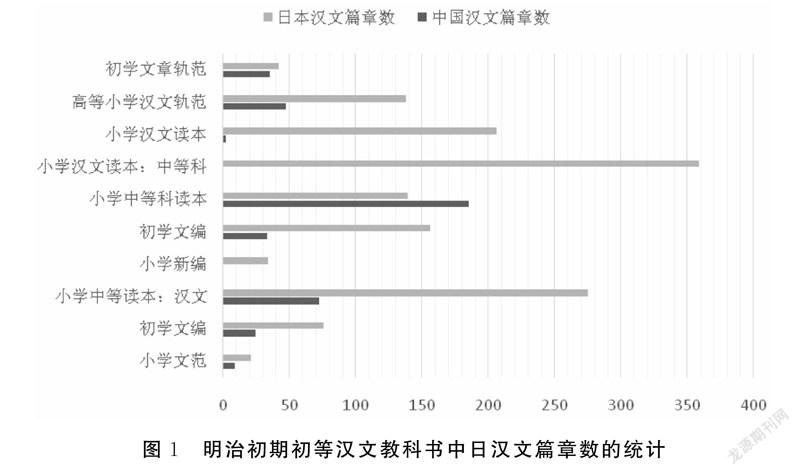

圖1、圖2分別為筆者對《明治漢文教科書集成》初、中等漢文教科書收錄的中日漢文篇章在各漢文教科書中所占比例進行統計后的結果。但是,因第Ⅰ期初等漢文教科書《上等小學漢文軌范》中收錄的各篇章均未明確標注文章作者、出處、朝代等能夠確認其歸屬的任何信息,因此為確保統計數據的準確性,筆者僅針對該集成中第Ⅰ期的10部及第Ⅱ期中的8部漢文教科書中共計4310篇中日漢文篇章進行了統計,其結果如圖1、圖2所示。

在此需進一步明確的是,前文中提到的所謂“漢文教育”,并非等同于“中國語教育”,它是指關于運用中國古文書寫的詩歌與散文以及日本人借用其形式所創作的詩文的教育教學。而在日本的漢文教育中,又根據漢文篇章來源的不同,分為“中國漢文”與“日本漢文”兩類。因此,圖1與圖2中出現的“中國漢文篇章”即指日本教科書中直接引用的中國古代漢文經典,而“日本漢文篇章”即指日本人借用中國古文的書寫形式所創作出的日本漢詩及文章等。

(二)各漢文教科書中儒學經典的數據調查

實際上,在《明治漢文教科書集成》所收錄的中日漢文篇章中,均存在文章中提及或介紹如孔子、孟子、子路等儒家學說代表人物的事跡或言行的內容,而這并不屬于本文的考察范圍。作為本文研究對象而展開考察的內容是存在于各漢文教科書的漢文篇章中直接引用先秦文學中儒學經典篇章的部分。

先秦文學作為中國文學輝煌燦爛的起點,經歷了漫長歷史歲月的洗禮,由萌芽階段逐步成長起來并最終走向成熟。《明治漢文教科書集成》大量收錄了在理性精神背景下及“百家競作,九流并起”的學術氛圍中形成的先秦文學經典,歸納起來主要包括以《論語》《孟子》《莊子》《荀子》等為代表的反映儒家思想和活動的諸子散文及以《左傳》《戰國策》等為代表的史傳散文兩大部分(史少博:《日本國學與中國儒學的融合與分離》,《東疆學刊》2016年第2期。),其中,先秦文學經典篇章數按照由多至少的順序進行排列,具體情況如表3所示:

另外,儒家經典篇章在各漢文教科書中的分布狀況如表4所示:

(三)特征總結與影響因素分析

筆者通過圖1、圖2及表3、表4的統計數據,由《明治漢文教科書集成》收錄的各漢文教科書中的漢文篇章大體總結出了近代初期的日本對中國儒學吸收和改造的基本特征及所發生的改變。那么,究竟受到何種因素的影響導致中國儒學在近代日本的地位發生了如此巨大的變化?筆者將從歐洲文明與先進科技的沖擊、日本國學的崛起及中國儒學的“再日本化”這三方面入手,展開深入分析與闡釋。

首先,由圖1、圖2可見,《明治漢文教科書集成》中絕大多數漢文教科書均呈現出所收錄的日本漢文篇章數量增多、所占比例大幅提高的特征。具體表現為:圖1中,除《小學中等科讀本》收錄的中國漢文篇章數略多于日本漢文篇章數外,其余初、中等漢文教科書中的日本漢文篇章數均在不同程度上超過了中國漢文篇章數,其中尤以《高等小學漢文軌范》《小學漢文讀本》及《小學中等讀本:漢文》的相差程度最為明顯。不僅如此,還出現了《小學漢文讀本:中等科》收錄中國漢文篇章數為零的情況。圖2中,日本漢文篇章數較之中國仍保持著絕對優勢,但中國漢文篇章數仍呈現出較為顯著的增長,且從圖1與圖2間的對比來看,圖2中漢文教科書的總量雖小于圖1,但若從所收錄的中日漢文篇章總數進行比較,圖2中等漢文教科書的篇章數量則大于圖1初等漢文教科書。

那么,在日本學校教育中占據絕對優勢地位的中國漢文教育為什么會失去了原有的主導性,且各漢文教科書中收錄的中國漢文篇章數也隨之大幅縮減了呢?筆者認為,這種現象的產生是與明治時期歐洲文明與先進科技對日本社會文化的沖擊密不可分的。換而言之,即長期以來日本雖深受中國儒家文化的滋養,但在由封建社會向資本主義社會轉型過程中,歐洲文明與先進科技仍撼動了中國儒學在日本的主導地位,成為造成中國儒學在近代日本發生根本性變化的首要因素。近代以前的日本國民根據階層及身份的不同,其所接受的學校教育也在一定程度上存在差異,如武士階層子弟接受的是以四書五經等作為當時統治階級指導理念的儒學體系為中心的藩校教育,而寺子屋則是以最基礎的庶民教育為主,專門開展如“平假名”“漢字”“數字”及“算盤”等與日常生活息息相關的教學內容。另外,承擔著藩校輔助性作用的鄉校的受眾階層則高于寺子屋,處于藩校與寺子屋的中間位置,其課程既包括儒學內容,也包括一部分洋學。由此看來,在直至近世的日本學校教育中,儒學始終作為主流思想在日本社會中占據主導性地位。然而,自明治維新以來,日本開始由封建社會向資本主義社會轉型,選拔人才的側重點也由“身份等級”向“能力技術”轉變。以1872年(明治5年)學制的頒布為契機,近代學校有了長足發展,政府廢除了士農工商的身份制,提出“國民皆學”的教育方針,要求全體國民在“四民平等”的社會制度下接受同一水準的近代學校教育(西岡智史:《明治期漢文教育形成過程の研究》,広島大學大學院博士學位論文,2015年,第10頁。)。從教育內容來看,在以福澤諭吉為代表的自由派學者的大力倡導下,日本近代學校的教學科目整體呈現出向近代自然科學(如地理、幾何、生物、化學、生理、博物學、西洋算數等)相傾斜的顯著趨勢。究其原因,主要在于力圖通過近代科學知識的傳授,使日本國民在潛移默化中具備近代精神。與此同時,以傳統的中國儒學為中心的道德教育則被完全排除在外。然而,事與愿違的是,在提倡自由民權與共和制的社會大背景下,日本近代學校的教育內容是與當時日本民眾的實際日常生活相脫節的,水原克敏等(2018)曾指出,對于那些從早到晚從事農耕作業的孩童而言,他們并不關心師范學校編輯的《日本地志略》中所介紹的國家地理等內容;同樣,西洋算數中所使用的阿拉伯數字及運用紙張進行計算和解答的方式對當時的日本國民來說也是十分不便的,反之,算盤則更符合其實際需求;不僅如此,其所配置的教科書中高水準的教學內容,即便是對當時的授課教師而言也是極難消化和理解的(西岡智史:《明治期漢文教育形成過程の研究》,広島大學大學院博士學位論文,2015年,第12-13頁。

)。如此一來,“學制”下的教育課程飽受質疑,保守派的儒學主義者們也以近代學校教育破壞社會公序良俗為由,力圖謀求日本政府做出將孔子之學說作為教育精神之根本、恢復原學校教育中以儒學為中心的道德教育內容,以及將儒教視為日本“國教”的轉變。由此看來,盡管歐洲文明與先進科技在推動日本由封建社會向資本主義社會邁進的歷史發展進程中起到了至關重要的作用,同時也在某一時期內動搖了中國儒學在日本的主導性地位,但若想就此將中國儒學(或儒家文化)從日本文化中徹底鏟除,不但并未能給近代日本帶來預想中的發展與穩定,反而使其整個社會在一定程度上陷入了某種不安的局面當中。

其次,經筆者統計后發現,《明治漢文教科書集成》中收錄的儒家經典篇章僅存在于中學階段的各漢文教科書中,但并未從考察范圍內的10部初等漢文教科書中尋覓到任何中國儒家經典篇章的蹤跡。具體說來,即初等漢文教科書中收錄的均為日本漢文篇章,雖然其中既存在介紹如韓信、管仲、趙普、光武等中國歷史偉人事跡(或傳記)的內容,也包括提及如孔子、孟子、子路等儒家學派代表人物言行的內容,但均無一例外地并未直接引用任何中國儒家經典的漢文篇章作為日本小學階段的漢文教學內容。而直接引用儒家經典篇章的漢文教科書則始自1894-1895年(明治27-28年)出版的漢文教科書——《中學漢文讀本》,此外還包括《中等漢文教科讀本》《撰定中學漢文》《第一訂正中學漢文讀本》《中等漢文讀本》這4部教材。

針對上述現象的產生,筆者認為,這是近代日本在學習與吸收中國儒學思想的過程中,自身國學的崛起與日本漢學的進一步發展所導致的必然結果。中國儒學思想作為最早傳入日本的外來思想受到日本天皇及王室貴族的極高推崇,其所倡導的“忠孝”“仁義”的教義也成為指導日本國民言行的方針與準則。在這一過程中,中國儒學滲透到了日本社會生活的方方面面,與日本的國民文化和思想相融合并產生共鳴,一方面使其對祖先崇拜的信念得以進一步鞏固,另一方面則形成了“忠孝一本”的質樸的社會風氣和美好向善的社會習俗。可以說,日本國學在最初的萌芽階段受到了中國儒學的深厚影響和充分滲透,它的產生和發展是與中國儒學不可分割的。也正由于早期的日本國學中大量融入了以中國儒學為主要代表的外來文化因素,使得這一時期的日本國學飽受國學界的輕視與否定,盡管如此,日本國學在江戶時代以前便已存在已是毋庸置疑的事實,而其真正得以發展則被認為是進入江戶中期以后的事了。時至江戶中期以降,日本國學開始呈現出蓬勃發展的態勢,國學界對此前之國學所持的否定態度也隨之日趨強烈,并指出日本之前只有國學的學校或國學的有職人事,但極度缺乏包含日本精神文化內核的教學內容。究其原因,主要是其認為“之前的國學大量地融入了外來的佛學、儒學,特別是國學中大都是中國儒學之內容,而沒有顯示日本固有的精神,故而也不能成為日本的國學”。(史少博:《日本國學與中國儒學的融合與分離》,《東疆學刊》2016年第2期。)如此一來,中國儒學遭受到日本近代國學者們的極力排斥,日本近代國學也由此逐漸與中國儒學分離開來。這種現象所造成的互相連帶性結果大致有二:一是在近代日本社會大力主張突出自身文化的主體性的過程中,其日本本土文化與中國文化(本文特指“中國儒學”)的差異意識得以增強;二是日本本土文化的自覺意識在這一過程中也隨之得以提升。

受日本國學發展的影響,日本漢學也進入了強調自身文化特點與獨特發展的模式中來。由《明治漢文教科書集成》中收錄的各漢文教科書的構成中不難發現,首先,日本漢文篇章數量遠超過中國,在全書的整體構成比例中處于絕對優勢,而這一點也可通過本節中的數據統計結果得以印證;其次,從內容題材方面來看,其中誠然不乏“忠孝”“仁義”等宣揚儒家思想道德的內容,但更多的是運用漢文書寫方式向日本民眾大力宣傳與日本社會相關的文學、文化、思想、風土人情及古今圣賢的事跡、逸話和格言等,除此以外,還包括介紹西洋自然科學及文化生活等方面的內容;再者,從難易程度上來看,由于作為漢文教科書的《小學讀本》各卷之間在難易程度上并沒有明確的進階劃分,介紹西洋文化與啟蒙類的各讀物內容也并非是以國語教育為目的而編纂的,這些都在某種程度上極大增加了學生的學習負擔,最終導致了城鄉各地間減負運動的發生。換而言之,雖然在接觸西方近代文明后的日本政府曾試圖通過一系列教育改革向日本國民大力推廣西洋科技與文化的舉措是值得肯定的,但由于尚未充分考慮到當時日本國內的實情、各地民情及地區間的文化差異等因素,過度重視西洋文化的思潮遭到批判,從而導致其制度的實施困難重重,未能達到預期的效果,教育方針也開始向傳統的尊重國風的儒教主義轉變。考慮到對中國漢文篇章接受與理解水平的差異性因素,日本文部省將絕大多數的中國漢文篇章集中編輯到了圖2所示的諸中等漢文教科書中,而圖1中《明治漢文教科書集成》中各初等漢文教科書所收錄的中國漢文篇章數較之日本漢文篇章數則相對較少,這或許正是將中日漢文篇章總數進行比較時,“圖1中出現了中國漢文篇章數為零的情況”以及“圖2中等漢文教科書的中國漢文篇章數量大于圖1初等漢文教科書”等現象的原因之所在吧。

另外,經筆者統計后發現,在《明治漢文教科書集成》收錄的各漢文教科書中直接引用了大量的先秦諸子文學篇章,其中尤以儒家經典篇章數最多,所占比例最高。具體表現由表3可知,各漢文教科書中所直接引用的先秦文學篇章主要出自《孟子》《戰國策》《春秋左氏傳》等經典著作,總篇章數共計144篇,而《孟子》《大學》《中庸》和《論語》4部均為儒家學說的代表作品,篇章數共計75篇,占總篇章數的52%以上。其中出自《孟子》的儒學篇章共計68篇,約占儒學總篇章數的90%,其次按照其引用數量由多至少進行排序依次為《大學》《中庸》和《論語》。實際上,從各漢文教科書中所引用中國儒學篇章的內容、目的及功用等方面來看,日本近代初期對中國儒學的吸收相較于江戶時代以前已發生了質的飛躍,也可以說,是繼江戶時代日本大規模地吸收中國儒學并對其加以改造后所實現的中國儒學的“再日本化”。

在日本文明開化政策急速推進的社會背景下,隨著自由民權運動等反政府運動的不斷興起,天皇的統治地位受到前所未有的嚴重沖擊,原本穩定的社會秩序和傳統的淳風美俗遭到破壞,正因如此,中國儒學思想的教育內容又被保守派人士重新提上日程,旨在利用中國儒家思想中“父子有親、君臣有義、夫婦有別、長幼有序、朋友有信”的五倫五常之教義,在父子、君臣、夫婦、長幼及朋友等關系間建立起規范的道德秩序,從而在全日本社會范圍內培養具有“尊王愛國”(也稱“忠君愛國”)精神的國民意識形態,而其中的重要舉措之一正是恢復日本各科目中原有的儒家思想道德的教學內容以及對教學目標和功用等進行一系列改革。在1886年(明治19年)頒布的《小學校令》及《中學校令》中提出“教科書只能使用文部大臣審定的教科書”的規定后,明治政府便開始著手干預教科書的編輯與刊行,針對漢文教科書的編纂方針也作出了明確指示(西岡智史:《明治期漢文教育形成過程の研究》,広島大學大學院博士學位論文,2015年,第153頁。):第一,從日本漢文開展漢文學習,日本漢文是漢文教材之“本”,是“初始”和“基礎”;第二,日本漢文學習的目的是將(日本)國文發揚光大;第三,教育目標是培養日本精神與皇國意識。從上述三點來看,恰好證明了筆者針對1886年以前《明治漢文教科書集成》中收錄的中日漢文篇章比例懸殊問題所做的推測,一方面是將當時日本社會以日本漢文為優先的教育方針反映在了漢文教科書當中;另一方面也為日本天皇制國體論及國語科的誕生奠定了基礎。如此一來,也便解釋了本節中經數據統計后所得出的“《明治漢文教科書集成》中收錄思想類漢文篇章是以儒家經典為主”的結論,同時,也進一步針對“為何所收錄的儒家經典篇章僅出現在1894年(明治27年)以后出版的《中學漢文讀本》《中等教科漢文讀本》《撰定中學漢文》等5部明治初期漢文教科書中”的這一問題給出了答案。

由此可以發現,明治時期的日本是將西方科技、傳統漢學以及新式學校教育三者有機結合在一起并行發展的,即一方面通過吸收西方先進科學技術,大力發展本國經濟,提升國家的綜合實力;另一方面則保留了傳統的漢文教育,最大限度地向國民傳授“仁、義、禮、智、信、恕、忠、孝、悌”的儒家思想,以達到穩定民意,絕對效忠天皇,順利推行國策等的政治目的。1890年(明治23年)頒布的《教育敕語》載:“我臣民,克忠克孝,億兆一心,世濟厥美。此我國體之精華,而教育淵源,亦實存乎此。爾臣民,孝乎父母,友于兄弟,夫婦相和,朋友相信,恭儉持己,博愛及眾,修學習業,以啟發智能,成就德器。進廣公益,開世務,常重國憲,遵國法,一旦緩急,義勇奉公,可以扶翼天壤無窮之皇運矣。如是,不獨朕忠良臣民,又足以顯彰爾祖先遺風。”我們亦可以從中深刻體會到濃郁的儒學色彩。誠然,中國的儒家思想在日本幾經發展與演繹,經歷了德川幕府時期的“日本化”及明治時期的“再日本化”過程,甚至在一段時期內充當了帝國意識形態的工具,時至近代,早已與最初傳入的中國儒學氣質相殊,是存在根本性區別的。正如吳震(2015)所指出的:“及至20世紀初帝國日本期間,儒學遭遇了‘再日本化’的命運,在帝國意識形態的操作下,形成了所謂‘近代日本儒教’,致力于推動全民道德‘齊一化’(丸山真男語)運動——國民道德運動。顯然,‘中國化’與‘日本化’的問題背景完全不同,不可同日而語,但是在‘化’字背后蘊含著某種民族文化的自信卻多少有點相似,因為‘中國化’也好‘日本化’也罷,其主旋律在于突出自身文化的主體性”(吳震:《當中國儒學遭遇“日本”》,上海:華東師范大學出版社,2015年,第2頁。

),而這也為此后日本宣揚“忠孝一本”論及針對構建國民國家的近代訴求奠定了堅實的思想理論基礎。

四、結束語

明治維新的成功標志著日本由封建社會向資本主義社會的順利轉型,而處于此特殊歷史時期的中國儒學卻在“近代化”與“日本化”的雙重夾擊下,遭遇了繼17世紀江戶時代全面啟動的對中國儒學大改造后的“再日本化”命運(吳震:《當中國儒學遭遇“日本”》,第1頁。)。一般來說,只要提及近代日本,人們必然會聯想到在歐洲文明與先進科技的推動下其所取得的巨大成功,卻往往極易忽視掉中國儒學自古以來對日本國民思想道德等意識形態方面潛移默化的內在影響。因此,本文從“對《明治漢文教科書集成》中的儒家經典的考察”這一全新視角出發,分別從歐洲文明與先進科技的沖擊、日本國學的崛起及中國儒學的“再日本化”三方面展開了深入分析與闡釋,探討了日本近代初期對中國儒學吸收和改造的基本特征及導致中國儒學在近代日本所處地位發生巨大變化的諸因素。實際上,無論視中國為師而膜拜中國文化的古代日本,抑或因受到西方文明的沖擊及本土文化的崛起而開始逐漸摒棄中國文化的近代日本,對中國儒學的吸收與改造卻從未停止過。古代中國創造了高度文明,光輝燦爛的漢文化深刻影響著包括日本在內的周邊各國的政治、經濟、文化等的形成與發展。其中,日本在學習與吸收中國漢文化的過程中,不僅自然而然地將其與日本的民族文化融為一體,甚至是滲透進了血液之中,并將其視為本國文化的一部分從古至今傳承下來。雖然國家版圖是固定的、有形的,但文化卻是無形的、流動的。從歷史上看,中日兩國經歷了由中國向日本文化輸出為主的古代和以從日本引進為主的近現代,以及從本世紀開始又進入了相互吸收、相互促進、共同前進的時代。正如馬克思所指出的那樣:“物質生產是如此,精神生產也是如此,各民族的精神產品成了公共的財產。”(馬克思、恩格斯:《馬克思恩格斯選集》第1卷,北京:人民出版社,1972年,第119頁。)由此可見,日本對中國儒學的吸收與改造也正是這一文化的重要體現。