單位型社區工業移民的語言生活格局變遷研究

——以甘肅B廠為例

艾裕宸, 張勇

(1. 南開大學 周恩來政府管理學院, 天津 300350; 2. 四川外國語大學 社會與法學院, 重慶 400031)

語言是社會的產物,會隨著社會發展的進程而演變,一個時代的客觀社會生活,決定了一個時代的語言形式與內容。反之,語言也能夠反映出一個時代、一個群體的社會文化狀況,并且對人們的社會生活產生重大影響。“一五”計劃時期,中國在蘇聯的幫助下集中力量建設了包括軍工、冶金、煤炭、電力、機械、化工等門類的156個工業重點項目,其中有99項分布于東北和西部地區,并且156項重點工程中有近三分之一屬于軍工企業[1],由此形成了許多擁有大量工業移民的國有大型廠礦企業。地理空間分布上的偏僻性與軍工企業性質所具有的保密性,導致了這些企業成為了一個個具有“文化孤島”性質的封閉性單位型社區,從而形成了特殊的社區居民語言生活格局。這種語言生活格局隨客觀社會狀況的改變而不斷變化,研究其變遷過程對于剖析工業移民的社會文化發展狀況、移民與當地社會的文化融合與演變趨勢具有十分重要的意義。

目前國內關于工業移民以及移民語言變遷的研究成果豐碩①,許多學術成果聚焦于工業移民群體對于其他群體和社會所產生的影響,同時有部分研究關注到了移民語言生活格局的民族差異與代際差異。在工業移民研究當中,丁一平的著作《工業移民與洛陽城市的社會變遷(1953—1966)》詳細論述了工業移民對城市產業結構、人口空間分布等的影響,但是對于工業移民群體本身的群體特征、文化格局以及生活狀態的研究稍顯薄弱;在移民語言研究方面,藍卡佳、敖鈺的論文《三線建設言語社區語言生活》以貴州省綏陽縣風華鎮言語社區為個案,對于三線建設移民的語言變遷進行了深入的調查研究。本文借鑒了該文中家庭交際圈、廠礦職工交際圈、廠礦職工與當地居民交際圈三個觀察維度,討論分析單位型社區工業移民語言生活格局的變化,但是在研究對象上本文所聚焦的B廠“一五”工業移民與三線建設移民有所差異。本文擬重點探討第一代、第二代和第三代工業移民在三個交際圈中語言生活格局的代際差異及其變遷過程,并進一步剖析導致其語言生活格局變遷的主要原因。

一、B廠基本情況與研究對象選擇

B廠是中國大型的有色金屬采、選、冶聯合企業,位于甘肅省白銀市。它是國家“一五”時期156個重點建設項目之一,于1953年開始籌建,1954年正式建成,1959年建成大型露天采場,1960年建成銅選礦廠和銅冶煉廠,1986年擴大規模并陸續建成鋁廠、鉛鋅廠、廠壩鉛鋅礦(企業內部稱之為“兩廠一礦”),先后被國家列入“一五”“七五”“八五”重點建設項目。

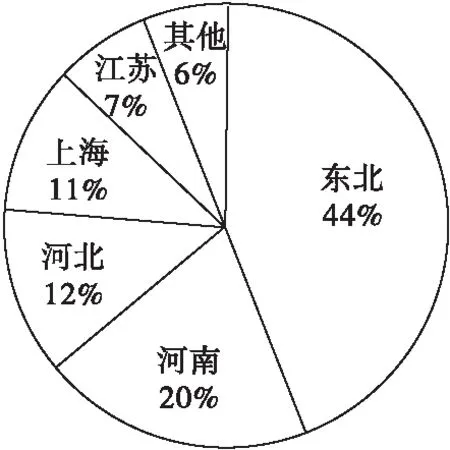

B廠于1954年正式建廠,并在1955年到1957年之間進行了大規模的招工。其中,從東北各有色金屬礦山與有色冶金企業調來一批有實踐經驗的工人,從河北、甘肅轉業來一批退復軍人,從上海、江蘇金壇、河南鄭州等地招收的一批新工人,從昆明工學院、長春冶金建筑學校、吉林電專等學校分來一批畢業生。至1958年,B廠職工人數已達到了38286名。在B廠大規模招工完成后,職工的來源地構成大致如下:東北44%,河南20%,河北12%,上海11%,江蘇7%,其他省區6%②。

圖1 B廠第一代職工來源地構成

此后,B廠未再進行系統的、大規模的招工。B廠曾創下全年銅產量全國第一的驕人成績,白銀市也被譽為“中國銅城”。因為B廠經濟效益較好,加之20世紀70年代之前B廠所在白銀市境內原住居民很少,B廠廠礦社區形成了“孤島”性質的單位制社區文化格局,B廠除了工業生產以及相關部門外,還成立了職工醫院、子弟學校等配套部門。

到了20世紀80年代,由于B廠自產銅資源銳減,產量與效益開始下降,第一代工業移民的子女也到了工作的年齡,B廠于是興建“兩廠一礦”,實現了從銅硫為主向著銅、鋁、鉛、鋅、硫綜合發展的方向轉變和第二次騰飛。80年代末90年代初,隨著B廠生產規模的擴大,白銀市恢復獨立建市,大批白銀市周邊從事農業生產的勞動者涌入城市尋求工作機會,B廠也逐漸開始接收本地人。

21世紀以來,隨著資源日漸枯竭,B廠面臨眾多重大發展問題,企業效益不斷下降,職工待遇也一路走低,在此背景下第三代移民大多選擇“考出去”,大學畢業后在外地就業。如此一來,白銀市及周邊地區的原生勞動力更大比例地進入B廠,以填補第三代移民流失所造成的崗位空缺,企業內部廠礦職工的人員結構由此發生了重大的變化。

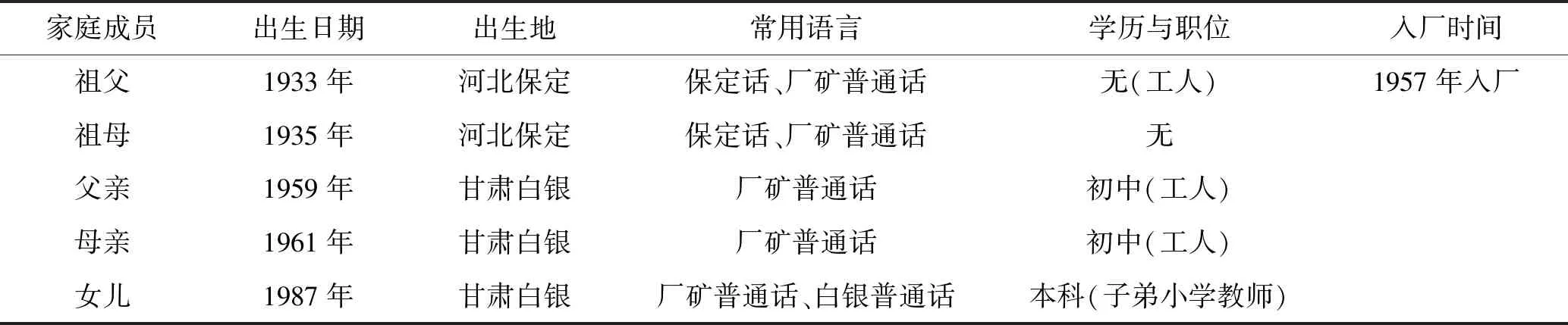

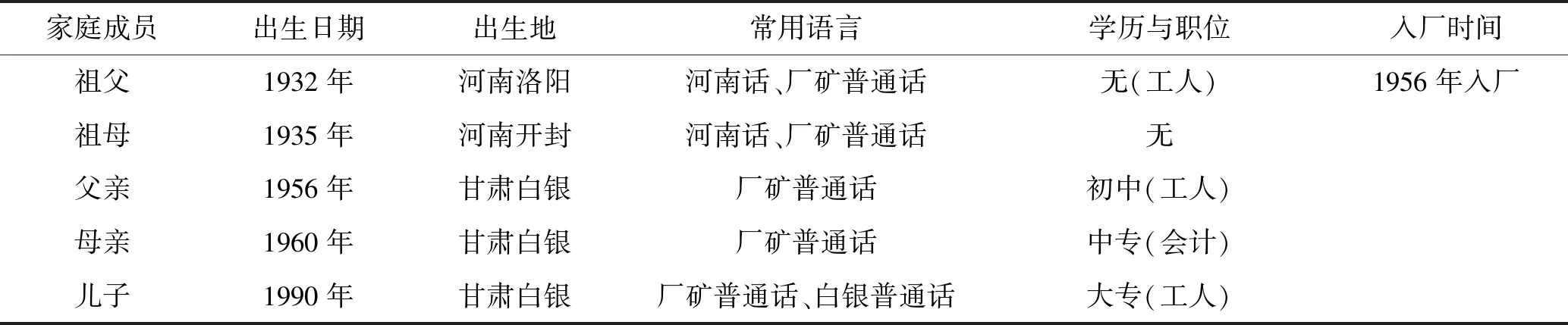

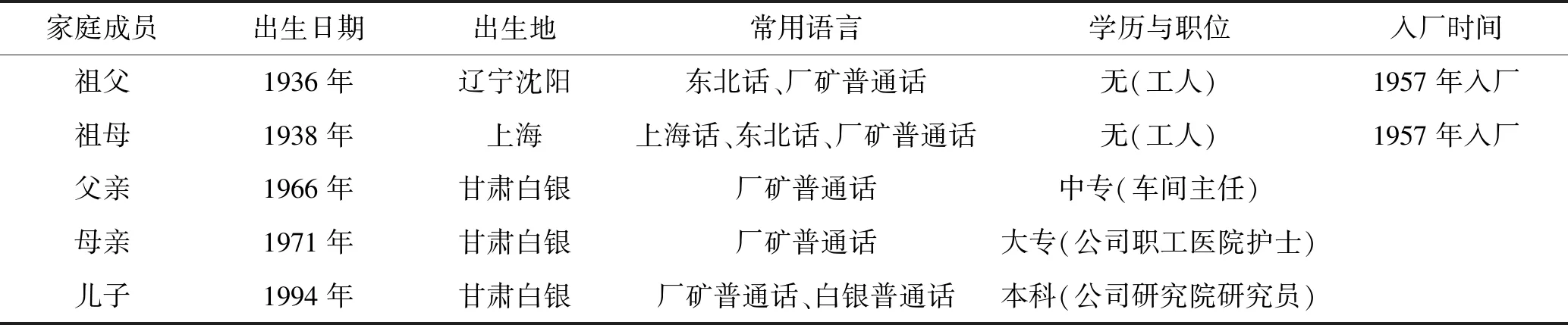

本研究對B廠的第一代、第二代和第三代移民進行了訪談,其中包括最具代表性的三個家庭。這三個家庭都包含了三代移民,且都為B廠及相關單位職工,其中第一代移民為1955至1957年間首批招工進入B廠。本文將從這三個家庭切入,分析B廠不同代際的工業移民在家庭交際圈、廠礦職工交際圈、廠礦職工與當地居民交際圈中語言生活格局的發展與演變。三個家庭的成員基本信息與語言使用情況如表1~3所示。

表1 家庭甲

表2 家庭乙

表3 家庭丙

二、第一代移民語言生活格局

1.家庭交際圈語言生活格局

B廠第一代移民職工的婚姻組成狀況大致可分為兩類,一類是夫妻雙方在原出生地結婚,婚后夫妻雙方一起移民至甘肅白銀,即同出生地夫妻,如本次研究所調查到的甲、乙兩個家庭。第二類則是夫妻雙方分別從不同地方遷入甘肅白銀,同為B廠職工,而后相識結婚,即異出生地夫妻,例如本次研究所調查到的丙家庭。同出生地夫妻與異出生地夫妻在家庭內部形成了截然不同的語言生活格局。

(1)同出生地夫妻

同出生地夫妻會在家庭內部使用原出生地的方言。例如家庭甲,祖父祖母在家中會使用河北保定話來交流;家庭乙,祖父祖母在家中會使用河南話來交流。使用原出生地方言使得夫妻雙方在異鄉保留了同為家鄉人的親密感。在第一代移民初至白銀之時,白銀自然環境惡劣,工作條件艱苦,白銀本地(現白銀市區)僅有一個五六戶人家的村落,廠礦所有職工都來自不同的省份。作為一起移民的同出生地夫妻,家鄉方言所傳遞的親切感也就尤為珍貴。如調查對象家庭甲的第一代移民楊老先生受訪時談到,“初到白銀時,夫妻雙方在家拿家鄉話交流能讓彼此產生安全感,說家鄉話才有家的感覺”。

而同出生地夫妻在面對自己的子女時則不會再使用原出生地方言,而是會使用獨特的廠礦普通話。張勇曾認為:“三線企業是一種介于城鄉之間的特殊‘單位社會’,并且會呈現出文化孤島的特征,作為‘嵌入式’企業,形成了獨特的移民文化和‘廠文化’。”[2]B廠雖不是三線企業,但是同樣作為工業移民企業,具有相同的特征,而廠礦普通話正是由于這種文化孤島式的特殊格局、獨特的移民文化與“廠文化”所衍生出來的。如調查對象家庭乙的第一代移民牛老先生受訪時所說:“B廠人來自五湖四海,普通話(廠礦普通話)使用范圍更廣,說普通話(廠礦普通話)更有利于子女的融入。”為了融入工廠社會更加順利,自二代移民開始,廠礦職工的家庭交際圈受到了廠礦職工交際圈語言生活格局的影響,并產生了一定程度的交叉與滲透。

(2)異出生地夫妻

異出生地夫妻在家庭內部的語言生活格局則呈現出多樣性特征,第一代移民夫妻雙方的交流主要會出現以下三種情況:

一是單語-多語型。夫妻雙方常常使用某一方的更好理解、更好模仿或是廠礦社區內使用人數更多的強勢方言作為夫妻雙方的主要交流語言,例如調查對象家庭丙的二代移民王先生,在受訪時說:“父親一直說東北話,母親也就隨著他說了,而且廠里北方人多,東北人更是占到了北方移民里的很大一部分,所以東北話用得多,也好學。反倒是父親,對于上海話能聽懂一些但不會說,所以在家里母親偶爾也會說上幾句上海話,不過東北話才是家里的‘官方用語’。”夫妻二人中,一方只會使用一種方言,而另一方會使用兩種或以上方言,從而形成了一種單語-多語型格局。

二是單語-單語型。夫妻雙方因為完全不能掌握對方的原出生地方言,或對于對方原出生地方言能聽懂但不會說,便只能在家庭內部的交流中沿用廠礦職工交際圈中所使用的廠礦普通話,從而產生了廠礦職工交際圈對于家庭交際圈的覆蓋,產生了廠礦普通話為主的單一性的單語-單語型格局。

三是多語-多語型。夫妻雙方都能夠掌握對方的原出生地方言,從而在家庭內部的交流中會常用兩種或兩種以上的方言。在訪談中,筆者了解到廠礦社區內有家庭的第一代移民夫妻分別來自東北和河南,雙方生活在一起之后,都能夠學習掌握對方原出生地方言。所以雙方在交流中出現了東北話、河南話混用的狀態,甚至在家庭內部衍生出了混雜東北話與河南話特點的“家庭方言”,產生了一種多語-多語型格局。

然而異出生地的第一代移民夫妻,即使在夫妻雙方的交流中產生了多樣的語言使用格局,在面對子女時卻依舊與同出生地移民夫妻一樣,會教自己的子女使用廠礦普通話。也就是說,同出生地與異出生地夫妻在僅夫妻雙方的交流中表現出了截然不同的語言生活格局,在對待子女時則表現出了相同的語言使用格局。

2.廠礦職工交際圈語言生活格局

根據上文介紹的B廠建立之初的招工情況,東北遷入的員工數量占有絕對優勢,且東北話與普通話更為接近,具有易學易懂的特點,所以東北話從建廠開始便成為了B廠單位型工業移民社區中的強勢方言。在此基礎之上,以東北口音為基調的普通話——B廠廠礦普通話便很快就成為了廠礦職工交際圈中的“官方用語”,并一直延續了下來。調查對象家庭甲的祖父、祖母在接受訪談時談到“剛剛到B廠的時候,工作期間都盡量說普通話,但是身邊同事大多是東北人,也可能是想快速融入集體,也可能是被他們帶跑偏了,大家的普通話越來越有股大茬子味,也再難改變了,你看現在我們說話普通話也都是東北味。”此后第一代移民在廠礦職工交際圈語言生活格局中一直延續了以東北口音為基調的廠礦普通話,從50年代末至今一直沒有大的改變。

3.廠礦職工與當地居民交際圈語言生活格局

白銀因B廠而建市,白銀也因B廠的驕人業績而聞名。B廠建廠招工時,現B廠所在市區只有一個五六戶人家組成的小村落,B廠第一代移民廠礦職工便是白銀最早的主人,他們的形象也被制作成“銅城的開拓者”雕塑而成為了白銀市區的地標。B廠第一代移民在廠礦職工交際圈語言生活格局中所廣泛使用的廠礦普通話也就成為了白銀市的“官話”。第一代移民經歷過了50年代末到80年代初的“B廠就是白銀市,白銀市就是B廠”的外地移民獨自開拓發展時期,也經歷了80年代中期到90年代末期B廠“二次騰飛”擴大生產規模,不斷創造驕人紀錄的時期。即便80年代開始周邊各縣區的本地居民開始陸續遷入白銀市,進入B廠廠礦職工的生活圈,以及伴隨著2000年之后B廠的業績下降,企業發展陷入窘境,B廠的老一輩第一代移民依然因其是B廠職工的身份而感到驕傲。他們對于企業文化、語言的強烈認同感,加之長久形成的語言習慣難以改變,導致B廠的廠礦普通話成為了第一代移民廠礦職工與白銀當地居民一直以來的交流用語。

三、第二代與第三代移民語言生活格局

1.家庭交際圈語言生活格局

筆者在調查中得知,B廠的第二代移民有九成以上是生在白銀長在白銀,從出生起便處在大的工業移民單位型社區中。由于廠礦普通話對于移民社區生活的滲透,加之第一代移民希望其子女順利融入移民社區生活,從而在其家庭內部交際圈中對子女使用廠礦普通話,最終導致了第二代移民成為了“沒有家鄉話”的一代,廠礦普通話成為了生活中的唯一用語。調查對象家庭甲的第二代移民楊先生談到:“我父母雖然都是河北來的,但我是土生土長的白銀人,從小父母跟我說話也都用普通話,有時聽到他們老人交流會用家鄉話,但是我也只是能聽懂,基本不會說。”

由于第二代移民在家庭內部交際圈中就已經奠定了廠礦普通話為唯一交際語言的語言生活格局,所以第三代移民如果處在主干家庭中則還有機會接觸祖輩偶爾使用的第一代移民原出生地方言,但如果第三代移民處于核心家庭之中,便也只能接觸與使用廠礦普通話,第三代移民在接受正規學校教育的過程當中也日常地接觸與使用普通話,但是在家庭內部的交際圈中,第三代移民會受到父輩普通話中東北口音的影響,延續廠礦普通話的特點。

2.廠礦職工交際圈語言生活格局

第二代移民在整體的語言使用格局上呈現出了單一性的特點,其廠礦職工交際圈語言生活格局也以單一的廠礦普通話為主,調查對象家庭丙的第二代移民王先生在受訪時說“我們這一代人在廠里已經模糊了家鄉的概念,特別是像我這種父母都是從不同地方來的,自己從小就只知道自己是白銀人,就白銀這么一個家,所有同齡的廠礦職工子女從小都是操著一口東北味普通話長大,其他方言都不咋會說。”

B廠發展幾經興衰,由于資源枯竭、有色金屬產業蕭條等,B廠在21世紀以來發展陷入困境,企業效益下降,員工待遇降低。B廠的第三代工業移民已逐漸脫離B廠,大多數第三代移民的年輕人會選擇走出去,只有很少一部分B廠子弟會選擇繼續留守B廠,如此所帶來的結果便是B廠的員工來源結構在近20年發生了巨大的變化。如今的B廠80后年輕員工當中,白銀及其周邊區縣的本地人已經占到了半數以上,所以第三代移民廠礦職工在其職工內部交際圈中的語言使用格局也隨之發生了變異。調查對象家庭乙的第三代移民牛先生受訪時說:“現在車間里的本地員工越來越多了,他們在一塊的時候都說本地縣區的方言,我們有時跟他們交流也會模仿跟著學,不過在和同是廠礦子弟的工友交流的時候還是東北普通話,跟領導他們老一輩交流起來也是。”由此可見在廠內職工交際圈中,第三代移民的語言生活格局較之第二代移民已發生了較為巨大的變化,擺脫了只使用廠礦普通話的單語格局,更多的成為了一個多語者,在與本地同事交流時通常使用白銀普通話,甚至是白銀本地方言,而與廠礦職工子弟及前代移民職工交流時則使用廠礦普通話。

3.廠礦職工與當地居民交際圈語言生活格局

第二代移民廠礦職工在與白銀當地居民的交流中,依然沿用了廠礦普通話。不過隨著2000年后,B廠效益下降,周邊區縣人口陸續涌入白銀市區,B廠對城市發展的影響力下降,白銀本地方言現已廣泛進入到第二代工業移民的社區生活。所以第二代移民的語言生活格局正在發生變異,他們在基本的口音語調上暫無明顯變化,變異更多是體現在用詞上。在進行訪談的過程中,對于訪談聊天,第一代移民普遍說法為“嘮嗑”,而第二代移民則會變異為白銀本地方言詞匯“諞傳”或是“暄”。在第二代移民廠礦職工與當地居民的交流當中逐漸衍生出了廠礦普通話偶爾夾雜白銀本地方言詞匯的變異性格局。

因為白銀本地居民進入廠礦職工工作交際圈內部,所以導致第三代移民的職工內部交際圈和廠礦職工與當地居民交際圈出現了一定程度的重合。第三代移民在與白銀本地居民交流的過程中大多已經能夠聽懂并且會模仿一些白銀本地方言,整個交流的過程基本以白銀普通話為主,有些第三代移民甚至會熟練使用白銀方言。這主要取決于第三代移民的生活學習環境,對于白銀本地方言的掌握,在地方市屬學校讀過書的第三代移民要比在B廠子弟學校讀書的第三代移民更加熟練。總言之,第三代移民已成為一個多語復合體,但并未完全掌握并使用某一種方言。正如家庭丙的第三代移民王先生所說:“我們在家里說廠礦普通話,在學校上學的時候說標準普通話,和本地人說白銀普通話,都是普通話,但是能說出不同的腔調,父輩祖輩曾經有人說自己不是白銀人而只是B廠人,現在到了我們這一代感覺應該是更加融合了吧,我覺得自己既是B廠人,也是白銀人。”

四、移民語言生活格局變遷的原因

導致B廠這類單位型社區語言生活格局發生變遷的原因主要有以下幾方面:

第一,廠礦社區人員結構變化導致了移民語言生活格局變遷。B廠的發展幾經曲折,隨著企業發展的興衰而來的,則是廠礦職工人員結構的變化,從上個世紀B廠廠礦內一職難求,B廠工作崗位基本由工業移民及后代壟斷,到如今廠礦職工子女不愿留守,三代移民外流,本地居民補位。廠礦社區內部人員結構隨企業發展發生著重大變化,白銀本地居民逐漸在人數上占據主流,從而使原本作為第一語言使用的東北基調的廠礦普通話發生了較大變異。

第二,移民文化與當地文化不斷融合導致移民語言生活格局的變遷。根據劉有安的分析,地理上的隔閡、內部的強烈認同、特定的歷史背景、特殊的管理體制、獨特的地域文化均是“孤島文化”形成的重要原因[3]。B廠因最初建廠地為一片荒灘,與當地居民有地理上的隔離,并且B廠廠礦職工對其身份有著強烈的身份認同感,加之特殊的管理等原因,B廠工業移民所組成的單位型社區內部,形成了一個以B廠移民文化為基石的“文化孤島”。但伴隨著白銀本地居民的大批涌入,B廠的單位制社區與當地居民之間的地理樊離被打破;且隨著B廠發展陷入低谷,廠礦職工對于其自身的身份認同明顯下降;白銀本地職工在B廠內部已過半數,B廠已經不能在白銀市的城市發展中占據主流地位。這樣一來,其“孤島”失去了存在的地理界限與身份壁壘,這極大改變了B廠移民社區原本孤立的文化生態,與之相對應的便是三代移民開始使用白銀普通話或是白銀方言,而這也是白銀本地文化與廠礦社區移民文化廣泛融合的表現。移民文化與當地文化的融合是一個動態的過程,隨之而變的語言使用結構便也表現出動態變化的特征。

第三,移民為增強身份認同所采取的行為方式導致了其語言生活格局變遷。蘇紅、許小玲在研究湖北三峽移民在上海地區的文化適應時發現,由于語言障礙的問題,使得許多移居到上海的三峽移民在日常生活中遇到了諸多困難,由此使得他們無法很好地被上海人接納,也無法對上海產生身份認同,隨之而產生的是他們在自我身份認同上的困惑與迷茫[4]。馬偉華在其對于寧夏吊莊移民語言變遷的研究當中發現,移民群眾語言的變化,正是為了彌補文化認同中存在差異的一種積極對策,也可以說是移民為彌補由語言差異而造成的族群邊界,與此同時增強身份認同感的一種應對措施[5]。B廠工業移民也是如此,因為以東北口音為基調的廠礦普通話在第一代移民遷入不久就很快地成為了廠礦社區的第一用語,所以在廠礦職工交際圈語言生活格局中,相同的口音成為了廠礦職工內部身份認同的重要方式;此外在家庭交際圈語言生活格局中,從第一代移民開始,為了使子女快速融入B廠社區生活,便對子女使用廠礦普通話。由此,導致了第一代移民在交際中由使用原出生地方言向使用廠礦普通話的語言生活格局轉變。

五、總結與討論

本文以B廠為個案,將其單位型社區內的工業移民按照代際劃分為第一代移民、第二代移民、第三代移民,探究他們分別在家庭交際圈、廠礦職工交際圈、廠礦職工與當地居民交際圈當中的語言生活格局。B廠工業移民在家庭交際圈的語言生活格局中總體表現出了單一性的以廠礦普通話為主的特點,而在廠礦職工交際圈以及廠礦職工與當地居民交際圈中出現了語言生活格局的明顯變異,第二代與第三代移民逐漸實現了由單語者向多語者的轉化,其語言使用愈發豐富多樣,且復合型的語言使用不斷增加,文化融合的趨勢極為明顯。單位型社區工業移民的語言生活格局有顯著的代際差異,具有動態的變遷過程。通過對不同代際移民語言生活格局變遷的比較與探究,發現單位型社區語言格局變遷的主要原因是廠礦社區人員結構的變化、移民文化與當地文化的不斷融合以及移民為增強身份認同所采取的行為方式。

通過本案例的研究還發現,廠礦普通話的使用能夠有效增強該類單位型社區內部的社會團結。在工業移民集聚所形成的單位型社區內部,不同地域的文化組合形成了獨特的“廠文化”,不同的方言交匯,最終在強勢方言主導下形成了廠礦普通話。丹尼·霍夫曼(Diane M. Hoffman)在研究伊朗人在美國的文化適應時發現,語言在伊朗人展現自己的文化認同以及表達對美國文化的態度時扮演著重要角色[6]。張海洋也曾提到:“只要任何一方發現維持和建立民族界限于己方有利,哪怕輕微的口音甚至細小的舉止都可能被用作族群標志。”[7]類似于各民族之間的族群壁壘,在廠礦組織內部也會形成由地域作為劃分標準的群體壁壘。然而,廠礦普通話的出現與使用則打破了企業內部地域與地域之間的群體壁壘,新的共同身份的出現替代了原有的差異性個體身份,使得不同地域群體之間產生了對于同一個新身份的強烈認同,而這種強烈的認同感與集體意識則成就了社區內社會團結的堅實精神基礎。正如訪談當中家庭甲的第二代移民楊先生所說:“我們似乎都模糊了家鄉的概念,我們大家不管老家是哪的都是說這樣的普通話,大家也不分什么河南的還是上海的,更沒有因為老家地域差別產生的優越感,大家都是B廠人。”可見,廠礦普通話一定程度上強化了來自全國各地工業移民的群體身份認同,起到了增強單位型社區社會團結的作用。

注 釋:

① 關于工業移民的研究成果及現狀,可參見:丁一平《工業移民與洛陽城市的社會變遷(1953-1966)》,經濟管理出版社,2013年;丁一平《“一五”“二五”期間洛陽工業移民與人口地緣構成》,《河南科技大學學報(社會科學版)》2012年第4期;劉世慶《工業移民:西部大開發的可行之路》,《貴州財經學院學報》2002年第2期。關于移民語言的研究成果及現狀,可參見:佟秋妹《江蘇三峽移民語言態度調查分析》,《語言文字應用》2012年第1期;張楊《城市二代移民語言生活狀況考察——以金華市為例》,浙江師范大學碩士學位論文,2016年;汪磊《廣東三峽移民語言使用情況調查》,《學術研究》2010年第4期;雷紅波《上海新移民的語言社會學調查》,復旦大學博士學位論文,2008年;馬偉華《移民與文化變遷:寧夏吊莊移民語言變遷的調查研究》,《內蒙古大學藝術學院學報》2009年第4期;藍卡佳、敖鈺《三線建設言語社區語言生活》,《小說評論》2013年增刊。

② B廠廠志(1954-2004)(未刊).2004:648。