互聯網平臺企業勞動用工策略的博弈分析

劉夏青

(西南政法大學 商學院,重慶 401120)

一、引言

據《中國共享經濟發展2020年度報告》,2019年中國共享經濟市場交易額為32828億元,比上年增長11.6%;共享經濟參與者人數約8億人,參與提供服務者人數約7800萬人,同比增長4%;平臺員工數為623萬人,同比增長4.2%。互聯網經濟在一定程度上緩解了就業壓力,但同時由于互聯網平臺企業用工策略的靈活多變,提供互聯網服務的勞工數急劇增長,使得傳統勞動關系理論在互聯網用工背景下遭遇巨大挑戰,也使得互聯網經濟中“去勞動關系化”的做法愈演愈烈,法律對利益相關者的保護也變得越來越難。“互聯網+”將各行各業緊密聯系,提高了服務質量與資源供求匹配效率,也促使傳統勞動關系出現不適應、不規范的特征。尤其近年來事關互聯網平臺企業的勞動爭議案件頻發,爭論的焦點就在于二者之間是否存在勞動關系,針對這一問題學術界與司法界均存在較大爭議。

在勞動法領域,勞動關系問題決定了勞動法的調整對象和適用范圍,是實體法和程序法中解決一切勞動爭端的首要解決問題。在我國境內,個體經濟組織和與之形成雇傭關系的雇員之間合同的訂立、工作內容的商定以及薪資福利的約定均應按照《勞動法》的規定,但現行法律對勞動的一般分類是“從屬性勞動——獨立性勞動”,分別適用勞動法和民法,形成了勞動二分法的基本框架。隨著互聯網平臺用工的興起,新型勞務給付形態無法適用“二分法”予以周延解釋。針對這一問題,學者們都試圖通過解釋現有勞動法規則作為平臺用工的重要解釋機制,但是未果。根本原因在于自平臺用工興起之初,互聯網平臺與平臺勞動者之間的關系類型界定不明晰,即二者之間究竟屬于何種合同關系尚不明確。謝增毅(2018)認為二者之間的關系類型認定應根據不同平臺以及不同類型工人的實際工作特點,并綜合考慮個案進行具體分析①謝增毅:《互聯網平臺用工勞動關系認定》,載《中外法學》2018年第6期,第1546-1569頁。;K?ssi(2016)提出互聯網經濟正在重塑勞動力市場,傳統的工作正在被人工智能逐步替代。很顯然,傳統的勞動力市場統計指標和經濟指標已不再適合解決 “互聯網勞動力平臺”所暴露出的勞動用工問題。因此要在傳統方法的基礎上補充新的條件進行勞動用工關系的判定,以適應這種新型商業模式的用工問題。②K?ssi O & Lehdonvirta V. Online labor index: Measuring the online gig economy for policy and research,Social Science Electronic Publishing,2016,137(9):1-20.我國多地的司法裁判實踐中也因二者合同關系的不明朗,無法統一評判二者關系,導致“同案不同判”的局面屢次發生。因此確定互聯網平臺企業與平臺勞動者的關系類型是解決新興就業形態勞動爭議的關鍵。

此外,郭志剛(2016)等學者發現互聯網平臺企業在平臺勞動者流動問題的處理上,較之于非互聯網企業顯得格外無力,這種不穩定就業狀態不僅危害平臺勞動者的合法權益,還會削弱員工對組織的忠誠度,缺乏穩定的就業保障致使員工不再固定忠誠于某個雇主或企業,進而平臺企業也遭受一定的利益損失。要規范這種新興組織和運營方式中出現的新的用工行為,就必須洞悉互聯網平臺用工主體的特征及其之間的互動關系,以及由此產生的利益變化。③郭志剛:《雇傭關系治理:從集體主義到個人主義》,載《北大商業評論》2016年第2期,第82-87頁。因此,構建互聯網平臺企業與平臺勞動者的收益分析模型對于互聯網平臺企業的長久穩定發展,和平臺勞動者的勞動權益保障,都是緊迫且重要的。如何定性互聯網平臺企業與平臺勞動者之間的權利義務關系,以及確定關系類型后如何最大化地保障平臺勞動者自身權益是我國亟待解決的現實問題。

二、互聯網平臺企業的定義

平臺這一概念最早被應用于產品創新和開發中的產品平臺。近年來,基于學者對平臺經濟理論和雙邊市場理論的研究,學界從平臺與經濟結合的角度解釋平臺經濟,并將其定義為經濟全球化、互聯網技術的發展和信息革命的產物。①陳宏民、胥莉:《雙邊市場一企業競爭環境的新視角》,上海人民出版社2007年版。Eisenmann(2006)從市場角度指出,平臺是指通過促進雙邊或多邊交易的達成,并從中獲取利益的第三方接入系統。②Eisenmann T,Parker G & Van Alstyne A.Strategies for two sided markets, Harvard Business Review, 2006,84(10):92-101.在該系統中,平臺通過控制兩邊的價格均衡以改變雙方交易量,因此平臺也被稱為“雙邊市場”。Rochet等提出以平臺企業為核心的雙邊市場,通過制定合理的交易規則來選擇合適的競爭策略并以此來吸引客戶,最終有效實現自身平滑交易的目標。③Rochet J C & Tirole J. Platform competition in two-sided markets,Journal of the European Economic Association,2003,1(4):990-1029.但雙邊市場中常常存在網絡外部性,且這種外部性與市場中的雙邊都有關系,也被稱為“交叉網絡外部性”。該特性使得平臺企業與傳統企業之間有了諸多不同之處。④王娜:《基于互聯網的平臺型企業商業模式創新研究述評》,載《科技進步與對策》2016年第22期,第156-160頁。但這并沒有影響平臺企業的發展,相反平臺企業依靠互聯網技術快速發展起來并成為很多新興市場諸如游戲、外賣、快遞的主要媒介,逐漸成為平臺經濟的主要形態。目前高速發展的平臺經濟正在革新著傳統的生產模式和管理方式,不僅帶動產業升級還引領服務經濟的蓬勃發展。⑤劉建剛、張美娟等:《互聯網平臺企業商業模式創新影響因素研究——基于扎根理論的滴滴出行案例分析》,載《中國科技論壇》2017年第6期,第185-192頁。平臺企業作為平臺經濟的核心,通過滿足雙邊或多邊市場的需求來促進市場交易,進而形成獨特的商業生態系統。⑥Mark A.Competition in two-sided markets,The Rand Journal of Economics,2006, 37(3): 668-691.

在新一輪工業革命浪潮的推動下,新興的技術范式如移動互聯網、人工智能大數據的普遍應用使得傳統經濟模式發生顛覆性的創新。以Airbnb、Uber、滴滴、美團為代表的互聯網平臺企業締造的商業模式成為21世紀以來最為顯著的消費革命。⑦陽鎮、許英杰:《共享經濟背景下的可持續性消費:范式變遷與推進路徑》,載《社會科學》2019年第7期,第43-54頁。相比集市、快遞、出租車等傳統的多邊平臺市場,大數據、云計算和人工智能等新一代通信技術的快速發展極大地降低了新興互聯網平臺企業獲取海量用戶信息和招工的成本,加速了資本的快速擴張,提高了大規模市場化協作能力和市場匹配的運營效率⑧王磊、馬源:《新興互聯網平臺的“設施”屬性及監管》,載《宏觀經濟管理》2019年第10期,第52-58頁。。在互聯網技術的支持下,互聯網平臺企業以星火燎原之勢蔓延到國民經濟的各個領域,以其柔性的運營模式、滿足顧客多元化的需求為發展點,在相應的領域內扮演著舉足輕重的角色。為了滿足互聯網平臺企業這種獨特的運行模式,配套相應的定價機制正在成為平臺企業構建過程中最重要的環節。Caillaud和Jullien(2003)研究發現平臺企業普遍實行傾斜性定價策略,這一策略有助于實現平臺企業對雙邊或多邊主體的有效吸引和匯聚,并為平臺企業帶來更多合作共贏的可能性。①Caillaud B & Jullien B M. Chicken and egg: competition among intermediation service providers,Rand Journal of Economics,2003,34(2):309-328.從協作共享的角度看,Gawer和Cusumano(2003)也講到平臺汲取協作的力量有助于發揮多主體間的互惠共贏。②Gawer A & Cusumano M A.The elements of platform leadership,IEEE Engineering Management Review, 2003,43(1):51-58.總體而言,學者們聚焦于平臺企業的組成要素、運營模式和發展前景展開研究,但對于其概念的界定仍沒有統一定論。

隨著互聯網經濟的發展,學者們有了更加深入的研究:王文珍和李文靜(2017)結合前人的研究提出平臺經濟是指基于互聯網、云計算等現代信息技術,以多元化需求為核心,全面整合產業鏈、融合價值鏈,提高市場配置資源的一種新型經濟形態。③王文珍、李文靜:《平臺經濟發展對我國勞動關系的影響》,載《中國勞動》2017年第1期,第4-12頁。平臺經濟不僅包括平臺型企業,還包括眾多依托互聯網平臺開展經營活動的應用型企業和個人。Hagiu和Wright(2015)研究發現,不同用戶間發生交易才能更為完善地體現互聯網平臺企業的本質。④Hagiu A & Wright J. Multisided platforms,International Journal of Industrial Organization, 2015,43(3):162-174.Kuhn和Maleki(2017)在結合前人研究的基礎上,提出將互聯網平臺企業定義為一種營利性公司,他們使用技術來促進和滿足即時或遠程的短期勞動力需求,在性質上屬于獨立承包商。⑤Kuhn K M & Maleki A. Micro-entrepreneurs, dependent contractors, and instaserfs: understanding online labor platform workforces, Academy of Management Perspectives,2017,31(3):183-200.

在立法層面,反壟斷法規定互聯網平臺是指通過網絡信息技術,使相互依賴的多邊主體在特定載體提供的規則和撮合下交互,以此共同創造價值的商業組織形態。平臺經濟,是指由互聯網平臺協調組織資源配置的一種經濟形態。由此觀之,無論是學術界還是司法界對于互聯網平臺的定義都包含基于互聯網技術的多邊主體交互和價值共創的共同認知。故本文提出互聯網平臺企業為一種類似于中介的機制,以互聯網技術支持為基礎,將各行各業的用戶聯結起來,且不同的用戶之間能夠直接進行溝通交流并存在著交叉網絡效應。

三、互聯網平臺企業與平臺勞動者的關系類型及合同法印證

互聯網平臺企業與平臺勞動者之間關系的問題研究,最早在美國引起廣泛的關注。隨著互聯網經濟的發展與更迭,Uber成為美國互聯網平臺企業的代表和標桿。但2015年爆發的Uber和Lyft案暴露出互聯網平臺企業與平臺勞動者之間的關系界定模糊問題,最終案件經多次裁決,判定二者存在勞動關系。就網約車事件,班小輝(2017)提出,對比傳統的出租車,網約車經濟模式在就業形式、主體等方面都存在變化,如勞動從屬性和就業者的獨立性都在增強。為了保護這類勞動者的合法權益,應嘗試加入中間類型主體予以過渡。⑥班小輝:《論“分享經濟”下我國勞動法保護對象的擴張——以互聯網專車為視角》,載《四川大學學報》(哲學社會科學版)2017年第2期,第154-161頁。蓋建華(2018)認為互聯網平臺企業實行自由靈活的用工關系,在為經濟發展注入新的活力的同時,也為勞動關系的認定增加了難度,有必要對這類勞動者與企業之間的關系進行界定,如增設“類勞動者”這一法律主體,從而為政府包容審慎監管提供便利。①蓋建華:《共享經濟下“類勞動者”法律主體的制度設計》,載《改革》2018年第4期,第102-109頁。

關于互聯網平臺企業與平臺勞動者的關系類型,已有研究呈現出以下脈絡。一類觀點從平臺勞動者用工性質入手分析二者之間可能存在的關系。例如林原(2019)研究發現在北京地區的外賣送餐員中,接近九成學歷在大專及以下②林原:《快遞員、外賣送餐員過度勞動問題研究》,中國人力資源開發研究會勞動關系分會2019新年論壇會議文件。,這意味著勞動力市場中充斥著大量的同質勞動力,工作的替代性很高。同時,相對于正式員工,工作靈活性帶來的更多是工作的不穩定性和削弱的勞動權益保障,勞動者抵御來自市場和工作的風險能力在不斷退化。為了維持工作,平臺勞動者常在與互聯網平臺企業的關系認定過程中處于劣勢,他們往往因缺乏從屬性的具體表現和相關認定條件無法被認定為雇員或其他身份。另一類觀點則認為相較于增添中間類型的勞動者以求法律的保護,從基本的勞動從屬性和雇主控制程度來深入剖析勞動過程的實質,以判斷二者的關系更為貼切。例如,謝增毅(2019)從勞動法的角度切入這一問題,提出平臺用工的新特點與經典勞動關系存在較大差異,平臺用工過程中的一些因素將平臺勞動者指向勞動關系,一些因素將其指向獨立承包人即勞務合作關系。雖然互聯網經濟下的關系認定更加困難,但傳統勞動用工關系的判斷標準具有很強的彈性和包容性,在其基礎上結合雇主控制勞動過程的事實進行認定是可行的。正如美國專家所提出的工人可以決定時間的事實相較于公司有權對工人工作過程施加控制意義更小。常凱和鄭小靜(2019)也認為要從在工作過程中勞動者與雇主的從屬關系,工作過程中雇主與勞動者的權利義務是否對等以及雇主對勞動者工作過程的控制程度這幾方面,來對互聯網經濟中的用工關系進行深度認定。③常凱、鄭小靜:《雇傭關系還是合作關系?——互聯網經濟中用工關系性質辨析》,載《中國人民大學學報》2019年第2期,第78-88頁。

從合同法的角度究其本質,互聯網平臺企業與平臺勞動者的關系類型的定性歸屬于二者之間屬于何種合同關系。現有的規范性文件未明確規定平臺用工的合同類型。2016年11月1日起實施的《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》第18條規定,網約車平臺與網約車司機根據工作時長、服務頻次等特點簽訂多種形式的勞動合同或者協議定性為“當事人選擇模式”,并未提到合同的類型。2019年1月1日起實施的《電子商務法》第9條規定了“電子商務經營者”,給予了平臺勞動者在法律中的一個身份,即通過電子商務平臺提供服務的自然人。但該條款仍過于籠統,未實際區分二者之間的合同類型。而事實上平臺用工雖有創新,但并未完全脫離既有的勞動從屬性原則和勞務給付方式。從合同的類型來看,典型合同對應常規用工模式,包括自治型平臺的居間合同、組織型平臺的勞動合同;非典型合同對應創新用工模式,組織型平臺與勞務提供者雙方均負承攬合同與勞動合同給付義務,屬于“類型融合契約”。④王天玉:《互聯網平臺用工的合同定性及法律適用》,載《法學》2019年第10期,第165-181頁。

綜上,本文認為互聯網平臺企業與平臺勞動者之間主要存在的關系類型為勞動關系和勞務合作關系①②③常凱:《中國特色勞動關系的階段、特點和趨勢— —基于國際比較勞動關系研究的視野》,載《武漢大學學報》(哲學社會科學版)2017年第5期,第21-29頁。。互聯網平臺企業中的勞動關系是指維持平臺運營簽署勞動合同的員工,或基于特定勞動事實認定為勞動關系的平臺勞動者,二者簽訂的合同歸屬典型合同。勞務合作關系通常是指勞動者與雇主根據書面或口頭協定,由平臺勞動者為平臺企業提供不定次的特定勞動服務,二者簽署的合同歸屬非典型合同。

四、博弈模型的構建與分析

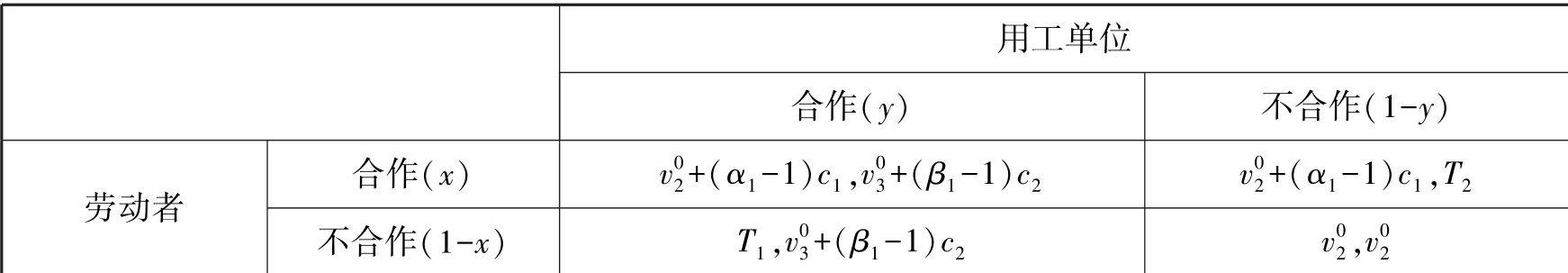

(一)勞動關系下的企業與勞動者博弈分析

在互聯網平臺企業與平臺勞動者形成勞動關系的條件下,當雙方選擇合作時,代表著企業與勞動者雙方簽訂了勞動合同,此時企業與勞動者雙方選擇合作會為雙方帶來額外的收益,勞動者收益為v02+(α1-1)c1,其中α1為雙方均合作狀態下勞動者的成本收益轉化率(α1≥α0):同時用工單位收益為v03+(β1-1)c2,其中β1為雙方均合作狀態下用工單位的成本收益轉化率(β1≥β0)。當用工單位選擇合作而勞動者選擇不合作時,勞動者可以在其他領域獲得損失的沉沒成本譬如在更好的公司兼職獲得補償的收益,此時勞動者的綜合收益用T1表示,T1≥v02;此時用工單位的收益為v03+(β0-1)c2,其中β0≥1為此時的用工單位的成本收益轉化率。當用工單位選擇不合作而勞動者選擇合作時,勞動者得到用工單位違約的賠償,但同時勞動者對用工單位的不滿而消極怠工,會影響企業的經營效率,造成用工單位額外的損失。用工單位也因違背勞動合同的規定而受到一定的懲罰,但可以減少因締結合同所帶來的成本,此時的用工單位綜合收益用T2表示,T2≥v03;而勞動者的收益為v02+(α0-1)c1,其中α0≥1為此時勞動者的成本收益轉化率。最后,當企業與勞動者雙方均選擇不合作時,二者之間就沒有達成任何契約關系,所以雙方既沒有合作的成本和收益,也沒有背叛的風險與損失,此時雙方的收益稱為初始收益,分別為v02,v03,且v02>0,v03>0(x,y為選擇不同策略的概率)。

據上述分析可以進行模型的建立得到企業與勞動者雙方的支付矩陣。如表1所示:

表1 勞動關系下的企業與勞動者博弈模型

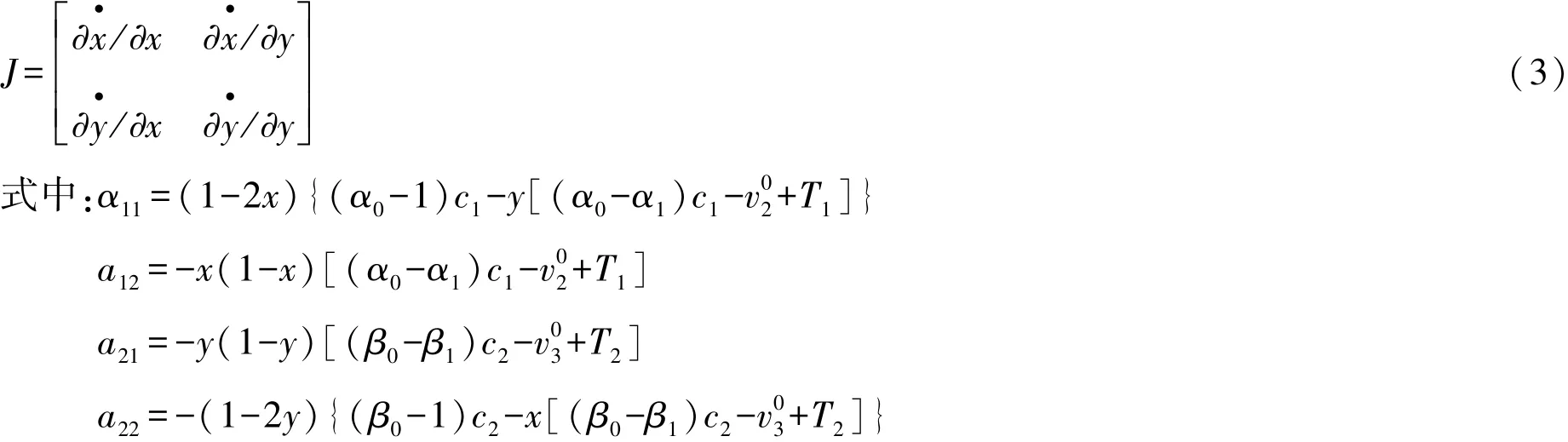

由Friedman(1991)的理論可得,驗證系統平衡點的穩定性需對其構成的雅可比矩陣的局部穩定性加以分析。①Friedman D. Evolutionary games in economics,Econometrica, 1991,59(3):637-666.故對(1)和(2)依次求關于x,y的偏導數可以得到動態復制系統的雅克比矩陣為:

如果下列條件得到滿足:

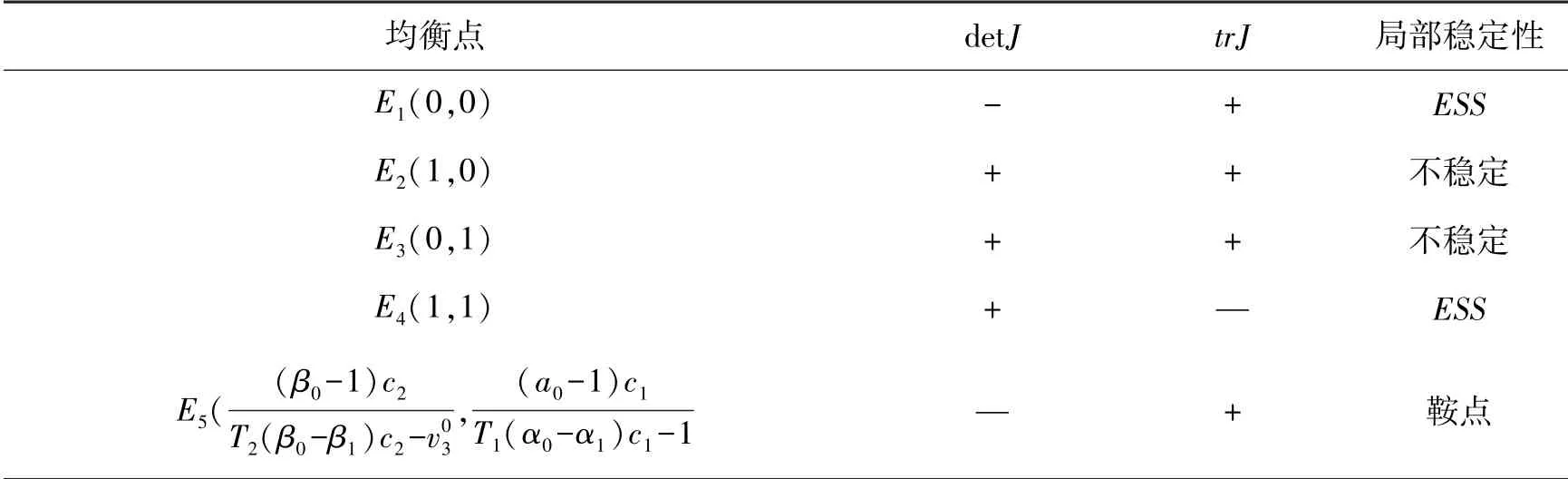

即當用工單位和勞動者的成本轉化收益率α0、α1、β0、β1都較小時,雙方的投入均低于成本收益,更低于綜合收益T1和T2。故任意一方的合作意愿隨著時間推移可以明顯看出都在減弱,系統從初始值經過一段時間的演化,最終的演化博弈穩定點就是原點(0,0),此時企業與勞動者雙方的策略組合為{不合作,不合作}。同樣證實了在高投入、低回報的收益面前,作為理性經濟人的選擇。

命題2.2:當

此時勞動者的投入低于成本收益和綜合收益T1和T2,用工單位的投入大于成本收益卻低于合作綜合收益。用工單位對勞動者的懲罰小于勞動者不認真工作得到的收益,故此勞動者此時不認真工作且急于尋求其他謀生的道路。而用工單位的投入回報率較高,不僅可以拿到勞動者的違約金還可以解雇非合作人員以減少業績損失,所以此時用工單位的選擇傾向于合作而勞動者傾向于不合作。按照圖示,雙方最終的演化穩定點為(0,1),即策略選擇為{不合作,合作}。

命題2.3:當

此時用工單位的投入低于成本收益和綜合收益T1和T2,勞動者的投入大于成本收益卻低于合作綜合收益。用工單位的成本收益轉化率較低,勞動者選擇合作策略時,用工單位會在長期的抉擇中由于利潤的虧損而放棄與勞動者的合作,即使賠償一定的違約金。故基于此,雙方在長期博弈后最終的演化博弈穩定點為(1,0),即策略選擇為{合作,不合作}。

命題2.4:當

此時用工單位和勞動者的投入均高于成本且同時都低于綜合收益T1和T2,此時企業與勞動者雙方的演化穩定策略與系統的初始狀態有關,下半部分的四邊形面積(設為SB)越大即當SB>SA時,則最終收斂的演化穩定點為(1,0),即企業與勞動者雙方的策略為{合作,不合作}的可能性較大;上半部分的四邊形面積(設為SA)越大即當SA>SB時,則最終收斂的演化穩定點為(0,1),即企業與勞動者雙方的策略為{不合作,合作}的可能性較大。

命題2.5:當

企業與勞動者雙方的成本投入高于成本,且高于綜合收益T1和T2。此時雙方的合作收益遠高于非合作成本支出,勞動者認真工作,用工單位付給勞動者相應的報酬,雙方各自履行規定不損害對方的利益。且擁有合作帶來的高額收益率,故雙方的均衡點為(1,1),策略選擇為{合作,合作}。在此條件下,最終的演化策略趨近于{合作,合作}{不合作,不合作},且取決于鞍點的位置。

綜上,勞動關系下演化博弈穩定點的局部穩定性如表2所示:

表2 平衡點局部穩定性

故在企業與勞動者博弈中當雙方形成勞動關系時,平臺勞動者與互聯網平臺企業簽署勞動合同,雙方是穩定的長期博弈關系,符合演化博弈模型。在長期博弈的過程中,用工單位和勞動者的策略選擇主要取決于成本轉化收益率α0、α1、β0、β1的取值范圍。根據上文分析的五種情況,可得當成本收益轉化率都較低即低于成本收益時,無論是互聯網平臺企業還是平臺勞動者選擇不合作,雖然會產生溝通方面的一些障礙,但作為理性的經濟人拒絕合作而尋求其他收益遠比合作收益高,當一方的成本收益轉化率高于成本收益時,因利益所指不同向易于引發企業與勞動者的矛盾。此時尋求合作的勞動者應該采取多元化就業模式,以彌補矛盾爆發帶來的損失,而尋求合作的用工單位應實施多元化用工方式以填補非合作狀態下的利益虧損,并努力提高工藝而降低成本,以提高成本收益轉化率;當雙方的成本轉化收益率都遠高于成本收益時,雙方選擇合作的意向明顯且迫切,雙贏的局面雖然存在,但用工單位仍需設計利益共擔風險共享的機制,保證合作的順利進行,勞動者也需積極配合用工單位,做到與用工單位信息共享,培養自身的契約精神,降低違約率,從而穩定勞動關系下雙方的合作。

(二)勞務合作關系下的企業與勞動者博弈分析

盡管流行媒體和學術著作有時將勞工平臺上的工人稱為按需工人或零工,但這些術語還包含其他類型的替代工作安排。他們大多與平臺公司簽署勞務合同,這更多體現的是一種勞務合作關系。這種關系強調雙方是兩個平等的民事主體,雙方的法律地位相同,具有對等的決策權利和談判權利,共同承擔合作關系帶來的風險和收益。目前對勞務合作關系的調整主要由合同法和民法通則實現。區別于上述的勞動關系博弈模型,簽署勞務合作合同的人大多沒有五險一金等社會保險的保障,這就導致勞務合作關系下的勞工與互聯網平臺企業的博弈存在時限性或有限次數性,雙方在一次或幾次博弈之后以拿到報酬為信號,勞工視企業發展情況決定是否繼續留任,企業視勞工工作質量決定是否挽留。因此,本文將勞務合作關系下的企業與勞動者博弈構建為有限次數博弈模型。

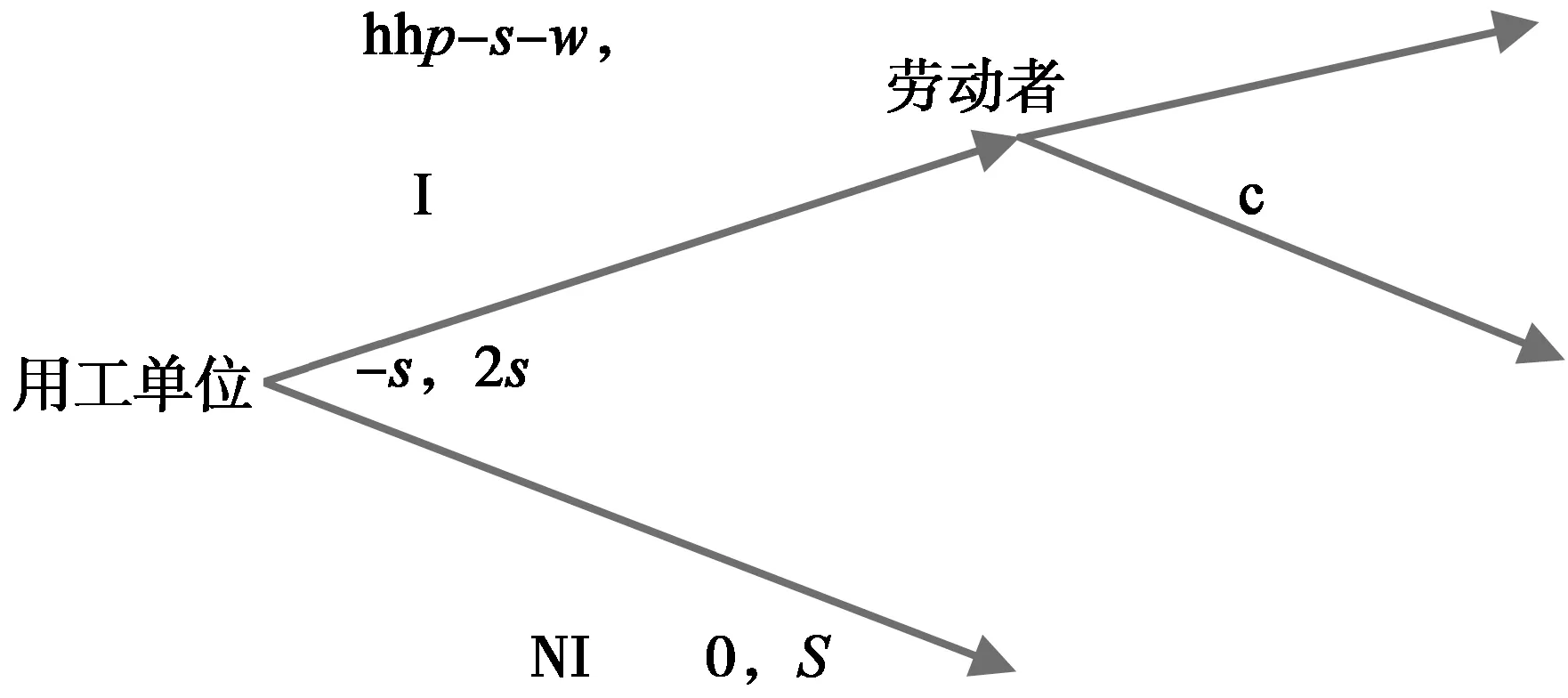

在此模型中考慮到道德風險和逆向選擇,用工單位(投用工單位)的策略為{投資I,不投資NI},勞動者(代理人)的策略為{誠實h,不誠實c}。由于勞務關系的特殊性,我們可以視用工單位為投用工單位,勞動者為代理人方。此博弈包含單次博弈和多次博弈的可能性,理論上包含雙方在互相達成滿意的條件下一直博弈下去的可能性,但由于重復道德風險和逆向選擇的存在該可能性較低,所以在本質上本博弈下持續重復博弈下去的穩定性遠低于勞動關系下的重復博弈可能性。

用工單位策略為{投資,不投資},勞動者策略為{誠實,背叛}。如果勞動者選擇背叛,那么投資人損失資本投入s(如信息的損失、公司制服的發放),勞動者得到變賣資本收益s,和其他來源收入s(假設收益相同,避免利益不平衡導致代理人的道德風險),此時代理人的收益為2s;當勞動者選擇誠實策略,不存在道德風險問題,企業與勞動者雙方的博弈狀況如下圖所示:

在用工單位和勞動者是一次性博弈的情況下,若w=1,此時勞動者誠實的收益低于欺騙的收益,勞動者會選擇背叛,所以用工單位為了不讓代理人背叛就要讓工資足夠高,使得代理人誠實并且繼續與之合作,據收益分析圖可得需要w≥2s,臨界值為w?=2s,該臨界值的意義為用工單位需要支付一定額度的工資溢價才能防止部分員工的道德風險行為,才能支撐這部分員工選擇誠實工作而不是欺騙。

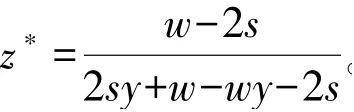

若用工單位和勞動者是多次重復博弈,設定雙方一直博弈下去的概率為δ,此時工資w??為:

若δ=0,w??=2s,單性博弈。

若δ=1,w??=s企業與勞動者雙方關系穩定,用工單位無需支付多余工資。

若δ=1/2,w??=1.5s,員工存在道德風險的傾向,用工單位要支付1.5倍工資來消除這種潛在風險。即為了持續良好的企業與勞動者關系防止員工道德風險行為,用工單位需讓渡一部分利益給勞動者,換句話說,如果繼續合作下去的概率較低,那么今天這個報酬就要比昨天的報價要高才能維持員工一如既往地提供誠實可靠的工作態度。

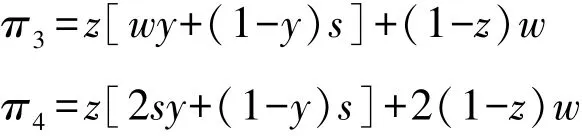

由此可知在勞務合作關系下,由于勞動者存在重復道德風險,用工單位需要時刻關注工資的漲幅才能在一定程度上得到良好的反饋。此時我們引入政府作為第三方,使其履行監管職能在上述博弈的模型上構成三方博弈的勞務合作關系模型。但其本質仍為有限次數博弈,具體博弈情況如下表所示:

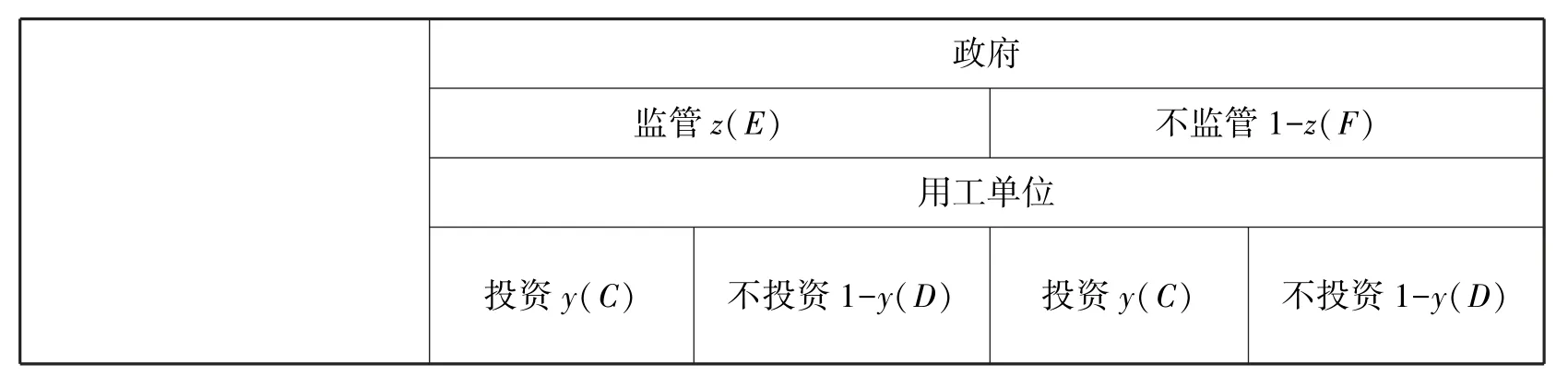

勞動者、用工單位、政府的支付矩陣

政府監管z(E) 不監管1-z(F)用工單位投資y(C) 不投資1-y(D) 投資y(C) 不投資1-y(D)w,p-s-w-c3 w,0,c3 w,p-s-w,0 0,0,0 2s,R-s α-c3 s,R,α-c3 2s,R-s,-α 0,0,0勞動者誠實x(A)欺騙1-x(B)

在政府監管的情況下,政府需要支出監管成本c3,在勞動者有違規行為被監管時可以獲得額外的獎勵α,且會給予用工單位少量的補償金R(規定p-s-w>R-s)。在政府不監管的情況下,政府不需支出監管成本但無視勞動者欺詐行為造成企業績效損失,政府會有監管不力的損失α。勞動者策略選擇為誠實或欺騙,用工單位策略選擇為投資或不投資。

在政府監管的情況下,當勞動者選擇{誠實}策略時,用工單位選擇投資的收益高于不投資的收益;當勞動者選擇{欺騙}策略時,用工單位選擇不投資的收益高于投資的收益,當用工單位選擇{投資}策略時,則勞動者選擇誠實的傾向性大;則勞動者選擇欺騙的傾向性更大;當用工單位選擇{不投資}策略時,收益為0,勞動者的收益相等均為基本工資 。在政府不監管的情況下,當用工單位不投資時勞動者缺乏工作主體所以無收益即三方收益均為0。綜上所述,當博弈中不存在納什均衡或者納什均衡不唯一且三博弈方均為混合策略時,求解三方可選策略可利用其策略隨機選擇的穩定概率分布進行求解。

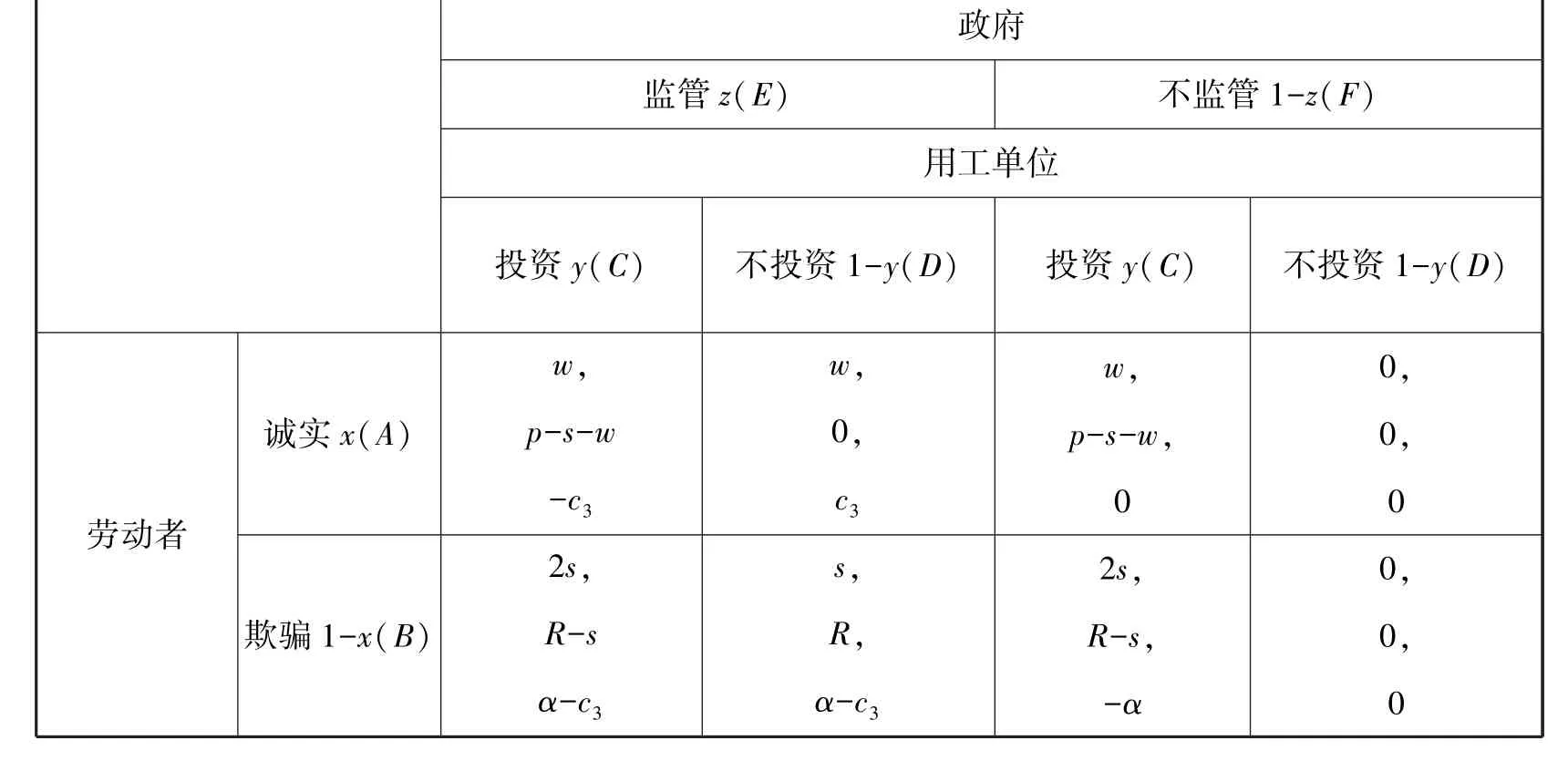

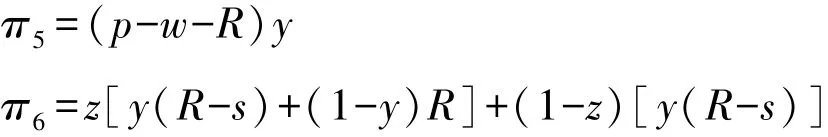

首先給定勞動者誠實概率x,π1和π2代表政府選擇監管、不監管策略下的預期收入分別為:

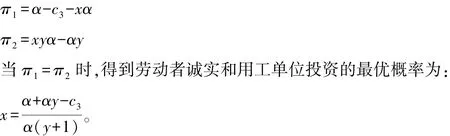

其次在給定政府監管概率z?的情況下,π3和π4代表勞動者誠實和欺騙策略下的預期收入,分別為:

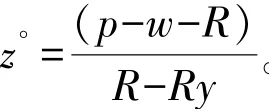

當勞動者誠實和欺騙的預期收益無差異時,令π3=π4可得到此時政府監管的最優概率為:

最后在給定政府監管概率z°的情況下,π5和π6代表用工單位選擇投資和不投資策略下的預期收入,分別為:

當用工單位投資和不投資預期收益無差異時,令π5=π6可得到此時政府監管的最優概率為:

由此,我們所建立的博弈模型的混合戰略的納什均衡為:

均衡解的理論意義在于以下兩個方面。第一,勞動者誠實勞動的概率,對政府監管、用工單位選擇與勞動者合作具有重要意義。

在勞動者和用工單位的博弈過程中,如果勞動者以x的概率進行誠實勞動,那么政府的最優選擇就是隨機的選擇監管或不監管;如果勞動者以小于x的概率進行誠實勞動,則政府最優的選擇就是監管,且監管的最優概率即為x。在勞動者和政府的博弈均衡策略中,勞動者的誠實工作的概率經化簡為

當政府的監管成本一定時,隨著政府監管得到的監管收益增加,政府更加熱衷于進行監管活動,監管活動的概率上升會導致勞動者的欺詐行為減少,x的概率明顯上升符合模型。此外上述結論表明當用工單位的投資率上升時,勞動者的誠實工作概率會明顯上升,即在用工單位和勞動者的良好合作中,用工單位如若愿意更多地讓利給勞動者則會得到積極的正反饋效果。

第二,政府監管不同最優解概率對用工單位利益傾向與投資表現有重要影響。在勞務合作關系中,對于政府來說選擇最優的概率進行監管取決于企業與勞動者雙方是否誠實勞動、能否進行正常的投資活動并共同尋求利益最大化。

一方面,如果在企業與勞動者博弈的過程中,勞動者的利益至上,政府監管勞動者的最優概率為z?。當政府的監管概率大于z?時,根據納什均衡原理勞動者會選擇誠實工作為最佳策略,詐騙和道德風險等行為的概率降低;反之勞動者的違規操作概率上升,以謀求更大或額外的利益。從z?的表達式得知在w、s一定的情況下,隨著用工單位正常投資運營的概率上升,政府的監管力度相應下降。即政府的監管力度越大,用工單位的違規操作概率就越低,模型證明了政府的監管對用工單位起到了良好的震懾作用。

另一方面,如果在企業與勞動者博弈的過程中,用工單位的利益至上,則政府監管用工單位的最優概率為z°。當政府的監管概率大于z°,根據納什均衡原理用工單位合規進行投資活動為最佳策略;反之當政府選擇以小于z°的概率進行監管時,用工單位就會投機取巧,減少應有的投資。從z°的表達式來看,在用工單位利益之上的情況下投資更多的資金,卻會引來更大的監管力度。這證明在用工單位忽視勞動者利益而進行非法資本運營的情況下,用工單位的投資力度與政府的監管程度呈現正相關關系。

五、政策建議與未來展望

(一)政策建議

通過對互聯網平臺企業與平臺勞動者的關系界定和理論分析,本研究提出了基于博弈論的關系博弈模型,為政府監管、互聯網平臺企業的勞動關系管理提供了理論指引,具體提出如下建議。

1.互聯網平臺企業應主動根據勞動關系的認定標準積極確認與平臺勞動者之間的關系,這有助于明晰互聯網經濟中資本與勞動關系的關系實質內涵。平臺勞動者在對應不同的關系類型后能夠有明確的保護制度和機構對其基本權益進行保障。具體而言,基本勞動權益包括工資、工時、五險一金等社會保障權利。而且需要指出的是,這些權利的實施不能僅僅局限于勞動關系范疇下,對于合作關系下的平臺勞動者也需要給予相關的勞動權益保障。這將是企業的義務諸如人身安全、工資保障、職業安全感的保障等。即確認二者的關系類型需要互聯網平臺企業主動牽頭承擔責任,賦予平臺勞動者基本勞動權益的合理性和正當性,以此降低平臺勞動者的工作風險。也體現出勞動法保護弱者、矯正勞弱資強的局面,符合社會主義核心價值觀的內涵,更是我國全面建成小康社會的必然要求。

2.在互聯網平臺企業與平臺勞動者形成勞動關系時,互聯網平臺企業應該意識到合作對于雙方關系穩定性和收益最大化的重要性,將平臺勞動者在法律上視為勞動關系合作者,在工作上將平臺勞動者視為業務合作者。實行去中心化管理,促進員工和領導的同事合作機制,加強領導給予員工賦權的力度,鼓勵員工積極與企業合作,將合作共贏理念作為企業文化貫徹至企業內部。在互聯網平臺企業與平臺勞動者形成勞務合作關系時,互聯網平臺企業應充分與政府合作,同時政府應提高對不合作企業的懲罰力度,以促進企業與勞動者雙方共建和諧勞動關系。此外企業內部的體系化用工設計必不可少,互聯網平臺企業可以通過外包關系、勞務合作關系、勞務派遣關系以及標準勞動關系下申請特殊工時等方式,完成互聯網平臺企業勞動用工的風險管控。用工模式的體系化設計不僅給服務提供者以歸屬感,也有效地遏制了平臺勞動者“接私活”的道德風險問題,從而實現企業與勞動者雙贏的和諧關系狀態。

3.平臺勞動者在互聯網經濟快速發展的浪潮中,要根據自身情況選擇與互聯網平臺企業簽署適合自身發展的合同類型。一方面要積極提升自我以獲得與用工單位平等對話的權利,另一方面在勞動法尚未覆蓋的勞工權益方面,平臺勞動者要多元化地聚集勞動者自身的力量如建立員工微信群社區等,眾籌群力以爭取每個勞動者的合法權益。工會和集體協商制度在面對互聯網經濟時有其獨特的價值。各地的工會需要積極介入新就業形態產生的企業與勞動者矛盾中,對平臺勞動者進行正確的疏導,并以政府的領導為原則,以提高平臺勞動者的就業質量為努力目標,包括幫助他們辦理社會保險,推動互聯網平臺企業改善勞動者的職業安全保障。此外工會也可設立平臺勞動者內部監督渠道,這一制度在某種程度上也分擔了平臺企業的監督責任。

4.從勞動法的規制層面來看,互聯網平臺企業與平臺勞動者之間的關系定性缺乏勞動法的具體約束。長此以往,企業的競爭將變得愈加激烈,去勞動關系化將成為互聯網平臺企業逃避社會責任的庇護。但須認清的是互聯網經濟并未從根本上改變和顛覆用工關系的本質,勞動規制作為調整勞動關系的基本論,立足于平衡公平與效益之間的關系是解決去勞動關系化、提高勞動法律規制力的有效途徑。所以在立法層面,應立足于勞動關系的認定、勞動權利的保障方式與實現方式的創新、雇主責任的確定與履行的角度,對勞動法的相關條文進行細化、調整和完善。互聯網經濟中用工關系的勞動法規制,需要在安全性和靈活性平衡的狀態下,尋求能夠有效降低企業經營風險和平臺勞動者的工作不安全性的制度安排。例如,考慮現有法律體系內的個案分析,或化分一個介于“雇員”和“獨立承包人”之間的新類別,如“獨立工人”,并賦予他們資格獲取勞動關系下雇員所獲得的福利和保護,包括組織和集體談判的自由、公民權利保護和勞工的合法權益保障。可以有兩方面的建議:其一旨在調整福利結構,使獨立工人的地位與雇員地位相等,并提高勞動力市場的運作效率,將就業關系中的許多法律福利和保護延伸到獨立工人。其二,將保護獨立工人相關權益延伸到其雇主之間的社會契約,并減少當前困擾獨立工人關系的法律不確定性和法律成本,抑或構建一個新的統一框架來平衡創新和公共利益等。總之,對互聯網平臺用工的問題,涉及對現有勞動法律制度和體系的突破,以及新制度如何安穩落地的途徑,但我們始終要秉持一個原則:平衡勞動者的基本勞動權益不受侵犯以及互聯網經濟的健康有序發展,從主體客體權利義務等方面確認互聯網平臺企業與平臺勞動者負擔的責任并加強政府的監管職責,才能使企業與勞動者雙方共創價值、共同發展。

(二)未來研究展望

本研究系統探討了不同關系類型下互聯網平臺企業與平臺勞動者之間的博弈情況,并提煉出相應的收益分析表,具有一定的理論和現實意義。本研究在如下方面還有待進一步提高:

1.以合同法為起點剖析互聯網平臺企業與平臺勞動者之間的關系類型,有待于最高法院能夠在信息相對充分的條件下出臺裁判指引,以更好地解決平臺用工的“同案不同判”問題,將現有規則條件下的利益格局固定下來。

2.本研究提出的不同關系下的博弈模型中,與現實情況相比缺乏一些難以量化的因素如相關政策的影響、互聯網平臺企業對勞動者的控制程度、平臺勞動者的收入來源單一性。這會對模型的準確度產生一定的影響,未來可以加入易衡量的指標進行更合理化的建模。

3.后續研究可以加入委托—代理理論,評判勞動者工作績效的指標也應該多樣化。然后通過月度積分考核不同類型員工的工作狀態,如若用工單位發現勞動者存在道德風險,可以采取減少任務指派直至封停平臺賬號的做法來約束。同樣當政府監管互聯網平臺企業時,可以借助大數據甄別違規操作的平臺企業,并通過科學計算鎖定易違規企業減少監管成本的支出,提高政府的行事效率,提高博弈模型的真實性。