宋代陶瓷禮器的起源與發展

薛 冰,李勝疆,喬 磊

(景德鎮陶瓷大學,江西 景德鎮 333000)

0 引言

上古時期,中國十分重視祭祀。無論是南方廣泛存在的“巫”文化,或者是中原的祖先崇拜,亦或是塞北的薩滿文化,都將敬拜神靈作為一項傳統。《左傳》有言:“國之大事,在祀與戎。”說明戰、漢以前,人們將祭祀看作是富民強國,凝聚人心的國家行為。相應地,祭祀用的祭器和貢器也從一般器物中分離出來,成為最高等級的用品。而隨著儒學的興盛,孔子提倡的“禮治”得到推廣,除了嚴格的等級制度,在器物上還講究“專事專用,專時專用,專人專享”,這一時期的飲食器具再一次被分化。《禮記·曲禮下》中記載:“凡家造,祭器為先……養器為后。”[1]這里將所有人造的器物區分為祭器與養器。養器就是日常生活使用的器物;祭器,又可稱為祭祀禮器,因其所具有特殊功用和象征意義,在制造過程中享有獨特的優先性。在之后的朝代中,器物的性質最終演變固定成了“祭祀禮器”“御用器具”“一般用器”三大分類。

而西方早期雖然也有祭祀,但因物產較為貧乏,食物尚且需要到地中海東岸的“新月地帶”進行交換獲得。所以,祭祀很少使用特定的盛儲器,而是使用金銀器,或者戰利品,甚至用戰俘來祭祀。隨著基督教的興起,偶像崇拜和異教信仰被禁止,祭祀不再被提倡,西方始終沒有誕生專門用來祭祀的盛裝具。因此,祭祀作為中國特有的一種文化現象,不僅歷史悠久而且體系成熟,擁有一套完整的、互為補充的祭祀用器。

而從青銅禮器到陶瓷禮器,則又蘊含著不同的歷史文化習俗和工藝生產技術的變遷。對這一現象的研究是我們認清古代祭祀制度、禮樂制度以及陶瓷工藝發展史必不可少的工作。

1 早期禮器的出現

“禮器”,廣義上講,是古代統治階層在舉行征伐、喪葬、祭祀、宴饗等重要活動時用來表明使用者身份地位、權力等級的專屬象征器物。禮器的出現,伴隨的是原始社會的解體,貴族階級的形成。所以,在它誕生的時候,除了具有“通天魅神”的靈性之外,還無可避免被賦予了一種階級屬性。

在山西襄汾龍山文化陶寺遺址發掘的一批公元前2300 年的大墓中,出土有彩繪龍盤以及石罄、陶鼓、玉面獸、五璜聯璧、鼉鼓、玉圭、玉鉞、玉璜形佩、有齒青銅鐲等早期的禮器。但是,在同時期的小墓之內,則沒發現任何有價值的陪葬品。考古學家指出,陶寺遺址可能就是帝堯都城所在[2],是當時華北地區的權力核心地帶。而貴族大墓出土的眾多禮器也表明,陶寺文化時期社會貧富分化懸殊,上層貴族擁有大量財富,形成了特權階層,“平均主義”被打破,社會的階級分化出現,已經走到了國家產生的邊緣。

此外,從祭祀坑中出土的一些制作考究的陶器,包括彩繪豆(圖1)、陶簋(圖2)、彩繪龍盤、彩繪三足壺等,也說明陶器已經開始部分取代石器或玉器,成為貴族祭祀的禮器。它們的形制也為商代以后的青銅禮器奠定了基礎,堪稱是中國禮器的“先祖”。

進入商周時期,禮器正式成為“禮治”的象征,用以調節王權內部的秩序,鞏固貴族的地位,維護社會穩定,凝聚國家力量。這時的禮器主要包括玉器、青銅器。玉禮器(圖3)主要包括玉璧、玉琮、玉璋、玉圭等。青銅禮器種類齊全,數量眾多,工藝精美,可細分為樂器、兵器、酒器、水器、食器等。秦漢末期,禮崩樂壞,社會混亂,禮儀制度難以為繼,青銅禮器開始淡出歷史舞臺。一直到宋代,才再次出現規制完整的禮器,而制作它們的材質已經從青銅變成了瓷土。

2 宋代陶瓷禮器的發展

圖1 彩繪豆Fig.1 Painted pottery“Dou”

圖2 陶簋Fig.2 Pottery utensil“Gui”

圖3 距今3500 年前的玉質禮器Fig.3 Jade ritual vessels 3500 years ago

隋唐時期,受絲路文化的影響,金銀器一度成為統治者和貴族們的珍愛之物。這一時期的禮器也大多是金銀器或黃銅材質,再加上唐朝提倡的是一種自由開放的社會風氣。所以,循規蹈矩的周禮并未被統治者接受,這也導致了有唐一代,祭祀活動并不多見,相應的禮器也顯得很少。

陶瓷真正大量用作祭器始于宋代。公元960年,陳橋兵變后,趙匡胤黃袍加身,改國號為宋。為了防止武將發起兵變叛亂,他收歸兵權,修文抑武。北宋末期,崇儒敬古之風更為盛行,再加上最高統治者對先秦以前的“禮治”尤為推崇。所以,沒落的“禮”文化又再度復興,只不過在形式和載體上融入了許多宋代的風尚。這一時期的部分陶瓷禮器逐漸脫離了原有的功能屬性,不再僅僅充當祭祀場合或重大國事活動中的祭器,而是逐漸向文人階層靠攏,并最終成為了書房案頭的陳設器。

宋代集中使用陶瓷禮器的時間始于北宋中后期。成書于熙寧、元豐年間的《郊廟奉祀禮文》一書中記載“禮院儀注,慶歷七年,禮院奏準修制郊廟祭器所狀……臣等參詳古者祭天,器皆尚質,蓋以極天下之物……今伏見新修祭器改用匏爵、瓦登、瓦壘之類,蓋亦追用古制……故掃地而祭,器用陶匏,席以薰秸,因天地自然之性。”[3]元豐六年(1083),文臣和禮官曾上言與宋神宗討論禮器制度。隨后,神宗再次下詔將部分禮器改用陶瓷制作。史書對此記載為“器用陶匏,以象天地之性……今郊祀籃簋尊豆皆非陶,未合于禮意,請圖丘方澤正配位所設籃簋尊豆改用陶器……”[4]這段記載還表明,陶瓷禮器的規格和形制最終以朝廷的來樣作定奪,并頒下法式供地方的各種祭祀活動使用。在經過反復討論后,陶瓷禮器最終成為祭祀活動中的重要祭器。即所謂的“凝土為質,陶以為尊,貴本尚質”[5]。

宋代生產陶瓷禮器的窯口主要包括兩大體系:一種是由中央政府直接控制的陶瓷生產機構,包括北宋官窯和南宋的郊壇下官窯、修內司官窯;另一種是分布在地方的半官方性質貢窯。例如:汝官窯、鈞官窯等。南宋時期,在浙江龍泉一帶部分非官方性質的窯口也生產過禮用瓷。

《宋會要輯稿》中也明確了紹興十三年郊祀大禮中不同事務的主辦機構,而祭器是由臨安府辦集的。文獻中記載:“(紹興十三年)九月十四日禮部太常寺言,將來郊祀大禮前二日奏……今具合行事件下項:一合用御封降真香二合,乞下入內侍省……祭器……乞下臨安府排辦及儀鸞司同共釘設。”[6]這些祭器應該是在不同地區制作完成,然后集中到臨安府,在郊祀大禮前,再由臨安府統一辦集。也有學者認為,陶瓷禮器一直由地方機構燒造,即“南宋宮廷用瓷取給于州府一級的官窯。”[7]顯然,這些窯口并不屬于皇家的官窯,或是稱為“內窯”的生產機構。而頗有爭議的哥窯,是不是也是這些地方機構燒制陶瓷禮器的專用窯口?具體結論有賴于文獻和考古資料的進一步研究與論證。

統治階層將陶瓷禮器作為祭祀大典的主要用器,和當時紛亂的社會背景也是分不開的。南宋初年,金人不斷追逼,國用禮器損失嚴重。北宋宮廷制作和使用的禮器,尤其是徽宗時期制作的大批精美禮器因“靖康之變”的浩劫,使“府庫畜積,為之一空”。[8]隨后,建炎三年(1129)金兵奔襲高宗臨時駐守的揚州。倉皇逃跑的趙構一行將靖康之變幸存的各種禮器乃至祖宗神像、牌位“悉委棄之”。[9]兩次事變,使北宋宮廷所剩無幾的禮器喪失殆盡。《宋會要輯稿》禮二四之八四、八五記載:“(紹興元年)七月十二日,禮部言,(其御筆牌位及罩子、漆匣等相關用具)昨緣揚州渡江遺失,乞下所屬疾速制造。”[10]為了省時、省錢、省力,陶瓷禮器自然成為了首選。

這一時期的仿銅陶瓷禮器包括琮式瓶、出戟尊、三足尊、爵杯、觚式瓶、簋式爐等等,而它們對商周青銅器的模仿可以說是惟妙惟肖。不僅器型的外觀比例要保持一致,器壁要足夠厚,器物質量要重,釉色也要顯得古樸,乃至于胎質也盡可能與銅器相接近。比如官窯和哥窯紫口鐵足的特征,鈞窯紫銅胎的特點等等。圖4 是收藏于紐約大都會藝術博物館商周時期的青銅簋,圖5的哥窯魚耳爐在外觀和胎質上都對它進行了逼真的模仿。圖7 的鈞窯月白釉出戟尊模仿自圖6 西周饕餮紋銅尊,在出戟尊出筋的地方,可以看到明顯的仿銅胎特征。

圖4 商周青銅簋紐約大都會藝術博物館Fig.4 Bronze“Gui”of Shang and Zhou Dynasties

圖5 宋哥窯青釉魚耳爐北京故宮博物院Fig.5 Celadon furnace with fish-ear from Ge kiln in Song Dynasty

圖6 西周饕餮紋銅尊出土于陜西省寶雞市扶風縣Fig.6 Bronze“Zun”vessel of West Zhou Dynasty with“TaoTie”pattern

圖7 宋鈞窯月白釉出戟尊上海博物館Fig.7 Porcelain“Zun”vessel with moon white glaze of Jun kiln

3 宋代陶瓷禮器的功能演變

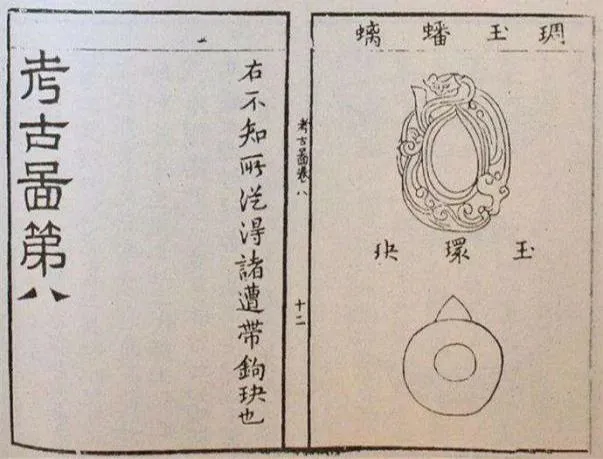

除了舉行祭祀和禮儀活動的需要外,宋代陶瓷禮器的發展興盛還得益于這一時期金石學的興起。金石學是宋代出現的一種建立在考據學基礎上的學科。其開創者是“唐宋八大家”之一的歐陽修,他的學生曾鞏在《金石錄·五百卷》中最早提出“金石”一詞。金石學主要以碑石學和青銅器為研究對象,部分學者還兼顧到玉器、竹簡、甲骨、磚瓦、封泥、兵符、明器等文物的研究[11]。他們主要采取觀察、考證、臨摹、推比的方法,以達到匯籍編冊、證經補史的作用,堪稱是中國考古學的前身。這一時期還出現了許多研究金石學的專著。例如,王黼等編撰的《宣和博古圖錄》(圖8),歐陽修的《集古錄》,呂大臨的《考古圖》(圖9),李公麟的《古器圖》,趙明誠的《金石錄》等等。

圖8 北宋王黼《重修宣和博古圖》Fig.8 Wangfu’s Archaeological Catalogue of North Song Dynasty

圖9 北宋呂大臨《考古圖》Fig.9 Lvdalin’s Archaeological Catalogue of North Song Dynasty

宋代是社會經濟結構大調整時期,一些原本處在深宅大院中的文化風俗和陶瓷器物逐漸向民間傳播。原因有兩點:一方面是文人階層成為社會的中流砥柱,甚至出現了文官可以調動武將的現象[12];另一方面是因為市民階層的興起。隨著生產力的發展,宋代社會對內、對外的貿易和經濟交流都十分頻繁。在這種情況下,追求更高級的生活樂趣成為許多人的生活目標。這種追求在社會大繁榮和生產力大發展的有利條件下逐漸變為現實。例如,南宋吳自牧《夢粱錄》中記載的四般閑事:燒香、點茶、掛畫、插花,顯得格外清靜安逸、高雅閑適[13]。

我們很難想象,先秦時期的士大夫或貴族把仿商周時期的禮器擺放在自己的案幾上,即使在開放包容的盛唐,也不見這種行為。但是在宋代,“文”與“禮”互相結合,禮器就是文器,就是君子之器,這一風尚經過皇帝的推崇和示范,成為了宋代文人最令人津津樂道的一種傳統。從另一方面來看,將禮器用瓷擺放在身旁手邊,或者是目光所及之處,又何嘗不是對使用者的一種約束和警示,告誡他們要“慎獨”和“克己復禮”。在理學“存天理,滅人欲”的思想觀念下,禮器的陳設器化就顯得順理成章了。

中國古代素有道器之爭,形而上者謂之道,形而下者謂之器[14]。器是有形之物,代表了具體事物或是制度體系;道是無形之念,代表一種準則和思想理念。宋人成功的將道與器結合在了一起,做到了器以載道。那些厚重端莊,古色古香的禮器瓷所承載的正是宋人獨特的世界觀、歷史觀和人生觀。

到了后來的明清時期,陶瓷禮器的數量和種類一直在不斷增多,不同禮器的工藝、釉色、形制以及一些紋飾的差異又決定了它們的等級規格和適用場合。例如,《大明會典》卷二百零一記載:“洪武九年定,四郊各陵瓷器,圜丘青色,方丘黃色,日壇赤色,月壇白色,行江西饒州如式燒造解。”[15]與此同時,經過技術的發展積累,一些瓷質的禮器也在景德鎮燒造成功(圖10)。

圖10 陶、玉、銅、瓷四種不同材質的爵杯Fig.10 “Jue”cup of four different materials:pottery,jade,copper,and porcelain

4 結 語

在最早的“國家”——陶寺遺址中,貴族和王室墓葬之內出土的玉器、彩繪陶器、禮樂器一起組合成了比較完備的喪葬禮儀制度,體現了王權的至高無上和社會內部嚴格的等級制度。如龍盤、鼉鼓、陶鼓、彩繪大陶盆等,都是王者之器。宋代社會崇古、崇禮、崇文之風盛行,但內斂含蓄,理性慎思,素樸極簡的社會風尚和思維方式使他們逐漸放棄了青銅禮器,而是使用一些“類玉”“類青銅”風格的官窯瓷器。汝窯、官窯、鈞窯、哥窯等都生產了大量的仿青銅禮器,不僅是造型和外觀比例,乃至胎質胎色也充分向青銅器靠攏。所以,我們完全有理由認為宋代青瓷的設計與制作不僅受到“玉文化”的熏陶,也廣泛受到了“銅文化”的影響,兩種因素共同決定了這一時期青瓷的胎釉面貌。

從陶質到玉質,再到青銅最后演變為瓷質,材料的改變體現了中國先民對技術和工藝的探索從未停止。而無論是哪個朝代,都將最珍貴的材質制作成禮器來使用。表明了古人對“禮治”社會的向往,對祖先的追思,對自然和神靈的敬畏,對秩序和儀式感的追求以及對和諧生活的珍視。這些也集中構成了華夏人民獨特的文化傳統、信仰體系和社會治理理念,它們都是歷史的寶貴遺產,需要我們認真體會和研究。