東北農村地區“數字鴻溝”層次結構及彌合策略

劉思酉,葛東坡,張華麟

(北京大學 新媒體研究院,北京100871)

數字鄉村建設既是新時代我國鄉村振興的重要戰略任務,也是數字中國戰略實施的基本發展目標。為全面實施鄉村振興戰略、提升農民的數字化水平,中共中央辦公廳、國務院辦公廳于2019年聯合發布《數字鄉村發展戰略綱要》,指出著力彌合城鄉“數字鴻溝”,培育信息時代新農民,走中國特色社會主義鄉村振興道路。縮小城鄉及農村地區社會結構內部“數字鴻溝”,是當前數字鄉村建設的重要目標之一。

隨著信息通信基礎設施的建設與完善以及信息傳播技術的推廣與普及,不同群體之間知識技能與應用能力差異日益突出,成為“數字鴻溝”產生的重要原因。目前,我國農村居民之間存在數字技術接入和使用的差異,從而產生社會結構內部的“數字鴻溝”問題;縮小農村居民“數字鴻溝”,是當前鄉村振興工作的重中之重。本文運用實證研究方法,分析我國東北農村地區“數字鴻溝”基本狀況,嘗試厘清數字技術接入與使用的結構化差異原因,進而為數字鄉村建設提供方向指引與對策建議。

一、文獻綜述與研究假設

20世紀90年代,信息技術蓬勃發展所帶來的新科技革命對社會影響顯著擴大,新的發展不平衡問題應運而生。1990年,《權力的轉移》一書正式提出“數字鴻溝”概念,指出“信息和電子技術造成了發達國家與欠發達國家之間的分化”[1]。1999年,美國國家遠程通信和信息管理局(National Telecommunications and Information Administration, NTIA)發布的《在網絡中落伍:定義數字鴻溝》報告則將“數字鴻溝”概念進一步明確,提出數字鴻溝存在于那些擁有信息時代的工具的人與那些未曾擁有者之間[2]。隨著全球信息化進程的加快,數字鴻溝已廣泛存在于國與國、地區與地區、產業與產業、社會階層與社會階層之間,全面滲透至人們的經濟、政治和社會生活當中,最終成為信息時代突出的社會問題之一[3]。值得警惕的是,數字鴻溝普遍存在的表象之下是潛在風險的涌動:數字鴻溝會使國家之間的競爭力失衡,加劇全球的兩極分化,最終可能會產生數字霸權和數字荒漠[4]。

(一)文獻綜述

在對數字鴻溝宏觀認識基礎上,個體層面的數字鴻溝研究相繼展開。Mohammad Afshar Ali等人通過對澳大利亞家庭的實證研究發現,生活質量與數字包容性之間存在顯著的正相關關系[5]。劉任等人研究發現,互聯網的使用差異影響了農戶的收入差距[6]。有學者以特殊群體入手,研究數字鴻溝在某類人群中的具體表現。Frydman等人通過對新冠肺炎疫情中老年人信息通信技術使用的研究發現,有重大疾病和無重大疾病的老年人之間存在著巨大的數字鴻溝,這影響了他們獲得醫療資源的能力[7]。Firsov等人研究發現,殘疾兒童在融入社會的過程中要面臨著與正常兒童間的“數字鴻溝”。他們如果沒有國家計劃、教育戰略的支持,或者不跟隨父母家人一起工作,就可能成為非生產階級(Non-Producing Classes)和信息革命的局外人(Outsiders of the Digital Revolution)[8]。Nesaratnam等人一項針對南非IT部門工作人員的研究發現,數字鴻溝實際上造成了南非女性在IT部門工作機會的不平等[9]。根據以上研究可以發現,數字鴻溝在群體間廣泛存在已是既定事實。反觀我國東北農村地區,其社會結構內部是否存在“數字鴻溝”,其基本類型又是如何劃分的呢?

早期的研究者對于數字鴻溝的研究大都局限在獲得信息傳播技術能力的差距上。而隨著信息通訊技術的不斷精進,學界對于數字鴻溝理論的認識也逐漸加深。有學者把數字鴻溝理論的發展劃分為四代:第一代研究的核心內容是擁有者和缺乏者在接入信息通訊技術方面存在的鴻溝;第二代研究將重點轉向信息通訊技術素養和培訓方面的鴻溝和信息通訊技術利用水平方面的鴻溝;第三代研究重點則放在信息通訊技術接入與利用活動之外的信息資源和知識技能上;第四代研究的核心則是從社會分化、社會排斥以及社會不平等的角度出發,認為依照傳統的數字鴻溝思維來對待本已在社會上處于劣勢地位的群體不甚合理[10]。徐芳等人對數字鴻溝的類型進行了劃分:第一道數字鴻溝指的是獲取信息通訊技術的差異,第二道數字鴻溝指的是信息通訊技術使用的不同方式的差異,第三道數字鴻溝的重點是由互聯網使用的結果所引起的不平等[11]。本文結合上述研究,通過對國內外數字鴻溝研究的梳理,將數字鴻溝的類型分為三個基本層次。

第一層為接入鴻溝。在早期的研究中,由于信息通訊技術的普及程度并不高,通信成本[12]、地域差異[13]、經濟差異、人口差異[14]等因素對互聯網的接入影響較大,互聯網在不同群體中的普及程度存在較大差異。第二層為使用鴻溝。Dijk等回顧2000年至2005年的數字鴻溝研究,發現這一階段研究的重點逐漸從對信息通訊技術的物理接觸轉移到技能和用法上[15]。Mossberger等人在其著作中批判了僅僅將計算機接入能力作為衡量數字鴻溝的指標這一做法,并把數字鴻溝劃分為接入鴻溝(Access Divide)、使用技能鴻溝(Skills Divide)、經濟機會鴻溝(Economic Opportunity Divide)和民主鴻溝(Democratic Divide)四個方面[16]。Potnis開展一項針對印度農村貧困女性手機信息使用的研究,雖然其仍將重點放在信息通訊技術的獲取上,但也同時指出除非預期受益人有能力使用信息,否則獲取信息本身的價值是有限的[17]。隨著移動互聯網的普及,手機和平板電腦作為最主要的接入終端,其與“數字鴻溝”的關系引發學者的廣泛關注。有學者認為,相對于電腦和互聯網數字鴻溝來說,手機數字鴻溝不論在接入層面還是在使用層面都是較為容易克服的,手機可能成為彌合數字鴻溝的利器[18]。第三層次為認知鴻溝。這一層次的研究不只是將重點放在信息通信技術的接入和使用上,還將對于所獲得信息的理解和認知能力納入考量。這其實是對發軔于20世紀70年代的知識溝理論在信息時代的揚棄。信息通訊技術的蓬勃發展導致信息規模的激增,這對信息獲取者的理解和認知能力提出更高的要求。目前,關于認知鴻溝的研究數量較少,概念范疇尚不明確,在影響因素、評價指標的建構等方面均需要進一步完善。那么,我國東北農村地區“數字鴻溝”的結構性差異有怎樣的具體表現形式?

(二)研究假設

該節將檢驗我國東北農村地區社會結構內部“數字鴻溝”是否存在,進而分析東北農村地區“數字鴻溝”結構性差異的具體表現形式。數字鴻溝主要體現在“接入鴻溝”和“使用鴻溝”兩個層次上,“認知鴻溝”尚難以進行有效而準確的測量,本文分別以數字接入的多樣性和網絡使用層次為評價指標,對兩個理論層次進行賦值,通過指標具體差異考察數字鴻溝在不同人口統計學變量下的顯著水平。研究假設如下:

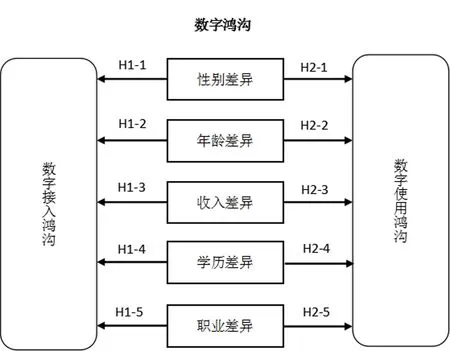

H1:東北農村居民在不同的人口統計學變量上存在“數字接入鴻溝”。(H1-1)東北農村居民在性別維度上存在數字接入鴻溝;(H1-2)東北農村居民在年齡維度上存在數字接入鴻溝,且年齡越大,數字接入的多樣性水平越高;(H1-3)東北農村居民在收入維度上存在數字接入鴻溝,且家庭的收入水平越高,數字接入的多樣性水平越高;(H1-4)東北農村居民在受教育程度維度上存在數字接入鴻溝,且受教育水平越高,數字接入的多樣性水平越高;(H1-5)東北農村居民在職業維度上存在數字接入鴻溝。

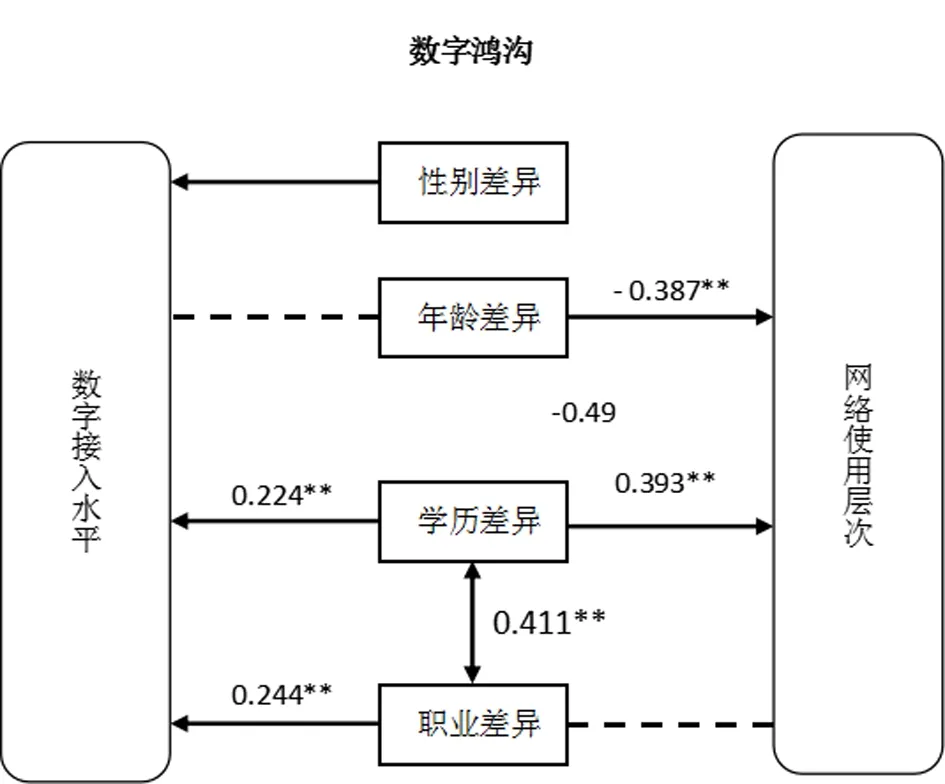

H2:東北農村居民在不同的人口統計學變量上存在“數字使用鴻溝”。(H2-1)東北農村居民在性別維度上存在數字使用鴻溝;(H2-2)東北農村居民在年齡維度上存在數字使用鴻溝,且年齡越大,網絡使用層次越高;(H2-3)東北農村居民在收入維度上存在數字使用鴻溝,且家庭的收入水平越高,網絡使用層次越高;(H2-4)東北農村居民在受教育程度維度上存在數字使用鴻溝,且受教育水平越高,網絡使用層次越高;(H2-5)東北農村居民在職業維度上存在數字使用鴻溝(詳見圖1)。

圖1 數字鴻溝的假設模型

二、研究設計與方法

(一)問卷設計與變量計算

本文主要采用問卷調查方法展開實證研究,首先,參照中國互聯網絡信息中心(CNNIC)2019年發布的《中國互聯網絡發展狀況統計報告》分類標準,設計農村居民的人口統計學變量問題,主要包括性別、年齡、收入水平、受教育程度、職業等。考慮到以農村居民作為研究對象,本問卷有針對性將職業劃分為行政機關職員、事業單位職工、中小學教師、自由職業者、個體經營者、專業技術人員、進城務工人員、農民、學生等共19個類別。在考察樣本收入水平時,由于樣本的年齡范圍較大、有零收入的學生群體和養老群體存在,且農村三代同堂的家庭結構較為普遍等原因,樣本的個人收入水平難以真實反映被訪者所屬家庭的生活水平,因而通過“您的家庭稅前月收入”和“您家庭一共有幾口人”兩個問題綜合考察樣本人員的收入水平。具體計算方式:用問卷中家庭月收入的賦值(范圍1至27,代表27個收入層級,賦值越高,收入水平越高)除以家庭人口數量,獲得新變量“家庭人均收入”,從而衡量農村居民真實的家庭經濟實力。此外,本文還設置“您的生活水平在您現居住的鄉鎮中屬于哪個層次”問題,通過選項的9個層次(賦值1至9,賦值越大,代表樣本自評的生活水準越高)對收入水平指標進行相關性驗證,以保證數據的效度。

其次,對“數字接入”的測量,通過多項選擇題“您最常使用的上網設備”,以樣本選擇網上設備數量的多少代表數字接入的多樣性水平高低。

最后,結合目前國內較高的移動設備普及率現狀,對“網絡使用層次”測量通過設置多項選擇題“您使用手機的主要用途”,分別羅列四個層次共計16個不同的手機用途,以選擇使用手機用途的層次確認賦權權重高低,層次越高賦權權重越高。在對樣本所有使用用途進行賦權并加總后,獲得相應的網絡使用層次水平值。具體計算公式:

網絡使用層次=社交娛樂*1+應用服務*2+信息獲取*3+發展生產*4

(二)抽樣方案與數據收集

本研究選擇黑龍江省賓縣5個鄉鎮45個自然村村民作為調查對象。問卷采用分層配額抽樣的方式,根據發展速度、發展格局和人口構成等方面不同,差異化選取勝利鎮、居人鎮、常安鎮、賓西鎮和賓州鎮等5個鄉鎮,每個鄉鎮樣本配額為20%,配額性別男女各占50%,配額年齡15~24歲、25~34歲、35~44歲、45~60歲各占25%。同時,樣本選擇上去除工作地點不在農村鄉鎮的受訪者、城市讀書的大學生和戶籍不在農村的人口。5個調查鄉鎮45個自然村共取得有效樣本524份(人)。樣本的具體分布特征如表1所示,年齡和家庭人均收入基本符合正態分布。

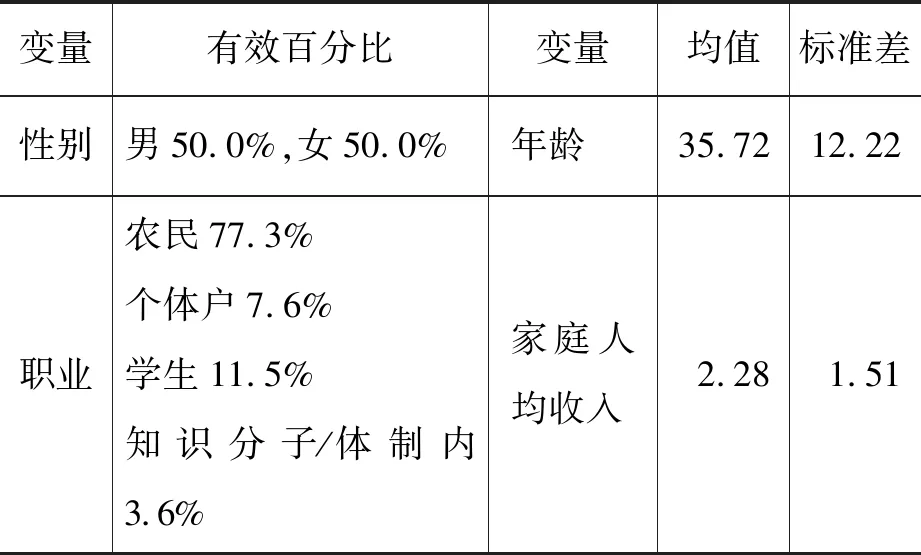

表1 農村居民人口特征描述性統計

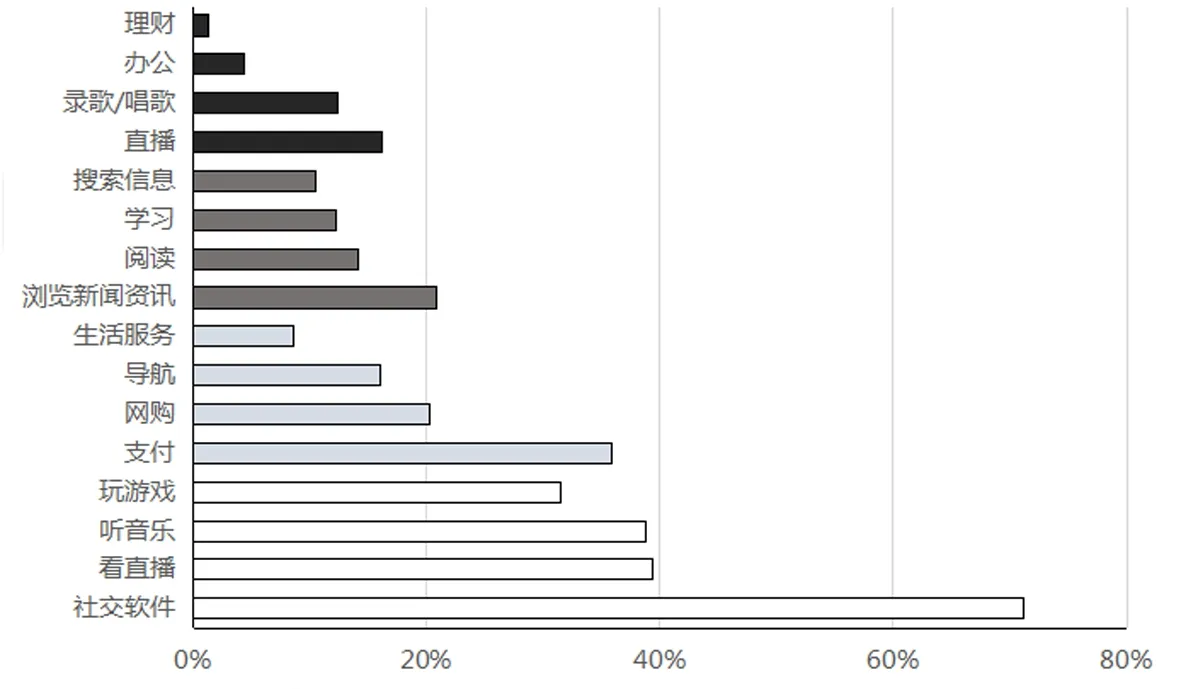

本文定義的手機各類用途由淺入深劃分為四個網絡使用層次:社交娛樂層次(社交軟件、看直播、聽音樂、玩游戲)、應用服務層次(支付、網購、導航、生活服務)、信息獲取層次(瀏覽新聞資訊、閱讀、學習、搜索信息)、發展生產層次(直播、錄歌、辦公、理財)。調查結果顯示,手機用途使用層次越高,其使用的普及率越低,基本符合層次理論的預期(詳見圖2)。

圖2 手機各類用途的樣本普及率

三、數據分析與研究結果

(一)均值比較分析

本文通過獨立樣本T檢驗,對不同性別的數字接入水平和網絡使用層次進行均值比較,結果顯示不同性別之間的數字接入水平均值存在顯著差異(P<0.05),且男性的數字接入水平高于女性,但在網絡使用層次檢驗上結果并不顯著(P>0.05)。因此,在被調查的農村居民群體中,只存在性別維度上的數字接入鴻溝,性別維度上的數字使用鴻溝并不存在,因而前述假設H1-1成立、H2-1不成立。

通過單因素方差分析,對樣本不同職業的數字接入水平和網絡使用層次進行均值比較后發現,數字接入水平和網絡使用層次在職業維度上均值存在顯著差異(P<0.05)。LSD方差分析結果顯示,職業為農民的樣本組的數字接入水平得分均值顯著小于其他各組,而包括學生和個體戶的其他各樣本組的組間差異均不顯著。同上,農民組的網絡使用層次得分均值也顯著低于其他各組。可見,在被訪的農村居民中,同時存在職業維度上的數字接入鴻溝和數字使用鴻溝,而具體的職業差異體現在農民群體和非農民群體之間(詳見表2)。

表2 不同特征農村居民數字鴻溝情況

(二)相關分析

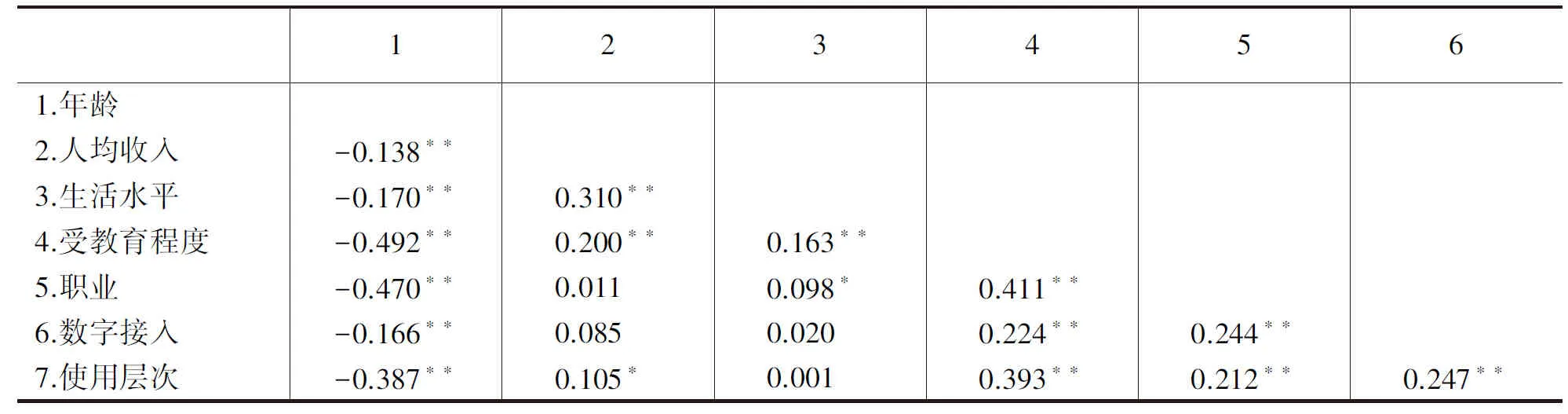

將“職業”近似為定序變量(農民=1,個體戶=2,學生=3),帶入自變量“年齡”“家庭人均收入”“生活水平層次”和“受教育程度”以及因變量“數字接入水平”“網絡使用層次”中,進行Spearman秩相關系數檢驗,結果見表3。

表3 人口統計學變量的相關系數檢驗

其一,“家庭人均收入”和“生活水平層次”呈顯著正相關關系(r=0.310, p<0.01),說明通過計算獲得的新變量“家庭人均收入”可以在一定程度上體現農村居民真實的社會經濟地位和生活水準。“家庭人均收入”和“生活水平層次”對因變量“數字接入水平”的影響均不顯著(p>0.05),而“生活水平層次”和“網絡使用層次”的相關性也不顯著(r=0.001, p>0.05)。可見,本次調查數據難以驗證農村居民在收入差距方面的數字接入鴻溝和使用鴻溝,前述假設H1-3和H2-3不成立。

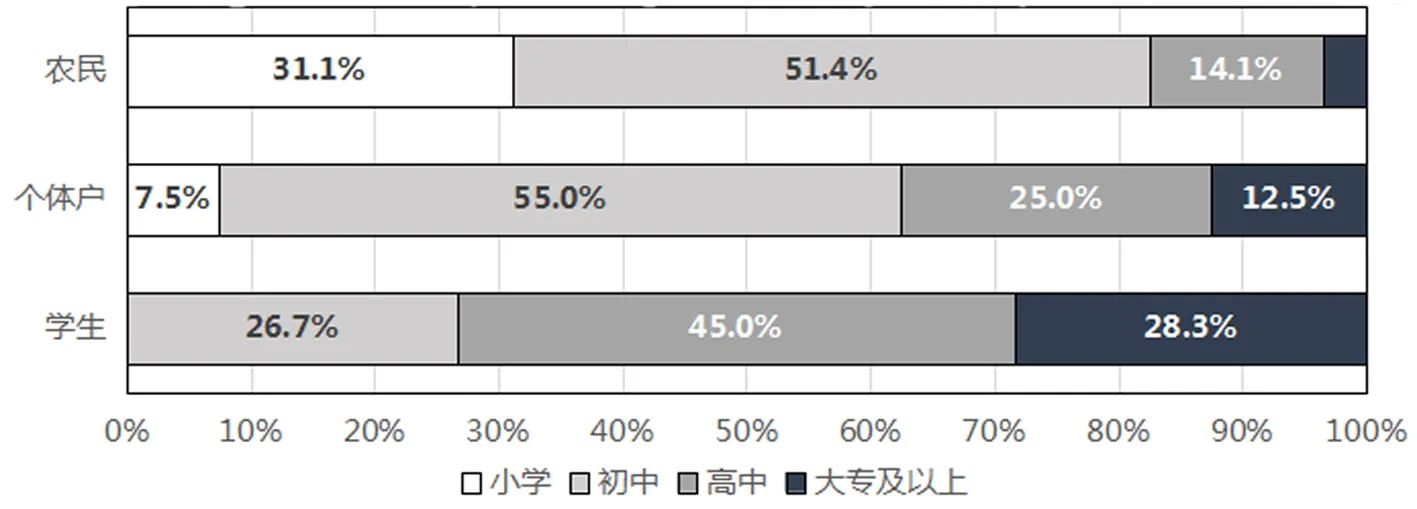

其二,考慮到三個自變量“年齡”“受教育程度”和“職業”兩兩相關,對三個變量做偏相關分析發現,不存在控制變量影響其他兩個變量的相關顯著性,說明三個自變量彼此具有獨立的關聯。“年齡”和“受教育程度”呈現負相關關系(r=-0.492, p<0.01),說明農村居民年齡越大受教育程度越低。東北農村地區基礎教育在近幾代人中的普及率具有顯著的代際差異,出生年代越晚的居民,其接受義務教育的可能性越高,高學歷相對于前輩具有群體上的顯著優勢。“職業”被近似處理為定序變量,“職業”和“受教育程度”的負相關關系(r=-0.411, p<0.01)體現出農民、個體戶和學生群體的學歷差距。圖3中樣本顯示不同職業的學歷分布,在一定程度上反映出農民群體受教育程度相對較低(小學學歷31.1%,初中學歷51.4%,高中學歷14.1%,大專及以上學歷3.5%),而學生群體受教育程度相對較高(小學學歷0.0%,初中學歷26.7%,高中學歷45.0%,大專及以上學歷28.3%)。

圖3 樣本不同職業的學歷分布情況

其三,自變量“年齡”對因變量“數字接入水平”和“網絡使用層次”的影響均顯著(p<0.01),呈現出顯著的負相關關系(年齡*數字接入r=-0.166,年齡*使用層次r=-0.387)。考慮到兩個因變量“數字接入水平”和“網絡使用層次”存在顯著的正相關關系(r=0.247, p<0.01),以“網絡使用層次”為控制變量,對“年齡”與“數字接入水平”進行偏相關分析發現,兩個變量的相關性依然顯著(p<0.05),說明年齡因素對兩個因變量的影響分別成立。可見,年齡較大的被訪者其數字接入水平和網絡使用層次相對較低,假設H1-2和H2-2被反向驗證。

其四,為驗證“年齡”變量所引出的農村居民代際差異在本質上是由代際間的教育鴻溝所導致,需要引入“受教育程度”變量作為控制變量,分別對自變量“年齡”與“數字接入水平”以及“年齡”與“網絡使用層次”進行協相關分析。檢驗結果顯示,在引入“受教育程度”作為協變量后,“年齡”與“數字接入水平”變量間的相關關系不再顯著(r=-0.061, p>0.05),說明年齡上的數字接入鴻溝是由于受教育程度的差異所導致。教育程度的代際差異過于明顯,從數據結果上反映出年齡差距上的數字接入鴻溝,假設H1-2在一定程度上被否定。在引入“受教育程度”作為協變量后,“年齡”與“網絡使用層次”變量間的相關關系依然顯著(r=-0.212, p<0.01),說明“年齡”和“受教育程度”對“網絡使用層次”的影響是獨立有效的,即同時存在年齡和學歷差距上的數字使用鴻溝,假設H1-4和H2-4均成立,且假設H2-2被再次驗證。

其五,自變量“職業”對因變量“數字接入水平”和“網絡使用層次”的影響均顯著(p<0.01),都呈現出顯著的正相關關系(職業*數字接入r=0.244,職業*使用層次r=0.212)。考慮到兩個因變量“數字接入水平”和“網絡使用層次”之間的相關顯著性,以“數字接入水平”為控制變量,對“職業”與“網絡使用層次”進行偏相關分析發現,兩個變量的相關性依然顯著(p<0.01),說明職業因素對兩個因變量的影響分別成立。鑒于“職業”和“受教育程度”的相關關系已被驗證,被訪農村居民的受教育程度在不同職業上分布具有顯著差異,需要引入“受教育程度”為協變量,對“職業”與兩個數字鴻溝變量進行偏相關分析。驗證結果顯示,帶入“受教育程度”變量后,“職業”與“網絡使用層次”的相關性不再顯著(r=0.063,p>0.05),而“職業”與“數字接入水平”的相關性依然顯著。可見,農村居民在職業上的數字接入鴻溝真實存在,在職業上的數字使用鴻溝本質上是受教育程度差異所導致,假設H1-5成立、H2-5不成立。

(三)總體分析結果

在本文既定的研究框架和測量方法基礎上,研究結果證明:樣本中存在性別、受教育程度和職業維度上的數字接入鴻溝,假設H1-1、H1-4和H1-5成立,H1-2和H1-3不成立;同時,存在年齡和受教育程度維度上的數字使用鴻溝,假設H2-2和H2-4成立,H2-1、H2-3和H2-5不成立。各變量相關性檢驗結果見圖4。

圖4 數字鴻溝的相關性檢驗模型

實踐證明,我國東北農村地區社會結構內部存在“數字鴻溝”問題,具體表現在數字接入鴻溝和數字使用鴻溝兩個層次上。在性別維度上存在數字接入鴻溝,男性數字接入平均水平顯著高于女性。數字接入水平的性別間差異反映東北農村地區家庭權力的結構:“男主外女主內”式的傳統分工依然在東北農村地區普遍存在,男性更多地承擔外出務工的責任,因而具有更多機會接觸和使用通信設備。在受教育程度上存在數字接入鴻溝和數字使用鴻溝,受教育程度越高數字接入水平與網絡使用層次越高,學歷優勢集中反映在利用信息通信技術能力上。另外,在職業維度上存在數字接入鴻溝,在年齡維度上存在數字使用鴻溝。不論是數字接入鴻溝還是數字使用鴻溝,都表明農村地區社會內部結構層次的差異,所以縮小“數字鴻溝”任重道遠。

四、東北農村地區“數字鴻溝”提升策略

在信息技術和網絡應用趨近普及的數字時代,針對東北農村地區居民的“數字鴻溝”問題,應制定有效的提升策略。

第一,對中老年人進行數字素養教育。由于東北農村居民教育程度不同影響了接入和使用數字技術水平,尤其是普遍存在代際差異,將會進一步加大中老年人與年輕人之間的“數字鴻溝”。基站等網絡接入設備在農村地區的普及,只能解決數字技術的硬件保障,而對農村中老年人群體“軟件”層面的數字素養教育,才是進一步有效提高農村居民數字化水平的重中之重。要有針對性地對農村中老年居民進行互聯網技術和應用的普及教育,采用輔助式教育方法,進行全方位指導,不斷提升其接入和使用數字技術水平。

第二,對農民上網設備進行補貼。隨著農村地區的數字化發展,不僅要從宏觀層面進行技術指導和政策支持,使網絡接入設備和平臺更加豐富多元,而且從微觀層面對農村居民接入和使用數字設備補貼。可以通過優惠券、代金券的發放,或者手機等上網設備的直接捐贈等,實現精準服務,從而能夠有效弱化農村居民在數字接入和使用上的劣勢,彌補其在職業和教育程度等方面的不足。

第三,加大對農村女性關懷。性別差異導致數字鴻溝的根本因素來自于性別賦權,相對于發展水平較高的城市地區,農村地區居民仍然保留著傳統農業社會的部分父權與夫權特征,男性數字接入和使用平均水平顯著高于女性,從而導致男女之間的差異。同時,男女用戶上網習慣存在差異性,或者男性對接入設備硬件相對關注,可能導致男性用戶群體表現出更加多元化的數字接入水平。因此,在農村工作中,對農村女性群體的性別關懷依然重要。這種關懷不僅僅是針對農村女性進行網絡素養的教育,更需要考察女性家庭地位與數字素養的內在關聯,從性別賦權的社會學視角考察男女之間的“數字鴻溝”。