(乾隆)《甘肅通志》版本源流考述

田玉紅

(新疆大學歷史文化學院,新疆 烏魯木齊 830000)

關于乾隆版《甘肅通志》的版本問題,歷來備受關注。民國甘肅方志學家張維在《隴右方志錄》中道:“乾隆《甘肅通志》五十卷,三十六冊,存,原刻本。”中國科學院北京天文臺編《中國地方志聯合目錄》載:“(乾隆)甘肅通志五十卷,首一卷。(清)許容修,李迪等纂。清乾隆元年(1736年)刻本……清乾隆間《四庫全書》本。”邵敏在《清代甘肅方志中寧夏史料述略——以(乾隆)〈甘肅通志〉和(宣統)〈甘肅新通志〉為例》中指出:“《隴右方志錄》所說的‘原刻本’應是國圖所藏乾隆元年刻本。然查驗全書之后,我們發現國圖所藏刻本刻有乾隆元年以后的內容,國圖所藏刻本很可能是乾隆元年以后的增刻本。”同年,韓超《甘肅舊志中的寧夏史料述考》指出:“《乾隆甘志》有乾隆元年(1736年)刻本、《四庫全書》抄本等兩種原始版本傳世,需要注意的是,傳世刻本不是乾隆元年(1736年)的原刻,而是經過補刻、增刻的版本。”從以上學者研究成果來看,《甘志》存有乾隆元年(1736年)刻本,即原刻本,《四庫全書》抄本,乾隆元年原刻本基礎上修刻、增刻而成的增刻本等三種版本。2018年,劉光華等負責點校整理的《甘志》點校本問世,汪受寬在為其撰寫的前言中道:“(乾隆)《甘肅通志》當代至少有八種版本。”將《甘志》版本研究推向了新高潮。綜上所述,《甘志》現存諸多不同形式內容的版本,比較歸納各版書品、版式、裝潢、結構、內容等方面的異同與特點,厘清各版之間的源流關系,可為甘肅史地研究者提供成果借鑒。

1 (乾隆)《甘肅通志》版本考述

乾隆元年九月六日川陜總督查郎阿和甘肅巡撫劉于義合署(乾隆)《甘肅通志·進呈表》,稱:“臣等向在肅州時,許容已經付梓,今剞劂告竣,共成書五十卷,謹奉表上。”據《甘志》進呈表所言,雍正十三年撰稿完成,乾隆元年九月刊刻告竣,收錄內容止于雍正十年的版本,就是乾隆元年刊刻的原刻本,即《甘志》最早雕刻印刷發行的版源。

現國內外各大圖書館著錄為“清乾隆元年刻本”的(乾隆)《甘肅通志》藏本,并不是乾隆元年的原刻,而是在乾隆元年至四十四年之間利用甘肅衙門所藏的官刻原本版子挖改增補后刷印的本子,稱為“乾隆元年甘肅官刻本之挖改刻補刷印本”,簡稱“刻補本”。該版特點有二,其一,該版增補了大量乾隆元年之后的內容,特別是乾隆年間甘肅諸地行政建制變更的內容;其二,該版中有大量剜改痕跡,且被剜改處,多為乾隆年間有所變更的行政建置、少數民族地名、部落名及皇帝名諱。

哈佛大學哈佛燕京學社藏(乾隆)《甘肅通志》,其各卷首葉第一行下方鈐“哈佛大學漢和圖書館珍藏印”。該本裝訂為四十八冊,每冊皆為灑金藍色紙封皮,無書名題簽及目錄簽,四眼線裝。其中,卷首、卷一、卷二、卷六、卷十五、卷十六、卷二十三以印有魚尾的專用紙以仿宋體抄寫,卷三十、卷三十六用同樣的專用紙以楷體抄寫,其余各冊卷為刻印本。因該書文字既有刻本也有抄本,故稱之為“抄刻合一本”,其抄寫部分,大體是對刻印本有所改動或增補的地方,才抽棄原刻卷,再工筆書寫。

甘肅省圖書館藏(乾隆)《甘肅通志》,只有一部以刻本和抄本雜配而成的全本,共為三十六冊,其中,三十四冊為刻本,第二冊和第十七冊為抄本。三十四冊的刻本有幾冊無封皮,絕大部分書冊有封皮,封皮多為黃色紙,也有紅色紙,封皮題簽為“勅脩甘肅通志”,另有目錄簽,直接印于封面上側偏左處,格式為“第一冊/雍正六年甘肅巡撫許容輯/乾隆元年甘肅巡撫劉于義刊/甘肅通志進表 目錄 圖考 星野”,每冊書外都加以軟皮護紙,散線的重新以棉線裝訂。因該本以刻本和抄本雜配而成,故將其稱之為“抄刻雜配本”。

中國國家圖書館善本書庫收藏有四部同一版本的(乾隆)《甘肅通志》,其中一部蝕損嚴重,已不能翻閱,其他三部可供研閱。三部《甘志》中,保存最好的一部無函匣,為赭紅色絹封皮,四眼裝訂,包角,題簽及目錄簽皆直接印于封面,簽題為“勅脩甘肅通志”六字,大體方形的目錄簽位于封面上側偏左處,如“第二十五冊/卷之第三十五/人物”。保存較好的另一部書分裝于多個藍布函套之中,藍絹封皮,書內文字及藏書印與前者全同,但封面的題簽及目錄顯系為將紅絹書上的原簽剪下貼上的,應是舊時原書皮及函套有損而重新裝訂所致。第三部略有殘損已經修補的《勅脩甘肅通志》亦置于函套之中,藍絹封皮褪色較重,題簽及本冊目錄是印于本色宣紙上再貼到封面的。查中國國家圖書館所藏諸本,均為刻本,版式文字各本完全一致。據整理點校者考證,“該本就是乾隆元年九月向朝廷進呈后,朝中有人發現問題,發回修改,甘肅巡撫衙門在抄刻合一本的基礎上略加修改刷印,按朝廷要求裝訂后再次進呈的本子”,故而點校者將其稱之為“進呈本”。

清乾隆間編纂《四庫全書》,收錄了大量古今圖書,分經、史、子、集四部,《甘志》收抄于“史部地理類三·都會郡縣”之屬。《四庫全書》先后抄為七份,現存者為收藏于中國國家圖書館的文津閣本、收藏于臺北故宮博物院的文淵閣本、收藏于甘肅省圖書館的文溯閣本。據整理者研究,“將文溯閣與文淵閣本中的同書進行詳細對勘,發現兩閣中文字或圖片的差異多達八百八十三處,因此,認為《四庫全書》每一閣的每一本書都是二百年前形成的該書的一個獨特的手鈔本”。于是,將臺灣商務印書館影印文淵閣《四庫全書》本和商務印書館影印文津閣《四庫全書》本中的《卷三·靖逆廳》部分相對勘,發現前者十七處書為“齊勤”者,后者六處書為“赤金”,其余書為“赤斤”;前者三處書為“皇清”者,后者一處書為“我朝”,兩處書為“國朝”;前者書“塔力尼”者,后者書為“塔爾尼”;前者書“庫珠卜齊”者,后者書為“苦術子”。由此可見,兩閣版對少數民族的人名和地名書寫差距較大,因此不能將其視為同一種版本。目前尚無法看到文溯閣本《甘志》,但因百年前每部抄本都是專人謄抄,且鈔校進呈的時間有先后,或許與其他兩閣本有文字方面的不同,應視為另一種版本,故而,將文津閣、文淵閣、文溯閣本被視為三種不同的版本,稱之為“三閣古抄本”。

19世紀以來,隨著古籍整理研究深入普及,影印出版舊方志之風興起,國內外各出版社陸續出版了《甘志》影印本,成為伴隨新興技術而來的新版本。1966年,臺灣文海出版社影印《中國邊疆叢書·第二輯》收錄《甘肅通志》,書前有主編沈云龍為其撰寫的前言,介紹了甘肅建置沿革、《甘志》編纂緣起、體例類目及影印底本來源。2011年,鳳凰出版社《中國地方志集成·省志輯·甘肅》所收影印本,以各大高校圖書館及地方圖書館收藏刻補本為底本。1986年,臺灣商務印書館影印文淵閣《四庫全書》史部地理類第五五七冊、五五八冊為《甘肅通志》,分為兩冊,雙頁縮印,版心鐫《甘肅通志》,并標有卷次及該卷頁碼,目錄后為四庫總纂官紀昀、陸錫熊撰寫的書目提要,尾頁附有“乾隆御覽之寶”印鑒。1989年,江蘇廣陵古籍刻印社出版的《甘志》,單頁縮印,據文淵閣《四庫全書》影印,黃色封皮,封面題簽“四庫全書/史部”,其余與臺灣商務印書館影印文淵閣《四庫全書》同。2003年,學苑出版社出版了張羽新主編《中國西藏及甘青川滇藏區方志匯編》所收《甘肅通志》,雙頁縮印,版心鐫有“欽定四庫全書”字樣,封面首頁后增入編者撰寫的出版說明,詳述甘肅歷史文化的豐富多樣和深遠影響,輯印甘肅舊方志對研究藏區及藏族歷史文化的意義,影印諸志的母本來源,指出《甘肅通志》據文淵閣《四庫全書》本影印,但卻將乾隆元年成書的《甘肅通志》誤為“順治”年間成書,是一個比較大的錯誤。2005年,北京商務印書館影印出版的影印本,以文津閣《四庫全書》收《甘肅通志》為底本。

2018年,由甘肅省地方史志辦公室組織策劃,蘭州大學歷史文化學院劉光華、汪受寬主持出版了兩卷本的點校整理本輯,開篇有汪受寬撰寫的前言,對《甘志》的編纂背景、成書過程、所存版本、優缺得失等方面予以概括性的說明,是了解《甘志》的窗口。縱觀全本,點校本所做主要工作,可以概括成三個方面。一是化繁為簡,將原書的繁體字化為標準簡體字。二是精心校勘,對照刻補本與文淵閣四庫本,又參考經史子集各類文獻資料,尤其是史部著述,以及清代以來學者對甘肅歷史和文化的各種研究成果,對《甘志》內容進行了全面檢查和認真考究,對發現的問題和不當,在注釋和校勘中雜引各種資料進行討論,指出問題之所在及造成錯誤的原因,且將校勘成果及各版中乾隆元年以后所添加改補的內容,以校勘記的形式附于每卷之后,使整理點校本成為《甘志》各版本中唯一一部校勘精良的版本。三是博增注釋,將《甘志》中涉及的難以理解的甘肅歷史、文化、典制、地理、人物、事件、字詞等加了數千條注釋,盡可能以準確、簡明、通俗并有較強針對性的釋文解釋生僻詞語、歷史年代、歷史地理、歷史人物、歷史事件和歷史文化知識,以便讀者閱讀和理解。

2 (乾隆)《甘肅通志》版本源流梳理

從《甘志》“凡例”“進呈表”“后序”等文獻內容來看,乾隆元年九月前刊刻完成的原刻本的確存世,且所有其他版本均是在乾隆元年原刻本基礎上形成的。但是,查閱所有各種刊本,都存有雍正十年以后的內容記述,至今尚未找到這種內容止限于雍正十年的原刻本。原因何在?其一,《甘志》撰成雕印于皇位更替之時,在乾隆元年皇位更替之際志書還未完成刊刻,從而對正在刻印和未完成的志書提出了根據現實情況,對相關文字進行一定修正、增補、刪減和改定的要求,又對已經完成刊刻的這部分進行改刻,尤其是要避諱新皇帝御名弘歷,方可將其上呈剛繼位的乾隆皇帝,否則在“文字獄”盛行的當時,所有相關人員可能被處分,甚至性命不保。因此,乾隆元年九月上呈皇帝的版本已經是修改過的本子,世間并不存在文獻中所載的乾隆元年原刻本。其二,乾隆元年皇位更替時,該志書已經刊刻完成,皇位更替后,監修官根據政治形勢變化,對還未上呈的志書在原版基礎上進行了改刻。因此,內容截止于雍正十年的原刻本在沒有保存和流通之前,已經根據實際情況被纂修人員改刻,于是,現只見原刻本之名,而不見原刻本之實。其三,志書在乾隆元年九月決定進呈皇帝時已經雕訖,對已刻成的書版進行改版會延誤時日。囿于時間原因,該志在乾隆元年九月上呈皇帝之時還未來得及改刻,但在乾隆元年九月剛刻訖就禁止流通,只刷印了極少的幾部本子用于修改和補刻。因此,這一原刻本仍有留存于世的可能。

抄刻合一本是乾隆元年九月向朝廷進呈《甘肅通志》后,朝中有人發現問題,發回修改,該本就是甘肅巡撫衙門利用原刻本進行修改,重抄部分卷帙,以供雕刻后重新呈進的底本。

原因何在?其一,從所載內容時間斷限上來看,該本記事時間止于雍正十三年,幾乎沒有增補乾隆元年之后的內容,與凡例中所記時間斷限最為相符,由此判斷,該本是最接近原刻本樣貌的版本。其二,從雕刻字跡清晰度來看,該本雕印部分刀鋒明利,字跡清晰,僅個別葉因刷墨不勻而有極少漫漶缺字,由此判斷,該本刻印部分是乾隆元年原刻版尚未受損時利用原版刷印的。其三,該本裝訂漫不經心,有將一段文字割裂分裝至不同冊卷中的,也有張冠李戴的,如卷末將查阿郎序后半部分與許容序后半文字誤裝,裝訂顛倒錯亂。據點校者猜測,“或許是乾隆元年九月向朝廷進呈《甘肅通志》后,朝中有人發現問題,發回修改,該本就是甘肅巡撫衙門利用原刻本進行修改,重鈔部分卷帙,以供雕刻后重新呈進的底本。鑒于雕刻時雕刻者手中拿的是散葉,在雕刻完畢后將散頁聚攏起來,再裝訂于一起,而回收來的書葉已完成其使命,裝訂者或許不再認真,這可能就是哈佛本葉子裝訂順序屢有差誤的原因”。

甘肅省圖書館所藏抄刻雜配本為在甘肅省內單獨流傳的版本。其一,此版版面破損嚴重,既有多葉版斷缺失半葉文字者,又有所配斷版張冠李戴者,題簽印刷質量均不佳,與抄刻合一本的刻本部分相較,刻痕模糊,可見該版是印制了多版之后的印本。其二,兩冊抄本中,除了有淺墨畫出外框,避道光帝諱“寧”為“寍”或“甯”,避同治帝諱“淳”為“湻”,由此推斷該抄本抄成的時間應在同治至清末年間,系為光緒三十四年接到朝廷重修《甘肅通志》的諭令時,甘肅巡撫衙門已無法找齊散佚各處的乾隆年間所刻全本,不得已用諸本雜配,再將已經找不到的卷次命人補抄,以應新省志編修參考的需要。其三,該版書冊鈐印較多,第一冊護封和內芯首頁右下角鈐以橢圓形“甘肅省立蘭州圖書館藏書”印、“蘭州人民圖書館藏”印,偶有未用印的書冊,則后來鈐以“甘肅省圖書館藏書”印。由此可見,該版《甘志》一直留存甘肅省內,未曾出省發行流通,或只是巡撫衙門內部使用的資料。因此,可將甘圖所藏的抄刻雜配本視為單獨流傳的版本。

中國國家圖書館所藏進呈本是在抄刻合一本基礎上形成的支流版本。第一點,該版書名題為《勅脩甘肅通志》,且包以黃色或紅色絹面,封皮華麗,封裝精美正式,規格高級。第二點,幾部書卷首頁鈐有“京師圖書館藏書記”或“國立北平圖書館珍藏”印鑒。京師圖書館、國立北平圖書館系中國國家圖書館前身,其圖書來源甚廣,如承德避暑山莊各殿陳設書籍,翰林院藏書,內閣大庫舊藏,南北收藏家所藏舊槧精抄、敦煌經卷、文津四庫等,藏書規模蔚為可觀。由此看來,中國國家圖書館善本書庫中鈴有“京師圖書館藏書記”印鑒的幾部《甘志》,可能源于熱河避暑山莊、清內閣大庫、翰林院等深宮秘府機構。甘肅地方官員按照諭令完成修纂,精心裝潢后上呈中朝,皇帝御覽認可后藏于宮廷秘府。

四庫抄本是在進呈本基礎上由四庫館臣手抄而成的支流版本。首先,四庫本中沒有增補乾隆元年之后的相關內容,由此可以判定,該本的底本是抄刻合一本或是進呈本。查《四庫全書》抄書的底本來源,“大約分為以下幾種情況進行著錄,一是來自清初至乾隆年間皇帝下令編撰的書籍,著錄為敕撰本;二是來自朝廷藏書,著錄為內府藏本,內廷自行刊刻之書,著錄為內府刊本;三是來自殘存的《永樂大典》,著錄為永樂大典本;四是來自各省巡撫、各地總督、府尹、鹽政征集的遺書,謂之某某巡撫、總督、府尹、鹽政采進本;五是來自私人藏書家進獻的藏書,著錄為某某家藏本;六是來自坊市流行的書籍,著錄為通行本”。《四庫全書》中將該志著錄為‘敕脩《甘肅通志》’,說明使用的是敕撰本。再者,所有版本中只有進呈本和甘肅省圖書館所藏抄刻雜配本的題簽之上有“敕脩”字樣,而抄刻雜配本的成書時間在光緒年間,與《四庫全書》抄寫的時間不符,因此,敕修進呈本成為四庫底本的可能性最大。且以常理推之,四庫館臣奉旨編修《四庫全書》,費時費力,底本搜求應遵循就地取材原則,斷沒有舍近求遠的道理,由甘肅地方進呈后,收藏于內閣大庫和翰林院的進呈本是四庫館臣唾手可得的底本,且進呈本已經呈皇帝御覽,質量有保障,是四庫最好的底本。

整理點校本是整合各優良版本,文本文字最接近乾隆元年原刻本面貌的精校博注本。汪受寬在點校本序言中說明整理點校的目的是“以哈佛本為底本,參見刻補本,四庫本以提供一種不同于現存任何一種版本,最符合乾隆元年原刻本真貌的本子”。點校本以哈佛燕京圖書館收藏的抄刻合一本為底本,盡可能恢復該書雍正十三年原清稿的正文文字,同時參見刻補本、四庫本校勘其中錯訛,對各版乾隆元年以后的添加改補,以校勘記附之于后。

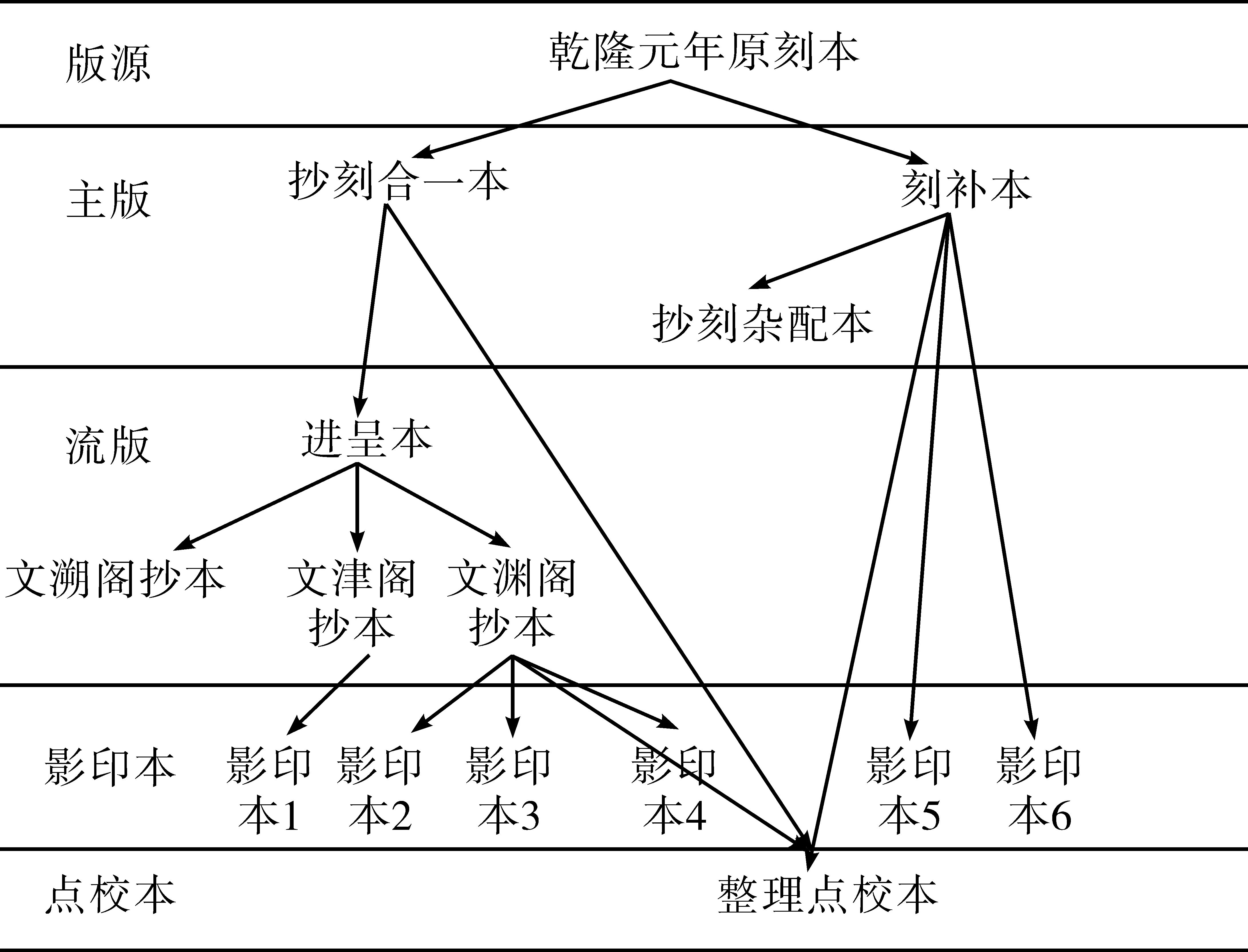

通過上述對各版本源流關系的考訂梳理,可以得出乾隆元年原刻本是《甘志》諸版之源,但經過乾隆年間的不斷剜改增易,現已難見其貌,難尋其蹤。散藏于各藏書機構的乾隆元年至乾隆四十四年之間不斷改易的刻補本、甘肅省圖書館藏抄刻雜配本、哈佛大學哈佛燕京學社藏抄刻合一本是在原版基礎上增補而成的三種內容形式差別最大的主要版本,中國國家圖書館所藏進呈本、四庫抄本是在抄刻合一本基礎上形成的支流版本。現代流通的各種形式的影印本,是主版基礎上不同形式的流變。最新的整理點校本,以抄刻合一本為底本,同時參見刻補本和文淵閣四庫本,是精校博注的新版本。后附乾隆甘肅通志版本源流示意圖示之(見圖1)。

圖1 (乾隆)《甘肅通志》版本源流示意圖(1)影印本1為2005年北京商務印書館影印出版的文津閣《四庫全書》所收《甘肅通志》;影印本2為1986年臺灣商務印書館影印出版的文淵閣《四庫全書》所收《甘肅通志》;影印本3為2003年學苑出版社出版的張羽新主編《中國西藏及甘青川滇藏區方志匯編》中收錄的《甘肅通志》;影印本4為1989年江蘇廣陵古籍刻印社出版的影印本;影印本5為1996年臺灣文海出版社出版的《中國邊疆叢書》所收《甘肅通志》;影印本6為2011年鳳凰出版社出版的《中國地方志集成·省志輯》所收《甘肅通志》。

3 (乾隆)《甘肅通志》版本評價

評價版本優劣的標準,自宋代以來學術界形成了善本標準,關于善本標準問題的討論,歷來以宋代和清代學者的說法為代表。宋人說以校勘精良為標準,即指那些經過精心校勘,舛誤較少的版本,即以古籍的學術價值為主要評價標準,清人說在宋人說的基礎有所擴展,“指出善本不僅是足本,無闕卷,未刪改的精校精注本,而且還是宋元時期的舊刻、舊抄本”。顯然,清人在宋人的基礎上增加了時代久遠,版刻較早的判斷標準,即開始考慮古籍的文物收藏價值。此后,“學術界又不斷推出種種新說,但歸根結底仍未出宋、清兩家說法的界限”。現代學術界或以宋人的標準為標準,或采清人的標準,或兼采兩說,視研究方向角度而定。從古籍整理、學術研究使用文獻、利用版本的角度來看,以版本的學術價值為評價標準較為合理,從圖書館保存古籍、收藏版本的角度來看,則以版本的文物價值為主要標準。就本文而言,文章從整理研究古籍出發,主要任務是為學者學術研究提供基本可靠的史料文獻,因此,本文對《甘志》版本的評價以其學術價值為主要標準。

就版本源流和內容優劣方面來看,乾隆元年原刻本是《甘志》諸版之源,但經過乾隆年間的剜改,已難尋原貌。在原版基礎上形成的抄刻合一本、刻補本、抄刻雜配本,是現在能見到的三種主要版本。從三大主版的識讀性、文字訛闕對比來看,抄刻合一本雕刻清晰,字跡整齊,將剜刻、改刻的卷帙重新謄抄,識讀性強。刻補本刻板因長時間印刷使用,字跡模糊,有些地方甚至已經無法識別文字,識讀性較弱,且在乾隆年間不斷增改剜易,致使文本前后矛盾重復,錯誤百出,文字訛衍脫倒較多。從記事內容方面來看,抄刻合一本的記事時間截止于雍正十三年,幾乎沒有乾隆元年之后的內容,最接近原刻本面貌,而刻補本大量增加了乾隆元年之后行政建置改易的內容,與原刻本文本相差甚大,甘肅省圖書館所藏抄刻雜配本刻本部分與刻補本同,此不贅述。因此,抄刻合一本可視為主版中最為優良的版本。

就校勘精良方面來看,整理點校本是《甘志》眾版中唯一的校勘本,整理點校者以主版中最為優良的抄刻合一本為底本,參照差別較大的兩大支流版本,四庫本與刻補本,再參考經、史、子、集諸部文獻史料,對《甘志》內容進行了全面檢查和認真考究,對發現內容的錯誤、字詞的舛訛衍闕脫倒、諸本之間的差異、刻補本乾隆元年之后增加的內容,均以校勘記的形式附記于后,使讀者對《甘志》內容上所存在的錯訛,主要版本之間的差異一目了然。且點校整理本將兩百多年前的繁體字作品簡化為現代通用的簡體字,極大拓寬了《甘志》的流通使用性,是現代流通使用中最好的本子。由是,主版中的抄刻合一本與以此為底本的整理點校本是《甘志》最為優良的兩個版本。

乾隆版《甘肅通志》容涵蓋了上古至雍正十年間甘肅的歷史地理、典章制度、經濟發展、人文教育、人物事跡、物產風俗等各個方面,是研究甘肅史地文化不可多得的文獻史料,在甘肅歷史研究中具有較高的史料價值。考述《甘志》所存九種版本的異同與特點,厘清其版本源流,找出其流通和可供使用的最優版本,規避研究者翻閱眾多文獻的繁雜和做重復的無用功,為甘肅史地研究者提供有價值的文本參考。