以隨筆抵抗遺忘

葉倩雯

克萊夫·詹姆斯(Clive James)

作家克萊夫·詹姆斯的身體不好。在2011年被診斷出白血病及各種并發癥后,他和時間斗爭,全力工作,又寫出了大量詩歌,還完成了《神曲》的翻譯。從那時候起,大家就拿他的死亡開玩笑。在他的網站上,他給為他撰寫訃告的記者和編輯們提供了建議,告訴他們要牢記,當談到傳記細節時,應該意識到“越短越好,只有一句話是最好的”。他承諾自己的簡介在他死前會是最新的,“我會一直更新它,直到他們把我抬到板子上,在這個過程中我會試著更新我最后一次治療的細節。”

但是當消息傳來,大家還是不敢相信這事真的發生了。2019年11月24日,克萊夫·詹姆斯在英國劍橋逝世。《衛報》《華盛頓郵報》《紐約時報》《紐約客》等媒體紛紛發表紀念文章,《泰晤士報》更刊出長文《向偉大的克萊夫·詹姆斯致敬》(A Tribute to the Great Clive James)。

批評家德懷特·加納甚至說:“當英國失去克萊夫·詹姆斯,就好像一架載有五六名最優秀作家的飛機墜毀了。”

盡管地位崇高,詹姆斯的寫作卻不是高高在上的,基本上只要受過一定教育的人,都可以從他侃侃而談的敘述中受益。閱讀克萊夫·詹姆斯的體驗是愉悅的,他十分重視寫作的可讀性和趣味性,對他來說,“沉悶的寫作是一種犯罪”。

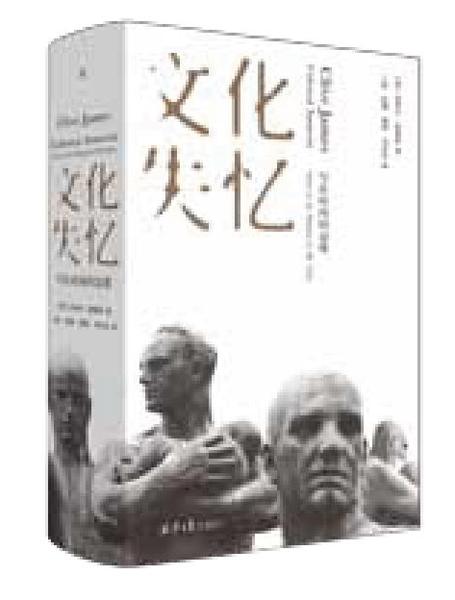

紀念一位作家最好的方式就是閱讀,如果想要領略這樣一位百科全書式的人物,對于中文世界的讀者來說,這本集大成之作《文化失憶:寫在時間的邊緣》(Cultural Amnesia: Notes in the Margin of My Time)會是最好的選擇。

以散文進入文化史

克萊夫·詹姆斯是不是新蒙田?《文化失憶》出版后,《泰晤士報·文學副刊》發過一篇以這個問句為題的書評,給了這本書極高的評價。至于詹姆斯本人,則可以說是當代英文世界里首屈一指的文化偶像,《紐約客》稱他一個人就是“一群才子的集合體”。

詹姆斯以散文寫作成名,并建立了全球影響力。這在21世紀是十分不容易的事,在每個人都可以在網上敲擊出百來字感想、發表千字博文的時代,散文的地位在下沉。詹姆斯卻是少有的依然被推崇的散文作家。

1939年,詹姆斯出生在澳大利亞,1960年代定居英國。他骨子里的歐洲性很強烈,認為自己的精神故鄉在歐洲。1972年,詹姆斯在《泰晤士報·文學副刊》發表了一篇關于美國文學評論家埃德蒙·威爾遜的文章,開始被知識界廣泛地關注。后來他回憶說,這之后作家格雷厄姆·格林曾寫信建議他,或許可以考慮一直寫這種“散文式的評論文章”。顯然,這個建議讓詹姆斯受益無窮。

譯者馮潔音評價《文化失憶》說,閱讀這本書就像和克萊夫·詹姆斯坐在咖啡館里對話,大部分時候在傾聽,佩服他舉一反三的能力,也能受到啟發,形成自己的觀點,甚至還想和他爭論個高下。談及文化史上赫赫有名的人和事,詹姆斯不但能提供與眾不同的觀點,也會分享軼聞八卦。讀這本書不用從頭到尾,可以隨時翻閱,也可以隨時放下,甚至可以當工具書查閱。

《文化失憶》的寫作貫穿了詹姆斯大半生的事業。他醞釀了40年的時間,花費5年寫作,才終于在21世紀的最初10年出版。這是他對20世紀的勇敢回望,也是他對未來的一種期許:對于形成今日世界格局并持續影響著人們的20世紀,我們不應該遺忘。

因此,詹姆斯賦予了自己的寫作某種詩意,他是在時間邊緣寫作。這本書中文版的扉頁上,編輯引用了詹姆斯的話——“如果不能記住所有的事情,我們至少應該知道自己忘記了什么”,似乎提示我們,在被裹挾著向前追趕時代的歲月,還有一些挽歌值得駐足傾聽。

從賣書為生到電視明星

在《文化失憶》的引言中,他曾介紹這本書的起源。年輕時自己曾不得不把手頭最好的書賣了換食物,所以從不敢在書上做筆記。直到條件改善后,他才大膽地在標記的段落邊做筆記,這些頁邊的批注很多在后來成了書評和期刊文章。

1972至1982的十年間,詹姆斯開始擔任《觀察家報》的電視評論員,建立起自己幽默簡潔的風格。之后,他開始出現在英國的商業電視臺上,主持了多檔節目,漸漸成為英國家喻戶曉的人物。其中,《克萊夫·詹姆斯電視秀》(Clive James On Television)是一檔針對國外電視劇和廣告的電視評論節目。《周六晚克萊夫談》則主要講名人軼事,極盡嘲諷之能事,在前網絡時代帶給觀眾很多歡樂。

1990年代,他的電視紀錄片節目《20世紀名人》(Fame in the 20th Century)開播,探討包括瑪麗蓮·夢露、穆罕默德·阿里、阿爾伯特·愛因斯坦在內的20世紀名人,因為同時在美國公共電視網播出,他也建立起自己在美國的影響力。

在電視上頻繁露臉,似乎有失知識分子的體面,大談八卦,也頗為“正派人士”所不齒。一般觀眾通過這些節目認識詹姆斯,常常忘記他是一位杰出的詩人、小說家、書評人以及翻譯家。有人曾這么諷刺,說他“一邊聊布朗寧、艾略特,一邊報道F1賽車”。詹姆斯的解釋很有意思:“我上電視是為了讓更多人知道我,所以才有機會知道我的詩歌和文學評論。你們說我浪費了才華,但在我開始浪費之前,你們并不知道我有才華。是我的電視節目讓你們知道我有才華。”

詹姆斯的高明就在于此。他通曉七門語言,除卻母語還可以閱讀法文、德文、意大利文、西班牙文、俄文和日文;他喜歡拉美的探戈舞,是但丁《神曲》的英譯者,也熱愛HBO美劇《權力的游戲》。詹姆斯完成了大部分文化工作者做不到的事情,在學術和八卦之間游刃有余。他經常和一些文藝界的朋友流連于倫敦的酒吧,喝多了還會鬧事,但酒醒后又能把這些故事寫出來,如此這般,有典型的舊文人作風,也難怪他心心念念的始終是獨屬于20世紀的文化風流。

莫失莫忘的20世紀情結

骨子里,詹姆斯是傷感的,也是懷舊的。《文化失憶》的序章名為《維也納》,從維也納咖啡館的猶太人命運寫到了圣彼得堡城市的詩意,他一邊哀嘆歐洲的失落,批評美國的文化帝國主義,也實名贊美羅斯福的名字熠熠生輝。在他筆下,人類的命運因為20世紀的巨大變動和重組,真正擁有了建立共同體的可能性。

只要看過這樣的序章,我們就可以領略到詹姆斯思想的廣闊和文筆的優美。在全球化的時代里,他見證了一些曾屬于經典的東西必然被遺忘的過程。他寫道:“有些年輕讀者也許會疑惑,為什么這書里盡是些被遺忘的名字,行文進展又如此突兀難料,那么我要說的第一點就是:歡迎來到20世紀,你所生活的世紀脫胎于20世紀,正如一道黑煙從石油大火中升起。”

這本書信息量驚人,詹姆斯以旁逸斜出的方式在20世紀文化版圖上揮斥方遒。但這本八百多頁的書幾乎沒有閑筆。在抵抗失憶的主題下,作者極力將一個危機四伏又充滿蓬勃生命力的20世紀描繪出來。

從A開頭的阿赫瑪托娃到Z結束的茨威格,這本書傾注了詹姆斯對百年歷史的態度,貫穿20世紀的政治、歷史、文化,不論是香奈兒、費里尼、愛因斯坦還是山本五十六和戈培爾,他們無不在他的筆觸下被賦予新的解讀空間。詹姆斯不吝嗇對自己喜歡之人的崇拜,也絕不掩藏自己的尖刻。

他對撒切爾進行了辛辣幽默的嘲諷,“撒切爾夫人明察善斷的時候,從親信那里學到的主要是詞匯,一定有人告訴過她,俄國持不同政見者索爾仁尼琴的作品為她對集體主義的厭惡提供了強大的支撐,所以提到這個名字應該不錯。她試了試,然后自創了‘索爾仁尼斯金……”

當然,相較于我們熟悉的名人來說,《文化失憶》最大的看點則是詹姆斯對歷史的“陌生人”的書寫。讀罷他的文字,我們會為自己的促狹感到慚愧,人類的記憶如此有限,以至于會遺忘那樣了不起的人物。比如,他為參與刺殺希特勒的特雷斯科(Tresckow)鳴過不平,這位英雄在1943年親自在希特勒的專機上放置了一枚炸彈。詹姆斯認為從表面看特雷斯科擁有理想主義英雄的所有特征,卻在左派修正主義那里被塑造為貴族右翼的浪漫派,他成為歷史的犧牲者。

另一方面,詹姆斯也不隱藏英雄的問題,他直接指出,也是這位特雷斯科,曾踐踏《日內瓦公約》,贊同將俄國戰俘御冬的厚大衣剝下來給德國士兵穿。對此,詹姆斯表示理解,如果特雷斯科當時表示反對,就沒有機會在后來安上那顆炸彈了。但是,這種價值觀之所以是正常的,是因為“那是一個希特勒統治的世界”。

主持電視節目

那些歷史教訓的代價

或許,詹姆斯想要探討的是人類在戰爭和災難中能吸取的教訓是什么。作為一位徹頭徹尾的自由派,他近乎尖刻地批評了薩特等左派知識分子對蘇聯和東歐的極權狀況視而不見,讓薩特的哲學和為人都顯得十分虛偽。

詹姆斯的筆調并不總是幽默詼諧的,在很多篇章里,他對造成20世紀人類浩劫的行為像“匕首與投槍”般激烈。他不僅關注歷史,更指出即使在今天人類依然要警惕極權的危害。詹姆斯強調一種“自由人文主義”的傳統,也是一位人道主義者,以今天的眼光看,他也許不夠先鋒,卻也具有前瞻意識。

雖然詹姆斯的成名得益于他對新媒體的利用,他以報紙寫作成名,很快在電視上大放異彩,晚年還熱衷于在個人網站發聲,但他對潮流始終保持警惕。這本書看上去拉拉雜雜,其實毫不避諱作者的立場。詹姆斯直接寫道:“自由民主理應得勝,以前如此,現今亦如此——這本書的一個目的是擊退對這一觀點的懷疑。”他認為“極權主義并沒有終結,它的殘滓還在,其中有些甚至更加貽害無窮,因為它們不再受國界的限制;在我們自己的國境之內同樣存在。”

他對未來的很多預言已經被證明是對的,他曾說“如果我們不能全部記住,起碼也要了解一點我們所遺忘的東西。如果我們愿意的話,全部忘掉也沒有關系,享受輕裝上陣的便利亦無不可;但是有一種與愛無異的深刻直覺提醒著我們,效率的代價就是空虛。”

詹姆斯的生命停留在2019年的尾巴,他沒有看到新冠疫情在全球肆虐,自然無法見證加速時代的撕裂與變化。相信如果他還健在,一定會支撐起沉重的病體繼續抒發自己的擔憂。也是在這樣的時候,我們更加懷念詹姆斯,他一再提醒我們記得歷史,我們必將為自己的善忘付出代價。

克萊夫·詹姆斯( Clive James)

1939生,澳大利亞籍評論家、記者、作家、詩人、翻譯家、電視節目主持。60年代移居英國,數十年來活躍于各種紙媒和電視,被稱為“折衷高眉與淺俗的大師”“一群才子的集合體”(《紐約客》)。出版評論集、隨筆集、詩集、回憶錄、小說、譯著五十余部,包括《不可靠回憶錄》《文化失憶》《詩歌筆記》 等。2019年11月24日逝世,此前只停筆一個月。他去世一年后,《文化失憶》 中文版出版。