老師的哪些話,讓你終生難忘

——回憶容庚先生

⊙ 張振林

一、研究室初建時的授課尷尬

來到廣州讀中大中文系本科的第一天,就聽學長介紹說,容庚、商承祚二位教授是中國乃至國際著名的古文字專家,他們除了帶研究生,只偶爾為高年級上選修課。我們新生自由組合拜訪過名師后,就只能耐心地期待著名師課程的到來。大一、大二開中文基礎課,因全系師生1958年秋冬在虎門勞動和課程改革討論了半年,所以到1960年上半年讀大三下時,才開始上專業課,那時系里安排了容老的“說文研究”選修課。

由于沒有現成的《說文解字研究》和《中國文字學》等課本,容老就按他的老辦法,通過舉證字例,說明《說文》的特點、六書概念、部首編排、解說體例等。“說文研究”課安排在只有二十張學生椅子的小課室上課。第一次課來了三十多人,許多慕名而來的旁聽生便從附近課室拖椅子來,擠滿課室后,還有幾人在門外走廊上旁聽。同學們都非常專注地聽著灰白頭發、笑容可掬的長者,用略顯結巴的東莞口音普通話,賣寶似的講課,為老師對專業授課的虔誠而感動。課間休息時,有的同學還特別好奇地翻看容老用白布方巾包來的一摞線裝書。但到第二節下課后,同學們在路上便議論紛紛:“容庚真是老頑固,堅持他的資產階級的煩瑣考證,頭腦像他身上的唐裝一樣古舊!”“兩節課,就畫了幾個與楷書相去甚遠的篆字叫人猜。只有指出《說文》中有幾個字見于偏旁而單字失錄,還給人留下點印象。”“兩節課就解釋七八個字,9353個字何時了?”容老雖有幾頁用毛筆寫的講授提綱,但是聽課學生都沒有讀過《說文解字》,沒有課本,又不知道老師的講課計劃,對名師的期望越高,失望則越大。第二次上課,課室二十張椅子,有三四張無人坐。第三次上課,連必選生也未到齊,小課室稀稀拉拉,容老很失望地說:“你們還沒有讀過《說文》,再講作用也不大。你們若有興趣學,可以自己買《說文解字》,或到圖書館讀,有問題可以來找我。”一門課就這樣流產了。沒有教材,老師無所依遵,只有拿有特色的知識難點叫學生猜一猜,以意外的文字結構引學生產生好奇興趣,這算啟發式教育還是放唯心主義毒素?嚴肅認真地把歷史文化考證清楚,無產階級社會主義就不需要嗎?年輕的同學們也爭論不出結果來。反正教學改革,上不上課,學生可以任性。

二、“不能讓日本人說,中國出土的文物,要他們才能研究”和“不要人云亦云”

1961年夏天,我和孫稚雛、楊五銘同學一起,被分配當研究生,跟隨容庚、商承祚兩位著名教授學習古文字學。

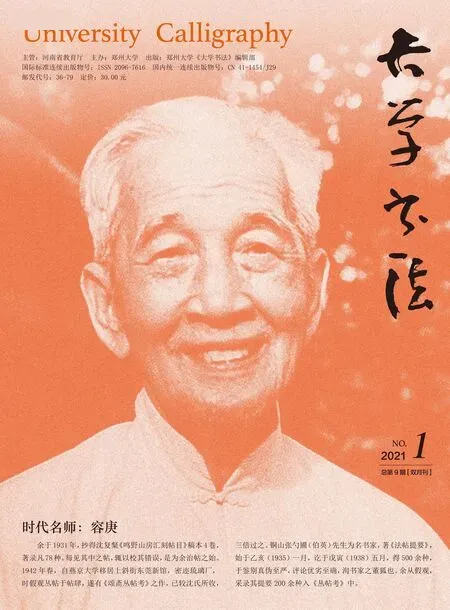

容庚 仿沈周苕溪碧浪圖卷(部分)

在開學前兩天,我和孫、楊一起,先后到容家、商家拜會導師,請求安排學習任務并提出目標要求。我們預測,要過容老的收徒面試關,可能會碰上一些刁難。晚上進入“九如屋”客廳,容老高興地叫我們坐下,然后就一個個地叫著我們的姓,我們則一個個地站起來自報姓名相認。容老說:“當今青年學生都說要厚今薄古,批判厚古薄今,不屑跟老師學‘老古董’。你們怎么還要學古而又古的古文字?”我們就誰先回答推讓了一下,孫、楊二位同時要我作代表,他們視情況補充。我說:“對我們國家來說,古今中外的文化科學知識,都是需要有人學習繼承的。各地的實際需要和各大學系科的師資狀況不同,人數安排上,古今中外各科可以有多有少,這要由國家統籌,但每一科都不能沒有。另外還有學生是否有興趣和愿意學的問題,我們是系里分配安排,也是自己愿意跟著老師學的,不存在厚古薄今問題,希望老師給我們安排學習任務,以后多多批評指教。”容老問孫、楊二位怎樣,孫、楊都表示不介意他人會不會說厚古薄今,是自己樂意跟著老師學習古文字。接著,趁容老上樓,我們私下議論,老師沒有皺眉,看來過了收徒面試第一關。

容老樓上樓下三個來回,搬出《金文編》的三個版本及其原稿出來對我們說:“我是靠《金文編》成名成家的,也靠它吃了一輩子。經過幾十年的修改、研究、補充,現在還有一千多字不認識。你們愿意學,有很多工作等著你們來做。一件新銅器出土,一張新銘拓出現,容易認識的字,會讀《說文》和《古文四聲韻》的人,都能認識,不算發明。專家們都不認得的字,需要有很多方面的知識積累,需要新的出土材料佐證和聰明靈活的頭腦,說不定終老一生只能考證成功幾個字。所以,胡適先生說‘認識一個古文字,像發現一顆恒星那樣難,那樣有意義’,這話也不是隨便說的,不像有的人所說的那樣‘是用來嚇唬人的’。當然,就算考證成功幾個字,也只是對讀通幾篇銘文有幫助,對工業農業生產毫無幫助。”我們知道老師又在說氣話,于是又你一言我一語再次表態說:“我們知道,人民群眾除了衣食住行的需求,還有了解古今中外文化科學技術發展的要求,同樣都有直接幫助或間接幫助,有急需或緩需的理由。工人、農民、知識分子各自做好工作,都是為建設新中國貢獻力量,都是為人民服務。”老師仔細地觀察著和聽著我們的回答,我們看到容老臉部表情漸漸放松了,知道第二關過了。

接著,容老背靠沙發,手抱第一版《金文編》的手稿,開始授徒第一課。自“從四舅治說文”開始,到持《金文編》稿本天津拜謁羅振玉,到北大國學門當研究生,再到燕京大學當襄教授、教授。從中學生到著名大學的專家,這是中大中文人耳熟能詳的故事。一講到20世紀30年代,容老便正襟危坐,說起與濱田耕作博士晤面,濱田應允代北平圖書館和他購買《泉屋清賞》,日本書商乘機高價敲詐之事。“后來得知濱田在《泉屋清賞·總說》中就說了一些極端鄙視中國人的話,說中國研究青銅器和銘文的水平低下,遠不如日本。譏笑中國學者只知道‘依自來之傳說,比圖錄,信款識’鑒定時代。‘九一八’事變后,慨然認識到日本人劫掠我文物,傾覆我國家,還侮辱我出土文物,要他們才有水平研究,是可忍孰不可忍!我們做文物研究工作的人,應以不學為恥,應以超過他人為志。你們說是不是?我于是花了幾年時間,搜集被日本人和其他外國人搞去的青銅器資料,匯編成《海外吉金圖錄》。我在書中指出濱田將眾多周器屬之于漢的錯誤。郭沫若、方濬益甚至潘祖蔭早就認識的鐘銘‘惟戉十有九年’,‘戉’讀‘越’,濱田竟讀作‘惟歲十有□咊(和)’,我反笑他讀中國書太少,見識在‘比圖錄,信款識’之下。同時我又花了八年工夫,編寫了《商周彝器通考》,要讓他們看看,中國人能做到的,他們未必都能做到。”我們意外地受到一次愛國主義的教育激勵,都表示一定認真地學習古文字和青銅器知識,希望老師給我們開一兩門專業課。

接著,容老又翻出第二版《金文編·附錄》給我們看,一千多字里面約有三分之二以上的字,下面有不同顏色和不同字跡的批語,還有多位專家考釋的轉錄。出現最多的名字是唐蘭、郭沫若,其次是于省吾、陳夢家、楊樹達、張政烺、劉節等,其他幾人則少些。有好多字下,同時有幾個人的不同意見。容老說:“唐蘭、郭沫若是認字最多的人。他們已經認識了那么多字,但我只采納了其中兩個字,第三版移入前面的正編。他們批評我保守,可我不能人云亦云,我不認識就是不認識。廣州街上文具店招牌畫著一桿毛筆,大家一看就知道是賣毛筆等文具的,但那是個筆字嗎?”老師說的意思我們都清楚:一是古文字領域還有許多未解之謎,需一代又一代的有志者接力解決;二是要求新的入室弟子,不要在保守與躍進的爭辯中人云亦云,搞科學研究,要獨立思考,拿出自己的創見來。

最后,容老說:“課,我就不開了。聽我講還不如去讀我編寫的書。年輕人要學習西方啟發式教育,廢除中國傳統的填鴨式教育。西方怎么樣啟發,我不知道。填鴨式有什么不好?北京鴨填得肥肥的,不比其他瘦鴨好?趁年輕記憶好,多灌輸一點,長大了就能理解利用。既然你們愿意跟我和商老學,古文字不同于其他專業學生有基礎,我和商老打報告給學校,申請延長一年,實行四年制,一、二年打基礎,第三年出外參觀實習,定下論文方向和有目的地閱讀、準備資料,第四年寫論文、答辯。現在你們的學習任務是,先抄讀《說文解字》,每天抄寫100—200個篆字,兩星期交來檢査一次,完成后再抄《金文編》《甲骨文編》。另外有一份書單,列了三十多種有關青銅器和銘文的著錄圖籍,供各人自己抽空閱讀。政治、外語由學校和系里安排管理。你們最好征求一下商老的意見。”

離開“九如屋”后,我們三人在路上議論:老師不擅一套套的理論言辭,我們就要從其“來呀來呀”的口頭碎語中,發現其微言大義,才能學到老師的真知。我們一起回憶這次聽到的話,大致理出了頭緒:老師提出厚古薄今對現實有無幫助的問題,表明這是其收徒的首要問題。一是想看看我們是否無知的貼標簽者,能否當徒;二是關系到學生將來能否坐冷板凳,有無成才希望。

最打動我們的話是“不能讓日本人說,中國出土的文物,要他們才能研究”。知道日本侵華歷史的中國人,都不能忍受日本人的這種侮辱。我們認為,容老的這句話及其親身體驗,就相當于培養方案的培養目標,要求研究生為國家民族而努力學習,有家國情懷,學習和研究的動力才能持久。抄讀認識三部字典的古字和翻閱三十多部幾百卷的圖籍資料,屬于教學內容和方法,我們都要自覺地完成。“大家都認識的,不算發明”“還有一千多字不認識”,指擺在我們面前的任務還相當艱巨。別人說認識了很多字,但自己“不要人云亦云”,需要鑒別,這就給我們寫文章提出了要有創見和解決實際問題的要求。我們認為,容老一再強調的“不要人云亦云”的提法,同陳寅恪的“獨立之精神,自由之思想”相似,但更像焦裕祿的“吃人嚼過的饃沒味道”,不能被曲解成“想擺脫領導”。

通過總結,老師激勵我們的話和做人、下筆的要求,令我終生難忘、受用。