以中醫藥思維理解“食用檳榔”與“藥用檳榔”

劉小靖,王鵬龍,項嘉偉,韓娜娜,李 文,顧昱昊,徐 冰,雷海民

·綜 述·

以中醫藥思維理解“食用檳榔”與“藥用檳榔”

劉小靖,王鵬龍*,項嘉偉,韓娜娜,李 文,顧昱昊,徐 冰,雷海民*

北京中醫藥大學中藥學院,北京 100102

檳榔L.在中國已有1800多年的藥用歷史,是傳統中藥材之一,具有殺蟲消積、行氣利水、截瘧的功效,為“四大南藥”之首。但是食用檳榔對人體又具有一定的不良反應,故檳榔及其制劑的安全性目前備受爭議,綜述了食用檳榔和藥用檳榔在加工、使用方法及毒性程度等方面的差異,以期在中醫藥思維下厘清辨明,為公眾合理應用檳榔類產品提供參考,消除藥用檳榔在中醫藥理論指導下合理使用的安全性質疑。

食用檳榔;藥用檳榔;制劑;毒性;安全性;炮制減毒;配伍減毒

檳榔L.為棕櫚科檳榔屬常綠喬木,原產于馬來西亞,在我國主產于海南、廣西、云南等地。檳榔既是常用中藥材之一,也是許多地區的傳統休閑食品。藥用檳榔在中國至少已有1800多年的使用歷史,其性溫、味苦辛,具有殺蟲消積、行氣利水、截瘧的功效,僅在《中國藥典》2015年版中收錄的以檳榔為原材料的成方制劑就多達60種,可見檳榔在我國傳統中藥中的應用十分廣泛。嚼食檳榔的習俗則可追溯到北宋時期,因嶺南地區潮濕地熱,且素有“瘴鄉”之稱,而檳榔能“療諸瘧,御瘴癘”,故人們開始大量嚼食檳榔來抵御瘴毒[1]。《圖經本草》中也提到“嶺南人啖之以果實,言南方地濕,不食此無以祛瘴癘也”。

據估計,全球有2億~6億經常嚼食檳榔的人,主要分布在亞洲東南部及南部,而在中國又主要集中于海南、湖南和臺灣。有數據表明,在2010年湖南省湘潭市食用檳榔的流行率高達47.1%(男性57.6%,女性38.0%)[2],在中國臺灣地區有200萬長期咀嚼檳榔者,大約占該地區人口的1/10,且15歲以上臺灣人嚼食檳榔的概率為8.8%~16.1%,檳榔已然成為僅次于尼古丁、乙醇和咖啡因的世界第4位廣泛使用的嗜好品[3-4]。

檳榔的化學成分主要包括生物堿類、萜類、鞣質類、黃酮類和脂肪酸類等,目前研究較多的為生物堿類,其中檳榔堿又是含量最高、研究最廣泛的物質[5]。近年來已有許多研究發現檳榔堿對人體具有多種不良反應,且也有許多案例表明長期咀嚼食用檳榔會大大增加患口腔癌的概率,并且早在2003年檳榔就被世界衛生組織的國際癌癥研究中心認定為一級致癌物,這引發了國內外學者對檳榔及其相關制劑安全性問題的高度關注[6-7]。故本文綜合近年來國內外對檳榔的相關報道,旨在以中醫藥思維為指導,從食用檳榔和藥用檳榔2個方面對檳榔的安全性進行評價。

1 食用檳榔及其毒性

1.1 檳榔食用方法

食用檳榔包括檳榔的果殼及果核,不同地區食用檳榔的方法也有所差異,主要包括鮮檳榔和干檳榔兩類。在我國海南和臺灣地區,人們有食用鮮檳榔的習慣,多將七至八成熟的鮮檳榔果切成幾瓣,與蔞葉、石灰一起食用,《本草綱目》也記載:“(檳榔)與扶留葉合蚌灰嚼之,可辟瘴癘,去胸中惡氣”[8];在緬甸,人們常常還會加入小豆蔻、姜黃等各種香料;在印度,檳榔里可能還會包著小豆盞、果子凍、食糖或磨碎的椰肉等。而在我國湖南、廣東等地,人們則主要食用干檳榔,通常會將檳榔鮮果煮熟熏干,再以飴糖、生石灰、甜味劑和香料等腌制加工后食用[9]。

1.2 食用檳榔毒性及機制

有大量研究表明,檳榔本身的一些化學成分如生物堿類、鞣質類化合物,以及在加工處理過程中加入的一些輔料、食品添加劑等都有一定的毒性,長期咀嚼檳榔會給身體造成不同程度的損害,其中以口腔黏膜下纖維化(oral submucous fibrosis,OSF)和口腔癌等口腔疾病為主,其次還有各種對細胞及器官的毒性作用,如生殖毒性、神經毒性、遺傳毒性及肝腎毒性等[10-11]。

1.2.1 致癌性 口腔癌為常見惡性腫瘤之一,居全身惡性腫瘤的第6位,而已有許多試驗研究表明長期嚼檳榔會導致口腔癌。OSF在印度、東南亞地區以及我國湖南等地發生較多,是一種慢性進行性的口腔黏膜疾病,特別是有咀嚼檳榔史的患者更為常見,是口腔和口咽部的一種癌前狀態[12]。

經加工處理過的食用檳榔含有少量黃樟素,而Ni等[13]研究發現黃樟素能通過誘導胞外信號調節激酶激活和環氧化酶-2信號轉導通路介導的途徑使成纖維細胞、內皮細胞和炎性細胞中核因子κB(nuclear factor kappa-B,NF-κB)蛋白表達明顯升高,且其細胞毒性呈劑量相關性,這表明誘發OSF的機制之一可能是嚼食檳榔會激活NF-κB的表達并引起相關組織出現炎癥反應。有研究表明檳榔堿確實對口腔成纖維細胞和人角質細胞等多種細胞具有細胞毒性,血紅素氧合酶-1(hemeoxygenase-1,HO-1)是一種應激誘導蛋白,在多種纖維性疾病中過表達,Tsai等[14]研究發現檳榔堿能促進mRNA和蛋白的表達,這提示嚼食檳榔能通過激活HO-1的表達從而導致OSF。李霞等[15]也研究發現檳榔成分可能抑制口腔成纖維細胞生長,使其產生的舒血管物質減少,影響口腔血液循環從而導致OSF的發生。據報道顯示嚼食檳榔的人大部分也有吸煙的習慣,而煙草中含有大量尼古丁,能和檳榔堿產生毒性協同作用,即除了二者分別對口腔成纖維細胞、血管內皮細胞造成損傷外,尼古丁還會提高細胞毒性反應,并在檳榔堿所引起的細胞毒性基礎上繼續使50%左右的細胞死亡,進而導致OSF[16]。此外,長期咀嚼檳榔使檳榔果殼本身的粗纖維以及堅硬的果核對口腔黏膜反復摩擦,也會引起OSF及口腔癌等各種口腔疾病。

1.2.2 生殖毒性 檳榔會對人或動物的生殖系統產生一定的毒性作用,且曾嚼食檳榔的孕婦流產、早產及新生兒體質量過低等不良妊娠反應發生的概率也高于普通孕婦。還有研究表明,對孕鼠經口服給予加工和未加工的檳榔水提物,會導致吸收胎和死胎的增加及形態學改變[17-18]。Kafle等[19]研究檳榔醇提物對雄性白化大鼠生育能力的影響,發現其在300、600 mg/kg時均能增加睪丸膽固醇含量、降低總蛋白含量,在600 mg/kg時還會使睪丸間質細胞數量減少,細精管直徑增大,導致精子數量的下降。Wu等[20]用檳榔水提物處理雄性小鼠,試驗結果表明長期接觸檳榔產生的活性氧會導致精子數量減少及活力降低、抗氧化酶活性降低和精子異常增多,且丙二醛水平發生改變。精子膜上不飽和脂肪酸發生的脂質過氧化反應是活性氧誘導細胞損傷的重要影響之一,而丙二醛是此反應的終產物,且隨著脂質過氧化反應的增強,會導致丙二醛含量上升、精子數量及活力降低。此外周建宏等[21]發現檳榔堿可能通過提高子宮組織中雌激素受體和孕酮受體的mRNA和蛋白的表達量而損害小鼠子宮內膜,進而導致胚胎著床失敗。Chang等[22]研究經檳榔堿處理后的斑馬魚胚胎,發現隨著檳榔堿濃度的增加,斑馬魚胚胎的存活率明顯下降,且表現出普遍的生長遲緩和較低的心率,這說明檳榔堿能夠以劑量相關性的方式抑制胚胎生長,其可能的機制是通過消耗細胞內的硫醇而引起細胞毒性作用。

1.2.3 神經毒性 大量研究表明檳榔對中樞和自主神經系統均能產生影響,嚼食檳榔可使人產生輕微的興奮感及幸福感,具有一定的成癮性。檳榔中檳榔堿是M受體激動劑,具有與乙酰膽堿類似的刺激副交感神經的作用,與上述效應密切相關[7]。Shih等[23]研究發現檳榔堿能夠導致神經細胞凋亡甚至壞死,其機制可能是檳榔堿能增加活性氧的產生,并上調NADPH氧化酶2(NADPH oxidase2,NOX2)的蛋白及mRNA表達水平,即通過增強氧化應激反應導致神經元細胞凋亡,此外,檳榔堿還能激活促凋亡蛋白細胞色素C、半胱氨酸蛋白酶-9、半胱氨酸蛋白酶-3以及B細胞淋巴瘤/白血病-2蛋白(B cell lymphoma/leukemic-2 protein,Bcl-2)相關X蛋白的表達,從而進一步產生神經細胞毒性。Chiou等[24]分別測定20名健康年輕人咀嚼檳榔5、30、60 min后的心率,發現嚼食檳榔5 min后其心率明顯升高,但之后心率逐漸趨于平穩,這說明咀嚼檳榔能夠短暫增強交感神經活動,對人體自主神經系統有一定的影響。還有報道稱嚼食檳榔者在嘗試戒除檳榔1~2 d后,會出現焦慮、抑郁、疲憊以及注意力無法集中等戒斷癥狀,這表明長期咀嚼檳榔會對其產生依賴性,并且當檳榔嚼塊與嗎啡一起使用時,還會加強嗎啡的成癮性[25]。

1.2.4 其他毒性 長期咀嚼檳榔還可能會造成肝毒性和腎毒性等。Wu等[26]發現嚼食檳榔不僅會誘發肝硬化等肝臟疾病,還會增加乙型肝炎病毒(hepatitis B virus,HBV)或丙型肝炎病毒(hepatitis C virus,HCV)攜帶者患肝癌的概率,是HBV/HCV感染者患肝癌的協同致病因素。何軍山等[27]研究檳榔中檳榔堿對正常肝L-02細胞的影響,發現其可能通過損傷細胞膜而抑制細胞的生長速率。Chou等[28]研究發現檳榔堿不僅能引起DNA損傷及G0/G1細胞周期阻滯而抑制正常肝細胞增殖,還能通過誘導抑癌基因磷酸化從而激活p21WAF1蛋白的表達,進而導致肝細胞的癌變。曾薇等[29]探討了0.25、0.5、1.0 mg/mL檳榔堿對小鼠腎臟毒性的影響,發現檳榔堿各劑量組腎組織形態出現不同程度的病變,且生化指標血清尿素氮、肌酐和尿酸水平都有一定程度的上升,這表明檳榔堿有一定的腎毒性。有報道表明檳榔堿可能通過增加腎皮質纖維連接蛋白和纖溶酶原激活物抑制因子-1蛋白表達、促進轉化生長因子-β(transforming growth factor-β,)基因的轉錄及加強活性,從而誘發腎小管間質纖維化[30]。

2 藥用檳榔臨床使用及減毒機制

2.1 藥用檳榔臨床使用概況

中醫藥理論指導下的藥用檳榔與食用檳榔使用部位大不相同,檳榔是檳榔干燥成熟的種子,是我國著名的“四大南藥”之一。常見的檳榔飲片有生品、炒黃品、炒焦品3種規格,中醫臨床常用生品來治療腸道寄生蟲病,各炮制品還能用于食積氣滯、瀉痢后重、水腫腳氣和瘧疾等[31]。檳榔作為我國具有悠久使用歷史的傳統中藥材之一,人們普遍認為其無毒或僅有小毒,目前常見的方藥或中成藥如四磨湯、木香檳榔丸、檳榔四消丸等,在實際應用中也未曾出現過嚴重的不良反應,歷代文獻只是提到檳榔有輕微不良反應以及氣虛體弱者不宜用,如《本草蒙筌》云“檳榔,久服則損真氣,多服則瀉至高之氣,較諸枳殼、青皮,此尤甚也”,《本經逢原》記載“凡瀉后、瘧后虛痢,切不可用也”,是驅蟲、消食的良藥[32],且在《中國藥典》2015年版收載的83類有毒中藥中,并不包括檳榔。

2.2 檳榔的減毒機制

檳榔中主要活性成分及毒性成分為生物堿類,含量為0.3%~0.7%,主要包括檳榔堿、檳榔次堿、去甲基檳榔堿、去甲基檳榔次堿4種生物堿,其中又以檳榔堿為主,而去甲基檳榔堿和去甲基檳榔次堿是檳榔堿和檳榔次堿在堿性條件下水解產生的,故檳榔生品力峻,臨床一般使用炮制品或與其他藥材配伍使用從而達到減毒增效的目的[33]。

2.2.1 炮制減毒 炮制是降低藥材毒性和增強藥物療效的常用方法之一,是在中醫藥理論指導下,中藥材特有的處理方法[34]。中藥檳榔傳統的炮制方法繁多(圖1),如凈制、切制、炒制、醋制、蜜制和酒制等。檳榔經炮制加工之后,其藥性有所緩和,且各化學成分含量會有所增減,從而達到減毒的目的。汪錦飄等[35]研究不同炮制方法對檳榔中檳榔堿含量的影響,發現炮制時間越長,檳榔堿的損耗越多,其含量越低。有研究對檳榔不同炒制品的毒性進行對比研究,發現隨著炒制程度的加深,檳榔的毒性逐漸降低,檳榔飲片(生品)半數致死量(median lethal dose,LD50)為65.69~129.64 g/kg,炒黃后LD50為67.18~147.35 g/kg,焦品的LD50則為71.83~148.90 g/kg,而炭品未出現小鼠死亡[36-37]。

圖1 檳榔常見的炮制品

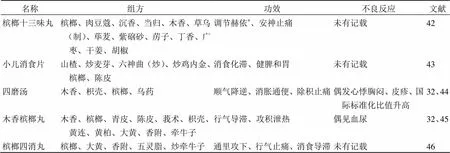

2.2.2 配伍減毒 有文獻報道,對于具有毒性的中藥材,除了炮制減毒外,多味藥材配伍使用也可能會通過改變有毒藥物中各化學成分含量和毒性成分在體內的藥動學參數,以及增強對機體各系統的保護作用等而達到減毒的目的[38-39]。王豪等[40]采用體外溫孵的方法探討檳榔堿單獨或配伍使用時在大鼠肝微粒體中的代謝情況,實驗結果顯示檳榔中藥復方如四磨湯中的其他組分能夠干擾檳榔堿的代謝,減少其含量,從而起到檳榔降低毒性的作用。黃海霞等[41]研究發現檳榔-木香配伍使用與單味藥檳榔、木香相比,能明顯加快胃排空速率,同時還能促進胃腸運動。有學者對蒙藥檳榔十三味丸進行了長期毒性研究,結果發現其不同劑量組對慢性應激抑郁模型大鼠均無肝腎毒性,而且還具有肝損傷修復作用[42]。此外,李海燕等[43]對含有檳榔的復方小兒消食片進行遺傳毒性評價,實驗結果分別從動物、染色體及基因水平證明了該制劑的安全性,進一步說明檳榔配伍使用后的毒性不足以對人體構成威脅。臨床常用的檳榔中藥復方見表1。

2.2.3 其他 某些藥物的毒性與藥材煎煮的時間也密切相關,古桂花等[47]研究發現檳榔飲片在100 ℃烘烤8 h后生物堿的損失率約為50%,而煮沸0.5 h后損失率甚至高達80%,這說明相較于烘烤而言,煎煮時間對檳榔總生物堿的含量的影響甚至更大。檳榔在體內的毒性也與服藥時間長短有關,而“檳榔入藥”一般是在中醫思維指導下短期煎服,臨床并未曾見明顯不良反應。此外,中醫還講究因人制宜,即個體差異也是毒性差異的原因之一,如有研究發現雷公藤的肝臟毒性及其個體易感性受年齡、性別和遺傳易感性等因素的影響[48]。

表1 臨床常用的檳榔中藥復方

*赫依在蒙醫學中指各種生理功能的動力,屬五元中之氣元

*In traditional mongolian medicine, heyi refers to the dynamics of various physiological functions, which belongs to the qi yuan among the five yuan

3 結語

3.1 食用檳榔與藥用檳榔的區別

從中醫藥理論來看,“毒藥”是藥物的總稱,“毒性”主要是指藥物的偏性,以偏糾偏是藥物治病的基本原理,中藥毒性則是指中藥作用于人體后所產生的損害性,而當前國內外對檳榔的毒性爭議多聚焦在檳榔堿等單體成分上,這與中醫藥理論指導配伍環境下檳榔的臨床使用實際相距甚遠。

檳榔嚼塊作為消遣娛樂食品,包括檳榔的果殼和果核,并未在中醫指導下辨證使用,且其在“炮制”過程中常會加入具有較強刺激性和堿性的致癌性輔料,有些輔料會與檳榔中的化學成分產生毒性協同作用,從而加深對人體的損傷,如添加熟石灰后,在堿性條件下檳榔中的檳榔堿易與鞣酸解離并很快被人體吸收,熟石灰自身還會刺激口腔黏膜組織,引起黏膜的慢性炎癥及頰黏膜細胞的DNA氧化性損傷[10,49],而在我國湖南地區流行的經加工腌制而成的干檳榔,其有害成分往往更加復雜,如熏制后的干果苯并芘嚴重超標以及鉛、氟和有機磷農藥的污染[8],且有研究已證實苯并芘具有誘導乳腺癌發生[50]、增加肺癌發病率[51]以及導致精子畸變等毒性[52]。食用檳榔直接口嚼的服用方法對人體也會產生一定程度的損害,有報道表明檳榔堿口腔給藥的癌變幾率作用大于腹腔注射,且長期咀嚼檳榔的動作使得檳榔纖維不斷與人口腔黏膜摩擦并形成反復的刺激,從而造成口腔慢性炎癥,有研究表明口腔癌的發生與嚼食檳榔及滯留時間成正相關[8]。

藥用檳榔是檳榔干燥成熟的種子,如今常用的有凈制、切制和炒制方法。將檳榔去除雜質,浸泡,潤透,切薄片,陰干即為生檳榔;炒檳榔和焦檳榔是在生檳榔的基礎上進一步加工,炒檳榔是將凈檳榔飲片置于熱鍋中用文火慢炒,到檳榔變為黃色后取出放涼;而焦檳榔則是將凈檳榔飲片置于熱鍋中用文火慢炒,待檳榔出現焦斑并且內部呈深黃色時取出[53]。且經炒制之后,其毒性成分含量會隨著溫度的上升而降低,在不對人體產生明顯的不良反應的同時還能夠保持一定的藥用作用[54]。而臨床應用檳榔時,除了配伍使用會降低毒性外,醫生還會運用中醫理論根據患者自身的身體狀況而隨癥加減,辨證用藥,且其臨床常用劑量遠遠低于中毒劑量[55]。同時檳榔入藥通常會經水煎煮或提取有效成分制成成藥后服用,與口腔黏膜接觸時間較短,服用劑量及時間也遠小于食用檳榔,從而進一步證明了中藥檳榔及其復方制劑的安全性[56]。

3.2 食用檳榔安全性的相關建議

近年來,隨著檳榔文化的大力傳播,且由于嚼食檳榔會使人產生欣快感、興奮感,具有提神的效果,同時還能提高人的耐力,并具有成癮性,故嚼食檳榔的人愈來愈多,年齡分布也愈來愈廣泛,但長期咀嚼檳榔會對人體產生各種毒副作用如致癌性、生殖毒性及神經毒性等,因而本文就其安全性給出如下建議[57]。

3.2.1 優化食用檳榔的加工工藝 目前,我國食用檳榔仍以傳統加工方式為主,加工步驟較為繁瑣,各地方生產商技術水平較為落后,化學污染及微生物污染問題較為嚴重,故要提高檳榔企業食品安全意識,優化檳榔嚼塊的加工工藝,提高加工的自動化程度,并探索檳榔殼軟化、降低硬度的方法[58]。

3.2.2 明確食用檳榔的質量標準及相關管理規定 食用檳榔雖然是一種食品,但是目前并未歸類在國家的食品分類中,且各地尚未制定統一的原料標準、輔料標準、食品添加劑標準、包裝材料標準及檢驗方法標準等,市售食用檳榔的質量參差不齊,故其質量標準的規范迫在眉睫[59]。

3.2.3 其他 有學者對食用檳榔的適宜攝入量進行了分析,并得到其每日最宜攝入量為半包,且嚼食的時間不宜過長以此來盡量減少氟的攝取量;同時,要全面系統地開展對檳榔的安全性評價,并進行流行病學研究,科學論證食用檳榔的安全性,為檳榔行業的發展進一步提供數據上的支持[31,60]。

綜上所述,中醫藥理論指導下的藥用檳榔,在臨床使用過程中需要結合中醫臨床辨證,以炮制加工的飲片配伍形成復方口服使用,整個環節沒有物理性的口腔和消化道刺激,安全有效;傳統的食用檳榔為輔料加工后零食類產品,食用過程為口腔內長時間、反復咀嚼,易形成局部物理、化學和舌下靜脈吸收刺激共存、多因素誘發的健康風險,需要針對性改良現有檳榔生產工藝,尋找替代“誘發風險的石灰或其他香料”輔料,升級生產工藝、提高食品標準、規范食用指南、推出可替代產品等多渠道推進,引導大眾合理、健康消費食用檳榔。通過對檳榔的梳理,以期在中醫藥思維下厘清辨明,為公眾合理應用檳榔類產品提供參考,消除藥用檳榔在中醫藥理論指導下合理使用的安全性質疑。

利益沖突 所有作者均聲明不存在利益沖突

[1] 郭聲波, 劉興亮. 中國檳榔種植與檳榔習俗文化的歷史地理探索[J]. 中國歷史地理論叢, 2009, 24(4): 5-15.

[2] 唐彥豐. 湖南省湘潭市城鄉居民咀嚼檳榔和口腔粘膜下纖維性變發病情況的抽樣調查 [D]. 長沙: 中南大學, 2010.

[3] Lee C H, Ko A M S, Warnakulasuriya S,. Intercountry prevalences and practices of betel-quid use in south, southeast and easternand associated oral preneoplastic disorders: An international collaborative study by Asian betel-quid consortium of south and east Asia [J]., 2011, 129(7): 1741- 1751.

[4] Lin Y S, Jen Y M, Wang B B,. Epidemiology of oral cavity cancer in Taiwan with emphasis on the role of betel nut chewing [J]., 2005, 67(4): 230-236.

[5] 易攀, 湯嫣然, 周芳, 等. 檳榔的化學成分和藥理活性研究進展 [J]. 中草藥, 2019, 50(10): 2498-2504.

[6] Stewart B W, Kleihues P.[M]. Lyon: IARC Press, 2003: 232-236.

[7] IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Betel-quid and areca-nut chewing and some-nut derived nitrosamines [J]., 2004, 85: 1-334.

[8] 杜永秀, 孫東業, 翦新春, 等. 咀嚼檳榔種類與口腔黏膜疾病的流行病學調查分析 [J]. 華西口腔醫學雜志, 2016, 34(4): 391-394.

[9] 溫劍, 張亞寧. 中藥檳榔加工使用與毒副作用研究 [J]. 中國現代中藥, 2014, 16(7): 604-607.

[10] 邵小鈞, 席慶. 食用檳榔及其與口腔癌間的關系 [J]. 國際口腔醫學雜志, 2015, 42(6): 668-672.

[11] Shafique K, Zafar M, Ahmed Z,.chewing and metabolic syndrome: Evidence of a harmful relationship [J]., 2013, 12: 67.

[12] 何虹, 胡濟安, 黃劍奇. 口腔黏膜下纖維性變研究進展 [J]. 臨床口腔醫學雜志, 2002, 18(3): 234-236.

[13] Ni W F, Tsai C H, Yang S F,. Elevated expression of NF-κB in oral submucous fibrosis: Evidence for NF-κB induction by safrole in human buccal mucosal fibroblasts [J]., 2007, 43(6): 557-562.

[14] Tsai C H, Yang S F, Lee S S,. Augmented heme oxygenase-1 expression inquid chewing-associated oral submucous fibrosis [J]., 2009, 15(4): 281- 286.

[15] 李霞, 凌天牖. 檳榔提取物對內皮細胞分泌一氧化氮的影響 [J]. 臨床口腔醫學雜志, 2004, 20(8): 463-464.

[16] Chang Y C, Hu C C, Tseng T H,. Synergistic effects of nicotine on arecoline-induced cytotoxicity in human buccal mucosal fibroblasts [J]., 2001, 30(8): 458-464.

[17] Yang M S, Chung T C, Yang M J,. Betel quid chewing and risk of adverse birth outcomes among aborigines in eastern Taiwan [J]., 2001, 64(6): 465-472.

[18] 劉東林, 王小瑩, 楊冰, 等. 檳榔藥理毒理研究進展 [J]. 中國中藥雜志, 2013, 38(14): 2273-2275.

[19] Kafle S, Shanbhag T, Shenoy S,. Antifertility effect ofin male albino rats [J]., 2011, 10(1): 79-82.

[20] Wu P F, Chiang T A, Chen M T,. A characterization of the antioxidant enzyme activity and reproductive toxicity in male rats following sub-chronic exposure toextracts [J]., 2010, 178(1/2/3): 541-546.

[21] 周建宏, 王宗永, 張矛宇, 等. 檳榔堿對懷孕小鼠子宮ERα和PR的影響 [J]. 四川動物, 2014, 33(4): 535-539.

[22] Chang B E, Liao M H, Kuo M Y P,. Developmental toxicity of arecoline, the major alkaloid in betel nuts, in zebrafish embryos [J]., 2004, 70(1): 28-36.

[23] Shih Y T, Chen P S, Wu C H,. Arecoline, a major alkaloid of the, causes neurotoxicity through enhancement of oxidative stress and suppression of the antioxidant protective system [J]., 2010, 49(10): 1471-1479.

[24] Chiou S S, Kuo C D. Effect of chewing a single betel- quid on autonomic nervous modulation in healthy young adults [J]., 2008, 22(8): 910-917.

[25] 張微, 蘭燕, 鄧冰, 等. 嚼食檳榔的成癮性: 研究狀況及可能機制 [J]. 中國藥物依賴性雜志, 2016, 25(6): 505-507, 512.

[26] Wu G H M, Boucher B J, Chiu Y H,. Impact of chewing betel-nut () on liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma: A population-based study from an area with a high prevalence of hepatitis B and C infections [J]., 2009, 12(1): 129-135.

[27] 何軍山, 盧新華, 曹慧芳. 檳榔堿對L-02細胞損傷的研究 [J]. 環境與健康雜志, 2015, 32(8): 694-696.

[28] Chou W W, Guh J Y, Tsai J F,. Arecoline-induced growth arrest and p21WAF1expression are dependent on p53 in rat hepatocytes [J]., 2008, 243(1/2): 1-10.

[29] 曾薇, 古桂花, 李建新, 等. 檳榔堿的腎毒性實驗研究 [J]. 湖南中醫藥大學學報, 2015, 35(6): 6-8.

[30] Lin S H, Chiou S J, Ho W T,. Arecoline-induced pro-fibrotic proteins in LLC-PK1 cells are dependent on c-Jun-terminal kinase [J]., 2016, 344-346: 53-60.

[31] 呂俊辰, 弓寶, 孫佩文. 檳榔藥用和食用安全性研究概況 [J]. 中草藥, 2017, 48(2): 384-390.

[32] 孫露, 宋海波, 張力, 等. 中藥檳榔及其制劑的安全性系統評價 [J]. 中國中藥雜志, 2017, 42(21): 4067-4073.

[33] 胡璇, 于福來, 元超, 等. 檳榔藥材及其不同炮制品中4種生物堿成分HPLC定量分析 [J]. 中華中醫藥學刊, 2020, 38(10): 172-176.

[34] 孫娥, 徐鳳娟, 張振海, 等. 中藥炮制機制研究進展及研究思路探討 [J]. 中國中藥雜志, 2014, 39(3):363-369.

[35] 汪錦飄, 林曉珊, 劉永茂. 不同炮制方法對檳榔中活性成分檳榔堿含量的影響 [J]. 亞太傳統醫藥, 2014, 10(9): 35-36.

[36] 何曉燕. 檳榔炒制過程中物質基礎與生物效應變化規律研究 [D]. 成都: 成都中醫藥大學, 2014.

[37] 劉逢芹, 孫立立. 炮制對檳榔抑菌作用及其毒性的影響 [J]. 山東中醫雜志, 1997, 16(4): 174-175.

[38] 李鎮, 容悅瑩, 王淑美, 等. 中藥組方配伍的研究進展 [J]. 中國實驗方劑學雜志, 2015, 21(7): 223-226.

[39] 張雪, 楊雨婷, 董艷紅, 等. 中藥配伍減毒增效的研究概況 [J]. 中國民族民間醫藥雜志, 2015, 24(21): 19-20.

[40] 王豪, 張久旭, 李夢薇, 等. 檳榔堿不同配伍環境下在肝微粒體中的代謝研究 [J]. 中醫藥學報, 2018, 46(5): 58-61.

[41] 黃海霞, 王偉, 曲瑞瑤, 等. “木香-檳榔”制劑對大鼠胃腸運動的影響 [J]. 深圳中西醫結合雜志, 2003, 13(2): 80-82.

[42] 佟海英, 范盎然, 李婧, 等. 蒙藥檳榔十三味丸(高尤- 13)對慢性應激抑郁模型大鼠肝腎毒性的影響 [J]. 中南民族大學學報: 自然科學版, 2017, 36(3): 57-60.

[43] 李海燕, 譚樂俊, 孟兆青, 等. 小兒消食片遺傳毒性評價 [J]. 中成藥, 2018, 40(10): 2299-2302.

[44] 黃美艷, 蔡秀江. 四磨湯臨床應用研究進展 [J]. 實用中醫藥雜志, 2019, 35(12): 1552-1554.

[45] 顏成杰. 木香檳榔丸的方源及其發展變化 [J]. 中成藥, 1990, 12(12): 35.

[46] 伊玉萍, 王東雁, 陶澤民, 等. 針灸與檳榔四消丸聯用治療剖宮產術后腸麻痹 [J]. 中國臨床研究, 2014, 27(11): 1415-1417.

[47] 古桂花, 胡虹, 曾薇, 等. 檳榔不同工藝處理品中3種生物堿的含量比較 [J]. 中國實驗方劑學雜志, 2013, 19(4): 44-47.

[48] 楊非凡, 王玉明, 董文穎, 等. 中藥雷公藤的肝臟毒性及其個體易感性 [J]. 天津中醫藥大學學報, 2018, 37(3): 188-191.

[49] Chang L Y, Wan H C, Lai Y L,.extracts increased the expression of cyclooxygenase-2, prostaglandin E2 and interleukin-1α in human immune cells via oxidative stress [J]., 2013, 58(10): 1523-1531.

[50] Malik D E S, David R M, Gooderham N J. Mechanistic evidence that benzo [a]promotes an inflammatory microenvironment that drives the metastatic potential of human mammary cells [J]., 2018, 92(10): 3223-3239.

[51] 張雪蓮, 劉偉麗, 張坤明, 等. 苯并芘致小鼠肺癌模型實驗研究 [J]. 解放軍預防醫學雜志, 2017, 35(11): 1343-1346.

[52] Zhang C M, Sun Z X, Wang Z L,. Abnormal methylation of spermatozoa induced by benzo(a)in rats [J]., 2019, 38(7): 846-856.

[53] 陳瑞生, 陳相銀, 張露露. 檳榔的炮制加工 [J]. 首都醫藥, 2011(5): 51.

[54] Wang Z B, Wang X, Pei W X,. Chemical transitions ofsemen during the thermal processing revealed by temperature-resolved ATR-FTIR spectroscopy and two- dimensional correlation analysis [J]., 2018, 1155: 1-6.

[55] 李勇. 中藥毒性及減毒方法研究進展 [J]. 海峽藥學, 2019, 31(9): 45-48.

[56] 侯文珍, 馬長華, 楊樂, 等. 基于文獻資料的檳榔安全性分析 [J]. 中國藥物警戒, 2016, 13(7): 417-421.

[57] Wang C M, Zheng D, Xu J,. Brain damages in ketamine addicts as revealed by magnetic resonance imaging [J]., 2013, 7: 23.

[58] 鄒朝暉, 鄧鋼橋, 劉芳, 等. 食用檳榔衛生質量現狀及對策 [J]. 湖南農業科學, 2011(2): 21-22.

[59] 榮玫. 食用檳榔標準現狀及對策研究[A] // “標準化與治理”——第二屆國際論壇論文集[C]. 長沙: 湖南省質量技術監督局, 2017: 140-148.

[60] 許丹. 食用檳榔的安全風險分析 [D]. 長沙: 中南林業科技大學, 2012.

Dispute between “edible” and “medicinal” under thinking of traditional Chinese medicine

LIU Xiao-jing, WANG Peng-long, XIANG Jia-wei, HAN Na-na, LI Wen, GU Yu-hao, XU Bing, LEI Hai-min

School of Chinese Materia Medica, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100102, China

Binglang (), one of the traditional Chinese medicines, has been used medicinally in China for more than 1800 years, with potent effects of vermifugal, resolving accumulation, promoting flow ofand blood circulation, and anti-malaria, which is the top of “the four southern medicine”. However, ediblehas certain adverse reaction to human, and the safety ofand its preparations are controversial now. The differences betweenfor eating and medicinal are summarized in this paper, such as processing technology, usage, toxicity degree, in order to clarify under the thinking of traditional Chinese medicine and provide theoretical basis for their development in the future.

edible; medicinal; preparation; toxicity; safety; processing attenuated; compatibility attenuated

R282.71

A

0253 - 2670(2021)01 - 0248 - 07

10.7501/j.issn.0253-2670.2021.01.030

2020-03-19

2019—2020年國家藥品監督管理局課題資助項目;國家自然科學基金資助項目(82073974);國家自然科學基金資助項目(81603256);北京市科技新星計劃(Z201100006820026);北京市自然科學基金面上項目(7202116);中華中醫藥學會青年人才托舉工程項目(CACM-2018-QNRC2-B08);重點攻關項目(2020-JYB-ZDGG-044);中央高校基金科研業務項目(杰出青年BUCM-2019-JCRC002,BUCM-2018-2020和岐黃團隊2019- JYB-TD005);北京中藥基礎與新藥研究重點實驗室

劉小靖(1996—),女,碩士研究生,研究方向為弱鍵化學與中藥復方物質基礎及其配伍機制研究。Tel: (010)53912100 E-mail: liuxiaojing1996@126.com

雷海民,男,教授,研究方向為中藥先導化合物發現與開發。Tel: (010)53912100 E-mail: hm_lei@126.com

王鵬龍,男,教授,碩士生導師,研究方向為基于弱鍵化學的中藥物質基礎與復方配伍機制研究。Tel: (010)53912100 E-mail: wpl581@126.com

[責任編輯 崔艷麗]