認罪認罰從寬制度的刑法銜接探討

李仲民

摘要:雖然認罪認罰從寬制度目前只規定在《刑事訴訟法》之中,但其是一個綜合性制度,其落實離不開刑法的銜接配合。為與刑訴法銜接配套,刑法學科有必要挖掘“認罪認罰”在刑法教義學中的含義,厘清認罪認罰與已有從寬事由的重合之處,探索“認罪認罰”在量刑從寬中的獨特價值及“認罪認罰”的從寬依據。“認罪認罰”除了體現被追訴人預防刑的降低之外,還可極大地加快程序流轉和提高司法效率,因而具有坦白等已有從寬事由無法涵蓋的制度內涵。具體而言,認罪認罰從寬制度的刑法銜接應從以下幾方面著手:刑法典對認罪認罰從寬作出原則性規定;明確認罪認罰作為量刑獨立從寬事由;規定認罪認罰實體從寬的具體幅度,為認罪認罰案件量刑建議規范化和精準化提供學科支撐。

關鍵詞:認罪認罰從寬;量刑情節;刑法銜接;獨立從寬事由;精準量刑

中圖分類號:D925.2?文獻標志碼:A?文章編號:1008-5831(2020)06-0165-11

經過試點階段的經驗摸索,2018年我國將認罪認罰從寬制度正式寫入了《刑事訴訟法》(以下簡稱2018年刑訴法)。從官方話語的表述來看,認罪認罰從寬制度是一項綜合性制度,通過該制度的落實既要實現實體上的從寬,也要實現程序上的從簡①。故而,認罪認罰從寬制度“實體”與“程序”側面缺一不可。但從當下司法實踐和理論探討來看,對認罪認罰從寬的研究呈現出對程序側面關注有余,對實體側面探討顯著不足的現象。

這與認罪認罰從寬制度只規定在2018年刑訴法中有一定的關系。基于這樣的條文設置,很多刑法學者誤解該制度與實體法關聯不大。但實際上,認罪認罰從寬制度除了關涉程序層面的權利保障、程序分流外,還與實體法密切相關。根據2018年刑訴法的規定,認罪認罰從寬制度囊括了上至可能判處死刑的重罪,下到可能判處拘役的輕罪,且適用于所有犯罪類型。也就是說,認罪認罰從寬制度對整個刑事法均有重要影響。此外,從制度初衷分析,認罪認罰從寬制度是旨在通過實體法上的從優來支撐程序上的改革,通過給予被告人實體上的優待來提高刑事司法效率。只有刑法方面做好量刑上的深入討論,才能避免量刑從寬時無法可依;才能給予被追訴人充分的心理預期,從而勸導被追訴人盡早認罪認罰[1]。

最高法、最高檢2017年12月在報告中提出“進一步提高認識”的要求,要求宏觀上要明確認罪認罰從寬制度的基本原則,微觀上則要掌握“認罪”“認罰”以及“從寬”的具體標準具體內容可參見《關于在部分地區開展刑事案件認罪認罰從寬制度試點工作情況的中期報告》。。但令人遺憾的是,即使是在2018年刑訴法已經作出重要推進和探索的情況下,仍然存在“認罪”“認罰”核心概念不明等問題。立法和現有的官方解釋也未能從根本上解決實務部門面臨的困惑甚至可以說在認罪認罰從寬制度正式入法之后,實踐部門工作人員的困惑更甚。在試點期間,因為制度尚未寫入法典,各地可以在試點精神的鼓舞下自行大膽探索。在該制度寫入刑訴法后,實務工作人員則擔心逾越刑訴法、刑法規定,或因對刑訴法、刑法理解不正確而對犯罪嫌疑人、被告人的正當權益造成不利影響,因而在做法上反而更加謹慎。在諸多值得肯定的制度探索方面,出現了回落的現象。。雖然已有部分學者意識到了該問題的緊迫性“認罪認罰從寬制度對于刑事實體法即刑法的發展有何影響,以往的研究并不多,這很容易給人以當下中國程序法超前而實體法滯后的感覺。但是,事實上,離開了實體法的變革和支撐,從程序角度切入的司法改革必定會遇到瓶頸”。參見周光權《刑法與認罪認罰從寬的銜接》(《清華法學》,2019年第3期28-41頁);彭文華《刑法視野下認罪認罰從寬制度的理解與運用》(《上海政法學院學報(法治論叢)》,2018年第6期38頁-56);王瑞君《 “認罪從寬”實體法視角的解讀及司法適用研究》(《政治與法律》,2016年第5期108-117頁);趙恒《論從寬的理論基礎與體系類型》(《寧夏社會科學》,2017年第2期74-80頁);譚世貴、陶永強《實體法視野下認罪認罰從寬制度的完善》(《人民法治》,2017年第1期16-19頁)。,并展開了一定程度的探討,但總體而言,認罪認罰從寬制度的刑法銜接問題仍有待闡明和深入討論。有鑒于此,本文將探討刑事實體法在認罪認罰從寬制度推進過程中的可為空間。

一、認罪認罰與已有刑法量刑事由銜接上的混亂

目前我國刑法中并沒有直接的、明確的關于認罪認罰該如何從寬的規定。而當庭自愿認罪、坦白、自首等已有量刑情節又與認罪認罰具有高度的“重合性”和“類似性”。這種高度的形似和重合使得認罪認罰與已有的量刑事由如何銜接適用變得非常棘手和混亂。

有相當一部分學者將自首、坦白等量刑情節作為認罪認罰從寬的具體體現或制度安排[2-4],指出兩者在內涵、外延、基本目的、認定標準等方面具有高度一致性,進而在討論認罪認罰從寬制度時也是按照案件具體情況將行為人行為分類為坦白、當庭自愿認罪等量刑情節[5-6]。這種觀點實際上是將認罪認罰從寬等同于寬嚴相濟刑事政策。但是在認罪認罰從寬制度化的設計定位之下,這種觀點站不住腳。也有學者認為,認罪認罰應該成為獨立的量刑事由,具體理由是:第一,在自首、坦白、從輕或減輕的基礎上,應再給予認罰適當從寬處罰,才能真正地體現激勵認罪認罰的積極性的訴訟立法本意,才能真正促使其悔罪。第二,從刑事一體化的角度看,認罪認罰不是自首等制度的翻版。認罪認罰從寬制度除了具有實體效果外,還以正當程序為根基構成完整的司法民主程序[7]。還有學者對已有量刑事由作了粗略的區分,認為坦白是認罪認罰的必要條件,故而坦白和認罪認罰不應重復計算,但自首和認罪認罰有所區別,應該疊加從寬[8]。

實踐中的做法亦差異較大。有人認為量刑不能重復計算。有的辦案人員則認為,雖然認罪認罰也是指被追訴人如實供述自己罪行,但可以在自首、坦白之外針對認罪認罰額外再給予被追訴人不超過30%的量刑減損[9]。這兩種做法雖然在處理結果上有所差異,但都未將認罪認罰與坦白、自首等已有量刑情節區分。前者完全忽略了認罪認罰獨立于坦白、自首等已有量刑事由的從寬價值,認為不需再額外從寬;后者則將認罪認罰完全等同于坦白、從寬,但認為出于當下“從寬”的政策考量可以將其重復計算[9]。深入分析,在上述兩種處理方式中,辦案單位均沒有厘清該如何銜接認罪認罰與已有量刑從寬事由,將兩者混為一談。也有少數辦案單位將認罪認罰作為獨立量刑事由。譬如某縣檢察院在一起容留賣淫案的起訴書中羅列了該案的三個量刑情節:(1)自首,建議減少基準刑30%以下;(2)適用簡易程序審理,減少基準刑10%以下;(3)簽訂認罪認罰具結書,按照同類犯罪行為減輕10%。可見“簽訂認罪認罰具結書”是單獨的量刑因素,可以憑此享受10%的量刑減讓[10]。

二、認罪認罰與已有刑法量刑事由的法理甄別

(一)認罪認罰從寬制度與寬嚴相濟政策的承繼關系

認罪認罰從寬制度是寬嚴相濟刑事政策的直接產物。分析認罪認罰從寬制度的出臺背景以及各類官方表述都可以佐證這一點。“比如‘兩高三部特別強調認罪認罰從寬制度試點是依法推動寬嚴相濟刑事政策具體化、制度化的重要探索”[11]。再如,2016年在向全國人大常委會進行說明時,周強院長指出認罪認罰從寬制度的必要性之一就是“落實寬嚴相濟刑事政策”周強在十二屆全國人大常委會第二十二次會議上就開展刑事案件認罪認罰從寬制度試點工作作說明。參見《落實寬嚴相濟刑事政策 提升司法公正效率》,載《人民法院報》,2016-08-30(001)。。但是認罪認罰從寬制度絕不是寬嚴相濟刑事政策的翻版抑或語詞更換,而是在其基礎上的進一步發展。不存爭議的是,我國學界已經認識到,認罪認罰從寬制度比寬嚴相濟政策多了程序層面的“從寬/從簡”內涵。長期以來,我國在解讀寬嚴相濟刑事政策時關注要點都集中于刑法實體量刑的輕緩化。而認罪認罰從寬制度明顯拓寬了已有的實體從寬思路,將其從實體上的從寬、降低法定刑拓展到程序上的從寬/從簡/從快,客觀上發掘了從寬的程序法內涵[11-12]。但是,少為學者所意識到的是,認罪認罰從寬制度在實體層面也有寬嚴相濟刑事政策所不具有的新一層內涵。

第一,相比于寬嚴相濟強調的“寬嚴并施”,認罪認罰從寬制度更側重“從寬”這一側面,比之前更進一步強調對被追訴人實體權利的供給。通過實體上的進一步從寬對犯罪圈擴大、刑罰設置總體偏重的情況在司法層面作出矯正。左衛民教授認為認罪認罰制度是“給予被追訴人實體賦權時所產生的附隨效果”[13]。再如,也有學者指出如果被告人如供述自己的罪行,接受追訴機關的指控,配合追訴機關的工作,給予其量刑上的從寬既是認罪認罰從寬制度的應有之義,也能夠讓被告人對司法機關的寬大產生感激之情,從而達到更好的平復社會矛盾之功效[1]。簡言之,與傳統的寬嚴相濟刑事政策相比,認罪認罰從寬制度意在已有的量刑從寬事由基礎上進一步挖掘從寬事由,拓寬實體從寬幅度,進一步激發被追訴人真誠悔罪、盡早認罪。

第二,寬嚴相濟政策只是具有指導性和統領性的刑事政策,相比而言,認罪認罰從寬制度則是在實體上是具有可操作意義的具體制度。寬嚴相濟的刑事政策不能解決具體的“從寬”問題,與之不同,認罪認罰從寬對“探索寬嚴相濟刑事政策具體化、制度化”[11]作出了重要的推動。它所致力實現的是,在將已有的影響寬和嚴的因素進行整合的基礎上,增添和找補以往被忽略的量刑事由。如果不能認識到,認罪認罰從寬制度與寬嚴相濟刑事政策在這點上的區別,將導致認罪認罰從寬成為寬嚴相濟政策名詞更換后的翻版,在實體方面不能實現任何創新。

簡而言之,作為寬嚴相濟刑事政策的最新樣態,認罪認罰雖然與已有的量刑情節有制度精神傳承的不謀而合,但認罪認罰與已有量刑情節還有著質的區別。認罪認罰有著已有量刑情節所不具有的對刑事程序簡化之功效,故而在實體上也應有其獨立的從寬效應,否則,“認罪認罰從寬制度”沒有任何獨立之意義。

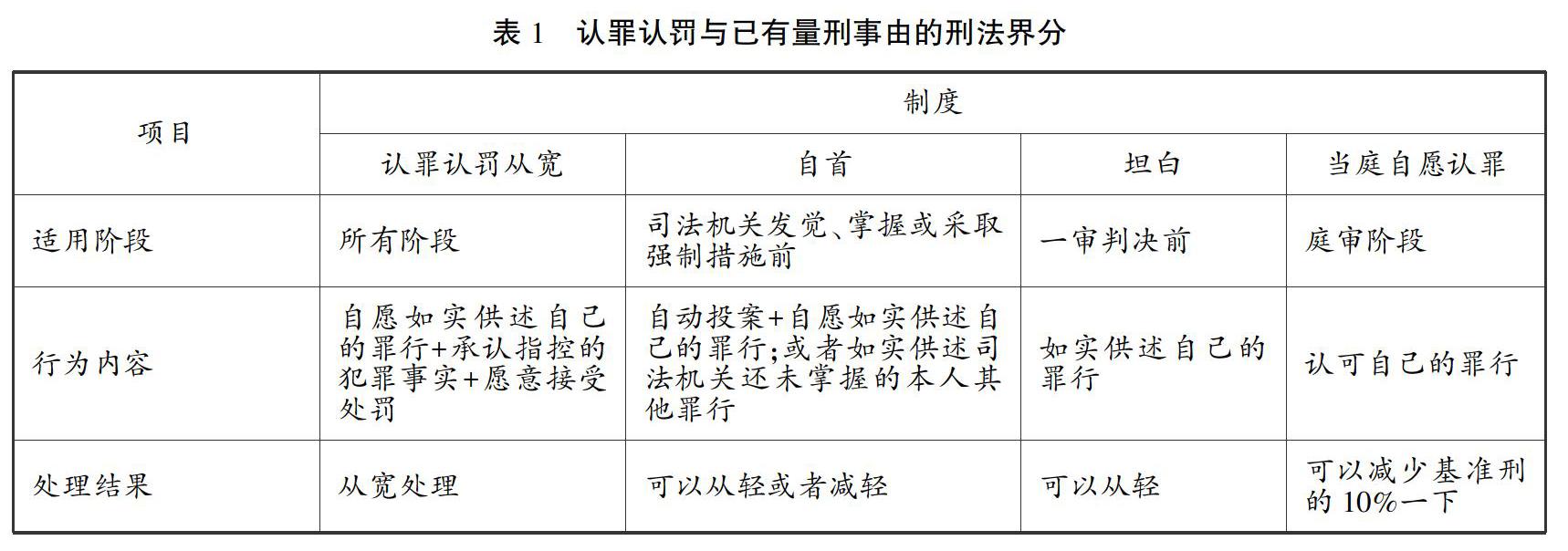

(二)認罪認罰與已有量刑事由的刑法界分

界分不同量刑事由是它們適用銜接的前提。將認罪認罰與自首、坦白、當庭自愿認罪做一番梳理(見表1)可以發現,認罪認罰與已有的一些量刑從寬因素之間有重合之處,四者都需要被追訴人認可(或供述)自己的犯罪事實。但它們之間又有顯著區別:第一,認罪認罰從寬可以適用于刑事訴訟的全流程,當庭自愿認罪局限于庭審階段,而自首、坦白對階段的要求則更為嚴格。第二,認罪認罰、自首、坦白、當庭自愿認罪均需要如實供述自己的犯罪行為,但認罪認罰還要求被指控人承認指控的犯罪事實和愿意接受處罰。第三,認罪認罰從寬的從寬概念更為寬泛,為司法機關的從寬留下了較大的余地。“從寬”的表述不是一個嚴格的刑事法概念,它除了涵蓋程序從簡和實體從寬兩方面之外。在實體從寬內部也留有較大的解釋空間,因為從寬包含從輕、減輕、免除處罰多種情形。此外,認罪認罰的“從寬”也包含了“必減型”和“酌減型”兩種可能性。可以說,認罪認罰從寬吸收、參照、借鑒了坦白、自首等已有制度的精神,幾個從寬因素在法律價值層面也有共通之處,但已有的量刑情節并不能涵蓋認罪認罰從寬的所有要件和情形,難以直接作為認罪認罰的具體適用形式。

具體而言,認罪認罰從寬制度在刑法適用上有更為廣泛的適用空間,彌補了自首、坦白、當庭自愿認罪在時間適用上的盲區。此外,認罪認罰也具有自首、坦白、當庭自愿認罪無法涵蓋的行為內容。故而,在認罪認罰與已有量刑事由重合的部分之內,不應該重復評價。比如,行為人坦白犯罪事實,但對指控罪名和量刑建議均不贊同,則只應該依照坦白的量刑標準對其依法予以從寬。但如果對于坦白等已有量刑從寬事由無法涵蓋的內容,則應該額外從寬。譬如,如果行為人除了坦白犯罪事實,還認可指控機關指控的罪名和量刑建議,則應該在坦白基礎上再額外給予行為人量刑上的從寬,這是認罪認罰從寬制度的重要創新和突破。

(三)“認罪認罰”刑法定義上的具體銜接

1.“認罪”僅指行為人對指控罪名沒有異議

為了和已有的量刑從寬事由進行區分,避免混同,認罪應僅指行為人對指控罪名沒有異議。從邏輯結構分析,認罪分成兩部分:第一,行為人對事實沒有異議、供認不諱,這部分可能與坦白、自首、庭上自愿認罪發生重合但也有觀點認為自首與認罪是兩種不同的量刑情節,應該作為并列的從寬量刑情節。參見徐世亮、趙擁軍《坦白情節是認罪認罰程序的必要不充分條件——兼論認罪認罰從寬程序作為獨立的從寬因素之必要性》,載《人民法院報》,2019-08-15(006)。

;第二,認罪還具有獨立的內容要求,那就是被追訴人對指控罪名沒有異議。被追訴人認罪認罰得以在自首、坦白、當庭自愿認罪等量刑事由之外“額外從寬”的根據就在于其“對指控罪名沒有異議”。如果行為人對犯罪事實如實供述,符合當庭自愿認罪、坦白、自首等情形的,用相應量刑事由進行評價;行為人在對犯罪事實如實供述之外還認可指控罪名的,則用認罪認罰從寬制度中的“認罪”進行評價。如此,既可以避免將認罪與以往的量刑事由混同進而重復評價,又可以凸顯認罪認罰從寬的制度創新內容。

首先,“認罪”以被追訴人承認犯罪事實為前提。如果被追訴人不承認犯罪事實,但是為了及早從刑訴程序中解脫出來,表示愿意接受指控罪名,這種情況不應認定為“認罪”。罪行和刑罰都是立基于犯罪事實基礎之上的,對犯罪事實不認可,則缺乏對其刑罰的正當性,也缺乏刑事責任的正當性。

其次,認罪涉及承認被指控的罪究竟應該是指具體罪名還是概括犯罪的問題。有學者頗為細致地分析了認罪認罰從寬制度試點工作推動者制定的“文書樣式參考”,并梳理、總結了各地試點工作中的文書用語,發現關于認罪的表述主要有“XX人民檢察院指控本人XX的犯罪事實,構成犯罪”和“應當以XX罪追究其刑事責任”兩種表述[14]。可見實踐中對“認罪”的理解也未形成共識,對罪名的具體承認和概括承認兩種模式同時存在,究竟該采用哪一種尚無定論。實踐中有觀點認為,被追訴人認罪只需要達到概括認罪的程度即可。只要被追訴人不是反復翻供或者逃避追訴的不穩定認罪的情況,就應該允許被追訴人對罪名有不同看法[15]。理由主要有三:第一,定罪權應該掌握在法庭手中,檢察機關所擁有的只不過是求刑權,不能以檢察機關指控的罪名作為犯罪嫌疑人、被告人是否認罪的判斷標準。第二,不能要求被追訴人對罪與非罪、此罪與彼罪沒有爭議。第三,如果要求被追訴人接受具體罪名指控才能享受量刑上的福利,等于進一步加大了控方指控的籌碼。恐怕會導致被追訴人因為恐懼無法享受量刑優惠而屈從于控方的觀點。德國學者許乃曼教授形象地將被告人因恐懼無法享受量刑優惠而認罪的現象比作貓和老鼠之間的選擇游戲,“貓以老鼠放棄毫無希望的逃跑作為條件,為老鼠提供了一個不那么痛苦的死法作為選擇,老鼠接受了這一提議。但沒有人會認為老鼠確實贊同自己成為貓的口糧。與其說是貓和老鼠之間達成了合意,不如說貓利用自己的強權迫使老鼠同意自己的決定”[16]。

但是,對以上質疑筆者實難茍同。

首先,既然認罪認罰從寬制度的設置是為了配套以審判為中心的制度改革,促進繁簡分流、使不存爭議的認罪認罰案件盡快解決,該制度所涵攝的案件范圍就不應該包含犯罪嫌疑人、被告人對指控的罪名存在異議的情形。就如卞建林教授所指出的,“在傳統的刑事訴訟程序中,刑事訴訟活動主要是圍繞被告人的定罪問題展開的。但如果被告人自愿定罪,定罪就不再成其問題,量刑問題取而代之成為訴訟活動的‘牛鼻子”[15]。易言之,認罪認罰從寬制度所解決的案件類型本就建立在犯罪嫌疑人、被告人對定罪已無異議的基礎之上。如果被追訴人對定罪有異議,就不應該通過認罪認罰從寬制度進行處理。

其次,不存爭議的是,不得強迫任何人認罪既包括不得強迫其承認犯罪事實也包括不得強迫其承認犯罪罪名。我國2018年刑訴法允許被追訴人對罪名存在不同觀點,并通過刑事訴訟程序中的種種制度設置著力保障其權利的實現。但是,對“接受具體指控罪名”賦予量刑從寬并不等同于剝奪被追訴人的辯護權。就好比賦予被追訴人坦白、自首以量刑上從寬福利并不等同于強迫被追訴人自認其罪。不能因為賦予認罪額外的從寬優惠,就認為其變相剝奪了被追訴人不認罪的權利。只要認罪與不認罪的選擇是基于被追訴人的自由意志,就不能將前后兩者混同。當然,如果給予被追訴人認罪的量刑從寬福利如此之大,以至于量刑的剪刀差已經對被追訴人形成了實質的量刑壓迫,我們可以批評該制度已經使被追訴人喪失了選擇的自由。但就認罪認罰從寬制度在我國的運作現狀來看,并不存在該問題。

再次,認罪能反映被追訴人預防刑降低的特征,是預防刑理論的體現。認罪可以作為獨立量刑事由的觀點可能會引起一些讀者的質疑,如“同意指控罪名作為從寬事由是否會導致一些行為人并非真心認罪卻利用此規定獲得量刑優惠”“對這種被追訴人從寬,是否違背了刑罰的精神,是否有違刑罰預防之功效”?譬如,很多盜竊慣犯每次被追訴時都爽快地表示認罪,但很快又會重蹈覆轍。即使沒有退賠、自首、立功的情節,但因其表示認罪而被從寬處理。有讀者可能會以此類案例批評認罪作為從寬事由的正當性。這就需要討論“接受指控罪名”在刑法量刑上的從寬正當性。不存爭議的是,在量刑中要綜合考慮責任刑和預防刑。責任刑是上限,預防刑則在責任刑之下發揮調節作用。在犯罪行為結束后,責任刑的考量也已經結束根據并合主義與責任主義的要求,在正確選擇了法定刑后,首先根據影響責任刑的情節裁量責任刑,然后,在責任刑之下,根據影響預防刑的情節確定宣告刑。在責任刑之下,對預防刑的裁量是實現刑罰目的的關鍵。參見張明楷《論預防刑的裁量》(《現代法學》,2015年第1期102-117頁)。,故而事后的認罪認罰與責任刑無關。有觀點認為認罪認罰必須以悔罪為內核,“在認罪認罰從寬制度中,之所以給予犯罪人以從寬的刑罰待遇,是基于犯罪人在前期訴訟過程中的一系列良好表現判定犯罪人再犯可能性降低。如果犯罪人只是為了認罪而認罪,其人身危險性和再犯可能性并沒有降低,給予其量刑上的減讓反而會助長犯罪人日后的再犯,則不應給予其從寬的刑罰待遇”[17]。但這種觀點將不同的預防刑影響因素混為一談。即使行為人系累犯,也不應影響其因其他因素而可能在預防刑方面下調的可能性。對罪名的接受也在一定程度上反映了被追訴人認罪伏法的態度,即使不存在其他從寬事由甚至存在其他從嚴處理的情節,也不應影響認罪這一情節在量刑中的計量[1]。

最后,認罪還具有節省司法資源的功效,出于功利主義的考量也應該給予被追訴人一定的實體從寬優惠。認罪認罰從寬制度是以審判為中心的配套措施,其制度初衷是為了通過繁簡分流節省司法資源用以疑難案件的處理。被告人的認罪,節約了司法資源。作為回報,國家給予被追訴人一定范圍之內的實體從寬符合經濟原則。如果從后果主義的角度出發觀察認罪認罰從寬制度,只有賦予認罪認罰的被追訴人以實體上的從寬,才能激勵更多的后來者盡早認罪認罰。需要討論的并不是能否給予被追訴人從寬的問題,而是從寬幅度如何設置以及如何規范從寬條件的問題。

2.“認罰”僅指行為人認可刑罰處罰內容

認罰的刑法定義在認罪認罰從寬制度實施中分歧較多。關于認罰是否必須以認罪為邏輯前提,行為人認罰是否是適用認罪認罰從寬制度的必要條件,認罰的涵蓋內容都存在分歧。

首先,認罰應該以認罪為前提。實踐中出現被追訴人不認罪但是認罰的情況,有的辦案單位也將其按照認罪認罰從寬處理。譬如,在一則被告人XX故意傷害案的判決書中,XX雖然反復表示認罪也表示愿意賠償被害人,但是其對于被害人的傷害結果是否應由自己負責持異議。最終,法院在判決時仍然認定被告人XX認罪態度好,給予其從輕處罰[18]。這樣的處理并不妥當。正如“認事實”是“認罪”的必要條件,“認罰”亦以“認罪”為必要前提,如果對罪持有異議,對立基于罪基礎上的罰又如何稱得上自愿接受呢?不認罪卻認罰是虛假的認罰。

其次,認罰是認罪認罰從寬制度的適用前提,應對認罰的內涵作限縮解釋。“量刑建議是控辯合意的集中體現”[15]。可以說,認罪認罰從寬制度內含了對量刑的一致意見。故而不能將2018年刑訴法第15條的“愿意接受處罰”理解得過于寬泛,否則將導致“認罰從寬”的濫用。具體而言,不能將不認可量刑建議,但是表示愿意接受刑罰處罰理解為“認罰”;不能將不認可量刑建議,但愿意接受行政處罰、民事賠償理解為“認罰”。因為從制度初衷來說,只有基本認可檢察機關的指控才能夠節省庭審時間,實現制度分流。而接受刑罰處罰等表述過于寬泛,并不能節省司法資源。故而應該對“認罰”作限縮理解和適用。

三、認罪認罰從寬制度刑法銜接的具體展開

(一)刑法總則明確規定做好統領性銜接

在當下刑法沒有作出明確規定的情況下,謹慎的實踐部門只能繼續以坦白等已有從寬事由為從寬依據,限縮了認罪認罰從寬制度在實體方面的進一步從寬。正如拉倫茨所指出的,法律規則存在于特定的規則脈絡中,不同法律規則的規定之間必須保持協調與邏輯上的統一[19]。雖然2018年刑訴法第15條對認罪認罰從寬作出了原則性的規定,但并不能直接充當對被告人作出實體上從寬處罰的依據。

具體而言,刑法應將認罪認罰從寬寫入總則部分,確立認罪認罰從寬制度可以適用于所有刑事案件的統領性作用。雖然2018年刑訴法第173條規定人民檢察院應當將“從輕、減輕或者免除處罰等從寬處罰的建議”記錄在案,但是在沒有實體法支撐的情況下,此條并不能成為認罪認罰就實體從寬的依據。而我國刑法中的經濟犯罪案件因數額標準的存在,若沒有自首、立功等情節則會造成量刑偏重的困境。裁判者只有兩種選擇:一種是盡可能繞開刑法規定,在突破法律規定的情況下謀求量刑上的“合理”。典型如在實踐中常見的惡意透支型信用卡詐騙罪,在這類犯罪中雖然很多被告人透支信用卡金額不低,但多能夠認罪和全額退賠。考慮到被告人接受的可能性,實務人員多會為了實質公平選擇對其減輕或免除處罰;另一種做法是,嚴格按照法律規定定罪量刑,但結果是判決雖然合法但不合理,導致被告人不能認罪伏法,社會效果較差如果刑法總則將認罪認罰作為法定從寬處罰情節加以規定,諸多與惡意透支型信用卡詐騙罪類似的犯罪的量刑合理性就可以最大限度地得到實現。參見周光權《論刑法與認罪認罰從寬制度的銜接》(《清華法學》,2019年第3期28-41頁)。。再如,在華北某地市一起乙、丙受賄案中,“乙受賄130萬元,丙受賄110萬元。乙在偵查階段即認罪,丙在偵查及審查起訴階段均不認罪,后因證據確實充分不得不當庭認罪。但最終法院對乙、丙均以受賄罪判處有期徒刑3年。因為未感受到認罪的從寬力度,乙選擇上訴。根據相關司法解釋,對于數額巨大的受賄案件(起點100萬元)應當判處3至10年有期徒刑,對于乙的判決已經是法律現有規定范圍之內的最大從寬”[20]。但從判決結果看,量刑標準的硬性規定極大地限制了實體從寬效果,被追訴人無制度利益獲得感。

(二)認罪認罰作為獨立量刑事由做好從寬梯度銜接

認罰應該成為獨立的量刑事由,從而與已有的量刑事由共同構成更全面、更完善的從寬梯度。

關于“認罰”是否應該成為獨立的量刑事由有不同的觀點。有觀點認為,認罰不應該成為獨立的量刑事由。認罪并認罰與認罪但不認罰在責任刑方面并無任何影響,將認罰作為獨立的量刑事由不符合罪責刑相統一原則。“如果僅僅考慮供述和對指控的接受對查明事實和縮短程序所做出的貢獻,并將其作為減輕刑罰的理由,在教義學上必將是失敗的。這肯定不符合罪責原則的量刑視角”[21]。該種觀點堅持認為,雖然被告人認罪認罰能夠獲得從寬,但那是基于已有的量刑事由,如坦白、自首、悔罪等量刑情節,而不是因為“認罰”節省司法資源。如果被告人純粹為了獲得實體上的量刑從寬而不是出于悔罪之情而認罪認罰,則缺乏實體上的從寬事由。“犯罪人真誠悔罪、改過自新,說明其再犯可能性以及人身危險性都有所降低,說明其特殊預防必要性降低,基于此可以對其從寬處罰。但是,如果犯罪人只是為了獲得實體上的從寬,并不是發自內心的悔罪,則屬于惡意利用認罪認罰從寬制度,則其在實體法上是缺乏從寬的根據的”[18,22]。另一種觀點則針鋒相對地指出,認罪認罰應該成為獨立的量刑事由。樊崇義教授最早提出“認罰”應該成為獨立的量刑事由[7]。還有學者指出承認事實但不承認犯罪,可能構成坦白,但不能適用認罪認罰從寬制度。該作者還分析了大量起訴書、判決書的量刑事由,指出不管是否愿意承認,認罰已然在實踐中成為獨立的從輕量刑事由[10]。

學界以往的研究對認罰的關注要明顯弱于認罪。雖然提及“認罪認罰”,但總是將“認罰”與“認罪”相綁定,對“認罰”的認定以“認罪”同時存在為前提,且“認罰”的從寬意義往往也被“認罪”所吸納[23]。正所謂“罰當其罪”,如果犯罪嫌疑人對“罪”都不認可,又何談認罰呢?如前所述,本文承認“認罪”是“認罰”的邏輯起點,在認罪的基礎上認罰才有發生的可能,沒有“認罪”, “認罰”亦無從談起。但是,“認罰”的刑法內涵不應該被“認罪”所完全遮蔽。只有強調“認罰”在量刑從寬中的獨立價值,才能沖破以往總是圍繞“悔罪”來討論從寬的桎梏,認識到由于被追訴人的“認罰”大大節省了法庭辯論的時間等司法成本,應該給予被追訴者一定程度上量刑從寬。研究世界各地的協商程序,可以發現認罪協商程序的重點都在“認罰”之上。比如我國臺灣地區的相關刑訴規定,明確要求認罪協商要以被告“愿受科刑及沒收之范圍或愿意接受緩刑之宣告”為前提。行為人僅是模糊地表示愿意接受刑罰處罰但對具體量刑不認可的,不能適用認罪協商程序。關于認罰在協商程序中的重要作用在國外亦不乏例證。意大利刑事協商程序中如果被告人和公訴人在“適用刑罰的種類和標準上”達成一致意見,則可以減少被告人1/3的量刑。按1988年法典第444條的規定,可協商的最高監禁刑不得超過2年。但2003年第134號法律進一步擴大了適用范圍,將協商刑期門檻提高至5年,且解除了對罰金刑的限制[24]。

簡言之,“認罰”才是認罪認罰從寬制度的核心和關鍵,承認“認罰”獨立量刑價值的制度創新意義甚至超過了對“認罪”的探討。

(三)從寬幅度明確化,做好量刑建議精準化銜接

關于是否要實現量刑建議精準化尚存在觀點上的分歧。有觀點認為,只有量刑建議精準化才能提高控辯協商時的籌碼。因為被追訴人最關心的是量刑問題,通俗來說也就是“判多少年”“如何執行”的問題,如果量刑建議不能夠做到精準化,就削弱了被追訴人對認罪認罰從寬制度的信賴感以及認罪認罰的積極性[25]。有觀點則認為,量刑建議精準化是對法院定罪量刑權的變相剝奪,還可能對以審判為中心的司法改革形成沖擊[26]。還有觀點認為,量刑建議精準化會增加檢察機關的工作難度,尤其是在共犯案件中,量刑的平衡、區分較為困難,量刑建議精準化不具有實踐可能性[20]。

但實現量刑建議的精準化既有必要也有現實可能性。

第一,在認罪認罰案件中,量刑協商是辦案的核心任務,是庭審的重要內容。“從認罪認罰協商的過程來看,確定刑建議更符合犯罪嫌疑人對‘罰的期待,更有利于其做出認罪認罰的選擇,也就更有利于認罪認罰從寬制度的推進和穩定適用”[15]。在認罪認罰從寬案件中,犯罪嫌疑人、被告人作為理性人會衡量認罪認罰與否對刑期的影響大小。刑期越精準,越有利于被追訴人作出判斷。而且獲知的時間越早,量刑預期越明確,越有助于犯罪嫌疑人、被告人確定是否認罪,如果已經認罪的則有助于穩定其口供。檢察機關通過提出精準化的量刑建議,能夠更好地激活認罪認罰從寬制度的“激勵機制”,鼓勵被追訴人自愿認罪認罰,強化認罪認罰從寬協商過程及其結果的穩定性[7]。

第二,檢察機關的量刑建議權與以審判為中心并不沖突,定罪量刑的最終決定權仍然屬于法院。即使被告人認罪認罰,法院審判時依然要對被告人認罪認罰自愿性、事實基礎進行審核。并不是只要控辯雙方形成合意,法院就徑行按照合意真實進行宣判。此外,檢察機關提出精準量刑建議是“分工負責、互相配合、互相制約”原則的具體表現。量刑建議作為審查起訴中的重要內容,量刑建議的質量高低直接反映了審前工作的扎實與否,有理有據的精準量刑建議能夠以審判為中心打下堅實的基礎[27]。

第三,隨著科學技術的發展,提出精準量刑建議的難度逐漸減少。如今普遍適用的智慧司法系統如今我國一些互聯網企業也在探索智能定罪量刑系統。比如,“由廣東博維創遠科技有限公司研發與設計的‘小包公智能定罪與量刑系統,對于認罪認罰案件,具備強大的智能精準預測量刑功能,能夠更好地推進量刑規范化改革。目前,該智能定罪與量刑系統已在全國200多個法院、檢察院使用或試用,試運行效果良好”。參見樊崇義《關于認罪認罰中量刑建議的幾個問題》,載檢察日報,2019-07-15(02)。可以通過大數據分析技術匯總大量的判例數據,進行智能分析,抓取核心的量刑情節,并對量刑與對應量刑情節進行數據歸納、分析和總結。如果司法工作人員輸入基本案情,量刑智能輔助系統能夠完成刑期預測的智能輸出。運用好大數據將會極大地輔助量刑精準化。不少地方都正在探索量刑建議智能輔助系統,可以預見未來量刑活動在大數據智能輔助辦案系統的協助下能夠更加簡便[15]。

第四,本文所提倡的量刑建議精準化并不是毫無區分的精準化。考慮到重大疑難案件量刑建議的復雜性,量刑建議的精準化程度也可以實現分級。具體而言,盡量對可能判處3年以下有期徒刑、拘役、管制或單處附加刑的常見罪名案件提出確定刑量刑建議;對可能判處3年以上的較復雜的刑事案件,則要提出幅度刑量刑建議,并盡量將幅度刑量刑建議的幅度控制在小范圍之內[15]。

此外,為了配套量刑建議的精準化,刑法需要更為細化的銜接規定。

首先,刑法需要銜接2018年刑訴法對“從寬”作出的細化規定,將從寬分為從輕、減輕、免除處罰多種情形,并以“應當從寬”為原則。此外,最高法、最高檢有必要盡快聯合出臺認罪認罰從寬量刑指導意見,明確不同類型認罪認罰的從寬幅度,既為實務部門提供可供參照的操作指南,亦有助于認罪認罰案件量刑的明確性、透明性。

其次,有必要深入探討認罪認罰作為獨立從寬事由的幅度大小。有學者結合量刑指導意見中從寬幅度一般不超過50%的規定,提出認罪認罰“從寬”的上限標準不應超過60%的觀點[15]。該學者所提的應對從寬幅度設置上限以及應該參照量刑指導意見中已有量刑幅度標準的觀點言之有理。但是需要指出的是,“50%”和“60%”的上限討論的是所有量刑情節加成后的總標準。而本文語境中所討論的認罪認罰“從寬”幅度標準只指涉“認罪認罰”作為獨立量刑情節時的幅度。有學者指出,認罪認罰作為單獨的量刑從寬情節的最高從寬比例上限應該為40%[28],這個幅度的考量較為妥當[29]。因為認罪認罰除了和自首、坦白一樣具有及時懲罰犯罪、提高司法效率、反映被追訴人認罪伏法的悔罪態度之外,還能促使訴訟程序的進一步分流,在節省司法資源方面更為顯著。故而可以考慮將認罪認罰的從寬幅度設置得比一般的自首、坦白更大一些,以表示對其認罪認罰的鼓勵[28]。

除此之外,還應“依照訴訟節點的先后順序調整從寬的幅度變化,從而調動被追訴人盡早認罪的積極性”[28]。關于認罪認罰從寬的階段化、層級化在試點階段已有成熟經驗可供參考。比如,在廈門市集美區,法院牽頭各單位,在試點期間即共同確立了“321”階梯式量刑從寬機制。在偵查階段、審查起訴階段以及審判階段自愿認罪認罰的,分別最多可以在基準刑基礎上從寬30%、20%、10%,在實踐中收到了較好的效果。有鑒于此,為了鼓勵和引導被追訴人盡早自愿認罪,設計從寬處罰的幅度應該按照認罪的訴訟階段形成差異性的階梯。按照“認罪越早、從寬幅度越大”的原則,將認罪階段分為偵查、起訴、審判三個遞進的訴訟階段。具體而言,偵查階段被追訴人認罪認罰的,最高可以按照40%的比例從寬;被追訴人在審查起訴階段認罪認罰的,最高可以按照20%的比例從寬;被追訴人在審判階段認罪認罰的,從寬比例最高則不可以超過10%。

最后需要注意的是,有可能出現被追訴人既可能符合自首,又可能符合認罪認罰的情形。如前所述,辦案人員尤其是法官需要甄別認罪認罰與自首、坦白、當庭認罪的重合與區分,運用自由裁量權來確定各自從寬幅度,避免重復評價的同時,具體闡釋不同量刑情節從寬的理由。

總之,任何法律制度的實施都必須建立在尊重不同法律之間的聯系,尊重學科之間體系性的基礎之上[30]。同樣,認罪認罰從寬制度的研究和實踐也必須有體系性的觀察。隨著我國勞教制度的廢除,以及我國犯罪圈設置的進一步擴大,犯罪門檻的進一步降低,刑事案件總數不斷激增。如何提高司法效率、節省司法資源成為一個擺在司法工作者面前的非常現實的問題。在正當程序和人權保障理念深入人心的當下,一味通過縮短程序期限來提高司法效率的做法并不可取。可能還會帶來“忽略正義”“罔顧真實”的問題。但如果能夠通過刑法量刑從寬的實體銜接來勸導被追訴人認罪認罰,從而降低犯罪偵查的難度,便于盡快明晰案件爭點,避免不必要的扯皮和對抗,無論在效率上還是制度正當性上都更為可取。

由于認罪認罰實體從寬最終的落腳點是刑罰上的從寬,“認罪認罰從寬”如何與已有的量刑從寬情節進行銜接,從寬幅度,從寬標準等,都是刑法無法回避且必須作出回應的問題。

參考文獻:

[1]周光權.論刑法與認罪認罰從寬制度的銜接[J].清華法學,2019(3):28-41.

[2]譚世貴.實體法與程序法雙重視角下的認罪認罰從寬制度研究[J].法學雜志,2016(8):15-25.

[3]熊秋紅.認罪認罰從寬的理論審視與制度完善[J].法學,2016(10):97-110.

[4]盧建平.認罪認罰從寬:從政策到制度[J].北京聯合大學學報(人文社會科學版),2017(4):88-94.

[5]黃京平.認罪認罰從寬制度的若干實體法問題[J].中國法學,2017(5):173-195.

[6]孔令勇.教義分析與案例解說:讀解刑事訴訟中的“認罪”“認罰”與“從寬”[J].法制與社會發展,2018(1):188-204.

[7]樊崇義.關于認罪認罰中量刑建議的幾個問題[N].檢察日報,2019-07-15(2).

[8]徐世亮,趙擁軍.坦白情節是認罪認罰程序的必要不充分條件:兼論認罪認罰從寬程序作為獨立的從寬因素之必要性[N].人民法院報,2019-08-15(006).

[9]趙恒.“認罪認罰從寬”內涵再辨析[J].法學評論,2019 (4):174-183.

[10]李立峰,閔豐錦.認罪認罰應視為獨立的量刑情節[N].檢察日報,2019-05-21(3).

[11]盧建平.刑事政策視野中的認罪認罰從寬[J].中外法學,2017, 29(4): 1000-1023.

[12]顧永忠.關于“完善認罪認罰從寬制度”的幾個理論問題[J].當代法學,2016(6):129-137.

[13]左衛民.認罪認罰何以從寬:誤區與正解:反思效率優先的改革主張[J].法學研究,2017(3):160-175.

[14]胡云騰,最高人民法院刑事審判第一庭.認罪認罰從寬制度的理解與適用[M].北京:人民法院出版社,2018:128,135.

[15]卞建林,苗生明,李建超,等.確定刑:認罪認罰從寬制度下量刑建議精準化之方向[N].檢察日報,2019-07-29(03).

[16]貝恩德·許乃曼.公正程序(公正審判)與刑事訴訟中的協商(辯訴交易)[G]//陳光中.公正審判與認罪協商,北京:法律出版社,2018:33.

[17]何群,儲槐植.認罪認罰從寬制度的實體法解讀:從刑事一體化的視角[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2018 (6):91-95.

[18]王瑞君.“認罪從寬”實體法視角的解讀及司法適用研究[J].政治與法律,2016(5): 108-117.

[19]卡爾·拉倫茨.法學方法論[M].陳愛娥,譯.北京:商務印書館,2005:6.

[20]國家檢察官學院刑事檢察教研部課題組.檢察機關認罪認罰從寬制度改革試點實施情況觀察[J]國家檢察官學院學報,2018(6):130-142,173.

[21]托馬斯·霍納爾.檢驗臺上的德國協商模式:在鼠疫和霍亂之間[G]//劉昶,譯.陳光中.公正審判與認罪協商,北京:法律出版社,2018:252-254.

[22]樊崇義,徐歌旋.認罪認罰從寬制度與辯訴交易制度的異同及其啟示[J].中州學刊,2017(3):44-51.

[23]周新.認罪認罰從寬制度立法化的重點問題研究[J].中國法學,2018(6):172-193.

[24]施鵬鵬.邁向刑事訴訟的憲法化:意大利的“奧蘭多”改革及其評價[J].國家檢察官學院學報,2019(2):158-176.

[25]鮑鍵,陳申驍.認罪認罰從寬制度中量刑建議的精準化途徑與方法:以杭州市檢察機關的試點實踐為基礎[J].法律適用,2019(13):34-42.

[26]李勇.“以審判為中心”的精髓與支柱[N].人民法院報,2016-05-26(5).

[27]白秀峰.以審判為中心訴訟制度下的量刑程序研究[J].三峽大學學報(人文社會科學版),2016(4):85-90.

[28]趙恒.論量刑從寬:圍繞認罪認罰從寬制度的分析[J].中國刑事法雜志,2018(4):64-78.

[29]王愛立,雷建斌.《中華人民共和國刑事訴訟法》釋解與適用[M].北京:人民法院出版社,2018:25.

[30]克勞斯·羅克辛.刑事政策與刑法體系[M].蔡桂生,譯.北京:中國人民大學出版社,2011:56.

Research on pleading guilty and confessing from the criminal law angel

LI Zhongmin

(Southwest University of Political Science and Law,Chongqing 401120,P.R.China)

Abstract:

Although the confession and punishment system is currently only written in the Code of Criminal Procedure Law, it is a comprehensive system, and its implementation cannot be separated from the support of criminal law. The article focuses on the meaning of “confessing guilty and accepting punishment” in the doctrine of criminal law, clarifying the overlap between confession and punishment and the existing wide-ranging reasons, and exploring the unique value of “ confessing guilty and accepting punishment”. It is pointed out that in addition to the reduction of the probationary punishment of the prosecuted, the pleading guilty plea also speeds up the circulation of the procedure and improves the efficiency of the judiciary. Therefore, it has the connotation of the system that has not been covered by the confession. At the end of the article, it is proposed: the criminal code should make a principled provision for confession and confession; the criminal law should clearly recognize the confession and punishment of the entity; the criminal law provides discipline support for the standardization and precision of sentencing recommendations.

Key words:pleading guilty and confessing; circumstances of sentencing; cooperation of criminal law; independent sentencing element;accurate sentencing

(責任編輯?胡志平)