柬埔寨吳哥古跡崩密列東神道建筑考古復原的初步構想

——兼論崩密列遺址整體保護問題

中國文化遺產研究院 北京 100029)

金昭宇(中國文化遺產研究院 北京 100029)

一、崩密列遺址的研究背景

(一)崩密列遺址特點

崩密列(Beng Mealea)遺址是柬埔寨吳哥王朝核心區外圍的大型廟宇遺址,距離今暹粒市77公里,位于吳哥古跡中心區東北40公里,緊靠荔枝山(Phnom Kulen)南麓,其臨近吳哥王朝時期主要的采石場。雖然遠離吳哥核心區域,但其地理位置非常重要,是古代吳哥經濟文化交流的樞紐。它東西連接金磅塞圣劍寺(Prah Khan of Kampong Svai)和吳哥城(Angkor Thom),東北方向連接高蓋(Kor Ker)和瓦普寺(Wat Phu),向更北方向連接通往占婆國的軍事要道,向西連接通往吳哥核心區的古代運河,西南方向連接洞里薩湖(Tonle Sap Lake)。崩密列遺址周邊還包括附屬建筑、道路系統、水利設施、自然河流、采石場以及橋梁、公路、人工湖、堤壩、驛站、醫院、窯址等,完全具備了“城市”的格局和規模,這里可能曾作為規模龐大的人口聚集地以及重要的農業生產地,可以與吳哥王城媲美。

崩密列遺址坐西朝東,整個寺廟規模宏大。寺廟平面布局遵循幾何形式排布,其中心區由護城河包圍,東南西北各有一條道路與主體建筑相連,外部連接縱橫交錯的道路網絡。東神道直接通向東池,與其他神道相比,它的距離最長,是南、西、北神道長度的四倍左右。崩密列遺址主體建筑位于寺廟中心,由三圈圍墻環繞,圍墻與建筑內的回廊及舞廳、圣殿、藏經閣相互連接。主體建筑中央的圣殿位于第一圈圍墻內,形成了十字形交叉的建筑平面。建筑主次分明、高低錯落有致,形成下沉式院落布局。層層環繞的回廊和圍墻,將主體建筑內部空間隱藏起來,形成了嚴密緊湊的形式與格局,既具整體感,也有豐富的層次感。另外,崩密列遺址是一座擁有印度教和佛教多元信仰的寺廟遺址,雕刻藝術精美,圖案呈現出多樣性特點[1]。

(二)崩密列遺址歷史

關于崩密列遺址最早期的歷史,至今沒有發現具體可靠的記載。研究者曾根據一份貝葉經記載的“格多密列的故事”(Ke Tu Mealea)來進行推測。這個故事記載說,因陀羅令工匠之神毗首羯摩下凡,為格多密列國王修建了一座有池水環繞的寺廟。毗首羯摩在修建完成吳哥寺后,便開始著手建造崩密列寺。由于格多密列國王參與了寺院的工程建設,人們便借用國王名字的一部分“密列”,將寺廟命名為崩密列[2]。吳哥時期寺廟和一些大型建筑研究者,都會提及和引用這個故事,它已成為吳哥所有重要建筑的共同歷史來源。一般認為,這個故事大約形成于中世紀時期(約公元15-19世紀上半葉),此時柬埔寨已不再大規模修建寺廟,百姓們大多傾向于相信一些大型建筑出自天神之手的傳說,認為只有天神才有能力營造這些寺廟。可見,盡管“格多密列的故事”的真實性有待考證,但一定程度上反映了高棉民族的歷史記憶,也說明崩密列與吳哥寺在建造年代上存在緊密的聯系。

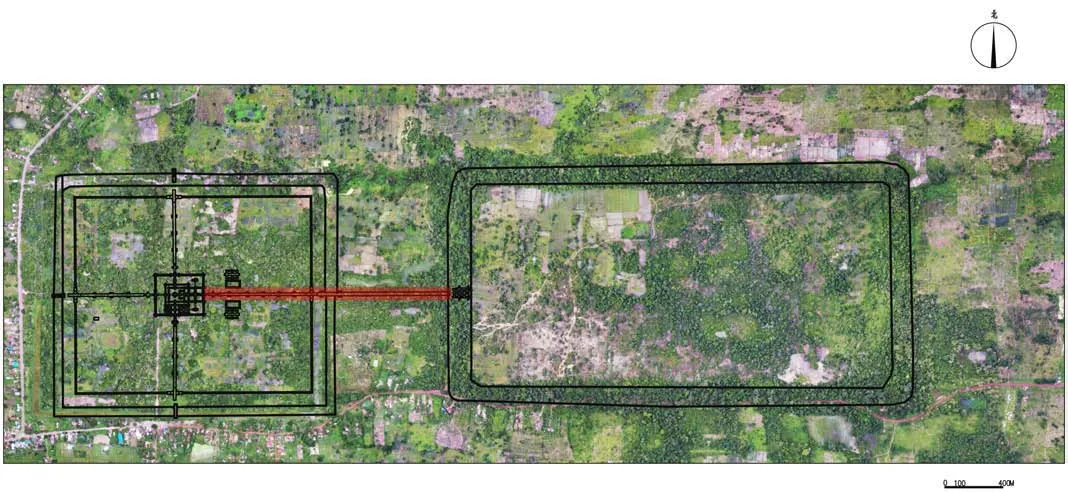

圖1 崩密列遺址的平面圖(紅色:東神道位置,底圖為航拍正射影像圖)

由于缺乏碑銘和古代文獻的準確記載,各國學者們對崩密列的建筑年代提出了不同的觀點。最早有“蘇利耶跋摩二世(Suryavarman II)建造說”,后有“吳哥寺之前說”“吳哥寺之后說”,近年又出現了“阇耶跋摩七世(Jayavarman VII)之說”等多種不同的觀點。通過對崩密列遺址的建造技術、造像、門窗、立柱、墻面裝飾等方面的綜合考察和分析,筆者傾向于其建造時間在公元12世紀左右,屬于吳哥寺風格向巴戎寺風格轉變的過渡時期,這也是目前各國學者比較一致的觀點。

(三)研究狀況

19世紀晚期-20世紀中葉,拉戎基埃(Lunet de Lajonqui¥re)、艾莫涅爾(Aymonier)、賽代斯(Cìd¥s)、亨利·馬紹爾(Henri Marchal)、布瑟利耶(Boisselier)等人基于實地調研與歷史檔案資料,對崩密列遺址開展了從建筑學、歷史學和藝術史等多角度的研究。20世紀80年代,崩密列遺址遭到了人為破壞,對其保護與研究工作短暫中斷。1992年,崩密列遺址被列入《世界文化遺產預備名錄》,2003年底正式對游客開放,2004年柬埔寨政府正式劃定了崩密列遺址的保護范圍。自2004年開始,柬方在崩密列遺址先后開展了一系列研究和保護工作,包括:古跡清理、調查排水系統、搭建參觀棧道;在建設游客中心之前開展預防性考古發掘,對環壕進行考古清理工作,了解環壕底部基礎和堆積情況[3];對崩密列遺址主體建筑外回廊東南側局部區域進行解剖,揭露了部分建筑基礎結構和排水情況;對崩密列遺址北神道局部區域進行考古發掘,對神道保存現狀進行測繪與記錄等等。除此以外,日本名城大學(Meijo University)、早稻田大學(Waseda University)和柬方聯合對崩密列進行整體的建筑勘察和測繪[4]。柬方還與法國遠東學院、澳大利亞悉尼大學通過激光雷達(LiDAR)技術獲取了崩密列遺址的圖像(圖1)。然而,該遺址的相關研究工作遠不如吳哥其他寺廟系統、豐富,研究和保護工作缺乏系統性和針對性,它的價值尚未得到揭示和重視,對崩密列遺址的整體格局、遺址性質、時代與內涵等缺乏全面、深入的認識。

1993年,柬埔寨和聯合國教科文組織發起了吳哥古跡保護國際行動,中國明確表示參加。從那時起,在柬埔寨的土地上,一直活躍著中國文物保護專家的身影。由于柬方高度重視與中方就崩密列遺址開展合作研究,在中柬雙方的共同努力下,2017年6月中國文化遺產研究院與柬埔寨吳哥古跡保護與發展管理局簽署了合作諒解備忘錄,目的是共同收集相關資料,聯合開展研究工作,就崩密列遺址的保護和修復達成共識,推進崩密列遺址的研究與保護。合作啟動后,中柬雙方成立了聯合考古工作組,共同開展了崩密列遺址的資料收集、整體格局初探,并將東神道選作具體研究對象,重點進行了勘察測繪、考古發掘和初步復原等工作。

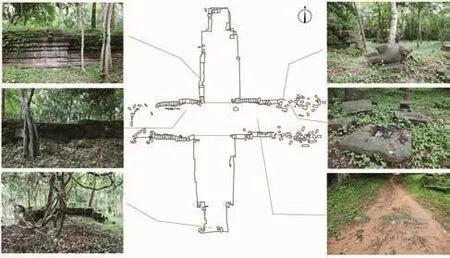

二、東神道現狀

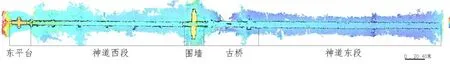

由于長期荒廢,歷經八百余年歲月變遷的東神道遭到了不同程度的自然破壞和人為擾動,道路兩側樹木肆意生長,雜草灌木叢生,道路被堆積掩埋①東神道是指連接主體建筑與水池之間的道路,本文使用東神道一詞也泛指東神道上及臨近的相關建筑。。自2017年開始,中柬雙方對東神道進行了三維掃描測繪和建筑考古現場調查。東神道總長度達836米,東西地面高差為2.35米,自西向東分為東平臺、神道西段、圍墻、古橋、神道東段五個部分(圖2)。

圖2 東神道平面及高程圖

圖3 東平臺現狀三維模型

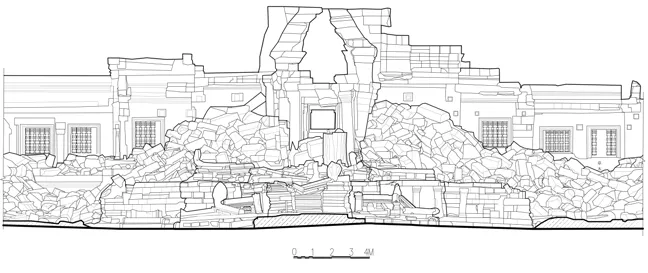

圖4 東平臺東立面圖

(一)東平臺

東平臺位于東神道的最西端,與東神道西段和寺廟中央主體建筑群相連。現東平臺建筑僅剩臺明,為須彌座形式,呈十字型,北、東、南三面分別設向外的踏步。東平臺殘長42.24米,寬23.37米,高約4.09米。平臺基座為夯土細沙實心,外包砂巖石砌筑而成,四周外圈圍以石柱枋。平臺上有那伽蛇頭、小墩子、欄桿等建筑殘件,周邊地面上也散落大量的建筑構件,包括那伽蛇頭、蛇身、石柱、條石等。砌筑材料主要為角礫巖、砂巖石。現狀為:植物根系侵害建筑結構和基礎,須彌座臺基部分傾斜坍塌,石構件歪閃變形、部分缺失,石構件風化嚴重,地面出現了不均勻沉降(圖3、4)。

圖5 神道西段現狀

圖6 圍墻現狀

(二)神道西段

神道西段與東平臺相連。其長度為311米,寬度為11.4米。從殘存的建筑遺跡可知,南、北兩側各設五個向外的踏步,每個踏步的間距約為56.77米。神道兩側植被生長茂密,神道路面大部分被自然土壤掩埋,條石基座、小墩子和那伽蛇頭及欄桿構件大部分倒塌、缺失,有少量殘存的建筑構件散落在周圍(圖5)。

(三)圍墻

圍墻位于神道西段與古橋之間。圍墻東西殘長約50.92米,南北最寬處為63米,頂部最高處距地面2.04米。主要材質為角礫巖和砂巖石。圍墻被東神道從中間穿過,在形制上幾乎南北對稱。圍墻上部雕刻著裝飾紋樣,靠近道路兩側用粗糙石塊砌筑。圍墻頂部為平臺,現僅剩臺明,呈階梯狀逐級下降。圍墻周圍雜草叢生,殘損石構件散落,局部出現歪閃,部分石砌塊缺失。石質圍墻兩側分別與夯土圍墻連接,向南、北兩個方向延伸,與南北神道穿過的石質和夯土圍墻相連,構成一圈環繞寺廟的防護設施②根據圍墻現有的砌筑形式,有專家推測,這里最初是一個未完成的月臺,但在后來的時期被改造,中軸線上的石塊被拆除后,放置在道路兩側。由于這些石塊來自于月臺內部,所以靠近圍墻內側的石頭表面到里面都很粗糙。另外,圍墻的平臺上原有部分木結構附屬建筑,后因腐爛缺失未能妥善保存。參見Mizoguchi A. & Nakagawa T. Koh Ker and Beng Mealea: Two Large Monuments at the Eastern Portion of the Khmer Empire, Scientific Research on Provincial Ancient Khmer Cities and Temples[R].Grants-in-Aid for Scientific Reasearch(A):Overseas Proiect Japan Society for the Promotion of Science four years from 2007-2010,2011:153-154.(圖6)。

(四)古橋

圍墻以東是古橋,平面呈“工”字形。古橋的殘損情況較為嚴重,欄桿、那伽造像倒塌、缺失,橋面被自然土壤掩埋,橋下的石柱枋也倒塌嚴重,橋翼兩側地面出現不均勻沉降。根據現存地面遺跡可知,古橋橋頭位于東、西兩側,南、北兩側分別設有兩個踏步。古橋砌筑材質主要為角礫巖石和砂巖石(圖7)。

圖7 古橋現狀

圖8 神道東段現狀

圖9 東神道整體考古復原鳥瞰圖

(五)神道東段

神道東段全長383米,寬為13米。其兩側矗立砂巖石燈柱,石燈柱間距為2.9米,高約1.93米。大部分石燈柱缺失,僅有少量折斷的殘件散立在道路兩側。道路大面積被自然堆積形成的土壤覆蓋,局部露出角礫巖石鋪砌的路面(圖8)。

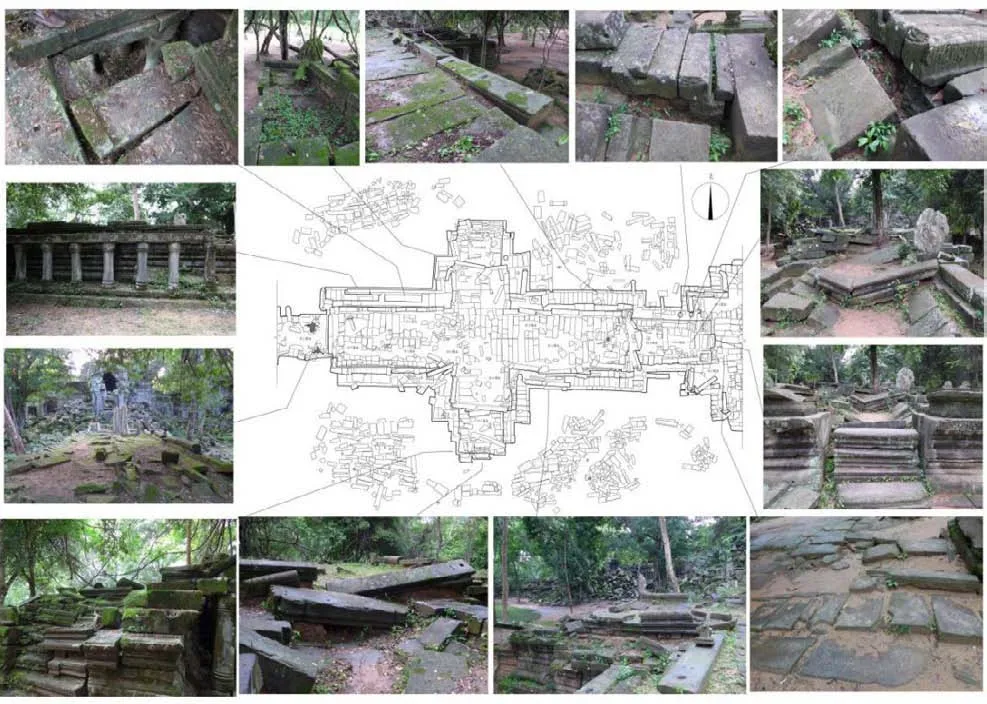

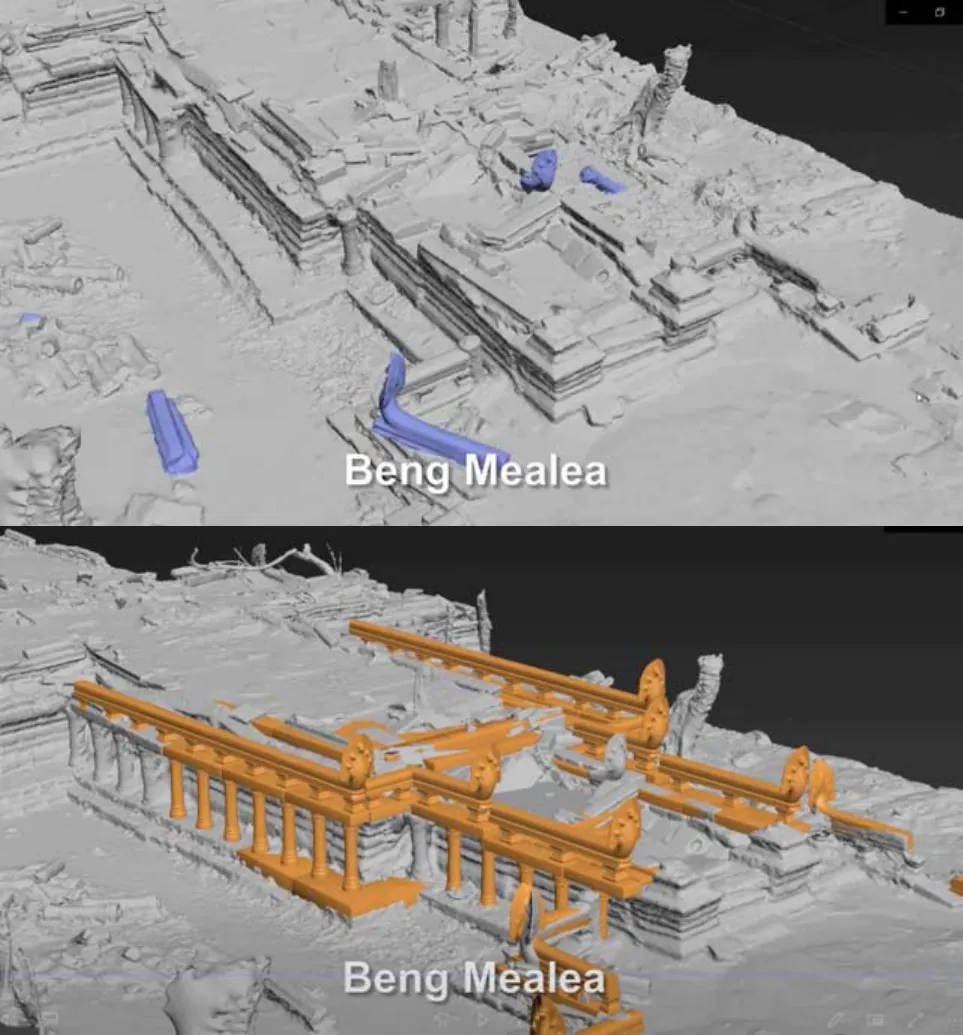

三、東神道建筑考古復原

由上可見,雖然崩密列遺址東神道建筑結構和基礎遭受了人為和自然的破壞,但主要建筑遺跡未經大規模擾動,大部分構件仍保留在原始位置,為應用建筑考古方法開展神道歷史原貌研究和復原提供了有利條件。特別是通過現場考古勘探和發掘,又獲得了一些具體、科學的信息③為了探明崩密列遺址東神道的建筑結構、建造形制、工藝特點、周邊人類活動遺存等,中柬聯合考古工作組于2017年6月-2018年11月,開展了東神道的考古勘探和發掘。本文僅詳細描述支撐建筑考古復原的考古遺跡。考古發掘的具體成果將以考古簡報形式另外發表。。在此基礎上,進行綜合分析研究,可以大致還原東神道原有的建筑形制與結構。

東神道在歷史上作為進出寺廟的主要道路,連通主體建筑和東部水池,是整個寺廟最重要的遺址之一(圖9)。神道向東延伸,拉長了寺廟的縱向空間,突出了寺廟的中心區域。神道由五個不同部分組成,各部分形制和結構各異,不同部分之間過渡平穩,富有起伏和長短變化。建筑砌筑材料和工藝考究,其上點綴著精美的雕刻紋飾。以下依自西向東的次序,分五個部分展開復原研究。

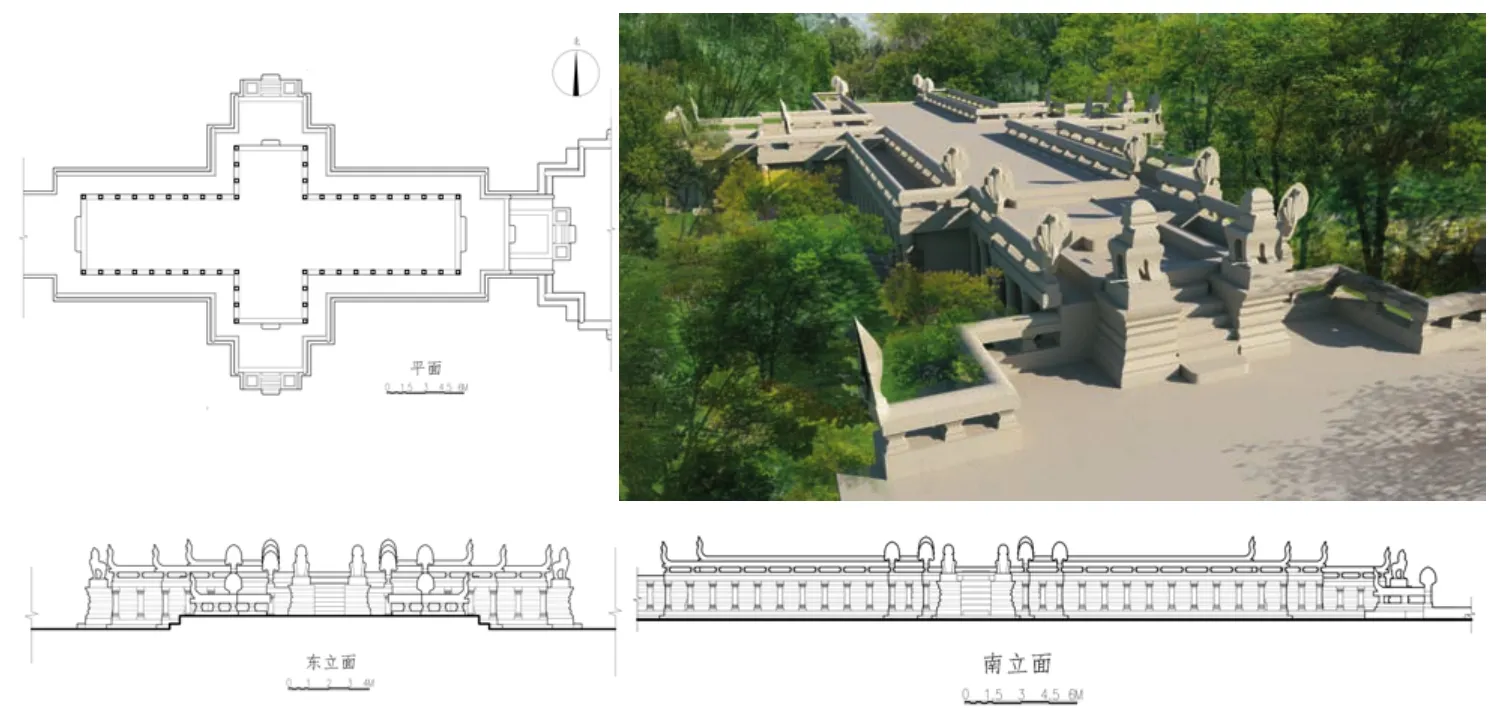

(一)東平臺

東平臺的須彌座及一層平臺殘損情況較為嚴重,須彌座出現了歪閃和傾斜,外圍的大部分石柱枋和石板倒塌、缺失。須彌座的輪廓較為清晰,最下層為外擴的臺基,厚度為0.22米。由于外圍石板上可見柱礎痕跡,通過記錄柱礎的位置,可初步知曉石柱枋的數量和間隔,石柱枋間隔為1.2米。確定了石柱枋的位置后,通過未完全倒塌的局部須彌座可知,石柱枋上原安放石板,石板上層為一層平臺的邊緣,距地面高度為2.35米。

一層平臺之上原有二層平臺。根據東平臺殘存一、二層的高差0.38米,可推測二層平臺的高度。由于二層平臺上可見一些帶孔的石板、散落的小墩子和倒塌、歪閃的那伽蛇,結合吳哥建筑的特征可知,它們應放置在二層平臺的外邊緣,構成向東南西北四個方向延伸環繞平臺的蛇形欄桿。欄桿共伸出8個蛇頭,每兩個蛇頭共用1段蛇身。據統計,平臺及周圍散落的蛇頭數量遠遠超過8個,大概為其兩倍,這些多余的蛇頭可能來自于另外的欄桿(圖10)。根據一、二層平臺的設計尺度和比例,一層距離二層平臺邊緣的垂直距離較遠,其上也應有石雕裝飾點綴,由此可以推測另外一部分蛇形欄桿應環繞著一層平臺,它們與二層平臺的神獸雕刻相互呼應、錯落有致。

東平臺北、東、南均設置向外的踏步。東平臺的南、北踏步對稱,兩側均出現了歪閃和傾斜,但根據殘損的石構件可推測踏步的結構。踏步兩側還有兩個殘損的獅子造像基座,結合崩密列遺址其他地點發現的獅子及其基座比例,可推測東平臺獅子的大小。東踏步較其他兩個踏步寬闊,根據東踏步邊緣石板的高差及月亮石所在的位置,可推測此處在一層平臺之下還有一層小平臺,這層平臺連接了東神道與東平臺,拉長了東平臺的縱深。同時,結合同時期吳哥寺和班蒂色瑪寺(Banteay Samre)平臺的建筑形制可知,蛇形欄桿具有連續性,在小平臺上也應有蛇形欄桿。由此可推測,東平臺總體長42.89米,寬24.88米,高4.4米。它的建筑形制層疊起伏,結構工藝精致細膩(圖11)。

圖10 東平臺現狀平面及殘損遺跡分布

圖11 東平臺建筑考古復原圖

(二)神道西段

神道西段的建筑形制和結構經過考古清理和發掘得以初步揭露(圖12)。路面為砂巖條石鋪砌,呈東西方向排列,自南向北共19排,條石尺寸大小不一,大的長1.5米、寬0.65米,小的長0.8米、寬0.5米,厚度均為0.2米。根據神道邊緣遺跡可知,基礎之下還鋪設兩層表面雕刻紋飾的條石,第一層厚度為0.16米,第二層呈須彌座式,厚度為0.49米。神道基礎距地面高度為0.65米。其南、北兩側各設五個向外的踏步,每個踏步均有兩級臺階,東側也有一個踏步,設一級臺階。兩側還分別有條石基礎、小墩子和那伽欄桿裝飾(圖13)。

(三)圍墻

圍墻位于神道西段和古橋之間。根據殘損構件和地面遺跡現象,可以推測兩側圍墻的建筑結構與形制(圖14)。圍墻分為南北兩部分,道路從中間穿過。圍墻兩側墻體頂部均有四層平臺,平臺逐級下降,每層高0.3米,每層寬度隨著向外延伸呈放大趨勢,圍墻基座呈須彌座式,外側雕刻紋飾精美。圍墻東北側地面殘存一尊傾倒的獅子殘像,原應放置在入口處(圖15)。

(四)古橋

古橋位于圍墻以東。考古清理發掘了古橋及環壕駁岸的結構(圖16)。由于西神道、南神道較東神道的古橋保存情況完好,并且與東神道古橋的建筑形制類似,可根據它們的情況推測東神道古橋的形制。古橋的長度為93.05米,寬12.44米,橋面上鋪砌砂巖石,砂巖石大部分呈東西向排列,石塊尺寸大小不一,大的長1米、寬0.65米,小的長0.35米、寬0.25米。古橋上的蛇形欄桿環繞橋身,蛇頭、蛇身首尾相接,蛇身下有小墩子。古橋的基礎由角礫巖石砌筑而成,基礎外圍安置石柱枋,石柱枋間距為1.9米,柱徑為0.43米,橋下可能有11個排水涵洞,涵洞寬度約為0.3米左右。古橋兩側的壕溝由平臺和踏步組成,平臺的寬度約8.6米,臺階寬8.45米。踏步自上至下錯縫砌筑9級臺階,砌筑的石塊在距離橋面6.5米范圍之內,總高度約為2.7米。臺階的材質除角礫巖石外,大部分使用夯土砌筑而成,它們向外延伸,與南北神道的古橋、環壕相連接,環繞整個寺廟。壕溝底部距地面約3.15米(圖17)。

圖12 神道西段考古清理后的路面

圖13 神道西段建筑考古復原圖

圖14 圍墻現狀平面與殘損遺跡分布

圖15 圍墻建筑考古復原圖

(五)神道東段

神道東段的形制和路面經過考古發掘清理被揭露出來(圖18)。路面上自東向西方向排列23排整齊的條石,整個道路寬13米。其中中間21排為角礫巖石條石,條石平均長度1米左右,寬0.50-0.55米,角礫巖石兩側各有1排砂巖條石,砂巖條石寬約0.73米。神道兩側的石燈柱置于砂巖條石之上(圖19)。

四、崩密列遺址整體保護思考

(一)崩密列遺址修復面臨的問題

崩密列遺址的大部分建筑倒塌,寺廟完全淹沒在原始叢林之中,被肆意生長的植被根系包圍。由于不曾經過大規模的人為干預與擾動,周邊環境保持著古樸、原始的自然風貌。伴隨著2003年崩密列遺址重新對公眾開放,為了滿足經濟、政治和社會發展的需要,一系列保護和利用崩密列遺址的行動和設想由此展開。由于崩密列遺址作為廢墟的景觀效果格外突出,其保護方法與修復理念在國際上長久以來備受矚目,關于崩密列遺址修復尺度的辯論也愈演愈烈,其原真性的維持與表達一直受到爭議。聯合國教科文組織吳哥古跡保護國際協調委員會常務科學秘書阿澤迪納·貝肖克(Azedine Beschaouch)教授曾指出:在十年前,聯合國教科文組織代表團曾前往崩密列遺址進行全面調查,當時已經具備了保護修復的物質和經濟條件,但由于文物保護理念存在爭議,因此未能立即對其采取保護修復措施。《吳哥憲章》第一部分保護原則指出:“任何干預行為都應該盡可能地尊重建筑結構的原始理念、建筑技術和歷史價值,以及其所呈現的歷史信息”。《威尼斯憲章》第十一條也指出:“各個時代為一古跡之建筑所做的正當貢獻必須予以尊重,因為修復的目的不是追求風格的統一。當一座建筑物含有不同時期的重疊作品時,揭示底層只有在特殊情況下,在被去掉的東西價值甚微,而被顯示的東西具有很高的歷史、考古或美學價值,并保存完好足以說明這么做的理由時才能證明其具有正當理由。”崩密列遺址的原真性應如何合理的闡釋?是否將不同時代留下的歲月痕跡看作是歷史信息的一部分?是否應去除歷史疊加的信息而追求修復風格的統一?這些問題至今仍是國際文物保護學術界爭論的焦點。

(二)東平臺保護修復設想

鑒于崩密列遺址的保護方法與修復理念在國際上存在較大的爭議,筆者在東神道建筑考古復原的基礎上,在對遺址不實施干預的前提條件下,以東平臺為例提出保護修復的不同設想,進一步思考保護修復的多種可能性,為探討崩密列的整體保護問題提供參考依據。以下詳細分析現狀遺址保護、局部重點修整、整體復原修復三種不同的修復設想。

設想一:對東平臺進行現狀遺址保護。考慮到東平臺殘損情況嚴重,局部基礎存在一定的安全隱患,在對東平臺不實施任何干預措施的情況下,應保持現有的參觀路線,圍繞東平臺參觀游覽,禁止攀爬平臺。這種方式可以完整的保留東平臺坍塌的歷史信息,保持建筑的廢墟感和滄桑感,也能確保游客的安全。

圖16 古橋環壕考古發掘

圖17 古橋建筑考古復原圖

圖18 神道東段考古清理后路面

圖19 神道東段建筑考古復原圖

設想二:對東平臺進行局部重點修整。根據遺址現狀建筑結構的研究和散落構件情況,最大限度的利用原有的構件,最小程度的使用新材料,對周邊散落的石構件進行整理和分類,對殘損斷裂的石構件進行修補,對缺失的石構件進行尋配,對局部缺失的結構性石構件補配,歸安東平臺東側歪閃、坍塌、散落在地的石構件。對存在嚴重險情的建筑局部,進行必要的基礎加固和維修,徹底排除東平臺的文物險情。局部重點修整后將展現出東平臺局部原有的建筑結構和形制,同時消除建筑的安全隱患,具備了向游客開放的條件,恢復了歷史上經過平臺進入主體建筑的通道。

設想三:對東平臺進行整體復原修復。與局部重點修整相同的是,整體復原修復也是基于對遺址現狀建筑結構的研究和散落構件情況的統計分析展開。對存在嚴重險情的建筑局部,進行必要的基礎加固和整體維修,徹底排除東平臺的文物險情。與局部重點修整不同的是,除了對周邊散落的石構件進行整理和分類,對殘損斷裂的石構件進行修補,對缺失的石構件進行尋配之外,還應基于建筑考古復原的成果,對缺失的石構件進行一定數量的、可識別性的補配。修復后的平臺將展現出原有的建筑結構,完全恢復東平臺建成時的建筑形制、還原欄桿等構件的布設,同時,修復后的平臺徹底消除了建筑的安全隱患,具備了向游客開放的條件,充分展現了建筑在吳哥時期的歷史風貌。

(三)虛擬修復實驗的應用與展望

上述東平臺的三種修復設想為崩密列遺址提供了保護和展示的思路。為進一步對東平臺局部重點修整設想展開深入研究,嘗試應用了虛擬修復實驗,開展修復過程和效果的數字化實踐。在虛擬修復實驗中,利用三維動畫等手段,模擬尋配、修補和補配石構件的過程,使東平臺歪閃、坍塌、散落在地的石構件得以歸安,最終虛擬完成東平臺的局部重點修整。這個過程不僅可以較直觀的展現東平臺的修復過程,還能展示東平臺原有的建筑結構和修復工藝。

同時,崩密列遺址東平臺的虛擬修復實驗不僅可以推動遺址的展示和利用,也能促進對保護修復問題的探討。一方面,從東平臺典型案例出發,可以將經驗拓展應用到其他的案例中,對寺廟整體不同類型的建筑進行類型分析,在不同區域選擇典型的建筑遺址進行研究和展示,更進一步開展崩密列遺址整體考古復原和保護研究工作,從而獲得更加系統和全面的研究成果。另一方面,以虛擬修復實驗成果作為具體的研討對象,可以在崩密列遺址的整體保護方法和理念方面提出更有針對性的建議和意見,在國際會議討論和游客公眾調查中發揮重要作用,以期在崩密列遺址保護修復問題上達成共識。應始終將東平臺的保護修復案例置于崩密列遺址整體保護利用的格局之下,便于東平臺的修復與崩密列遺址整體保護的基本格調相一致。

圖20 崩密列虛擬修復實驗動畫

五、結語

綜上所述,本文首先論述了崩密列東神道的歷史和研究狀況;而后利用考古學手段對崩密列東神道進行了測繪和調查,了解了它的現狀;繼而在勘探和發掘的基礎上,嘗試了對崩密列東神道遺址的復原,并呈現了建筑結構和形制的具體圖紙和模型;最后以崩密列東平臺的保護和修復的個案為依據,對崩密列遺址的整體保護和修復提出了觀點和看法。通過這些研究,希望對崩密列東神道乃至整個崩密列遺址今后的保護修復和展示利用,能夠有所幫助,能夠提供一些參考與借鑒。