安全、自主性的焦慮與數字社會

劉大先

在《瘟疫與人》結尾,歷史學家威廉·麥克尼爾以他一貫冷靜的筆觸寫道:“技術和知識,盡管深刻改變了人類的大部分疫病經歷,但就本質上看,仍然沒有也從來不會,把人類從它自始至終所處的生態位置(作為不可見的微寄生關系和一些人依賴另一些人的巨寄生關系的中介)中解脫出來。……技術、知識和組織都會改變,但人類面對疫病的脆弱,則是不可改變的。先于初民就業已存在的傳染病,將會與人類始終同在,并一如既往,仍將是影響人類歷史的基本參數和決定因素之一。”這本書出版于1976年,那一年,在非洲的蘇丹南部和剛果(金)埃博拉河沿岸村莊出現了一種病毒,此后隔幾年就會突然出現、神秘消失。四十年后,世界衛生組織才宣布加拿大公共衛生局研發的疫苗可實現對這種后來被稱為“埃博拉病毒”的高效防護。但是2019年它又再次肆虐,從東北非、中非,一直波及到西非多個國家,而剛果(金)衛生部門也不得不引進第二種埃博拉疫苗。

病毒是一種非細胞生物,就如同人類即人類社會一樣,會不停變異不斷發展,人類與病毒的關系因此就成了永恒的共生關系。2020年新冠肺炎疫情的出現及其在全球范圍內的蔓延,證明麥克尼爾的論斷依然沒有過時,而在病毒及人類對病毒的反應中,也映現出我們時代的面孔與社會的心靈。

張文宏醫生給海外留學生提防疫建議

一

無處不在的不安、彌散而又不可見的威脅、無可奈何又不得不與之共處……再也沒有什么比新冠肺炎更為恰切的時代文化隱喻了。人們像無法確定病毒一樣,無法確定當下的生活、文化與社會,這一切又與對肉體和健康的歇斯底里式關注——這是理想主義褪色后的必然結果——一起,引發并加劇更為切膚的情緒與情感反饋。

隨之而來的是更加讓人憂慮的病毒的變異性,尤其是它在全球各地的陸續爆發(僅有人跡罕至的南極洲幸免),讓對其發端的追根溯源變得疑竇叢生,這使得對病毒的恐懼無法被鎖定在具體目標之上,擊垮了可以給予人們穩定感的單線條因果邏輯,讓普通人的理性與情感飽受摧殘。人們被迫接受病毒的非意志性,它如同遠古的克魯蘇怪獸,越過了人類的善惡之分和認知范圍——具有強大的存在和破壞性力量,卻似乎在隨意與偶然中出現,是一種外在于主觀道德的存在——對人類毋寧說是漠視的。這種不可名狀、難以描述,讓它變成了一種流動性、彌漫性的恐懼。就像我們身處其中的后真相語境,你永遠不知道下一秒又會突發什么樣的“新聞/謠言”。他人的苦難直擊而來,讓人無法無視,Epi-demic(流行病)上升為Pandemic(全球大流行病),又附加了Infodemic(信息流行病),甚至關于疫情的話語很大程度上都壓倒了它的實際:所有的一切都指向于安全感的巨大危機。

澳大利亞大火、中美貿易戰、美伊沖突、英國脫歐、非洲蝗災擴散……2020年伊始,世界就呈現出種種惴惴杌隉之相。病毒則是生態環境、金融資本、地緣政治、宗教問題、糧油能源、跨國犯罪等風險之外,最為無形而深具威脅感的恐怖事物。任何一個稍微有頭腦的人,都不可能不聯想,由于疫情的中斷,極大可能帶來的失業增加、經濟蕭條、金融危機、通貨膨脹,甚至日用物資與食品的短缺。因而,病毒引發的焦慮夾雜著未來想象,已經溢出了單純醫學和公共衛生的范圍,而滋生為一種社會性精神危機。它不再僅僅是病理與治理的問題,同時向觀念領域延伸,我們缺乏一套現成的、完整的、能夠替代宗教或哲學的話語來進行敘述和修正。中國抗疫的過程中,在集體主義和理想主義光輝映照下的眾志成城、團結抗爭,部分地起到了精神治療作用,但它們也因在新型技術化語境中凸現出來的短板而惹來非議。這就造成了一個奇異的局面:一方面,災難實體已經造成了慘痛的傷害;另一方面,由瘟疫所引發的話語則加深了傷害的程度,甚至萌生出新型的傷害。對于很多人來說,信息泛濫、低劣化所造成的二次傷害比病毒本身所造成的傷害更大,人們的認知結構和情感模式也由此生發出裂變。

從更開闊的范圍來看,安全焦慮來自于項飚所謂的當代社會的“超級流動性”。不僅在中國國內導致了與2003年防控SARS病毒時不同的從鏈式反應到網格一板塊式反應;從全球來看,也可以清晰地觀察到疫情與其他地區與國家之間的關聯,它的流動性與擴散與全球供應鏈互為表里,正因為全球地區與國家之間在政治、經濟與文化上的深度嵌入,使得疫情從一開始就不可能是地方性的。但意味深長的是,它引發的后果卻是部分國家與地區的逆全球化或者說是去全球化的舉措——許多國家所采取的封閉措施以及附帶著經濟考量的保守主張,使得邊界、主權與國家利益被凸顯出來——而原本順理成章的結果應該是應對全球災難的全球團結與合作。

2020年3月12日,英國首相鮑里斯·約翰遜提出“群體免疫”引起全球熱議

這使得當下全球各領域都處在巨大的不確定性中,四月初的時候,我接受過一個媒體的采訪,主旨是談一下假如疫情讓世界從此走上“去全球化”的道路,會對文化領域尤其是人文交流帶來哪些影響。當時我回答的大致意思是,我們需要對疫情之前的“全球化”模式重新加以理解和認識,因為很多時候那種“全球化”不過是殖民現代性的延續:由強勢文明體所形成的世界體系,將某種以歐美為中心和主導的經濟形態與文化觀念擴散到其他地方,形成了所謂的“地方全球化”(比如好萊塢電影)與“全球地方化“(比如后發地區的旅游觀光、業)的“中心——外圍”結構。這個過程中也生發出“超民族國家”的國際組織與跨國精英,它們帶有瓦解民族/國家邊界的意味,但此種全球化模式所造成的利益分配不均、機會不平等、區域不平衡,反而激發了身份意識、主權國家的認同以及民族主義的吁求,進而在文化領域引發了保守思維與封閉行為的回潮,疫情只是暴露并放大了已經存在的“去全球化”的現象。但疫情同時也提醒我們實實在在生活在一個人類命運共同體之中,在面臨諸多危機的社會與時代中,不可能走回頭路,重新建起實體與精神的壁壘與界墻。在面對共同風險之時,需要的是協調共同利益和共同理想,后一點尤其困難,因為存在意識形態的阻隔,但一些最基本的價值觀(和平、友愛、公正、可持續發展)上可以達成公約數。疫情的擴散使得文化交流的渠道發生了一些阻礙,直接的表現就是許多區域性乃至全球性文化活動的取消與推遲,其中最突出的無疑是民族,國家的界限重新被明顯地標識出來,并進而引發了帶有身份政治和種族意味的沖突。但保守主義的回歸,乃至一定程度上民粹的興起,并非由疫情引起,疫情只是加深和放大了這種癥候,它是裹挾著經濟發展落差、政治理念區隔、宗教傳統差異等多種因素的結果,是對此前那種單一全球化模式的反撥。因為經濟與貿易的下滑,顯得不那么具有直接效應的人文學科經受的打擊也許更大,比如經費預算的收縮、項目學科的削減等等,會需要較長時間才可能恢復或者永遠不會恢復。

現在過了三個月,回頭再看這段采訪,對宏大事物的發言似乎很容易,因為這種表述是不及物的,是從信息到信息的傳遞膽涉及到疫情對于自己身心的影響以及由此產生的困惑卻很難表達。我一貫不相信常見的那種從個體經驗嗖地一下對接到宏大歷史的表述——那除了自戀和誕妄之外,并無實際意義,并未增加任何認知上的推進,不過是將個人經驗與觀念強加到某種慣例性的話語之中。而事實上,盡管此次疫情可能如同阿蘭·巴迪歐所說,“日光底下無新事”,但面對疫情的不同舉措,卻完全可能造成一個新的世界與文化的開端。比如,因為物理空間的隔離展開的網絡課程、線上會議與云端工作,帶來了知識與思想的新的生產與交流形式,已經并會進一步改變文化與傳播的觀念與風貌。另外,疫情應對時的中外差異,至少對于中國的人文知識分子而言,北美與歐陸的觀念與神話被無情的現實摧毀,令一度迷戀乃至迷信的個人主義和消費主義話語部分地無效。當此之時,是如何在話語的廢墟上重建一個立足的根基,并在這個根基上重新觀察世界與自我。

二

疫情及各自政府的應變措施,在歐洲哲學家中間引發的爭論頗具癥候意味,它指向的是自主性的焦慮。為了防控疫情而產生的許多損害公民權利的臨時性措施,有可能延伸為常規化和制度化的統治,從而使得國家主義乃至威權主義擠壓岌岌可危的個人自由,僅僅是對這種前景的想象就足以讓許多人不堪承受。在他們的觀念中,缺乏自主性的肉體生命不過是行尸走肉般的存在。在阿甘本看來,例外狀態常態化要歸因于政府與官員,而以鄰為壑、向裸命的退卻則變成了執政者有意為之的結果,進而導致自由的淪喪和永久的恐懼。這種言論讓他倍受攻擊,顯然,偏狹的精英意識使他忽略了“大眾”自身的選擇——他誤以為大眾是被動的、盲目的、可以被任意操控的“群氓”,而沒有意識到他們的主動選擇,至少他們在整個事件之中有自己的作用,在綜合性的合力中并非無腦、被動的“烏合之眾”。事實上,如果沒有他們的參與,例外狀態的常態化根本不可能迅速得以實施。就像阿納斯塔西·伯格所批評的“阿甘本談論問題的方式被置于一種區分的框架下,一邊是我們的生物學存在的‘赤裸生命,一邊是他認為更高級別的社會生命或論理生命。”這種“赤裸理論”的最大問題就在于它讓理論凌駕于現實之上,對于高蹈的遠景想象壓抑了當下的迫切需求;而對它的批評則顯示出個人,國家、自由,平等、觀念,實踐等二元設置的松動,具有理論突破的潛能。但是,阿甘本提出的問題和體現出來的表述方式卻正反映了當前具有普遍不安感的“情動現實”。

我曾經在別的地方借用瑪蘇米的話表述過這種意念中惘惘的威脅感:“面對未來的威脅,恐懼就是此刻預想的現實,是作為非存在的感受現實,是事物若隱若現的情動現實。”它不是真實和事實,而是極度真實和情動的事實。依據情動而定事實的邏輯帶有假定性,也就為先發制人的邏輯提供了合法性,“預先確保安全依靠的是預先防御行動帶來的不安全”,這種預防性邏輯處理的并非真實事件而是“符號——事件”,當下的行動是未來的可能性往回投射的結果。阿甘本在反思例外狀態常態化可能的時候,不自覺地重復了這個思維方式,與他所批判的對象分享了共同的邏輯,前者是基于有限信息進行無限推論,后者則根據有限信息進行預判式干涉,它們都是過度理性化而導致的悲觀主義預期與想象,體現出對于生命自主性可能失去的焦慮。

在疫情中,自主性焦慮的來源有兩種,一種是病毒本身,一種是作為行動單元的權力機構、組織與制度,前者是不可捉摸的,因而很容易導向對后者的指責。在最初由中國的封城舉措和歐洲某些國家“群體免疫”之間引發的討論中,可以看到不同價值觀所導致的不同立場,不同政府都是為了保證既定的社會秩序,但對于生命與自由的理解并不相同,公眾的接受度與承受力也存在差別,它們談不上孰高孰低,但都逃脫不了被指責的命運。而為了免于指責,有的政府又會難以避免地指責別人,試圖轉移危機。這真是一個悲劇。

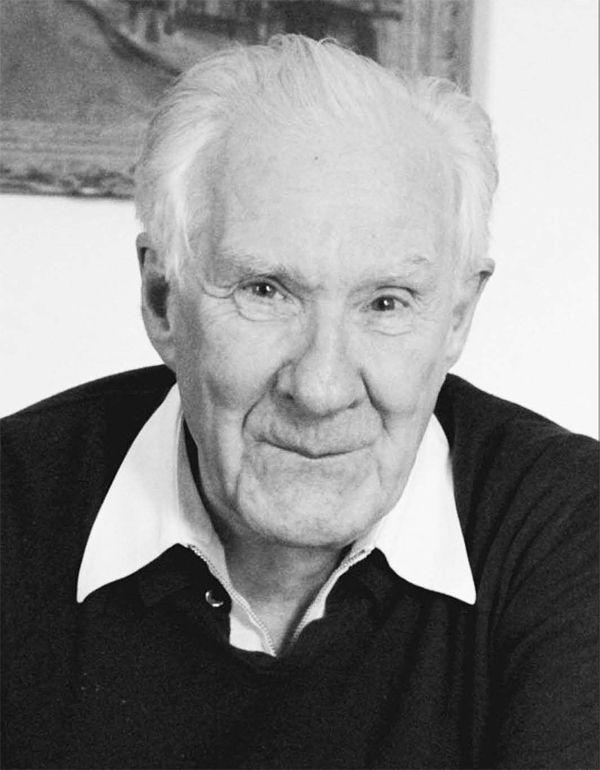

阿蘭·巴迪歐

不同的應對手段,各有其利弊,但無論如何,貝克所預言的風險社會已然成為事實,但貝克更強調制度性風險,沒有涉及到技術壟斷時代尤其是新媒體所帶來的影響——自主性的焦慮很容易在信息過載與信息繭房的悖反中被放大,而帶來身心分裂的狀態。這與隔離時代的生存處境息息相關,一方面身體被限制、禁錮在某個有限的地方甚至僅僅是某一個房間之內,另一方面他(她)又會通過便捷的網絡終端獲取泥沙俱下的海量信息。肉體的靜態與固化與信息受容中的急速、動態與變易彼此交沖,撕裂著確定性的認知空間與精神世界。

在不確定性中謀求建構某種確定性,從來都是文明社會的基本法則,確定性往往給予我們一種幻覺或者心理安慰,以修復生存和生活缺陷所帶來的巨大空洞,如今兩者之間的隙縫被撕裂得更為顯豁。這當然有一個轉變的過程,就是從最初以為疫情可以迅速得到控制,而嗣后很快發現不僅傳播的范圍、途徑與速度沒有得到有效遏制,甚至疫苗的研制也是一個曠日持久的事情——它變成了對現代治理技術與科學思維有效性的冷酷嘲諷,因而逼使人們在疫情防控中使用了“戰爭”的詞語、思維和操作方式。以至于我們再無可能自欺欺人地、無需自反地訴說確定性,并且甚至確定性自身的合法性都越來越受到質疑。這是一個危險的征兆,預示著反智的、放任自流的文化無政府主義和頹廢主義在悄然到來。“戰爭”其實還是預設了某種極端情境中的樂觀主義,哪怕出于撫慰的需要,也需要這種樂觀主義。但是樂觀主義本身不會解決問題,它依托的依然是人們對于醫學的信念,這是當宗教安慰無濟于事之后人們最后可以依歸的東西。在這里可以看到源于未知的、神秘莫測的恐懼,盡管有可能滑向不可知論,但終歸被科學與理性壓制了下去。

不過,焦慮、恐慌、由于無能為力而產生的憤怒、尋找替罪羊的沖動和尋找膜拜對象的渴求同時滋生。替罪羊與偶像,兩者彼此互為觀照,并且最容易戲劇化和形象化,從而也成為人們最便捷和最喜歡的話語表達方式。比如理中客的評論員、苦難與希望交織的悲情醫護、勇敢與犧牲相結合的感召典型……不同媒介的宗旨與民眾千差萬別的經驗,使得形象的輸出與輸入呈現出千姿百態,有時候幾乎是天壤之別,它們所引發的情感的對立與碰撞尤為令人不安。疫情強行使人們進入到一種新狀態中,生活同時如同研制疫苗一樣,進入到一種緊張的試驗狀態。很多時候并非理性,而是立場和激情主宰了疫情的敘事與接受,因為人們一時還沒有適應這種探索與實踐過程,尤其是當它融合了新興的數字社會背景的時候。

三

數字社會中的疫情不僅是一個公共衛生事件,同時也成了一個傳播學事件。這中間信息的高度流動性就如同病毒的高度流動性一樣彌漫開來。快速、超量與經常反轉的信息轟炸,窒息了冷靜的思考與衡量,只給生物性本能的應激留下了短暫的間歇。這個時候,信息的修辭程度高低就決定了其傳播的速度與范圍。修辭的手段包括移情性的個人經歷與體驗,生動而帶有情節性的故事,描述性而易接受的語言風格、多形式(比如圖像、數據、視頻)的可視化呈現,關聯度上的接近性,甚至簡單粗暴的皮下注射式重復都是有效的。如同研究誤導心理學的彭尼庫克所說:“社交媒體并沒有激勵分享真實的文章,它激勵的是參與。”這正印證了我們在媒體場域的所見:表象的直覺刺激壓倒了深度的抽象思維,被動接受的參與擠占了主動的批判性思考。

按照正常的思維慣性,人們總是屁股決定腦袋,吊詭的是在面對共同危機的時候,往往是腦袋決定屁股,也即文化與價值觀的差異幾乎先驗地主宰了人們對于危機的判斷和認知。疫情所引發的爭論,令人們更多投注激情宣泄而沒有耐心去分析。激情宣泄當然也可以理解成危機時刻的自我保護機制,但各種關于疾病的隱喻,伴隨著狂熱的情緒被大肆宣揚開來,而隱喻自身卻無助于認識的推進,有時候更可能是遮蔽。

所以,疫情也不僅是一個心理學問題,更是一個政治學問題。它顯示出盛行了四十余年的新自由主義與消費主義的失敗(如同大衛·哈維所指出的),并暗示了當代政治的轉型,從生命政治向數字政治、從精英政治向大眾政治的轉型。我倒并不是帶有對“庸眾”的優越感來說這個話——事實上我并不認同所謂“群氓”與“庸眾”的說法,而只是描述這種現狀。我們明顯可以看到伴隨著工業化與商業化的成就而成長起來的當代大眾群體的誕生,他們生活的可能性從舊共同體的束縛中釋放出來,教育程度普遍提高,流動性增強,同時信息接收與政治參與度也得以提升。這種大眾既非任何意義上的精英,也不同于純粹的底層,他們屬于一般意義上在文化、地位、金錢上都處于社會中等程度的人。當大眾的政治意識覺醒之后,最主要的參與方式就是語言參與,而對語言參與的效果關注大于對其道理與意義關注,也即,他們不會在意語言的邏輯說服力,而更注重于其道德誘惑力和聳動情感的功效。大眾的訴求千差萬別,幾乎不可能形成共識,但精英政治很多時候會受到大眾政治的左右,比如在對病毒的追因式探究就是一例。還有,就是當我們對病毒及防控進行擬人化處理的時候,實際上又陷入到獵巫式的思維當中。雖然大眾話語歧異紛出、零碎松散,其影響在數字語境中卻不容忽視,它會倒逼精英話語做出應答。

精英政治在處理這種緊迫的生命議題時的應對不可謂不神速,尤其是中國,除了采取通常意義上的現代治理術之外,更加上了一層數字手段。如果說此前的治理體系包含了黨委領導、政府負責、社會協同、民主協商、公眾參與、法治保障等議程,此時的技術支撐無疑是醒目的存在。2011年,國新辦、全國人大、全國政協就開通了手機客戶端;2013年,外交部、國防部、交通運輸部、文化部、國家統計局相繼開通政務客戶端;2016年兩會前夕推出的國務院客戶端更是直接讓公眾與最高級別政府機構進行互動交流。疫情狀態讓遠距離云服務成為一種常態化操作,其力度甚至超過了曾經在這個路徑上走在最前沿的美國。

數字化技術滲透入生活,即時溝通、數碼支付與物流快遞等在帶來便利的同時,也引發了一系列的反思。諸如由于代際、教育程度、經濟與資源等因素所導致的分化狀況,會邊緣化一部分弱勢群體,使之成為數字社會中不可見的存在,一種在場的缺席。其實,數字技術的指數級發展幾乎讓所有人都邊緣化了,精巧的設備與新穎的創制很快就過時、陳舊而被替代,普通人不可能完全掌握與熟悉他身處的整全世界。同時,也會產生“被代表”的問題,即沉默者往往會被喧囂者的聲音所遮掩和取代,更遑論在利益過濾、偏好過濾和算法過濾中造成的信息繭房,從而造成數字社會常見的認知失調、極化與社會黏性稀釋。

日本動漫《心理測量者》

對于個體感受而言,最受關注的無疑是隱私與控制問題。比如健康碼,一般城市都會采取通過支付寶或者微信掃描獲取行程記錄來確認個體的健康程度或感染幾率的形式,而最為嚴苛(科學)的方式甚至有通過集成電子病歷、健康體檢、生活方式管理的數據,來建立個人健康指數,而那些數據包括每日運動、飲酒、吸煙、睡眠等巨細無遺的信息。這顯然是個人隱私的極大讓渡,作為緊急狀態中控制疫情的手段可以,可是一旦日常化則難以避免產生技術支配人、而人被數字化的后果。日本動漫《心理測量者》中有過這樣的科幻設定:某個掌控著大數據與算法的系統最終將通過各種指標來判斷并決定一個活生生的人的健康與否。這里涉及的問題不僅僅是精神、潛能、情感等能否被量化的問題,更迫切的焦慮來自于數據與系統由誰掌控的問題。這種舉措仍然是一種對于混亂中秩序維護的現代邏輯,韓炳哲描述過數字化時代“精神政治”可能比生命政治更有效率的可能,因為數字的透明與監視社會擁有進入集體潛意識的通道,以此干涉大眾未來的社會行為。但大眾政治正在顛覆這種邏輯,因為人從來都不是無自我意識的客體,數字監控是一柄雙刃劍,它的力量有多大、滲透有多深,觸發的情感聯動和行為反彈就有多大。最終,泛濫在數字世界的觀念和行動會像疫情中的病毒一樣,無法全然被納入控制,而只能在協調和平衡中共處。

大流行的病毒與數字社會因此形成了同構的隱喻,它本身是新出的,免疫系統尚未來得及辨識,它們可能就持續性地出現了變種。它迫使人體構筑全新的防御方法,包括新的抗體以及能辨識并抵抗的免疫反應。目前人類所做的一切措施,追溯源頭、控制擴散、研制疫苗,表現為一種行動與結構、變化與系統之間的沖突在結構與系統做出調適的同時,行動與變化也同時跟進。這是一場難分難解的追逐跑。無論從國家、組織,還是個人而言,都必須學會接受控制與失控交替的狀態——可能從來也沒有全然掌控這種事情,任何控制總會留下隙縫。一切井然有序、成竹在胸、試圖用既有的經驗應對突如其來事物的現代理性規劃,無疑不再適用了。這讓我想起伊藤穰一、杰夫·豪設想的未來社會生存法則,涌現優于權威、指南針優于地圖、實踐優于理論、多樣性優于能力、韌性優于力量……當然,結構與系統總有其惰性,其自我更新需要試錯和時間,這個時候自組織的力量因為其靈活機動和隨機應變反而顯示出其有效性,我們在武漢封城期間民眾的自救與互助中已經看到此種民眾之光。

歷史上的每一次重大疾疫,黑死病、天花、霍亂、西班牙流感,都改變了歷史的格局與進程。新冠病毒的爆發同樣迫使人們重組生產、生活形態與方式,也促使我們理解信息透明的意義,反思數字社會的利弊,重視環境污染與生態失衡的問題,進一步也沖擊著舊式的全球化與國家及個人安全的思路。歷史似乎在重復,但人們從來沒有踏入過同一條河流。我無意仔細討論馬克思或者柄谷行人的“歷史與反復”之說,他們無疑都同意,歷史只有表象上的相似與重復,它的結構實際上已經伴隨變化了的情境中發生更迭,憑借人的有限信息,以及窄小與淺陋的理性是無法勘破的。人們不可能在已經翻篇兒的歷史語境中再唱著過去的歌謠,現實的變化需要變化了的應對,而想象一個與病毒共處的世界,就是容納多樣性本身,也是禳災與治療的一種方式。

共處與容納是團結與合作的基礎,只有在這個前提下,我們才能對世界各地不同的處理方式抱有理解,進而尋求重建友愛的全球共同體的可能。疫情的危機與傷痛,才有可能轉化成人類認識自己、他者、生態圈與宇宙的關鍵性節點。阿蘭·巴迪歐說:“目前已有的——知識的情境——不能生產任何東西,除了重復。對真理,要確認其新奇,必須有所補充。它無法預料、不能計算。它超越了自身。我稱其為事件。在它的新奇中,真理顯現了,因為事件的補充打破了這種重復。”無論是悲觀,還是樂觀地看,疫情都是這樣一個真理性事件。