中國新就業形態的主要特征與發展趨勢

紀雯雯

【摘 ?要】近年來,中國經濟發展處于新舊動能轉換期。一方面,大數據、人工智能等新一代信息技術驅動的數字經濟持續上行;另一方面,勞動力和資源要素驅動的傳統經濟緩慢下行。中國數字經濟發展令人矚目,相關領域逐漸成為新就業的沃土,新增就業數量持續上升。2020年受新冠疫情沖擊,經濟下行壓力顯著加大,許多線下產業停擺或恢復緩慢,而新就業形態順勢崛起,無疑緩解了傳統經濟中吸納就業不足的問題,發揮了就業蓄水池和穩定器的作用。本文聚焦數字經濟背景下中國新就業形態的發展現狀,結合相關理論,進一步分析未來可能的發展趨勢。

【關鍵詞】數字經濟;新就業形態;新技術;新業態;新趨勢

根據中國信息通信研究院歷年發布的數據,2002—2019年間,中國數字經濟總量從1.2萬億元增加到35.8萬億元,其中以新產業、新業態和新商業模式為代表的數字經濟增加值2019年達到28.8萬億元,相當于GDP 的29%。數字經濟在中國國民經濟中的地位進一步凸顯。2014—2019年數字經濟對GDP增長的貢獻率始終保持在50%以上,其中2019 年數字經濟對GDP 增長的貢獻率達到67.7%,超越部分發達國家水平,顯著高于中國三次產業對經濟增長的貢獻,成為帶動中國國民經濟發展的核心關鍵力量。

與數字經濟上行形成鮮明對比的是中國經濟增速一直處于緩慢下行。如圖1所示,全球金融危機以來,中國GDP 增長率從2007年的14.2% 下滑到2014年的7.3%。2015年供給側結構性改革正式啟動。2019年中國全年GDP超99萬億元,增速為6.1%,較2015年下降0.9%。根據奧肯定律,經濟下行必然會給就業帶來巨大壓力。然而數據顯示,同期城鎮新增就業人數反而從1204萬穩步上升到1352萬人。2020年受新冠疫情的影響,中國一季度GDP呈現負增長,而根據人社部的預計,2020年新增就業人數依舊保持在1000萬人以上。蓬勃發展的新就業形態無疑成為穩就業的重要支撐。

一、中國新就業形態發展的特征事實

就業是民生之本、財富之源。“新就業形態”概念首次出現于中共十八屆五中全會公報(2015年10月29日通過)。2019 年,國務院《政府工作報告》首次將就業優先政策置于宏觀政策層面,旨在強化各方面重視就業、支持就業的導向。發展數字經濟,加強對新就業形態的支持,既保障城鎮勞動力就業,也為農業富余勞動力轉移就業創造空間,將成為中國優化就業結構、實現穩定就業目標的重要選擇。經過幾年的發展,新就業形態呈現以下特征事實。

(一)數字經濟中的新就業成為拉動中國就業增長的重要動力

中國信通院測算數據顯示(見圖2),2007年中國數字經濟占GDP比重為14.7%,吸納就業人數4411萬人。十幾年來,數字經濟繼續保持規模化高速擴張態勢。2018年數字經濟規模達到 31.3 萬億元,按可比口徑計算,名義增長20.9%,占GDP 比重為34.8%,數字經濟領域就業崗位為1.91 億個,占當年總就業人數的24.6%,同比增長11.5%,顯著高于同期全國總就業規模增速。波士頓咨詢公司(BCG)預測,2035年中國整體數字經濟規模接近16萬億美元,數字經濟滲透率為48%,總就業容量達4.15億。新就業形態既推動傳統就業升級,也帶來新增就業。初步統計結果顯示,新就業中每100個就業人口中,72個為升級原有就業,28個為新增就業崗位。

(二)數字經濟吸納就業呈現“3-1-2”結構特征

隨著數字產業化發展,數字經濟吸納就業能力顯著提升。2018 年中國數字經濟就業崗位為1.91 億個,占當年總就業人數的24.6%,同比增長11.5%,顯著高于同期全國總就業規模增速。此外,數字經濟對就業結構造成巨大影響,從產業就業結構看,第三產業的就業比例將持續上升,第一產業將進一步提高規模化、集約化、智能化水平以及農業勞動生產率,更多的農業勞動力將會被農業自動化釋放出來。第二產業(傳統制造業)就業規模將持續降低。

2018 年,第一產業數字化轉型相關崗位約有1928 萬個,占第一產業總就業人數的9.6%,占比提升約2%。第二產業數字化轉型崗位為5221 萬個,占第二產業總就業人數的23.7%,占比提升約1.4%。第三產業數字化轉型就業崗位約13426 萬個,占第三產業總就業人數的37.2%,占比提升約4%。可見,第三產業數字化轉型崗位占比提升最快,第二產業占比提升最慢,數字經濟吸納就業呈現出“3-1-2”的結構特征,因為第三產業勞動力數字化轉型難度最小,第二產業勞動力數字化轉型難度最大。

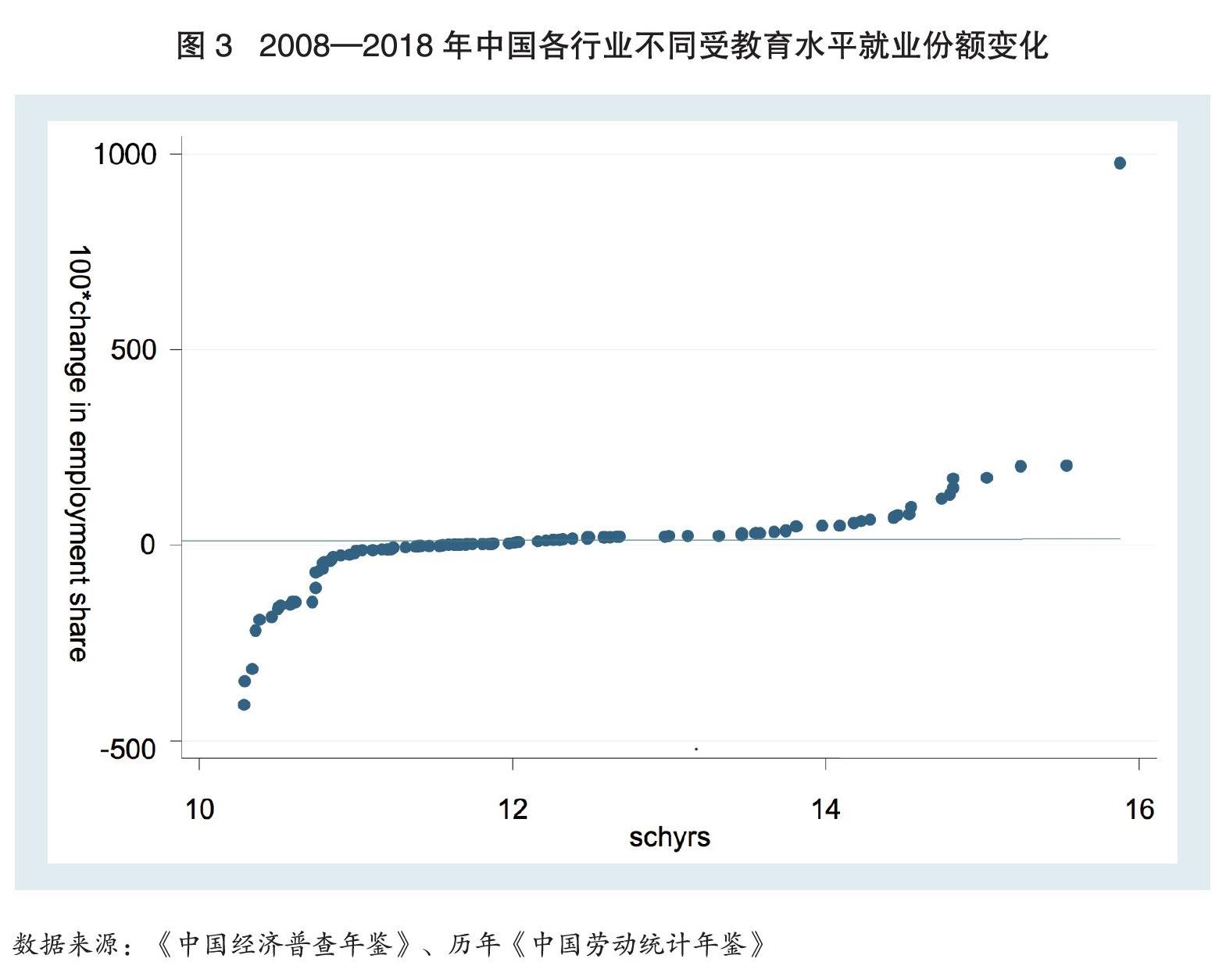

(三)新就業持續優化勞動力市場技能結構

隨著技術進步,當代高收入國家呈現出明顯的就業極化現象(又稱“空心化”)[1],表現為低技能就業崗位占比向上極化,高技能就業崗位占比呈現向上極化。中等技能崗位就業比重逐步下降(Wolfgang Keller,2019)[2]。這種現象在20世紀80年代的德國、21世紀初的歐盟及英國均曾出現(Dustmann, Ludsteck & Schonberg, 2009; Goos & Manning,2007; Goos, Manning & Salomons,2009)[3][4][5]。從2008—2018年,中國高技能勞動力就業占比從6.8%增長到30.34%,平均增幅達2.14%;中等技能勞動力就業占比從12.5%增長至31.38%,平均增幅達1.72%;低技能勞動力就業占比從80.8%下降至38.28%(注:高技能勞動力就業占比是指受過大學專科及以上教育的就業人員占全部就業人員的比重;中等技能勞動力就業占比是指受過高中教育的就業人員占全部就業人員的比重;低技能勞動力就業占比是指初中及以下教育的就業人員占全部就業人員的比重)。在數字經濟浪潮中,隨著新就業形態不斷涌現,中國勞動力市場并未出現就業極化的現象和趨勢。圖3顯示的是2008—2018年中國各行業不同受教育水平就業份額變化。整體而言,隨著勞動力技能水平的提高,就業呈現向上極化,然而,不同技能水平表現有所不同。在低技能就業崗位區域,隨著受教育水平上升,就業份額減速逐漸放緩;高技能就業崗位隨著技能水平上升,就業份額以邊際遞增的趨勢向上極化;在中等技能崗位區域,隨著技能水平上升,就業份額以較為緩慢的線性趨勢呈現向上極化。未來,隨著數字技術進步,中國新就業發展對勞動力市場結構的影響將受到“教育與技術的競賽”(克勞迪婭·戈爾丁等,2015)[6]的影響。

(四)新就業群體受教育水平顯著提升

從新就業群體的受教育結構來看,2016年中國的網絡平臺專職司機中55.1%為高中教育程度,20.7%為高等教育程度;兼職司機中,43%為高中教育程度,44.8%為高等教育程度,比例也大大高于全國就業人口相應比例[7]。中國勞動關系學院職工調查報告課題組于2019年5月—7月對途家在線信息技術(北京)有限公司進行了半結構式訪談調研,結果顯示,途家員工大多數為本科學歷,而且占據公司人數1/4的互聯網技術崗位均是碩士學歷,客服崗位基本是專科學歷,目前尚未擁有博士學歷的員工。總體來看,學歷層次與崗位要求直接相關,國際人才主要集中在海外事業部,其中60%以上都是具有海外學習經歷的國內人才,受教育水平達到碩士及以上。其國際化還體現在多元國籍的人才結構上,包括香港籍、臺灣籍以及外籍新就業群體。

從新增就業群體受教育結構來看,如圖4所示,1999—2019年進入勞動力市場的高等教育畢業生由84.8萬人增加到834萬人,增幅為883.5%;未升學直接進入勞動力市場的高中畢業生從1999年的458.5萬人先上升至2009年的819.2萬人,隨后又呈現下降趨勢,到2019年降至371.24萬人;中等職業教育畢業生從350.1萬人增加到2012年674.9萬人,隨后降至493.47萬人;初中教育畢業生從841.9萬減少到125.3萬人,降幅達82.71% 。在2001年前,新增勞動力還以初中教育水平為主,并且這一比例持續上升,2001年達到61.8%并在隨后迅速降低,2012年新增勞動力初中教育構成僅為8.1%。新增勞動力為高中教育水平占比在2009年達到56.5%,隨后逐漸下降,而這當中又是以中等職業教育水平為主。與此趨勢截然相反的是受過高等教育的勞動力顯著增加,從高等教育擴招后第一批大學生進入勞動力市場(2002年和2003年)的13.8%和17.1%增加到2019年的67.8%。在中國的城鎮勞動力市場上,新增勞動力受教育程度由初中畢業生為主演變為以高等教育畢業生為主。根據北京大學公布的2019年畢業生就業質量年度報告,北京大學碩博畢業生的靈活就業比重都在增加,其中2019年碩士畢業生靈活就業比重達到42.44%,較2018年上升4.01%;博士畢業生靈活就業比重為25.67%,較2018年上升3.11%[8]。

(五)就業方式、就業渠道靈活多樣

平臺經濟、共享經濟、眾包、眾創等新業態新模式的快速發展,引發就業深刻變革,除了產生傳統的雇傭型就業外,還催生了自主創業、自由職業、兼職就業等靈活就業新模式。根據中國社會科學院人口與勞動經濟研究所發布的《人口與勞動綠皮書(2017)》數據顯示,中國“靈活用工”復合增長趨勢由2013年的2.7%增長至2017年的9.1%,成長態勢良好,走勢上升明顯[9]。數字技術、互聯網平臺等打破了傳統組織邊界,向個體提供市場、研發、生產等資源,降低個體進入市場的壁壘,個體不必進入傳統企業就可以從事經濟活動,相應地,就業形式變得更加靈活多樣,成為吸納就業的重要途徑。數字經濟新就業平臺主要包括眾包和零工兩大類。根據工作任務指向性,眾包分為指向特定個人的自由職業群體(如抖音)和指向人群的微任務處理平臺(如豬八戒網和Amazon MTurk)。根據工作任務指向性,零工分為指向特定個人的零工和指向人群的微任務處理平臺,其中指向個人的零工行業特征較為明顯,比如住宿餐飲行業的Airbnb、交通客運行業的滴滴、物流業的快遞小哥、家庭和個人生活服務行業的58同城等。

(六)技術進步創造工作崗位,各類崗位需求量差異較大

麥肯錫全球研究院(McKinsey Global Institute)發布的報告稱,隨著科技的進步,未來全球大概有3.75億人口將面臨重新就業,其中中國占1億,將近1/3,崗位創造數量高于美國、德國、墨西哥和日本,低于印度。如圖5所示,在創意人員(藝術家、設計師、娛樂業從業者、媒體工作者)大類中,中國崗位需求將增長85%;在技術專家(計算機工程師、專家)大類中,中國崗位需求將增長50%;在教師(學校教師、高等教育及其他教育行業專業人士)大類中,中國崗位需求將增長119%;在經理及管理人員大類中,中國崗位需求將增長40%;在建筑人員(建筑工程師、建筑工人、安裝及維修人員)大類中,中國崗位需求將增長9%;在醫護人員(醫生、護士、醫師助手、藥劑師、理療師、保健員、保育員以及保健技師)大類中,中國崗位需求將增長122%;在專業人士(客戶經理、工程師、商業及金融專家、律師及法官、數學專家、科學家以及學者)大類中,中國崗位需求將增長26%;在可預測環境中進行物理活動的工作(機器安裝修理人員、安保服務、博彩業從業者、洗碗工、清潔人員、食物準備工人)大類中,中國崗位需求將下降4%;在社會互動(包含餐飲服務人員、零售及線上銷售人員、一對一理療師、娛樂業服務員、造型師、酒店及旅行相關從業者)大類中,中國崗位需求將增長36%;在難以預測環境中進行物理活動的工作(特別領域的機械工人、緊急應急人員、搬運工、機器安裝及維修工人、農業從業者、交通維修人員、建筑清潔工人)大類中,中國崗位需求將增長12%。

二、數字經濟對新就業的影響機制

數字經濟發展通過三種機制影響新就業的未來趨勢(紀雯雯,2017)[10]:

(一)互補效應或替代效應

數字經濟有兩種趨勢:一種是沿著以往技術進步的路線,對低技能勞動、重復性勞動進行替代;另一種是為了安全、高效而對已有工作進行反應和協同的技術,比如協作機器人,不是替代人類工作,而是提高人類工作的生產力,同時降低工作場所的傷害風險。

(二)規模效應

作為一種新的虛擬的生產要素,數據以更低的成本加速新企業涌現,并開辟新的經濟增長空間。一方面隨著新經濟規模不斷擴大,相應派生出新的崗位需求;另一方面,利用數據創業的企業,創造出許多新工作崗位,比如大數據運行平臺。

(三)匹配效應

借助高效的運算,數字經濟有效的信息平臺避免了傳統勞動力市場中的供求信息不匹配。數字經濟將借助互聯網、大數據等新技術,時時共享信息,動態匹配供求信息,以更為靈活的用工方式創造各種工作機會。

三、中國新就業形態的發展趨勢

過去勞動力市場中的工作崗位就像是一個個的小盒子,嚴絲合縫地嵌套在企業的大盒子中,小盒子里坐著適合該工作崗位的員工。相應的勞動力市場制度需要從工資、工時、招聘、解雇程序、就業保障等方面給出統一的標準,就像用磚頭蓋房子,雖然費時費事,但可以造出堅固穩定的房屋。未來勞動力市場,大盒子套小盒子的時代已經一去不復返,新就業形態將呈現一種開源模式。

(一)新職業、新崗位、新人才不斷涌現

2018 年12 月,中央經濟工作會議將5G、人工智能、工業互聯網、物聯網等納入新型基礎設施建設,即“新基建”。2020 年4 月20 日,國家發改委明確新型基礎設施的范圍,包括信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施等三大類。新基建可以增加就業、刺激消費和生產,新基建的加快推進,將涌現出許多新產業、新業態、新模式,也將催生更多的新職業和新崗位。

自頒布《中華人民共和國職業分類大典》(2015年版)以來,先后于2019年2月、11月以及2020年6月進行了三批新增職業修訂,共發布38個新職業。隨著數字經濟的深入發展,未來會孕育更多新職業,同時政府將加大支持靈活就業,為新就業形態開啟頂層制度設計。2020年7月,國家發改委等13個部門聯合公布《關于支持新業態新模式健康發展 激活消費市場帶動擴大就業的意見》,共同支持各種類型的新就業形態。如圖6所示,產業方面包括平臺化發展生態和虛擬化產業集群帶來的新就業;行業方面包括數字技術與教育、醫療、辦公以及公共治理深度融合后產生的一系列新就業;企業方面包括傳統企業數字化轉型過程中的新就業;新技術方面包括智能化、自動化以及無人化技術進步過程中的新就業;個體新職業方面包括借助新技術、新業態的市場化勞動參與認定;新就業方式包括創業型就業以及彈性分時就業、副業就業以及多點執業;共享平臺方面包括從服務共享新就業擴大到生產力和生產資料共享新就業;生產要素方面包括數據建設和數據流通過程中的新就業。

(二)應用技術全面滲透,替代效應與互補效應并存

據清華大學發布的《中國人工智能發展報告2018》,截至2018 年6 月,中國人工智能企業數量達1011 家,位居世界第二,中國人工智能領域的投融資占全球的60%,成為全球人工智能投融資規模最大的國家。人工智能在提高企業生產效率和人們生活便利性的同時,減少了許多重復性強、技能性低的就業崗位,改變了勞動力結構,對勞動力需求產生了負面沖擊。2016 年世界銀行發布的《世界發展報告》顯示,目前中國有55%~77%的就業將因技術水平較低而被自動化或人工智能取代。

孫文凱等(2018)[11]參考Frey 等(2017)的思路,基于1990、2000 和2010 年三次全國人口普查數據,估算出中國城鎮就業分布的19 個大行業的就業替代率,再通過加總來估計大致的總替代規模。該就業替代率指標是中國目前衡量人工智能對勞動力市場的影響程度的重要指標,具備權威性和前瞻性。該研究的估算結果表明(見圖7),在中國各行業的就業替代率中,房地產業的就業替代率最高,為0.888,說明房地產業中88.8%的城鎮就業人口存在被替代的風險。交通運輸、倉儲及郵電通信業,住宿和餐飲業,電氣、燃氣及水的生產和供應業的就業替代率也在0.6 以上。這些行業的程式化和重復性較高,被替代的概率較高。此外,中國城鎮勞動力市場的總體就業替代率為0.45,與美國預測的0.47 相近。就業替代率高于0.45 的行業還有建筑業(0.59),批發和零售業(0.5706),金融業(0.5654),農林牧漁業(0.54)及水利、環境和公共設施管理業(0.53)等5 個行業。而就業替代率較低的有文化、體育和娛樂業(0.2295),信息傳輸、計算機服務和軟件業(0.2),科學研究、技術服務和地質勘查業(0.13),教育業(0.088)等,這些屬于服務業,對知識和技能的要求較高,被替代的概率較低。2017 年,中國制造業的就業人數占比為28.1%,服務業的就業人數占比為44.9%(國家統計局,2018),可見,就業替代率較低的行業在中國的就業占比仍然不高。

(三)靈活穩定、兼容并包的勞動力市場逐漸形成

伴隨著經濟制度轉型、產業結構升級以及技術進步,中國勞動力市場也逐漸從制度性分割、工作場所分割[12]以及線上線下分割[13]趨向兼容并包。從中共十八屆五中全會公報第一次提出“新就業形態 ”的概念以來,政府從頂層設計上不斷強化政策支持力度,打通新就業入市路徑,兼容并包的勞動力市場逐步形成。

政府連續五年對新就業形態發展及未來趨勢進行政策調控。2016年以新就業形態作為產業結構轉型過程中的勞動力“蓄水池”,以此進行就業指導。2017年以新就業形態作為創業帶動就業的方式,以包容審慎的態度進行管理。2018年以新就業形態作為增量就業促進的渠道,以調節手段進行放松管理。2019年以“互聯網+”推動行業轉型發展,繼而促進新就業涌現。2020年新冠肺炎疫情防控過程中,新就業形態脫穎而出,順勢成為就業的穩定器,一些地方還出臺了國家級領軍人才認定政策,以“各顯其能,各得其所”打通各行業各類人才的晉升通道。未來應在新就業形態勞動者法律保障、保護好消費者合法權益等方面,把法律短板及時補齊,在發展中不斷完善[14]。

(四)構建新時代和諧勞動關系

第一次工業革命時期,英國曾出現勞資沖突上升、勞動關系惡化等情況。統計表明,1741—1760年間,英國勞資沖突達到57起,此后到1780年的20年間猛增到113起,而1781—1800年的20年間上升到153起[15]。隨著英國工業生產能力逐漸達到巔峰以及各行業全國性工會聯合會先后成立,工人在與雇主進行討價還價過程中的地位也不斷改善,為勞資關系緩和創造了良好的條件。技能型工人開始要求降低工作時間強度,實行每日9小時工作制,每周的工作時間從59小時縮短至54小時,工資也得到了提升。1929年全球經濟危機時期,美國失業人員達到1700多萬,實施羅斯福新政(The New Deal)的第一項措施就是穩就業。一方面擴大新增就業,啟動以工代賑的基建工程,爭取中小企業主支持,以此帶動新增就業;另一方面保障已就業崗位,采取《公平勞動標準法》(又稱《工資工時法》),它的主要條款包括每周40小時工時,每小時40美分最低工資,以此保障勞動者的經濟利益。在一系列措施的有效實施下,美國經濟開始緩慢恢復,人民生活得到改善。

立足新時代,中國工會十七大報告強調,“要推動建立適應新業態的用工和社保制度,建立健全互聯網平臺用工等新就業形態勞動標準體系。”

中國的勞動標準正在從生存型向質量型轉變,平衡工作和生活、就業發展以及消除就業歧視成為目標訴求。通過分析數字化發展指標與就業及勞動關系指標之間的相關性,可以對未來構建新時代和諧勞動關系有所啟示。本文借助世界銀行衡量數字鴻溝采用的指標,行業層面選取每百萬人擁有電腦數代表數字化程度;選取行業就業占比和女性就業占比代表就業指標;選取每周工作時間和人均月工資代表勞動關系指標(紀雯雯等,2019)[16]。采用皮爾遜相關系數(Pearson Correlation Coefficient)分析數字化程度與就業及勞動關系的相關性,這一方法并不能得出因果性結論,但有助于我們把握相關趨勢。結果如圖8所示,隨著各行各業人均數字化程度提高,人們的就業未被毀滅,反而工作時間將會縮短,并且收入上升。這無疑從另一個方面證明了科技向善,未來數字經濟將帶來更加多元化的就業形態和更高的就業質量。本文隨后又將“每百萬人擁有電腦數”指標換成“在人力資源管理方面使用信息化管理的企業占使用信息化管理企業比重”,以及“員工培訓占使用互聯網企業的比重”,代表企業數字化程度,結果保持一致,人力資源管理信息化與周工時負相關,員工培訓比例與周工時負相關,并且在10%的水平上顯著,也就是說企業人力資源管理信息化和培訓有利于降低工作時間。

地區層面選取電子商務交易額代表數字經濟發展程度;選取地區就業人數和女性就業占比代表就業指標;選取基層工會組織數和年度工會勞動爭議調解委員會受理勞動爭議件數,代表工會服務和勞動關系指標。皮爾遜相關系數分析結果如圖9所示,數字經濟發展與地區經濟發展和就業人數呈現出顯著的正向相關關系,這也與經濟邏輯保持穩健的一致性。在工會服務和勞動關系方面,數字經濟發展與工會服務呈現顯著正相關,這與中華全國總工會大力推行“互聯網+”工會服務成效一致。與此同時,結果也顯示,數字經濟發展與女性就業負相關,與勞動爭議數顯著負相關,這些無疑是未來構建新時代和諧勞動關系的重點工作方向。

注釋

[1] WORLD BANK.World Development Report 2016: Digital Dividends [R].Washington DC,2016.

[2] Wolfgang Keller,Hale Utar. International trade and job polarization: evidence at the worker-level[R].NBER Working Paper No. 22315,2019.

[3] Dustmann and Schonberg.Training and Union wage[R]. IZA working paper No.1435,2009.

[4] Goos.M.,Manning. A. Lousy and lovely jobs: The rising polarization of work in Britain[J]. Review of Economics and Statistics,2007(89):118-133.

[5] Goos.M.,Manning. A,Salomons A. Job polarization in Europe[J]. The American Economic Review,2009(2):58-63.

[6] [美]克勞迪婭·戈爾丁,[美]勞倫斯·凱茲 著,陳津竹,徐黎蕾 譯.教育與技術的競賽[M].北京:商務印書館,2015.

[7] 紀雯雯.數字經濟下的新就業與勞動關系變化[M].北京:社會科學文獻出版社,2019.

[8] 北京大學.2019年北京大學畢業生就業質量年度報告[R]. 北京大學招生辦,2019.

[9] 張車偉,等.人口與勞動綠皮書(2017):中國人口與勞動問題報告No.18—新經濟新就業[M]. 北京:社會科學文獻出版社,2017.

[10] 紀雯雯.數字經濟與未來的工作[J].中國勞動關系學院學報,2017(6):37-47.

[11]孫文凱,郭杰,趙忠,湯璨.我國就業結構變動與技術升級研究[J].經濟理論與經濟管理,2018(6):5-14.

[12] [美]托馬斯·寇肯,哈瑞·卡茲,羅伯特·麥克西 著,王侃,等譯.美國產業關系的轉型[M].北京:中國勞動社會保障出版社,2008.

[13] 紀雯雯,賴德勝.網絡平臺就業對勞動關系的影響機制和實踐分析[J].中國勞動關系學院學報,2016(4):6-16.

[14] 張曉松,鄒偉. 習近平談“新就業形態”:順勢而為、補齊短板[EB/OL]. http://www.xinhuanet.com/politics/2020lh/2020-05/23/c_1126023919.htm,2020-05-23.

[15] 劉金源.《反結社法》與英國工業化時期的勞資關系[J].世界歷史,2009(4):52-61+160.

[16] 紀雯雯,賴德勝. 工會能夠維護流動人口勞動權益嗎[J].管理世界,2019(2):88-101.

(作者系中國勞動關系學院勞動關系與人力資源學院副教授。本文是中央高校基本科研業務費專項基金項目“數字經濟、人力資本與創新增長”(編號:20ZYJS009),國家自然科學基金青年項目“高等教育擴張背景下人力資本配置與創新”(編號:71704179)的階段性成果)