榆林地區龍山晚期至夏代早期先民的作物選擇初探*

生膨菲 尚 雪 張鵬程

(1.中國科學院脊椎動物演化與人類起源重點實驗室;2.中國科學院大學考古學與人類學系;3.陜西省考古研究院)

作物選擇(crop choice),主要指農業人群基于歷史、生物和經濟等因素的考慮選擇某些農作物作為生產和消費的主要對象,諸如飲食傳統、作物產量、口感與價值、加工的難易程度等因素都能對個體和人群的作物選擇產生影響[1-3]。不同農業人群的作物選擇展現了其農業生產活動與自然環境、文化交流等因素長期交互作用的歷史過程[4]。植物考古研究將不同時空中人類選擇、利用與開發的植物遺存重新帶入學術研究的視野,為探討先民的作物選擇提供了地理廣度和時間深度[5-7]。目前,對史前人類栽培的作物品種和數量的了解主要依賴于考古遺址浮選出土的植物遺存的鑒定和量化分析[8]。以往的國內學者主要利用不同作物炭化種子的絕對數量、出土概率、相對百分比等數據來估算不同作物的數量多少和比例大小,為了解先民的作物選擇奠定了實證基礎[9-11]。

近些年來,基于逐漸積累的大植物遺存原始資料并以現代農學研究的成果為依據,學者為滿足討論不同問題的需要開發出的大植物遺存新的量化方法能夠為考察不同地域農業系統的發展變化,不同農業人群的作物選擇等涉及多個遺址間長時段的比較研究提供便利[12-14]。到目前為止,張建平[15]和周新郢[16]等學者依據不同農作物的千粒重量作為換算因子,提供了新的量化分析大植物遺存原始數據的方法,如粟黍絕對數量比和作物重量百分比。他們通過估算關中盆地、河西走廊等地區不同農作物的相對產量來考察中國北方地區不同的旱作農業系統在新石器時代晚期的轉型與發展。

但科技史和民族學研究成果顯示,古人的計量觀念一般是長度單位和體積單位較早產生,而計量重量、面積等單位則較晚產生[17-18]。汪寧生在對西南少數民族的民族學調查中也發現作物的體積相對于作物的重量更常被人們在日常生活中使用。先民用體積衡量作物數量大小更合乎其在生產和生活中的計量習慣。另外,對于小家庭或小型社會群體的作物種植、收獲、加工和交換而言,人們擁有大量日常器具作為量具使用,使得測量作物的體積比重量更容易操作且直觀,因而用體積衡量作物產量的習慣普遍存在[19]。因此,本文擬利用考古遺址中浮選出土大植物遺存原始數據并根據田野調查中獲得的現代農作物的千粒體積,推算遺址出土作物的體積百分比和作物間的體積比。為進一步研究先民的作物選擇和農業經濟提供有益的探索。

一、研究區域

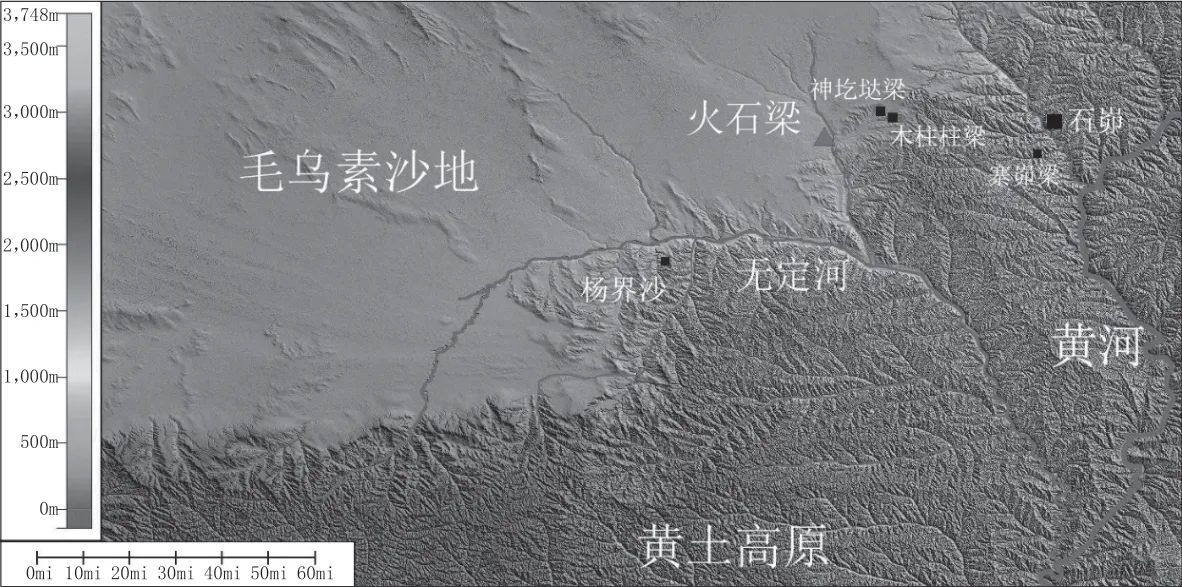

圖一 本文研究區域與遺址位置示意圖

榆林地區位于黃土高原的北部,緊鄰毛烏素沙地,處于中國北部的季風區和西北內陸干旱區的過渡地帶,氣溫和降水年際變率大(圖一)。全新世中期之后,人類活動對該地區的影響急劇增強[20-22]。榆林新機場火石梁遺址(109°35′E,38°26′N,1162.2-1178.8 m a.s.l.)位于榆林市榆陽區小紀汗鄉昌漢界村。該遺址處于現今毛烏素沙地東南緣,文化層位于斷續分布于沙地中的黑色砂層之上,厚度約0.5 米,總面積約10 萬平方米[23](圖一)。其文化面貌與神木新華遺址接近,屬于龍山晚期至夏代早期。本文中我們結合榆林地區已有的龍山晚期至夏代早期的植物遺存原始資料,嘗試通過作物體積百分比和體積比來了解不同等級聚落中先民作物選擇的具體內涵,并對其生態和文化意義略作推測。

二、材料與方法

2.1 碳14 測年

選取榆林新機場火石梁遺址M1、M2 的人骨樣品,送交北京大學加速器質譜實驗室進行碳14 測年。

2.2 浮選工作

火石梁遺址發掘過程采用小水桶浮選法,在發掘地進行了采樣和浮選工作,選取了3 個單位的土樣:T21 ②、H3、Y1,每份土樣約10升。浮選后所得物在當地陰干后送交中國科學院古脊椎動物與古人類研究所人類演化重點實驗室進行分類、鑒定和量化分析。

2.3 大植物遺存分類鑒定

首先去除輕浮物中的現代雜質,將可鑒定的木炭、蝸牛化石與炭化植物種子分開,并用1mm 和0.5mm 網眼的篩子將炭化種子篩分,分組樣品在體視顯微鏡下進行分類挑選,鑒定依據實驗室現代植物種子標本及相關種子鑒定圖鑒分類統計,并使用Nikon SMZ1000 對重要植物種屬進行拍照。

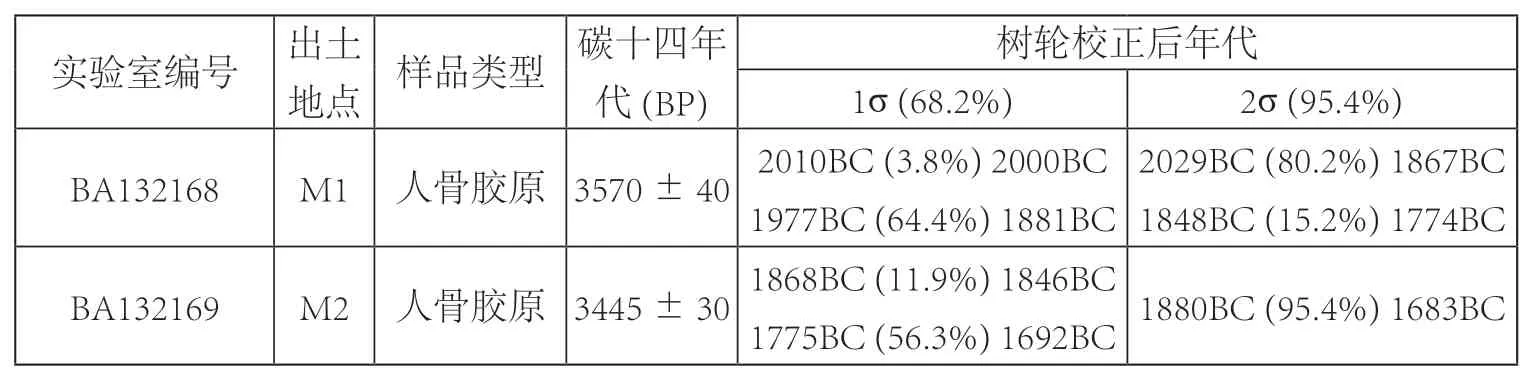

表一 榆林新機場火石梁遺址出土人骨的碳14 測年結果

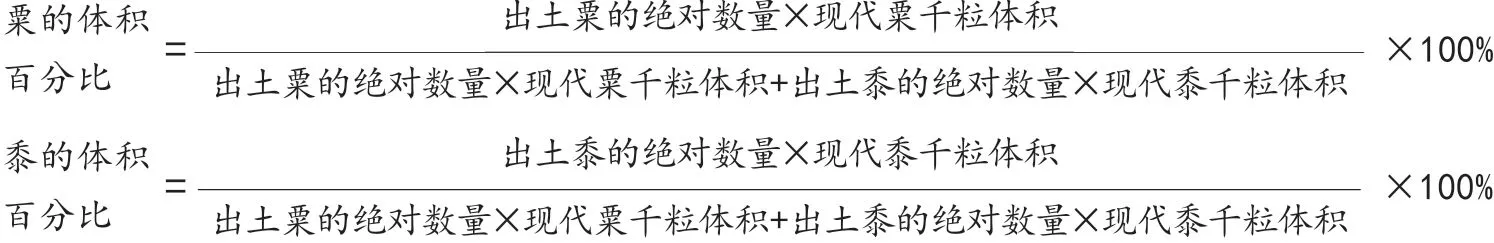

2.4 粟、黍體積百分比計算方法

2.4.1 現代粟和黍單位體積的粒數統計

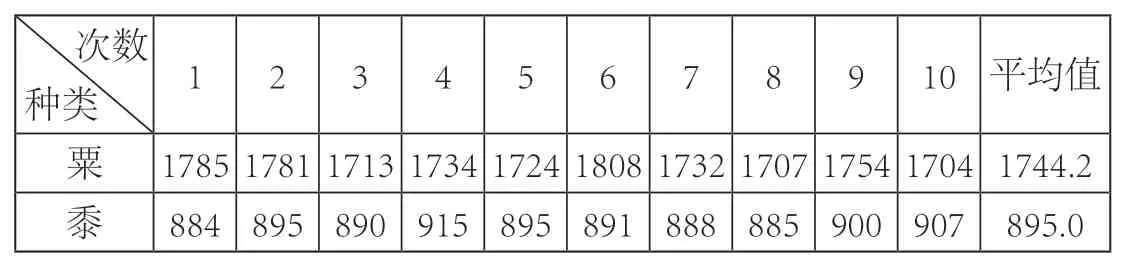

我們在神木市高家堡鎮附近農村調查時,從當地村民家中收集大量當地生產的未施加化肥的粟和黍的種子,全部脫去外稃。用標準容量為5ml 塑料管為容器將粟填裝其中,倒出全部粟粒,計算單位體積(5ml)粟的粒數;之后再裝填新的粟粒,反復計算十遍(黍也依據相同方法計算)。記錄數據并計算平均值。

2.4.2 出土作物的體積百分比計算

根據周新郢利用作物千粒重計算不同作物產量百分比的公式[24],我們擬用粟和黍的千粒體積數據替換兩者的千粒重數據,計算粟和黍的體積百分比。計算公式如下:

2.4.3 粟黍體積比

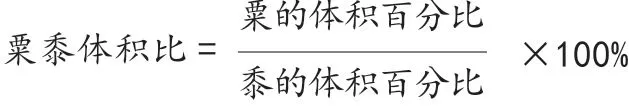

依據粟和黍的體積百分比數據計算粟黍體積比。本研究中,除火石梁遺址之外,我們還選擇榆林地區已發表的龍山晚期至夏代早期的植物遺存原始資料,據公式計算粟和黍的體積百分比(公式如上)和粟黍體積比,計算公式如下:

表二 榆林新機場火石梁遺址浮選炭化植物種子統計表

三、結果

3.1 火石梁遺址碳14 測年結果

樹輪校正所用曲線為IntCal13[25],所用程序為OxCal v 4.3.2[26]

火石梁遺址兩處墓葬出土人骨的碳14 測年結果如表一所示,其大致的年代范圍為2000 ~1700 cal BC,為榆林地區龍山晚期至夏代早期的人類文化遺存[27]提供了新的絕對年代數據。

3.2 火石梁遺址浮選結果

火石梁遺址3 份浮選土樣中發現炭化植物種

圖二 榆林新機場火石梁遺址浮選所獲種子照片

表三 現代粟和黍單位體積(5ml)粒數統計表

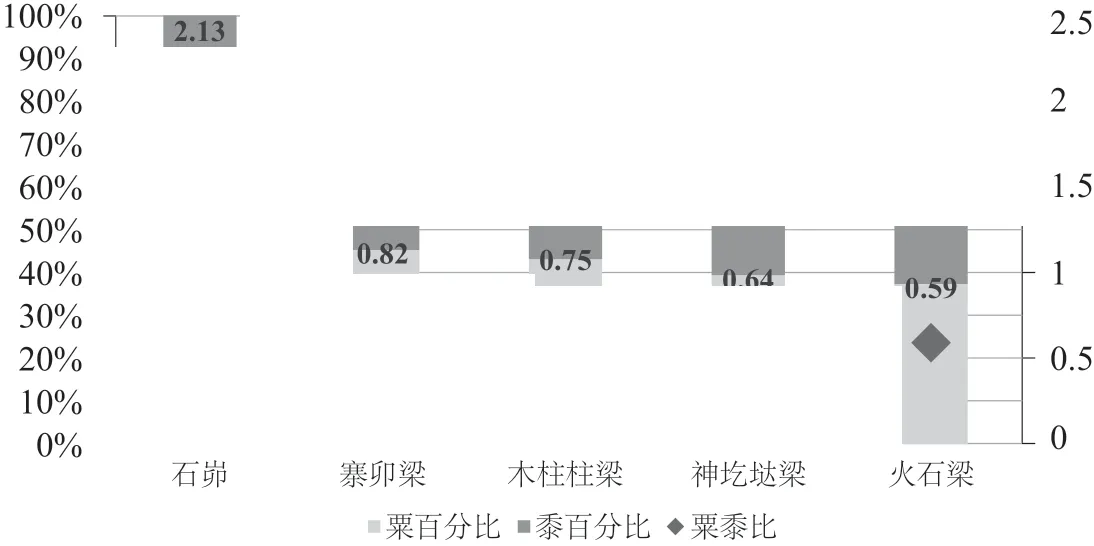

圖三 榆林地區遺址出土粟,黍的體積百分比與粟黍體積比柱狀圖

子共計262 粒(表二;圖二)。經鑒定歸屬于4 個科:禾本科、藜科、莧科和莎草科。其中農作物有粟(Setaria italica)50 粒、黍(Panicum miliaceum)44 粒。粟的籽粒小,形狀近圓球形,胚部炭化爆裂后呈深溝狀,約占種子長度的2/3;黍的籽粒較粟大,形狀圓球形;背部較鼓,胚部較短,炭化爆裂后呈V 狀。其他非農作物植物種子還包括:藜科的豬毛菜(Salsola collina),僅鑒定到科的還有禾本科、藜科、莧科和莎草科的植物種子。另外,有少量因炭化變形失去鑒定特征導致無法鑒定的炭化植物種子。

3.3.1 現代作物種子單位體積(5ml)的粒數統計結果

根據5ml 現代去外稃后粟,黍粒數的平均值分別計算作物的千粒體積(保留小數點后一位)。結果如下:現代粟的千粒體積為2.9 ml;現代黍的千粒體積為5.6 ml。

3.3.2 粟、黍體積百分比與粟黍體積比結果

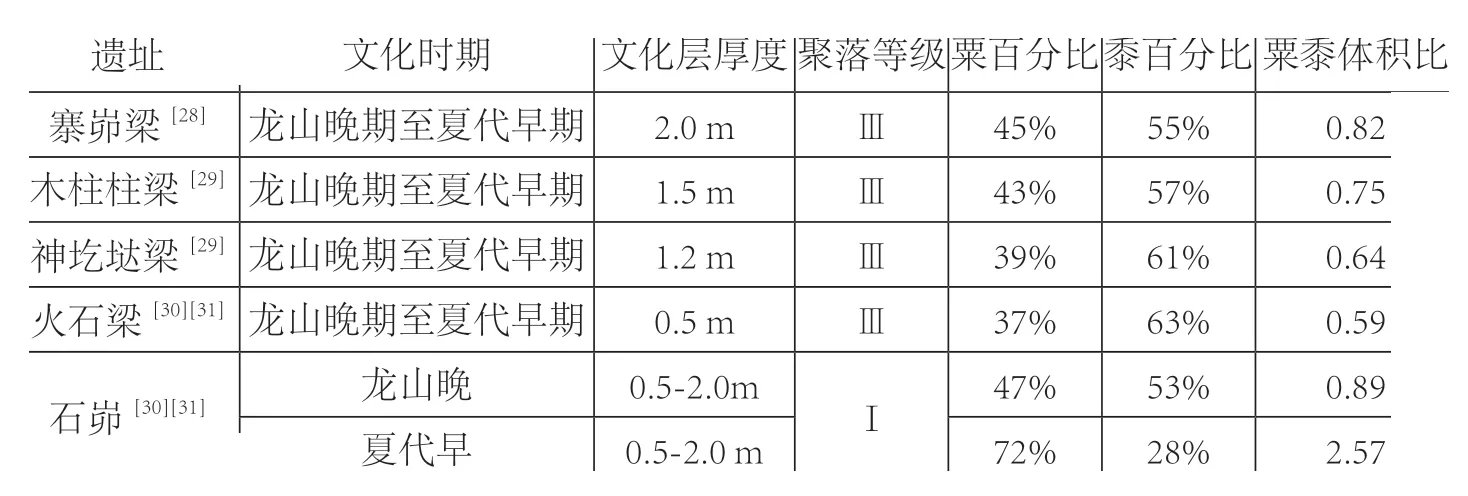

本研究中,龍山晚期至夏代早期的火石梁遺址出土粟的體積百分比為37%,黍的體積百分比為63%,粟黍體積比為0.59(表三;圖三)。同時期的寨峁梁、神圪垯梁、木柱柱梁三處遺址出土粟黍的體積百分比和粟黍體積比與火石梁的數值接近,均表現出黍占據多數的情形(表四)。然而,石峁遺址在龍山晚期的粟黍體積比為0.89;到夏代早期,粟黍比體積比增加至2.57,粟占據多數。

表四 榆林地區考古遺址浮選出土粟、黍的體積百分比與粟黍體積比統計表

四、討論

人類從制作最簡單的工具開始,就逐步產生了量的概念,與此同時也開始了測量活動。以歷史發展的眼光看,人類的測量范圍逐步擴大,精度逐步提高,專用的測量單位和器具也逐步產生[32-34]。古代中國人稱這種測量為“度量衡”,即計量。“度”是關于長短的量;“量”是關于多少的量;“衡”則是關于輕重的量。與長度和容量相比,古人對重量大小的認識可能是通過手提肩挑所感受的“力”的大小來區別的,而關于長短和體積大小則可以通過身體、量具或其他參照物較為直觀地測量和認識[35]。在史前人類的采集經濟中,如收集野果、野菜或堅果等植物資源時,人們對其收獲量多少的計量應該較多地依賴于對其體積大小的了解來獲知。農業誕生和發展之后,先民在對作物的加工、儲藏、分配到食用的過程中也主要依據作物體積來衡量其數量多少,如“曾孫之稼,如茨如梁,曾孫之庾,如坻如京。乃求千斯倉,乃求萬斯箱(《詩經·小雅·甫田》)[36]。另外,在秦安大地灣遺址F109中曾出土有陶抄,四柄深腹罐等量器也為此提供了實物證據[37]。古文獻中也記載了古人對于作物產量的計量多以石、鐘等為單位,如《漢書·食貨志》有:“今一夫挾五口,治田百畝,歲收畝一石半,為粟百五十石……”[38]的記錄,《史記·河渠書》也有記載“渠就,用注填閼之水,溉澤鹵之地四萬余頃,收皆畝一鐘。”[39]

因此,我們認為要考察古代農業的作物相對產量以及先民的作物選擇應該放在古人對農作物的計量習慣和觀念的歷史發展脈絡中進行。此次我們選擇現代粟、黍千粒體積替代千粒重作為換算因子來計算粟、黍體積百分比并求得粟黍體積比來對粟和黍相對產量與先民對粟黍的選擇進行考察,主要依據以下情況的考慮:首先,體積是了解作物產量的重要指標,但以千粒體積作為參考來考察古代作物相對產量的研究還未開展。更重要的是,考古遺址中出土的農作物遺存主要以炭化種子為主。在一些相對特殊的遺跡單位如窖藏或灶坑中,炭化種子的外部形貌保存相對更好[40]。種子炭化后,其重量損失極大,而體積的改變則相對較小。當出土農作物種子數量較多時,對其體積的測量具有較高的學術價值,但目前對其研究仍不充分。另外,相同種類的農作物在不同地區生長條件、品種等的差異,使得其千粒體積和千粒重均存在差別[41-42]。因此,我們認為依據具體地區出土作物的千粒體積可以獲得對具體地區作物相對產量的認識。需要指出的是,由于火石梁遺址出土炭化種子數量極少,我們通過采集神木市的現代粟和黍的種子并利用其千粒體積為換算因子重新量化已有的植物遺存,僅是利用作物體積百分比來考察作物相對產量和作物選擇的一次初步嘗試。

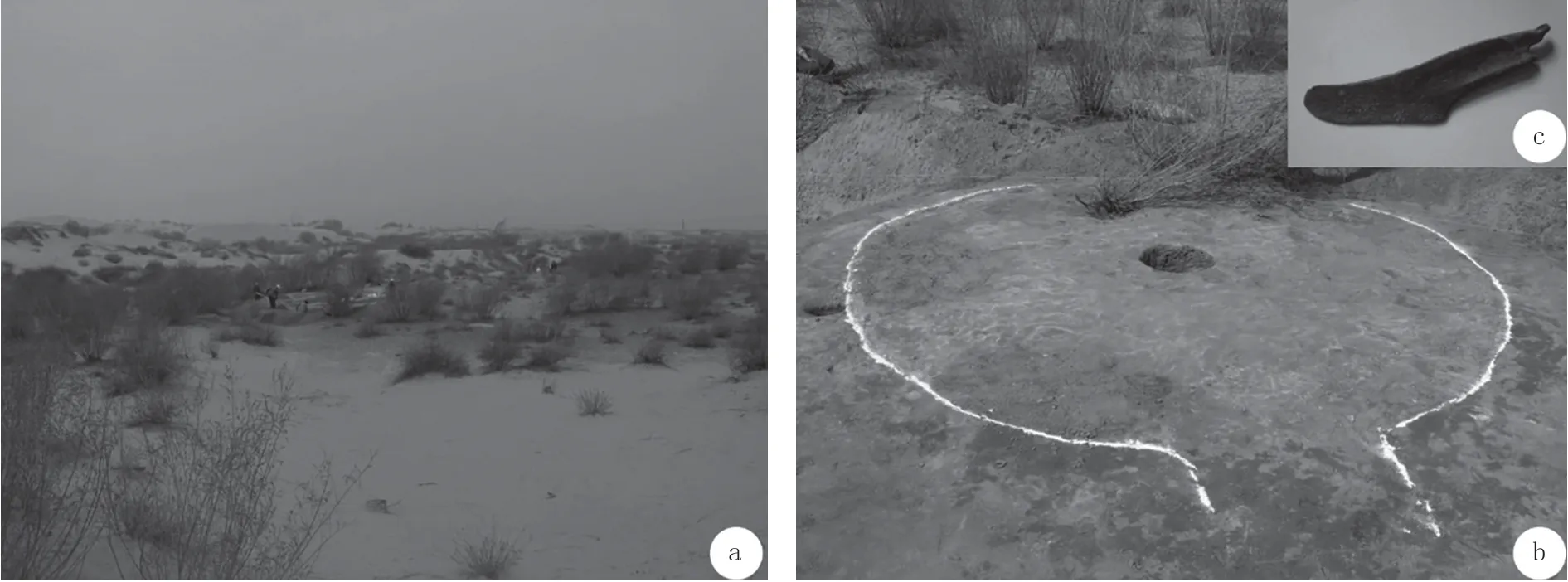

圖四 a.火石梁遺址周邊景觀 b.圓形房址F1 平面圖 c.出土青銅刀T12 ②:3

此次,榆林新機場火石梁遺址浮選出土的炭化農作物為粟和黍。現今,這兩種小米是榆林地區常見的旱地小雜糧,生長習性具有很多相似之處[43]。但粟和黍分別屬于不同類型的C4植物,生物學特性存在差異[44]。黍相對于粟的優勢在于擁有較多的早熟品種,生長期最短的僅需要52 天,且更加耐瘠耐旱[45-46]。在相同的條件下,黍發芽時僅需吸收種子本身總量25%的水分;其蒸騰系數為88.63 ~101.26,而粟則為138.16 ~210.13[47]。另有資料報道,在干旱出現時,黍的葉片氣孔自動關閉,減緩蒸騰,體內水分保持相對穩定因而旱象較輕[48]。目前,在我國黍的種植面積年度之間的變化較大,特別是在干旱年份,在其他作物無法種植的情況下,農民仍選擇大量種植黍來度荒[49]。但是黍的種植與管理相對粗放[50]。與黍相比,粟的種子小,播種前需要精細整地,做好保墑工作;粟在播種時,還要保證不能過密,否則難以獲得好的收成[51];在撥節至灌漿期,粟的水分需求量大,同期對溫度的要求也相對較高[52]。除此之外,粟的苗期生長慢,容易發生草荒,對除草和間苗的勞動需求量大[53]。但在黃土高原熱量條件較好的地區,水分相對充足的情況下,農民強化管理生產可以使粟的產量提升[54],粟的單產量普遍可達到黍的2 倍以上[55]。

火石梁位于現今的毛烏素沙地之中,較低的粟黍體積比顯示黍在作物產量中的比例較高。其他同時期的植物考古資料來自榆陽區的寨峁梁[56]、神木市的神圪垯梁[57]、木柱柱梁[58]、石峁[59-60]。以上的低等級聚落中均存在較低的粟黍體積比和黍相對較高的體積百分比(表四,圖三),顯示出黍占主要的地位。對神圪垯梁出土植硅體的研究也獲得了相同的結論[61]。我們還發現越靠近現今的毛烏素沙地的遺址,黍的體積百分比越高,粟黍體積比的數值越低。榆林處于東亞夏季風影響的邊緣地帶,季風對降水量的影響較大[62]。現今的年均降水量由東南向西北逐漸減少[63],神木市為441.2 mm/年,而榆陽區則為413.9 mm/年[64]。同時,神木市≥10℃積溫為3369.9,而榆陽區則為3217.6[65]。另外,越接近毛烏素沙地,風砂土在土壤類型中的比例越高,神木市的風砂土占當地土壤類型的39%,榆陽區的則高達65%[66]。風砂土屬于沙土類土壤,黏性小,氣孔多,通氣透水性強,保水保肥能力差,溫度變化劇烈[67]。綜上所述,降水量、溫度和土壤類型的差異,是造成五處遺址粟黍體積比差別的原因之一。仰韶晚期楊界沙的先民已經選擇抗逆性強的黍來降低生產中的風險[68]。火石梁等遺址的先民持續選擇黍作為主要的農作物并可能根據自然條件的差異對粟黍的比例略作調整。

考古研究顯示,龍山晚期至夏代早期,榆林地區的人類文化空前繁榮,聚落等級差異加劇,社會復雜化程度提高[69-70]。處于該時期的“石墻聚落”如寨峁梁[71]和石峁[72-73],以及“無城聚落”如木柱柱梁[74]、神圪垯梁[75]等遺址階段性研究成果的陸續公布為探討不同聚落先民的作物選擇提供了基礎(圖一)。將以上火石梁等面積小等級低的聚落遺址出土的炭化作物遺存的分析結果與龍山晚期至夏代早期榆林地區的面積大等級高的聚落—石峁遺址的植物遺存研究結果比較后會發現前者與后者較為明顯的區別。若依據尹達[76]和高升[77]的分期,石峁龍山晚期的植物遺存顯示出與鄰近小型聚落相同的較低粟黍體積比和黍較高的體積百分比(表四)。而夏代早期的植物遺存分析結果顯示,粟黍比體積比由0.89 大幅度提升至2.54(表四),粟的體積百分比由47%增長至72%(表四)。若將石峁遺址出土的龍山晚期和夏代早期的植物遺存合并,則粟和黍的絕對數分別為3812 粒和910 粒,那么石峁遺址粟和黍的體積百分比分別為68%和32%(圖二),粟黍體積比為2.13。這同樣暗示石峁先民擁有與小型聚落的先民相當不同的作物選擇。石峁遺址(110°273′E,39°043′N)處于禿尾河及其支流洞川溝交匯處[78-79],其農業氣候與土壤資源相對較好,因此石峁遺址中粟占據主要地位,文化層也相對較厚。而火石梁遺址文化層較淺,且處于流動沙層之上,農作物數量極低。

除了自然環境的塑造之外,社會經濟因素可能先民的作物選擇產生了較大影響。石峁遺址包括“皇城臺”、內城和外城,總面積超過400 萬平方米。如此規模的石城址,在其建筑和使用時應聚集起較大的人口規模[80-81]。一方面,大量的人口需要充足的食物作為物質保障;另一方面,人口較多,也成為強化農業生產的基礎。一般而言,當氣候和生產條件較優時,粟的產量比黍的產量高。這對需要支持較大人口規模的石峁先民可能具有極大的吸引力。因此,粟黍體積比數值升高,是夏代早期人口規模膨脹之后,石峁先民為滿足食物需求而強化粟作農業生產的一個結果。另外,石峁被認為是中國北方地區龍山晚期至夏代早期的核心聚落和政治經濟中心[82]。皇城臺遺址區發現有類似“金字塔”形的護坡墻體、池苑、房址、路堤、墩臺、柱礎等遺跡,銅器、石范、玉器、骨器等遺存[83]。這顯示出石峁遺址的統治階層在調動社會物質資源中具有較強的能力。石峁先民相比于同時期小型聚落先民有了更多的選擇,多樣化的選擇可能與可調動的人力物力相對較多有關。粟比黍的適口性更好,營養更豐富[84]。粟的增加可能也是先民對優質食物追求的直接結果。而本研究中的火石粱遺址僅出土4 個中心立柱的圓形房址和27 個包含有大量動物骨骼的灰坑遺存,文化層為0.5m 左右,發掘者推測該遺址可能僅為先民在沙地中的季節性營地(圖四)。火石梁遺址出土的動物遺存中牛,羊動物占比例(MNI)為67.96%[85],也發現有草原風格的青銅小刀(圖四)[86],顯示畜牧經濟的比重相對較高,農作物僅僅作為食物的補充,先民農產品的獲取方式不排除與其它農業人群交換的可能。

五、結論

本研究通過對2006 年度榆林新機場火石梁遺址植物遺存的鑒定與分析,進一步豐富了榆林地區龍山晚期至夏代早期的植物遺存原始資料。我們通過搜集整理該地區已有的同時期的大植物遺存資料,嘗試利用粟,黍的體積百分比以及粟黍體積比來研究該地區不同聚落等級下先民的作物選擇。結果顯示,榆林地區生活于以火石梁遺址為代表的小型聚落的先民在龍山晚期至夏代早期仍保持了該地區至少從仰韶晚期便出現的以黍為主要作物的旱作農業,并根據自然條件略作調整。但大型核心聚落—石峁遺址則顯示出以粟為主的農業特征。這暗示石峁先民與鄰近小型聚落先民在作物選擇中的明顯差異,可能呈現出多樣化趨勢。我們從粟,黍的不同生物屬性,遺址所在地區農業生產的自然條件和不同等級聚落間的社會經濟需要的角度,對不同作物選擇的原因給予了一定程度地解釋與說明。

[1]Wang J, Mendelsohn RO, Dinar A, Huang J. How Chinese Farmers Change Crop Choice to Adapt to Climate Change [J].Climate Change Economics, 2010(3):167-185.

[2]Smith ML. The Archaeology of Food Preference [J].American Anthropologist, 2006(3):480-493.

[3]Fuller DQ. Ceramics, Seeds, and Culinary Change in Prehistoric India [J]. Antiquity, 2005(79):761-777.

[4]彭兆榮.飲食人類學[M].北京:北京大學出版社,2013.

[5]Hastorf, CA, Popper, VS (Eds.). Current Paleoethnobotany:Analytical Methods and Cultural Interpretations of Archaeological Plant Remains [M].Chicago: University of Press, 1988.

[6]Zhao ZJ. New archaeobotanical data for the study of the origins of agriculture in China [J]. Current Anthropology,2011(52):S295-S306.

[7]劉興林.先秦兩漢農業發展過程中的作物選擇[J].農業考古,2016(3):28-32.

[8] Pearsall D. Paleoethnobotany: A handbook of procedures [M].New York: Academic Press, 2000.

[9]趙志軍,何駑.陶寺城址2002 年度浮選結果及分析[J].考古,2006(5):77-86,104,2.

[10] 靳桂云,王傳明,鄭同修,等.山東高青陳莊遺址炭化種子果實研究[J].南方文物,2012(1):147-155.

[11] 邱振威,蔣洪恩,丁金龍.江蘇昆山姜里新石器時代遺址植物遺存研究[J].文物,2013(1):90-96.

[12] 張健平,呂厚遠,吳乃琴,等.關中盆地6000 ~2100cal.aB.P.期間黍、粟農業的植硅體證據[J].第四紀研究,2010(2):287-297.

[13] 周新郢,李小強,趙克良,等.隴東地區新石器時代的早期農業及環境效應[J].科學通報,2011(56Z1):318-326.

[14] Zhou X, Li X, Dodson J, et al. Rapid agricultural transformation in the prehistoric Hexi corridor, China [J].Quaternary International, 2016(28):33-41.

[15]同[12].

[16]同[14].

[17] 丘光明,邱隆,楊平.中國科學技術史(度量衡卷)[M].北京:科學出版社,2001.

[18] 汪寧生.從原始計量到度量衡制度的形成[J].考古學報,1987(3):293-320,397-398.

[19]同[17],[18].

[20] 鹿化煜,郭正堂.末次盛冰期以來氣候變化和人類活動對我國沙漠和沙地環境的影響[J].中國基礎科學,2015,17(2):3-8.

[21] 陳淑娥,樊雙虎,劉秀花,等.陜西榆林風沙灘區全新世氣候和環境變遷[J].地球科學與環境學報,2010,32(1):81-88.

[22] 徐志偉,鹿化煜,弋雙文,等.末次盛冰期和全新世大暖期毛烏素沙地的空間變化[J].第四紀研究,2013,33(2):218-227.

[23] 胡松梅,張鵬程,袁明.榆林火石梁遺址動物遺存研究[J].人類學學報,2008,27(3):232-248.

[24]同[14].

[25] Reimer PJ, et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0-50,000 years cal BP [J]. Radiocarbon 2013(4): 1869-1887.

[26] Bronk Ramsey, C. Methods for Summarizing Radiocarbon Datasets [J]. Radiocarbon, 2017:1-25.

[27] 孫周勇.公元前第三千紀北方地區社會復雜化過程考察—以榆林地區考古資料為中心[J].考古與文物,2016(4):70-79.

[28] 高升,孫周勇,邵晶,等.陜西榆林寨峁梁遺址浮選結果及分析[J].農業考古,2016(3):14-19.

[29] 郭小寧.陜北地區龍山晚期的生業方式—以木柱柱梁、神圪垯梁遺址的植物、動物遺存為例[J].農業考古,2017(3):19-23.

[30] 尹達.河套地區史前農牧交錯帶的植物考古學研究—以石峁遺址及其相關遺址為中心[D].北京:中國社會科學院考古研究所,2015.

[31] 高升.陜北神木石峁遺址植物遺存研究[D].西安:西北大學,2017.

[32]同[17].

[33] 吳承洛.中國文化史叢書:中國度量衡史[M].上海:上海書店,1984.

[34] 吳慧.新編簡明中國度量衡通史[M].上海:中國計量出版社,2006.

[35]同[17].

[36] 程俊英.詩經譯注[M].上海:上海古籍出版社,1985:435.

[37] 許永杰.中國考古學研究中的情境分析[J].考古與文物,2011(1):92-99.

[38] 班固.漢書:食貨志[M].中華書局,1962:1125.

[39] 司馬遷.史記:河渠書[M].北京:中華書局,1958:1408.

[40] 王欣.陜西省白水河流域新石器時代晚期農業活動特征研究[D].北京:中國科學院大學,2014.

[41]同[12].

[42]同[14].

[43] 張耘,劉占和,王斌.榆林小雜糧[M].北京:中國農業科學技術出版社,2007.

[44] 張小虎.青海官亭盆地植物考古調查收獲及相關問題[J].考古與文物,2012(3)26-33.

[45] 胡恒覺,張仁陟,黃高寶,等.黃土高原旱地農業—理論、技術、潛力[M].北京:中國農業出版社,2002:301-325.

[46]西北農業大學.旱農學[M].北京:中國農業出版社,1991.

[47]同[46].

[48] 王玉璽.糜子在寧南山區旱農中的地位[J].干旱地區農業研究,1983:114-119.

[49] 柴巖.糜子(黃米)的營養和生產概況[J].糧食加工,2009,34(4):90-91.

[50] 賈艷榮,李斌.偏關縣糜子產業現狀和發展建議[J].農業技術與裝備,2014(10):75-77.

[51]同[46].

[52]同[46].

[53]同[46].

[54]同[43].

[55] 柴巖,馮佰利.中國小雜糧產業發展現狀及對策[J].干旱地區農業研究,2003(3):145-151.

[56]同[28].

[57]同[29].

[58]同[29].

[59]同[30].

[60]同[31].

[61] 夏秀敏.榆林王陽畔、神圪垯墚遺址的植硅體分析[D].北京:中國科學院大學,2015.

[62] 郭正堂,侯甬堅.黃土高原全新世以來自然環境變化概況[C]//中國科學院地質與地球物理研究所,2011.

[63] 劉引鴿.陜北黃土高原降水的變化趨勢分析[J].干旱區研究,2007,24(1):49-55.

[64] 中國科學院黃土高原綜合科學考察隊.黃土高原地區資源環境社會經濟數據集[M].北京:中國經濟出版社,1992.

[65]同[64].

[66]同[64].

[67]熊順貴.基礎土壤學[M].北京:中國農業大學出版社,2001.

[68] 生膨菲,尚雪,楊利平,等.陜西橫山楊界沙遺址植物遺存的初步研究[J].考古與文物,2017(3):123-128.

[69]同[27].

[70] 王煒林,馬明志.陜北新石器時代石城聚落的發現與初步研究[J].中國社會科學院古代文明中心通訊,2006(11).

[71]同[28].

[72]同[30].

[73]同[31].

[74]同[29].

[75]同[29].

[76]同[30].

[77]同[31].

[78] 孫周勇,邵晶,邵安定等.陜西神木縣石峁遺址[J].考古,2013(7):15-24,2.

[79] 孫周勇,邵晶.甕城溯源—以石峁遺址外城東門址為中心[J].文物,2016(2):50-56.

[80]同[78].

[81] 孫周勇,邵晶,邸楠,等.陜西神木縣石峁城址皇城臺地點[J].考古2017(7):46-56.

[82] 王煒林,郭小寧.陜北地區龍山至夏時期的聚落與社會初論[J].考古與文物,2016(4):52-59.

[83]同[81].

[84] 李中青,等.小米食味(適口性)評價方法研究[J].中國農學通報,2009(15):46-50.

[85]同[23].

[86] 曹瑋.陜北出土青銅器(第5 卷)[M].成都:巴蜀書社,2009:1093-1096.