戰(zhàn)時日本中國史學界的一個側面

——對《異族統(tǒng)治中國史》成書的考察

王 萌

太平洋戰(zhàn)爭后期,由日本中國史學者宮崎市定等人起稿、東亞研究所編撰的《異族統(tǒng)治中國史》出版問世。在日本面臨的戰(zhàn)爭形勢日益嚴峻,國內出版紙張供應日漸緊張的情況下,這本400 余頁歷史讀物的出版對于當時的日本軍政當局而言,其意義非同一般。正如編者在序言中所寫道的:

大東亞共榮圈的終極問題可歸一為中國問題的解決,此處所謂“中國”之情況,可以想見扮演了重大的角色,自然過去對中國統(tǒng)治的歷史,在民族對策的考察上,啟示我們諸多重要的教訓。其中就異族統(tǒng)治中國的事跡,愈發(fā)占有很大的比重。①東亜研究所:《異民族の支那統(tǒng)治史》,東京:大日本雄弁會講談社,1944 年,序,第1-2 頁。可見,這里所謂“異族”的說法具有強烈的隱喻性。也不難理解,《異族統(tǒng)治中國史》編寫與出版的目的,主要是為日本軍政當局對中國的殖民統(tǒng)治提供歷史借鑒。約廿載后,《異族統(tǒng)治中國史》為我國學界所譯介,譯者在前言中將之視為日本軍國史學的典型,對其所持的異族統(tǒng)治中國論予以嚴厲的批判。另一方面,也正如譯者所提到的,該書對于戰(zhàn)后包括日本在內的海外中國史學界產生了相當?shù)挠绊懀拔覀兲氐刈g出此書,以便國內史學界了解當前國際范圍的史學戰(zhàn)線上的斗爭”。②東亞研究所:《異民族統(tǒng)治中國史》,韓潤棠等譯,商務印書館,1964 年,前言,第4 頁。近年來,我國學者認為,美籍德裔漢學家魏特夫所提出的著名的“征服王朝論”,追溯其淵源,也明顯承襲了日本學者的異族統(tǒng)治中國論之觀點,反映出這本讀物的一些視角與觀點對于戰(zhàn)后海外史學界確具相當?shù)挠绊懥Α⒁娝蔚陆穑骸对u“征服王朝論”》,《社會科學戰(zhàn)線》2006 年第5 期,第82 頁。《異族統(tǒng)治中國史》作為軍國時代日本中國史學界的產物,將“異族”——北方少數(shù)民族與漢族置于“統(tǒng)治”與“被統(tǒng)治”的對立層面,歷來不乏對其學理上的批判聲音。①例如費孝通先生從考古學、社會學、人類學、民族學的角度很好地詮釋了中華民族多元一體格局的形成,是我國學界最有力的回應之一。參見費孝通等:《中華民族多元一體格局》,中央民族學院出版社,1989 年,第1—36 頁。而臺灣學者鄭欽仁則指出,日本學界自白鳥庫吉開創(chuàng)北亞史研究以來,對于中國王朝中非漢民族所建立政權之研究,已相當留意。《異族統(tǒng)治中國史》作為一本系統(tǒng)的著作,其所用的“異族”概念,是站在漢族立場上之用語。參見鄭欽仁:《序言》,鄭欽仁、李明仁編譯:《征服王朝論文集》,(臺北)稻鄉(xiāng)出版社,1999 年,第2 頁。但我們也發(fā)現(xiàn),該書的成書過程卻很少為學界所論及。筆者認為,由諸多日本中國史學者集體寫作、東亞研究所主持下的《異族統(tǒng)治中國史》的成書,本身或許能夠反映出戰(zhàn)時日本知識精英與軍國體制之間互動的一些實相,有助于我們從側面了解當時日本中國史學界的學術取向。

一、東亞研究所的委托課題

1937 年7 月抗日戰(zhàn)爭全面爆發(fā),日本進入戰(zhàn)時體制時期。日本軍政當局將企劃廳與資源局合并,成立直屬于內閣的企劃院,以之統(tǒng)籌規(guī)劃日本的綜合國力。1938 年9 月1 日,日本軍政當局于企劃院之下特別設立一所“國策”調查研究機構——東亞研究所。在東亞研究所的開幕式上,總裁近衛(wèi)文麿指出該所成立之意義:“一國之國策必須置于堅實的科學研究之上,本研究所的使命即在于探求科學的依據(jù)。在此覺悟之下,本所將從各方聚集我國東亞問題研究的精銳學者,踏出研究調查的第一步”。②《東亜研究所総裁近衛(wèi)文麿の挨拶》,1938 年9 月1 日,《東亜研究所設置に関するもの》,資00273100,日本國立公文書館蔵。不同于滿洲鐵道株式會社調查部、東亞同文書院等老牌調查研究機構,東亞研究所的調查研究更強調與國家政策的關聯(lián)性,“重要的是將所有的調查研究重點置于與帝國關聯(lián)者,即研究在作為調查對象的地區(qū),為使東亞民族實現(xiàn)大同團結,帝國對之加以指導引領的可能性及其方法論”,“在對民族、風土、歷史、宗教等調查研究之際,不要徒然眩惑于眼前的現(xiàn)象,而要深刻地探究其由來之所在并洞察將來”。③《東亜研究所調査研究要領案》,1938 年6 月1 日,《東亜研究所設置に関するもの》,資00273100,日本國立公文書館蔵。基于如上調研方針,東亞研究所不僅設立若干部門開展各種常規(guī)調查,而且“為使各種調查研究更為深入,以求利用廣泛的官民智慧及與其他調查研究機構的合作開展更為完善的綜合性調查研究”,④《東亜研究所設立趣旨》,《學術関係雑件》(第三巻),I-1-3-0-6_003,日本外務省外交史料館蔵。制定了獨特的委托調研制度。

隨著中日戰(zhàn)事的不斷擴大,如何維持對中國淪陷區(qū)的殖民統(tǒng)治,成為日本軍政當局面對的重要課題。1938 年12 月,日本軍政當局在內閣第三委員會的基礎上成立興亞院,將之作為對中國關內淪陷區(qū)綜合政策的協(xié)調機構。⑤本莊比佐子:《興亜院と戦時中國調査》,東京:巖波書店,2002 年,第42 頁。東亞研究所成立初期的調研課題,受命于興亞院與企劃院的直接指示,大多與中國相關,⑥柘植秀臣:《東亜研究所と私——戦中知識人の証言》,東京:勁草書房,1979 年,第56 頁。其對中國事務的調研以第三部為中心,下設中國政治班、中國第一經濟班、中國第二經濟班、中國第三經濟班、中國社會文化班、滿蒙班等。其中,中國政治班的調研范圍相當廣泛,1939 年度的調研課題即包括“中國歷朝的異族統(tǒng)治”“中國民族國家的統(tǒng)一及其與列強的關系”“中國國民黨與共產黨”“關于‘東亞新秩序’的研究”等,⑦《東亜研究所第三部昭和十四年度業(yè)務計畫一覧表》,1939 年4 月21 日,《學術関係雑件》(第三巻),I-1-3-0-6_003,日本外務省外交史料館蔵。1940 年度的調研課題又包括“中國的治外法權”“日‘滿’華的法理關系”“民國革命與國民革命相關資料的獲取”等,⑧《東亜研究所昭和十五年度業(yè)務計畫一覧表》,1940 年4 月1 日,《本邦ニ於ケル文化研究並同事業(yè)関係雑件》,I-1-0-0-1,日本外務省外交史料館蔵。這些課題某種程度反映出當時日本軍政當局對中國政治問題的關切所在。

“中國歷朝的異族統(tǒng)治”作為一項委托調研的課題,屬于歷史研究范疇。按東亞研究所賦予之研究目的,即“以調查作為異族統(tǒng)治中國而取得罕見成果的清朝的各項政策為主,兼顧金、元兩朝,以之助益于樹立東亞新秩序、確立新東亞體制,供帝國在使命貫徹上參考”。⑨《「清、元、金朝ノ諸民族統(tǒng)治事例」調査案(1938 年12 月3 日案)》,《東亜文化研究所ヨリ東方文化學院、東方文化研究所ニ依頼事項》,《參考資料関係雑件/宗教、病院、図書館、博覧會、教會関係》(第三巻),H-7-2-0-4_3_003,日本外務省外交史料館蔵。在東亞研究所理事遠藤柳作與東方文化學院理事長服部宇之吉等人的斡旋下,作為“國策”研究機構的東亞研究所與作為日本中國史研究重鎮(zhèn)的東方文化學院、東方文化研究所,“雖然真正的目的各異,然從大眾的立場出發(fā),就委托達成一致合作之旨趣”。①《東亜研究所ノ「異民族ノ支那統(tǒng)治ニ関スル研究」委囑ニ関スル件》,1938 年12 月27 日,《東亜文化研究所ヨリ東方文化學院、東方文化研究所ニ依頼事項》,《參考資料関係雑件/宗教、病院、図書館、博覧會、教會関係》(第三巻),H-7-2-0-4_3_003,日本外務省外交史料館蔵。成立于1929 年的東方文化學院,由東京帝國大學、京都帝國大學及其他文化機構的東方文化研究者30 余人發(fā)起,在東京、京都兩地分別開辦研究所。在日本外務省“對華文化事業(yè)”經費的補助下,東方文化學院自開院以來白鳥庫吉、市村瓚次郎等著名東洋史學者擔任理事與評議員,“以學術之目的,從事東亞各種文化之研究”。②東方文化學院:《東方文化學院二十年史》,東京:東方文化學院,1948 年,第1—5 頁。1938 年3月,東方文化學院分為兩部,京都研究所改稱東方文化研究所,東京研究所則繼承東方文化學院的名稱。按東亞研究所與這兩所研究機構達成的協(xié)議,“中國歷朝的異族統(tǒng)治”課題完成期限為2 年,在此期間東亞研究所為研究者提供總額48,000 日圓的研究經費。③《東亜研 究所ノ「異民 族ノ支 那統(tǒng)治ニ関スル研 究」委 囑ニ関スル件》,1938 年12 月27 日,《東亜 文化研 究所ヨリ東方文化 學院、東方文 化研究 所ニ依 頼事項》,《參考 資料関 係雑件/宗教、病院、図書 館、博覧會、教會 関係》(第三 巻),H-7-2-0-4_3_003,日本 外務 省外交 史料館 蔵。從戰(zhàn)時日本大學助教授(副教授)月薪約為150—200 日圓來看,這筆經費可謂不菲。

東亞研究所與東方文化學院、東方文化研究所得以形成委托關系,還在于日本軍界與學界存在的人際網絡。按當時京都大學助教授宮崎市定的憶述:

原中將(指東亞研究所理事、第二部長海軍中將原敢二郎——筆者注)實際上是京都大學教授、負責西洋史的原勝郎博士的親兄弟。據(jù)說,因有這層緣故,他與擔任指導吾等的羽田亨教授也是老友關系。因羽田先生與東大池內宏教授是同級生,兩人關系極洽。于是京都與東京的東洋史研究室立即接受東亞研究所的委托事業(yè),教員們?yōu)橹倓訂T。當時作為京大年輕助教授的我,必然與同事安部健夫處于首當其沖、必須從事此項工作的位置。④《自跋》,宮崎市定:《宮崎市定全集》(第十四巻),東京:巖波書店,1991 年,第397 頁,第398 頁,第398 頁。至于這一研究背后的意圖,宮崎市定也直言不諱,“因當時日軍侵入各地而必須與當?shù)孛褡逡孕滦完P系接觸,他們于是想通過中國歷史上屢見之事例來了解,當異族與漢族遭遇之際,異族是如何考慮解決問題的”。⑤《自跋》,宮崎 市定:《宮崎 市定全集》(第 十四巻),東 京:巖 波書店,1991 年,第397 頁,第398 頁,第398 頁。

二、執(zhí)筆人選與成書過程

近代日本學界自白鳥庫吉以來,圍繞北方民族與南方民族的對抗,或游牧文化圈與農耕文化圈的矛盾展開二元對立式的研究,積累了相當多的研究成果。然而這些成果存在的問題,正如戰(zhàn)后日本學界的自我反思,即以局部解剖的方式分析問題,即使研究本身具有某一部分的價值,但終究無法充分推原歷史的全貌。⑥參見村上正二:《征服王朝論》,鄭欽仁、李明仁編譯:《征服王朝論文集》,第188—189 頁。北方民族征服南方民族之后,在中原或關內建立的政權,即所謂的異族王朝,一般認為包括北魏、遼、金、元、清五朝。要在短短2 年期限內,系統(tǒng)梳理這5 個王朝統(tǒng)治的歷史脈絡并綜合歸納其興衰存亡的歷史教訓,對于東方文化學院、東方文化研究所而言并非易事。在接受東亞研究所委托后,這兩個研究機構分別組建研究團隊。在評議員池內宏的建議下,東方文化學院的研究者包括三上次男、旗田巍、松本善海、周藤吉之、村上正二、百瀨弘等青年學者;在京都大學校長羽田亨的推薦下,東方文化研究所的研究者為內田吟風、外山軍治、愛宕松男、野上俊靜、宮崎市定、田村實造、安倍健夫、小川裕人、宮川尚志、羽田明等京都學派的新起之秀。這些青年學者作為1930 年代以來日本中國史學界的新興力量,在宋、遼、金、元等斷代史或民族專史領域已嶄露頭角。宮崎市定原本并不治清史,因課題任務所系,也積極參與。他說,“我當時雖然還很年輕,但在同事中卻最為年長,故而承擔了難度最大的清朝部分”。⑦《自跋》,宮崎市定:《宮崎市定全集》(第十四巻),東京:巖波書店,1991 年,第397 頁,第398 頁,第398 頁。

史學如何為“國策”服務?東亞研究所對此可謂深思熟慮。在資料收集、整理、編纂上,東亞研究所要求“應側重于收集伴隨各王朝在壓迫的同時,采用各種手段,意圖安定民眾生活、收攬民心的事例”,“資料要按不同項目作成日文小冊子、附上各自所得出的結論”,“首先基于已存的資料展開調查,適當注記史料的價值”等。⑧《東 亜研 究所ノ「異民 族ノ支那 統(tǒng)治ニ関スル研 究」委囑ニ関スル件》,1938 年12 月27 日,《東亜 文化 研究 所ヨリ東方文化 學院、東 方文 化研 究所ニ依 頼事 項》,《參 考資 料関 係雑 件/宗教、病 院、図書 館、博 覧會、教 會関 係》(第 三巻),H-7-2-0-4_3_003,日 本外 務省外 交史 料館 蔵。在行文風格上,東亞研究所則提出通俗與考實并重的要求:

此際,研究所方面毫不客氣地告知,他們反感于將這一調查寫成以往案例般屢見的,學者

自以為是,卻誰也讀不懂的學究型的學術論文。考慮到當時右翼們異想天開的發(fā)言,對于無視歷史事實的空疏作文恐怕也確實讓人頭痛,于是想要我們拿出徹底根據(jù)事實的學術研究、讓誰都能看明白、誰都能認可的了不起的作品。這當然是無法反對的正當要求。①《自跋》,宮崎市定:《宮崎市定全集》(第十四巻),第397―398 頁。

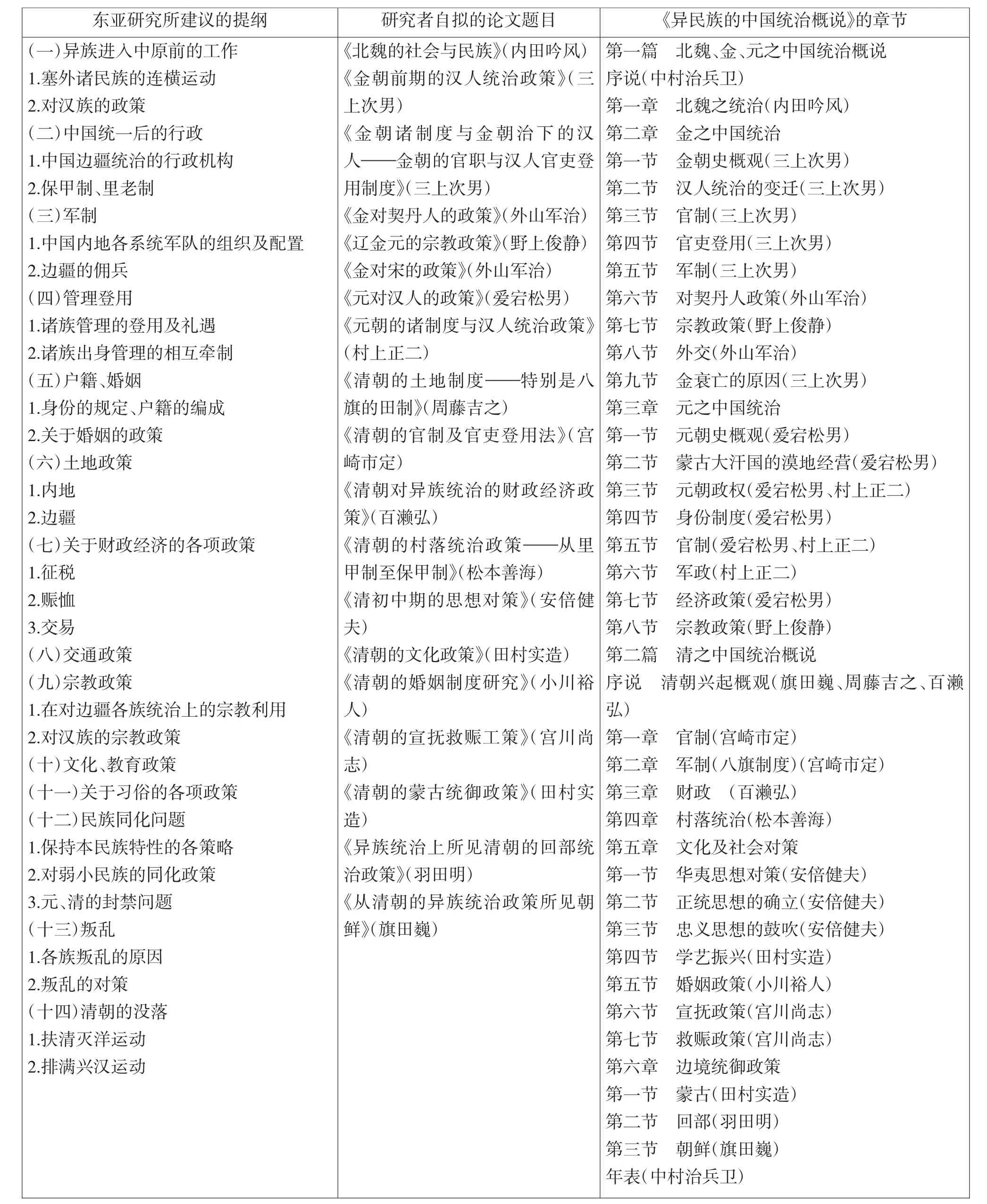

表1

在研究內容上,東亞研究所向研究者提出了一份由若干專題構成的提綱。如上表所示(見表1),這些專題側重于異族對漢族統(tǒng)治政策上的宏觀研究,時間脈絡自北魏至清末,具有較強的系統(tǒng)性。然而從1941 年3 月末研究者完成的19 篇論文的題目來看,大多側重于斷代史研究,體現(xiàn)學者們在各自領域的造詣或特色。內田吟風等人所撰寫的這19 篇論文,構成了日后《異族統(tǒng)治中國史》的藍本。

太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)之后,日本在中國淪陷區(qū)內利用傀儡政權推行“治安強化”與清鄉(xiāng)工作;同時大舉入侵東南亞,對當?shù)馗髅褡鍖嵤┸娬y(tǒng)治。在東亞研究所看來,這19 篇論文應將之盡快刊行于世,“鑒于目前局勢最為急要,此乃賦予本所之重大責務”。②東亜研究所:《異民族の支那統(tǒng)治概説》,序言,第1-3 頁。然而,一部總字數(shù)達百余萬字、篇幅一千三四百頁的論文集,不僅編輯校刊費時費力,而且一般讀者也沒有興趣通讀。經東亞研究所所員中村治兵衛(wèi)、沼田鞆雄的大幅刪減,這19 篇論文首先被改編成約200 頁的單行本《異民族統(tǒng)治中國概說》。因遼史部分單薄,中村另收集日本學界相關成果,將之改寫后以“遼之中國統(tǒng)治”為題,補入《概說》。③中村治兵衛(wèi)(1916—1991),從研究生時代即治宋代地方自治,其治學經歷參見和田清編:《支那地方自治発達史》,東京:中華民國法制研究會,1939 年,自序,第6 頁。戰(zhàn)后,中村成為日本學界著名的中國社會經濟史學者。為便于讀者概覽與檢索,中村又將《概說》之“敘說”部分加以補充后改稱“總論”,并于卷末添加“異族的中國統(tǒng)治綱要一覽”。在中村、沼田等人的努力下,《異族統(tǒng)治中國史》于1943 年8 月最終定稿。

通過比較兩書可見,除之后補入的遼史部分外,《異族統(tǒng)治中國史》在內容上基本承襲《異族統(tǒng)治中國概說》,不過,局部也存在一些添改。如《異族統(tǒng)治中國史》“總論”中關于異族統(tǒng)治興衰原因之總結:

就統(tǒng)治期間而言,北魏約一百五十年,遼為二百余年,金約一百二十年,元為百余年,清約二百七十年。·通·算·五·個·王·朝·的·統(tǒng)·治·時·期,·約·八·百·五·十·年,·相·當·于·秦·漢·以·來·中·國·歷·史·的·約·三·分·之·一。·即·中·國·有·史·以·來·約·三·分·之·一·的·期·間,·都·是·處·于·異·族·統(tǒng)·治·之·下。·此·外,·若·對·異·族·興·盛·的·因·素·再·多·說·兩·句,·狩·獵·半·農·耕·與·游·牧·民·族·乘·中·國·王·朝·衰·退·之·際,·侵·入·中·國·農·耕·社·會·的·邊·疆·地·帶,·伊·始·以·掠·奪·物·資·為·主,·漸·漸·轉·向·對·人·的·掠·奪,·乃·至·獲·得·大·量·的·農·耕·漢·人·奴·隸,·不·久·發(fā)·展·為·農·耕·經·濟·為·主·的·封·建·國·家,·于·是·有·了·征·服·和·統(tǒng)·治·包·括·土·地·與·農·民·在·內·的·中·國·農·耕·社·會·的·欲·望,·開·始·了·對·中·國·社·會·的·侵·寇。如探求異族王朝衰亡的原因,其實與漢人王朝的衰亡相似。直接崩潰的原因在于軍隊叛亂、農民起義擴大化、外國勢力入侵等,但從異族角度來看,還包括異族統(tǒng)治者統(tǒng)治意識的衰退、由漢人貴妃·官僚勢力興起所導致的宮廷中國化、官僚的腐敗、兵力的疲弱、統(tǒng)治民族人才的缺乏等。帶給我們最大的啟示是,即使自豪于機構的充實,當缺乏可運用之人才時,一朝也會崩潰。·然·而·如·此·現(xiàn)·象,·主·要·還·因·統(tǒng)·治·民·族·精·神·上·的·緊·張·性·松·弛·所·致。④東亜研究所:《異民族の支那統(tǒng)治概説》,序言,第12 頁;東亜研究所:《異民族の支那統(tǒng)治史》,序,第17-18 頁。(下著黑點內容,為《異族統(tǒng)治中國史》所添加部分)以上添筆的部分,主要強調三點:即異族統(tǒng)治中國時間之漫長,幾占中國歷史的三分之一;異族進入中原之欲望,來自所屬集團的“封建國家化”;異族統(tǒng)治崩潰的主因,在于自身統(tǒng)治精神的“松弛”。諸如此類添筆,不僅體現(xiàn)了編者對歷史現(xiàn)象與規(guī)律的新的理解,而且使文辭更富學理色彩。

三、投射于現(xiàn)實的史學

盡管日本于太平洋戰(zhàn)場上節(jié)節(jié)敗退,其所營建的“大東亞共榮圈”急劇收縮,《異族統(tǒng)治中國史》的出版,仍著眼于助益日本軍政當局“制定一種計劃、規(guī)模都很宏偉的民族政策”,以之“指導”和“培育”日本統(tǒng)治下的各民族。雖然編者于序中強調,《異族統(tǒng)治中國史》完全基于史實,“評論批判則交由讀者自己判斷”,但是不難發(fā)現(xiàn),書中融入大量軍國語匯的歷史書寫,其立場具有明顯的導向性。

“宣撫”一詞,中國自南北朝以來就有,本意是指中央官員前往地方招撫民眾、安定人心。該詞自明清以來已很少使用。然而在戰(zhàn)時日本軍政當局的語境中,“宣撫”作為一種“居高臨下”的統(tǒng)治策略,乃“對于戰(zhàn)地因敵人錯誤領導而狂熱,或怯于戰(zhàn)禍而不知所歸的民眾,通過傳達日軍出師的真正精神,恢復并維持治安,使之助力于產業(yè)、經濟、交通、文化之復興,通過安定民心,使之成為東亞聯(lián)盟體的一環(huán),由此確立明朗中國建設的基礎”。①三田了一:《新秩序建設と宣撫工作》,東京:改造社,1940 年,第500—501 頁。與之相應,《異族統(tǒng)治中國史》將清軍入關后恢復社會秩序、拉攏民心的一系列措施,亦稱為“宣撫”工作,“所謂宣撫,即針對戰(zhàn)爭所引起的混亂騷擾,以求極力減少敵區(qū)無辜人民在生活上的犧牲,使占領區(qū)恢復平靜,以消除下一步軍事行動障礙的措施。有時也通過優(yōu)待敵方俘虜以使他們喪失敵意。具體而言,就是調查因戰(zhàn)亂而荒廢的地區(qū)及民眾的實情,采取以安定民心、恢復民力為目的的政治、經濟、社會等方面的善后措施。這種措施也包括與軍事行動同步、為長久統(tǒng)治而進行的確保治安、救濟難民等方面的工作”。②東亜研究所:《異民族の支那統(tǒng)治史》,第317 頁,第286 頁。

另外,書中屢屢出現(xiàn)的“思想戰(zhàn)”一詞,為現(xiàn)實中軍國體制下的日本社會廣泛使用。在國家總體戰(zhàn)的視域下,思想被視為一種“武器”,“直接或間接使敵人心理動搖,使之喪失抗敵意識也即敵意,由此取得戰(zhàn)果之所在,即為思想之戰(zhàn)”。③內閣情報部:《思想戦概論》,東京:內閣情報部,1940 年,第6 頁。《異族統(tǒng)治中國史》中專設“思想戰(zhàn)”一節(jié),用以說明入關后清政權于朝野所推行的文治工作的成效,“最初,即使能用武力壓制推行此風俗(指“剃發(fā)留辮”——筆者注),然而民眾內在的思想?yún)s絕非武力所能征服。因此不得不進行思想戰(zhàn)。思想戰(zhàn)的對象當然是知識分子和官吏。清朝的統(tǒng)治機構中容納了千倍于滿人的漢人官僚,對這些官僚進行思想戰(zhàn)的同時,也必須以各村落自治體的首領,即知識分子和士紳們?yōu)橹苯踊蜷g接對象而進行思想戰(zhàn)”。④東亜研究所:《異民族の支那統(tǒng)治史》,第317 頁,第286 頁。

作者關于清初滿人統(tǒng)治策略的說明,仿佛專為中國戰(zhàn)場上的底層日軍官兵而寫。不言而喻,作者“以史喻今”,將“宣撫”“思想戰(zhàn)”,乃至“治安維持”“緩沖地帶”等能夠引起讀者“聯(lián)想”的軍國語匯巧妙地融入歷史書寫之中,自然會使讀者對“異族”日本對中國淪陷區(qū)實施殖民統(tǒng)治的合理性產生共鳴。

《異族統(tǒng)治中國史》對于清朝史事的書寫,具有強烈的現(xiàn)實代入感。該書之所以將清朝統(tǒng)治置于重點,不吝筆墨,正如編者在序中所言,“在五個王朝之中,清朝因最后登場,之前王朝所遺留的政績,也就成為其統(tǒng)治的重要規(guī)范。對此適當?shù)厝¢L補短,有助于清的統(tǒng)治。清朝對中國的統(tǒng)治,可謂呈現(xiàn)出諸異族對中國統(tǒng)治的集大成之觀”。⑤東亜研究所:《異民族の支那統(tǒng)治史》,序,第4 頁。在太平洋戰(zhàn)爭的中后期,為了削弱重慶國民政府的抗戰(zhàn)力,阻斷英美蘇等國經由中國邊境流入抗日大后方的物資渠道,重慶國民政府與邊疆蒙、藏、回等少數(shù)民族之關系,成為日本軍政當局重點調研的對象。《異族統(tǒng)治中國史》之第七章,原專述清朝統(tǒng)御邊疆的政策,1944 年10月東亞研究所特別將此章執(zhí)筆者田村實造、羽田明、旗田巍三位學者的論文匯編成冊,取名《清朝的邊疆統(tǒng)治政策》。在該書的序中,編者(亦為中村治兵衛(wèi)——筆者注)強調刊行該書的現(xiàn)實意義:

當下中國邊疆問題的意義頗為重大,且不斷呈現(xiàn)復雜的樣貌。對于內地的重慶政權而言,邊疆乃左右其存立的致命戰(zhàn)略據(jù)點。今日,重慶政權扮演了反軸心國的前進基地的角色,中國的邊疆問題以往就包藏了英、蘇的角逐,現(xiàn)今英、蘇、重慶三方為了執(zhí)行反對軸心國的作戰(zhàn)而回避了利害沖突,在美國的援助下,聯(lián)合一體,致力于援蔣輸血之路的開發(fā)經營……今日中國之邊疆,為民國之前的清政權所統(tǒng)御。回望清朝對蒙古、回部(新疆)、西藏、朝鮮等采取如何之政策,而此政策果真獲得周邊諸族之歡心乎?對清朝邊疆統(tǒng)御政策的檢討,在明確中國邊疆問題由來的同時,也有助益于大東亞共榮圈之民族政策。此即本書刊行之所以也。⑥東亜研究所:《清朝の辺疆統(tǒng)治政策》,東京:至文堂1944 年,序説,第2 頁。

“現(xiàn)實”中國的邊疆問題,當然是“歷史”中國邊疆問題的延續(xù)。在該書編者看來,把握清朝邊疆統(tǒng)治政策的得失經驗,從中揭示清政府與英、俄等國在邊疆問題上的博弈,將有助于日本軍政當局發(fā)現(xiàn)并捕捉反法西斯陣營內部的裂痕,在同盟國之間制造矛盾。《清朝的邊疆統(tǒng)治政策》盡管以學術著作的形式出版,然而編者在以史學呼應現(xiàn)實的立場上,與《異族統(tǒng)治中國史》的完全一致。

在戰(zhàn)爭的尾聲,曾擔任東方文化學院評議員的宋史學者中島敏,在為《異族統(tǒng)治中國史》撰寫的書評中,肯定該書的價值在于“或可供當局決策經綸之參考,或可助益于對一般國民之啟發(fā)”,中島還提到了其背后歷史學者與軍國體制之關聯(lián):

提倡總體戰(zhàn)的必要性由來已久。然而是否最高程度地動員了學者的智慧?當下并非高舉迂闊目標而自我滿足慰藉之時機。必須保持學術的立場、致力于成為總體戰(zhàn)之一翼。由具有政治影響力的東亞研究所立案,而純研究學府的東方文化學院對之協(xié)助,這份關于當下重要課題的正確報告的完成,給予我們一個答案。今后應不斷貫徹總動員,期待在文化科學界也能將所有的智慧投入戰(zhàn)力之中。①中島敏:《東亞研究所編,異民族の支那統(tǒng)治史,昭和十九年六月,大日本雄辯會,講談社刊》,《民族研究彙報》?1945 年第3 卷,第34—36 頁。

中島的說明,或許不過是軍國時代一個歷史學者的“應景”之言,然而也能從中一窺軍國體制下知識精英的話語自覺與自我認知:知識精英作為總體戰(zhàn)的“羽翼”,其學術成果不過是軍國動員與統(tǒng)轄下的思想武器。

余 論

《異族統(tǒng)治中國史》的成書與出版,反映出戰(zhàn)時日本中國史學界的一個側面:日本軍政當局通過東亞研究所對東方文化學院、東方文化研究所的課題委托,將日本中國史學界青年精英集體吸納入軍國體制中,學者們的研究獲得充裕經費的支持,其成果則為日本的“國策”制定提供歷史借鑒與依據(jù)。這種特殊的課題委托關系,依靠軍、政、學界之間的人際脈絡、學者師承關系而形成的集團屬性而確立,構建了戰(zhàn)時日本知識精英與軍國體制之間的互動模式。

戰(zhàn)時日本中國史學界順應軍國意志而開展的課題研究,也并非僅有“中國異族王朝統(tǒng)治”之個案。1941 年4 月東亞研究所向東方文化學院委托“清朝的商工業(yè)及商工業(yè)政策”“清朝的村治及村政”“清朝的農業(yè)及農業(yè)政策”“清朝的縣制與縣政”等新課題;②東方文化學院:《東方文化學院一覧》(1941 年度),東京:東方文化學院,[出版時間不詳],第39-40 頁。同時,東方文化研究所則受托“歐美列強勢力的對華滲透史”與“中國人在南洋的發(fā)展史”兩項新課題。③東方文化研究所:《東方文化研究所要覧》(1943 年6 月),東京:東方文化研究所,1943 年,第36 頁。在戰(zhàn)爭的中后期,這些委托課題推動了民族史、邊疆史、中西交涉史在日本中國史學界的興盛,青年學者們在《東方學報》《史學雜志》《東洋史研究》等學術刊物上發(fā)表了諸多相關的論文。④這些相關論文的具體題目等,詳見李慶:《日本漢學史》(第二部),上海:上海人民出版社,2016 年,第91—114 頁。值得注意的是,魏特夫所提出的“征服王朝”論,為戰(zhàn)后日本中國史學界廣泛吸收并使用,⑤參見村上正二:《征服王朝》,鄭欽仁、李明仁編譯:《征服王朝論文集》,第92 頁。或許也可視為這一影響的某種延續(xù)。

非學術的外力介入并引導學術研究,當然會對學者的知識積累、學術取向、研究方法產生影響。在東洋文化研究所被委托的新課題“歐美列強勢力的對華滲透史”中,宮崎市定負責“英法聯(lián)軍入侵北京”之部分,他為此專門編譯了一本《中國方面文獻中的歐美列強對華勢力滲透史》,⑥東亜研究所:《東研成果摘要》,東京:東亜研究所,1943 年,第30 頁。并利用當時日本中國史學界尚未了解的重要史料《籌辦夷務始末》,發(fā)表了論文《中方資料所見英法聯(lián)軍入侵北京事件》。⑦《自跋》,宮崎市定:《宮崎市定全集》(第十四巻),第401 頁。原本研究六朝史的宮川尚志則在執(zhí)筆完成“清朝的宣撫救賑政策”之后,開始研究“西方基督教文化對中國的滲透”。⑧東亜研究所:《東研成果摘要》,第36 頁。戰(zhàn)后松本善海所取得的學術成就,被譽為“處于(日本)中國村落史研究的中心位置”,然而有學者認為,其研究風格從綿密考證向方法論的轉變,則“以戰(zhàn)爭體驗為契機”所致。⑨池田雄一:《書評 松本善海著『中國村落制度の史的研究』》,《史學雑誌》1979 年88 巻3 號,第97 頁。

眾所周知,戰(zhàn)爭時代從事“中國異族王朝統(tǒng)治”研究的青年學者們,成為20 世紀五六十年代日本中國史學界的中堅力量。或許為了與軍國主義保持距離,他們很少提及戰(zhàn)爭時代的這段學術經歷。然而,對于梳理并反思近代以來日本中國史學界的學術脈絡而言,他們的這段學術經歷不應被選擇性忽視。