論寫一篇文章

A.G.加德納 林羽竹

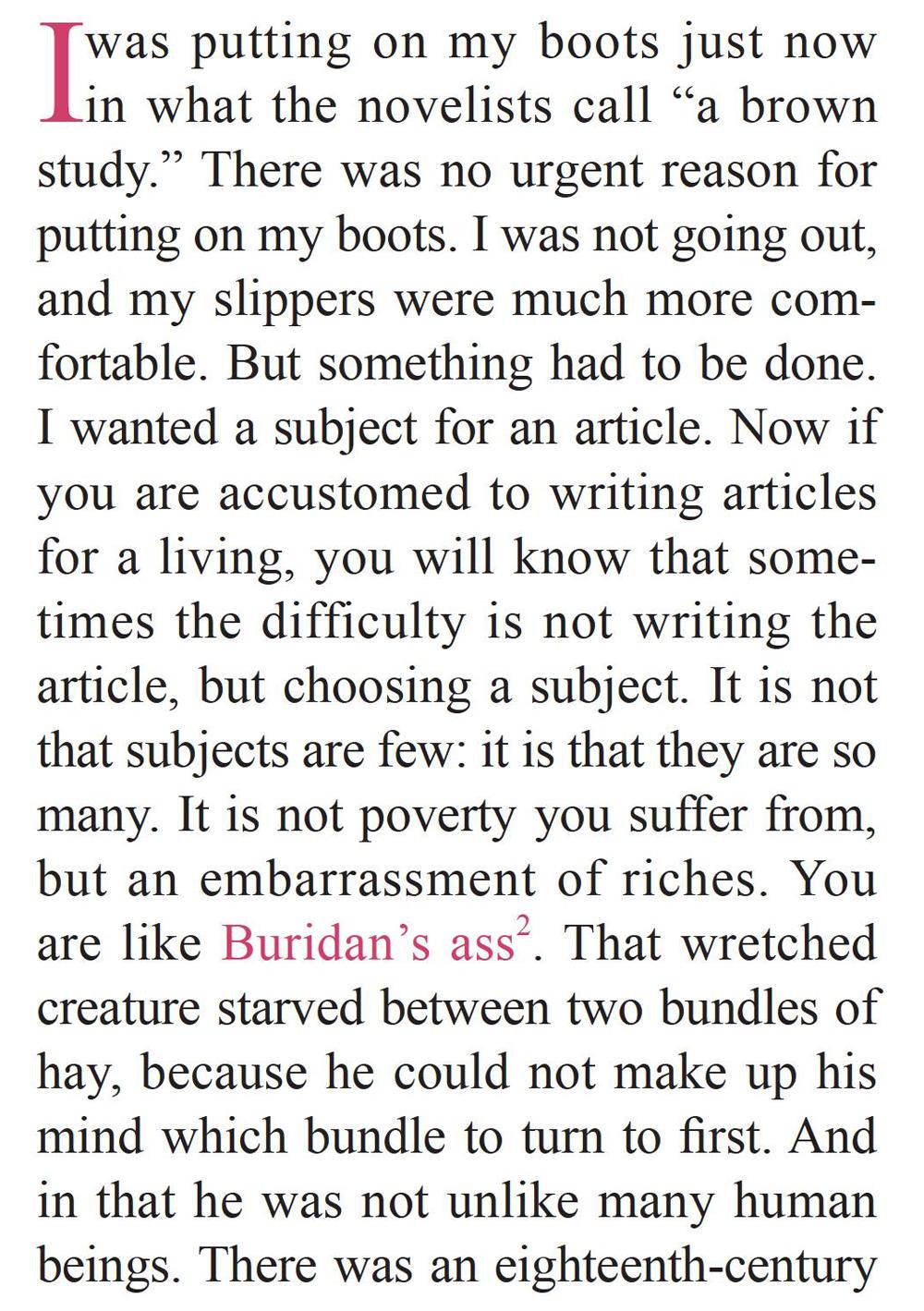

剛才我在穿靴子,整個人處于小說家所說的“深思”之中。我穿靴子并沒有什么要緊的原因。我不準備出門,穿拖鞋要舒適得多。可我得做點兒事。我需要想個主題寫篇文章。如果習慣靠文章謀生,你就知道,有時困難不在于寫文章,而在于選擇主題。問題不是主題沒幾個(可選),而是太多了。折磨人的不是貧乏,而是充裕的尷尬。你就像布里丹之驢。那可憐的動物在兩捆干草中間餓死了,因為它不能決定先吃哪一捆。在這個問題上,這驢跟很多人沒啥兩樣。舉個例子吧,有一位十八世紀的政治家覺得進行選擇是如此之難,以至于他會站在門口,看看街的兩頭,最后又回到家中,因為他不能決定走向哪一頭。他會在室內花一上午的時間來思考該騎馬出門還是步行出門;之后會用整個下午來后悔自己既未騎馬也未步行。

2我一直非常同情那個人,因為我和他一樣優柔寡斷。我不喜歡做決定。如果我去商店買褲子,看的褲子越多,就越猶豫不決,最終會在絕望之中做出錯誤的選擇。如果要決定度假之地,家人用盡計策都不能從我這里確定對某處的偏愛。去伯恩茅斯?行啊。沿著普爾港的沙灘走到斯塔德蘭,越過山丘到達斯沃尼奇,那多開心。可是,想想湖區……北威爾士……德文郡……康沃爾郡……還有……與其說我在做決定,還不如說我漸漸陷入諸多選擇無法自拔。我就是你們所說的“最后一刻才行動的人”。鐘快要敲最后一下的時候,我才胡亂選定一個。

3常見的決斷力缺失不一定是不愿意動腦子。在戈申這個例子中,造成缺失的可能是對某一主題的各個方面過于清晰的了解。“戈申,”一位著名的第一海務大臣說,“是海軍部有史以來最聰明的人,而作為行政人員,他卻是最差勁的。他看待問題的方面是如此之多,以至于我們可能永遠做不成任何事。”責任感也嚴重地抑制了行動。我不知道是否有人在做決定時擁有比莫利子爵更痛苦的疑問了。我聽他說過,印度辦事處是個大累贅,因為每天他都得做出不能變更的決定。對于事務纏身的人來說,某種冒險的魯莽是必要的。約瑟夫·張伯倫擁有這種魯莽。現在的丘吉爾先生也一樣。如果它被重要的動機和廣闊的眼界所控制,那么它就是無與倫比的天賦;如果它只是隨心所欲的激情,那么它就只是賭徒的天賦。

4你會問,可這跟我穿靴又有什么關系呢?這是個合理的問題。我會回答。我花了一個小時,穿著拖鞋在房間里踱步,想找到一個主題。我向窗外灑滿陽光的山谷望去,看著遠方西行列車噴出的煙漸漸消散,觀察附近榆樹上白嘴鴉的活動。我心不在焉地、勤奮地剪了幾次指甲,仔細地把我有的每一根鉛筆都削好;指甲剪得越多,鉛筆削得越多,就越不知道要用什么當文章的主題。主題向我涌來,“不是一個一個地來,而是一群一群地來”。它們互相推擠,想要得到優待;它們吵吵鬧鬧,想要得到注意——就像我看到過的碼頭工人在倫敦各個碼頭爭搶一份工作的樣子。它們伸出手,叫道:“我在這兒,選我吧。”它們的糾纏讓我心煩意亂,我在豐富中感受到了極度的缺乏;我在兜里尋找還沒削過的鉛筆,結果一根都沒有。

5就在這時,我想起了靴子。是的,我肯定會穿上靴子。為了幫助自己做決定,沒有什么比穿上靴子更有用的了。彎腰的動作改變了血液的流動。你得以從新的角度看待事物——就像那個從雙腿之間看博爾頓修道院的男子一樣,他沖朋友喊道:“噢,快來看,這樣看到的景色從沒見過,太別致了。”于是,我拿來靴子,坐下并穿上了它們。

6這個做法產生了奇效。因為在心事重重的時候,我先拿起的是右腳的靴子,然后習慣性地放下它,又抓起了左腳的靴子。我問自己:“為什么我會那么做呢?”我突然悟出了真相:一直以來,我都是先穿左腳的靴子。如果五分鐘前你問我會先穿哪一只靴,我會說自己不分先后;然而現在我發現自己的積習是如此難改,以至于先穿右腳靴子的嘗試對我來說就像在石板上用堅硬的鉛筆刮出字來那樣難受。那件事根本就做不成。習慣的整套節奏會被打亂。我產生了興趣。我想,我是如何穿夾克的呢?我起身脫掉夾克,發現右臂自動地滑進了衣袖,我又嘗試將左臂先放入衣袖,卻發現這就像做一個陌生的體操動作那樣難。我心想,哎呀,我這個人就是由一堆微不足道的、自己都沒有意識到的習慣組成的。這件事要好好查查。這讓我想起了塞繆爾·巴特勒那本迷人的《生活與習慣》。是的,當然了,這個主題可以“談談”。我趕走了腦中討要不休的所有討厭鬼,拿出一根鉛筆,抓過拍紙本,坐下寫起了“習慣的力量”。

7就此打住。我沒找到主題就寫完了這篇文章。街道兩頭看得夠久了,該回屋了。