論“領頭羊”在農戶農地流轉中的帶動作用

■洪名勇 何玉鳳

培育新型農業經營主體,發揮種植大戶等“領頭羊”的帶動作用,促進小農戶與現代農業發展有機銜接是實現鄉村振興的關鍵所在。農戶的農地流轉行為既不是完全獨立,也并非完全依賴,農村“領頭羊”往往會影響農戶的決策行為,對于農戶決策行為依賴性的忽視,導致以往研究存在內生性偏差;種植大戶的行為具有外溢性,會帶動周圍農戶轉入農地進行規模經營;村干部、黨員的農地流轉行為也會帶動周圍農戶做出同樣的選擇;不同村莊“領頭羊”的帶動程度存在差異。基于此,增強農村“領頭羊”的帶動能力,發揮小組的示范作用等為政策啟示所在。

一、引言

在人多地少的基本國情約束下,帶動小農戶與現代農業發展有機銜接是實現鄉村振興的關鍵所在。十九大報告提出,要“培育新型農業經營主體,健全農業社會化服務體系,實現小農戶和現代農業發展有機銜接”;2020年中央1號文件提出,要“打造一批農業產業化聯合體,與小農戶、家庭農場和農民合作社建立基地共建、資源共享的利益聯結機制……推動完善農業社會化服務扶持政策,支持面向小農戶、大宗農作物和產糧大縣開展生產托管服務……”。一系列政策文件表明,在培育新型農業經營主體與服務主體的同時兼顧小農戶的發展,是未來農業發展的必由之路。數據表明,當前大量農民仍需緊緊依附于小規模土地上開展農業生產經營活動,農地細碎化問題未能得到有效解決,小規模農業生產活動仍將是我國農業生產領域的基本現實[1]。此外,隨著新型工業化、信息化、城鎮化進程加快,農村勞動力大量進入城鎮就業,促進農地流轉、發展多種形式適度規模經營、優化農業資源要素配置已成為必然趨勢。

鄉村的發展一靠內生動力,二靠外界要素進入與鄉村融合,鄉村發展一定要有愿奉獻、肯犧牲的帶頭人。在農業將長期保持小農經營格局的形勢下,我國農業現代化不可能只是規模經營基礎上的農業現代化,而必須是小農經營為主的現代化[2]。要實現帶動作用,不是建立統一的組織模式,而是發展多種組織形式共存的新型農業經營體系。新型農業經營體系的構建,并不是新型經營主體代替小農戶這一舊經營主體,而是通過與小農戶建立多種形式的合作形成以小農戶為基礎、以新型農業經營主體為帶動的新型農業經營體系[3]。我國農村的發展既要培育新型農業經營主體,又要扶持小農戶與現代農業的有機銜接,在這一過程中離不開農村“領頭羊”(包括村干部、黨員與新型經營主體如種植大戶等)的帶動,他們的行為選擇往往會成為小農戶經濟行為的指向標。如何讓村干部、黨員與種植大戶等農村“領頭羊”帶動小農戶與現代農業的有機銜接,這是未來需要努力的方向。一直以來,政界與學界致力于促進農村“領頭羊”對小農戶的帶動作用并且取得了一定成效。然而,也有學者提出新型農業經營主體過度流轉和生產活動擠壓對小農戶存在負面沖擊[2][4]。同時,新型農業經營主體對小農戶的帶動作用受制于自身的經營態勢、政府的政策支持、村莊的文化與利益關系[5]。

鑒于此,本文選取貴州省為調查對象,選取3縣3村為調查樣本,對農村“領頭羊”的農地流轉行為及其對周圍小農戶的帶動性作用進行研究,為農地流轉研究提出一個新思路。這對于更好地進行適度規模經營,提升農業生產經營效率,促進小農戶與現代農業發展有機銜接,助力鄉村振興有積極的理論指導意義。

二、文獻綜述與研究假設

我國農村是一個熟人社會,農戶在長期的經濟活動中通過不斷實踐,形成自己處理農地流轉等行為的習俗元制度,這種制度既受到人們經濟行為的影響,又對人們的經濟行為具有持久引導作用[6]。理論上講,新型農業經營主體作為農業現代化進程中的示范者與傳播者,會影響小農戶的行為與決策。而新型農業經營主體需解決的首要問題,便是處理好土地集中連片需求與農戶分散的流轉意愿之間的矛盾[7]。其在發展過程中,往往利用“中介”“擔保人”等熟人社會的關系紐帶,建立與其所“嵌入”的鄉土社會的關聯[8]。在羊群行為視角下,本文將村干部、黨員與種植大戶稱為農村“領頭羊”(Bellwether),不包括外力進入農村的影響。“領頭羊”在農村通常被稱為“能人”,而其他追隨農戶出于風險規避的心理習慣于搭乘“領頭羊”的便車[9]。政府基于能人在農村的社會資源、自治權威等基礎方便國家政策執行到戶。而能人借助各類項目資源,在增加自身發展潛能的同時,也能獲得村內農戶的更高信賴,形成政府行動、能人發展與農戶需求相互依賴的局面[10]。當前,我國農民專業合作社大多植根于農村社區,空間位置接近農戶承包地,社員結構相對穩定、流動性小,形成以親緣、地緣、宗族等人際關聯為基礎的“熟人社會”。在差序格局下,社會關系距離遠近通過“口碑效應”直接影響周圍農戶對合作社的態度。

對于種植大戶自身而言,技術示范可降低風險預期,提高預期收入。[11]知識具有可傳播性、非排他性與非競爭性,這使得知識通過各種渠道被別的經濟主體所利用,而不能對這部分外部性索取回報,從而導致了知識溢出[12]。基于收益視角,農戶會選擇向農業收入高的農戶模仿、學習[13]。因此,種植大戶的技術示范會外溢到其他農戶。對于新技術的學習采納,Conley與Udry發現農戶會和有成效的鄰居交換信息并且模仿他們的決策[14]。張瑞娟和高鳴在比較小農戶與種糧大戶對新技術的采納行為與技術效率時發現,種糧大戶會提高新技術被采納的概率,且能夠提高糧食生產的技術效率,但小農戶糧食生產同樣具有技術效率[15]。小農戶與種植大戶的農地流轉意愿受不同因素影響,小農戶主要受家庭人力資本稟賦的影響,而種植大戶主要受其感知的農業政策環境影響[16]。此外,農戶之間的相互依賴使得特定行為的成本會受其他人是否采取同樣行為的影響。農業規模報酬遞減規律的存在以及農業比較效益低的現實,使農地流轉主體承擔著生產和市場的“雙重風險”。大量研究表明,農戶風險認知顯著影響農地流轉行為,并且在資本下鄉過程中對土地轉出意愿產生決定性影響[17],但種植大戶的經濟行為后果會成為周圍其他農戶行為選擇的一個參照。一方面,種植大戶好的經濟行為效果會降低周圍其他農戶的風險認知,促使其他農戶參與其中或者同樣轉入農地進行規模經營;另一方面,種植大戶壞的經濟行為后果會成為周圍其他農戶的借鑒。周圍農戶可以直接獲取種植大戶的信息,從而降低了其獲取信息的交易成本。總之,農戶基于一種學習態度獲得種植大戶的知識外溢性,通過種植大戶的經濟行為后果降低自身的風險認知以及交易成本等。基于此,得到假設一:種植大戶的行為具有外溢性,會帶動周圍農戶轉入農地進行規模經營。

村干部作為村莊正式權威,是農地流轉過程中的一個最為重要的參與主體,對農地流轉具有顯著影響[18][19]。村干部等“能人”擁有較多的經濟資源、人力資源和社會資源,具有較高的號召力和凝聚力,成為農民專業合作社的“領頭羊”[20]:一是作為農地流轉的中介、組織協調者,可以降低農地流轉市場信息不靈等交易成本,促進農地市場化交易,進而促進大規模農地流轉[19];二是作為農地流轉雙方的代理人,既接受村民的委托,也接受轉入方的委托,減少了集體決策成本與轉入主體獲取信息的成本,其“擔保人”的身份會降低小農戶的風險認知,從而促進了農地流轉;三是作為獨立的利益主體,作為農地流轉的流入方或流出方直接參與經營。在當今鄉村社會,村干部與經濟能人往往具有互通特性,村干部作為農地流轉經營人角色會降低農地流轉的交易成本,其農地經營效果對小農戶起到了積極有效的示范作用[21][22]。大部分村干部兼有黨員的身份,我國始終號召黨員有奉獻精神,起模范帶頭作用,政策上也一直支持黨員帶頭創業,帶領村民致富。同時,黨員通常擁有更強的政治聯結,與政府、村委會聯系緊密,對產、銷等信息掌握得更加及時全面[23],其決策行為會進一步帶動周圍農戶采取同樣的決策。因此,有假設二:村干部、黨員的流轉行為也會帶動周圍農戶做出同樣的選擇。

三、數據說明與研究設計

(一)數據來源

本文選取貴州省3縣3村為調查樣本,分別為貴州省銅仁市思南縣許家壩鎮三匯溪村、貴州畢節市金沙縣禹謨鎮沙興村與貴州遵義市湄潭縣高臺鎮三聯村。調研共發放問卷550份,有效問卷540份。三匯溪村居民居住點較為集中,土地分布也較為集中,且土地平坦肥沃;沙興村產業有2500畝高粱、500畝清脆李、140畝辣椒、1000余畝茶葉;烤煙是三聯村的支柱產業,常年產量14.5萬公斤。

(二)數據說明

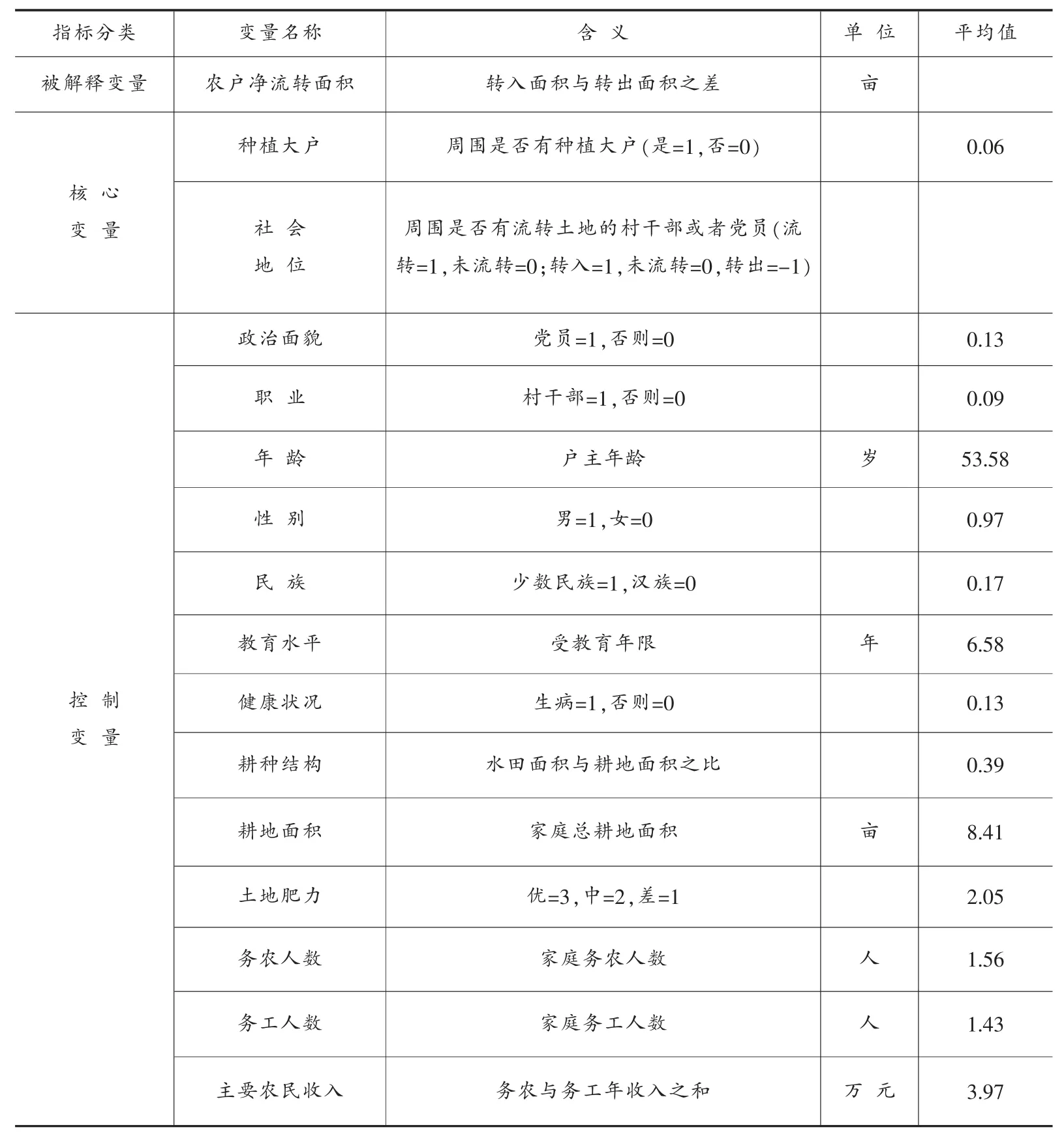

本文核心變量有種植大戶與社會地位兩個變量。其中,種植大戶表示周圍是否有種植大戶,是為1,否為0;社會地位表示周圍是否有流轉土地的村干部或者黨員。根據調研地實際情況,本文將轉入農地在15畝以上的定義為種植大戶。我國是一個熟人社會,鄰里之間交往較密切,居住地離村干部、黨員、種植大戶越近的,所受影響越大,本文定義以50米為半徑的范圍內的農戶受影響較大,具體變量描述性統計見表1。

表1 變量描述性統計(N=540)

(三)研究設計

以往學者在研究農地流轉問題時,常以行為獨立性為假設前提,而本文的核心在于農戶的選擇既不是完全獨立,也并非完全依賴,農村“領頭羊”(種植大戶、村干部、黨員)往往會影響農戶的決策行為。因此,本文將影響農戶決策行為的因素主要分為兩類:一是農戶自身特征對其農地流轉決策行為的影響,為本文的控制變量;二是農村“領頭羊”的農地流轉行為對農戶決策行為的影響,為本文的核心變量。由于本文核心解釋變量種植大戶和社會地位(村干部、黨員)指標是截面數據,故使用截面OLS回歸,模型設計如下:

其中,被解釋變量y為農戶凈流轉面積,Z1為種植大戶農地流轉行為,Z2為村干部或黨員農地流轉行為,χi為一系列控制變量,ε為隨機擾動項。

四、計量結果與分析

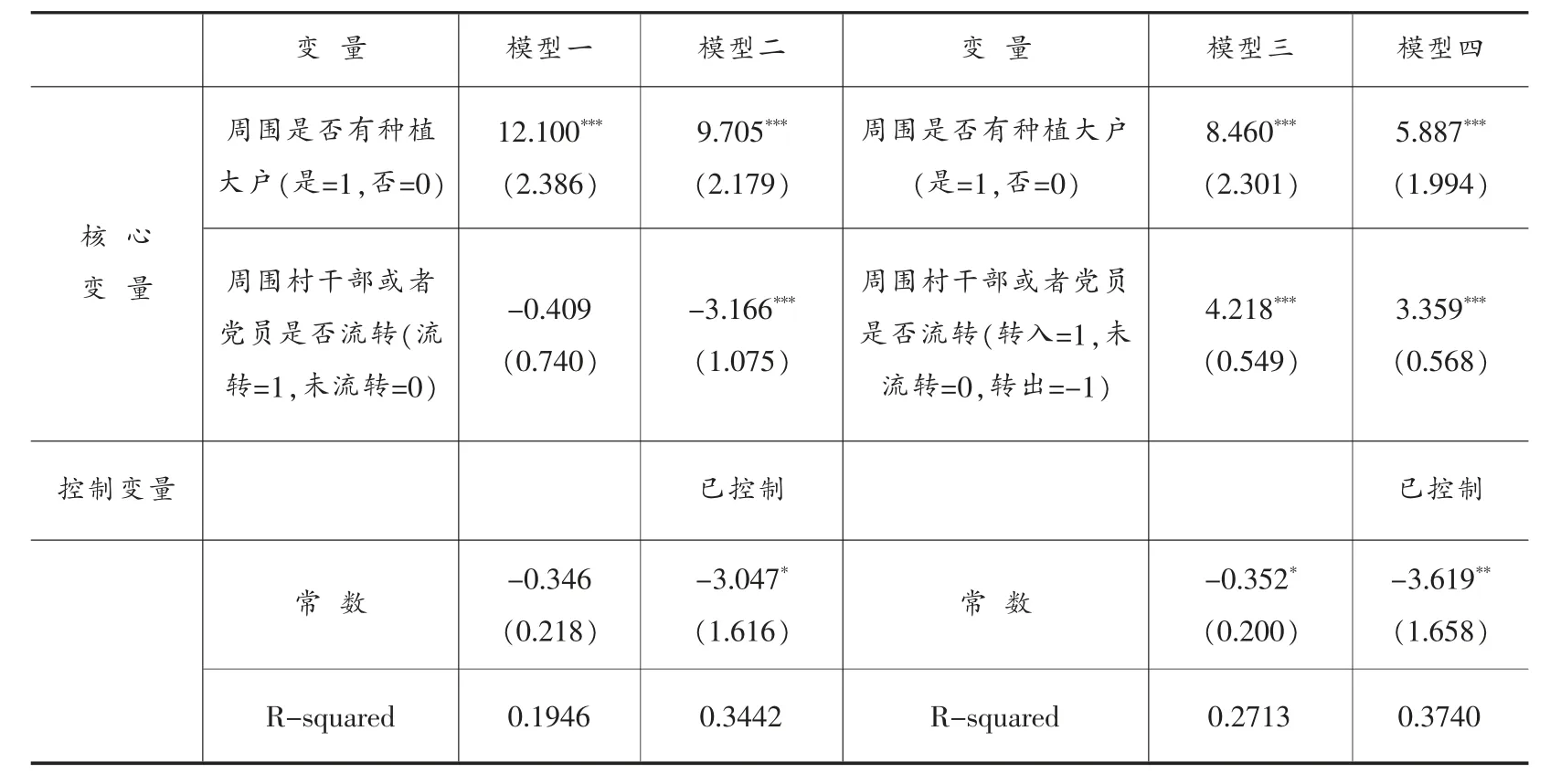

農村“領頭羊”經濟行為的結果是小農戶經濟決策行為的參照,“領頭羊”存在知識溢出效應,能夠降低小農戶的風險認知,降低交易成本等影響。因此,小農戶的農地流轉行為會受到種植大戶、村干部與黨員等“領頭羊”的影響。從計量結果(見表2)來看,模型一為未控制農戶特征時,周圍種植大戶對農戶轉入農地具有顯著的正向影響,而村干部、黨員的流轉行為對農戶流轉行為并不顯著。當進一步控制農戶特征(模型二),周圍種植大戶依舊顯著影響農戶的轉入行為,而村干部、黨員的流轉行為卻顯著促進了農戶的轉出行為。本文之所以加入模型一與模型二,是為了驗證種植大戶、村干部與黨員等“領頭羊”的農地流轉行為,無論是轉入或是轉出,均會影響周圍農戶的流轉行為。將村干部或者黨員的農地流轉行為進一步細分(模型三、模型四),轉入設定為1,未流轉設定為0,轉出設定為-1。可以看出:農戶的流轉行為顯著受周圍種植大戶、村干部與黨員流轉行為的影響,種植大戶轉入行為會帶動周圍農戶的轉入行為。農戶會追隨村干部、黨員的決策行為,若村干部、黨員傾向于轉入農地時,周圍農戶也會轉入農地。反之,村干部、黨員若轉出農地,農戶也傾向于轉出。

表2 結果分析

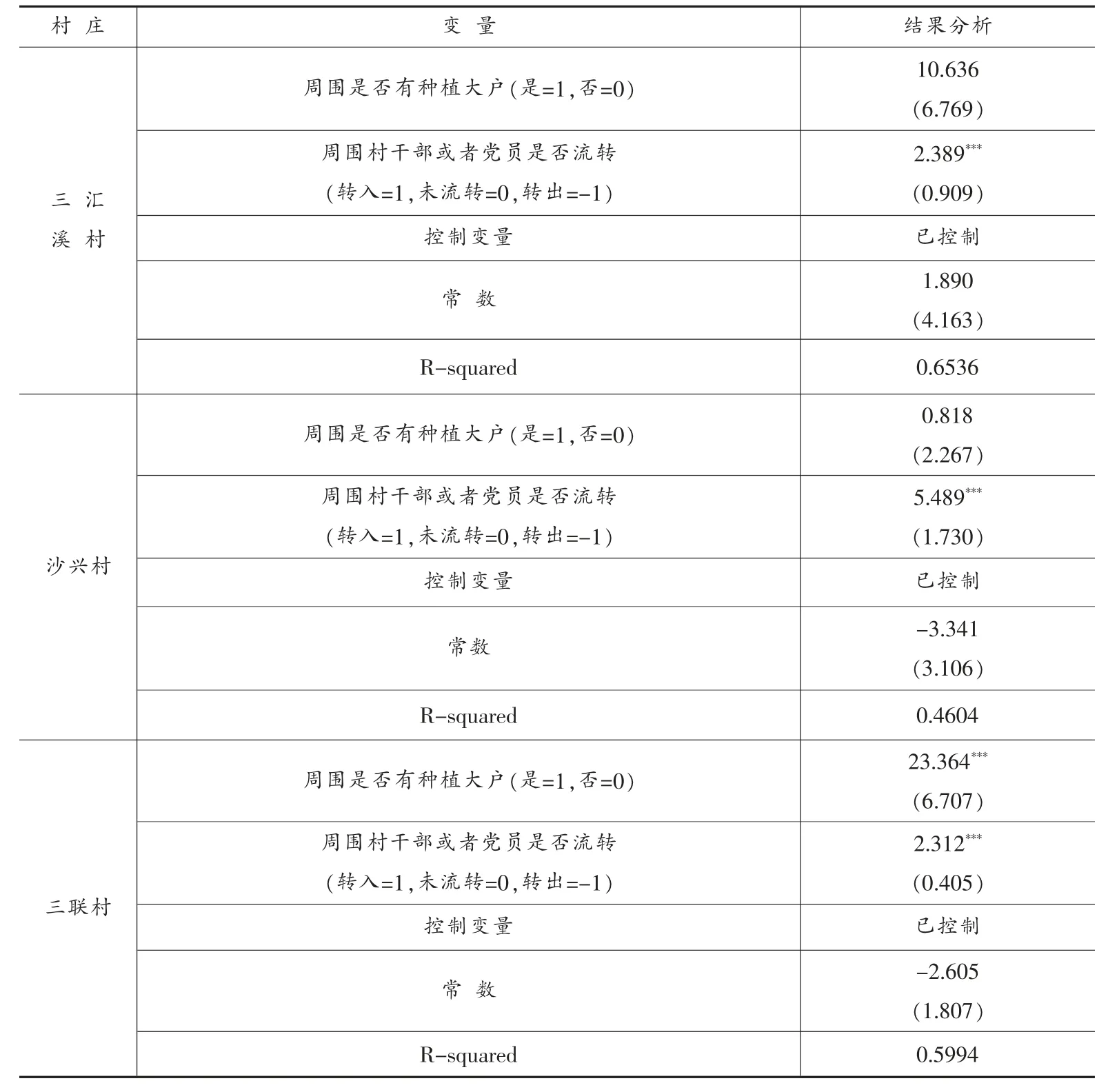

對于種植大戶而言,在模型一的基礎上加入控制變量,其系數從12.100降為9.705;在模型三的基礎上加入控制變量,其系數從8.460降為5.887。事實上,模型一與模型三由于遺漏變量其系數被高估了的,結果說明農戶周圍種植大戶的農地流轉行為確實顯著影響了其流轉行為。對于小農戶而言,其對農產品的產、銷及價格變動趨勢等信息不可完全獲取,與交易對象之間存在信息不對稱[24],且種植大戶應用新技術在提高自身經營效益的同時,還具有非常強的示范效應,成片帶動小農戶科學種田[23]。此外,其經濟行為后果作為參照會降低周圍農戶的風險認知,周圍農戶可以直接獲取種植大戶的信息,降低其獲取信息的交易成本。進一步區分不同村莊種植大戶的影響程度(結果見表3),可知不同村莊種植大戶的帶動程度存在差異。三聯村種植大戶的帶動程度最為顯著,即種植大戶的行為會帶動周圍農戶轉入農地進行規模經營;三匯溪村次之,種植大戶也有效帶動了農戶做出同樣的行為決策;沙興村種植大戶也帶動了農戶的農地流轉行為,但結果不顯著。

表3 分村莊結果分析

對于黨員和村干部而言,在模型一的基礎上加入控制變量,其系數從-0.409降為-3.166;在模型三的基礎上加入控制變量,其系數從4.218降為3.359。這說明:黨員和村干部的農地流轉行為對周圍農戶起到了顯著的帶動作用,在當今鄉村社會,村干部與經濟能人往往具有互通特性,村干部作為農地流轉經營人角色會降低農戶農地流轉的交易成本[22];黨員通常擁有更強的政治聯結,與政府、村委會聯系緊密,對產、銷等信息掌握得更加及時全面[23],其流轉行為會進一步帶動周圍農戶。此外,不同村莊黨員、村干部的帶動程度不同(結果見表3),沙興村村干部和黨員的帶動程度最高,三匯溪村次之,三聯村村干部和黨員的帶動程度較其他兩村低。

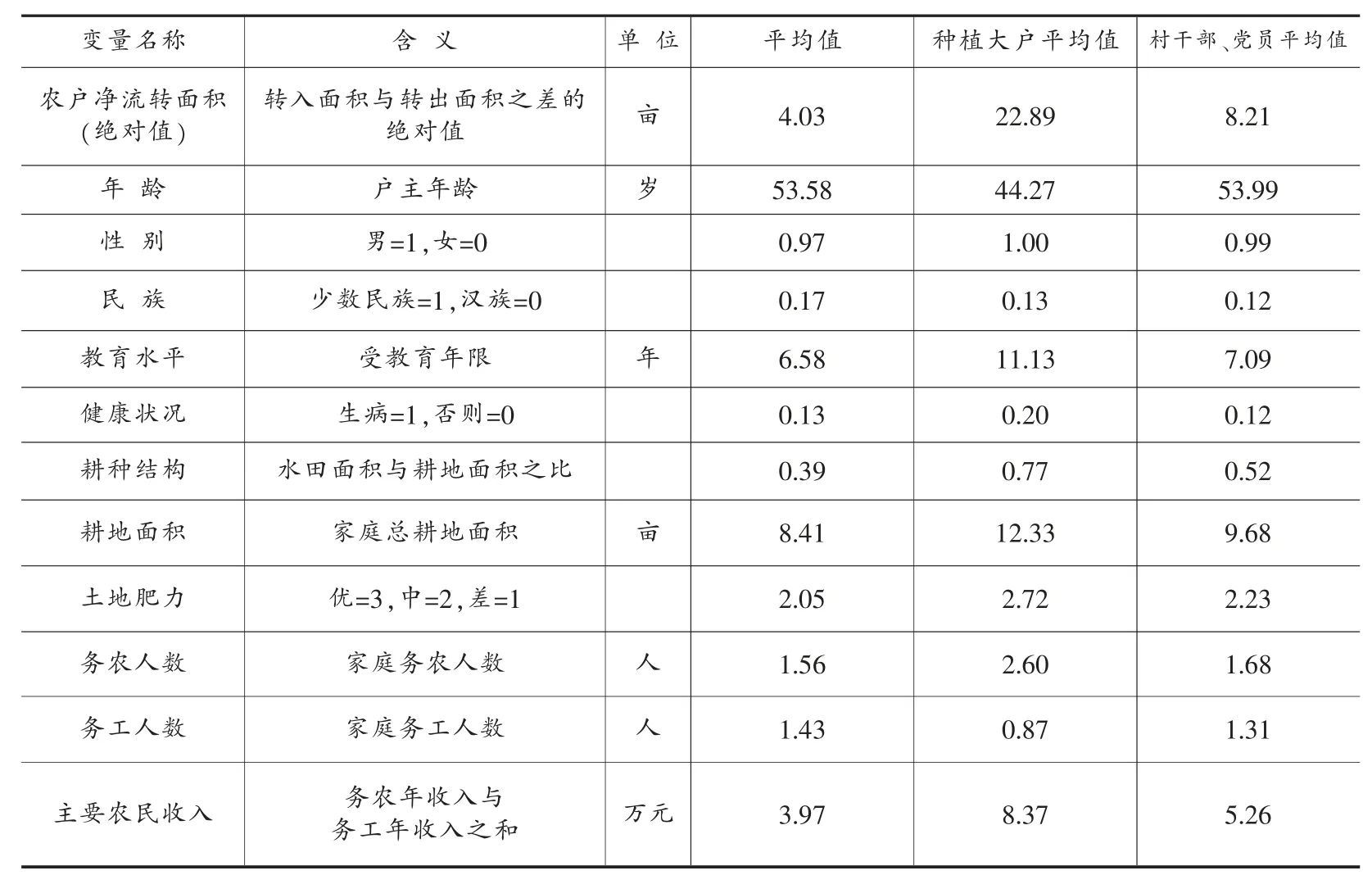

進一步,比較村干部、黨員及種植大戶平均情況與三村整體平均情況(結果見表4)。對于農戶凈流轉面積的絕對值情況,種植大戶平均凈流轉面積最高,其平均水平為22.89畝,村干部、黨員平均凈流轉面積為8.21畝,高于三村平均水平4.03畝;而種植大戶戶主的平均年齡較低,為44.27歲,低于三村戶主的平均年齡53.58歲,與陳潔等[25]的種糧大戶平均年齡在45歲左右的結論一致,村干部、黨員平均年齡基本與三村戶主平均年齡持平;種植大戶中戶主全部為男性,村干部、黨員也基本為男性;村干部、黨員與種植大戶中少數民族數量均低于三村平均水平;種植大戶的教育水平平均為11.13年,與陳潔等[25]的以初高中文化程度的種糧戶居多的結論一致。值得注意的是,三村種植大戶共15戶,其中身體狀況較差的有3戶,本文并未區分生病程度;對于耕種結構與耕地面積,種植大戶種植水田較多,且自身耕地面積也較高,村干部、黨員耕種水田比例及耕地面積均高于三村平均水平;村干部、黨員與種植大戶土地肥力平均值均高于三村平均水平;村干部、黨員與種植大戶家庭務農人數均較多,相反地,家庭務工人數較少;種植大戶主要農民收入較高,平均年收入為8.37萬元,村干部、黨員平均年收入5.26萬元,均高于三村平均年收入3.97萬元。

表4 村干部、黨員及種植大戶平均情況與三村整體平均情況比較

五、結論與政策啟示

我國農村是典型的熟人社會,理論上講,農村“領頭羊”作為農業現代化進程中的示范者與傳播者,其存在知識溢出、降低農戶風險認知與交易成本等方面的影響,會影響小農戶的行為與決策。本文選取貴州省為調查對象,選取3縣3村為調查樣本,構建農村“領頭羊”與農戶行為選擇的計量分析模型,得出結論:第一,農戶的農地流轉行為既不是完全獨立,也并非完全依賴,農村“領頭羊”往往會影響農戶的決策行為,對于農戶決策行為依賴性的忽視,導致以往研究存在內生性偏差。第二,種植大戶的行為具有外溢性,會帶動周圍農戶轉入農地進行規模經營;村干部、黨員的農地流轉行為也會帶動周圍農戶做出同樣的選擇。第三,不同村莊“領頭羊”的帶動程度存在差異。三聯村種植大戶的帶動程度最為顯著,三匯溪村次之,沙興村種植大戶也帶動了農戶的農地流轉行為,但結果不顯著;沙興村村干部和黨員的帶動程度最高,三匯溪村次之,三聯村村干部和黨員的帶動程度較其他兩村低。

新型農業經營體系的建立并不是新型經營主體代替小農戶這一舊經營主體,而是形成以小農戶為基礎、以新型農業經營主體為帶動的新格局,在培育新型經營農業主體的同時兼顧小農戶的發展是未來農業發展的趨勢所在。總之,企業等外部力量的進入助力農村發展,但核心力量仍為農村內部力量,雖然我國一直鼓勵農業適度規模經營,但農戶小規模農業生產依舊是當前中國的現狀,如何讓種植大戶、村干部以及黨員等帶動周圍農戶流轉土地,進行適度規模經營仍是今后一段時間努力的方向。基于本文研究結果,可得政策啟示如下:

第一,小農戶始終作為中國的重要力量,在鼓勵培育新型農業經營主體的同時,又要兼顧扶持小農戶與現代農業的有機銜接,新型經營主體不僅自身要發展,更要帶動小農戶發展,充分發揮農村“領頭羊”的帶動作用。

第二,“領頭羊”的帶動作用會形成一種擴散效應,因此加強種植大戶、村干部、黨員等的宣傳教育,對農戶的技能培訓可以從種植大戶、村干部及黨員等開始,樹立榜樣效應,為農戶帶來積極影響,充分發揮其帶頭作用,并且提高農戶受教育水平,以使農地流轉市場得以低成本運行。

第三,我國部分地區如貴州省農戶對于小組內成員的認可度較強,因此合作社、企業等新型農業經營主體的進入可以小組為單位流轉土地,充分發揮小組的示范作用,以帶動其他小組的積極性。