公司董事網絡地位、內部控制與財務違規

■郭瑞娜 曲吉林

上市公司財務違規一直是公司治理研究領域的熱點問題,公司董事網絡地位對財務違規行為產生的影響,目前尚未有文獻對此進行研究。上市公司董事網絡地位越高,財務違規次數越少;內部控制質量在公司董事網絡地位與財務違規行為之間發揮了重要的中介作用,公司董事網絡地位通過提高內部控制質量減少財務違規。財務高管穩定性比較高的公司,董事網絡地位對財務違規的抑制作用更加顯著。

一、引言及文獻回顧

證券市場頻發的財務違規行為一直是公司治理研究領域備受關注的焦點之一。董事會履行監督職能,確保經營管理活動合法合規,是公司抵制財務違規行為的重要屏障。董事是防止違規、執行監督的主體,董事的經驗、專業知識等背景特征影響了監督職能的發揮。除此以外,越來越多的研究發現董事的社會網絡特征對監督效果也產生了重要影響[1][2],尤其是董事網絡對公司治理的作用受到了國內外的廣泛關注。[3][4]郝麗萍、徐婧媛、趙善軍、Felix和Chiu從董事網絡的信息傳遞作用角度,分析了盈余管理、財務舞弊等不當行為的傳染性。[5-9]然而,董事網絡并非僅僅只是傳遞不當信息的渠道,其對公司治理的積極作用也不容忽視。[10][11]

網絡位置是董事網絡的重要特征,通常采用程度中心度 (Degree)、中介中心度(Betweenness)、接近中心度(Closeness)、特征向量中心度(Eigenvector)等網絡中心度單個指標或綜合指標進行衡量。[12]它們分別反映了聯結公司的數量、最短路徑的距離、最短路徑的數量以及聯結數量與質量。Larcker等[13]和陳云森等[14][15]綜合運用這些中心度指標,分別以各指標的均值、中值以及分組賦值衡量網絡位置,研究了其對公司績效、投資效率及信息披露的影響。萬良勇等[16]采用主成分分析法構建網絡中心度綜合指標,分析獨立董事網絡位置對企業違規行為的影響。孟巖等[17]則僅選用程度中心度作為網絡位置的衡量指標。然而,以網絡中心度衡量的網絡位置只能反映公司在董事網絡中的結構和分布,與公司的網絡地位并不完全一致。許多學者發現,網絡中處于相對等價位置的公司,他們的網絡地位及扮演的角色并不完全相同。Cook等[18]在一組實驗和模擬研究中已經證明,交換網絡中的地位并不等于中心位置,那些處于最核心位置的人在議價方面并不是最成功的。在實驗限制的通信網絡中,領導角色也通常并不處于最核心的位置上[19]。網絡地位不僅取決于自身位置的中心性,還受鄰近節點的影響。[20]如高管的司機自身社會地位并不算高,但卻可以憑借其與高管的密切聯系擁有更高的地位。[21]

上市公司通過共享連鎖董事產生聯結,構成錯綜復雜的董事網絡。因網絡中各公司地位以及被賦予的角色不同,董事網絡對公司治理效果的影響也各有差異。如何界定上市公司在董事網絡中的地位?公司董事網絡地位又會對財務違規行為產生怎樣的影響?目前,尚未有文獻對此進行研究。因此,本文從角色期望角度,提出董事網絡地位概念及其指標,進一步完善董事網絡的特征,研究公司董事網絡地位對財務違規的作用機制和路徑。

二、公司董事網絡地位與財務違規

(一)公司董事網絡地位

董事網絡形成于若干公司之間董事的共享,是通過董事兼任將多家公司直接或間接聯結起來所形成的一種社會關系網絡。[12]公司在董事網絡中所處的位置即為公司董事網絡地位,是公司影響力在網絡中的反映,對公司的行為決策發揮了重要作用。[22]董事網絡中,公司基于其他公司的信任與認可,會獲得網絡賦予的社會地位。由于董事網絡是一種非正式組織,因此這種地位屬于爭取性地位,由公司自己爭取獲得。與爭取性地位相對應的權利義務,通常依據公司在網絡中的社會聲望、影響力等因素來決定。[23]一旦公司的社會聲望、網絡影響減弱,爭取性地位也會隨之降低。具有較高聲望和影響的公司,爭取性地位越高,權利與義務也越多。這些公司憑借較高的社會聲望,擁有更多的稀缺信息和資源,對其他公司產生重大影響,成為網絡中信息及資源獲取和傳遞的重要途徑。位于網絡中心的公司占據了董事網絡的關鍵節點,將更多的公司聯結在一起,成為網絡關系中信息資源輸入和輸出的重要樞紐,因此通常被認為具有較高的網絡地位。另外,某些未處于網絡中心位置的公司,通過與重要公司聯結,也可以獲取稀缺的信息資源,在網絡中產生較高的影響,這些公司同樣具有較高的網絡地位。因此,公司在董事網絡中的地位既受自身位置的影響,也受聯結公司位置的影響,是二者的綜合反映。

(二)公司董事網絡地位對財務違規的作用機制:角色期望

角色與地位密不可分。地位是個體權利與義務的集合,角色是依據權利、義務確定的行為模式。當個體被賦予特定社會地位的同時,就產生了與該地位相適應的角色及群體對個體角色的行為期望。[23]角色期望概念最初由Kelly和Tibaut提出,是群體在交往中根據角色占有人的地位對其行為方式的期待與要求。[24]它是群體為每個角色設定的、符合其身份地位的行為標準,對個體行為產生了一定的規范和約束。角色期望對個體行為的影響程度取決于兩個因素:社會地位和角色認知。地位的高低決定了角色期望的大小。處于重要社會地位的個體,通常擁有群體更高的期許,嚴格的約束標準會對個體行為產生更大影響。而地位較低的個體,群體給予的要求一般較低,角色期望的影響也是微乎其微。另外,角色認知也是角色期望影響個體行為的關鍵因素。只有角色占有人正確認知并接受自己的角色定位,將外部期望主動轉化為自我約束,角色期望才能真正發揮作用。

董事網絡中每個公司都有屬于自己的角色。網絡根據公司的角色地位確定并傳達相應的角色期望。地位較高的公司,在董事網絡中扮演無可替代的重要角色,群體對其財務行為的期望相對較高。公司需要有可觀的財務業績和合法的財務行為才能與其地位相匹配,相應的壓力也更大。董事網絡地位較低的公司,對財務績效和財務行為的期望相對較低,公司所面臨的約束也相對較少。

從角色認知角度看,董事網絡地位越高的公司越愿意接受網絡賦予的角色期望。高期望既是一種約束,更是對公司董事網絡地位的認可。較高的董事網絡地位和角色期望可以增強對公司的社會信任,也能為公司獲取更多的社會資本。[25]規范的財務行為為公司樹立了良好的形象,便于公司尋找商業合作伙伴,并在交易議價中占據主導。優秀的財務表現也讓公司成為其他公司學習模仿的榜樣,從而提高公司的網絡影響,進而獲取更加豐厚的信息和資源。在交易議價權和網絡話語權的吸引下,董事網絡地位高的公司更傾向于愿意接受這一角色,通過加強公司治理履行群體期望,樹立合法合規的“正面形象”,減少違規行為的發生。如果公司拒絕接受角色定位,頻繁發生違規行為,角色行為與角色期望之間就會產生較大偏差。角色偏差會影響公司形象,降低社會信用,甚至被其他公司視為“異類”,從而被排擠出“社交圈”,損失更多的資源和機會。角色期望越高的公司,角色偏差所帶來的負面影響更大,因而公司通常不會輕易拒絕網絡賦予的期望。因此,董事網絡地位高的公司會更有效地約束自身行為,并監督公司財務決策,減少財務違規行為的發生。基于此,本文提出假設1。

假設1:公司董事網絡地位越高,財務違規的次數越少。

(三)公司董事網絡地位對財務違規的作用路徑:內部控制

董事網絡是一種外部治理機制,對公司內部財務行為產生的約束,需要通過公司內部防范機制即內部控制發揮作用。董事會是公司內部治理機制的核心,對內部控制的完善和有效運行負責。因此,董事會監督職能的發揮,能夠有效提高公司內部控制的質量。供職于不同公司的連鎖董事不僅使得公司間的內部控制表現出一定的相似性[26],公司在董事網絡中的地位對內部控制也產生了顯著影響。董事網絡地位越高的公司,在網絡中所扮演的角色越發重要。在更高的角色期望壓力下,公司為了維護網絡地位與聲譽,縮小期望偏差,也會更加有動力規范公司行為,提高內部控制質量。現有文獻通過實證檢驗已經發現越處于網絡中心位置的公司,內部控制質量越高。

保障經營管理合法、合規,并確保財務信息真實、可靠,是內部控制的重要目標。內部控制存在缺陷的公司往往容易發生盈余管理、財務重述等不當行為,財務信息質量也較差。完善有效的內部控制則意味著公司擁有較為強大的自我防御系統,可以防止或減少違規的發生,提高財務信息質量。因而有效的內部控制可以顯著減少公司發生財務違規行為的概率,并降低財務欺詐或會計差錯帶來的風險和損失。因此,本文認為內部控制在公司董事網絡地位與財務違規之間發揮了重要的中介作用。在此基礎上,提出假設2。

假設2:內部控制在公司董事網絡地位與財務違規之間發揮了中介作用。公司董事網絡地位越高,內部控制質量越高,財務違規的次數越少。

三、研究設計

(一)樣本選取與數據來源

本文以深市和滬市2010—2016年的上市公司為研究對象。其中,董事網絡數據樣本區間為2010—2015年。考慮到公司董事網絡地位對財務違規的影響可能存在一定的時滯,同時也為了緩解模型可能存在的內生性問題,本文選取的財務違規樣本區間為2011—2016年。在樣本選取過程中剔除了金融類上市公司和資料不全的公司,最后共得到12115個樣本。其中,董事網絡相關數據通過CSMAR和RESSET數據庫收集整理,財務違規數據來自于CSMAR數據庫。為了剔除異常值的影響,本文對所有連續變量均進行了1%和99%分位水平上的縮尾。

(二)變量選取與模型構建

1.被解釋變量:財務違規次數(FV)。參考俞雪蓮和傅元略[27]的研究,將CSMAR違規數據庫中虛構利潤、虛列資產、虛假記載、推遲披露、重大遺漏、披露不實、出資違規、擅自改變資金用途、占用公司資產、違規擔保、一般會計處理不當等與財務相關的違規類別列入財務違規的范疇。

2.解釋變量:公司董事網絡地位(BPIF)。借鑒Bonacich的研究,以權力中心度作為衡量公司董事網絡地位的基礎。Bonacich認為,網絡中某節點的地位不僅取決于自身的位置,還受制于其所聯結的其他節點的水平。聯結公司與目標公司共同的連鎖董事的權力中心度為:

其中,α是為使c(α,β)平方和等于網絡中聯結節點數量的標準化常數。Rij為節點i的鄰接矩陣。β則反映了節點i的地位受聯結公司影響的程度,一般位于區間[-1/v,1/v](v為矩陣Rij的最大特征值)。當β小于0時,表明聯結公司給節點i帶來負向影響;β=0時,表明聯結公司對連鎖董事i的權力中心度沒有影響;當β大于0時,聯結公司對該連鎖董事產生了積極影響。考慮到董事網絡是蘊含經濟利益的交換網絡,聯結公司通常會對目標公司產生正向作用。但是,董事網絡是非正式制度,其發揮的治理作用經過董事會、管理層等多層過濾后會被削弱,因此基于謹慎性考慮取β=0.001作為聯結公司對目標公司的貢獻系數,運用UCINET軟件計算。

董事網絡中,公司通過多個連鎖董事與不同的公司聯結,董事網絡地位為公司當年全部連鎖董事權力中心度的綜合反映,本文以公司當年所有連鎖董事的權力中心度的平均值來衡量公司董事網絡地位(BPIF),見式(2)。其中,n為公司當年連鎖董事數量。

3.中介變量:內部控制質量(DIB)。本文采用迪博公司發布的上市公司內部控制指數衡量上市公司內部控制質量。

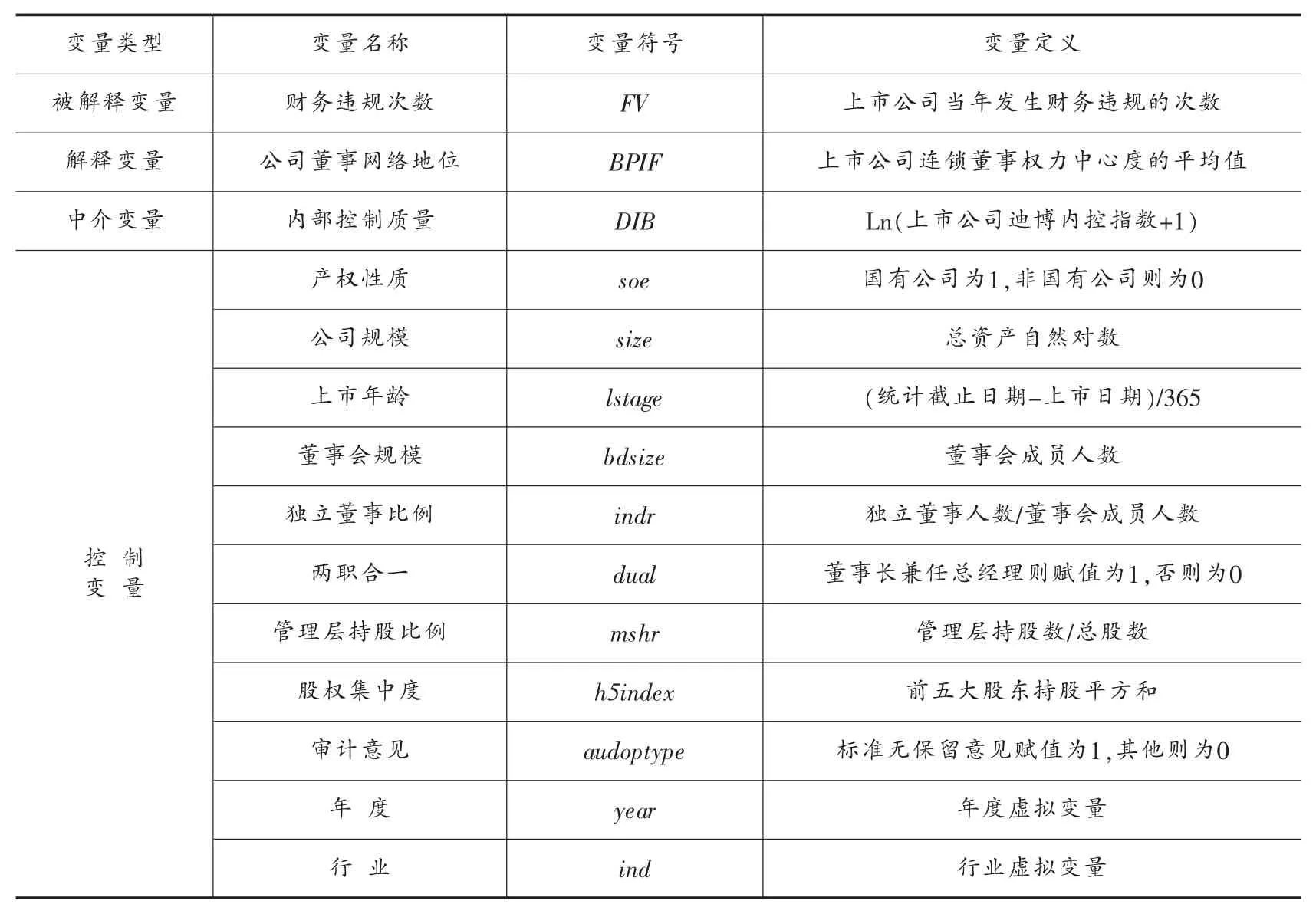

4.控制變量。借鑒已有文獻,本文選取了產權性質(soe)、公司規模(size)、上市年齡(lstage)、董事會規模(bdsize)、獨立董事比例(indr)、兩職合一(dual)、管理層持股比例(mshr)、股權集中度(h5index)以及審計意見(audoptype)等指標作為控制變量,同時控制了行業(ind)和年度(year)的影響。各變量定義詳見表1。

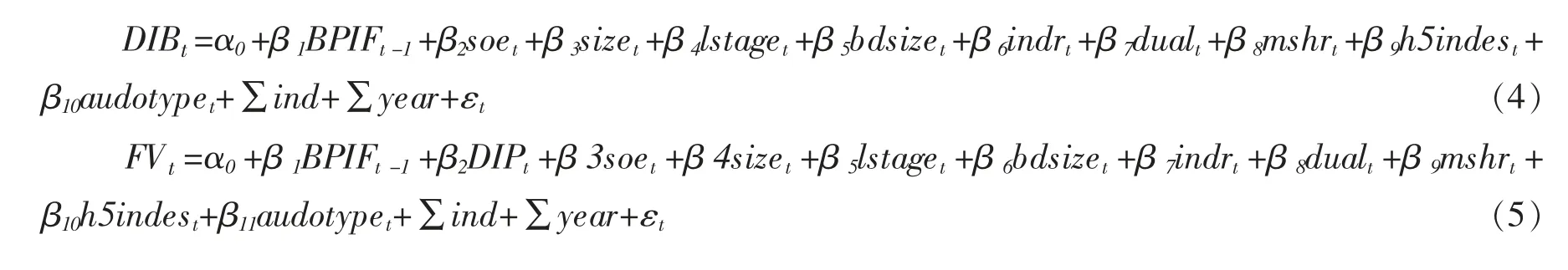

5.模型構建。由于被解釋變量財務違規次數是整數變量,且部分控制變量不隨時間變化而變動,因此本文采用了混合Poisson回歸方法。為了驗證假設1,構建模型1(見式3):

表1 變量定義

為了驗證假設2,借鑒溫忠麟和葉寶娟[28]中介效應檢驗思路,分別構建三個模型驗證內部控制質量對公司董事網絡地位與財務違規的中介作用。首先,公司董事網絡地位對財務違規進行混合Poisson回歸(見模型1);其次,構建模型2(見式4),公司董事網絡地位對內部控制質量進行OLS回歸;最后,構建公司董事網絡地位、內部控制質量與財務違規的混合Poisson回歸模型3(見式5)。

四、實證結果與分析

(一)描述性統計分析

如表2所示,每年大約有200多家樣本公司發生財務違規行為。違規事件主要集中于2011—2013年,這期間發生財務違規的公司所占比重達57.24%。其中2012年違規樣本公司最多,為341家。上市公司違規次數也在2012年達到頂峰,為481次,占總違規次數的23.86%。之后除2015年略有增加外,總體則呈下降趨勢,2016年違規次數和違規公司數量都降到了最低。這說明隨著證券市場監管制度的不斷完善,違規情況一定程度上得以緩解。

表2 違規樣本分布情況

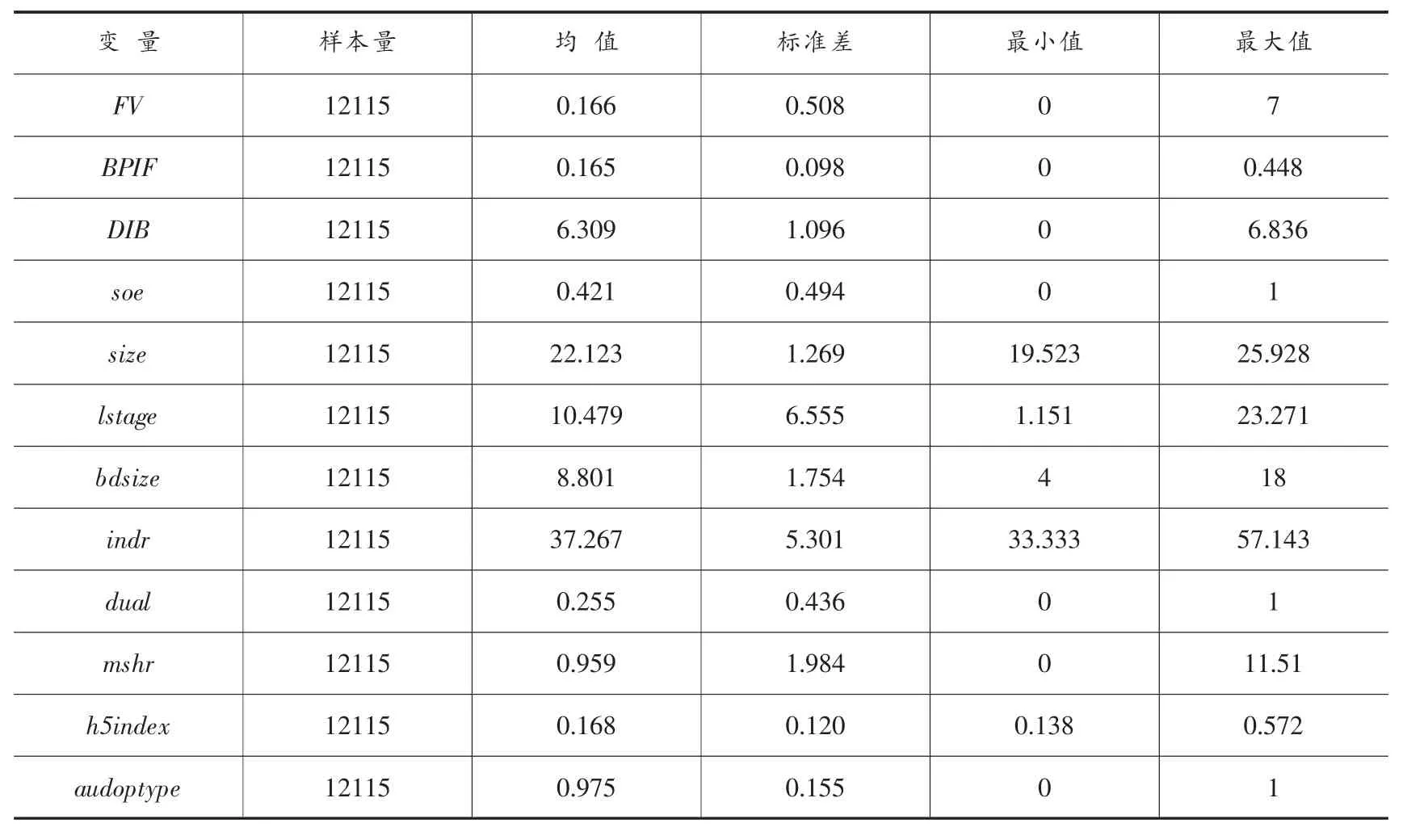

表3為各變量描述性統計結果。由表3可知,在研究期間內,樣本公司發生的財務違規行為最高達7次,但由于樣本中發生財務違規的公司相對較少,因此平均次數為0.166。樣本公司董事網絡地位平均值為0.165,標準差很小,分布也較為集中。內部控制質量均值較高,為6.309,接近最大值6.836,這說明樣本公司內部控制質量普遍較高。

(二)公司董事網絡地位對財務違規次數的影響

表3 各變量描述性統計

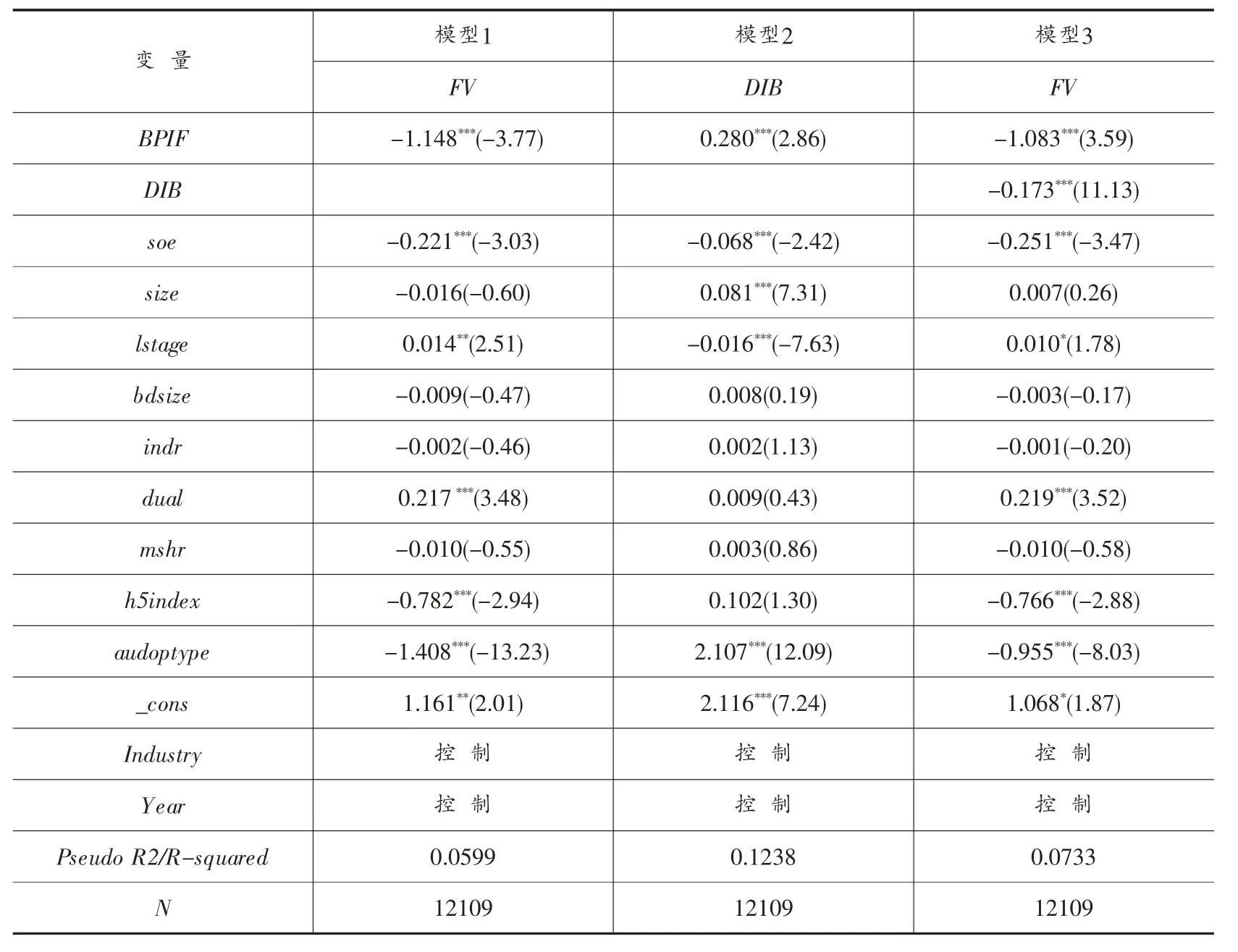

表4第2列模型1報告了公司董事網絡地位與財務違規次數之間的關系。回歸結果顯示,在采用穩健標準誤的情況下,控制了行業、年度以及產權性質、公司規模、上市年齡、兩職合一、董事會規模、管理層持股比、股權集中度和審計意見等因素后,公司董事網絡地位(BPIF)與財務違規次數(FV)系數為-1.148,在1%的水平上顯著負相關。這表明董事網絡地位高的公司,在較高的角色期望下,會更加約束和規范公司財務行為,從而驗證了假設1,公司董事網絡地位越高,網絡對其角色期望也越高,財務違規次數越少。

(三)內部控制的中介作用檢驗

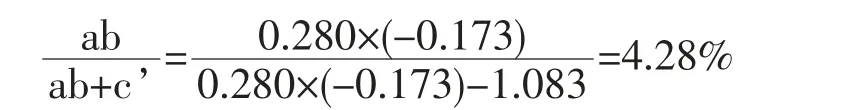

在模型1公司董事網絡地位對財務違規的回歸基礎上,本文進一步對模型2和模型3分別進行OLS和Poisson回歸,結果如表4第3列和第4列所示。上文對模型1的Poisson回歸結果,已經驗證了公司董事網絡地位(BPIF)與公司財務違規次數(FV)顯著負相關。其中,公司董事網絡地位BPIF的回歸系數c為-1.148。模型2中公司董事網絡地位(BPIF)的回歸系數a=0.280,顯著為正,即董事網絡地位越高的公司,內部控制質量越高。模型3中內部控制質量(DIB)的回歸系數b=-0.173,且在1%水平上顯著,說明內部控制有效地降低了財務違規行為的發生次數。另外,公司董事網絡地位(BPIF)系數c’=-1.083,在1%水平上也顯著。由于系數a、b都顯著,表示中介效應的ab也顯著,說明模型存在顯著的中介效應。另外,表示直接效應的c’顯著,且ab與c’符號相同,表明內部控制所發揮的中介效應屬于部分中介效應。內部控制在公司董事網絡地位與財務違規之間發揮的中介效應占總效應的比例為:

表4 公司董事網絡地位、內部控制與財務違規多元回歸結果

顯然,上述回歸結果驗證了假設2,公司董事網絡地位通過內部控制對公司違規行為產生影響。董事網絡中具有較高地位的公司,通過完善內部控制,提高內部控制質量,進而約束公司的財務違規行為;反之,地位較低的公司,內部控制質量越差,公司越容易發生財務不當行為。

(四)進一步研究

財務高管是實踐財務行為、保障財務合法合規的直接責任人,財務不當行為通常會被視為財務高管履職不力的結果。因此,財務高管尤其是任職穩定的財務高管,具有嚴格控制公司的財務計劃和決策,以及完善內部控制制度的動機。穩定的財務高管也具有抑制財務違規在聯結公司間傳播擴散的客觀能力。財務違規通常具有較高的隱蔽性,需要專業人員加以識別并處理。穩定的管理團隊經過一定階段的磨合,已經形成了較強的凝聚力,更容易減少分歧,提高財務決策的效率。[26]同時,穩定的財務高管對公司的財產物資、債權債務等財務狀況,內部會計控制及會計核算流程更為熟悉,能夠有效識別聯結公司的財務違法違規行為,防止其通過連鎖董事向公司傳遞,從源頭上減少財務違規行為,從而抑制不當行為的發生。因此,穩定的財務高管為財務行為的實施和監督創造更為嚴格的內部環境,增強了董事網絡地位對違規行為的治理作用。財務高管變更則會使公司財務機構的穩定性和財務政策的連續性受損,增加新舊成員之間的協調與適應環節,造成組織效率低下,破壞內部治理環境,影響內部控制質量,進而誘發不當行為,削弱董事網絡的治理作用。因此,本文按照財務高管上年是否發生變更將樣本分為穩定組和變更組兩組,分別分析公司董事網絡地位對財務違規的影響。

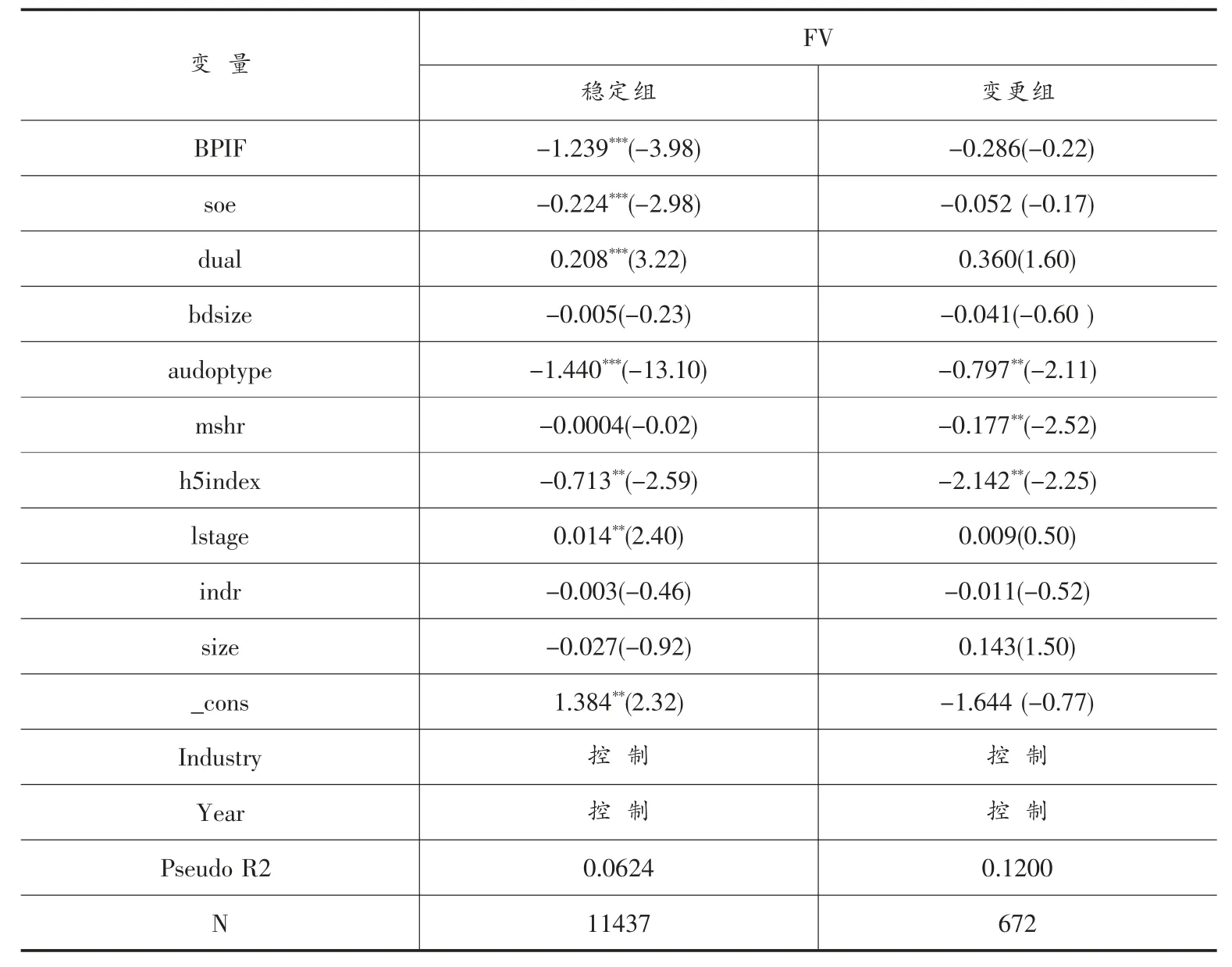

表5 財務高管穩定性分組回歸結果

表5匯報了分組回歸結果。由表5可知,財務高管穩定組中公司董事網絡地位(BPIF)的回歸系數為-1.239,變更組中該回歸系數為-0.286。兩組樣本中公司董事網絡地位(BPIF)回歸系數均為負,這說明董事網絡地位對財務違規確實起到了一定的抑制作用。然而,變更組中網絡地位對財務違規次數的治理作用并不顯著,穩定組中公司董事網絡地位(BPIF)與財務違規次數(FV)在1%水平上顯著負相關,且其系數的絕對值大大高于變更組公司董事網絡地位回歸系數的絕對值。這就表明財務高管的穩定性增強了公司董事網絡地位對財務違規行為的抑制作用。

五、結論與建議

(一)研究結論

董事網絡是公司治理重要的非正式制度之一。公司在董事網絡中的地位決定了其所扮演的網絡角色,對公司治理的效果存在重要影響。本文在考慮聯結公司影響的基礎上提出董事網絡地位概念,并運用連鎖董事Bonacich的權力中心度的均值作為衡量指標,從角色期望角度研究了董事網絡地位與財務違規行為之間的作用機制與作用路徑。研究結果發現:

第一,公司董事網絡地位顯著降低了財務違規的發生次數。董事網絡地位越高,網絡對于公司財務行為的期望越高。在較高的角色期望約束下,公司更加注重財務行為的規范性,減少財務違規的發生。

第二,內部控制在董事網絡地位與財務違規之間發揮了重要的傳導作用。董事網絡地位較高的公司,內部控制制度更加健全、有效,內部控制的質量更高。而健全有效的內部控制,又進一步加強了對公司財務行為的約束,減少了違規事件的發生。董事網絡地位對財務違規的治理作用部分通過公司的內部控制制度來實現。

第三,財務高管的穩定性影響了董事網絡治理作用的發揮。穩定的財務高管增強了董事網絡在治理違規方面的作用。財務高管較為穩定的公司,為財務行為提供了良好的內部治理環境,增強了作為外部治理機制的董事網絡對公司治理的作用。財務高管發生變動的公司,內部治理環境較差,公司董事網絡地位對財務違規的抑制作用也會被削弱。

(二)對策建議

本文的研究結果為揭示董事網絡對公司治理作用的機制、路徑以及影響因素提供了經驗證據。針對董事網絡與財務違規問題,筆者提出如下對策建議:

第一,正確認識董事網絡的治理作用。董事網絡不僅是公司間信息傳遞的主要外部渠道,也是一種有效的外部治理機制。在角色期望的約束下,公司在董事網絡中的地位對規范公司財務行為發揮了積極作用。正確認識并合理運用董事網絡,有助于加強公司治理。

第二,建立健全內部控制制度。外部治理制度一定程度上需要借助于內部治理制度對公司治理產生影響。因此,外部治理與內部治理相結合,才能在更大程度上有效發揮治理作用。公司應當完善內部控制制度,保障內部控制的質量,以促進董事網絡地位積極作用的發揮,進而提高公司治理的效果,規范公司財務行為。

第三,保持高管團隊的穩定性。穩定的高管團隊有助于完善內部治理機制,培育良好的內部監督環境,提高公司的決策效率,促進外部治理機制作用的發揮,規范公司行為,減少不當行為的發生。公司應當加強人力資源管理,建立健全用人、留人機制,培育穩定的高素質高管團隊,提高公司治理的效果。