紅山文化正坐造像與亞非歐大陸的早期中西交通

田廣林 任妮娜 周 政

(遼寧師范大學 歷史文化旅游學院,遼寧 大連 116081)

科學考古學往往能以前所未知的新發現來不斷地向前延展人類的文明歷史,從而刷新人們的史學視域。西方學術界在公元14—16世紀的文藝復興時,認為世界文明肇源于古代的希臘和羅馬,正是在這樣的認知基礎上,形成了根深蒂固的以歐洲或西歐為中心的文明史觀。歷史進入19世紀以后,由于羅塞達碑的成功破譯和對于古代埃及、古代印度、古代蘇美爾等亞洲古代文明中心的大規模發掘,人們藉以清楚地看到,亞洲才是地球上第一批原生文明的發祥地,古希臘與古羅馬的文明成就,均植根于古老的亞洲文明。20世紀70年代以來,伴隨中國考古黃金時代的到來,有關中國史前考古的一系列重大新發現相繼公布,特別是長城地帶東段紅山文化“壇廟冢”遺址的發現,確切地證明了古代中國不僅擁有與古代的西亞北非、南亞次大陸差不多同樣悠久的文明開化歷史,而且遠在張騫“鑿空”西域的數千年之前,就與遙遠的西方世界,有著十分密切的交通往來關系。

蘇秉琦指出:“北從貝加爾湖起,南至渤海灣,是東亞考古一大課題。”[1]1993年3月26日,蘇先生在向筆者講授赤峰市阿魯科爾沁旗出土的一件彩陶器表面所施花紋的文化內涵時指出,這件紅山文化彩陶罐上同時繪有來自西亞大陸的菱形方格紋、中原地區的玫瑰花紋和中國北方的龍紋三種圖案,這意味著五六千年以前,最早注意到紅山文化時期的古代中國與外部世界存在著人群互動與文化交流的是蘇秉琦先生。1983年,蘇先生就曾明確地指出,以燕山南北、長城地帶為重心的我國北方地區是聯結中原與歐亞大陸北部廣大草原地區的中間環節,這里的紅山文化、夏家店下層文化和燕文化,三者在空間上大致吻合,在文化傳統上若斷若續,在我國古文明締造史上具有特殊地位或作用[2]。1992年蘇先生又進而指出這里是西亞和東亞文化的交匯地帶和熔爐[3]。

近年,隨著考古新發現的不斷增多和相關研究的日益深入,紅山文化時代世界東西、中國南北的文化互動與交流,漸成學術界密切關注的科研課題,觀察的視點,集中聚焦在石質容器、權杖頭、人形造像等領域[4]。本文擬在目前已有的研究基礎上,試就紅山文化遺存中發現的人形正坐造像與中西早期交通問題,進行再討論。

一、盤腿坐姿塑像

盤腿而坐的基本體態姿勢是臀部著地,兩腿交疊盤屈。目前見于報道的紅山文化盤腿坐姿塑像有泥塑和陶塑兩種形式。

1.泥塑盤腿坐像

紅山文化的泥塑盤腿坐姿造像發現于牛河梁遺址第一地點。該地點被稱作“女神廟”的第一建筑址(N1J1),是一組由北側的多室和南側的單室構成的高規格土木結構復雜建筑,室內堆積有大量草伴泥質地的人形和動物形塑像。由于該建筑址尚未全面揭露,這批塑像的全部數量尚不清楚。已經出土的人形塑像均為頭、肩、臂、乳、手、腿等殘塊,約分別屬于6—7個人形個體,其體量有相當于真人3倍、2倍和原大三種規格。相當于真人3倍的一尊出土于北側多室的中室(主室)中央位置;相當于真人2倍的一尊出土于北側西室;其余相當于真人原大者,分別出土于北多室的中室西側、東側和其他各室,主次分明,尊卑有序[5]17-25。

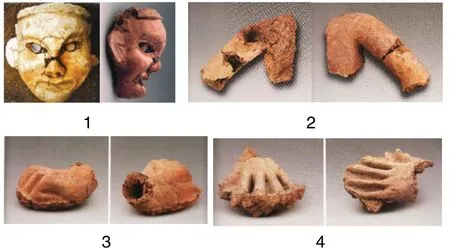

其中,出土于北多室中室西側的泥塑玉睛女神頭部殘塊(N1J1B:1),所代表的是一尊貼塑在神廟墻壁之上、與真人大小相當的高浮雕造像,頭頂以上部分缺失,額頂處戴有箍形冠帽,沿兩側鬢角部位見有豎向垂系的纓帶,眼窩內嵌以片狀圓形玉石表示眼球,口唇部位可見有表現牙齒的疑似蚌殼質地帖物痕跡,保存完好的右耳垂部位見有佩戴耳飾的穿孔(見圖1,1)[5]17-25。另一件同樣貼塑在室內墻壁之上的高浮雕與圓雕結合塑像的上臂殘塊(N1J1B:3),表面壓光,內呈空腔,腔內還保留有經火焚燒過的灰白色骨骼殘片(見圖1,2)。

圖1 牛河梁第一地點第一建筑址出土泥塑殘件

圖2 牛河梁遺址第一地點第二建筑址出土泥塑耳部殘塊(N1采:1)

在“女神廟”中室(主室)和中室與北室連接處,還同時出土有2件比例也相當于真人大小的人體左手泥塑殘塊。其中一件(N1J 1B:2),手指微蜷,腕部扁圓而中空,手下殘斷面齊平(見圖1,3);另一件(N1J1B:4)五指細長,作伸張按壓狀,手下部的殘斷面也較平(見圖1,4)。發掘者注意到,這兩件手部塑件殘塊的共同特征是“下部都有一平面塑塊作依托,手都作按附狀,這種動作形態往往與人像的坐式姿態相一致,而不是立式姿態所應有的”。此外,在打破“女神廟”的西側自然沖溝中采集到自該廟址流出的大腿和小腿殘塊多件,發掘者指出:“從大腿和小腿部分的彎曲形狀分析,可以肯定為坐式,且以雙腿盤坐為主要姿態。另在發掘南單室時,也發現大型人像盤坐的跡象,其旁并有特塑的方型土臺殘塊。”發掘者孫守道和郭大順先生還進而根據東山嘴祭壇發現的中型造像皆為“盤坐式”斷定,盤腿坐姿“是當時流行的一種固定的坐式”[6]。

跡象表明,牛河梁“女神廟”中已經出土的數尊神像以及尚在埋藏狀態中的大量神像,其基本體態姿式,都應以盤坐為主。

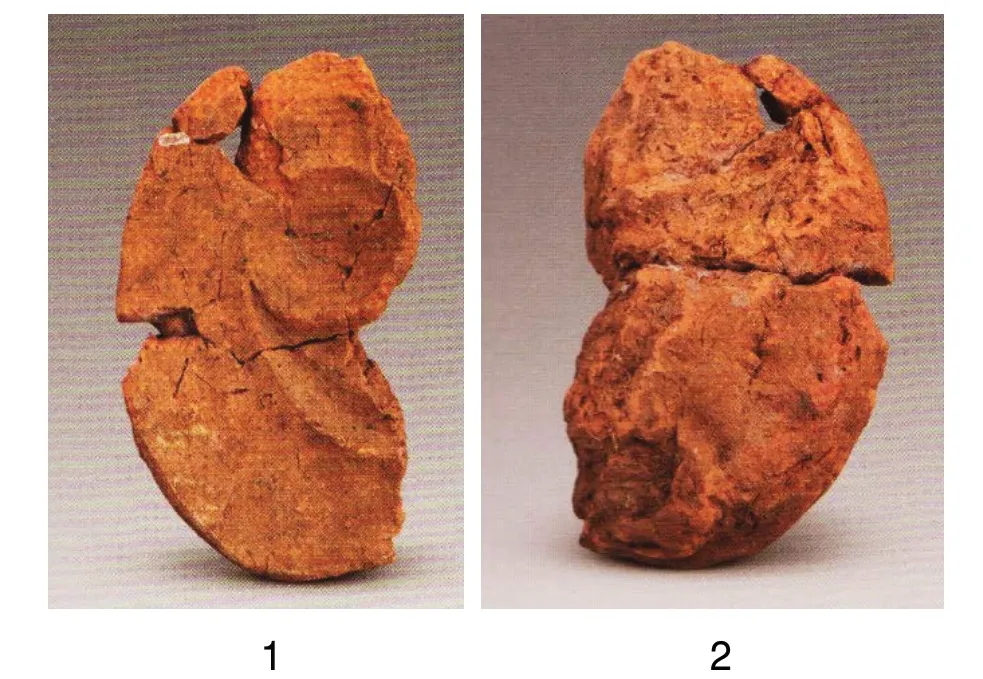

除了第一建筑址,1986年,遼寧省文物考古研究所還曾在該地點的第二建筑址(N1J2)北部山臺北側的紅燒土堆積中,清理出與發現于第一建筑址相類的仿木建筑構件殘塊,并采集到分別屬于兩個泥塑個體的手臂、耳部殘塊各一件。其中的耳部殘塊(N1采:1),其體量約當真人的3倍。殘長16、寬9.6、厚4.4厘米(圖2)[7]。跡象表明,第二建筑址很可能與第一建筑址一樣,也是一處神廟殿堂遺址。如果確實如此,則安放在這里的神像體態姿式,也應以盤腿坐姿為主。具體情況如何,尚有待于今后的全面揭露確認。

2.陶質盤腿坐像

紅山文化遺存中發現的盤腿正坐陶像,目前見于正式報道者已有2起,均為發掘品,分別出土于遼寧喀左東山嘴和內蒙古赤峰敖漢興隆溝。

東山嘴陶塑發現于遼寧喀左東山嘴遺址,該遺址為紅山文化晚期一處最高規格的大型石構祭壇遺址。1982年,在南部的圓壇周圍發掘出土紅陶人形塑像殘塊20余件,均為肢體或軀干殘存,未見頭部,可辨形體者有小型鼓腹女像和大型盤坐造像兩類。

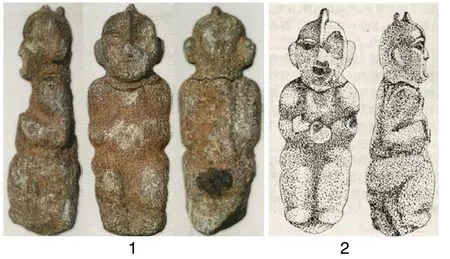

這里發現的大型盤腿坐姿塑像,數量至少在2尊以上。其中之一為同一個體的上身和下身殘塊(見圖3,1)。據發掘簡報,此像的塑造工藝技法與牛河梁“女神廟”泥塑相類,也為腔體中空塑像,體量大小約當真人的二分之一。殘存的上身為手臂和胸腹部分,左臂殘缺,僅存貼痕,右臂肘以下部分保存完好,雙手交疊于胸腹之間,左手指蜷曲,右手握在左手腕部,儼然禮容。下身殘塊為交疊盤屈正坐的雙腿部分,底部平齊,滿飾席紋。左膝部有一通入空腔的圓孔,左足殘缺,右腿平搭在左腿之上,足趾裸露,不著鞋襪,也未見著衣跡象。此外,在東山嘴遺址南側石構圓形神壇附近,還發現有其它同樣呈盤腿正坐姿態的上、下身陶塑殘塊,其中之一為腰部佩系繩索狀腰帶的人體殘塊(見圖3,2),發掘者據以明確地指出,“可知這種盤腿正坐、雙手交叉于腹部的形象”。在紅山文化晚期的陶塑造像中,“是一種特定的姿態”[8]。

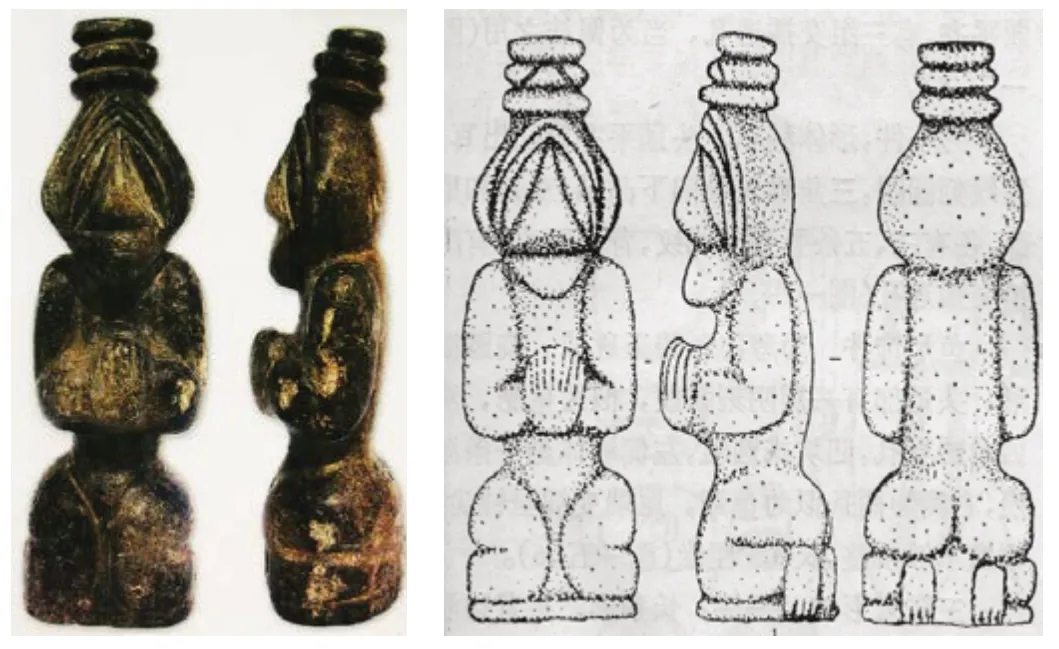

圖3 東山嘴紅山文化祭壇遺址出土坐姿造像

興隆溝陶塑發現于內蒙古赤峰市敖漢旗興隆溝遺址第二地點,該地點為一處文化性質單一的紅山文化晚期環壕聚落遺址。2001年由中國社會科學院考古研究所首次試掘,2003年正式發掘,揭露面積1 500余平方米,清理紅山文化房址4座、灰坑31座及位于遺址東南角的一段環壕。2012年夏季,又在該遺址的一座遭到嚴重破壞的房址居住面上,搶救性清理發掘出屬于同一陶塑個體的殘塊、殘片數十件,經室內整理拼合,復原為一尊目前國內僅見、十分完整的紅山文化盤腿坐姿全身塑像。此像通高55厘米,與牛河梁、東山嘴的同類發現一樣,也為空腔塑像。頭顱、胸腹、肢體內側皆為空腔,上身挺直,體態端正,下身屈腿盤坐,頭戴飾有類似后世帽正的單梁冠帽,雙眼圓睜,開口作講話狀,兩側耳垂部,均見有佩戴耳飾的穿孔,右手搭握于左手腕部,膝部和臍下位置,留有貫通腔體內部的孔洞(見圖4)。有關研究者認為是同期相類發現中形體最完整、形象最生動、表情最豐富的人像,正是因為此像的發現,才使我們得以看到紅山文化盤腿坐姿塑像的完整面貌,因此,有獨一無二的學術價值。

圖4 興隆溝遺址第二地點出土紅山文化陶質盤坐塑像

二、高坐與跪坐造像

這里所說的高坐,又作垂腳高坐,是指小腿下垂,雙足著地,臀部附著在高出地面的坐具之上的體態姿勢。而所謂跪坐,是指兩膝著地,臀部附著于腳掌之上的坐姿。目前見于公開報道的紅山文化高坐人形造像,有準確出土地點者已有兩起,分別出土于遼寧喀左東山嘴大型石構祭壇遺址和內蒙古巴林右旗那斯臺遺址,前者為考古發掘品,后者為考古采集品。此外,在北京故宮博物院和赤峰博物館均收藏有征集品。跪姿坐像,僅見一例,出土于那斯臺遺址。表現形式有陶塑、石雕和玉雕三種。

1.東山嘴高坐陶像

遼寧喀左東山嘴大型石構祭壇遺址1982年出土的紅山文化人形陶塑殘塊共有20余件,除了形體較大的盤腿坐姿陶像外,還有一高一矮2件缺失頭部的小型女像。其中較矮的一尊編號為TD9②:7,出土于圓壇東側,體態肥碩,鼓腹翹臀,頭部及右側手臂缺失,左側手臂前曲,左手貼撫于上腹,小腿至足部尖圓呈水滴狀,殘高5厘米(圖5,1 );較高的一尊編號為TD8②:5,出土于圓壇東北側,上體前傾,下肢彎曲,鼓腹翹臀,殘高5.8厘米(見圖5,2)。這兩尊小像,在原《發掘簡報》中稱之“為裸體立像”[8]。《簡報》發表后,發掘者之一的郭大順與孫守道兩位先生又根據進一步的觀察和研究結果,對其體態姿勢的判定做出了重新修正,指出東山嘴出土的這兩尊小型孕婦形象陶塑的姿態相同。從正面看,易誤讀為站立的姿式,但從側面觀察,則可看到其上身微向前傾,膝部稍有彎曲,背面突起的臀部和大腿的后部,各形成一個平面,兩個平面夾角近于90°,并有附著的支撐物留下的痕跡,這顯然證明這兩尊小像原來是坐在某類支撐物上的。由此判定,東山嘴遺址出土的這兩尊小型塑像并不是立式,而是一種“倚坐式”造像[6]。

圖5 東山嘴出土紅山文化小型陶像

2.那斯臺高坐石像

巴林右旗那斯臺遺址是一處位于西拉木倫河北岸的大型紅山文化環壕聚落遺址。1981年,巴林右旗博物館在對此遺址實施考古調查過程中,采集到一件通高35.5厘米的人形圓雕石像(見圖6)。此石雕造像自眉心正中沿前額向上有一漸次隆起的凸脊,至頭頂正中形成向上立起的兩個狀若乳釘的凸起物,上身挺直,雙手合攏于胸前。發現者在調查報告中稱此像“呈蹲踞狀”[9]。但細審附圖,便不難看出,此像挺直而立的上身與平行前伸的大腿形成的夾角近于直角,小腿自然下垂,雙腳著地,臀部明顯附著于低平的坐具之上。通常所說的蹲踞,是一種雙膝上聳,臀部向下懸空而兩腳著地的體態姿勢。通過圖六,可以清楚地看到,那斯臺石像的雙膝前伸,臀部和腳部都同時著地,這種體態姿勢,屬于十分明顯的垂腳高坐,而不是“蹲踞”。

圖6 那斯臺遺址出土紅山文化高坐石雕

3.赤峰博物館與北京故宮倚坐造像

紅山文化高坐人形造像材料還見于內蒙古赤峰市博物館和北京故宮博物院收藏的石質圓雕和玉質片雕。這兩件標本均為征集品,經有關專家鑒定,確認為紅山文化遺物。其中的赤峰博物館藏品為灰色凝灰巖質地,其造型特征是光頭圓臉,圓領服衫,兩手合攏于腹前,小腿垂直向下,倚坐于帶有高靠背的座椅之上。通高38、寬22、厚20厘米(見圖7,1)[10]。北京故宮博物院藏品采用東北地區特有的暗綠色玉材制成,整體作長方形片狀透雕,高22.7、寬11.7厘米[11]。其造型特征是頭戴山字形三叉高冠,兩鬢飄垂長發,身著圓領窄袖飾以菱形方格錦紋的華麗服衫,雙手拄杖,合攏于胸前,屈腿跣足,倚坐在帶有龍形裝飾的高靠背座椅之上(見圖7,2)。二者的造型特征有兩大共同之處:一是均垂腳倚坐于帶有高靠背的椅式高級坐具之上,彰顯出與眾不同的身份與氣質;二是均著圓領衣衫,特別是故宮玉雕造像的華美盛裝,俞能彰顯出中國傳統文化的章服之美,禮儀之大,這一點與通常所見的紅山文化裸體造像明顯有別。

圖7 赤峰博物館與北京故宮博物院所藏紅山文化倚坐雕像

4.那斯臺跪坐石像

1981年與前文所及高坐石雕同時出土于巴林右旗那斯臺紅山文化大型環壕聚落遺址,通高19.4厘米。這是目前國內僅見公開報道的一尊十分標準的紅山文化跪姿坐像。其基本造像特征是通體拋光,裸體跣足,面部造型十分奇特,巨鼻大耳,眉眼夸張,極度下斜,頦下留有濃密的胡須,頭頂長發依次盤繞疊起,呈三重圓餅狀發飾。上身挺直,兩手交握,合攏于胸腹之間,雙膝及小腿附著圓形席墊,臀部疊壓在雙腳之上(見圖8)[9]。

在古代中國,曾長期流行以兩膝著地,臀部附著其上的跪坐為中國傳統正坐的觀念。《左傳·昭公二十七年》:“執羞者坐行而入。”杜預注曰:“坐行,膝行。”[12]宋儒朱熹曾著《跪坐拜說》,系統論述從上古迄于南宋,中國傳統的正坐姿態是“兩膝著地,以尻著跖而稍安者為坐”[13]。通過那斯臺紅山文化跪坐石雕的發現,使我們可以清楚地看到,早在紅山文化時代,這種帶有文明因素的禮容造像,就已經出現在中國北方長城地帶的遼西一帶。

圖8 那斯臺遺址出土紅山文化石質跪坐雕像

三、問題討論

1.時空背景與年代判定

紅山文化是一個分布范圍廣泛,時間跨度較大的籠統概念。關于紅山文化的時空框架,已有的研究結果表明,其地域分布,西起大興安嶺東麓,東到下遼河西岸,北逾西拉木倫河,西南至河北圍場,東南及渤海之濱。而努魯爾虎山東西兩側的西遼河流域和大凌河中上游一帶的遼海西部一帶,則是其密集分布的兩大中心地區。這一區域,地當歐亞大陸草原通道的東南邊緣,瀕臨北太平洋西岸,位處連接中國的華北平原、東北平原和蒙古高原的三角區域。這種特殊的地理區位,決定了古代的遼海地區長期成為世界東西、中國南北人群互動和文化交融的中心區域。其年代范圍,距今約6500—5000年,在長達1500年之久的漫長歷史發展過程中,跨越前后相繼的早、中、晚三個發展階段。早期階段與中原地區的半坡文化晚期和后岡一期文化相當,距今約6500—6000年;中期階段與中原地區的廟底溝文化相當,距今約6000—5500年;晚期階段與河套地區的廟子溝文化相當,距今約5500—5000年。

如前文所及,目前發現的十數件紅山文化正坐造像,除了赤峰博物館和北京故宮博物院收藏的2件之外,其余均有準確的出土地點,分別發現于大凌河流域的牛河梁、東山嘴、興隆溝遺址和西遼河流域的那斯臺遺址。

據《牛河梁紅山文化遺址發掘報告》,牛河梁遺址已經發掘的第二、第五和第十六地點的文化堆積可以統一區分為三期,分別對應著三個發展階段:第一期為下層遺存階段,第二期為下層積石冢階段,第三期為上層積石冢階段。其中的下層冢和上層冢都屬于紅山文化晚期遺存。出土成批泥塑盤坐造像的“女神廟”,其建造年代介于下層冢與上層冢之間,結合碳十四測定年代數據,可知包括著名的玉睛女神頭像在內的牛河梁“女神廟”泥塑坐像的絕對年代,應在距今約5500—5000年之間。東山嘴遺址和興隆溝遺址第二地點也都同屬于紅山文化晚期遺存,其中東山嘴的石構神壇建筑基址的碳十四測定年代數據為4 895±70年,樹輪校正為5 485±110年,與女神廟的測年數據大體吻合。興隆溝第二地點出土的紅山文化晚期遺存整身盤坐陶塑,表現風格與制作技法與牛河梁、東山嘴的同類發現高度相似,可以肯定,其年代也應與之接近。那斯臺跪坐和高坐石像缺乏地層根據,該遺址出土的陶器,既有紅山文化早期制品,也有晚期器類。參之以跪坐造像的發型式樣與半拉山陶像基本相同而微異的考古實證材料,可以認為這兩尊石像應該屬于紅山文化中期遺存,距今約6000—5500年之間,比牛河梁、東山嘴、興隆溝的相類發現年代略早。赤峰博物館和北京故宮博物院收藏的兩件高坐造像,應該也是出土于遼西地區,其年代,不會晚于距今5000年。

基于以上的分析,我們可以得出如下兩點基本認識:

(1)早在距今約6000—5500年的紅山文化中期階段,中國傳統的跪姿正坐造像就已經率先出現在中國北方的西遼河地區,一同出現的還包括垂腳高坐的社會風習和文化傳統。

(2)到了距今約5500—5000年的紅山文化晚期階段,屈腿盤坐和垂腳高坐的風習與傳統繼而在遼西地區全境普遍盛行。而成批出土人形造像的東山嘴、牛河梁和半拉山等紅山文化“壇廟冢”遺址,都集中分布于大凌河中上游一帶的現象,則似乎暗示著此間紅山文化的政治與文化中心,已經轉移到努魯爾虎山以東的大凌河流域。

2.中西早期交通的新啟示

坐,是人類最基本的止息方式之一。人類社會通常所見的坐姿,除了前文列舉的盤坐、高坐和跪坐這三種較為端莊的體態姿式外,還有較為懶散隨便的蹲踞和箕踞等。除了人類,某些動物——如猿猴類和犬類動物的止息,也常常采用坐姿。所不同的是,人類的坐姿,由于受到禮儀制度等文明因素的規范,在不同的社交場合,須相應地采用或保持與其身份地位相符的坐姿,因有正坐和非正坐之別,而動物則沒有這種區分或限制。又由于受到不同的生存環境、不同的生活方式等因素的影響,不同地區、不同國度的人群在不同時期所流行的正坐概念也并不完全一致。

以往的文化史常識是,上古以來,中國傳統的正坐姿式是兩膝著地,腳掌朝上,臀部附著其上的跪坐。至戰國中后期的趙武靈王胡服騎射之后,隨著胡床的傳入而流行的垂腳高坐,盡管逐漸取代了跪坐而成為正坐,但在漢代以前,中國卻始終沒有椅式坐具。漢代以后,伴隨佛法西來,佛教稱之曰結跏趺坐的屈腿盤坐又繼而在中國獲得了正坐地位。如清代著名學者王鳴盛曾說:“古人所坐,皆席布于地,故不疑據地致敬,知漢無椅式也。”[14]清代另一著名學者趙翼在《陔馀叢考》卷31《古人跪坐相類》也曾說,“佛家盤膝而坐,則謂之趺坐,皆非古人常坐之法也”。隨著20世紀80年代以來,紅山文化遺存中屈腿盤坐和垂腳高坐人形造像的大量發現,遂使這種說法歸于顛覆。

據《牛河梁紅山文化遺址發掘報告》,可以從整體上把紅山文化可劃分為前后兩個大的時期。牛河梁遺址則可以統一區分為三期,分別對應著三個發展階段:第一期為下層遺存階段,第二期為下層積冢階段,第三期為上層積石冢階段。其中的下層遺存相當于紅山文化的前期晚段或可以延續到后期早段。下層冢和上層冢都屬于紅山文化的后期遺存。“女神廟”的筑造年代,介于下層冢與上層冢之間,結合碳十四測定年代數據,牛河梁“女神廟”的絕對年代距今約5500年前后[5]469、479。東山嘴遺址和興隆溝遺址第二地點也都同屬于紅山文化晚期遺存,其中東山嘴的石構神壇建筑基址的碳十四測定年代數據為4895±70年,樹輪校正為5485±110年,與女神廟的測年數據大體吻合[8]。興隆溝第二地點出土的紅山文化晚期遺存整身陶塑,表現風格與制作技法與牛河梁、東山嘴的同類發現高度相似,可以肯定,其年代也應與之接近。這就是說,遼西一帶發現的紅山文化晚期正坐造像,均屬于距今5500年前后的產物。在南亞次大陸的古代印度,盡管文明開化的歷史較早,但卻鮮見早期造像,直到公元前1500年雅利安人進入后,才有了造像傳統。而這種盤腿坐姿造像在印度的出現和普遍流行,則是公元前6世紀佛教創立之后的事情。這批早期正坐造像的發現和識別,確切地證明遠在趙武靈王胡服騎射和佛教傳入中國之前的3000多年,屈腿盤坐和垂腳高坐的正坐姿態,就已經在中國北方的遼海地區客觀存在并長期流行。

不過,由于紅山文化時期流行于燕北遼西一帶的高坐和盤坐造像既不見于同期并存于黃河流域、長江流域等中國其他地區的新石器時代考古學文化,也不見于夏商周三代乃至秦漢時代遺存。正是由于這樣的原因,才造成了中國文化史上的盤腳坐姿來源于佛教東傳的認識誤區。

值得注意的是,在歐亞大陸另一端的西亞與北非一帶,與紅山系列文化年代大體相當、造型模式基本相類的盤坐和高坐人形造像卻十分盛行,其最早出現時間甚至可以上溯到距今約8 000年前后。在西亞地區,年代最早的盤坐造像,見于耶莫文化遺存,年代可早到距今約9 000年。垂腳高坐造像見于古代蘇美爾的烏爾皇家軍旗(圖9,2),年代距今約4 700年。在古代埃及,年代較早的垂腳高坐造像見有第三王朝時期的左塞王彩繪石灰巖雕像(圖9,3)年代距今約4 600年。屈腿盤坐造像見于古代埃及第五王朝前期的彩繪石灰巖書吏雕像(見圖9,1),距今約4 500年。

圖9 古代西亞地區發現的早期盤坐與高坐造像

綜上所述,遠在趙武靈王胡服騎射與張騫鑿空西域的數千年前,亞非歐大陸東西兩端在人形坐姿造像方面表現出的這種高度一致性絕非偶然巧合,其背后的成因機制,應該是被歷史塵埃長期湮沒的世界東西之間的人群互動與文化交流。如果以上認識不誤,則對于傳統的中西交通知識體系,也應根據新的考古發現,予以重新改寫。