從新供給增長模型看疫情沖擊后的中國經濟增長前景

張海冰

從2010年一季度以來,中國經濟已經連續十年處于下行。2020年年初的疫情沖擊更是讓很多人對中國經濟增長前景產生了迷茫。究竟,中國四十年的經濟增長奇跡是否蘊藏著可以為全球經濟增長理論作出貢獻的一般原理?這不僅是經濟學要探索的問題,更關系到供給沖擊下的中國經濟增長的未來。筆者認為,近幾年出現的一些新的理論分析工具,如“新供給增長模型”,對研究中國增長模式的本質和前景具有重要參考價值。

一、從過度關注總需求刺激到供給側的增長原理

在2012年以前,中國學者在討論經濟增長時比較多地應用了凱恩斯主義的分析框架,比較重視投資、消費、出口這“三駕馬車”的作用。然而,凱恩斯主義的上述總需求分析框架,主要是對短期經濟波動比較有效,與長期增長的理論還是有區別。

亞當·斯密最早在經濟學史上指出了分工對財富增長的促進作用,這實際上指出的是生產組織方式或者說制度變革是經濟增長的重要原因。當制作針扣的過程被分成若干環節,每一環節都成為專門職業時,分工將大大提升生產效率。兩百年后的制度經濟學也從制度和社會分工的角度研究了經濟增長,比如美國經濟學家道格拉斯·諾斯提出的制度創新增長理論,將制度安排作為一個變量,而不是外生的常數,認為歷史上一些經濟增長現象,可以通過制度創新過程來加以解釋,例如美國在金融制度、勞工制度、商業制度等方面的創新,降低了相關領域的風險、成本和要素供給不足的問題,制度創新成為促進美國經濟增長的一個重要動力。

從要素角度研究增長,最早要追溯到威廉·配第和休謨。無論是配第提出的“勞動是財富之父和能動因素,而土地是財富之母”的論斷[1],還是休謨指出了貨幣供應量與產出增長之間的關系[2],都含有一些要素增長論的意味;而美國經濟學家西蒙·庫茲涅茨則更多地從投入產出角度分析經濟增長,并將經濟長期增長要素歸納為人口增長、生產效率提升、經濟結構升級、社會結構轉變等;把要素的作用歸納為一個生產函數,始于羅伊·哈羅德和E·多馬提出的“哈羅德-多馬增長模型”[3](見公式1),這個模型將儲蓄和投資放到了特殊重要的位置,凸顯了資本形成對經濟增長的重要作用。

而由美國經濟學家索洛、斯旺等提出的新古典經濟增長模型,即索洛-斯旺模型(見公式2)則隱含了資本邊際收益遞減的假設,這實際上是忽略技術進步所導致的一個硬傷。

無論是哈羅德-多馬模型還是索洛-斯旺模型,基本上都將技術進步作為偶發的外生因素處理,也未考慮制度變化的影響和作用,這讓人們感覺經濟增長很大程度上是自然而然的過程,從而與經濟增長的實際情況嚴重脫節,這讓增長理論一度成為經濟學花園中的冷僻之地。

1986年,美國經濟學家保羅·羅默發表了《收益遞增與長期增長》[5],將技術納入了增長的內生因素,也使得增長理論重新開始受到重視。羅默認為,除了資本和勞動這兩個要素之外,人力資本和技術水平也是經濟增長的內生變量。一方面,掌握了更多知識的人在經濟增長中的作用體現為人力資本;另一方面,體現于新設備、新材料等物質產品上的技術進步成果,可以用技術水平變量來表示。其實,以奧地利經濟學家熊彼特為代表的一些學者,更早注意到了創新和技術進步在經濟增長中的作用。不過,熊彼特的研究更多停留在創新對經濟增長作用的描述上,未能將其整合進入規范的經濟增長理論中[6]。

國內較早反思凱恩斯主義對中國經濟過度影響的學者是新供給經濟學理論的提出者滕泰博士,他在2005年就發表了《凱恩斯主義調控政策只摸到象臀》《中國宏觀經濟政策全面覺醒》等系列文章,批評短周期刺激,同時也對經濟史上的長期增長理論作了深入的研究和梳理。2012年,在其《新供給主義宣言》中再次強調,“在幾百年的經濟學史上,長期增長理論都是圍繞供給層面展開,比如亞當-斯密的增長理論重點在于研究制度和社會分工的作用,熊彼特的增長理論重點在于制度和技術的創新,庫茲涅茲的增長理論重點在于研究投入和產出的效率。”在此基礎上,為了更多地體現前述學者對經濟增長理論的貢獻,滕泰博士把從引發制度進步與社會分工變化所帶來的增長定義為“斯密-諾斯增長”(Smith-North Growth);把依靠勞動、土地、資本等要素投入和要素生產率提高驅動的經濟增長模式叫做“庫茲涅茨-索洛增長”(Kuznets-Solow Growth);把技術創新驅動的增長成為“熊彼特-羅默增長”(Schumpeter-Romer Growth)。并用上述三大模式總結了過去四十年中國的經濟增長奇跡,認為1980年代的中國經濟增長較多體現的是斯密-諾斯增長,即制度和社會分工的變化所帶來的改革紅利,包括制度改革紅利和市場化紅利;而1990年之后二十多年的增長則更多體現的是“庫茲涅茨-索洛增長”,即豐富的生產要素投入帶來的要素紅利,包括人口紅利、土地紅利、儲蓄紅利;當然貫穿中國經濟四十年奇跡的還有熊彼特-羅默增長,即新技術驅動,包括工業革命的技術紅利和自主創新的技術紅利。

2013年以后,從供給側來研究探討影響經濟增長問題,在中國學界逐漸成為主流。

二、中國模式之辯與新供給增長模型

在2018年以來關于“中國模式”和“普世模式”的爭論中,“中國模式”派學者,更強調政府的作用和市場作用的關系,而認為不存在“中國模式”的學者則把中國經濟能夠取得成就應歸功于企業家和市場的作用,以及復制了西方三百年數次工業革命留下的技術成果[7]。在新供給經濟模型看來,“中國模式”派過分重視增長的條件,因而忽視了經濟增長的本質;“普世模式派”則過分強調了增長的技術驅動力,而忽視了增長條件的重要意義。實際上,總結中國經濟過去幾十年高速增長的原因,是經濟增長的條件、要素和驅動力三個方面共同作用的結果[8]。

滕泰博士的新供給增長模型認為,經濟增長的本質就是在一定的制度條件下,依靠技術的驅動,企業家通過對要素的創造性組合,創造出新的供給。其中,技術是將勞動、土地和資本組合起來,形成有效供給的方式,用同樣的生產要素,在不同的技術背景下,產出可以有很大的不同。在一個靜態的時點上,技術是不變的,而生產要素的投入是可變的;但是如果拉長時間軸,比如在10年時間內,可能一個國家的人口、土地、資本規模并沒有明顯的變化,而技術卻是主要的變化因素,因此,技術是經濟增長的根本驅動力。

在新供給增長模型中,制度主要指資源配置方式,核心是政府和市場的關系,制度是增長的條件,也是經濟增長的內生變量。或許經濟制度的變化對于歐美的成熟市場經濟而言并不明顯,但是在中國四十年改革開放進程中,政府和市場的關系,社會資源配置的方式,的確時時都在變化,中國人已經習慣把經濟制度的不斷深化改革作為驅動經濟增長的手段。正如滕泰所說,短期和靜態分析,土地、資本和勞動是生產的可變要素;而從長期來看,制度和技術不僅也是可變的,而且是經濟增長的重要條件和根本驅動力[9]。由此,新供給增長模型,將技術和制度都作為經濟增長的內生因素納入模型。

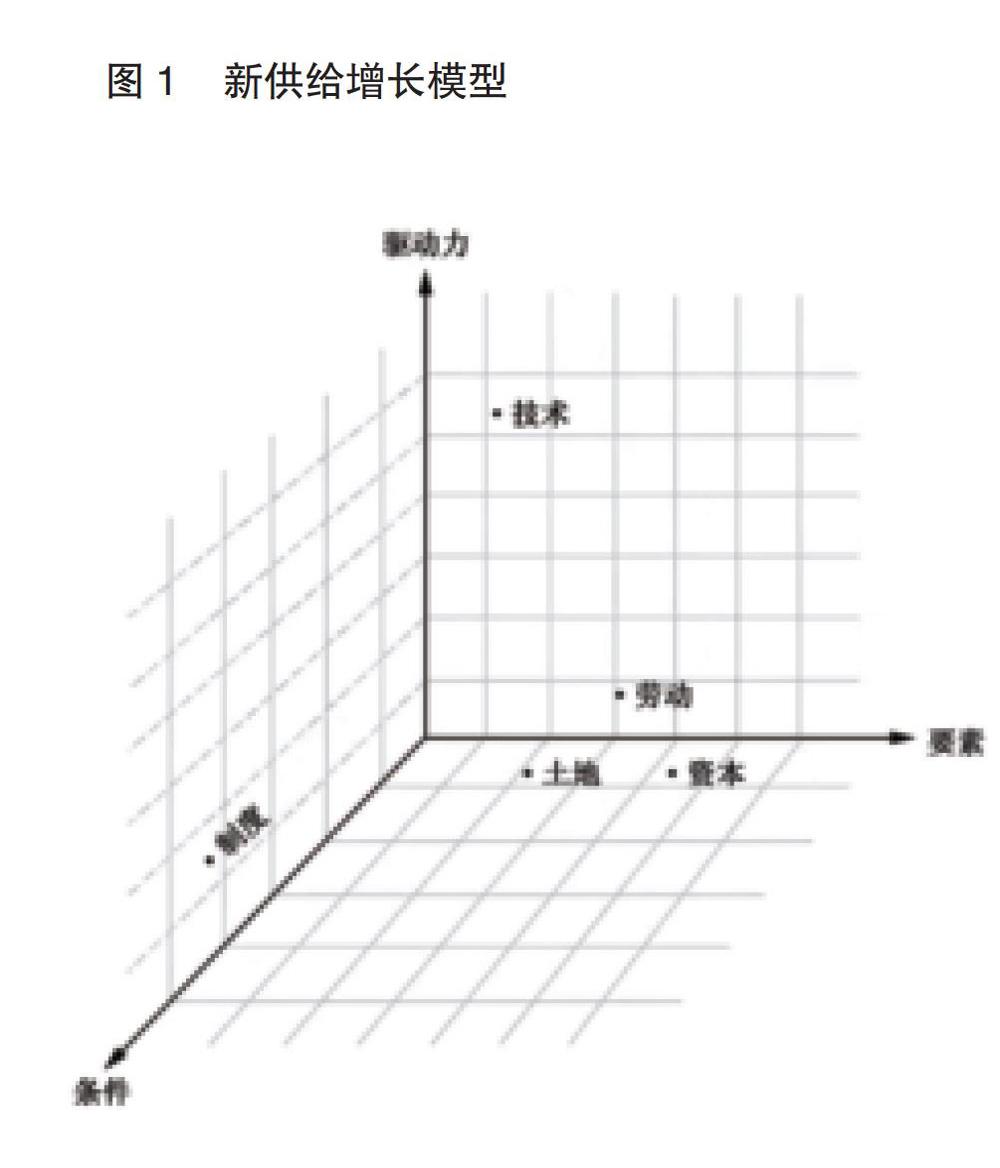

與哈羅德-多馬模型和索羅模型不同,新供給增長模型并不是將五大財富源泉作為同質化的自變量列入函數即告結束,而是分別研究了這五大源泉在經濟增長中的不同作用,按照條件、要素和驅動力的不同維度進行劃分,由此建立起“三維”而非“平面”的經濟增長模型。在新供給增長模型中,土地、資本和勞動是生產要素,技術是根本驅動力,制度安排是經濟增長的條件[10](見圖1),以創新和統一的視角,解釋了資本、土地、勞動、技術和制度在經濟增長中的不同作用。

用新供給經濟增長模型來分析中國改革開放以來的經濟增長歷程,就會發現,中國奇跡既來源于制度進步,也來源于新的要素投入、新的技術驅動力。中國經濟持續四十年的增長奇跡,得益于漸進式改革帶來的三大新紅利:1.要素紅利,即勞動力要素的充分釋放,土地要素的大規模投入,全球最大規模居民儲蓄轉化成投資以及大規模的外資引進;2.技術紅利,中國幾乎在幾十年的時間中吸收了西方幾百年的工業革命技術成果,形成了強大的后發增長驅動力;3.改革紅利,中國通過雙軌制漸進式改革,逐漸讓市場替代政府計劃,更多地讓市場在資源配置中發揮決定性作用,不斷為經濟增長創造更好的條件。新供給增長模型從這三個維度對中國經濟奇跡的理論解釋,幾乎能夠涵蓋經濟增長的各個重要因素,既實現了理論自洽,也具有高度的歷史還原性。

三、從新供給增長模型看中國經濟長期前景

面對2010年以后中國經濟增速的持續下行,新供給增長模型不但給出了比較全面而有信服力的理論解釋,并從“致用”出發,提供了可用的政策工具。

從新供給增長模型來看,中國經濟增速降低的根本原因是改革帶來的要素紅利、后發技術紅利和改革紅利的邊際遞減,因而扭轉這一勢頭的“藥方”也應當從這三個方面入手。如果能夠在要素供給、技術驅動力和制度條件這三個方面打開新的空間,創造出新的供給,形成新的紅利,就能夠使中國經濟增長再度進入上升軌道。

首先從要素來看,隨著傳統人口紅利的消退,增加人力資本是創造新人口紅利的主要途徑,目前中國的“工程師紅利”已經得到公認,未來還應當重視“科學家紅利”“設計師紅利”“藝術家紅利”“高端移民紅利”等[11]。而土地方面,中國目前的土地資源緊缺在一定程度上是由政府對土地投放的嚴格限制造成的,由于土地收入作為地方政府收入的重要來源,地方政府有強烈的動機維持較小的供地量來維持地價在較高水平,多個大城市每年實際供應的土地數量遠遠小于年初制定的計劃數量。因此,如何增加城市土地供給以及加快農村土地確權和流轉的步伐,放松行政之手對土地供應的約束,也是創造新的土地紅利的重要思路[12]。對于資本要素來說,當前中國的儲蓄總額與經濟體量相比,仍然處在資本要素供給充足的階段,但是由于體制、結構、政策、體系、定價、文化等方面的原因,對儲蓄向資本的轉化形成了很大約束和障礙。如果能夠通過金融供給側改革,從體制上打破銀行業的壟斷格局,減少利益剛性,加大混合所有制改革,推動銀行治理結構現代化;從結構上鼓勵金融創新,發展金融科技,加大普惠金融力度;從政策上破除新計劃經濟思想,減少不必要的行政干預,深化市場化改革;從體系上構建多層次的金融市場體系,改善金融供給結構,滿足不同經濟主體的融資需求;從定價上取消行政定價和定價限制,加快利率和股票發行定價的市場化改革;從文化上打破剛性兌付,建立相關的信用評估體系,就一定能夠將全世界最充沛的儲蓄資金供給轉化為資本形成,創造出新一輪資本紅利[13]。

從經濟增長的技術驅動力來看,當前以人工智能、新能源、新材料、生命科技等為主要內容的新一輪科技革命正在興起,中國自身的科學技術研發力量也具備了一定基礎,如何告別后發技術紅利,在自主技術創新方面加快步伐,也需要科研體制和教育模式的深化改革[14]。

增長的制度條件應當如何改進?新供給經濟學認為,核心在于圍繞政府和市場的關系。一是以理念和設計上的新突破推動經濟體制改革進一步深化;二是建設與國際接軌的市場經濟制度。具體而言,當前在改革與宏觀調控的關系、政府與市場的關系、要素市場、收入分配制度、國有資本的經營體制等重大問題上,還存在不少對人們的頭腦和改革實踐產生束縛的舊觀念。實踐證明,每一次實質性的改革措施出臺,都是以思想解放和觀念變革作為前提和先聲,因此需要首先破除那些不適應新形勢下促進經濟增長需要的舊思想、舊觀念,才能在決定要素創造性組合的重大體制機制改革上邁出新步伐。另一方面,在粗線條的市場化改革已經完成之后,應當全面消除計劃經濟遺留的“砂礫”——對生產、要素和各行業的“供給約束”,讓一切創造財富的源泉充分涌流[15]。

面對2020年前所未有的疫情沖擊,很多人對中國經濟的發展前景非常悲觀,但放到新供給增長模型中就可以很清楚地看到,除了疫情防控造成的短期供給沖擊和需求萎縮之外,疫情對新供給增長模型中三個維度、五個方面的長期增長因素幾乎沒有任何影響。不僅如此,為了應對疫情對經濟的沖擊,2020年4月,中共中央、國務院發布了《關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》;一個月后,中共中央、國務院又公布了《關于新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見》。這些重大改革舉措如能貫徹實施,必將有利于再造要素和制度新紅利。同時疫情的沖擊也加快了企業對數字技術的應用,有利于技術進步和創新驅動。最后,只要疫情結束后及時取消各種短期“供給約束”,讓市場在資源配置中發揮決定性作用,加快完善社會主義市場經濟體制,中國經濟長期向好的趨勢就不會改變。

注釋

[1] ?[美]亨利·威廉·斯皮格爾.經濟思想的成長(上)[M].北京:中國社會科學出版社,1999:110.

[2] ?[美]哈里·蘭德雷斯 等.經濟思想史(第四版中譯本)[M].北京:人民郵電出版社,2011:58.

[3] 厲以寧.宏觀經濟學的產生和發展[M].長沙:湖南出版社,1997:138-141.

[4] 厲以寧.宏觀經濟學的產生和發展[M].長沙:湖南出版社,1997:142-146.

[5] ?Romer P M. Increasing returns and long-run growth [J].Journal of Political Economy,1986.

[6] ?[美]斯坦利·L.布魯 等.經濟思想史(第7版)[M].北京:北京大學出版社,2008:381.

[7]-[8] 滕泰.下一個四十年的經濟驅動力[J].中國科技財富,2019(2).

[9] 滕泰.新供給經濟學[M].上海:上海財經大學出版社,2019:36.

[10] 滕泰.新供給經濟學[M].上海:上海財經大學出版社,2019:34.

[11] 滕泰.新供給經濟學[M].上海:上海財經大學出版社,2019:135-141.

[12] 滕泰.新供給經濟學[M].上海:上海財經大學出版社,2019:148-156.

[13] 滕泰.新供給經濟學[M].上海:上海財經大學出版社,2019:142-147.

[14] 滕泰.新供給經濟學[M].上海:上海財經大學出版社,2019:157-166.

[15] 滕泰.新供給經濟學[M].上海:上海財經大學出版社,2019:89-124.

(作者系萬博新經濟研究院副院長)