大學生步行使用手機的影響因素及團體輔導的效果研究

徐文明 方燁儀 葉彩霞 黃冬妮 楊穎琪

摘 要 如今道路安全不容樂觀,反而大學生步行使用手機的現象越發常見。研究一在計劃行為理論的基礎上探討影響步行使用手機的因素。基于研究一的結果,研究二采用實驗組、對照組前后測的實驗設計,其中實驗組的29名學生進行6周的團體輔導,而控制組不干預。結果發現:(1)行為態度、主觀規范通過行為意向間接影響行為,而知覺行為控制直接和間接預測行為;(2)執行意向在行為意向影響行為中起著部分中介作用;(3)經過團體輔導后,實驗組的行為變量得分顯著低于前測,而控制組不存在顯著差異。結果表明,計劃行為理論為解釋步行使用手機行為提供了良好的理論框架,同時以計劃行為理論為基礎的團體輔導能減少步行使用手機行為的發生率。

關鍵詞 步行;計劃行為理論;手機使用;團體輔導

分類號 B849

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2020.06.006

1 前言

隨著中國城市化進程的加快,機動車持有量的持續增加給交通安全帶來了很大壓力,也讓步行者、騎自行車者及摩托車者等道路使用者面臨更大的生命威脅。世界衛生組織(2015)發布的《道路安全全球現狀報告》顯示,從 2007 年到 2012年,每年全球有 125萬人死于路上,其中22%(約27萬人)的道路交通死亡發生在步行者身上。令人費解的是,在道路安全問題不容樂觀的形勢下,行人使用手機的行為越發頻繁。據調查,在某些交通路口,路人使用手機的比例高達78.4%,而且大部分是大學生群體(趙艷, 劉東, 王競雄, 2016),同時醫院救治步行使用手機的受害者比例也持續攀高(Nasar & Toyer, 2013)。作為手機使用的最大群體,大學生步行使用手機可能受到傷害甚至失去性命,一旦發生會對個體、家庭和社會造成極大的負面影響。因此,探討大學生步行使用手機行為是非常重要的課題。

現代智能手機早已超出傳統通訊的功能,已經基本具備一臺小型電腦的所有功能。步行使用這臺“電腦”已不限于單純撥打或者接聽電話,而是視覺、聽覺、觸覺等多種感覺的交互使用。當行人多種感覺同時使用時,再加上錯綜復雜的路況,很有可能引起感知覺分心,以致行人的感知和決策判斷受到影響,從而降低對外界環境的反應速度與動作敏捷程度,最終影響行人安全(Haga, Sano, Sekine, Sato, Yamaguchi, & Masuda, 2015; Jr, Boss, Wise, Mckenzie, & Caggiano, 2010)。一直以來,大部分研究集中在探討行人使用手機的結果變量上(Schwebel, Stavrinos, Byington, Davis, & Jong, 2012; Zhou, 2015),而較少探究行人在人車密集道路上決定使用手機的原因。分析行人步行使用手機的原因對于降低交通事故,維護道路安全,保護人民生命和財產安全,具有非常重要的意義。一種觀點認為,步行使用手機只是手機依賴行為在空間上的延續(Cazzulino, Burke, Muller, Arbogast, & Upperman, 2014; Thompson, Rivara, Ayyagari, & Ebel, 2013)。由此可見,手機依賴的影響因素也是影響步行使用手機的因素,其中首要因素是人格。具有易情緒化、沖動、焦慮、依賴性強、逃避現實等人格特質的個體更愿意通過手機來尋求情感滿足和壓力釋放,以逃避現實世界(王歡, 黃海, 吳和鳴, 2014; 黃海, 李翠景, 桂婭菲, 周春燕, 吳和鳴, 張建育, 2015)。其次是人際需求的缺失。根據馬斯洛的需要層次理論,當生理需要和安全需要滿足之后,歸屬和愛的需要便突顯了出來,會強烈地渴望與他人建立一種感情深厚的關系。當個體的人際需要無法得到滿足時,就會陷入人際需要的缺失當中。這時個體就會體驗到緊張感、焦慮感,最終會影響到個體心理與行為的健康發展。為了緩解這種內在的焦慮感,人會花費過多的時間間接與他人聯系(Whiteside & Lynam, 2003),反過來這種社交焦慮感也讓智能手機用戶更容易上癮(Enez Darcin, Noyan, Nurmedov, Yilmaz, & Dilbaz, 2016)。以往對行人過街時使用手機的原因研究發現,最常有的行為是打電話以及使用社交媒介(趙艷, 劉東, 王競雄, 2016)。這恰恰印證了人際需要是影響步行使用手機的因素。但已有研究存在三點局限:首先,以往研究中人格變量的比重較大,但是人格短期內無法改變,這類研究難以為行為干預提供實質性的指導;其次,以往研究重視人際需要的作用,忽視了認知評估的重要性;最后,多數研究停留在探討行人步行使用手機與行為結果的關系,未能系統解釋行人步行使用手機行為的影響因素及相關的干預研究。以上三點導致已有研究缺乏理論深度和實踐價值,結果零散且推廣性低。

然而,在使用手機這類涉及認知評估的復雜行為中,個體對使用手機的認知、評斷和處理可視為復雜的社會認知和決策任務,其中態度是非常重要的影響變量。在心理學體系中,態度通常是指個體對某一客體穩定的評價與心理傾向。這種心理傾向包括個體的主觀評價,情感因素以及由此產生的行為傾向性。在一定程度上,態度可以預測行為的發生。正是基于態度與行為之間的關系,美國學者Ajzen(1991)提出“計劃行為理論(Theory of Planed Behaviour, TPB)”。該理論認為,人會在理性權衡各種因素之后產生行為意圖,然后才有具體的行為,這些因素包括行為態度、主觀規范以及知覺控制。已有研究表明,行為態度、主觀規范和知覺控制變量能夠解釋40%~50%的行為意向方差(Sutton, 1998)。目前,計劃行為理論在拖延、酒店選擇、休閑活動、成癮行為、冒險、考試舞弊等行為研究中已得到充分驗證(康茜, 王麗娟, 2016; 林琳, 白新文, 2014; Armitage & Conner, 2011; Mceachan, Conner, Taylor, & Lawton, 2011)。也有研究者基于計劃行為理論開展具體使用手機行為的研究。例如,以駕駛車輛打電話行為作為研究對象,結果發現,行為態度、主觀規范以及知覺控制能夠顯著預測個體使用手機的行為意圖(Waddell & Wiener, 2014)。有研究也發現,行為意向和知覺行為控制能夠預測行人穿越斑馬線時使用手機的行為(姜康, 凌飛陽, 馮忠祥, 王錕, 尹宏程, 2016)。然而,目前學者只是針對某個具體手機行為進行了研究,很少有研究關注行人的一般性使用手機行為。具體手機行為與一般性使用手機是兩個不同的概念,后者不只是使用手機這一具體行為,而是個體對使用手機行為產生身體上、社會上、心理上的依附性(Vacaru , Shepherd, & Sheridan, 2014)。這種依附性往往是個體對使用手機意向性緊密靠攏的結果。因此,可以從意向與行為之間的關系來預測步行使用手機行為。這一論斷正好符合計劃行為理論的觀點,即如果個體對手機的價值和情感保持積極的態度,周圍的人也很支持或者正向影響其步行使用手機,同時自己對于步行手機的必要資源(如時間、金錢、地點)主觀控制性強,那么個體步行使用手機的行為意向也會很高,最終步行使用手機的行為發生率就越大。也有研究指出,行為變量中的方差無法被行為意向全部解釋,所以行為意向并不能引發具體行為的產生(Gollwitzer & Sheeran, 2006)。在實際生活當中,即使有相同的行為意向,個體的實際行為表現仍然存在著很大的差異。其原因在于行為與行為意向之間存在一個中介變量,即執行意向。執行意向是指在什么時間、什么地點執行個人意向,來選擇可實施的相關行動,制定具體的行為計劃。有證據表明,執行意向增加健康行為的發生頻率(Schwarzer , 2008)。在行人使用手機行為方面,個體決定什么時間、什么地點以及使用時間長短的意向才更有可能引發實際的行為。

關于計劃行為理論的研究已有幾十年的歷史,主要集中預測特定行為,而對于從計劃行為理論視角進行干預方面的研究比較少。其實計劃行為理論不僅可以用來預測行為,還能用來干預行為(段文婷, 江光榮, 2008)。有研究者單獨實施對執行意向的操縱,達到了降低行為水平的程度并加速了目標達成(林琳, 2017)。但是現有研究對于行為態度、主觀規范以及知覺控制的團體輔導,幾乎還沒有涉及。以往采用的是發放宣傳手冊和教育勸說對手機安全行為進行干預(Takao, Takahashi, & Kitamura, 2009)。近年來,團體心理輔導成為心理輔導的研究熱點之一。它以團體動力理論、人本主義理論、體驗式學習理論等為理論基礎,把生活中成員們存在的共性問題,通過活動和分享的形式有機地融合到體驗活動當中。由于主觀規范、行為態度以及知覺控制都是以認知評估為基礎的,所以通過對以上變量的干預,預期可以產生影響行為意向,最終改善甚至改變行為的可能性。

鑒于計劃行為理論在系統預測行為和干預研究上的優勢,研究一從認知評估的角度探討行為態度、知覺控制及主觀規范與行人步行使用手機行為的關系。這改變了過去一貫從人格和動機角度闡述行人使用手機的做法。因此,本研究具有一定理論價值。此外,計劃行為理論已被廣泛證實在多個領域能顯著預測行為變量,但是干預研究非常少。為此,研究二在研究一的基礎上開展針對性的團體輔導,檢驗操縱計劃行為的相關變量后能否降低行為變量的水平。因此,本研究具有一定的實踐價值。

2 研究一:大學生步行使用手機的影響因素分析

2.1 研究目的

研究一編制了各計劃行為變量的測量條目,并通過結構方程模型分析步行使用手機的影響因素。

2.2 對象

通過方便抽樣的方式選取某所高校653名大學生,有效問卷625份,有效率92.84%。其中男大學生350名,女大學生275名,年齡為17~22歲,平均年齡M=19.44,SD=0.96。文科學生240名,理科學生198名,工科學生87名。

2.3 研究工具

2.3.1 計劃行為量表

由于每一種行為具有高度特異性,所以并不存在一套標準或通用的計劃行為問卷,需要根據行為步行使用手機的行為特點編制具體的測量條目(Ajzen, 2002)。為此,基于Ajzen(2006)的具體理論,編制了五個維度。一是行為態度。態度被定義為對某一特定行為正面或負面的評價,其具體內容應包含工具性態度和情感性態度,具體項目編寫參照White等人編制的題項(White, Hyde, Walsh, & Watson, 2010),共6個項目,代表性題目為“走路時看會兒手機使我感覺很愉悅”,調查的被試需要從“完全不同意”到“完全同意”中5級評分中選擇一個數字,代表自身對于使用手機的行為態度,得分越高,態度越積極。二是主觀規范。主觀規范具體指感知到來自家人、朋友或重要他人的社會壓力,包括指令性規范和描述性規范的內容,具體項目編寫參照姜康等編制的題項(姜康等, 2016),一共有4個條目,代表性題目如“身邊的朋友很少因為走路看手機發生意外”。調查的被試需要從“完全不同意”到“完全同意”5級評分中選擇一個數字,代表自身感受到的來自社會的壓力,得分越高,社會壓力越大。三是知覺行為控制。知覺行為控制指執行某一特定行為時感知到的促進或阻礙因素,是對既定行為可控程度的感知,包括自我效能感和控制力。具體條目參照Nemme和Waddel等編制的題項(Nemme & White, 2010; Waddell & Wiener, 2014),共5個條目,代表性題目如“我有能力做到邊步行邊看手機”。調查的被試需要從“完全不同意”到“完全同意”5級評分中選擇一個數字,代表自身對步行看手機的可控程度,得分越高,控制力越強。四是行為意向。行為意向是個體實現目標的意愿程度,具體條目參考Ajzen(2002)所編制的題項,共4個條目,代表性題目如“未來一周內,條件允許的情況下我還會在路上看手機”。調查的被試需要從“完全不同意”到“完全同意”5級評分中選擇一個數字,代表自身步行看手機的意愿程度,得分越高,程度越強。五是執行意向,即使個體關于如何實現預定目標的行動傾向,一共有5個條目,代表性題目“一旦有來電(信息),即使在路上我也會選擇看手機”。調查的被試需要從“完全不同意”到“完全同意”5級評分中選擇一個數字,代表自身實現使用手機的行動傾向,得分越高,行動傾向越強。

為了驗證計劃行為理論的結構效度,運用驗證性因子分析檢驗計劃行為理論的測量模型。首先使用Mplus7.4對計劃行為量表的測量模型(M1)進行驗證。模型使用的潛變量共有五個,分別為行為態度(6個項目)、 主觀規范(4個項目)、 知覺控制(5個項目)、 行為意向(4個項目)以及執行意向(5個項目)。結果表明,測量模型擬合比較理想。其中,χ2(242)=659.53, CFI=0.92, TLI=0.91, SRMR=0.05, RMSEA=0.07, RMSEA的90%CI為[0.06,0.07]。相反,單因素模型對數據的擬合度很差,χ2/df =1416.10,CFI=0.77,TLI=0.75,SRMR=0.07,RMSEA=0.11,RMSEA的90%CI為[0.10,0.11]。因此,五因素的測量模型擬合較好。所有測量條目在其相應潛變量的標準化因素負荷在0.53~0.82之間,且因子負荷顯著 (p<0.001)。

為了驗證問卷的信效度,本研究選擇了兩個班級(n=113名)大學生作為被試,結果發現,行為態度、行為、主觀規范、知覺行為控制、行為意向以及執行意向的內部一致性在0.73~0.87之間。兩周后測,重測信度在0.76~0.82之間。另外,以手機依賴量表作為效標,手機依賴指數與各行為計劃量表的相關系數在0.64~0.78之間。因此,編制的計劃行為問卷是可信的。

2.3.2 手機依賴量表

手機依賴量表作為考察行為變量問卷的效標量表。手機依賴量表由Leung(2008)編制,黃海等人(2014)做了中文版信效度檢驗。量表一共17題,量表包括失控性、戒斷性、逃避性和低效性四個維度。評分規則采用5級評分,得分越高則手機依賴程度越重。該量表的Cronbachs α系數為0.83。

2.3.3 行為變量的測量

參考姜康等人(2016)指標,選取行人過去一個月步行使用手機的行為指標用于評估行為變量,其中包括步行看手機的時間長短、步行查看手機的次數、行人評估自身路上行走時看手機的頻率3個條目。在三個條目上得分越高,行人步行使用手機的實際行為發生率越大。該量表的Cronbachs α系數為0.64。

2.4 施測和數據統計

采用紙筆的方式,以班級為單位在主試的統一指導語下進行集體施測。問卷測試之后,當場回收。采用SPSS 22.0和Mplus 7.4進行數據分析。

2.5 研究結果

2.5.1 共同方法偏差檢驗

由于采用調查方式收集數據,被試作答的結果可能受到共同方法偏差的影響。為此,采用Harman單因子檢驗法進行分析(Podsakoff, Mackenzie, Lee, & Podsakoff, 2003)。其主要程序是將問卷所有項目進行旋轉和未旋轉的因素分析,分別計算第一因子的解釋變異量大小。如果解釋量小于40%,則共同方法偏差影響不大。結果發現,旋轉后第一個因子解釋的變異量為15.74%,未旋轉的第一因子解釋的變異量為17.96%。由于兩種方法所得第一因子解釋的變異小于40%。由此可見,結果受共同方法偏差的影響并不嚴重。

2.5.2 計劃行為量表與手機依賴量表的相關系數

根據相關分析發現,手機依賴指數與行為變量存在顯著相關;行為變量與行為態度、主觀規范、知覺控制、行為意向以及執行意向存在顯著相關;行為意向與行為態度、主觀規范、知覺行為控制存在顯著相關。相關結果見表1。

2.5.3 步行使用手機的影響因素分析

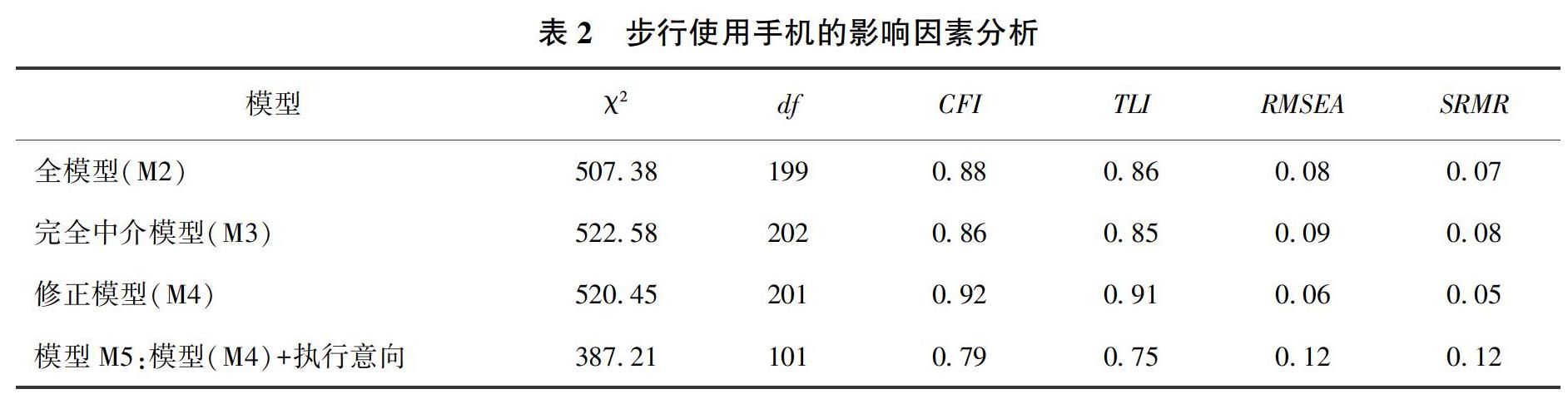

在原始TPB模型中,行為意向直接影響行為變量,而行為態度、主觀規范和知覺控制可通過行為意向間接影響行為。為此,構建兩個模型以檢驗行為意向是否起著中介的作用。模型M2為全模型,即行為意向起部分中介作用,行為態度、主觀規范和知覺行為控制還可以直接影響行為變量。模型M3為完全中介模型,即三個因素完全通過行為意向的中介作用影響手機依賴行為,不存在直接路徑。根據表2顯示,模型M2和模型M3擬合較差。在模型M3中,行為意向顯著影響行為變量(β=0.64,p<0.001),行為態度、主觀規范直接影響行為變量不顯著(β=0.06,p>0.05;β=0.05,p>0.05),而知覺控制直接影響行為變量顯著(β=0.19,p<0.01)。根據模型M3進行修正,形成模型M4,即保留知覺行為控制直接影響行為變量的路徑,刪除行為態度和主觀規范直接影響行為變量的路徑。模型M4擬合指數較好。路徑系數分析顯示,行為態度、主觀規范、知覺行為控制分別通過行為意向顯著預測行為(β=0.51,p<0.001;β=0.44,p<0.001;β=0.21,p<0.05),知覺控制對行為變量的直接預測作用顯著(β=0.16,p<0.05)。

在模型(M4)基礎之上引入執行意向作為行為意向與行為間直接的中介變量,為此構建模型(M5),模型擬合較好。路徑系數見圖1。結果發現,執行意向在行為意向影響行為變量中起著中介作用,中介效應量為0.30,p=0.002,95%CI[0.21,0.44],直接效應量為0.33,p=0.034,90%CI[0.02,0.64]。最終中介效應的占比為,ab/c=0.30/(0.30+0.33)=47.62%。

2.6 討論

相關分析發現,手機依賴指數與計劃行為各變量間存在顯著相關。這說明,編制計劃行為理論量表具有良好的生態效度。因此,計劃行為各量表可以用來評估步行使用手機的行為。為此,基于TPB 理論視角,構建行人步行使用手機的影響因素模型,以期對個體為什么在行走時使用手機進行解釋和預測。結果顯示,計劃行為中的行為態度、主觀規范以及知覺控制可以預測行人步行使用手機行為,即對于行人步行使用手機者而言,對手機本身的態度越積極,知覺到的主觀規范越大,則實施步行使用手機的意向就越強烈,從而更有可能出現實際的步行使用手機的行為。

這可以從三個層次來解釋:其一、行為態度、主觀規范以及知覺控制能夠增強個體的行為意向的程度。在行為態度方面,個體對手機的工具功能以及情感評價越積極,那么對于步行使用手機的動機越強烈,反之,行為發生的可能就越小。這個結果顯示,如果想干預個體的手機依賴行為的話,就需要對手機工具態度以及情感態度進行有效干預。在主觀規范方面,主觀規范顯著影響行為意向。這跟以往研究存在不一致(姜康等, 2016; 林琳, 白新文, 2014)。 在以往研究中, 主觀規范與行為意向的關系相對較弱, 甚至無顯著相關。 前后研究之間存在差異的原因在于主觀規范這個概念定義存在差異(Sheeran & Orbell, 1999)。在以往研究中,主觀規范的項目設計過分強調個體(例如,雙親、同學、好友等)對其行為的影響,而忽視整個社會性示范規范的影響力。主觀規范的設計除了保留個體規范項目之外,還應增加社會性示范規范項目。再者,又有研究指出,當引入社會性示范規范之后,主觀規范與行為意向的相關系數為中等程度相關(Rivis & Sheeran, 2003)。作為某一特定情境中大多數人的典型做法,示范性規范對行為的影響機制類似于從眾效應,它使人們按照大多數人的行為方式行事。特別是一些不良示范性規范解除了社會期望對于個體行為的壓力,這可能會導致個體努力使其行為符合社會期望的動機變弱(傅鑫媛, 方秀英, 寇彧, 2016)。現如今,手機是社交的重要工具之一,行人步行使用手機現象比比皆是,無形之中增加了不良的社會示范作用,再加上社會管理部門并沒有對于路人使用手機設置一些引導性標語,最終增加了個體使用手機的可能性。此外,知覺行為控制直接影響意向行為,同時直接預測行為。作為個體感知到的實施某特定行為難易程度的變量,如果個體認為自己實施某項行為時的感知行為控制力很低,就意味著他所不可控的因素很多,那么他最終實施這種行為的難度就很大,發生該行為的可能性越小。因此,相對于低知覺控制水平的個體,那些高知覺控制水平的個體除了增強實現目標的強烈意愿之外(林琳, 白新文, 2014),更有可能直接執行其行為(姜康等, 2016)。其二, 行為意向解釋的是個體實現目標的意愿(Gollwitzer & Sheeran, 2006)。如果意愿比較強烈,真正實施其行為的可能性比較大。這種觀點在很多的研究中得到了驗證(段文婷, 江光榮, 2008)。其三, 執行意向是行為意向影響行為的中介變量,這結果與前人研究相一致(Bayer & Gollwitzer, 2007; Milkman, Beshears, Choi, Laibson, & Madrian, 2011)。因為執行意向增強了情境線索和實際行動之間的連結(Koningsbruggen, Stroebe, & Aarts, 2012)。一旦行為線索出現,個體會比較快速地啟動目標行為,促進目標達成。總而言之,行為意向只能說明行為發生的可能性,但是可能性變成現實,就需要執行意向這個變量的作用才能實現。由于是部分中介的作用,因此很有可能是步行使用手機某個特定階段不需要執行意向的參與,而是直接、自動化形成具體行為(Conner & Armitage,1998)。

3 研究二:對行人步行使用手機進行的輔導干預

3.1 研究目的

根據研究一的結構模型發現,行為態度、主觀規范、知覺控制顯著預測行為意向,同時執行意向在行為意向與行為變量間起著中介作用。因此,可以通過對于個體的行為態度、主觀規范進行干預從而提升個體對于行為意向的水平。同時,加強對知覺控制和執行意向的干預,從而達到改變行為的目的。因此,輔導干預正是基于研究一結果之上設計的團體心理輔導方案。

3.2 被試

采取微信群的宣傳方式,在某所高校招募自認為在步行使用手機行為方面存在問題的被試。一共有125人報名參加,對報名學生施測計劃行為量表中的行為變量問卷,排除行為量表平均分數3分以下的學生,具體包括:15名男生,44名女生;大一學生45人,大二學生11人,大三學生3人;農村學生28名,城鎮學生31人;文科學生19名,理科學生28名,工科學生12名。最后以隨機方式選出實驗組30人(男生7人,女生23人;平均年齡22.9歲),對照組30人(男生8人,女生22人),其中實驗組只有29人(男生7人,女生22人,平均年齡22.3歲)參與了完整的研究(有一人中途退出)。

3.3 研究工具

所采用的工具為研究一的問卷,包括

行為態度分量表、主觀規范分量表、行為意向分量表、執行意向分量表、行為量表、

手機依賴指數量表六個量表。

3.4 實驗設計

采用組別2(實驗組、對照組)×時間(前測、后測)的混合實驗設計,其中組別是組間因素,時間是組內因素。

3.5 研究程序

第一步:對全部被試統一施測

行為態度分量表、主觀規范分量表、行為意向分量表、執行意向分量表、行為量表、手機依賴指數量表六個問卷;

第二步:對被試隨機進行分組。其中,控制組30名被試,實驗組30名被試(中途一人退出)。實驗組被試分三組進行輔導。為了降低額外因素干擾,所有小組的輔導任務都由同一位熟悉團體輔導的心理咨詢方向專業教師(主教)和兩位助教完成。實驗組實施為期六周、每周2個小時的手機行為干預團體輔導。為了保證團體輔導的效果,所有成員簽訂團體輔導承諾書。在每次團體輔導后,實驗組被試填寫團體過程反饋表。在此期間,對照組不作任何干預。

第三步:干預結束后,使用行為態度分量表、主觀規范分量表、行為意向分量表、執行意向分量表、行為量表、手機依賴指數量表六個量表對兩組被試進行測量。

3.6 團體干預方案

本干預方案以計劃行為理論、情境團體輔導為理論基礎,所討論的問題都圍繞著行人步行使用手機中的行為態度、知覺控制、主觀規范以及執行意向來進行。干預的目的包括:幫助被試了解自身對步行使用手機的態度;認識與理解自身在行為知覺過程中作用;分析自身的行為是否受到了重要他人的影響;在步行使用手機過程中是否通過制定有效的行為目標和自我規范執行步行使用手機的行為。每次2小時的團體輔導基本程序包括:熱身游戲;活動內容回顧;知識講解與材料學習;體驗性主題活動;小組討論與分享;總結反饋;家庭作業。具體干預方案見表3。

3.7 統計方法

以測量時間(前測、后測)為組內變量、組別(實驗組、對照組)為組間變量,以各分量表和總量表的得分為因變量做重復測量方差分析。

3.8 結果

3.8.1 干預前后實驗組、對照組間計劃行為量表、手機依賴指數的比較

團體輔導干預前,實驗組、對照組被試干預前的計劃行為量表與手機依賴指數無顯著差異。干預后,實驗組、對照組被試干預前的計劃行為量表與手機依賴指數呈顯著差異。結果見表4。

3.8.2 干預前和干預后實驗組、對照組組內的計劃行為量表得分和手機依賴指數得分比較

經配對t檢驗,干預前后,實驗組在行為變量上存在顯著性差異,t(28)=6.21,p<0.001,d=1.38,其中干預后行人步行使用手機的行為(2.08±0.50)顯著低于干預前(3.03±0.71),同時干預后手機依賴行為(2.68±0.74)顯著低于干預前(3.52±0.70)。干預前后,計劃行為變量中的行為態度、主觀規范、知覺行為控制以及行為意向的分數水平均有顯著提高。對照組前后各項指標除知覺行為控制之外t(28)=2.64,p<0.05),d=0.55,均無顯著差異。具體指標見表4。

3.9 討論

人、車、路是造成道路交通事故的最基本因素,而人是導致道路交通事故發生的最直接、最重要的因素。為了降低交通事故,維護道路安全,保護人民生命和財產安全,因此非常有必要針對人進行安全意識的教育和安全行為的干預。其中,計劃行為理論為以上目標提供了堅實的理論保障。計劃行為理論在態度和行為關系的基礎之上,提出行為意向是影響行為的關鍵因素,而行為意向受到行為態度、主觀規范以及知覺控制的影響。研究一發現,行為態度、主觀規范、知覺行為控制影響行為意向,行為意向又通過執行意向加快行為目標的達成,同時知覺控制直接預測行為。為此,研究二在研究一的基礎之上,對實驗組的行為態度、主觀規范、知覺行為控制以及執行意向進行有針對性的團體輔導,而控制組不做干預。研究結果顯示,為期6周的團體輔導確實對具有步行看手機行為的大學生有著明顯的效果。實驗組在行為變量和手機依賴程度方面都有著顯著的下降,而控制組除知覺行為控制之外都無明顯的改善。這就表明,以計劃行為理論為基礎的團體輔導對于改善行人步行使用手機行為具有一定的積極效果。可以說,本研究為計劃行為理論在干預實踐領域的價值提供了一定支持。

計劃行為理論為基礎的干預方案之所以發揮出積極的效果,主要有四個方面的重要原因。一是已有研究證實個體的健康態度顯著預測行為的意向,繼而預測健康行為(柳之嘯, 李其樾, 甘怡群, 苗淼, 馮瑩, 聶晗穎, 2014)。這說明通過知識的分享和交流,確實可以促進行為態度和主觀規范的改變,引發行為的改變。在本研究的團體輔導過程中,輔導人員通過交通事故大數據分析、視頻和圖片的直觀體驗、知識的講解(態度與行為、團體與行為)、活動體驗和小組分享等方式實施對被試行為態度和主觀規范的干預。這樣既能幫助組員們理解行為態度、主觀規范的內涵,又能引導他們認識到自身態度和身邊他人對其步行看手機的影響力,從而增強被試對步行使用手機

危險性的認知。這區別于以往只是簡單發放傳單實施干預的工作方式。二是實施了個體對步行使用手機的危險感知、結果預期,以及自我效能感的干預。有研究顯示,在健康意圖到健康行為的過程中,個體的危險感知、結果預期,以及自我效能感起著重要的作用(Schwarzer , 2008)。干預之后,當他們即將在道路上使用手機時會積極地進行調控以及評估內外資源,并且通過積累心理資源為妥善處理步行使用手機做好準備。與此同時,這就也使得他們具備更好的自我效能感,也促使他們將意向轉化成實際的行動,從而減少步行使用手機的行為。三是執行意向的訓練有助于個體在行動過程中更好地自我調控,從而提高目標達成率(Harkin et al., 2016)。因為執行意向能夠幫助個體做到預先應對(柳之嘯等, 2014),排除外界因素的干擾(Koningsbruggen, Stroebe, Papies, & Aarts, 2011),增強個體對情境線索的敏感性(Mccrea, Penningroth, & Radakovich, 2015),最終促進相應行為的產生。干預之后,實驗組能夠增強情景線索的接近性以幫助自己識別情境中的線索,并采取相應的行動。四是團體輔導中團體動力所決定的。所謂團體動力,即一個人的思想與行為同他單獨一個人時有所不同,會受到整個團體“場”的影響。本質而言是個體受求同壓力的影響,需要在行動上與群體成員保持一致。為此,團體輔導構建了較為真實的社會支持系統。在這個系統的影響下,所有成員參與群體規范的制定,然后引導他們自覺主動地遵守群體的各項規范,并且在實際生活中加以運用。因此,以團體動力為核心的團體輔導能夠改善個體行為。需要指出的是,干預輔導前后,控制組的執行意向得分存在顯著差異,這說明相比前測分數,控制組被試的執行步行使用手機的分數也下降了。可能原因在于控制組被試雖然沒有參與團體輔導,但是他們覺醒的意識被喚醒。由于控制組沒有習得系統地執行意向的方法,因此控制組的步行使用手機行為指標沒有下降。

綜上所述,在計劃行為理論的團體輔導中,實驗組被試步行使用手機的行為意向和執行意向顯著下降,同時行為變量和手機依賴水平顯著改善。因此,該團體輔導可以在今后用來有較干預高程度步行使用手機的大學生。

4 結論

(1)行為態度、主觀規范通過行為意向間接影響行為,而知覺行為控制直接和間接預測行為;

(2)執行意向在行為意向影響行為的過程中起著部分中介作用;

(3)為期6周的團體輔導確實對具有步行看手機行為的大學生來說有著明顯的效果。

參考文獻

段文婷, 江光榮 (2008). 計劃行為理論述評. 心理科學進展, 16(2), 315-320.

傅鑫媛, 方秀英, 寇彧 (2016). 自我控制可以抵御不良示范性規范對初中生環保行為的影響嗎?心理發展與教育, 32(1), 106-113.

黃海, 李翠景, 桂婭菲, 周春燕, 吳和鳴, 張建育 (2015). 大學生沖動性與手機依賴的關系:疏離感的中介作用. 中國臨床心理學雜志, 23(4), 674-677

黃海, 牛露穎, 周春燕, 吳和鳴 (2014). 手機依賴指數中文版在大學生中的信效度檢驗. 中國臨床心理學雜志, 22(5), 835-838.

姜康, 凌飛陽, 馮忠祥, 王錕,尹宏程 (2016). 行人過街使用手機行為的心理影響因素研究. 中國安全科學學報, 26(6), 13-18.

康茜, 王麗娟 (2016). 基于計劃行為理論分析青少年休閑性體力活動的影響因素. 中國學校衛生, 37(6), 851-855.

林琳 (2017). 拖延行為的干預:計劃行為理論和實施意向的影響. 心理學報, 49(7), 105-117.

林琳, 白新文 (2014). 基于計劃行為理論的大學生學業拖延行為研究.? 中國臨床心理學雜志, 22(5), 855-859.

柳之嘯, 李其樾, 甘怡群, 苗淼, 馮瑩, 聶晗穎 (2014). 健康態度與健康行為的一致性-一個有調節的中介模型. 中國心理衛生雜志, 28(8), 586-591.

王歡, 黃海, 吳和鳴 (2014). 大學生人格特征與手機依賴的關系:社交焦慮的中介作用. 中國臨床心理學雜志, 22(3), 447-450.

趙艷, 劉東, 競雄 (2015). 北京市行人過街使用手機對交通安全影響研究. 中國人民公安大學學報: 自然科學版, 21(2), 58-62.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior.? Organizational Behavior & Human Decision Processes, 50(2), 179-211.

Ajzen, I. (2006). Constructing a TPB questionnaire: Conceptual and methodological considerations. U Mass Publication. http://people. umass. edu/aizen/pdf/tpb. measurement. pdf. Revised January.

Ajzen, I. (2002). Residual effects of past on later behavior: Habituation and reasoned action perspectives. Personality and Social Psychology Review, 6(2), 107-122.

Armitage, C. J., &Conner, M. (2011). Efficacy of the Theory of Planned Behaviour: a meta-analytic review. Health Psychology Official Journal of the Division of Health Psychology American Psychological Association, 40(4), 471-499.

Bayer, U. C.,& Gollwitzer, P. M. (2007). Boosting scholastic test scores by willpower: The role of implementation intentions.? Self and Identity, 6(1), 1-19.

Cazzulino, F., Burke, R. V., Muller, V., Arbogast, H., & Upperman, J. S. (2014). Cell phones and young drivers: A systematic review regarding the association between psychological factors and prevention. Traffic Injury Prevention, 15(3), 234-242.

Conner, M., & Armitage, C. J. (1998). Extending the theory of planned behavior: A review and avenues for further research. Journal of Applied Social Psychology, 28(15), 1429-1464.

Enez Darcin, A., Noyan, C., Nurmedov, S., Yilmaz, O., & Dilbaz, N. (2016). Smartphone addiction in relation with social anxiety and loneliness among university students in turkey. European Psychiatry, 30(7), 28-35.

Gollwitzer, P. M., & Sheeran, P. (2006). Implementation intentions and goal achievement: A meta-analysis of effects and processes. Advances in Experimental Social Psychology, 38(6), 69-119.

Haga, S., Sano, A., Sekine, Y., Sato, H., Yamaguchi, S., & Masuda, K. (2015). Effects of using a smart phone on pedestrians attention and walking. Procedia Manufacturing, 3(7), 2574-2580.

Harkin, B., Webb, T. L., Chang, B. P. I., Prestwich, A., Conner, M., & Kellar,I., et al. (2016). Does monitoring goal progress promote goal attainment? A meta-analysis of the experimental evidence. Psychological Bulletin, 142(2), 198-229.

Jr, I. E. H., Boss, S. M., Wise, B. M., Mckenzie, K. E., & Caggiano, J. M. (2010). Did you seethe unicycling clown? Inattentional blindness while walking and talking on a cell phone. Applied Cognitive Psychology, 24(5), 597-607.

Koningsbruggen, G. M. V., Stroebe, W., & Aarts, H. (2012). Mere exposure to palatable food cues reduces restrained eaters physical effort to obtain healthy food. Appetite, 58(2), 593-596.

Koningsbruggen, G. M. V., Stroebe, W., Papies, E. K., & Aarts, H. (2011). Implementation intentions as goal primes: Boosting self-control in tempting environments. European Journal of Social Psychology, 41(5), 551-557.

Leung, L. (2008). Leisure boredom, sensation seeking, selfesteem, addiction symptoms and patterns of mobile phone use. In Korini E, Utz S, Tanis M, Barnes S, eds. Mediated interpersonal communication. New York: Routledge, 359-381.

Thompson, L. L., Rivara, F. P., Ayyagari, R. C., & Ebel, B. E. (2013). Impact of social and technological distraction on pedestrian crossing behaviour: An observational study. Injury Prevention, 19(4), 232-237.

Vacaru, M. A., Shepherd, R. M., & Sheridan, J. (2014). New zealand youth and their relationships with mobile phone technology. International Journal of Mental Health and Addiction, 12(5), 572-584.

Waddell, L. P., & Wiener, K. K. K. (2014). Whats driving illegal mobile phone use? Psychosocial influences on drivers intentions to use hand-held mobile phones. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 22(1), 1-11.

Whiteside, S. P., & Lynam, D. R. (2003). Understanding the role of impulsivity and externalizing psychopathology in alcohol abuse: Application of the UPPS impulsive behavior scale. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 11(3), 210-217.

White, K. M., Hyde, M. K., Walsh, S. P., & Watson, B. (2010). Mobile phone use while driving: An investigation of the beliefs influencing drivers hands-free and hand-held mobile phone use. Transportation Research Part F Psychology & Behaviour, 13(1), 9-20.

Zhou, Z. (2015). Headsup: Keeping pedestrian phone addicts from dangers using mobile phone sensors. International Journal of Distributed Sensor Networks, 11(5), 1-9.

An Examination of the Factors that Influence College

Students?Using Mobile Phones while Walking and Effects of Group Counseling

XU Wenming1; FANG Ye yi1; YE Caixia2; HUANG Dongni1; YANG Yingqi1

(1 Psychological Counseling Center/School of education, Jiaying University, Meizhou 514015, China)

(2 College of Health Sciences, Wuhan Institute of Physical Education, Wuhan 430079, China)

Abstract

Nowadays, road safety is that bad, however, it is common for college students to use mobile phones while walking. The Study 1 employed the theory of planned behavior (TPB) to explore the factors of pedestrian using a Smartphone while walking and effects of group counseling. On the basis of the first study 1, the Study 2 conducted group intervention in order to reduce the amount of pedestrians using mobile phone. The 59 college students were assigned to the experimental group (29 subjects) and the control group (30 subjects) who completed the self-designed TPB questionnaire and mobile phone addiction questionnaire before and after group counseling. This study showed: (1) behavioral attitude and subjective norms influence behavior indirectly through behavioral intention, while perceptual behavior controls direct and indirect prediction of behavior; (2) executive intention mediated the effects of behavioral intention on behavioral variables; (3) The behavior score of experimental group after intervention was lower than before intervention, but there was no significant difference in the control group. The theory of planned behavior provided a general theoretical framework for explaining the factors that influenced college students using mobile phones while walking, and group counseling had a positive effect on the reducing the incidence of using mobile phones while walking.

Key words:? pedestrian; theory of planned behavior; using Smart-phone; group counseling

基金項目: 廣東省高等學校思想政治教育研究會課題(2017SZ041);2018年嘉應學院創新訓練項目(418A0771)。

通訊作者: 徐文明, E-mail: wenming1125@126.com