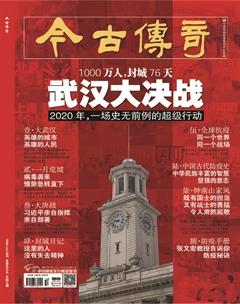

首戰:武漢醫護人員臨危上陣

“真的就是死扛”

武漢的大多數醫護人員,是在幾乎

毫無準備的情況下被卷入這場“戰爭”的,

“就像戰爭電影里一樣,一個人倒了,另一個人就上”

一名孕婦,在入院前隱瞞了新冠肺炎的接觸史和病史,一晚上轉診六家醫院,最后到了中南醫院。該院的一名醫生回憶:“我們按照常規治療將孕婦接收進產房生產,母子平安,皆大歡喜。后面卻是很大的悲劇。”他說,所有的醫護人員當時只穿了普通的手術服,連個N95口罩都沒戴。“我們也理解孕婦活命的欲望,但我們的醫護人員怎么辦?”他道出了當時一線醫護人員的困境。

當時,武漢決戰還未開始,醫療資源緊缺,但金銀潭醫院、中南醫院等武漢的一些醫院,已經開始收治患者。最早上“戰場”的武漢醫護人員,幾乎是用自己的身軀筑成了抗疫的第一道防線。

剛開始時,他們還不會穿脫防護服

一位醫生說,截至1月23日封城,除了幾個科室的一線人員,中南醫院已經連續從原本和新冠肺炎不相干的科室召集了四批人,每批50個左右,加入抗擊新冠的戰斗中去。

然而,另一個事實是,一線直接抗擊肺炎的醫護人員不但得不到足夠確實的信息,手邊也缺少保護他們和病毒作戰的防護物資。隨著多年來傳統烈性傳染病的減少甚至絕跡,很多醫院沒有保留傳染科,缺乏應對傳染病最基本的經驗和能力。在全國排名前列的上海華山醫院感染科副主任醫師徐斌說,即使他們科室,平時也不會大量儲備N95口罩以及防護服,尤其是后者。在醫院的財務報表上,“防護服沒有單列開支,我們使用一套,科室需要支付一套的錢,計入科室的成本。所以平常消耗不大,醫院也不會特別去儲備”。

48歲的徐鋼是武鋼總院裝備部部長,藥學出身。他回憶,1月初,他憑平常采購的經驗判斷,應對新型冠狀病毒可能需要消耗大量物資。他當即四處訂貨,包括防護服和N95口罩,還跟廠家預訂了四臺呼吸機。他沒想到,武漢后來竟然會封城,沒等訂購物資全到手,入城渠道就被封掉了。

“我們沒有搞到通行證,就自己給自己開了個醫院接收物資的證明。”大年三十那天,徐鋼還在路上接物資。他的母親剛去世,家里只有八十多歲的父親,他路過家門時給母親磕了一個頭,又匆匆出了門。

他沒想到物資消耗的速度那么快。剛開始對于一線科室醫務人員,醫院可以一次發三到五天的物資,沒過多久最多只能保障一到兩天,徐鋼背負著前所未有的壓力。裝備部原本是醫院內部并不引人注意的科室,現在全院上千名醫護人員所需要的全部防護物資都得找他。徐鋼的部門有13個人,原本負責醫院整個設備系統的運行,物資僅是很小塊的內容,“現在所有人的精力都在這里”。

即使拿到了物資,如何正確使用還得現學。一家三甲醫院的院感科主任說,大部分醫護人員都沒有穿脫防護服的經驗,需要院感染科的人一點點教。“我們科室總共就只有三個人,每天都要對醫護人員進行培訓、監督,同時還負責整個醫院的消毒工作督查。”

中南醫院重癥科的副主任胡波是新冠肺炎重癥病區的負責人,也是病區第一個穿上防護服的人。“這場戰役來得太倉促。”胡波說,即使院感科的工作人員,也很少有機會面臨現在的情形。“坦白說,我們一開始在防護上有許多不規范的地方。”胡波舉了一個如何脫防護服的例子。最開始從病區出來,他總是會用手抓著防護服的外面往下脫,“這實際上就是一種污染,應該用手盡量抓住里面干凈的地方。剛開始時大家都不懂,都是看著視頻跟著學。防護不規范是剛開始醫護人員感染比例高的一個重要原因”。

武漢被巨大的救治和求生壓力所包裹

2020年1月22日,武漢市宣布將7家二級醫院(漢口醫院、武漢市紅十字會醫院、市七醫院、市四醫院西院區、市九醫院、市武昌醫院、市五醫院)作為定點醫院收治新冠肺炎患者,將三級醫院的病人全部轉到這7家二級醫院,同時安排7家三甲醫院對口幫扶7家定點醫院。

封城時,武漢醫院的核酸檢測能力還十分有限,武漢一家三甲醫院的醫生說:“1月23日我們醫院一天也只有三個檢測名額。”他所在的醫院有90多名疑似病例,“如果按照這個檢測效率,僅現有病人就需要3個月才能檢測完”。

封城當日,醫生李素來支援一家定點醫院的CT室。在CT室,李素眼瞅著人群涌了過來,從門口到走廊到CT室入口,全都是人。想做CT的進不去,做完了的也出不來,所有人在一片恐慌中高喊、哀號。負責叫號的工作人員嗓子都喊啞了,李素喊著調配工作人員,她的嗓子也啞了。“我那時就想,如果我手里能有一只喇叭,該有多好。”她怕出現踩踏事件,讓大家趕緊把CT室給關上。

她后來才知道,1月23日當天,這家定點醫院近200個床位全部收滿,她所在的醫院只轉了幾個病人進來。另外一家對口支援其他定點醫院的三甲醫院甚至都沒來得及轉運一個病人。為了避免更多的醫護人員感染,許多醫院只保留了發熱門診,繼續收治發熱病人,其他科室相繼停了門診。中南醫院只保留了發熱門診和急診兩個科室繼續運行。

一名記者回憶:“從我1月21日第一次來武漢到現在,這個城市給我印象最深的就是中南醫院急診科搶救室那扇海藍色的大門……海藍色大門上一塊一尺見方的玻璃給了我探視門內的機會。里面有個分診臺,一個全副武裝的護士坐在那里,白色的防護服將他/她包裹得嚴嚴實實,顯然是個瘦小的人。他/她盯著九張病床上的病人,默不作聲。所有人都習慣了這種無奈。”

截至2020年2月9日,官方通報的武漢新冠肺炎感染者數量已經比20天前增長了接近250倍。中南醫院急診科是湖北省急診醫學質量控制中心,集創傷、危重病、胸痛等危急重癥救治為一體,中心還可以操作ECMO、血透等醫療處理。“從技術上來說,急診科能力很強,但我們分區比較多,包括急診內科、急診外科、急診搶救室、急診手術室、普通病房等等,總人數不到80人。”急診科副主任夏劍說。

按原有設計,急診科的搶救室原本要留作普通重病患者的救治,針對新冠肺炎患者,醫護人員特意在另外一個地方開了一個搶救區。“但搶救室就在急診科門口,很多家屬和病人來了就直接沖進搶救室,怎么勸說也不行,搶救室就這么被污染了。”急診科主任趙剡說。

搶救室原本只有4張病床,后來增加到了9張。每張病床之間只有一米左右的距離,“這是為了搶救時有一定的操作空間。床也不是能隨便加的,每一張床都要配備監護儀、呼吸機,我們很多設備都是從其他科室借過來的,”急診科的一位醫生許麗(化名)說,為了讓病人得到更及時的救治,從2月7日開始,政府規定每家醫院只接收本片區的患者。中南醫院對口的是武昌區,但是仍有青山區,甚至是一些臨近地縣的救護車將患者送來。“患者被抬到急診科門口,救護車就走了。按照流程,很多患者需要有社區轉診單,到了這里我們才能收治,但病人來了,病情那么重,真的能見死不救嗎?”

搶救完之后,病人該去哪里又是一個問題。“所有醫院都滿了,根本進不去。病人只能滯留在這里。”一名醫生介紹。

另一個問題是,非新冠肺炎的急診病人接受不了治療。許麗說有一名心衰患者家屬告訴她,自己打120求助,救護車告訴她前面排了200人左右,要等三個小時以上。家屬只好找了一輛車將病人送過來。“以前這個時候,醫生忙起來一天要看兩三百個普通門診,現在這批病人去哪里了?他們來不了醫院該怎么辦?”許麗提到一名血液疾病的患者,來時血小板已經非常低,要迅速輸血。醫生和護士只能在門外的走廊給他找了一個位置,“對于血液病人來說,這本身就是一種暴露”。

從2月初開始,武漢整個城市都被巨大的救治和求生壓力所包裹。一位定點醫院的醫生告訴記者,醫院每天的發熱患者接診人數在700多人左右,少的時候也有600多,四分之三以上存在肺部感染的狀況,“可醫院每天最多只能騰出5張病床”。

在這個特殊時期,一張病床已經不是一個常規的醫療產品,而是演變為一種奢侈品。一個有接近20年醫齡的醫生,哭了很多次。他被調配去支援一家二級醫院,負責醫院的總體協調。每天有很多人向他求助床位,有的是熟人,有的是朋友的朋友,當然也有陌生人。“全是這樣的電話,我愛莫能助,我真的沒有這個能力。”有時相熟的朋友說他心硬,他也只能回一句:“國難當頭,只能按次序來。”

在一家定點醫院的ICU,70%左右的醫護人員都感染了

武漢的大多數醫護人員,是在幾乎毫無準備的情況下被卷入這場“戰爭”的。自封城前一日開始,分批設立的定點醫院,成為武漢此次肺炎疫情當中的最前線,命令下達后,病人涌來,它們迅速從一家普通醫院轉為一家傳染病醫院,病房被填滿,門診承受著數倍于平日的沖擊。

望著院門口越排越長的隊伍和夜色之下黑壓壓的人群,做了十幾年醫生的劉平平,心底暗暗發緊。按照上級的要求,作為第一批定點醫院的七院,只接收疑似和輕癥患者,重癥患者統一轉診到金銀潭醫院和武漢市肺科醫院。不過,規定從一開始就失效了。劉平平和七院的其他醫生都明白,門口的隊伍里不少都是重癥患者,“這些患者不收進來,只會讓人群更加恐慌”。他們當機立斷,不再等到第二天,當晚就開放門診,并且優先接收重癥患者。

這些二級醫院在防治傳染病上的物資和經驗儲備,顯然不具備抵抗疫情沖擊的條件。中南醫院重癥監護科的醫生去一家定點二級醫院援助時,發現他們ICU70%左右的醫護人員都感染了。

2月7日,一家定點二級醫院醫生拍了一張照片。照片上,他在一個質量很差的防護服外面套了一層塑料袋——雖然防護服是一次性的,但物資不足,為了能夠多次使用,他選擇這樣來保護這套防護服。一名醫生說,在這場戰役中,“政府也在積極行動,同時醫院也在努力自救”。

設立定點醫院的初衷原本是為了理順發熱患者的就診流程,提高收治效率,但如今來看,決策者似乎仍然低估了患者的數量。政府后來設計了“7+7”結對方式,由七家三甲大型醫院對口幫扶這七家定點醫院,派駐醫療隊輸出技術和管理。這一舉措是考慮到三甲綜合醫院需要承擔其他疾病的救治,而且住院病人多,一旦新冠肺炎患者涌入,可能引起更大規模的交叉感染。

一家三甲醫院的管理者說,這一設計當初是有合理性的,但疫情的走勢很快讓整個體系幾近癱瘓。他們對口幫扶的定點醫院是一家實力很弱的小醫院,成為定點之后迅速將整個醫院騰空,把非發熱病人悉數轉移到了對口的三甲醫院,但第二天,當三甲醫院試圖把自己已接收到的發熱病人轉到這家定點醫院時,發現那里早已被填滿,發熱病人只能留在了自家醫院。所以,他們不得不將其他病區全部關閉,只保留了三個非發熱病區,這樣一來,也就事實上承擔了定點醫院的職能。

幾乎所有醫院的床位都被填滿后,定點醫院的住院病人轉不出去,新增的患者又住不進來,整個醫院成為了一個“堰塞湖”。

2月3日,連紅會醫院的副院長都被確診了。武漢大學中南醫院的一篇論文顯示,該院從1月1日至1月28日收治的138名新冠肺炎確診患者中,約41.3%的患者屬于院內感染,其中40人(29%)為醫護人員,17人(12.3%)為因其他原因住院的患者。

紅會醫院是一家二級醫院,開設有將近500張床位,主要輻射周邊社區,被列入第一批定點醫院后,發熱患者立刻填滿了這家醫院,門診量幾乎達到了平時的三倍。1月26日,大年初二,四川大學華西醫院重癥醫學科副主任醫師尹萬紅第一天到紅會醫院時,體會到的是一種難以形容的情感,“真的就是死扛,沒有那么多物資,防護的意識也不到位,他們就是用身體在扛,不是在喊口號,是每天堅守崗位,就像戰爭電影里一樣,一個人倒了,另一個人就上”。

尹萬紅在紅會醫院的兩周里,常常看到有之前從未見過名字的醫護人員來上班,一問才知道,對方是紅會醫院的,隔離剛剛結束。

1981年出生的尹萬紅,親歷過2008年汶川大地震,那時候他還是華西醫院的一名年輕醫生,地震發生后,他從內科被臨時征調到ICU。他說,汶川大地震時,也有數倍于平時的重癥患者被送入ICU,這些患者大多是創傷病人,但地震是一次性產生的大量重癥患者,之后雖有余震發生,對人群的傷害卻很小。然而,這次疫情一開始卻讓尹萬紅有種望不到盡頭的感覺——感染者源源不斷產生,而院內的重癥患者救治又需要時間和耐心,更重要的是,醫護人員面對的是一種具有高度傳染性的病毒,稍有不慎,自己就會倒下,這是一種無時不在、難以消除的心理震懾。

有的醫生脫下工作服,忍不住號啕大哭

“你知道不被需要是怎樣一種滋味嗎?”農歷鼠年前幾天,湖北省心理咨詢師協會會長、武漢大學中南醫院神經內科主任醫師肖勁松,接到一個電話,來電者是一位醫生,剛被確診感染了新型冠狀病毒肺炎。

當時,中南醫院床位極度緊張,連被感染的醫生都收不進,只能自我隔離在朋友提供的一間無人居住的房子里,空調和暖氣都沒有。

滿腹委屈、無助、內疚……種種情緒涌上心頭,該名醫生撥通了肖勁松的電話,傾訴“不被需要的痛苦”。

疫情發生后,醫護群體的心理創傷之深超乎肖勁松的想象。每天,他總能接到四五個醫生打來的電話。有醫生剛脫下工作服,巨大的壓力讓她再也忍不住,瞬間變身“小女生”坐在房間里號啕大哭。有不知如何宣泄情緒的醫生,表面上看一切正常,卻因長時間不能休息、無法輪換,出現急性“應激障礙”,嚴重失眠導致無法正常上班。

疫情防控和醫療系統壓力倍增,供需矛盾一度增加。發熱門診排起了長隊,一些醫院的等候時間長達3至4小時。患者的情緒波動,讓醫生成了“撒氣筒”。

大決戰開始前后,發熱門診承受數倍于平日的沖擊。在七院,發熱門診平時一天的總量也不過數百,可成為定點醫院后,高峰時一天接診可高達1500人次。因為沒有病床,患者即使病情危重也無法收治入院,使得醫患矛盾更加尖銳。在門診,患者家屬言語攻擊、威脅醫護人員的事情時有發生,在武漢市第四醫院,曾有兩名醫生就被毆打受傷,防護服也被撕扯掉,嚴重暴露在了高危環境當中。

好在隨著各地醫療團隊和物資的馳援,武漢火神山醫院、雷神山醫院和多個方艙醫院逐漸開放,情況開始好轉,極大地緩解了武漢醫護人員的壓力。感染新冠肺炎的武漢醫生,也得到了強有力的搶救。易凡和胡衛峰兩位醫生,就是從生死線上被搶救回的重癥患者。

易凡、胡衛鋒是武漢中心醫院的醫生,在疫情最嚴重的時候,不幸被感染。3月2日,兩人先后轉入北京中日友好醫院的病房。剛轉院時,兩人的情況都不樂觀,中國工程院院士王辰親自參加會診。

經過一段時間的治療,3月30日,胡衛鋒已經可以正常交流;4月3日,易凡已經可以自主下地站立。從新聞里的短視頻可以看到,他們面色發黑,已經完全變了樣……一名武漢一線醫生解釋:“當鐵質進入身體以后是由肝臟進行代謝與儲存的。但是如果肝臟已經受損,不能進行正常的工作,鐵質就會流入血管,導致血液中的鐵含量增多,這樣的血液供應面部皮膚后,就容易造成臉色發黑。”

“下個階段要走向治愈后的后遺癥治療了。”武漢大學人民醫院一線醫護說。幸存的武漢被感染醫護人員,在未來還有很長一段路要走。

一位武漢醫生的“劫后余生”

路明讀書的時候,膽子屬于特別大的,她敢一個人去解剖室,雖然有濃烈的刺激眼睛的福爾馬林的味道,她經常是一個人就走進去了,早早地坐在里面,“不怕”。但是這場疫情讓她覺得害怕。“每天都有人死,你說怕不怕?”

得知封城的消息時,路明正在家里看電視,那時她已休班,“不單單是醫護人員,所有人的生活都打亂了”。路明原本的所有計劃取消,大家族的年夜飯也不再吃了。“我們是搞醫生的,跟別人還不一樣”,路明家有兩個醫生,她的嫂子也是。

武鋼總醫院在成為定點醫院前,路明沒敢報名加入抗疫一線。“醫生也是普通人。”路明后來回憶,武漢市本地醫護人員有幾千感染,“人是很脆弱的”。但是到了2月14日,武鋼總醫院被指定為新冠肺炎定點收治醫院,18日,她就上了抗疫一線。她的想法是逐漸轉變的:“這個病毒,大家都在認識過程中,有可能將來我們的基因都會發生改變,你能逃到哪里去呢?哪里也逃不掉。只能面對它。”

每次從污染區出來,路明心里都很害怕。回到半清潔區,路明都會叫護士用噴壺圍著她,一圈圈地噴,“衣服就變成了這個鬼樣子”。鞋底也要噴一遍,“自己老覺得不放心”。手也不停地洗,“都洗脫了皮”。

有一天上班,路明發現兩只手爛了。她覺得可能是自己洗得有點過度了。特意幾天沒去洗它,“也就好了”,但是留了疤,有時候會自動裂口子。

“總想洗,總是不停地洗。”她說。

2月18日,因為得到傳染病房(呼吸5病區)工作,怕影響家人,路明覺得自己需要住在外面。“很多家里有孩子的都沒回去,早早地住到了外面。”而且,路明認識的所有本地醫護人員幾乎都在外面住酒店,沒回過家。

天天吃盒飯、吃方便面,“也不想吃了”。“有時候也想,哎呀好想吃點肉啊。”“還不是想到餐館去好好吃一頓?但是不可能。”

她每天早晨7時半起床,驅車到醫院,晚上回到志愿者提供的酒店或公寓,時間“不定”。

第一次穿上防護服進入病房查房時,她跟病人溝通,詢問病史,認識到“跟病人溝通非常重要,這時候,他們需要心理疏導”。很多病人恐懼、焦慮。有一個病人,總是一個人在走廊走來走去。

很多患者對路明說,自己在這家醫院,而家人在別的醫院,家人都不在身邊。碰到這樣的病人,路明心里就特別難受。

疫情中,病人死了,家屬不能看。“你只能看到一個一個袋子,一塊一塊裹尸布,運到火葬場一燒就完了。”路明看到在這次疫情期間,很多家屬都麻木了,不像以前家人去世以后,會哭天搶地很長時間。

一個多月就這樣過來了。有一天,同事姚新跟路明說,她前天跟一個從國外重疫區回來的醫護人員擁抱了一下,“沒控制住,哭了”。路明說她違反醫療原則。

姚新是武鋼總醫院參加一線的第一批醫護人員,當時武鋼總醫院還不是新冠肺炎患者定點醫院,她被調去了武漢第九醫院。“真的是軍事化行動,說集合當晚就集合,集合以后當晚就走。”

九醫院是武漢青山區第一批新冠肺炎定點醫院之一,姚新到了以后,發現第九醫院所有的后勤人員,“食堂的、安保的、搞衛生的,全都跑了”。“所有人都跑了,給多少錢都找不到人。他們都覺得醫院很可怕,不敢呆在醫院。所以很多工作,比如保潔都需要醫護人員自己做。醫護人員開啟了很多新的角色,當保潔,當陪護,還得安撫患者。”

食堂的后勤人員跑了,醫護人員沒有吃的,怎么辦?很多人每天就喝牛奶、吃面包、喝牛奶、吃面包。

疫情發展到后期,武鋼總醫院終于找到了一名保潔人員,“那是因為家里太困難了,才愿意出來的”。只有醫護人員從家里往醫院跑,在那里挺著。“醫護人員都習慣了,已經就是這個狀態了。你不干誰干啊?”

3月12日,新冠肺炎患者已從武鋼總醫院住院部17層感染科病房搬至醫院內部另一處恢復,接下來醫院做集中消殺工作,為恢復正常的醫療秩序做準備。武漢本地醫護人員在等待正常醫療秩序前,“就地休整”。此前兩天,路明特意給自己做了CT檢查和核酸檢測,“一點問題都沒有”,她想趁這個時間回家,和家人在一起。比起1月就在一線的同事,路明說她并不是在一線時間最久的,即便如此,看到檢查結果的那一刻,回想起疫情中經歷的種種,什么感覺?

“劫后余生。”她說。

(責編/陳小婷 責校/蘭嘉娜 來源/《新冠肺炎,醫院的節點》,王珊/文,《三聯生活周刊》2020年第7期;《定點醫院堰塞湖》,張從志/文,《三聯生活周刊》2020年第7期;《肺炎疫情亟需心理干預:“處理恐慌也是重大任務”》,馬肅平/文,《南方周末》2020年1月27日;《一位武漢醫生的“劫后余生”》,陳莉莉/文,《南風窗》2020年第7期等)