中國勞動力市場就業與真實工資的動態波動

李亮亮

(四川大學 經濟學院,四川 成都 610065)

一、引言

隨著中國經濟結構快速轉變及經濟下行壓力不斷增加,勞動力市場的就業形勢更趨嚴峻。從而,穩定就業兼具經濟增長和社會穩定的雙重意義。同時,勞動工資作為家庭收入的主要來源,提高工資有利于改善人民生活水平。黨的十九大后,中央政府加快建設創新型國家戰略,經濟增長方式逐步由投資驅動轉變為創新驅動。為了促進宏觀經濟結構轉型,央行貨幣政策規則由數量型轉變為價格型,經濟系統的結構性變動必然對勞動力市場就業與工資的動態波動產生影響。因而,厘清勞動力市場就業與工資間的動態波動特征,探索外生沖擊對就業與工資的數量效應、反饋機制及貢獻水平,能夠為經濟轉型時期的政策制定者提供有益的經驗證據。

為了實現這一目標,我們首先構建了一個帶有隨機波動的時變參數向量自回歸(TVP-VAR)模型,詳細考察勞動力市場就業及真實工資的動態相關性和波動性等特征,并深入討論不同結構沖擊對勞動就業及真實工資的時變脈沖響應,發現了若干勞動力市場波動的典型特征。為了能更加清晰地討論勞動力市場就業和真實工資的波動特征及在結構沖擊下的擴散機制,構建了一個包含勞動力市場摩擦和名義價格-工資粘性的動態隨機一般均衡(DSGE)模型,深入研究勞動力市場摩擦對勞動就業及真實工資動態波動的影響作用及傳導機制,進一步解釋了經驗研究中勞動就業及真實工資的波動特征,考察勞動力市場摩擦及名義粘性在結構沖擊擴散機制中的作用及影響。

本文主要貢獻有以下三點:第一,考察了勞動力市場就業與真實工資的動態波動特征及結構沖擊對變量的時變脈沖響應。目前雖有少量研究考察了外生沖擊對宏觀經濟變量的時變脈沖響應,但是少有研究關注勞動力市場的時變動態特征。第二,引入帶有勞動力市場摩擦的DSGE模型,并且區分了中性技術沖擊、投資專有技術沖擊對勞動力市場就業與真實工資的傳導機制。投資專有技術沖擊是研究技術進步動態的關鍵因素(Greenwood et al.,1997;Fisher,2006),對技術沖擊的細分既符合中國經濟投資驅動型增長特征又有利于深入考察技術進步對就業及工資波動的影響。第三,考察了兩類貨幣政策沖擊對勞動力市場就業與真實工資的時變脈沖響應,并在包含勞動力市場摩擦的DSGE模型中,探討了勞動力市場摩擦對結構沖擊傳導機制的作用與影響。

二、文獻綜述

勞動力市場動態相關研究一直都是學者們關注的焦點。Amaral et al.(2016)揭示了勞動力市場變動的典型事實特征。Michelacci et al.(2007)總結了勞動力市場波動的相關經驗證據,認為勞動力市場摩擦阻礙了決定勞動力市場均衡配置的市場競爭機制。為了揭開勞動力市場摩擦在結構沖擊的傳導機制中所起的作用,研究者們做了大量有益的嘗試。Andolfatto(1996)第一次將勞動力市場摩擦引入標準的RBC模型,Gertler et al.(2009)、Hall(2005)則試圖以技術沖擊作為主要驅動力,在工資粘性機制下討論這一問題,然而這樣的設定可能遺漏勞動力市場的重要特征。Walsh(2005)、Blanchard et al.(2010)進一步將勞動力市場摩擦引入DSGE模型,并成功解釋了宏觀經濟的經驗證據,較好地擬合了實證結果。Ravn et al.(2008)采用帶有勞動力市場摩擦的理論模型識別SVAR模型估計的技術沖擊效應。Mumtaz et al.(2015)研究了就業率和離職率的時變動態特征,并通過建立帶有勞動力市場摩擦的DSGE模型很好地擬合了經驗數據。Elisa et al.(2018)關注的重點是勞動力市場就業機會的動態特征。王君斌等(2010)、劉宗明等(2013)使用中國宏觀經濟數據從實證和理論兩方面進行了相關研究,認為技術沖擊對勞動就業存在抑制效應。

以上學者的經驗研究都使用了固定參數模型,構建的理論模型中并不包含獨立的勞動力市場,因而,所得的關于中國勞動力市場波動的相關經驗結論可能存在一定的局限性。同時,以上大多數研究僅考察了單一的技術沖擊對勞動力市場動態特征的影響。Ravn et al.(2008)通過估計一個大型SVAR模型強調了貨幣政策沖擊對勞動力市場波動的重要性。Mumtaz et al.(2015)則同時強調了中性技術沖擊與投資專有技術沖擊對勞動力市場波動的重要性。Elisa et al.(2018)更是考察了技術沖擊、成本沖擊、貨幣政策沖擊等多種沖擊對勞動力市場波動的響應。然而,考慮到中國經濟的投資驅動型增長特征(Chang et al.,2016)、“新常態”經濟時期供給側結構性改革和貨幣政策規則轉變等經濟事實,我們更加關注勞動力市場就業和真實工資在中性技術沖擊、投資專有技術沖擊和不同類型貨幣政策沖擊下的動態特征。陳利鋒(2014b)運用DSGE模型研究了非平滑工資調整機制在經濟波動中的作用及與貨幣政策的相互關系,認為失業波動的根本原因來自總需求與貨幣政策沖擊。劉宗明(2013)研究了勞動就業在投資沖擊下的變動,認為投資沖擊是勞動就業波動的主要原因,然而其所構建的理論模型中并未包含勞動力市場摩擦,且包含外生沖擊數目較少,無法相互比較各個沖擊之間的貢獻大小等因素對最終估計結果造成的偏差。郭春良等(2016)通過使用一個校準的NK-DSGE模型考察了勞動力市場就業與實際工資的變動,認為技術沖擊、緊縮性貨幣政策與就業之間存在負效應,同時,技術沖擊與實際工資之間存在正效應。然而,模型中并未引入勞動力市場,缺失勞動力市場摩擦對沖擊傳導機制的解釋,同時也沒有進行相應的經驗估計,模型的模擬結果缺乏相應的經驗證據支持。參考Mumtaz et al.(2015)、Elisa et al.(2018),本文使用帶有隨機波動的時變參數VAR模型考察勞動就業與真實工資的動態波動特征及時變脈沖響應。同時,構建包含勞動力市場摩擦的新凱恩斯DSGE模型,詳細考察四種不同結構沖擊對勞動力市場主要變量的動態響應,探討勞動力市場摩擦在宏觀經濟波動中的作用及不同沖擊對勞動力市場波動的擴散機制。

三、時變參數模型構建與脈沖響應分析

(一)計量經濟模型構建

參考Mumtaz et al.(2015)設置簡約式時變模型,模型中結構沖擊的識別采用符號約束識別方法,時變參數VAR模型的簡約式表述如下:

(1)

p(θt|θt-1,Ω)=I(θt)f(θt|θt-1,Ω)

(2)

其中,I(θt)為一個拒絕非平穩抽樣的指示函數。對VAR模型參數施加平穩性約束,遵循Cogley et al.(2005)的設定,f(θt|θt-1,Ω)服從如下過程:

θt=θt-1+ωt

(3)

其中,ωt~(0,Ω),且與ut相互獨立。新息ut~(0,∑t),∑t為時變參數協方差矩陣,表述如下:

(4)

因而,假設ξt和γt服從如下隨機游走過程:

log ξt=log ξt-1+τt

(5)

γt=γt-1+ζt

(6)

(二)符號識別與數據處理

1.符號約束識別

表1 變量的符號約束

注:≥表示對變量正向約束,≤表示對變量負向約束,×表示對變量無約束。

2.數據處理

采用區間為1992Q1—2018Q3的季度數據。通常情況下,時變參數模型需要使用預置樣本來估計先驗參數,因而我們使用樣本前40期數據校準模型參數。模型包含以下經濟變量:產出GDP(1)產出GDP的處理采用HP濾波去除趨勢部分,保留周期部分作為模型的內生變量。、GDP平減指數、CPI、就業總人數(2)在國外的經典文獻中,勞動總量的測度通常使用勞動總時數,但由于數據可得性的問題,中國經濟數據中沒有關于工作時數的統計數據。Hansen(1985)認為勞動就業的總量決定了勞動總時數的動態特征,并非人均工作時數,國內學者大多也使用勞動就業總量來代表勞動總量,所以我們使用勞動就業總人數作為勞動總量的測度指標。、平均工資(3)平均工資是指平均名義工資去除通脹部分后的平均真實工資。、資本相對價格、7天債券回購利率(Repo 7D)、貨幣供給(M2)。數據來自中國國家統計局、CEIC數據庫和WIND數據庫,并對獲得的同比數據序列進行相應的定基比轉換。模型中所有變量序列均進行了相應的平穩性處理,并通過PP檢驗和ADF檢驗。所有變量序列使用X-12ARIMA方法進行季節性調整,并對數據進行了均值為0方差為1的標準化處理。

表2中Real GDP、Δ(log Deflator)、Δ(log Employment)和Δ(log Wage)分別表示真實GDP、GDP平減指數、就業人數和真實工資的對數一階差分,ADF檢驗和PP檢驗的結果表示模型待估數據序列達到平穩性要求。

表2 數據的平穩性檢驗

注:*、**、***分別表示10%、5%、1%的顯著性水平,Δ表示一階差分,C、T、L分別表示樣本估計的截距項、趨勢項和滯后階數,ADF表示擴展的Dickey-Fuller檢驗統計量,PP表示Phillips-Perron檢驗統計量,PP檢驗中不含滯后階數。

(三)經驗脈沖響應分析

1.變量的動態相關性

圖1外生沖擊變量與勞動就業、真實工資間的動態相關性

圖1中第一行表示四種外生沖擊變量與勞動就業間的動態相關性,第二行則表示與真實工資間的動態相關性。中性技術沖擊與勞動就業總體保持著明顯的負相關性,在樣本初期保持較高的負相關并在2005—2009年保持較弱的負相關,2012年后負相關性逐漸增強。同時,它與工資間的相關性總體保持正相關關系,2012年至2015年末相關性轉變為較弱的負相關后迅速增強。以上結果表明在“新常態”經濟發展階段,中性技術沖擊與就業、工資間的協同性逐步增強。投資專有技術沖擊與就業間的動態相關關系在2008年后逐漸從正相關轉變為較強的負相關,同時與工資間的相關性一直保持較顯著的負相關性。金融危機期間投資專有技術沖擊與就業、工資的動態相關性都發生了明顯的減弱,與金融危機對總體經濟的影響趨勢同步。短期利率與勞動就業在2006年由較弱的正相關逐漸轉變為顯著的負相關,而與真實工資的相關性總體保持負相關并在金融危機后逐步增強,貨幣供給沖擊與就業、工資間的動態相關關系在整個樣本區間內都表現出明顯的正相關關系,2008年金融危機后,貨幣供給沖擊與兩者的動態相關關系迅速增強,表明貨幣政策變量與就業、工資的協同關系在金融危機后明顯增強。總體來看,外生沖擊變量與勞動就業、真實工資間的動態關系時變特征明顯,并經歷了一些顯著的結構性轉變。

2.變量的動態波動分析

通過時變參數VAR模型的估計,可以獲得變量殘差標準誤的后驗均值,能夠有效捕捉模型變量的波動特征。如圖2所示,總體來看,就業與真實工資之間存在一定的協同共動特征且兩者的波動特征不明顯。

具體來說,樣本區間內產出和通脹的波動趨勢具有較高的一致性,表明兩者的協同共動特征較為明顯。產出和通脹在2004Q1—2013Q1期間都經歷了相對完整的“繁榮-衰退”周期并保持較高的一致性,在2013Q1—2018Q3期間波動明顯減弱且相對平穩。相比之下,勞動力市場就業與真實工資的動態波動則表現出明顯不同的趨勢。兩者自1998Q1開始一直處于緩慢下降的變動中,就業人數從1998Q1的最高點持續下降至2012Q1的最低點后保持平穩且波動特征較弱,在這期間經歷了金融危機時期的衰退和經濟刺激時期的上漲波動。真實工資的動態波動則從1998Q1的最高點快速下降至2001Q1后保持相對平穩波動,在2011年初又開始持續下降至最低點后保持平穩,波動變化非常微弱。因而,中國勞動力市場就業人數的動態波動自20世紀90年代末以來一直保持著持續性的下降趨勢,而真實工資的動態波動在2001年后就已經非常微弱甚至消失了。

圖2經濟變量的波動特征

注:圖中虛線表示90%的置信區間。

3.時變脈沖響應分析

我們使用時變參數VAR模型考察不同結構沖擊對勞動力市場就業和真實工資的數量效應及傳導機制。選取4個不同時點考察結構沖擊對變量響應的時變特征及擴散機制,時點分別為:2003Q3、2007Q3、2012Q3和2018Q3。不同時點的脈沖響應揭示了不同時期典型經濟特征對結構沖擊的響應方式,模型使用符號約束識別方法,估計變量滯后2階,所有結構沖擊強度均為單位正向標準差。

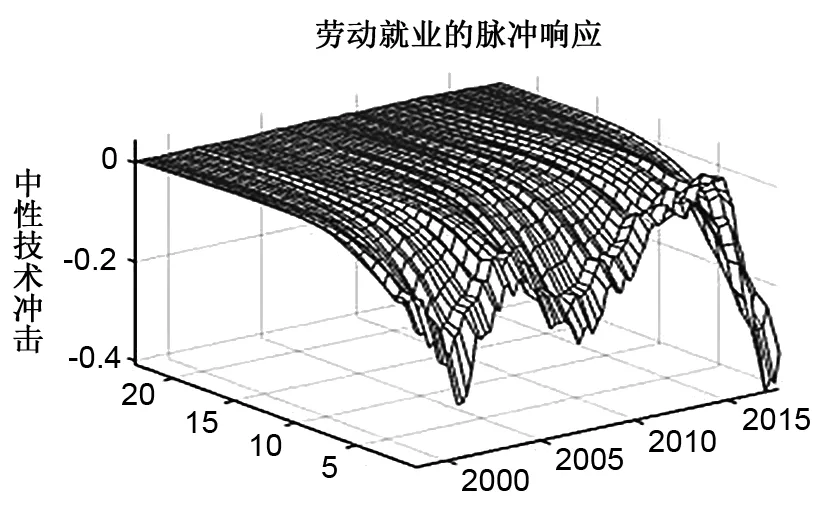

圖3技術沖擊對勞動就業的脈沖響應

圖3表示中性技術沖擊和投資專有技術沖擊對勞動力市場就業的時變脈沖響應。其中,第一行表示外生沖擊對勞動就業的全樣本三維脈沖響應,第二行表示在不同時點的脈沖響應。通過估計時變參數VAR模型,考察技術沖擊對中國勞動力市場就業與真實工資的脈沖響應。通過全樣本和時點脈沖響應的展示,我們發現在所考察的樣本區間內,中性技術沖擊對勞動就業的脈沖響應具有明顯的“抑制”作用且時變特征明顯,即在中國經濟發展的不同時期,面對不同的宏觀經濟形勢,技術沖擊對勞動就業的響應表現出不同的響應模式。投資專有技術沖擊對勞動就業的脈沖響應與中性技術沖擊的響應方式相似,同樣對勞動就業具有明顯的“抑制”作用,然而在2008年至2012年間沖擊對就業的“抑制”作用減弱,甚至出現了逆向上漲的趨勢,這可能與金融危機期間政府通過增加投資等經濟調控措施有關。這種逆向上漲的特征趨勢同樣也出現在了沖擊與勞動就業間的動態相關性中,這在某種程度上說明了逆向調控的需求管理政策增加了勞動力市場就業的波動。

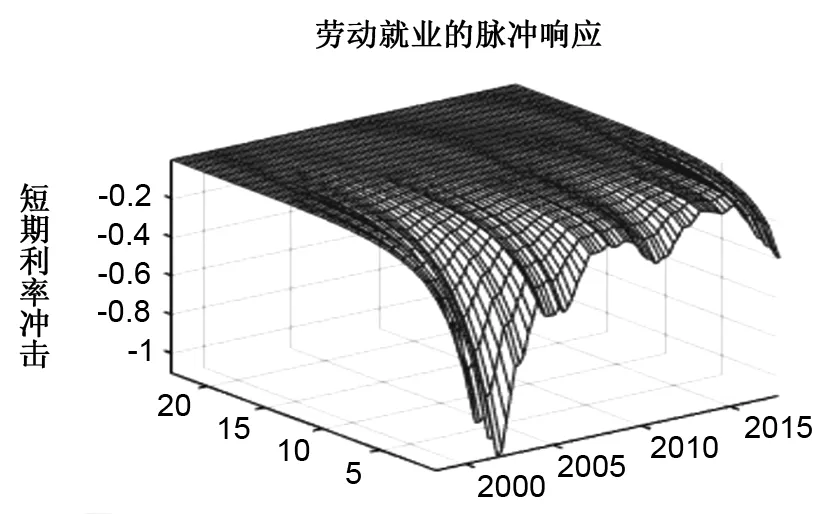

圖4表示短期利率與貨幣供給沖擊對勞動力市場就業的時變脈沖響應。其中,正向單位標準差的短期利率沖擊表示緊縮性貨幣政策,而正向貨幣供給沖擊表示擴張性貨幣政策。全樣本和時點脈沖響應圖清晰顯示出,擴張性(緊縮性)的貨幣政策沖擊對勞動力市場就業具有明顯的促進(抑制)作用。短期利率沖擊對就業的影響作用隨著時間的變化在逐漸減弱,貨幣供給沖擊對勞動就業的促進作用在不同時期也表現出明顯的差異。與兩類技術沖擊相比,擴張性的貨幣政策沖擊對勞動就業具有明顯的促進作用。同時,貨幣政策沖擊對勞動就業的響應持續性明顯弱于技術沖擊,短期利率沖擊的脈沖響應沒有出現“駝峰形”趨勢。

圖4貨幣政策沖擊對勞動就業的脈沖響應

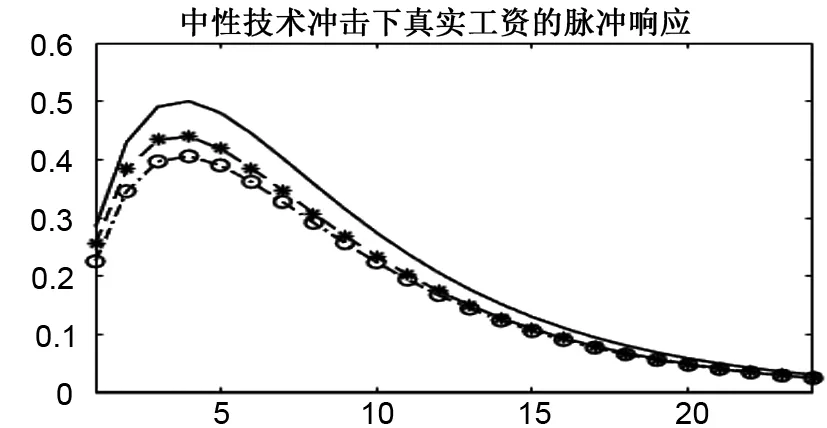

圖5表示中性技術沖擊與投資專有技術沖擊對勞動力市場真實工資的脈沖響應。可以看出中性技術沖擊能夠有效提高勞動力市場的真實工資水平,脈沖響應具有良好的“駝峰形”趨勢,且表現出明顯的時變特征。中性技術沖擊對真實工資的影響在金融危機前達到最大值,而在2015年后開始緩慢下降,時點脈沖響應在5期內達到最大值后在24期后緩慢回歸初始值。投資專有技術沖擊對真實工資存在顯著的“抑制效應”,并且隨著時間變化逐步減弱,時點脈沖響應顯示響應在4期內達到最小值后緩慢回歸初始值。在“新常態”經濟時期,中性技術沖擊在抑制就業的同時能有效提升真實工資水平,而投資技術沖擊則對勞動就業與真實工資均產生明顯的抑制作用,表明兩類技術沖擊對勞動力市場就業與真實工資波動的影響方式和傳導機制并不一致。

圖5技術沖擊對真實工資的脈沖響應

圖6貨幣政策沖擊對真實工資的脈沖響應

圖6表示短期利率沖擊與貨幣供給沖擊對勞動力市場真實工資的時變脈沖響應。總體來看,擴張性(緊縮性)貨幣政策沖擊對勞動力市場真實工資波動的影響非常明顯,能夠有效提高(抑制)真實工資水平。與兩類技術沖擊相比,擴張性(緊縮性)的貨幣政策沖擊對勞動就業與真實工資均具有顯著的促進(抑制)作用,在增加(減小)就業的同時提高(降低)工資水平。貨幣政策沖擊對真實工資的脈沖響應趨勢表現出明顯的“駝峰形”趨勢,并且貨幣政策沖擊對工資的響應持續性明顯弱于技術沖擊。

(四)敏感性分析與穩健性檢驗

通過以上時變參數VAR模型的經驗分析,我們對中國勞動力市場動態特征的經驗事實總結如下:

(1)勞動就業與真實工資的動態波動在整個樣本區間內呈下降趨勢,真實工資下降的速度強于勞動就業,且兩者表現出不同的下降趨勢。就業、工資與沖擊變量間動態相關的結構性轉變意味著沖擊對變量的響應方式發生變化。

(2)不同結構沖擊對勞動就業和真實工資的響應強度和方式不同并表現出明顯的時變特征。兩類技術沖擊對勞動就業存在明顯的抑制效應,但中性技術沖擊能夠有效促進真實工資的上漲,而投資專有技術沖擊對真實工資依然具有明顯的抑制作用。

(3)擴張性(緊縮性)貨幣政策沖擊對勞動就業與真實工資具有顯著的促進(抑制)作用且隨著時間的變動在不斷減弱,同時對就業與工資響應的持續性明顯弱于兩類技術沖擊。

標準新凱恩斯動態隨機一般均衡(NK-DSGE)模型中并不包含獨立的勞動力市場,無法有效考察勞動力市場就業和真實工資的高波動特征及在宏觀經濟波動中勞動力市場摩擦所起的作用與影響,無法厘清勞動力市場在結構沖擊傳導機制中的作用及具體的擴散機制,因而,下文將構建一個包含勞動力市場摩擦和名義價格-工資粘性的新凱恩斯動態隨機一般均衡(NK-DSGE)模型,嘗試解釋中國勞動力市場波動特征的經驗分析結果。

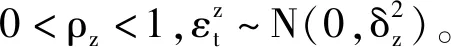

四、動態隨機一般均衡(DSGE)模型的構建

模型中包括代表性家庭、最終產品部門、中間產品部門、勞動力市場和貨幣當局。家庭在消費、貨幣需求和閑暇中選擇最大化其效用函數,家庭決定勞動力市場參與意愿,同時提供差別勞動并具有一定的市場壟斷力,具有與企業進行工資談判的力量。家庭在無風險債券與貨幣需求間配置資源,同時出借資本給企業。企業通過投入勞動和資本生產有差別的不同產品,為避免兩類名義粘性出現在同一家企業中,我們假設生產最終產品企業不使用勞動作為投入,但受到企業定價決策的限制。中間產品企業使用勞動和資本作為投入要素,并受雇傭成本約束,與雇傭工人進行工資談判,進而引入名義粘性即工資和價格粘性都采用Calvo(1983)交錯定價規則。模型通過中間產品企業的雇傭成本引入勞動力市場摩擦,同時采用納什協商議價的形式決定企業與雇傭工人間的工資水平,進而引入名義工資粘性。

(一)家庭

假設存在大量的同質家庭組成的連續統i,i∈[0,1]。家庭成員共擔風險和共享消費,家庭目標效用函數可表示為:

(7)

勞動參與率Ft≡Nt+Ut,并滿足約束:0≤Nt+Ut≤1,Nt≥0,Ut≥0。Nt服從以下規則:

(8)

家庭面臨的預算約束為:

(9)

資本的累積方程為:

Kt+1=(1-δk)Kt+ZtIt

(10)

其中,δk為資本折舊率,Zt表示投資專有技術沖擊,設定遵從Greenwood et al.(1997)。投資專有技術沖擊Zt服從以下AR(1)過程:

(11)

(二)廠商

假設模型為兩部門經濟結構,根據Walsh(2005)、Blanchard et al.(2010)對模型的設定,最終產品部門企業不使用勞動作為投入,但受到名義粘性的限制,即企業擁有不同的的定價頻率。中間產品部門企業的產品價格是給定的,并使用勞動作為生產投入要素,受到勞動力市場雇傭成本的約束,同時企業與工人間進行工資談判。

1.最終產品部門

假設存在一個壟斷競爭企業的連續統j,j∈[0,1],每個企業生產有差別的最終產品,并且所有企業使用相同的生產技術:

Yj,t=Xj,t

(12)

2.中間產品部門

中間產品由一個完全競爭的同質連續統企業j(j∈[0,1])生產,并且所有企業的生產技術采用相同的柯布-道格拉斯生產函數:

(13)

其中,At為外生技術沖擊,并且服從一個AR(1)過程:

(14)

企業j的就業Nj,t遵循如下演化規則:

Nj,t=(1-δN)Nj,t-1+Hj,t

(15)

其中,δN(δN∈[0,1])為一個外生的離職率,Hj,t表示企業在第t期新雇傭的工人,同時假設新雇傭的工人當期即開始參加工作。

(三)勞動力市場摩擦、粘性工資與納什協商議價

(16)

(17)

當勞動力市場存在摩擦時,工人在不同企業間的工資存在差異但無法在不同企業間自由流動。給定每個企業的雇傭工資Wj,t,則企業j的最優雇傭策略表述為:

(18)

我們使用交錯工資定價規則引入名義工資粘性。假設企業每期支付給工人的工資有(1-θw)的概率可以重新議價,且與上次工資調整的時間不相關。根據Blanchard et al.(2010)的設定,每個與企業重新制定工資的策略遵循納什協商議價規則。一旦工人與企業雙方名義工資商定,將保持到下次工資調整。同時,當外部沖擊不太劇烈時,工資仍將保持在相應的議價范圍,并能有效維持相應的就業關系。交錯工資的設定使得各個企業的工資水平普遍不同,從而導致企業產出和就業的不同。

(19)

(20)

(21)

(22)

從第t期企業重新議價工資到第t+k期的企業累積盈余表述為:

(23)

(四)貨幣政策

我們使用Chen et al.(2018)的貨幣政策規則,考察經濟變量的動態波動特征。

1.貨幣增長規則

通常在動態隨機一般均衡(DSGE)模型的文獻中,貨幣政策規則大多使用泰勒規則。然而,不管是貨幣增長還是短期利率規則都要求確定經濟體的潛在GDP或產出,但是在新興經濟體中,由于經濟政策變動頻繁、經濟體發展不充分等原因,潛在GDP或產出很難準確界定,從而導致傳統貨幣政策規則的使用受到很大限制,因而,我們使用Chen et al.(2018)估計的帶有“產出缺口”的貨幣增長規則:

(24)

(25)

2.利率規則

使用改進型泰勒規則的設定,貨幣政策的利率規則如下:

(26)

(27)

(五)市場均衡

(28)

因此,總需求方程由三部分構成,即消費、企業雇傭活動對最終產品的需求和企業投資對最終產品的需求。

(六)參數校準

廣泛參考已有相關文獻,獲得出模型參數的校準值,結果如表3所示。參考Chang et al.(2016)構建的中國宏觀經濟季度數據并進行估計,設定隨機貼現因子β為0.996。根據中國經濟中全部從業人員勞動報酬占總產出比重的數據,可將資本份額α校準為0.40。根據He et al.(2007)和Zhang(2009)使用中國季度數據估算的結果,設定資本折舊率δk為0.04,貨幣需求的利率彈性的倒數γ和勞動力供給彈性的倒數τ分別為3.15和5,中間品替代彈性ε為4.61。根據王君斌等(2010)和陳利峰(2014a)對名義價格粘性的取值,設定價格粘性系數θp為0.75。同時,設定工資粘性系數θw為0.75,隨后對勞動力市場工資粘性參數進行不同賦值,并進行敏感性分析。參考Blanchard et al.(2010)和陳利峰(2014a),將工作匹配彈性ξ設定為0.5,這一參數校準值被廣泛采用。季度數據缺失導致離職率無法直接估算,離職率在Blanchard et al.(2010)的取值為10%左右,采用已有文獻校準結果,設定勞動力市場離職率δN為0.12,隨后通過不同賦值進行模型的敏感性分析,設定雇傭成本函數系數η為1。Chen et al.(2018)利用中國季度數據對數量型和價格型貨幣政策規則的參數進行估計,并得到了穩健的統計結果,因此模型中關于兩種不同類型貨幣政策規則的所有參數(表3中其余參數)均參照Chen et al.(2018)的設定。

表3 模型參數校準值

(七)結構沖擊的波動效應分析

根據上文構建的NK-DSGE模型及校準的參數值,使用脈沖響應分析模型在引入勞動力市場摩擦和不同名義粘性情形下,結構沖擊對模型變量的動態響應過程。分別采用中性技術沖擊、投資專有技術沖擊、利率沖擊及貨幣供給沖擊四種不同外生沖擊,考察模型變量在不同沖擊情形下的動態響應和持續性過程及不同結構沖擊對勞動力市場就業與工資的影響強度,同時結合從中國經濟數據中所得出的經驗證據,深入探究勞動力市場波動的驅動因素及傳導機制。

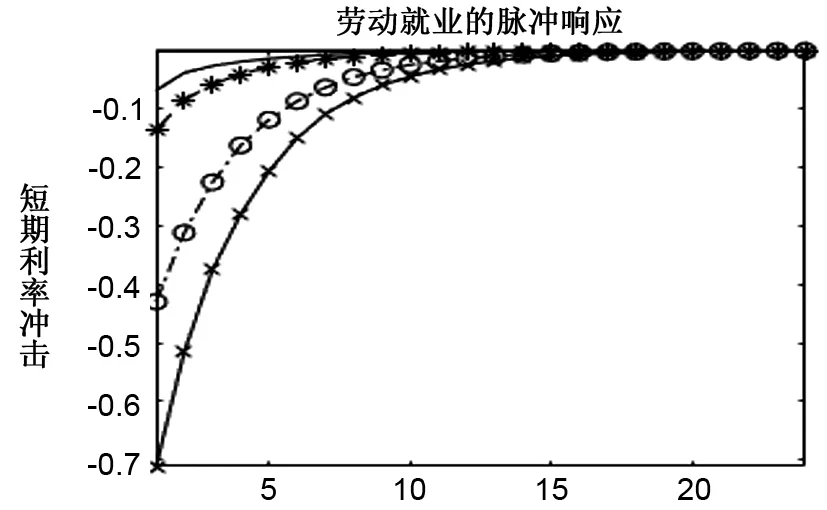

1.勞動力市場動態波動與工資粘性

圖7顯示了在不同程度工資粘性條件下外生沖擊對勞動力市場就業的脈沖響應。模型脈沖響應顯示,中性技術沖擊對勞動就業存在明顯的抑制作用,不同程度工資粘性下技術沖擊對就業的抑制作用不同,粘性程度越小,響應強度也相應越弱。值得注意的是,當工資粘性下降至0.1時,脈沖響應的“駝峰形”趨勢消失。由此我們認為中性技術沖擊對勞動力市場就業的作用機制取決于經濟系統中粘性扭曲的程度,因而在不同時期可能表現出不同的影響作用,這與前文經驗證據中明顯的時變特征結論相一致。DSGE模型設定中引入的勞動力市場摩擦和名義工資粘性的強度有助于解釋勞動力市場變量中表現出的“駝峰形”脈沖響應,同時不同粘性強度對脈沖響應的影響也與經驗研究結論中的時變脈沖響應保持一致。當價格粘性程度較低時,中性技術沖擊對勞動就業的“駝峰形”脈沖響應消失,同時響應的持續性也緩慢減弱(4)此處并未給出不同價格粘性強度下的脈沖響應圖形。。投資專有技術沖擊對勞動就業產生明顯的抑制作用,與中性技術沖擊對勞動就業的影響方式一致,所不同的是響應方式并未呈現出“駝峰形”趨勢。擴張性(緊縮性)貨幣政策沖擊能夠明顯促進(抑制)勞動就業,貨幣政策沖擊的響應持續性明顯低于兩類技術沖擊。

圖7宏觀經濟沖擊對勞動力市場就業的脈沖響應

圖8宏觀經濟沖擊對勞動力市場真實工資的脈沖響應

圖8表示不同程度工資粘性條件下外生沖擊對勞動力市場真實工資的脈沖響應。中性技術沖擊能夠明顯提高勞動力市場的真實工資,而投資專有技術沖擊對真實工資卻存在抑制作用。擴張性(緊縮性)貨幣政策沖擊則可以明顯促進(抑制)真實工資的增加。有趣的是,與結構沖擊對勞動就業的響應方式不同,在名義工資粘性逐步減弱的情況下,投資專有技術沖擊和貨幣政策沖擊對真實工資的響應則逐漸增強,技術沖擊對真實工資的響應在2期內逐步增強,而2期后逐漸減弱。與沖擊對就業的響應方式相同,除了貨幣供給沖擊外,名義工資粘性程度下降,脈沖響應的“駝峰形”趨勢逐漸消失。DSGE模型中沖擊對勞動力市場真實工資響應的模擬結果很好地匹配了時變參數VAR模型的經驗分析,這使得模型對中國勞動力市場動態特征的分析得到了來自經驗事實的支持,并對理論模型構建的合理性給予了數據經驗的驗證。

2.勞動力市場動態波動與勞動力市場離職率

圖9宏觀經濟沖擊對勞動力市場就業的脈沖響應

圖10宏觀經濟沖擊對勞動力市場真實工資的脈沖響應

圖9清晰顯示了在模型設定不同離職率參數時外生沖擊對勞動就業的脈沖響應。當勞動力市場離職率或就職率減小時,宏觀經濟沖擊對勞動就業的響應強度和持續性逐漸減弱。脈沖響應分析表明在離職率取值不同時,中性技術和貨幣供給沖擊對勞動力市場就業響應較為敏感,而投資專有技術和短期利率沖擊的響應敏感性較弱,表明技術進步和科技創新對勞動就業的抑制作用進一步導致就業形勢更加嚴峻。中央政府擴張性的貨幣政策依然具有明顯的就業效應,同時短期利率的影響作用弱于貨幣供給沖擊,因而傳統的貨幣供給沖擊促進勞動就業的影響方式依然必不可少。

圖10展示了不同離職率取值條件下外生沖擊對真實工資的脈沖響應。可以看出中性技術沖擊與短期利率沖擊對真實工資的影響在不同離職率的取值下敏感性較弱,而投資專有技術沖擊和貨幣供給沖擊的響應敏感性較強。與兩類技術沖擊對勞動就業的脈沖響應相比,投資專有技術沖擊對勞動力市場真實工資的影響強于勞動就業,而中性技術沖擊對勞動就業的響應強于真實工資。同時,在不同離職率條件下,貨幣供給沖擊對真實工資的敏感性強于短期利率。最后,所有外生沖擊對真實工資的脈沖響應方式都表現出明顯的“駝峰形”趨勢。

(八)方差分解

表4顯示了勞動力市場就業與真實工資的方差分解,表示不同結構沖擊對勞動力市場就業與真實工資預測方差的貢獻程度,能夠考察就業與真實工資動態波動的主要驅動因素。中性技術沖擊分別解釋了勞動力市場就業與真實工資波動的44.31%和42.15%,因而,中國勞動力市場就業和真實工資變動的主要驅動因素依然取決于中性技術沖擊的變動。投資專有技術沖擊對勞動就業與真實工資的解釋力度較小,尤其對真實工資的解釋低于10%。短期利率沖擊對真實工資的解釋力度明顯強于勞動就業,而貨幣供給沖擊對勞動就業的解釋程度略強于真實工資,分別達到28.55%和22.47%。兩類貨幣政策沖擊合計能夠解釋真實工資變動的50%左右,勞動就業波動的40%左右,表明貨幣政策沖擊對勞動力市場動態波動的驅動效應明顯。因而,中央銀行在制定和實施貨幣政策時,應密切關注勞動力市場的動態波動,充分考慮不同貨幣政策規則對勞動力市場波動的響應特征,切實改善和提高貨幣政策的實施效果。同時,“促進就業”的貨幣政策目標應得到政策制定者更多的關注。

表4 方差分解

注:方差分解的數值均為百分比。

五、主要結論與政策建議

使用帶有隨機波動的向量自回歸(TVP-VAR)模型,詳細考察勞動力市場就業與真實工資的動態相關性及波動性特征,進一步探討了在中性技術沖擊、投資專有技術沖擊、短期利率和貨幣供給沖擊等四種外生沖擊影響下的時變脈沖響應過程,并通過構建動態隨機一般均衡(DSGE)模型試圖解釋實證研究的相關經驗證據。據此得到一些關于中國勞動力市場波動的新特征,簡要概括如下:

(1)中國勞動力市場就業與真實工資的波動在整個樣本區間內呈現出總體下降趨勢,就業下降的速度弱于真實工資,且兩者表現出不同的下降趨勢。(2)不同結構沖擊對中國勞動力市場就業和真實工資的響應強度和方式并不一致,并表現出明顯的時變特征。經驗結果表明兩類技術沖擊對勞動就業的影響存在明顯的抑制效應,中性技術沖擊對真實工資具有明顯的促進作用而投資專有技術沖擊則存在抑制作用。擴張性(緊縮性)貨幣政策沖擊能夠有效促進(抑制)勞動就業同時提高(降低)真實工資水平,但貨幣政策沖擊對就業與工資的響應持續性明顯弱于兩類技術沖擊。(3)通過對模型結果與經驗證據的比較分析,理論模型中勞動力市場摩擦和名義粘性的引入對于解釋中國勞動力市場波動特征起了至關重要的作用。

技術沖擊通過企業雇傭成本影響勞動力市場就業與工資的變動,因而,有效降低企業雇傭成本將能緩解技術創新產生的就業下降,如增強就業市場信息透明度,允許勞動力自由流動,降低勞動者遷移成本等。同時,資本技術創新可能導致勞動生產率相對于資本生產率下降,因而,加強對工人的技術培訓以適應技術進步和產業升級的要求,能夠有效減緩勞動就業和真實工資的下降。貨幣政策對勞動就業與工資的影響受到較多因素的制約,金融體系發展不完善使貨幣政策沖擊的傳導機制不暢通,導致貨幣政策調控的有效性減弱。因而,完善金融部門與實體經濟間的傳導渠道,使貨幣政策沖擊的傳導途徑暢通,將有效改善貨幣政策對勞動就業和真實工資波動的調控作用。