村域社會資本對村干部雙重代理投入的激勵效應

亓紅帥 王征兵 婁季春

摘 要:從村域認同、村域信任、村域網絡3個維度測度村域社會資本,利用陜西、河南、河北3省135個村微觀調查數據,使用負二項分布回歸模型,實證分析村域社會資本及其3個維度對村干部村民代理投入以及國家代理投入的影響。研究發現:村域社會資本及村域認同、村域信任、村域網絡通過內在動機驅動機制、村民合作機制、信息分享機制對村民代理投入有顯著的正向影響,每增加1個單位,村民代理投入分別增加35%、21.3%、19.5%和17.9%;村域社會資本及村域認同、村域信任、村域網絡通過政府示范機制、政府信任機制、政府支持機制對國家代理投入有顯著的正向影響,每增加1個單位,國家代理投入分別增加21.6%、11.1%、9.6%和10.2%。以上結論表明村域社會資本能有效激勵村干部,緩解村干部雙重角色邊緣化,實現行政與自治力量的良性互動。

關鍵詞:村干部;村域社會資本;村民代理投入;國家代理投入

引 言

村干部是國家政策及地方政府行政任務的具體執行者,是村莊公共事務治理的主體,具有國家代理人與村民當家人的雙重角色[1-2],村干部與國家和村民實質上構成雙重委托代理關系。村干部素質與代理投入一方面可以影響政策執行力度、行政效能,決定國家鄉村治理水平,制約鄉村治理體系和治理能力現代化;另一方面可以有效促進村民收入、公共品供給水平[3-6],提升村民自治的善治水平,助力鄉村振興戰略的實施,因此村干部激勵極為重要。目前,村干部雙重角色日益邊緣化[1],一方面,面對政府繁雜的行政任務,村干部往往采取選擇性執行、政策梗阻等策略,政策執行出現偏差,行政效率降低;另一方面,面對村莊公共事務,村干部不作為甚至“不在村”,扮演村莊秩序守夜人與村政的撞鐘者[7],更有村干部成為贏利型經紀人[8]或者精致的利己主義者[9],侵占集體資源、村民利益,俘獲政府資源。村干部雙重角色日益邊緣化說明國家、村民對村干部激勵不足,因此,優化村干部激勵機制極為必要。

目前村干部激勵的制度安排主要包括固定工資制、村民自治制度、政府行政控制。村干部工資制度名義上為績效工資制,但根據實地調查發現,村干部績效工資份額很低,且基本全額發放,村干部工資合同實際上為固定工資合同。村干部代理工作具有多任務性,且部分任務難以觀測,根據多任務委托代理理論,固定工資制度會優于績效工資制度。然而固定工資制度只能保證村干部較低的努力水平,難以滿足激勵預期。造成以上激勵困境的原因是對村干部努力水平的信息不對稱。為解決以上難題,村民自治制度試圖通過民主選舉、民主決策、民主管理與民主監督,降低信息不對稱,規避村干部逆向選擇與道德風險。然而在實際運行中,民主選舉的基本原則雖得到較好執行,但村民自治主體虛置[10],難以實現民主決策、民主管理與民主監督[11],村干部不作為甚至“不在村”,村民自治制度對村干部的激勵效應有限。政府行政控制方面,政府將村干部視為科層制準官僚,然而村干部存在“晉升天花板”[12],不能借助晉升手段激勵村干部。政府通常通過監督與限制性規則等行政程序兩種方式推動村干部執行行政命令,這樣一方面監督成本較高,只能選擇重點工作進行監督,另一方面行政程序指定村干部行動范圍,只能約束村干部失范行為,因此政府控制的激勵成本較高,激勵效果有限。在低固定工資、村民自治制度運行低效以及晉升天花板約束下,偷懶卸責等機會主義行為是村干部的理性選擇,難以解釋部分村莊村干部積極作為的現象。田野調查發現,高村域社會資本村干部積極協助政府完成行政任務以及處理村莊公共事務,而低村域社會資本村干部即使有較高的工資,仍然消極面對政務與村務[7,13]。以上客觀現象顯示,村域社會資本極有可能是激勵的關鍵影響因素。社會資本理論指出,社會資本作為非正式制度,是正式制度的有效補充,對人的激勵、預期和行為產生顯著影響[14]。村域社會資本作為內生于村莊的非正式制度,一方面具有價值生產能力,能增加村干部社會性收益,進而影響村干部利民動機;另一方面能降低信息不對稱,減少交易成本,影響村民自治制度運行質量,充分發揮聲譽機制、問責機制、監督機制對村干部的激勵作用[15-17]。綜上,村域社會資本是村干部激勵的關鍵影響因素。代理投入是村干部激勵強度的重要表征,其中國家代理投入表征村干部執行行政性任務的努力程度,村民代理投入是村干部處理村務的努力水平。因此村域社會資本必定影響村干部代理投入。

現有的研究主要從角色理論與激勵理論對村干部激勵進行研究,兩種理論具有一定的聯系。村干部應然角色代表國家與村民對村干部的激勵目標,村干部實然角色是村干部激勵強度的外在反映,村干部行為選擇是村干部工作積極性的行為表征,因此村干部角色定位與行為選擇的影響因素研究與村干部激勵因素研究相互聯系、相互補充。角色定位、行為選擇影響因素方面,已有研究表明國家權力控制[18-21]、村民自治制度[22-25]、薪酬決定主體與水平[7,26]、文化網絡[8,27-28]共同影響村干部角色定位與行為選擇。村干部激勵因素方面,研究表明工資水平、培訓機會、村民民主制度、社會聲譽、干群關系、地區經濟發展水平對村干部積極性有顯著影響[29-32]。以上研究為村干部激勵研究的深入提供了理論支持與方法論借鑒,但仍有進一步拓展的空間。從研究內容上看,村域社會資本對村干部國家代理投入、村民代理投入的激勵效應研究有待進一步深入。從研究方法上看,角色定位研究多以個案分析的定性研究為主,缺乏系統的定量研究;激勵因素研究雖借助計量模型進行定量研究,但使用工作滿意度、工作難度與留任意愿表征村干部激勵強度,其效度有待商榷。為彌補以上不足,本文參考集體社會資本文獻,結合村域社會資本的特殊性,基于經驗研究的分析策略,探索設計了有良好信度與效度的村域社會資本量表,為村域社會資本測量提供參考。以工作投入表征村干部激勵強度,并區分為國家代理投入與村民代理投入,從村域社會資本視角出發,實證分析村域社會資本及各維度對村民代理投入與國家代理投入的激勵效應,進而考察村域社會資本對村民代理投入、國家代理投入的影響機理,從而豐富村干部雙重角色與激勵機制研究,為國家治理體系與治理能力現代化與鄉村振興戰略實現提供理論依據。

一、理論分析

(一)村域社會資本概念界定

村域社會資本指使整個村莊收益的集體社會資本[33-36]。作為一種集體社會資本,村域社會資本屬于內部社會資本,具有公共品性質[37]。社會資本的集體性質最早由科爾曼提出,之后普特南從規范、信任、網絡3個維度對集體社會資本進行了測度,其分析框架逐漸被學者重視、借鑒。沿用普特南社會資本理論框架,學者將集體社會資本定義為群體社會聯結、信任以及促成集體行動的群體結構方式[38-39]。借鑒以上集體社會資本定義,本文將村域社會資本操作化定義為促進村莊集體行動的村域網絡、村域信任、村域認同。村域網絡屬于集體社會資本的群體社會聯結,描述村莊社會網絡的整體屬性,包括非正式村域網絡與正式村域網絡。非正式村域網絡指日常生活中基于血緣、地緣、親緣等形成的村民社會網絡,如紅白喜事的人情網絡;正式村域網絡則指因參與農民專業合作社、書法協會等村莊合作組織形成的村民社會網絡。村域信任指村民間的人際信任以及制度信任[40],人際信任特指村民間信任水平,制度信任在本文特指村民對自治制度、村干部的信任水平。村域認同指村民對村莊的認同程度,是村民對村莊成員感的自我構念、村民歸屬感的情感皈依以及志愿行為的積極參與,屬于促成村莊集體行動的必要群體結構方式[17]。作為村莊社會關聯的功能后果,村域認同是涂爾干意義上的社會團結,意味著村莊價值生產能力水平[15]。通過對村域社會資本系統的文獻梳理,學者總結歸納出測量村域社會資本的主要維度,具體包括參與地方性社團或組織、地方性社會網絡、非正式社會互動、信任、互惠規范、志愿主義、社區凝聚力和社區歸屬感[33,41]。以上8個主要維度可劃歸到本文界定的村域社會資本3個維度。其中參與地方性社團或組織、地方性社會網絡、非社會互動均可歸類于村域網絡,信任與村域信任一致,互惠規范、志愿主義、社區凝聚力和社區歸屬感與村域認同相對應。綜上所述,使用村域網絡、村域信任、村域認同3個維度表征村域社會資本,沿襲了普特南的集體社會資本理論框架,囊括了測量村域社會資本的主要維度,也符合概念測量的簡約原則,較為科學、全面、合理。

村域社會資本的3個維度村域網絡、村域信任、村域認同彼此相關,相互作用。村域網絡通過重復博弈傳遞村民行動信號,形成互惠規范,鼓勵可信行為,約束機會主義行為[42],進而增強村域信任;村域信任有助于村民互動,提高非正式村域網絡密度,且能有效降低村民合作的交易成本,增強村民合作組織參與,提高村民正式村域網絡規模[43],從而增強村域網絡。村域網絡傳遞村莊社會記憶、共同愿景、共同敘事,進而提高村民成員感、歸屬感,通過聲譽機制引導村民志愿行為,從而加強村域認同[39];村域認同引導村民價值趨同,促使村域網絡更加同質、緊密[15]。村域信任降低村民合作的交易成本,提高村民集體意識,增強村莊共同體內聚力,從而加強村域認同;村域認同通過共享社會記憶縮小村民心理距離,增強人際信任,借助共同敘事等自組織機制提高村民制度信任[44],從而增強村域信任。

相對于國家、城市等其他集體社會資本,村域社會資本具有一定的特殊性。(1)村民世居于村莊這一熟人社會,互動頻率較高,村莊具有更加緊密的互惠社會網絡;(2)村民生于斯長于斯,生活半徑局限于村莊,村莊具有更加封閉同質的社會網絡;(3)村民長期博弈形成可強制執行的規范,制約村民機會主義行為,村莊具有較高的人際信任與制度信任水平[43];(4)村莊是生產大隊的歷史沿續,村莊建制變動較小,村民具有相同的社會記憶,村莊是國家資源下鄉的基本分配單位,且土地集體所有,村民具有共有財產治理的自治需求,共同社會記憶以及共同愿景促使村莊具有較高的村域認同[17]。

(二)村域社會資本對村干部雙重代理作用機理剖析

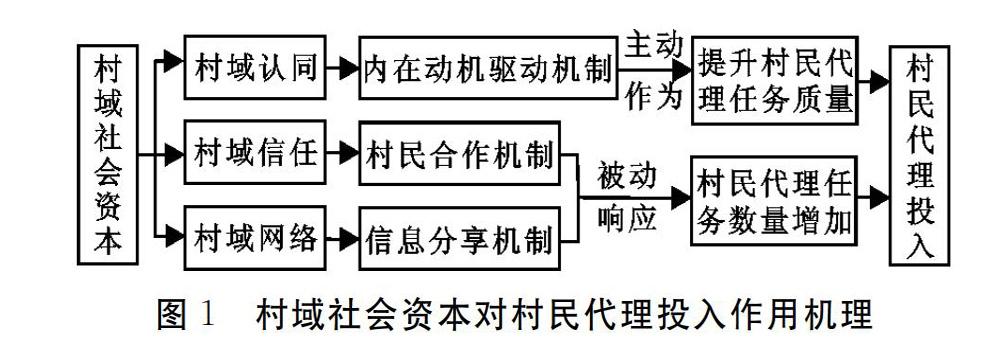

村域社會資本通過內在動機驅動機制、村民合作機制、信息分享機制影響村民代理投入,如圖1所示。

內在動機驅動機制方面,村域社會資本具有村莊價值生產功能,一方面通過價值內向投射重塑村干部利民偏好,同時借助村莊共同愿景、社會記憶構建情感紐帶,增強村干部成員感、歸屬感;另一方面通過發揮聲譽機制作用,使村干部為村民服務以及受村民認可的內在動機提高[13],進而激勵村干部努力提升村民代理任務質量,增加村民代理投入。

村民合作機制方面,村域社會資本一方面發揮價值生產功能,引導村民公共品自愿供給意愿,同時利用信息優勢,限制村民搭便車等投機行為;另一方面通過提高信任預期,降低交易成本,增強村民集體行動能力,提高村民合作水平,使道路修建、水利設施修建等公共品供給增多,村民代理任務也因此增加,這樣村干部也需被動響應更多的村民代理任務。

信息分享機制方面,通過村民互動的非正式網絡以及公共參與的正式網絡,分享村干部代理行為的“閑言碎語”,緩解信息不對稱,有效約束村干部偷懶卸責行為,村干部不得不增加村民代理投入。

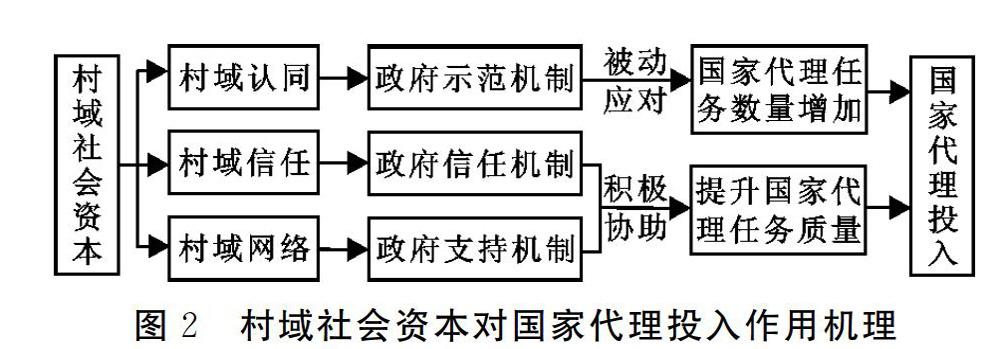

村域社會資本主要通過政府示范機制、政府信任機制、政府支持機制對村干部國家代理投入產生影響,如圖2所示。

政府示范機制方面,如上文所述,村域社會資本的村域認同、村域信任、村域網絡能激勵村民參與集體行動,誘發村民合作機制,政府資金、政策等資源扶持容易使村干部產生更好的政績;村域社會資本能緩解村民糾紛,減少上訪戶,降低政府行政成本。晉升錦標賽制度激勵政府官員追求政績[45];信訪工作的一票否決以及穩定壓倒一切的考評壓力下,基層政權奉行不出事邏輯[46]。受到政績驅動以及不出事邏輯影響,政府傾向于將高村域社會資本村莊打造成示范村。田野調查發現,示范村作為政府工作的亮點、典型,不僅承擔惠民事務,還要承擔更多的黨建、接受上級檢查等行政性工作。因此高村域社會資本村莊有更多的國家代理任務,國家代理任務多為強制性任務,存在村干部被動應對現象。

政府信任機制方面,已有研究表明社會信任提高政府信任[47],村域信任使村干部有較高的政府信任;村域社會資本能夠降低村民上訪次數,進而提高政府信任[48]。政府信任越高,村干部越愿意協助上級政府完成國家代理任務,注重提高國家任務質量,從而增加國家代理投入。

政府支持機制方面,村域社會資本可提高村干部為村民服務以及受村民認可的內在動機,在村莊資源匱乏的限制條件下,政府支持是村莊發展的關鍵力量。村干部只有積極配合上級政府,提升國家代理任務質量,才更有可能得到更多的政府支持[22]。

基于以上理論剖析,提出以下假設:

假設1:村域社會資本及其各維度對村干部村民代理投入有正向影響。

假設2:村域社會資本及其各維度對村干部國家代理投入有正向影響。

二、研究設計

(一)樣本與數據

本文研究數據來自于課題組2018年對陜西、河北、山東3個省份的實地調查,3個省份跨越中國東中西區域,具有不同的經濟發展水平、自然條件以及區域社會資本,調查區域具有一定的代表性。調查采取簡單隨機抽樣方式,分別在3個省份根據經濟狀況隨機抽取3個縣,每個縣隨機抽取15個村,每個村隨機抽取2~6名村干部,村干部來自于村支部、村委會、監委會3個村級機構。調查涉及到3個省9個縣135個村,剔除無效樣本后,共獲得383份問卷。

(二)村干部雙重代理投入測量

本文使用代理投入表征村干部激勵強度。根據我國《憲法》《村民委員會組織法》以及《中國共產黨農村基層組織工作條例》的規定,村委會等農村基層組織人員需要對多項公共事務履行管理職責,包括協助政府從事行政管理工作的“公務”,以及從事村民自治范圍內管理、經營活動的“村務”[49]。村干部作為國家與村民的代理人分別處理“公務”與“村務”,因此將村干部代理投入劃分為村民代理投入與國家代理投入。村民代理投入為村干部完成村民委托任務的村務投入,國家代理投入為村干部完成國家委托任務的公務投入。對代理投入的測度,部分學者使用從事任務項數表征[23,26],測度較為粗糙,本文使用投入時間更加準確。首先按照村干部代理任務類別,分別統計任務投入天數村干部對投入時間的核算難以精確到小時,因此以天為單位。需要注意的是:村干部1天可能從事多項任務,因此1年內村干部代理任務總投入天數可能大于365天。預調研發現,直接統計村干部村民代理投入天數以及國家代理投入天數具有較大的測量誤差,原因在于不同村干部對2類任務理解并不一致。,再進行匯總,進而得出村民代理投入以及國家代理投入。

根據既有的村干部職能研究[50-51],結合村干部實際工作內容的前期調研,本研究統計了村干部主要從事的18項任務。《村民組織法》指出村民委員會作為群眾自治組織,負責處理村莊公共事務與公共事業,承擔調節村民糾紛等社會管理工作,發展本村經濟。因此將村民代理任務分為公共品供給、發展經濟、社會管理3個維度。公共品供給主要包括修建村莊道路、修建農田水利設施、處理生活垃圾等衛生工作、組織文化活動4項任務。發展經濟包括指導農業生產、農技推廣、幫助農產品銷售、土地流轉4項任務。社會管理包括調節村民糾紛、精準扶貧2項任務。國家代理任務又稱為行政性任務,主要包括計劃生育、土地征收、房屋拆遷、發放糧食直補等各種補貼、辦理養老保險、辦理醫療保險、上級黨組織安排的學習與精神傳達、土地確權等其他下派行政任務共8項行政性任務根據田野調查,發放各種補貼、辦理養老保險、辦理醫療保險3項任務實際工作內容是檔案記錄、信息統計等文字性工作,即按照鄉鎮政府要求,及時反饋補貼領取單、填寫養老保險繳費證、新農合證書,以上內容具有較高的行政屬性,因此歸為國家代理任務。。統計結果顯示,村干部行政性任務、公共品供給、發展經濟、社會管理4類任務投入天數平均值分別為125天、91天、28天和41天。村干部行政性任務投入時間最長,田野調查發現,村干部忙于準備臺賬、檔案等文牘性材料以及參加上級組織的學習、精神傳達,具有官僚化傾向。匯總發現,村民代理投入平均160天,高于國家代理投入125天,村民代理任務依然是村干部的主要任務,但仍有必要提高村干部村民代理投入。

(三)村域社會資本測度

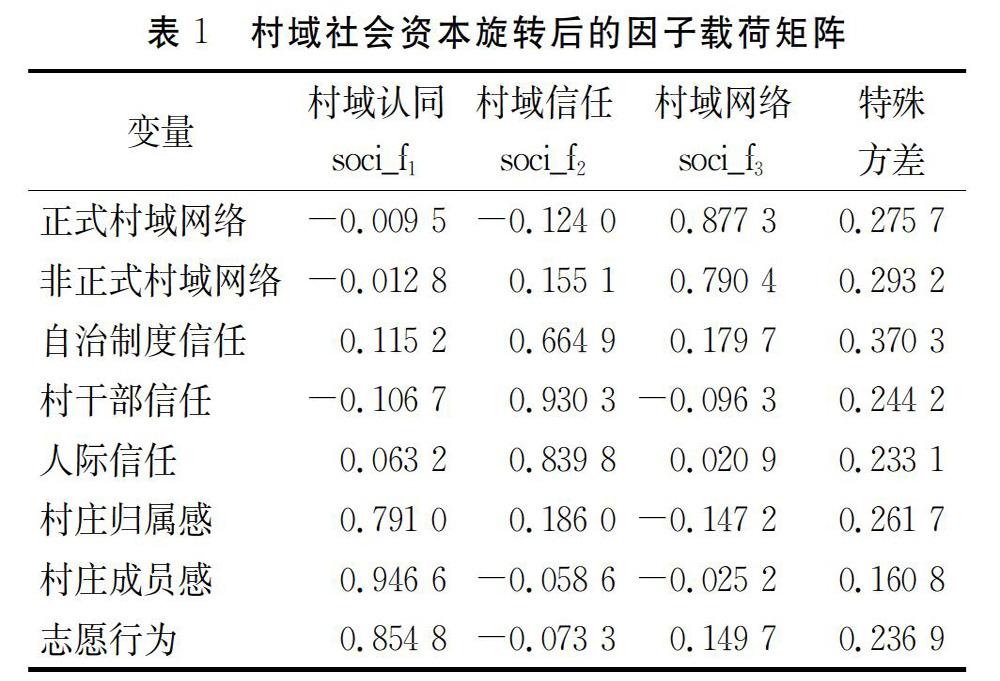

根據上文對村域社會資本的界定,將村域社會資本分為村域認同、村域信任、村域網絡3個維度。村域認同方面,借鑒組織認同多維度測量方法[52],參考以往村域認同的測量方法[17,34,47],將其分為村莊歸屬感、村莊成員感以及志愿行為,分別使用“村民對村莊的歸屬感”“作為村莊一員的村民自豪感”“村民參與村務積極性”3個題項測量。村域信任方面,借鑒何可的分類,將其分為制度信任與人際信任[43],通過“村民對村民自治制度的信任水平”“村民對村干部的信任水平”2個題項測度制度信任,通過“村民間的信任水平”測度人際信任。村域網絡方面,主要包括正式村域網絡與非正式村域網絡。借鑒裴志軍的測度方法[33],“村莊合作組織數量”表征正式村域網絡,“村民交往的頻率”表征非正式村域網絡。正式村域網絡題項答案為村莊合作組織的實際個數。其它題項均使用李克特五點量表法,答案分為5個等級,從很低到很高分別賦值1~5。村域社會資本屬于村級變量,同一個村莊村域社會資本相同,部分研究將其視為個體變量,存在測量的層次謬誤。相對于村民,村干部更加了解村莊情況,另外考慮調查成本與數據可得性,本文以村干部為調查對象獲取村域社會資本各指標數據。每個村某一題項數值使用各村村干部的平均值度量,在此基礎上,利用因子分析法獲得村域社會資本及其各維度數值。調查數據采用問卷調查方法,統計得知Cronbachs α系數為0.805 1,問卷具有較好的信度。村域社會資本各指標參考已有文獻,并結合概念界定,具有良好的內容效度;因子分析最終獲取3個公共因子,符合理論預設,量表具有良好的結構效度。

針對以上多項指標,使用因子分析方法確定公共因子,并利用因子得分法得出村域社會資本及各維度的數值。為避免量綱不同造成誤差,采用Z-score方法對數據進行標準化處理。經過因子分析檢驗得知,KMO值為0.767,Bartlett球形檢驗和LR檢驗值達到0.05顯著水平,調查數據適合因子分析。本文使用主成分因子法,根據特征值大于1的原則,初步獲取3個因子,與預設相符;累計方差貢獻率為0.740 5,較好地解釋了村域社會資本測量指標。為了更加清晰地理解因子結構,使用Promax斜交旋轉,允許因子相關,Promax指數設定為3;旋轉后3個因子累計方差貢獻率為0.911 4,較好地解釋了村域社會資本各指標信息。根據斜交旋轉后的村域社會資本因子載荷,將村域社會資本因子分別命名為村域認同、村域信任、村域網絡,如表1所示,與理論預設相符。使用因子得分法得出3個因子即村域認同、村域信任、村域網絡的數值。對3個因子進行Pearson相關系數分析,得知村域認同與村域信任的相關系數為0.501 6,得知村域認同與村域網絡的相關系數為0.220 9,得知村域信任與村域網絡的相關系數為0.260 5,3個因子在1%的顯著水平下正相關。將因子方差貢獻率占累積方差貢獻率的百分比作為權重,綜合3個因子求得因子總得分,得到村域社會資本數值。

(四)控制變量設置

在控制變量的選取上,主要包括村莊特征變量以及個體特征變量。村莊特征變量方面,已有的研究表明地形、戶數、人均純收入、村民代表會議次數對村干部代理行為產生影響[23,26],因此選取地形、戶數、人均純收入作為控制變量。鄉鎮政府受政績驅動,傾向于將項目發包于后進村與先進村[53],在本鄉發展水平決定了政府項目支持力度,因此可能影響村干部的代理投入。政府檢查次數決定了村干部“迎檢”投入,選取政府下村檢查次數作為控制變量。村干部代理工作具有團隊生產性質,村干部人數可能影響村干部代理投入,因此選取村干部人數作為控制變量。在村干部個體特征方面,選取常見的人口特征學變量衡量,主要包括性別、年齡、政治面貌、受教育年限。村主任、村支書、監委會主任作為一把手,可能有更多的代理投入,選取村干部職位作為控制變量。另外,村干部任職時間可能對村干部代理投入產生影響,因此選為控制變量。村干部工資作為村干部的主要激勵方式,影響村干部代理行為[24],選取該控制變量考察工資對村干部代理投入的影響。此外選取省份虛擬變量控制不可觀測異質性。以上變量編碼與賦值方法如表2所示。

三、實證模型與結果分析

(一)實證模型選取

當因變量取非負整數時,需要使用計數模型。常用的計數模型為泊松回歸模型、負二項分布回歸模型。泊松回歸模型假設均值方差相等,實證研究中往往違背該假設。通常根據模型AIC、BIC值,選取合適的計數模型;另外,當條件方差大于條件均值,數據過度離散,使用泊松模型雖然能保持估計的一致性,但標準誤偏低,估計效率會下降,宜使用負二項分布回歸模型[54]。使用Stata軟件的外部命令Countfit獲得模型AIC、BIC值;使用負二項分布回歸模型擬合村民代理投入、國家代理投入具有更高的擬合優度因篇幅的限制,未列明模型AIC、BIC結果,讀者有需求,請向作者索取。,且模型Alpha檢驗顯著,數據過度離散,使用負二項分布回歸模型更適合本研究數據。為防止異方差帶來的t檢驗失效,使用異方差穩健估計。負二項分布回歸模型假設y~Poissonleft(y|μν),將v設定為E(v)=1,Var(ν)=σ2。可以得到E(y)=μ,Var(y)=μ (1+μσ2 ) >μ=E(y)。當ν~Gamma(1,a),y服從于負二項分布,其概率密度為:

(二)實證結果分析

1.村民代理投入回歸結果分析。村民代理投入回歸結果如表3所示,模型1~4分別考察村域社會資本、村域認同、村域信任、村域網絡對村民代理投入的影響。村域社會資本3個維度村域認同、村域信任、村域網絡彼此顯著相關,為避免多重共線性,造成模型變量顯著性檢驗失效,未將村域認同、村域信任、村域網絡3個變量同時放入一個回歸方程進行估計。此外,部分學者選取村域認同、村域信任或村域網絡作為村域社會資本的代理變量,在不同模型中分別估計3個變量回歸系數,模型回歸結果可作為模型1回歸結果的穩健性檢驗,進一步佐證村域社會資本對村民代理投入的正向影響。Pseudo R2與對數似然值顯示模型1~4擬合較好。為避免多重共線性對結果的影響,進行了多重共線性檢驗,檢驗得知模型1~4的變量VIF最大值分別為3.34、3.34、3.34、3.33,4個回歸模型均不存在多重共線性。

模型1回歸結果顯示,村域社會資本對村干部村民代理投入有非常顯著的正向影響。具體而言,村域社會資本每增加1個單位,村干部村民代理投入增加35.0%,與研究假設1一致。如上文所述影響機制,作為村域認同、村域信任、村域網絡的綜合,村域社會資本通過內在動機驅動機制、村民合作機制、信息分享機制影響村干部村民代理投入。村域社會資本一方面能提高村干部為村民服務以及受村民認可的內在動機,激勵村干部提升村民代理任務質量,從而增加村民代理投入,同時其能提升村民合作水平,村民代理任務因此增加,村干部被動響應村民訴求,從而增加村民代理收入;另一方面村域社會資本能提高村干部監督水平,有效約束村干部偷懶卸責,從而增加村民代理投入。

模型2回歸結果顯示,村域認同對村干部村民代理投入有非常顯著的正向影響。具體而言,村域認同每增加1個單位,村干部村民代理投入增加21.3%,與理論預設相符。村域認同通過內在動機驅動機制、村民合作機制影響村干部村民代理投入。一方面,村域認同通過價值內向投射,增加村干部為村民服務的內在動機,激勵村干部“爭資跑項”,進而增加村干部村民代理投入;另一方面,村域認同借助村莊共同體的內聚力,提升村民集體行動水平,增加修建公路、水利設施等公共品供給水平,村民代理任務增加,進而提高村干部村民代理投入。

模型3回歸結果顯示,村域信任對村干部村民代理投入有非常顯著的正向影響,具體而言,村域信任每提高1個單位,村干部村民代理投入就會增加17.9%,與理論預設相符。村域信任可提高村民合作傾向,有效約束村民搭便車等機會主義行為,進而增加村民公共品供給需求與水平,村干部公共品供給投入時間增加。

如模型4所示,村域網絡對村干部村民代理投入有顯著的正向影響,具體來言,村域網絡每增加1個單位,村干部村民代理投入增加7.3%,符合理論預設。村域網絡通過內在動機驅動機制、村民合作機制、信息分享機制影響村干部村民代理投入。村域網絡一方面通過村民間重復博弈,形成較強的互惠規范與聲譽機制,增加村干部受村民認可的內在動機,同時限制村民投機行為,促進村民合作,增加村干部公共供給任務;另一方面借助信息分享機制,分享村干部的“閑言碎語”,約束村干部偷懶卸責行為。村干部既要積極作為,提升村民代理任務質量,又要被動完成更多的村民代理任務,因此村域網絡增加村干部村民代理投入。

控制變量方面,模型1~4控制變量結果大致相同,以模型1回歸結果為準。總戶數對村民代理投入有非常顯著的正向影響,即總戶數越高,村民代理投入越多,可能原因在于總戶數意味著更多的村務,且村民糾紛更多,合作成本更高,需要投入更多時間。村干部人數對村民代理投入有顯著的負向作用,即村干部人數越多,村民代理投入越少,原因在于較多的村干部人數使得每個村干部的投入時間較少。村民代表會議次數對村干部有非常顯著的正向影響,與已有結論一致[23],即村民會議次數越多,村民代理投入越高。可能原因在于村民代表會議次數越多,意味著村民自治制度運行越好,村干部偷懶卸責行為越容易發現,村干部問責機制促使村干部提高村民代理投入。

村干部個體特征方面,性別對村民代理投入有非常顯著的正向影響,即男性村干部的村民代理投入高于女性村干部,可能原因在于女性村干部主要為婦女主任,更多的從事計劃生育工作,另外調研發現女性村干部被分配任務主要為文字材料等行政性任務。職位對村民代理投入有非常顯著的正向影響,即村支書、村主任、監委會主任等一把手有更多的村民代理投入,以上結論與田野觀察相符,即村務主要由村支書、村主任承擔。教育對村民代理投入有較為顯著的正向影響,即村干部教育水平越高,村民代理投入越高,可能原因在于教育水平越高,村干部內在代理動機越高,越希望為村民服務,因此村民代理投入越高。省份虛擬變量回歸結果表明,相對于河北,河南省村民代理投入更多。

2.國家代理投入回歸結果分析國家代理投入回歸結果如表3所示,模型5~8分別考察村域社會資本、村域認同、村域信任、村域網絡對國家代理投入的影響。基于相同的原因,未將村域認同、村域信任、村域網絡3個變量同時放入國家代理投入回歸模型進行估計。Pseudo R2與對數似然值顯示模型5~8擬合較好。為避免多重共線性對結果的影響,進行了多重共線性檢驗,檢驗得知模型5~8的變量VIF最大值分別為3.33、3.33、3.34、3.32,4個回歸模型均不存在多重共線性。

模型5回歸結果表明,村域社會資本對村干部國家代理投入有顯著的正向影響。村域社會資本每增加1個單位,村干部國家代理投入增加21.6%,與假設2相符。根據上文村域社會資本對國家代理投入作用機理的剖析,村域社會資本可通過政府示范機制、信任機制、支持機制增加國家代理投入。村域社會資本一方面提高政府治理政績,節約治理成本,提高村莊成為示范村的可能性,增加國家代理任務數量;另一方面提高村干部政府信任,激勵村干部提升國家代理任務質量,同時提高為村民服務以及受村民認可的內在動機,激勵村干部為村莊“爭資跑項”,未獲得更多政府支持,需要積極協助政府提升國家代理任務質量。

模型6回歸結果表明,村域認同對村干部國家代理投入有顯著的正向影響。村域認同每增加1個單位,村干部國家代理投入增加11.1%。村域認同可通過政府示范機制、信任機制、支持機制增加國家代理投入。村域認同一方面可增強村莊內聚力,提高村民合作水平,還能抵制村中地痞混混不法行為,緩解干群關系緊張,降低村民上訪次數;另一方面可利用村莊共同體的價值生產能力,提高村干部為村民服務的內在動機。因此高村域認同村莊更有可能成為示范村,村干部需要面對更多上級檢查,完成更多的國家代理任務。高村域認同村莊村干部有更高的政府信任,村干部更愿意協助政府完成國家代理任務,且激勵村干部為獲取更高政府支持,努力提升國家代理任務質量。

村域信任對村干部國家代理投入有顯著的正向影響。村域信任每提高1個單位,村干部國家代理投入增加9.6%。村域信任通過政府示范機制、信任機制增加村干部國家代理投入。村域信任降低村民合作交易成本,減少村民糾紛與上訪次數。高村域信任村莊更有可能成為示范村,村干部因此需要承擔更多的國家代理任務。此外人際信任能提高政府信任[30],政府信任使村干部更愿意積極協助政府,提升國家代理任務質量,從而增加國家代理投入。村域網絡對村干部國家代理投入有顯著的正向影響,具體而言,村域網絡每增加1個單位,村干部國家代理投入增加10.2%。村域網絡通過政府示范機制、信任機制、支持機制增加村干部國家代理投入。

村域網絡一方面有效傳遞村民行為信息,有效約束村民搭便車等機會主義行為,促進村民集體行動,封閉且緊密的村民網絡,通過多次博弈形成互惠規范,有效降低村民糾紛;另一方面減少信息不對稱,約束村干部偷懶卸責的機會主義行為,增加村干部問責機制的激勵效應。因此,村域網絡增加了村莊成為示范村的可能性,國家代理任務因此增加;增加村干部政府信任,激勵村干部提升國家代理任務質量;激勵村干部為獲得更多政府支持,努力配合政府提高國家代理任務質量,國家代理投入因此增加。

控制變量方面,模型5~8控制變量結果大致相同,以模型5為準。村干部人數對國家代理投入有非常顯著的負向作用,即村干部人數越多,國家代理投入越少,原因在于國家下派量有限,較多的村干部人數分工協作,每個村干部的投入時間較少。地形方面相對于平原,山區國家代理投入更高,可能原因在于山區村莊離鄉鎮政府較遠,需要投入更多的時間完成國家代理任務。個體特征方面,是否一把手對國家代理投入有較為顯著的正向影響,與田野觀察一致。任職時間對村干部國家代理投入有顯著的正向影響,即任職時間越長,國家代理投入越高,可能原因在于村干部任期越久,官僚化程度越深,將投入更多的時間于國家代理任務。與已有的研究一致[9,26],村干部工資對國家代理投入有較為顯著的正向影響,工資每提高1萬元,村干部國家代理投入提高94%。省份虛擬變量回歸結果表明,相對于河北,河南省國家代理投入更多。

(三)穩健性檢驗

本文使用泊松回歸模型進行回歸,檢驗回歸結論的穩健性見表4。

村域社會資本、村域認同、村域信任、村域網絡仍對村民代理投入及國家代理投入有顯著的正向影響與回歸系數基本一致,因此回歸結論具有穩健性。部分學者選取村域認同、村域信任、村域網絡作為村域社會資本的代理變量,模型2~4中,村域認同、村域信任、村域網絡系數顯著不為0的回歸結果進一步佐證了村域社會資本對村民代理投入的正向影響,回歸結果具有穩健性。模型6~8中,村域認同、村域信任、村域網絡系數顯著不為0的回歸結果,進一步驗證村域社會資本對國家代理投入的正向影響,回歸結論具有穩健性。根據以上穩健性檢驗分析,本文回歸結果具有穩健性。

四、研究結論與政策啟示

本文從村域認同、村域信任、村域網絡3個維度測度村域社會資本,利用陜西、河南、河北3省135個村微觀調查數據,使用負二項分布回歸模型,實證分析村域社會資本及其3個維度對村干部村民代理投入以及國家代理投入的影響。研究表明,村域社會資本通過內在動機驅動機制、村民合作機制、信息分享機制對村民代理投入有顯著的正向影響,每增加1個單位,村民代理投入增加35.0%。村域認同、村域信任、村域網絡對村民代理投入有顯著的正向影響,每增加1個單位,村民代理投入分別增加21.3%、19.5%和17.9%。村域社會資本通過政府示范機制、政府信任機制、政府支持機制對國家代理投入有顯著的正向影響,每增加1個單位,國家代理投入增加21.6%。村域認同、村域信任、村域網絡對國家代理投入有顯著的正向影響,每增加1個單位,國家代理投入分別增加11.1%、96%和10.2%。

本文研究結論可得到如下政策啟示:首先,村域社會資本作為一種非正式制度,是村干部激勵的關鍵影響因素,能有效緩解低固定工資制、村民自治制度低效以及晉升天花板等現有激勵制度導致的村干部激勵不足,政府有必要加以重視。其次,村域社會資本增加村干部國家代理投入的研究結論,意味著村域社會資本有利于緩解基層政府行政壓力。文中作用機理剖析說明,村域社會資本能夠有效融合國家行政力量與村民自治力量,實現政府治理制度與村民自治制度的制度耦合,基層政府應將村域社會資本作為一種治理手段,提高行政效率。最后,隨著基層政權從“懸浮型”政權向“服務型”政府轉變,政府公共服務取向使其與村民的目標日趨一致,相對于國家代理投入,村域社會資本對村民代理投入激勵效應更大,這一研究結論預示著,村域社會資本將在鄉村治理體系與治理能力現代化中發揮更為重要的作用。總之,政府有必要重視村域社會資本的培育,增強村域認同、村域信任、村域網絡,進而提高村域社會資本含量。可通過引導村莊撰寫村志、開展民俗活動等多種方式,加深村民社會記憶,引導村民參與制定村莊發展目標,形成共同愿景,進而提高村域認同;強化一事一議制度建設,加大公共品資金投入,引導村民參與公共品供給等集體行動,進而提高人際信任與制度信任,增加村域信任;注重紅白喜事等村規民約的引導,鼓勵村民幫工等互惠機制,實現村民人情網絡的良性互動;加大合作社、秧歌隊、書法協會等社會組織扶持,廣泛開展村級文化娛樂活動,引導村民積極參與,增強村域網絡。

參考文獻:

[1]吳毅.雙重邊緣化:村干部角色與行為的類型學分析[J].管理世界,2002(11):78-85.

[2]褚紅麗,魏建.村干部雙重身份的腐敗懲罰差異[J].中國農村觀察,2019(5):110-126.

[3]高夢滔,畢嵐嵐.村干部知識化與年輕化對農戶收入的影響:基于微觀面板數據的實證分析[J].管理世界,2009(7):77-84.

[4]劉宏,毛明海.村領導受教育程度對農村居民非農收入的影響——基于微觀數據的實證分析[J].中國農村經濟,2015 (9):69-79.

[5]趙仁杰,何愛平.村干部素質、基層民主與農民收入——基于CHIPS的實證研究[J].南開經濟研究,2016(2):129-152.

[6]楊嬋,賀小剛.村長權威與村落發展——基于中國千村調查的數據分析[J].管理世界,2019,35(4):90-108.

[7]賀雪峰,阿古智子.村干部的動力機制與角色類型——兼談鄉村治理研究中的若干相關話題[J].學習與探索,2006(3):71-76.

[8]杜贊奇.文化、權力與國家——1900-1942年的華北農村[M].王福明,譯.南京:江蘇人民出版社,1994:37-52.

[9]龔春明.精致的利己主義者:村干部角色及“無為之治”——以贛東D鎮鄉村為例[J].南京農業大學學報(社會科學版),2015(3):27-33.

[10]陳陣,徐家良.我國村民委員會換屆選舉的困境、博弈及救濟實證研究——基于村民自治的視角[J].行政論壇,2019(2):21-26.

[11]葉靜怡,韓佳偉.村民自治的現狀與問題——基于黑龍江A鎮樣本的研究[J].學習與探索,2017(9):117-125.

[12]謝琳,鐘文晶.晉升天花板、晉升欲望與村干部馬基雅維利主義[J].華中農業大學學報(社會科學版),2017(3):82-89.

[13]李祖佩.目標管理責任制的村莊運行機制研究——兼議國家權力的實現基礎[J].中國農村觀察,2019(3):81-96.

[14]陸銘,李爽.社會資本、非正式制度與經濟發展[J].管理世界,2008(9):161-165.

[15]賀雪峰,仝志輝.論村莊社會關聯——兼論村莊秩序的社會基礎[J].中國社會科學,2002(3):124-134.

[16]李增元.由“弱民主”到“強民主”:現代國家建構視野中鄉村民主的崛起與發展[J].中國農村觀察,2009(3):85-93.

[17]羅家德, 方震平.社區社會資本的衡量——一個引入社會網觀點的衡量方法[J].江蘇社會科學,2014(1):114-124.

[18]Kevin J O' Brien,Li Lianjiang.Selective Policy Implementation in Rural China[J].Comparative Politics,1999,31(2):167-186.

[19]Edin Maria.State Capacity and Local Agent Control in China:CCP Cadre Management From A Township Perspective[J].The China Quarterly,2003,173:35-52.

[20]王麗惠.控制的自治:村級治理半行政化的形成機制與內在困境——以城鄉一體化為背景的問題討論[J].中國農村觀察,2015(2):57-68.

[21]渠桂萍.二十世紀前期中國基層政權代理人的“差役化”——兼與清代華北鄉村社會比較[J].中國社會科學,2013(1):95-112.

[22]胡榮.競爭性選舉對村干部行為的影響[J].廈門大學學報(哲學社會科學版),2002(3):101-107.

[23]孫秀林.村莊民主、村干部角色及其行為模式[J].社會,2009,29(1):66-88.

[24]譚秋成.論投票選舉作為控制鄉村代理人的一種方式[J].中國農村觀察,2014(6):71-81.

[25]賀雪峰.給村干部一定的自治權——防范農村基層治理的“內卷化”危機[J].人民論壇,2019(3):54-55.

[26]裴志軍.村干部的薪酬與其角色定位和行為選擇——基于CGSS農村調查數據的實證研究[J].農業技術經濟,2011(4):33-40.

[27]Kung-chuan Hsiao.Rural China:Imperial Control in the Nineteenth Century[M].Seattle:University of Washington Press,1960:309-312.

[28]Lily L Tsai.Solidary Groups, Informal Accountability,and Local Public Goods Provision in Rural China[J].The American Political Science Review,2007,101(2):355-372.

[29]寧澤逵.村干部激勵因素貢獻分析——基于陜西省渭北地區W縣的調查數據[J].中國軟科學,2006(10):32-40.

[30]王征兵,寧澤逵,Allan Rae.村干部激勵因素貢獻分析——以陜西省長武縣為例[J].中國農村觀察,2009(1):51-57.

[31]郭斌.村干部積極性激勵效果分析——以陜西省合陽縣110個村干部為樣本[J]. 暨南學報(哲學社會科學版),2013,35(10):140-149.

[32]王亞華,舒全峰.中國鄉村干部的公共服務動機:定量測度與影響因素[J].管理世界,2018,34(2):93-102.

[33]裴志軍.村域社會資本:界定、維度及測量——基于浙江西部37個村落的實證研究[J].農村經濟, 2010(6):92-96.

[34]吳玉鋒.新型農村社會養老保險參與行為實證分析——以村域社會資本為視角[J].中國農村經濟,2011(10):64-76.

[35]趙雪雁.村域社會資本與環境影響的關系——基于甘肅省村域調查數據[J].自然資源學報,2013,28(8):1 318-1 327.

[36]趙曉峰,王晶晶.農戶參與合作社的行為決策及其影響因素分析——基于村域社會資本視角[J].中共福建省委黨校學報,2018(12):86-95.

[37]張文宏.社會資本:理論爭辯與經驗研究[J].社會學研究,2003,18(4):23-35.

[38]趙延東,羅家德.如何測量社會資本:一個經驗研究綜述[J].國外社會科學, 2005(2):18-24.

[39]張文宏.中國的社會資本研究:概念、操作化測量和經驗研究[J].江蘇社會科學,2007(3):142-149.

[40]Luhmann N.Trust and Power[R].New York:John Wiley and Sons,1979.

[41]桂勇,黃榮貴.社區社會資本測量:一項基于經驗數據的研究[J].社會學研究,2008(3):122-142.

[42]Putnam R D.Making Democracy Work:Civic Traditions in Modern Italy[M].Princeton:Princeton University Press.1993:202-204.

[43]何可,張俊飚,張露,等.人際信任、制度信任與農民環境治理參與意愿——以農業廢棄物資源化為例[J].管理世界,2015(5):75-88.

[44]黃榮貴,孫小逸.社會互動、地域認同與人際信任——以上海為例[J].社會科學,2013(6):86-94.

[45]周黎安.中國地方官員的晉升錦標賽模式研究[J].經濟研究,2007,42(7):36-50.

[46]賀雪峰,劉岳.基層治理中的“不出事邏輯”[J].學術研究,2010(6):32-37.

[47]胡榮.社會資本與中國農村居民的地域性自主參與——影響村民在村級選舉中參與的各因素分析[J].社會學研究,2006,21(2):61-85.

[48]胡榮.農民上訪與政治信任的流失[J].社會學研究,2007,22(3):39-55.

[49]張建軍.農村基層組織人員職務行為的二重性[J].管理世界,2017(3):178-179.

[50]郭斌,寧澤逵.村干部角色代理權重的實證分析——基于陜西省M縣的104個村干部的問卷調查[J].農村經濟,2011(3):120-122.

[51]張麗琴.村干部調查:村委會實施職能透視——來自湖北的經驗與啟示[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2010,10(6):24-29.

[52]張淑華,劉兆延.組織認同與離職意向關系的元分析[J].心理學報,2016,48(12):1 561-1 573.

[53]折曉葉,陳嬰嬰.項目制的分級運作機制和治理邏輯——對“項目進村”案例的社會學分析[J].中國社會科學,2011(4):126-148.

[54]王存同.零膨脹模型在社會科學實證研究中的應用——以中國人工流產影響因素的分析為例[J].社會學研究,2010,25(5):130-148.