危機與治理:華北解放區的疫情防治及反思

■劉建民 張羋卡

華北解放區在革命進入轉折年代的關鍵時期暴發了較為嚴重的疫情,造成了一定程度的鄉村社會危機。中國共產黨依托華北人民政府對威脅人民群眾生命安全和鄉村社會秩序的疫情進行防治,在轉變理念、建立體制、依靠人民群眾等方面進行了重要探索,取得了一系列勝利與寶貴經驗。這種發生于革命戰爭年代向和平建設時期轉變過程中的疫情防治,雖然因時代局限而有不盡如人意之處,但仍突出體現了黨和政府面對突發性危機時所具有的治理思維和治理能力。在新時代,回溯歷史,考察70多年前黨和政府疫情防治的理念與實踐,對我們梳理百年以來黨在疫情防治上的整體脈絡,汲取歷史經驗,提煉歷史智慧,在當前危機治理中掌握主動權和話語權,無疑是十分必要的。

近年來,學術界在中國共產黨疫情防治的研究上取得了一系列成果,深化了政黨與革命、治理與制度、動員與反應、人與自然等重大問題的討論,然而就華北解放區①來說,無論是從區域視角抑或是時代環境的疫情防治研究,皆未引起足夠重視。②實則華北解放區的疫情之重一度影響到了中共對鄉村社會的控制,甚至在一定程度上對當時的革命進程造成了沖擊。危機面前,中共領導華北人民政府采取一系列卓有成效的防治舉措,不但贏得了與疫情斗爭的勝利,而且影響了國內整體局勢的變化,彰顯了黨日益高超的危機治理能力。這種革命年代形成的危機治理能力與時俱進,使黨領導人民群眾在建設、改革時期戰勝了一個又一個挑戰,把中國特色社會主義推進到了新時代。新時代既有千載難逢的歷史機遇,又存在著可以預料甚至未知的困難和挑戰,如2019年末暴發的新型冠狀病毒肺炎疫情,無論是大規模暴發前的應對,抑或阻擊戰中的斗爭,還是疫情過后的深度治理,皆是對國家治理體系和治理能力現代化的重大考驗。黨如何在危機治理中交出令歷史和人民滿意的答卷,對歷史經驗的汲取和歷史智慧的提煉,無疑是十分必要的。

一、華北解放區疫情特征

疫情雖然是突發性、偶然性的公共衛生事件,但一旦不能得到及時有效的防控,其后果往往是災難性的。華北解放區的疫情,不僅僅關系到人們的生產生活,更影響著中共控制下的鄉村格局及社會秩序,呈現出三個極具時代背景的特點。

(一)疫情在一定程度上反映出多年來華北地區疫情不斷的“常態”

近世以來,在西方列強入侵及天災人禍的影響下,中國各地經常性暴發疫情已成為“千年未有之大變局”的一個側面。在一定程度上說,華北地區的疫情也可視為近代社會動蕩的一個特殊符號,清末民初新舊交替之際尤為明顯。1920年,清苑縣壁陽城村“霍亂流行,百余人罹病,死亡50人”;1932年,溫仁村“霍亂大流行,患者甚多,死亡百余人”。[1](P398)類似情景在華北區域社會中不斷閃現,構成了近代以來華北地區疫情時空分布的重要內容,也是政黨追求自身政治訴求不可回避的社會環境。在中國共產黨探索革命新道路的實踐中,華北地區是重要的戰略實施區域,需要創造良好的群眾基礎和社會風氣。但由于多年戰爭的影響,特別是日本侵略者長期的殘酷“掃蕩”,華北地區本就不容樂觀的醫療衛生防線被沖擊得七零八落,再加上災荒的破壞,導致20世紀三四十年代華北地區的疫病頻繁發生,嚴重影響著正常的社會生活。1938年,冀西一帶暴發了惡性瘧疾,由于當時未得到有效防治而導致形勢不斷惡化,到1942年幾乎成為太行區令人聞之色變的惡疾。由于人們的自我防護意識薄弱,又有長期以來鄰里、親戚之間人群流動的習慣,疾病常出現聚集性特征,1943年冬,靈壽縣24個村子的7400多人中,患病人數達814人,幾乎每戶均有患者。1937—1945年,晉冀魯豫邊區因各種因素(包括自然災害、日軍放毒、自身染病等緣由)而患病者達1200萬人(其中病重而死者8萬人),占“邊區全體人口2,800萬人的42.86%”[2](P674)。疫情嚴重地區的死亡人數觸目驚心,1945—1949年,北岳區患嚴重疾病者10萬人,病死者僅“盂縣平山就1萬多”[3](P736),空氣中似乎都彌漫著死亡氣息。由此而引發的不僅僅是社會問題,同時也形成了影響極大的政治問題。疫情發生本屬自然與社會多重因素導致,抗日戰爭結束后醫療衛生環境的改善只能是一個逐步過程,顯然必須用長時段的歷史眼光審視華北解放區疫情的發生及其防治。

(二)疫情錯綜復雜,多種疾病常相生相伴,接踵而至

華北解放區疫情的發生并不是某種疾病的單獨肆虐,而是多種疾病相繼流行,此起彼伏,沖擊著本就十分薄弱的醫療衛生防線。在太行行署1948年9月、10月份的工作報告中,直接以“今年疾病之發展,比往年為甚”來概括疫情的嚴重性,指出四專區最嚴重時“害病者六萬人,占人口總數7.48%,病死者400余人”,其中“沁陽全縣得病者25000人,溫縣十個村的病人統計占人口70%,輝縣五區統計害天花者占人口10%”,而疫情的復雜性令人頭疼不已:“各地人畜普生疾病,有天花、瘧疾、黑熱病、流行感冒、白喉、大頭疾等病,以天花最普遍,嚴重者一個村三百個有一百人生天花(昔陽黃路山村)。”[4](P252)疫情一旦得不到及時有效的防治,其蔓延勢頭的遏制難度將會與日俱增,1948年冀中地區的麻疹暴發后持續時間長達一年半以上,患病者中2/3是25歲以下的青少年,成了人們既懼怕又“無可奈何”的頑疾。同時間天花疫病的發病率、死亡率也居高不下,太行、冀魯豫、太岳等地的“黑熱病人已統計者有二萬余人”[5](P4),冀中區高陽河間等地的29個縣市“發病十萬零二百零六人,死七千七百七十九人”[6](P1)。大批重病及死亡者令不少人心生恐懼,使得“沒染上病的人,連家里也不敢住了”[7](P1),全家外出避難者不在少數。死亡人數如此之多,導致不少地方哀哭不斷,喪葬竟然成了不少家庭日常生活的重要內容。家境富裕者爭購棺材,導致一些棺材鋪的生意做得“風生水起”:“敝公司為酬謝主顧起見,反而廉價大賤賣”[8],家境貧寒者只能以草席等裹卷尸體下葬,草草了事。傳統社會棺材兼具死亡與重生的雙重象征,其“熱銷”的狀況不難窺見當時疫情的嚴重程度。當時國內戰爭的嚴峻形勢,以及錯綜復雜的疫情沖擊,給中共在華北解放區的鄉村治理及社會動員帶來極大挑戰。

(三)疫情常與陋俗惡習相關聯,無形中增加了防治難度

在生產力不發達的年代,受限于科學知識及醫療衛生條件,人們對自然界及人體自身的認知有一個過程,對疫情時常不能做到科學認識和應對,甚至把疾病歸結為天譴神罰,導致在思想及心理層面極易產生一系列的變化。“災難誘發的社會恐慌和普遍緊張,往往伴隨著不同形式、不同規模、不同程度的求神拜佛行為,如打醮念經、游神賽會等等,人們試圖借助于這種方式以消弭災難,并由此獲得一種必要的精神心理方面的救援”[9](P274),但實際上不但于事無補,甚至在一定程度上加重了疫情。除了類似迷信行為外,很少有人意識到一些生活中習以為常的認識和習慣,例如“七十三、八十四,閻王不叫自己去”的俗語,“醫不自治”與“醫不叩門”的傳統,“大病要養、小病要抗”的誤解,“偏方治大病”的錯誤認知,都與疫情的發生及防治息息相關。我們不妨從“生與死”的不同視角來進行簡要回顧。華北解放區不少地方在婦女的生育上缺乏科學認識,多是依賴于傳統接生婆的經驗接生,導致孕婦在生產時存在一定的危險,甚至出現產婦和嬰兒死亡的事故。冀魯豫地區孕婦生產時接生不當,嬰兒因“臍帶風”死亡的平均率高達65%。產婦既有不幸去世者,也有因舊式接產不衛生而發生產褥熱等婦科病者,太行醫院門診1948年的診病數中婦科病占到了32%。耐人尋味的是,哈里遜醫院門診部婦科室統計,農村婦女來看病幾乎百分之百是為了生育,這從另一個視角反映了人們思想認識里對疾病的態度。盡管各地風俗不盡相同,但在長期演化中形成了小殮——報喪——奔喪——停靈——守靈——大殮——出殯——下葬的基本流程,以達到死者入土為安的目的。其中的重要環節——停靈的時間不等,多因風俗、經濟、地位等因素而異,“三日、四日、五日、七日、九日、十數日、二十余日,約在一月之內”[10](P277),但很少有3日內下葬者。盡管環境、溫度、死因等因素會產生不同程度的影響,但沒有多少人意識到,人死后24小時即會出現尸體腐敗,并產生大量帶有有毒物質的氣體、液體,極易造成傳染而引發瘟疫。當時人們錯誤的思想觀念與長期的陋俗惡習相互交織,無疑增加了疫情科學防治的難度。

二、華北人民政府的防治機制

華北解放區疫情復雜多變,給中國共產黨的總體戰略部署和治理實踐造成了極大沖擊。在人民群眾的支持下,中國共產黨依托華北人民政府有效控制住了疫情,推進了從革命戰爭年代向和平建設時期轉變的進程。華北人民政府對疫情的防治,是中共在民主革命時期疫情防治的重要內容,既有體現長時段疫情防治整體進程的特征和價值,又呈現出此時中共從戰時狀態向和平環境轉變、從鄉村游擊向城市建設轉變、從局部執政向全國執政轉變的獨特印記,特別是在防治機制的制度建構等方面體現出中共治理理念的重大轉變。

(一)成立組織機構,制定相關章程

華北人民政府成立時即對華北區多年來疫情暴發的經常性有著較為深刻的認識,很重要的一個信息就體現在衛生部部長人選的考慮上極為謹慎,最終醫學博士殷希彭的就任也證明了這一點。殷希彭兼具醫學工作管理經驗和醫學專業知識技能,他和相關專業行政人員將華北解放區疫情防治置于時局急劇變動的形勢下,建立了關于組織機構、安全管理、藥品生產、防范治療、人員培養等各方面的制度條例,努力創設制度氛圍。當時華北解放區的衛生行政機構狀況令人堪憂,335個專署、縣單位,除太行區外只有21個衛生科。行政組織的不健全在一定程度上意味著衛生行政人員、醫護人員的極度缺乏,全區工作人員僅有78名,甚至一些地方沒有專業衛生行政人員,如“冀東、綏遠在衛生工作方面,堪稱一片荒地”[5](P2)。實際上,華北區醫療衛生人員的缺乏是個歷史問題,全面抗戰爆發前,冀中地區定縣“有119村每村內有1個醫生,有52村每村內有2個醫生,有27村每村內有3個醫生,有18個村每村內有4個醫生,一村內最多之醫生數目為9個”,但1937年以后定縣醫生急劇減少,更為嚴重的情況是“有226個村莊沒有一個醫生”[10](P345)。定縣的情況在華北地區具有一定代表性。華北人民政府對此種歷史與現實疊加的醫療困境已有一定的專業認識,采取了公立私立并舉、醫院診所齊辦、合作合股經營等多種方式,推動全區醫療衛生事業快速發展,至華北人民政府結束使命時,全區從事地方衛生工作的人員有2952名,公立醫院182家,床位5732個,公私合辦的診療所130所,醫藥合作社176處,群眾合股經營的在300所以上,防疫隊13個單位。其中,冀東、綏遠地區的“荒地”經過開墾后發生極大變化,冀東“建縣醫院九處,在一個縣建立了衛生科,其余各縣指定民政科一個科員負衛生專責,另外組織醫聯會十二個,分會八十六個”,綏遠“建立了五個縣醫院,同時醫藥工作上裝備了二十八個新醫院”[5](P2),醫療衛生事業規模趨勢初步呈現。

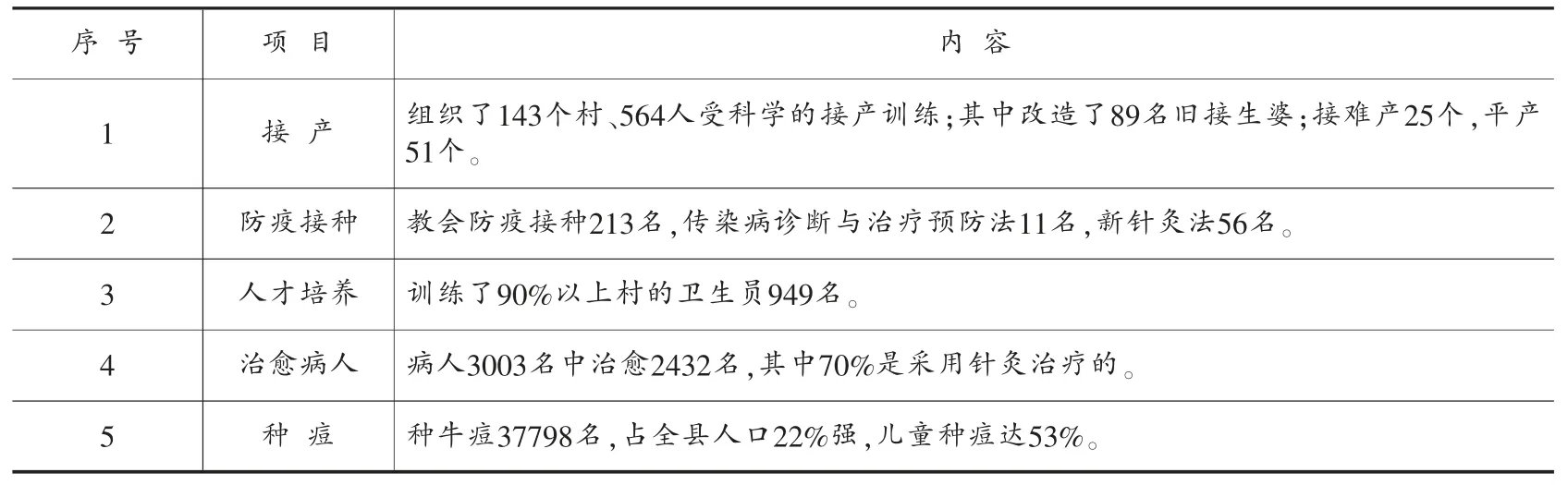

1949年,華北人民政府衛生部在平山縣進行衛生實驗,4個月時間內成立了縣、區、村三級衛生委員會,縣、區中西醫研究會,建立了兩個區和一個村的醫藥合作社。在黨的領導下,平山縣醫療衛生行政機構從各方面開展了具有代表性意義的工作,起到了一定的實驗與示范性作用(如表1所示)。

表1 1949年平山縣4個月衛生實驗成績表

在有效防治疫情的基礎上,1949年1月,華北人民政府召開了全區衛生工作會議,確立了團結中西醫、開展群眾性衛生運動的總方針,以及積極進行防疫、加強醫療工作的中心任務。此時正處于北平和平解放和黨的七屆二中全會召開前夕,華北人民政府此舉包含著工作重心即將發生轉移的意蘊。會議提出要有步驟地完成下列任務:第一,廣泛開展衛生運動,實施衛生教育,采取各種方式進行防疫宣傳,以提高人民的衛生常識,養成衛生習慣;第二,加強防疫工作,加強傳染病的衛生行政管理;第三,從婦嬰衛生著手,開展農村衛生工作;第四,大力推廣供銷型醫藥合作社;第五,建立健全衛生行政機構,加強對醫療衛生工作的管理;第六,培養醫務人員,整頓醫療場所秩序,建立多種形式的醫療方式。從會議內容看,涉及領導管理、機構建設、宣傳教育、人員培養等多方面,初步展示了華北解放區疫情防治上的治理格局,以獨特視角詮釋了華北人民政府為黨進京“趕考”所做的準備工作。

(二)成立專門學校,培養專業人才

正如前文所說,華北解放區疫情防治面臨的一大嚴峻問題是衛生干部及醫護人員的短缺。華北解放區黨政機構對此有著清醒認識。1948年9月,中共中央華北局在《關于災害情況與抗災經驗向中央的報告》中指出瘟疫流行的原因除了戰爭、農村衛生環境等因素外,還有一個重要原因是藥鋪關門,“人畜有病,均無抓藥治療之處”[11](P522),從另一個視角指出了醫療衛生專業人才缺乏的嚴峻形勢。華北人民政府在醫療衛生專業人員的培養上,采取了因地制宜、因人而異的針對性措施,較為迅速地培養了一批專業人員。如作為專業的醫療衛生教育培訓單位,華北醫生學校成為衛生人員系統化專業培養的基地。華北醫生學校設有培訓時間不等、培訓內容相異的醫生班、助產士班、針灸班、衛生行政班與保育護士班,規定“學員之講義文具等由學校供給,服裝伙食費均自帶,畢業后保證送回原地區工作”[12](P1)。同時,華北醫生學校特別注意了婦幼衛生人員的培養,尤其是考慮倫理和心理的需求盡可能招收培養女性學員。1949年5月畢業的207名學生中,女生占比達到了62%,雖然很難說解決了各地婦幼衛生人員尤其是女性工作者的極度缺乏問題,但此種跡象確實反映了專業意識不斷增強的影響。這207名衛生工作者,分配給“冀中二八名、晉中一四名、冀南二二名、察省二一名、太岳三二名、太行三七名、石家莊四名,其余四九名留在本部防疫隊”[5](P3)。這些衛生工作者來自農村,了解農村,又回到農村開展衛生工作,以事實證明了專業人才培養對群眾衛生運動的重要性。

頗能代表華北地區過渡工作性質的是,在尚缺乏正規醫學人才培養體系的環境里,當時的衛生學校里集聚著中醫、西醫、司藥、護士、從醫多年的醫生、中學程度的知識分子以及粗通文化的農村婦女等人員,堪稱群英薈萃。同時,這也為多類型的醫療培訓機構發揮作用提供了可能,如冀南區“創辦農村接產訓練班,每期15天”[13](P382)就極具代表性。盡管一年多的時間里培養了“五六四名接產婦與九百四十九名村的衛生員”,以及大批的衛生行政工作人員,但華北人民政府衛生部清醒地認識到“各級衛生組織不健全,報告不及時,力量薄弱,醫藥困難”[5](P4),在各類型人才的培養上依然任重道遠。凡此種種提醒我們,實際上除了組織機構和運行機制外,醫療衛生領域中能夠發揮體制功效的活生生的“人”,他們承載了制度的實踐并進行回應與表達,是觀察華北解放區疫情防治的重要視角。

(三)開展防疫工作,創新方式方法

馬克思指出人們在生產生活中不斷發展和改造著自身,同時“造成新的力量和新的觀念,造成新的交往方式,新的需要和新的語言”[14](P145),在一定程度上道出了華北解放區疫情防治創新方式方法的內涵。針對華北解放區大范圍的嚴重疫情,華北人民政府的防疫工作首先在宣傳教育上用力,消除群眾的恐慌心理,改變人們的思想認識,樹立科學應對疫情的信心。華北解放區多地運用了方言俗劇、幻燈展示、鄉村廣播等人們喜聞樂見的宣傳方式,并在廟會、趕集及婚喪嫁娶等群眾聚集的時候,組織醫療隊進行富有鄉土氣息的宣傳與醫療工作,促進群眾從不解、不積極向積極應對轉變。同樣,婦幼衛生工作也有所創新,除利用新式接生法極大減少了婦女嬰兒的患病和死亡外,女衛生員送醫上門、服務到家,在家長里短中了解孕婦的心理生理情況,在談笑風生中給予技術上的指導和幫助,以潤物細無聲的方式服務于人們的實際需求。

除了常規的醫院就診治療外,華北人民政府鼓勵使用巡回防疫醫療法,要求各專署市政府及有縣醫院的縣政府,務必“責成各衛生機關與公立醫院各抽派若干醫務人員組織防疫醫療隊,其成員應有醫生、護士、助產士等,人數不宜龐大”[15](P1),在流動中配合各地醫療衛生機構開展工作。同時,非公立性質的機構也被動員起來,如在種痘時“以動員獎勵的方式,委托與組織私立醫院等進行”[16](P1)。冀魯豫地區創造了藥擔下鄉辦法,并與太行地區配合共同防治豫北一帶的黑熱病,有3000余病人得到痊愈或好轉。太行二專區1949年5月份組織了“八百五十名醫生下鄉巡回治療”,華北人民政府衛生部“防疫隊即曾分頭出動七次以上巡回醫療,時間二百天”[5](P2),極大解決了困難患者和特殊患者的實際需求。可見,正規與應急、常態與非常態、領導層與基層等多種方式的結合推動著防疫工作的開展,使得人們在惶恐不安中看到越來越強烈的希望之光,直至取得“戰疫”的勝利。

考慮到戰時交通不便,以及多數患者自身經濟方面的困難,華北人民政府從政策、資金、物資等各方面對醫療衛生事業給予支持,如發布《華北人民政府為文化教育衛生用品及器材準予免稅進口令》,盡管尚未涉及私立醫院,但對公立醫院和公私立慈善機構的支持顯而易見。華北人民政府關注貧苦群眾和榮退軍人等弱勢群體,1949年撥給“全區公立醫院對貧苦群眾免費醫療補助費全年小米一百五十萬斤”;符合5個條件的弱勢群體還可享受免費醫療,其第一條即為“因疾病不能生產,生活確屬困難,患病無力治療者”,而且特別強調“免費醫療補助費專為開支勞動的貧苦病人的藥材等費,絕對不準挪用,徜有挪用以變相貪污論處”[17](P4),從法律上保證患者權益。除此之外,華北人民政府衛生部明確規定了醫院在診治病人時的8項收費內容及標準,既涉及全體患者的利益,如掛號費“一般的免收,但夜診可酌收煙油費”[18](P2),又照顧到特殊患者的需要,如冀魯豫地區每家醫院“每月至少可有二十名群眾重病免費治療”[5](P2)。從公共衛生視角反映了華北人民政府以人民為中心的思想實踐。

三、華北解放區疫情防治的現代思考

華北人民政府肩負著中共中央所賦予的為不久后的全國執政進行探索的重任。顯然,疫情防治是對華北人民政府治理理念和能力的一次重大考驗。面對華北解放區的嚴重疫情,華北人民政府體現了一個大區政府的責任擔當,初步展現了自身治理能力,其中頗多值得深入總結和深刻思考之處。特別是,當我們以長時段歷史觀加以審視時,不難發現盡管時空背景有著很大不同,但黨在理念、制度及緊緊依靠人民群眾等方面體現出來的共趨性和規律性的東西,對新時代的危機治理依然有著啟發、促進和借鑒作用。

(一)轉變治理理念

在華北解放區疫情防治上,華北人民政府展現的基本上是以政治動員為主要特征的戰時治理模式。這種治理模式的優點十分突出,可以動員全黨、全軍和全社會的力量,在短時間內危機治理即會產生功效。但這種治理模式的缺陷也十分明顯,法治思維、制度意識、專業素質存在不同程度的缺失,如工作中存在“不少的主觀臆造成份與因襲舊的一套”[19](P10),黨和政府及人民群眾的主動性發揮不夠,有時表現出的是招架之功而不是還手之力。受限于革命歷史環境的治理理念,在建設、改革時期的實踐中不斷完善和發展,并在新時代發生了重大嬗變。今天國家治理體系和治理能力現代化的總目標對政府的危機治理提出了更高要求,以常態化、制度化、科學化的理念及策略應對危機,才是一個新時代政府的合格答卷。在快速發展的經濟社會里,一個堅強有力的服務型政府、一個具有責任感和積極作為的社會組織服務體系、一個有著獨立思考與理性行為的民眾群體,這三者的協同對危機治理是至關重要的。新時代現代化的治理體系必須立足中國實際,從治理主體上應該是政府、社會、市場、民眾等多元的協同,從治理方式上應該是自上而下與自下而上的結合,從治理內容上應該包括日常的常態化和危機時的非常態化。唯有如此,才能做到以不變應萬變,防患于未然,維護國家安全、社會穩定和人民幸福。在2019年末暴發的新型冠狀病毒肺炎疫情中,在黨中央的集中統一領導下,我們有效控制了疫情在全國的蔓延,經受住了這次“戰疫大考試”。但客觀地看,各省市面對的疫情威脅不一樣,在防治上反映出來的治理理念亦有著一定差異,表現在重大突發公共衛生事件一級響應的啟動、應對疫情工作組織機構的建立、防治措施的制定施行等各個層面,反映出治理能力的提高還是一些地方政府亟待解決的問題,新時代治理理念的學習理解與貫徹落實還需要一個過程。

(二)發揮制度優勢

在華北解放區的疫情防治上,華北人民政府相較先前根據地政府一個最明顯的變化,即在領導體制、組織機構、運行機制等方面的努力與成效,如1949年6月15日華北人民政府衛生部連續發布了《管理成藥暫行規則》《管理細菌學免疫學制品暫行規則》《管理醫事人員暫行規則》3個文件,為疫情防治提供制度依據。這也是華北人民政府創建制度化政府的重要內容。但也必須承認的是,華北人民政府尚處于準和平的環境,支援前線既是中央的戰略要求又是自身施政所需,在制度的建立上依然帶有較為濃厚的戰時色彩,難以針對疫情的防治充分發揮體制機制所應有的功效。實際上,古今中外的歷史經驗提醒我們,制度的建立健全對疫情防治有著極為重要的作用,包括疫情的上報與信息公開制度,物資的儲備、捐贈與使用制度,人員的調配、支援與獎懲制度等。特別要指出的是,制度顯著優勢的發揮不僅僅要在建立健全上下功夫,更要在貫徹落實上下功夫,才能對疫情防治發揮切實功效。恩格斯指出:“一個新的綱領畢竟總是一面公開樹立起來的旗幟,而外界就根據它來判斷這個黨。”[20](P325-326)這指出了政黨領導下制度及體制機制的重要性,也是對馬克思主義政黨的基本要求。在2019年末暴發的新型冠狀病毒肺炎疫情中,習近平總書記多次作出重要指示,中央政治局常務委員會多次召開專題會議研究部署,中央應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作領導小組加強領導,湖北省武漢、黃岡、孝感等十余座城市采取史無前例的“封城”措施,各省市建立既立足于本地實際又相互呼應的聯防聯控機制,全國上下一盤棋,切實發揮中國特色社會主義制度的顯著優勢,為打贏疫情阻擊戰提供了堅強的制度保障。同時,國外對中國疫情積極應對的贊賞,以及歐美、日韓等國疫情暴發后對中國經驗的借鑒,從另一個視角反映了中國的制度優勢。

(三)依靠人民力量

毛澤東指出:“全心全意地為人民服務,一刻也不脫離群眾;一切從人民的利益出發,而不是從個人或小集團的利益出發;向人民負責和向黨的領導機關負責的一致性,這些就是我們的出發點。”[21](P1094-1095)這既是黨在革命戰爭年代不斷取得勝利的寶貴經驗,也是華北解放區在實際工作中的深刻認識。在華北解放區的疫情防治上,華北人民政府始終堅持一切為了群眾、一切依靠群眾,在人民群眾的支持下,華北人民政府對疫情的防治取得了重大勝利,使其得以集中精力開展施政工作,不僅完成了支前任務,而且在政權建設、財經統一、社會治理等方面取得了卓有成效的探索,“共和國雛形”的譽稱充分反映了這一歷史過程。對于人民群眾在突發危機中的偉大作用,從革命年代發展到和平建設時期,黨對這一點均有著深刻認識。如1958年毛澤東有感于江西省余江縣基本消滅血吸蟲的喜訊,特意創作了兩首律詩《送瘟神》,其二熱烈歌頌了新社會人民改天換地、趕走“瘟神”的偉大壯舉,詩句“紅雨隨心翻作浪,青山著意化為橋。天連五嶺銀鋤落,地動三河鐵臂搖”所描繪的景象恰是“六億神州盡舜堯”的人民力量的反映。人民力量生生不息,推動著中國特色社會主義進入改革開放,進入新時代,開啟攻堅克難的新征程。在2019年新型冠狀病毒肺炎的疫情斗爭中,醫務人員堅守救死扶傷的醫院陣地,社區工作者堅守保衛家園的社區防控陣地,黨員干部、警務人員、志愿者戰斗在一線,一個個“逆行”身影后是全國人民構筑起的堅不可摧的人民陣地防線,彰顯了中國人民的偉大斗爭精神。這告訴我們,必須堅定黨的群眾路線,緊密團結群眾,依靠群眾,充分發揮人民群眾的偉大創造精神,構建包括危機防控、交通運輸、服務快遞、科研攻關、公益服務等內容的全方位立體化的群防群治格局,才能在疫情防治以及其他危機斗爭中取得勝利。

四、余 論

痛定思痛,居安思危。中華民族之所以在近代以來的大變局大動蕩中沒有沉淪,就在于我們敢于斗爭、善于總結、勇于開拓,在一次次危機中不斷反思與成長,推動著民族復興偉業不斷深入。2019年末暴發的新型冠狀病毒肺炎疫情不是單純的醫療衛生事件,而是一場造成了社會、文化等多方面問題的危機,在我們黨的領導制度、社會治理制度、應急管理制度等方面的優勢得以體現的同時,在一些領域也暴露了治理的短板、弱項和漏洞。但正所謂危中有機,我們只有在教訓中警醒,才不會讓血和淚白流。沉舟側畔千帆過,病樹頭前萬木春。這次疫情危機所引起的反思是深刻而全面的,從國家層面說,要從思想認知、科學技術、價值關系、法治思維等視角推進國家治理體系和治理能力現代化,從而實現治理理念的重大嬗變;從社會層面說,現實及網絡的社會結構將迎來重大改變契機,在線經濟的發展速度和深度將加快加深,在線教育、在線娛樂、在線辦公等行業在社會生活中的影響將進一步加強;從個人層面說,對公共事務的關心與監督、對自身生活方式和健康狀況的關注、對人際關系的調整等將發生重要變化,個人與國家、社會的關系將更加密切。更進一步地說,此次疫情提醒我們不僅要關注當下的實際,更要著眼于民族復興的未來遠景;不僅要立足于本國實際,也要考慮“全球共此涼熱”的世界格局,在深刻反思與冷靜思考中切實推進國家治理體系和治理能力現代化。

注釋:

①1948年5月9日,中共中央決定晉察冀解放區和晉冀魯豫解放區合并組成華北解放區,其轄區包括察哈爾、熱河全省和冀晉邊、冀熱邊等地。因此,本文主要研究的是1948年5月至1949年10月以前的華北解放區疫情(當然,為了討論的方便,在時限上會有前后的適當延伸),以及中共領導華北人民政府在疫情上的防治。

②可能是轉折年代波瀾壯闊的革命戰爭吸引了大部分的眼光,學術界對華北解放區疫情防治的研究相對薄弱,相關研究成果大致可分為三方面的考察:一是醫療衛生視角的研究,如張曉霞立足于大區政府衛生施政的討論(參見張曉霞《華北人民政府時期醫療衛生事業研究》,河北師范大學2012年碩士論文),何燕基于新中國鄉村社會建設的回顧(參見何燕《華北鄉村醫療衛生事業的起步——以河北省昌黎縣為例(1949—1968)》,《河北廣播電視大學學報》2012年第6期),皆對華北解放區的疫情有一定的史實還原;二是中共加強轉折年代執政建設視角的研究,如劉建民在對華北人民政府執政全景回顧中的相關探討(參見劉建民《華北人民政府研究》,首都師范大學2007年博士論文),賈鴿就河北區域政府對疫情的應對進行了系列研究(參見賈鴿《1946—1948年河北的疫情及其防治》,河北大學2008年碩士論文);三是理論范式方面的思考,如楊念群對政治、身體與醫療關系的討論極具代表性(楊念群《再造“病人”——中西醫沖突下的空間政治(1832—1985),中國人民大學出版社2013年版》。以上成果為華北解放區疫情防治的研究奠定了基礎,但是從歷史與現實相統一和整體視野出發,華北解放區疫情防治問題依然還有深入探討的空間,特別是對于疫情防治中制度建構、社會變遷、人的活動等問題的討論,尚待加強。這也是2019年末暴發的新型冠狀病毒肺炎疫情的反思下,本文以治理視閾進行針對性研究的重要緣由。