聲學實驗下的湖北襄陽樊城區方言單字調淺探

王夢瑩,李幾昊

(1.廣西大學 文學院,廣西 南寧 530004;2.廈門大學 人文學院,福建 廈門 361005)

襄陽地處位于湖北省西北部,自古就是交通要道,有著七省通衢的美譽之稱。襄陽方言,即襄陽話,也即是襄城區和樊城區兩區域土著居民所使用的語言。襄陽方言也受到了周邊地區的影響。襄陽方言屬于北方方言的西南次方言,雖然長期以來較好地保持了本地的方言特色,但也因為特殊的地理位置而受到周邊地區方言的影響,主要是西南受秦巴方言的影響,使語音“清輕略帶秦”,東北邊語音濁重近豫音。同時,南北兩岸的襄城和樊城,隔漢江相望,這樣導致了襄城和樊城方言的差異,不過隨著漢江之上橋梁的修通,兩地聯系加深,差異也隨之縮小。

關于襄陽話聲調研究的文獻資料非常少,截至目前關于襄陽城區方言聲調的研究資料,主要有四份:

趙元任《湖北方言調查報告》[1]指出,襄陽城區方言有四個聲調,分別為:陰平,自“中”升至“半高”(34),今用中升調號(24);陽平,自“高”降至“半低”(52),今用高降調號(53);上聲,高平調(55);去聲,自“半低”降至“低”再升至“中”(213),今用低降升調號(313)。《襄陽縣志》[2]中指出襄陽方言的陰平是34、陽平是52、上聲是55、去聲是213。張彥林《襄陽話與普通話音系比較》[3]中指出,襄陽方言的陰平是34、陽平是52、上聲是55、去聲是212。呂小艷《襄陽城區方言的多維研究》[4]中指出,襄陽方言的陰平是34、陽平是52、上聲是55、去聲是312。

從以上四家對襄陽話聲調的描寫可知,其共同之處在于對陰平調值的記錄相同,調類也相同,對襄陽方言調型和具體調值的描寫也僅僅存在細微不同。

然而,語言系統中語音是相對而言變化較快的。從趙元任《湖北方言調查報告》[1]發表到現在,已經過去了八十多年,在這八十多年中,襄陽方言的聲調可能已經發生了一些變化。本文擬采用聲學實驗的方法來探究襄陽市樊城區方言的聲調特征和現階段聲調的實際情況,并分析造成調值變化的原因。本文采取同一個調多個例字樣本的實驗語音學方法,從聲學特征的角度研究襄陽樊城區方言單字音聲調的音高特征,用Lz-score的方法對原始基頻數據進行標準化處理,再根據五度標調法的原則確定各聲調的調值,并將其與前人研究得出的結果進行比較。

一、實驗說明和實驗材料

(一)實驗說明

錄音設備及軟件,使用HP ENVY NOTEBOOK,內置音頻設備為CyberLink WebCam Virtual 6.0以及Realtek High Definition Audio,麥克風為OPPO-MH133。采用Cool Edit Pro錄音軟件進行錄音,采樣率為16000,單聲道錄音,采樣精度為16位。

語音及數據處理軟件使用Praat語音處理軟件提取聲調的基頻(Fundamental Frequency)、時長( Duration) 等數據。利用 Microsoft Office Excel 2012對實驗所得的數據進行統計、分析,繪制出聲學量表。

發音人,本實驗有三位發音人,兩男一女。

發音人1:程根趙,男,68歲,襄陽市樊城區人,文化程度為初中,一直在襄陽市樊城區居住,從未長時間離開本地,生活的語言環境一直說襄陽話,不會說其他地區的方言,不會說普通話,受其他語言影響較少。

發音人2:馬嘯民,男,23歲,襄陽市樊城區人,文化程度為研究生在讀,從小就會說地方方言,會說普通話,不會說其他地區的方言,上學期間脫離襄陽話的語言環境較久。

發音人3:王夢瑩,女,23歲,襄陽市樊城區人,文化程度為研究生在讀,從小就會說地方方言,會說普通話,不會說其他地區的方言,上學期間脫離襄陽話的語言環境較久。

因此選擇發音人1作為老派襄陽話的代表,發音人2和發音人3作為新派襄陽話的代表。

聲調段的確定,在本實驗中,實驗者以朱曉農在《上海聲調實驗錄》[5]中的標準和原則為依據來確定聲調段:“聲調終點的確定原則是,降調基頻終點定在寬帶語圖上的基頻直條有規律成比例的間隔結束處;升調基頻的終點定在窄帶語圖上的基頻峰點處,以結尾處最高的峰點值為終點取值,平調基頻的終點基本參照去聲的標準和Intensity曲線。”在實際操作的過程中,我們如果遇到一些聲調曲線帶彎頭或降尾的情況時,根據此項原則會適當選擇試驗聲調段。

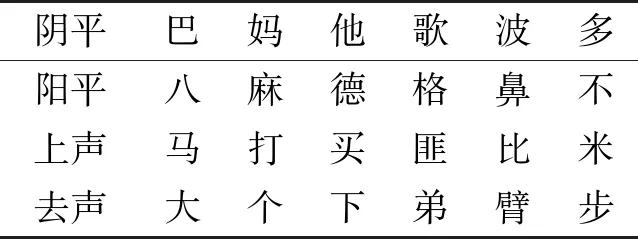

表1襄陽市樊城區方言單字調聲學實驗研究實驗例字

陰平巴媽他歌波多陽平八麻德格鼻不上聲馬打買匪比米去聲大個下弟臂步

(二)實驗材料

本文主要根據《湖北方言調查報告》[1]中襄陽方言部分并參考中國社會科學院語言研究所編的《方言調查字表》[6],確定本次實驗的例字(見表1)。

實驗錄音過程中,發音人按照實驗調查例字表調類的順序,每個字讀兩遍,一遍為一個樣本,每個調類12個樣本,4個調類共計4*12=48個樣本。然后用Praat軟件[7]對錄音文件進行切分,最后錄音樣本以Windows PCM(*.wav)語音文件格式存儲。

二、實驗數據與處理

實驗通過運用Praat語音分析軟件,對每一個調值的音頻文件進行了分析。再得到波形圖、寬帶語圖或窄帶語圖后,結合所得圖表,實驗者需要在標注層上對有效的聲調段進行確定和標記,必要時也需要進行手工修改。在確定的聲調段上運行十點基頻腳本文件,并將聲段分為十等份,提取十個采樣點得出每個采樣點的基頻數據。并分別計算出陰平、陽平、上聲和去聲的各個樣本相同采樣點上的原始基頻平均值及標準差。再通過利用 Excel制表做出折線圖,得到襄陽樊城區方言聲調的基頻圖。

(一)單字調基頻均值及標準差

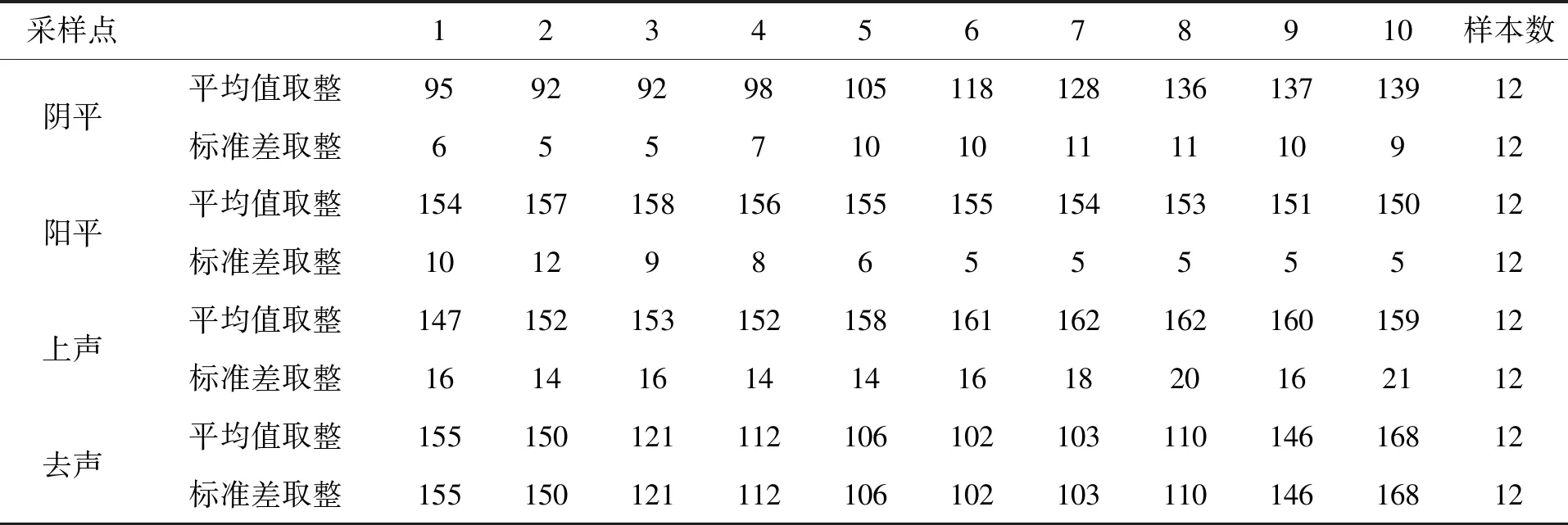

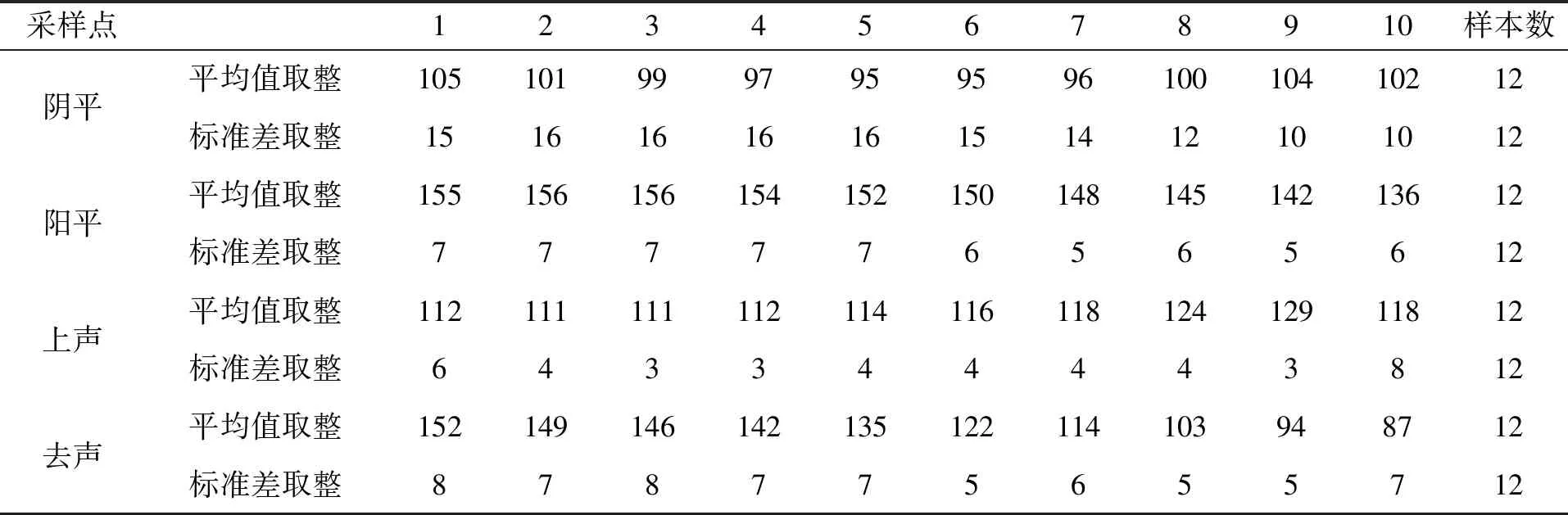

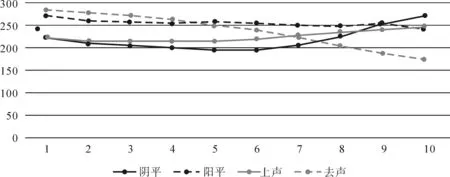

發音人1、發音人2和發音人3的每一聲調在各采樣點上的基頻均值及其標準差,見表2、表3和表4。

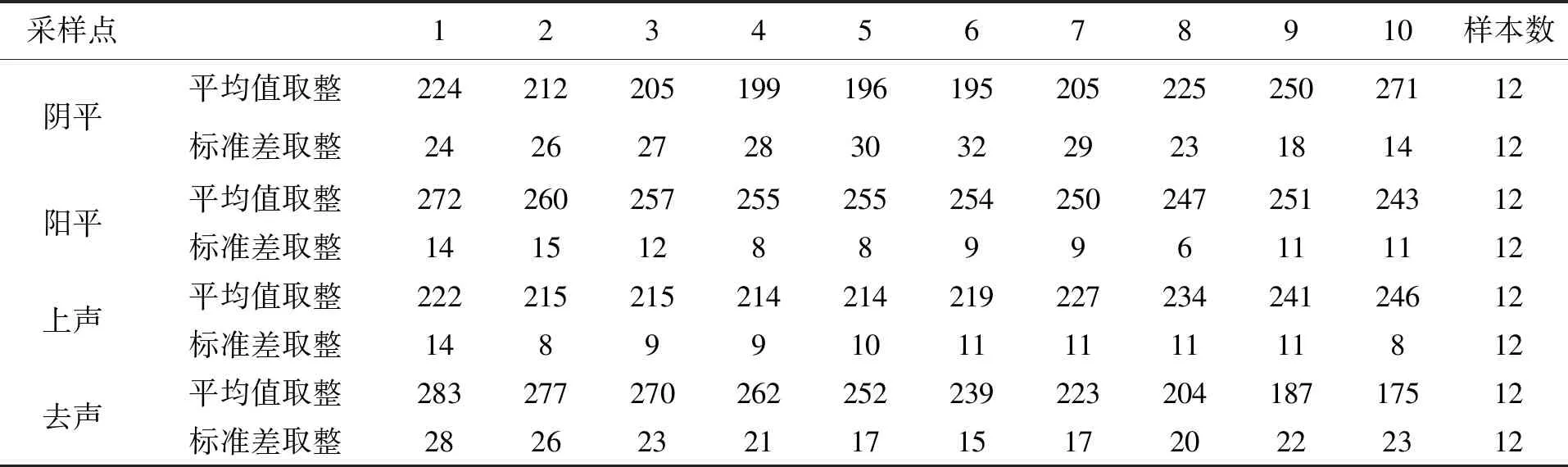

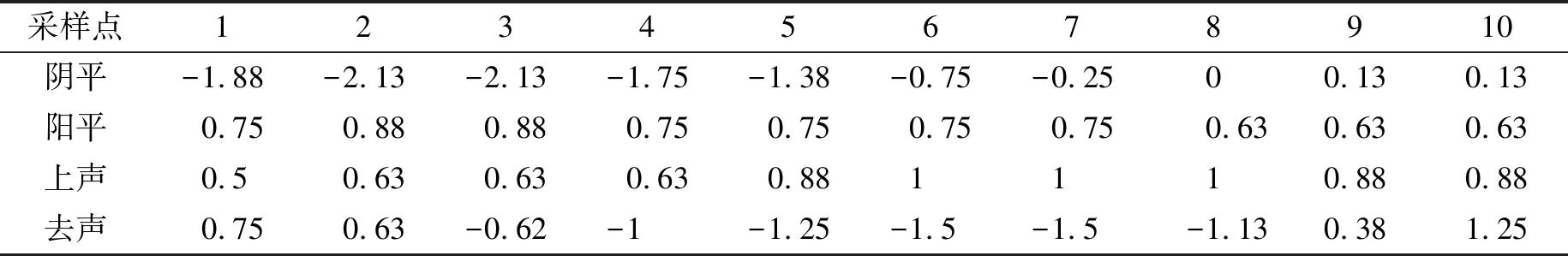

表2 發音人1襄陽樊城區方言單字調基頻均值及標準差 平均值單位:赫茲

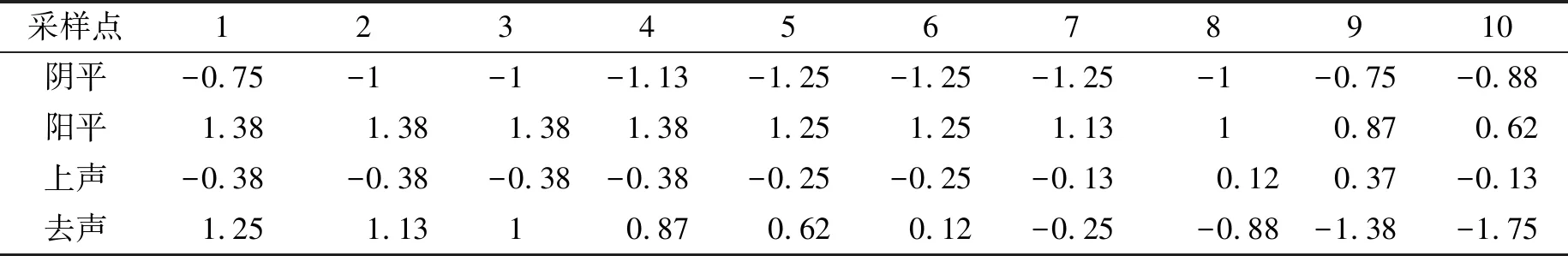

表3 發音人2襄陽樊城區方言單字調基頻均值及標準差 平均值單位:赫茲

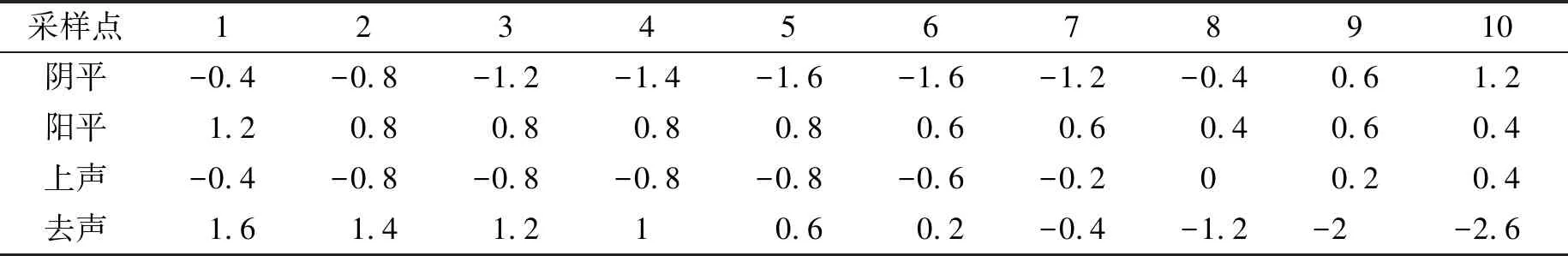

表4 發音人3襄陽樊城區方言單字調基頻均值及標準差 平均值單位:赫茲

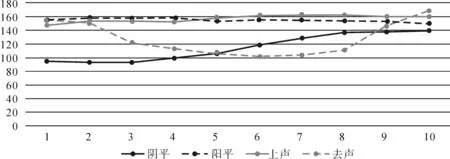

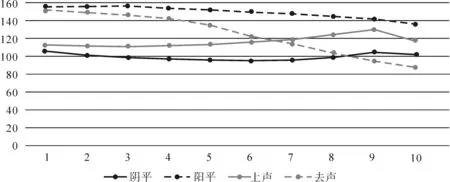

(二)單字調的基頻曲線圖

我們利用Excel圖形將數據做成三個發音人單字調的基頻曲線圖,如:

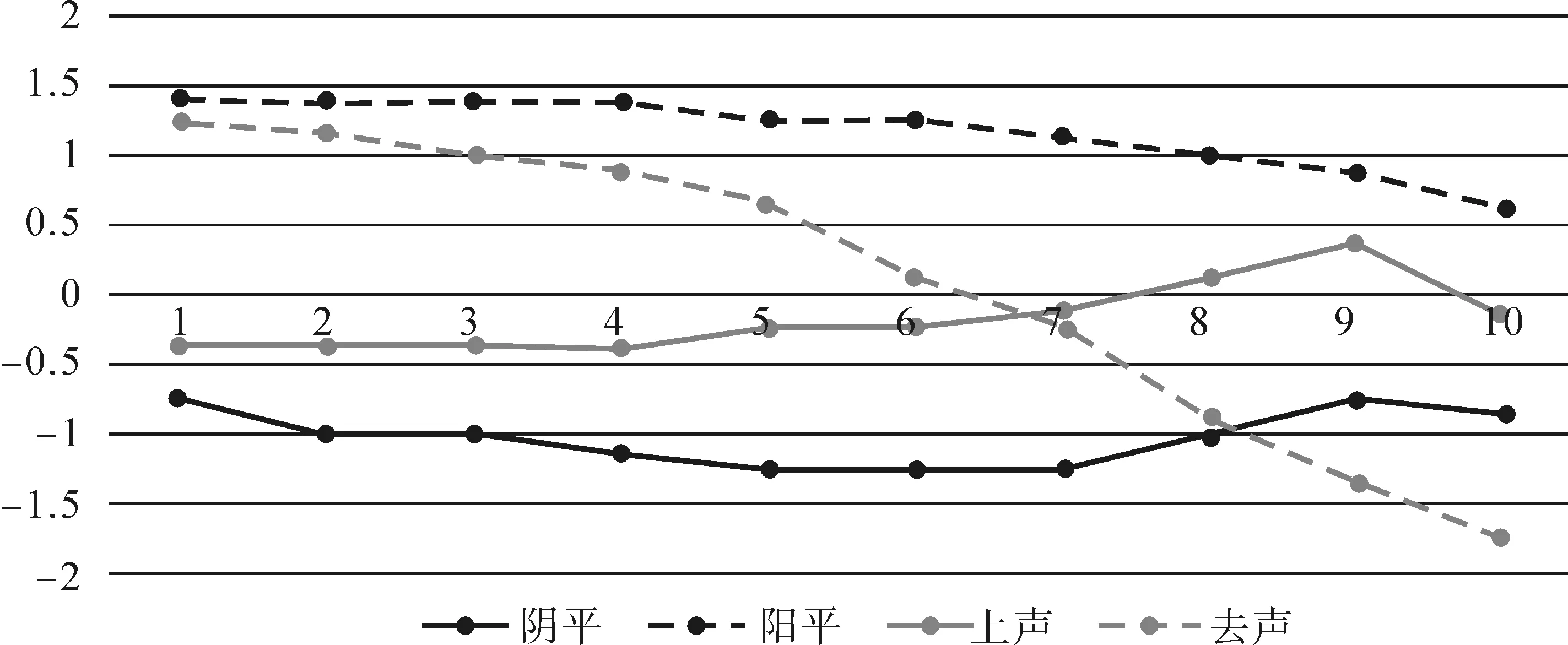

圖1 發音人一基頻曲線圖

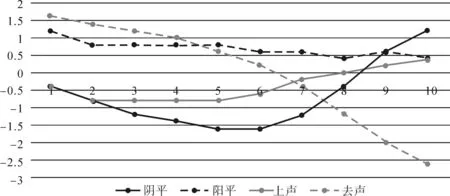

圖2 發音人二基頻曲線圖

圖3 發音人三基頻曲線圖

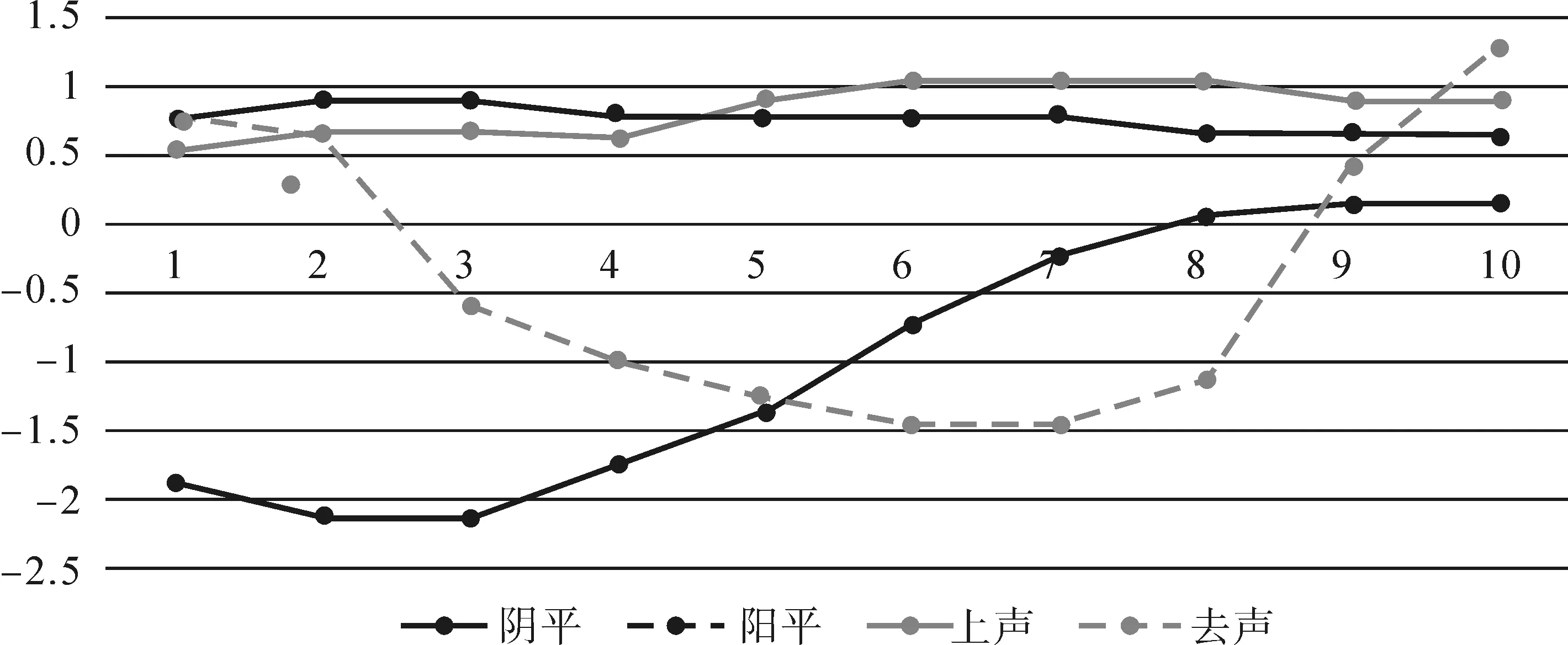

綜合圖1、圖2和圖3所示的曲線走向,我們可以清楚地看到圖2和圖3的曲線走向更為接近,而圖1 與圖2、圖3則相差較大。

陰平:發音人1體現為一個升調,從95Hz大致逐步呈上升趨勢,直至138Hz。發音人2和發音人3則體現為凹調,聲段三分之二處降到最低,繼而呈現上升趨勢。

陽平:發音人1 、發音人2和發音人3都是體現為降調。

上聲:發音人1 總體體現為平調,但是發音人2和發音人3相對有上升趨勢,體現為升調。

去聲:發音人1體現為凹調,在聲段中部達到最低為102Hz,后呈現上升趨勢,直至168Hz;發音人2和發音人3則都體現為降調,下降趨勢明顯。

(三)標準化分析處理

通過原始的基頻數據就可以初步推斷出聲調的調型,但這樣的基頻數值體現的并不是相對音高。因此,必須對基頻數據進行標準化處理,通過標準化的定量描寫,客觀地分析發音人的發音情況。所以本文采用對數Z-score法進行數據的標準化處理。

對數Z-score (Lz-score)的轉換法用的是對數形式,計算公式為:

其中,xi是采樣點的基頻F0值,yi=logxi,所以yi是基頻F0的常對數值,而my和sy分別是yi(i= 1,2,…,n)的算術平均值和標準差,因此my就是原始基頻值的對數幾何均值。

在用對數Z-score法進行基頻數據的標準化處理時,起點的F0值受音節前輔音的影響很大;在確定聲調段時,降調調型段與降尾段的界限很不清晰,難以辨識,因此各調類起點和降調終點的基頻值在標準化處理時不予考慮。三名發音人的各聲調基頻平均值換算成對數Z-score值的結果見下表:

表5 發音人1音高LZ值表(Hz)

表6 發音人2音高LZ值表(Hz)

表7 發音人3音高LZ值表(Hz)

根據以上數據,利用Excel做出了音高的Lz-score曲線圖,如圖4、圖5和圖6所示:

圖4 發音人1音高Lz-score曲線圖

圖5 發音人2音高Lz-score曲線圖

圖6 發音人3音高Lz-score曲線圖

四、實驗結果與前人結論的對比分析

為了使歸一化數據更為直觀,將歸一化的Lz值轉化為RD(relative degree)值,進行五度制轉換。轉換公式為:RD=[(LZ+c)/2c]×5。C為發音人LZ值中最大值的絕對值。經過公式轉換后,RD值最小為0,最大為5,即調域為(0,5)。這樣得到的RD值就是采樣點的五度制的參考標度。

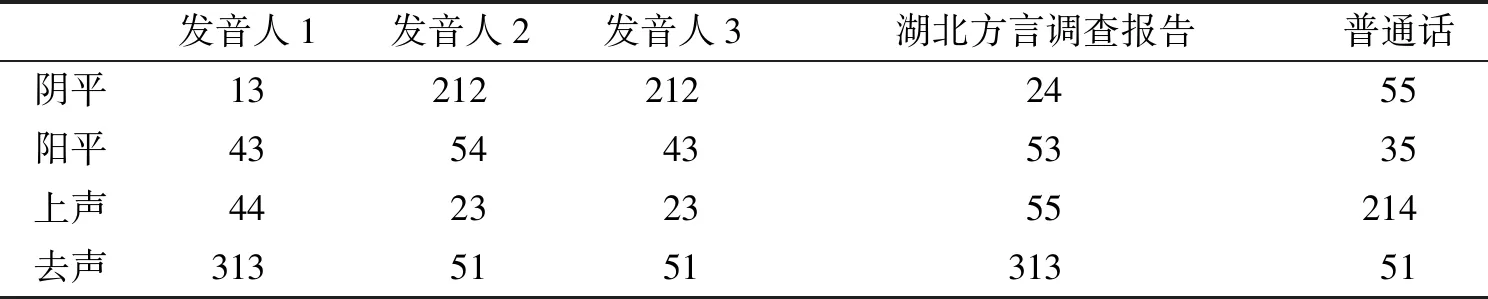

表8 聲調對比

根據以上數據得到三個發音人的聲調的五度值為:發音人1的是,陰平13、陽平43、上聲44、去聲313;發音人2的是陰平212、陽平53、上聲23、去聲51;發音人3的是,陰平212、陽平43、上聲23、去聲51。我們將三名發音人的聲調數據和前人聲調數據以及普通話聲調值進行對比,如表9所示:

表9 聲調對比

由上表,首先,發音人2和3的調型與《湖北方言調查報告》[1]的調型差距較大,調值也并不接近,3名發音人只有陽平調值相近。與此同時,發音人2和發音人3的調值幾乎一致,只有陽平相差一個度。可以推論:關于襄陽話的調值方面,新老派襄陽方言人之間的差距還是較為明顯的。

其次,將本實驗結果與《湖北方言調查報告》[1]的結果進行比較。表9中可以明顯看出發音人1的聲調值與《湖北方言調查報告》中的聲調值更為接近,二者調型完全相同,而調值雖不完全相同,幾乎都只差一個度,去聲的調值完全一致。但是發音人2和發音人3的聲調值與發音人1相差較大。

從張靜芬和朱曉農先生的《聲調大鏈移》[8]可知,調值自然演變具有明顯的鏈狀規律性。即平調從高平的55>中平44>低平33;升降調52>42>32>23>24/34>35/45,這個是合理的鏈式變異。由此可知,發音人1和方言調查圖表的音值是符合語音發展趨勢的。然而發音人2和發音人3的音調音型都出現不規則音變。現做出如下推論:

從檢測結果可知,襄陽話的陰平為低升調。但是發音人2發音人3的結果為212低曲折調。實驗者以為其演化過程可能受了普通話陰平為高平調的影響,低平調的襄陽話負遷移為低平調(22),但是平調和升調在調型聽覺上還是有區別的,就可能造成了212的低曲折調。人類發音趨勢有高平調向低平調發展的趨勢,同時由于純低調是有一個“隨機變異”性,因此22調在真實發音中,發成32、323、212、23都是會有的。因此在多層影響下,新派襄陽話陰平調可能發展為212的低曲折調。

在《湖北方言調查報告》[1]中襄陽話上聲是高平調。而發音人2發音人3的檢測結果是低升調。在本次測試選詞中,上聲皆為唇音,且其中大部分為鼻音。這類輔音在一起時會把調值降低。鼻腔共振會分攤一部分氣流,壓迫聲帶的氣流下降,振動頻率減小。同時從側面說明,發音人1,維持44高平調的調值,說明發音為純正襄陽話,沒有被輔音干擾多少。而年輕人并沒有純正的聲調感,很多都是變異的,很可能被輔音嚴重干擾。

在《湖北方言調查報告》[1]中襄陽話去聲是313的低曲折調,而發音人2和發音人3的檢測結果為51。與普通話去聲高降調吻合。很可能是在普通話調型調值的干擾與語音趨簡規律影響下,從曲折調變成了高降調。

以上關于湖北襄陽樊城區方言單字調中,新派發音人與《湖北方言調查報告》[1]中的調值不同的原因的推論,還值得在后續掌握更多材料的基礎上進行更深入的研究。

經過以上分析,最終得出襄陽話中新派發音人的聲調調值為:陰平212,陽平43,上聲23,去聲51,而老派發音人的調值為陰平13,陽平43,上聲44,去聲313。而新一代年輕人的襄陽話可能受到了普通話或其他因素的干擾,尤其去聲反映最突出。同時,從拉波夫的同序異質論可知,語言系統是一個復雜的動態異質系統。方言變體是由其社會屬性如性別、年齡、文化等因素決定的。由此實驗者認為可能造成新襄陽話上聲變體的因素主要體現為年齡和長期所處語言環境。新襄陽話使用者年齡較小,語感不穩,且受過良好的教育,對普通話接觸較多,同時年輕人的方言調感較差,遇到較為復雜的音調,容易受到其他因素干擾出現音調音型的改變,其中上聲最為明顯。

聲學實驗語音的分析方法雖然科學客觀,但是本實驗所得出的結論并不能完全作為定論。對襄陽方言聲調特征更全面的描寫還需要擴大實驗樣本數量,同時對于發音人的選擇也需要考慮地區代表性,并考慮到發音人的年齡和性別,同時還需考量社會語言學方面在內的多種因素,力求更全面地反映和揭示襄陽方言的調值變化及其背后語音演變的現象和原因。