“取”“與”皆棄的楊朱生命哲學

劉黛

摘要:《列子·楊朱》中楊朱師徒與禽子的對話,展示了有可能歸屬于楊朱的生命哲學。與學界熟知的不拔一毛以利天下的命題不同,它呈現為兩個并列命題——“不損一毫”與“不利天下”,主張對外物“不與”也“不取”,對自我不損一毫也不增一分。其中,大禹作為“不取”的典范被稱許。由此可能釋放出關于文本與思想的更多信息。極端的不與、不取有違常情,卻指向一種摒棄物利、遺世獨立而專注于精神修養的養生觀。它基于“我”與物的區分,展現為對自我自足性、純粹性的極端堅守。敬重生命與顛撲不破的自我完足信念,對于現代人類抵御異化有重要價值。在此哲學分析之上,思想史中楊學的興盛與堙沒現象,亦可得以重新解釋。

關鍵詞:不與;不取;楊朱;生命哲學;自我觀念;精英楊學;世俗楊學

我們對楊朱這位缺少著作傳世的思想家的印象,通常來自于孟子“拔一毛而利天下不為”(《孟子·盡心上》)之說。《列子·楊朱》中楊朱師徒與墨家禽子的一段對話似乎直接印證了這一說法。這段對話將是本文討論的起點,所以我們首先要說明是在何種意義上使用它。《列子》被指為偽書,這段文獻的可靠性也隨之成為問題。然而早期古籍的編撰成書原本就很復雜,即使能確定一部書晚出,其中的材料及思想也可能其來有自。圍繞“天下”“一毛”的這段對話因為有《孟子》和《韓非子》的旁證,也許可使我們在否定《楊朱》作為可信的楊朱材料時對它網開一面。不過,即便不能確定它真實地發生過,沒有十分的把握將之歸屬于楊朱,學界也還是難以否認它所反映的思想與典籍中提及的楊朱有某種相似性。而較之界定文本的種種歷史屬性,本文首先關心的是它所呈現的哲學思想。所以,我們不妨先懸置對它的考辨,暫籠統地稱之為楊學,如此來進行文本的疏解,以期釋放其中的哲學和有可能是關于楊學的更豐富的信息。

一、文本的再疏解

我們討論的文本如下:

楊朱曰:“伯成子高不以一毫利物,舍國而隱耕。大禹不以一身自利,一體偏枯。古之人損一毫利天下不與也,悉天下奉一身不取也。人人不損一毫,人人不利天下,天下治矣。”禽子問楊朱曰:“去子體之一毛以濟一世,汝為之乎?”楊子曰:“世固非一毛之所濟。”禽子曰:“假濟,為之乎?”楊子弗應。禽子出語孟孫陽。孟孫陽曰:“子不迭夫子之心,吾請言之。有侵若肌膚獲萬金者,若為之乎?”曰:“為之。”孟孫陽曰:“有斷若一節得一國,子為之乎?”禽子默然有間。孟孫陽曰:“一毛微于肌膚,肌膚微于一節,省矣。然則積一毛以成肌膚,積肌膚以成一節。一毛固一體萬分中之一物,奈何輕之乎?”禽子曰:“吾不能所以答子。然則以子之言問老聃關尹,則子言當矣;以吾言問大禹墨翟,則吾言當矣。”

它由楊朱對“古之人”的稱贊和禽子、孟孫陽關于去一毛以濟世的論辯構成。后者因印證了《孟子》的批評,而成為解說楊學的必引之例。后世的誤解也由此產生。孟孫的反駁用的是歸謬法,即按照禽子的邏輯推演下去,推至一個讓其自己都無法容忍的結果,由此說明在此方向上跨出一小步就已經蘊含了錯誤。這一小步,即損區區一毫來利他。這在常人都可接受。禽子意圖通過常情可容的這一小步,把一毛不拔的楊朱引向“利他”。而孟孫則試圖證明,“失之毫厘謬以千里”,一旦開啟這樣一種身與利的交易模式,就會滑向己身被吞噬的深淵。更精微地來說,這里其實牽扯到兩個層次的問題:其一是“身”與“利”,其二才說到“利己”還是“利他”。而楊朱師徒的主張在前一層次就已經完成了,他們選擇了“身”而非“利”,便再談不上利己或利他了。當然,這里的“利”是狹義,指通過某種交換行為產生的“收益(profit)”,而非廣義的“好(good)”。在楊朱看來,這種摒棄交易、不取收益的做法恰恰對自身是好的。墨者身份的禽子,以“利”為基點,在第一個層次上就已然與楊朱分道揚鑣,然而其論辯卻并未在此展開,而直接跳到利己利他的問題上去了。讀者不識破這兩層機關,便會任由禽子的誘導式提問將楊朱師徒推至極端自利的境地,而忽略了辯論者的真實意圖——孟孫并未認真對待一毛濟世的假設,不過借由歸謬辯術來揭示開啟交易所蘊藏的危險。

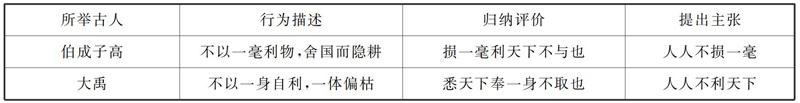

孟孫要證明的是“不交易”的原則。這一原則在文本開頭楊朱自己的言論中,被具體地表達為“不與”和“不取”兩方面。細讀其文,便會發現我們熟知的“不損一毫而利天下”命題,本來是彼此平行的兩個命題:一是“不損一毫”,一是“不利天下”。而廣為人知的卻是將兩者雜糅后的命題。由于中國文字的多義性,似是而非的理解極易產生。就此段而言,以“利”字為中心的幾個詞組模糊了讀者的視線。不過,由此產生的歧義,通過梳理行文脈絡便能澄清:楊朱從稱舉、描述兩位古人的行為開始,進而分別對其進行歸納評價,最后提出兩方面的主張。兩者的平行敘事貫穿于這段言論的始終,可一一對應如下:

如不少學者所言,此處“利”字作“以……為利”“從……獲利”解。

由此,楊朱的主張非常清晰:一是像子高一樣,不用自己的生命,哪怕是一根毫毛去交換外物之利,不為物利而輕身;二是像大禹一樣,不汲汲于利益自身,不以天下養己,或說不為己而謀利于天下。前者反對追逐外物之利,后者反對兜攬自身之利。這兩種“求利”都是人的本真生命與精神的消耗,只不過前者體現為逐物,己身被物驅使,是“物”對“我”的蠶食;后者體現為“我”的擴張,吸取天下之利附于己身,導致“我”被“物”拖累。兩者皆傷生,所造成的欠缺或者贅余都將成為修身的阻礙。所以,對于外物,楊朱主張既“不與”也“不取”;對于自我,則既不損一毫也不增一分。較之于單方面強調“不與”“不損”的傳統理解,兩方面并舉才完整地表達了楊朱的主張。此主張最終體現為兩個否定:“不損一毫”與“不利天下”。聽者將兩者摻糅,才會發出“去子體之一毛以濟一世”的追問,而由此引發的辯論又加強了這一誤解。因為對讀者而言,孟孫的歸謬論辯中,首先吸引眼球的不是辯者的真實意圖,而是浮現在文字中那種驚世駭俗的吝嗇。

二、大禹作為“不取”的典范

其實,注意到上述兩方面者,不乏其人。呂思勉、胡適等在此處皆不誤。不過,隨著文本的梳理,一個新的、幾乎未被專門討論過的問題浮出水面:文本中,大禹與伯成子高一起,充當了楊朱主張的演繹者。也即是說,楊朱同時稱許了子高和大禹。在文脈不清的情況下,我們容易以為,禹在這里只是作為子高的反例和批評對象被提及。而一旦厘清了文本層次,這種誤讀就不攻自破了。但是,新的疑點產生了:楊朱何以稱贊大禹?這是需要特別加以說明的,因為它與有關楊、墨的一般認知不符。大禹“腓無肱,脛無毛”,其大公無私、損己利天下的做法正是楊學反對而墨家推崇的,且《楊朱》后文批評禹是“天人之憂苦者”、徒有死后之名而無實益。那么,此處對禹的臧否就需要動刀甚微、小心研判了。

在楊朱所舉的兩位古人中,“不損一毫”的子高吻合了人們對楊學的一般理解,而與之行為相反的大禹,恰恰示范了其容易被忽視的另一面——“不利天下”。一個絲毫不“與”于物,一個絲毫不“取”于天下,“不與”“不取”在二人身上分別得以最精純地展示。這就是楊朱推舉禹的原因——禹不從天下謀利。而這與墨家對禹的推崇有著微妙之別。

墨推崇禹,是因他利益天下;楊贊許禹,卻是因他不利益自身。更簡練地說,墨取其“利”,楊取其“不利”。禹自己是怎樣暫且不說,后人對禹的認識卻恰能反映這些學派各自的氣質特征。若將孔子對大禹的稱贊與此一同比較,話題就更有意思了。孔子說:

禹,吾無間然矣。菲飲食,而致孝乎鬼神;惡衣服,而致美乎黻冕;卑宮室,而盡力乎溝洫。禹,吾無間然矣!

禹治水乃受命于天子,“盡力乎溝洫”是看重責任,贊美這一點不難理解。而自己粗衣糲食卻講究祭祀禮服,且極盡豐厚之食孝敬鬼神,對此加以贊美,用意何在?祭祀是信仰層面的,用中國哲學的語言來說,是與“天”相關的;而日常的吃穿用度是“利”的層面,是在“天”之“下”的。孔子并未像墨家一樣贊美禹帶來“天下之利”,而是贊美他對信仰,也即對“天”的重視遠超過對物質生活,也即對“天下之利”的追求。由此看來,楊朱不取其“利”而取其“不利”,倒與夫子更接近。

再換言之,楊朱稱贊的是禹對天下的“不取”,而墨家稱贊的是他對天下的“給與”。在老、莊等先秦道家的哲學中,天下沒有一樣東西在根本上是自己的。連“汝生”也“非汝有”,“性命非汝有”,“孫子非汝有”,更遑論世間萬物及其所帶來的“利”了。楊朱或許分享了同樣的哲學。形下者源于地,形上者得自天,而一切最終皆要回到天地的運行流轉中去。那么,既然這些都不是“我”的,又怎能拿來“與”別人?既然不是“我”的又怎能“取”來占為己有?《莊子·庚桑楚》說:“去、就、取、與、知、能六者,塞道也。”物利的取與對于修道而言是阻塞,能去之,才能達到“正”“靜”“明”“虛”乃至“無為而無不為”的境界。

不只道家,孟子對“取”“與”也持謹慎態度:

可以取,可以無取,取傷廉。可以與,可以無與,與傷惠。

非其義也,非其道也,一介不以與人,一介不以取諸人。

抑制人為的取與交易大約是先秦哲學的主流,而楊朱則順著這種傾向走到了極端。大禹恰好充當了“不取”的典范,至于因“不取”而不得已,導致“一體偏枯”,這并非是楊朱要效仿的。他在大禹這個例子上,是用其內核而遺其外形。

文本分析到這里,不妨再對其歷史屬性略作推測。在我們一貫的認識中,楊朱思想與大禹相悖。這種認識指向一個更整齊、清晰、更涇渭分明的楊學。而在上述文本中,楊朱卻對大禹有所推許,在對禹的臧否上不是非黑即白的,而顯示出更豐富的層次。一種觀念、一個學派的原初形態往往不如它在經過發展后更整齊分明,卻一定比它在發展后更具有原創氣息,包含更多的可能性。那么,即便不能斷定這段文本出于早期,我們或也可以推測,其中的思想是較為原初的。

三、取與皆棄的生命哲學及其中隱含的自我觀念

《孟子》說楊朱“為我”,《呂氏春秋》說他“貴己”,《淮南子·泛論訓》謂“全性保真,不以物累形”。從前面的文本疏解來看,“為我”與“貴己”并非以“利己”的方式來達成,“保真”也并不僅僅局限于不損身。一種通俗的自私自利觀念并不足以刻畫楊朱哲學。于是,一些學者高標楊朱的政治關切,即將“為我”拓展為一種公共原則,以達到天下大治的效用。而本文則要探討這種修真哲學本身。這是楊學最精髓的部分,它與先秦儒、道的修身觀、生命觀相通。我們甚至可以推測,它保存了某種重要的古代生命哲學。

取與皆棄,可以通俗地表達為,不讓天下占一點便宜,也絕不占天下一點便宜。其目的,在于“保真”。“與”于物,必然損耗“我”的身力心力,更重要的,“與物相刃相靡”的習氣使得精神總處于向外馳逐的狀態;而“取”于天下,尤其是有心于“取”,則會導致“我”的附屬事物增加,于是,“我”的精神必須要擴散、蔓延到這些事物,其結果是“我”的稀釋。前者損“真”,后者同樣有害于“真”。

這種通過斷絕交通來保持“真我”的觀念有其特定的哲學基礎,即“我”與“外物”、與“他者”的區分。我是我,他是他,內是內,外是外,界限分明,不相摻和,兩不相欠。這種區分意識誠然并未達到哲學上的究極,在氣象上也不敵莊子的“萬物與我為一”,或孟子的“萬物皆備于我”。但不可否認,強調“區分”使人表現出一種清潔的處世姿態。取與皆棄背后的心理,是極端的潔身自好,不與世交易,更不可能與世污濁,從而保證“我”的純粹性。如果用《莊子·逍遙游》中修為的不同層次來量度,它類似于“定乎內外之分”的宋榮子,只不過宋榮子定的是名與身之分,而楊朱劃清的是利與身之界。就老莊道家描述的修道方向來看,能“定乎內外”,拋卻對于他人、外物、世界的熱切之心,而專注于自己的生命與精神,這大概可以作為修道的起點了。

然而,這種主張有悖于生活常情。人類結群而居,協作共存,無時無刻不在取與交通之中。即便隱逸深山,亦不能不通過與自然環境的熱量、物質交換來維持生命。徹底地不與不取,在人類世界是不可能的。尤其是“不取”——以物養身是人類最自然的行為,也是最根深蒂固的觀念,如若不取外物的滋養,就不能保存生命。且既然身重于物,以物養身便順理成章。何以又說“悉天下奉一身不取”?

先秦道家的思想資源可以給出解釋。一者,“奉一身”不需要“悉天下”。《逍遙游》中堯讓天下于許由,許由謂“鷦鷯巢于深林,不過一枝;鼴鼠飲河,不過滿腹”。對于這些高潔之士來說,余食贅形乃不堪之苦。在道家看來,連人的身體都是附贅懸疣,又拿天下來做什么?贅余者障道。二者,“利”是形下的,外物之利可以供養人之“身”,卻未必足以供養其“神”。說楊朱“為我”,這個“我”并不只有形下的含義。否則,剛死之人,其尸與活人之身無甚區別,何以無人認為死者的“我”還在那里?由此,形下之身雖重于物,卻未臻于生命之究竟。縱然不為外物損傷一毫,但若不得已失去了腳,也能“視喪其足猶遺土也”,因為“猶有尊足者存”。而外物縱可養“我”的形下部分,卻難以養其形上者。甚至,形下部分也未必能養。《莊子·達生》說“物有余而形不養者有之”:

悲夫!世之人以為養形足以存生,而養形果不足以存生,則世奚足為哉!……夫欲免為形者,莫如棄世。棄世則無累,無累則正平,正平則與彼更生,更生則幾矣!

外物之利既不能養“形”,更遑論養“生”、養“神”了。物者粗濁,物利的儲蓄與清凈的養生之道背道而馳。《莊子》的“棄世”主張與楊朱的不與不取幾乎是一致的,這種不恃外物的養生邏輯發展下去,生命修養到了一定境界,便真可能要像“藐姑射之山”的神人一樣“不食五谷,吸風飲露”了。

有意思的是,不但楊朱以及先秦道家不以外物之利為存生養身的正途,《舊約·但以理書》也表達了類似的觀念。書中說巴比倫王從以色列的宗室貴胄中選取若干少年,每天用王自己的酒食來奉養他們,好使他們變得俊美智慧以便侍奉王。但以理等四位少年為了不被酒食玷污,設法只吃素菜和白水。一段時日后,這四位反而比其他少年更加俊美智慧。白水、素菜的長養超過了珍饈美味,很顯然,《圣經》是想說,比之于飲食,信仰更能滋養人。

更進一步說,生命的存養來自兩個方向:一是形下之養,即由物所提供的自下而上的奉養;二是形上之養,即自上而下的賦予,在《但以理書》是信仰可養人,在中國文化是“天”、而非“天下”的世界,才是生命之源。所以,在《圣經》中,珍饈佳肴輸給了信仰;在《莊子》中,“養形”不如“存生”。在此,古代東西方的生命觀有著某種相似。究其原理,在古人看來,一種好的精神狀態足以帶來物質的變化,而形下者卻未必足以干其上。于是,養生也更重在形上之養,重在凝神聚精,使之不散逸,而非獲取外物之利。這也是為什么《德充符》謂有道者不務求于外,不侍奉于物,只“守其宗”;而《逍遙游》中的神人不肯“以物為事”,“其神凝”便足以“使物不疵癘而年谷熟”。

由此,我們或可理解取與皆棄的決絕。它是一種不與天下交易、摒棄物利、遺世獨立,而專注于精神修養的生命哲學。它基于“我”與外物的區分,而展現為對自我自足性、純粹性的極端堅守。在這樣的“全性保真”中,隱含著對“我”的哲學認知。一個自足的“我”不依賴任何外在事物來成就“我”,若非如此,一旦失去這個外在依賴,“我”就不再成其為“我”,而失去了主體獨立于外物的意義。“不與”“不取”的提出不僅是對取與行為的抑制,更重要的,它是在心理和自我認知上對人的一種提示。人的呼吸、飲食乃至種種活動,無疑都將產生與世界的交通,取與皆在其中。但在初民的淳樸狀態中,取與的自然發生未必伴隨關于取與的自覺意識,因而也不產生對取與行為本身及其對象的執著。這時,人可以輕松地回歸到怡然自足的狀態,而不被外物裹挾。他的自我是完滿的。一旦人對所取與的外物及取與行為本身產生“察察”然的知識,并由此生出心理上的依賴,“我”就不再自足。他不再能“守其宗”,而將自我放逐于外,迷失在各樣的歧途中。這大約就是楊朱“哭衢途”的原因。他哭的不是丟失的羊,而是丟失的“我”。

這種提示也正是楊朱哲學在今天的價值。人作為主體,可以使用萬物,可以做某種職業,可以扮演某些角色;但同時,他也可以不。他有超越于器物、制度、職業、倫理角色等等的意義。也正是因為他的獨立自主,物才可能被點亮,世界才可能被創造和演繹。一個完整獨立的“我”不待恩賜,也不能被褫奪,縱然外在際遇與“我”的物質之身發生變化,這個“我”卻不增不減、不來不去。如果伴隨著取與行為的加強,人在認知上將自我與某個外在事物、職業或角色綁定,以為必須在此之上安身立命,那么,一旦失去它,“我”便再無立錐之地。這就是自我認知的異化。如果任由自我被外物裹挾、異化,“我”就墮入“物”的層級。

四、思想史事實的重構:精英楊學與作為“顯學”的楊學

楊學看似怪誕的主張背后,隱匿著對于生命的敬重和顛撲不破的自我完足信念。然而很難想象,這樣一種哲學如何可能成為孟子筆下占據半壁江山的顯學?斷絕取與交易極難身體力行,凝神保真、堅守于“我”的哲學亦并不通俗。它不可能有如此多的受眾。

如果《孟子》所說屬實,那么我們就需要對楊學“盈天下”這個思想史事實進行重構:廣為傳播的楊學未必是最精髓的楊朱思想,而只是帶有深刻楊朱烙印的個人主義思想。這里我們區分了精英的楊學與作為顯學的楊學,因為能夠流行的,只能是某種庸俗化了的楊朱思想。其庸俗化,表現為追求“利己”“享樂”,為了自己可以損人等等。它與精英楊學最直接的區別,在于對俗世利益的態度,一個是棄絕的,一個積極求取。其實,楊朱思想甚至不需要等到它的后學來變種——比如馮友蘭所謂從“貴生”發展到“找死”,就在當時即會生出讓其首倡者憂哭的“歧路”——比如“去子體之一毛以濟世”之問。所以,感受到其哲學精髓的學者們,常常拒絕接受《列子》中縱欲的楊朱,轉而將《呂氏春秋》的《本生》《重己》《貴生》《審為》等劃入楊學一系。其實,出于對既成思想史事實的接納與沿襲,求利、自私、縱欲等思想,作為精英楊學的“歧途”,完全可以被看作世俗化的楊學。稱之為楊學,因為正是它成為了《孟子》所說的顯學——這是我們不得不尊重的既成史實。而世俗化楊學的傳播當然與其個人主義傾向有關。葛兆光說它吻合了“人們普遍的利己心態”“切中人類心靈中最為深刻的生存意識”,這大概就是它被廣為接納的原因。

然而,作為思想史上一個現象級的存在,這種學說何以迅速堙沒?這是楊朱研究中由來已久的問題。細思之,所謂堙沒指的當是這些現象:冠以楊朱名義的著作闕如;漢人的“六家”“九流”之說不見其蹤影;未見有關其后世傳人的記載等。除了被懷疑的《列子》外,我們幾乎在先秦以后的材料中找不到楊學的蛛絲馬跡。通過區分兩種楊學,這一現象也會得到新的解釋。精英楊學作為關乎生命的形上學,與道家有相似處,馮友蘭謂楊朱被老莊道家所掩。當然,道家與楊朱未必是代際傳承關系,未必是道家繼承發展了楊朱,而是它們本就共享同一種價值理念,來源于同一種古代哲學。而道家的形上造詣的確更勝于楊學。就以物我關系而言,比之于楊朱的決絕,道家更有“不傲倪于萬物”和“空虛不毀萬物”的境界。如此,人們對于生命形上學的需求完全可以在道家那里得以滿足,而偏激的精英楊學,也許并未真正流行過,更無所謂堙沒。

堙沒的只是世俗化的楊學。宣揚自利、享樂的世俗楊學,哲學性與思想價值并不高,也難以發展為既有根基又富于層次的學說。戴卡琳說《孟子》對楊朱的評價“前無依據,后無反響”,這種對待“楊朱學派”的謹慎態度不無道理。與其說世俗楊學是一個學派,毋寧說是在政治、文化巨變的時代中涌動的一股個人主義情緒。而天下半數“歸楊”所指的,與其說是思想現象,毋寧說是一種社會現實。人們未必有意識地選擇某種個人主義學說,卻完全可能基于生存本能和個人主義情緒的爆發,不自覺地表現出自利行為。且一種思想或主張若是較為淺顯庸俗,便本不易成為有體系的學派,更不用說楊學的底色是個體,這本身就預設了成為一個學派是不必的。

那么,世俗楊學的興盛,與其說是一個“哲學”事件,不如說是一個政治、社會事件,至多是一種思潮。而孟子也不是一個現代學科意義上的“哲學”家,他對楊朱的批評,與其說是哲學評點,不如說更帶有某種政治學、神學色彩。同樣,世俗楊學的堙沒,與其理解為一個“學派”的消失,毋寧歸結為一時的極端個人主義情緒得以消化。除道家之外,這種情緒,在可以為父絕君、不事王侯,甚至讓國讓天下的儒家那里,同樣能得以消化;追求個體生命與價值的需求也完全能在兼容性極高的儒家那里得以滿足。于是,不論精英楊學或世俗楊學,盡管曾經璀璨,卻只是“譬如朝露”,人們想要在日出后追尋晨露的蹤跡,當然了無所獲。

[責任編輯 曹峰 鄒曉東]