中美互信流失原因再探

——基于對中美信任模式與互動過程的考察

蔣芳菲 王玉主

(1.中國社會科學院,北京 100732)

在無政府狀態下的國際社會中,信任往往被認為是一種“稀缺資源”。尤其對于相對衰落的霸權國和迅速崛起的新興大國來說,戰略互疑和相互防范似乎更容易成為一種常態。因此,為了使中美兩國避免陷入“修昔底德陷阱”的窠臼,重演“大國政治的悲劇”,已有越來越多有識之士認識到維持和增強互信對于促進中美合作、減少雙方沖突的重要性和必要性。①朱立群:“信任與國家間的合作問題——兼論當前的中美關系”,《世界經濟與政治》,2003年第1期,第16-20頁;袁鵬:“戰略互信與戰略穩定:當前中美關系面臨的主要任務”,《現代國際關系》,2008年第1期,第30-38頁;牛新春:“中美戰略互信:概念、問題與挑戰”,《現代國際關系》,2010年第3期,第1-14頁;凌勝利:“美國亞太聯盟轉型:在中美權力與信任之間”,《當代亞太》,2012年第5期,第33-55頁;黃海濤:“不確定性、風險管理與信任決策——基于中美戰略互動的考察”,《世界經濟與政治》,2016年第12期,第128-151頁。習近平主席也曾在訪美期間強調,“增強互信是中美兩國需要更加成功應對的首要挑戰。”②2012年2月15日,習近平在美國友好團體歡迎午宴上的演講。

然而近年來,盡管中美經濟上的復合相互依賴程度不斷加深,雙方戰略互疑卻在不斷增加。①本文中,戰略互疑(strategic distrust)主要是指國家對彼此意圖的不信任。參見王緝思、李侃如:《中美戰略互疑:解析與應對》,社會科學文獻出版社,2013年版。尤其是特朗普政府上臺后,強勢挑起對華貿易戰,導致中美互信關系遭到嚴重破壞,雙邊關系急劇惡化。隨著貿易戰愈演愈烈,雙方戰略互疑與相互防范已逐漸從安全領域擴展到了政治、經濟、科技、教育、文化等多個領域,甚至有不少人認為中美有陷入“新冷戰”的風險。②齊皓:“東亞‘二元背離’與中美的秩序競爭”,《戰略決策研究》,2018年第3期,第3-26頁;鄭永年:“貿易摩擦升級,中美新冷戰真的要來了嗎?”《參考消息》,2018年3月6日;張夢旭等,“彭斯‘檄文’演講,美國真要走‘新冷戰’之路?”《環球時報》,2018年10月9日;Jane Perlez:“Pence’s China Speech Seen as Portent of‘New Cold War’”,The New York Times, October 5, 2018;Keith Johnson and Elias Groll: “It’s No Longer Just a Trade War Between the U.S.and China”, Bloomberg News, October 4, 2018.

對于近年來中美互信流失的原因,目前學術界有幾種代表性解釋。第一種觀點認為,中國的迅速崛起和中美實力差距的不斷縮小是促使雙方戰略互疑不斷上升、戰略競爭不斷加劇的主要原因。③See A.F.K.Organski, World Politics, New York: Alfred A.Knopf, 1958; John J.Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, New York: W.W.Norton & Company, 2001; Douglas Lemke,Regions of War and Peace, Cambridge University Press,2002;Steve Chan, “Exploring Puzzles in Power Transition Theory: Implications for Sino-American Relations”, Security Studies, No.3, 2004, pp.103-141;Renee Jeffery, “Evaluating the ‘China Threat’: Power Transition Theory, the Successor-state Image, and the Dangers of Historical A-nalogies”, Australian Journal of International Affairs, 2009, Vol.63,No.2,pp.309-324.首先,這一觀點暗含了一個前提假設,那就是中國的意圖是不值得信任的,即中國必將以對美國和其他國家有害的方式來使用它不斷增長的實力。④Steve Chan, Trust and Distrust in Sino-American Relations,Amherst, New York: Cambria Press, 2017, p.18.但實際上,“信任”既包含了對能力的信任,也包含了對意圖的信任,因此一國綜合實力的提高既可以成為其他國家對其增強信任的原因,也可以成為它們之間不信任的來源。⑤T.K.Das and B.S.Teng, “The Risk-Based View of Trust:A Conceptual Framework”, Journal of Business and Psychology,Vol.19, No.1, 2004, pp.85-116.鑒此,將崛起國的意圖視為一個常量,而不是變量,是這一解釋最大的缺陷之一。其次,相對實力差距的變化是一個相對漫長的過程。考慮到目前中美綜合實力地位仍存在顯著差距,可以說近年來中美互信流失的速度實際上已超過雙方實力差距縮小的速度,雙方戰略競爭激烈的程度也已超過雙方實力地位對比所應有的范圍。⑥劉豐:“中美戰略競爭于東亞安全態勢”,《現代國際關系》,2017年第8期,第23-30頁。

也有一些學者將中美互信流失、互疑加深歸咎于中國外交戰略的調整,認為中國外交戰略由“韜光養晦”轉向“奮發有為”,在維護海洋權益和解決領土爭端等問題上態度更加自信、“強硬”(assertive),從而使美國及其周邊國家對中國的戰略意圖更加擔憂。⑦Michael Yahuda, “China’s New Assertiveness in the South China Sea”, Journal of Contemporary China, 2013, No.81, p.446;Alaster Iain Johnston, “How New and Assertive Is China’s New Assertiveness?” International Security, 2013, Vol.37, No.4, pp.7-48.盡管這種觀點在一定程度上有助于理解美國對華認知轉變和戰略調整的原因,但中美互信迅速流失、戰略互疑不斷增加是一個雙方長期互動博弈的過程和結果,因此不應將其歸咎于某一方的因素。這種觀點片面夸大了中國因素對中美關系的影響,而忽略了美國因素對中國外交政策和雙邊關系的影響。

第三種觀點認為,中美對彼此政策和意圖上的誤解或錯誤知覺是造成中美難以增強互信、互疑不斷加深的根源。⑧王緝思、李侃如:《中美戰略互疑:解析與應對》,社會科學文獻出版社,2013年版,第3-55頁。不可否認,在國際無政府狀態下,對另一國意圖和動機的理解確實存在較大的難度,因此國家之間信息的傳遞與加工在建立和維持互信關系中尤為重要。⑨See Andrew H.Kydd,Trust and Mistrust in International Relations, Princeton: Princeton University Press, 2005.歷史上也不乏因誤解、誤判而關系破裂甚至走向沖突和對峙的國家。⑩例如拉森認為,對對方動機和意圖的錯誤知覺是信任難以形成的根源,而這種心理上的懷疑主要是因為信息與之前的經驗不對稱。無論是威權政府還是民主政體都可能通過夸大其他國家的威脅來增強國內政權的合法性,而這種行為將導致國家之間的不信任。冷戰時期美蘇之間就因為錯誤知覺而錯失了一次建立互信的機會。參見Deborah Welch Larson,Anatomy of Mistrust:USSoviet Relations during the Cold War, New York: Cornell University Press,2000.然而,當今社會媒體傳播和信息溝通渠道的多元化、便捷化、普及化,國家之間在信息收集、傳遞與處理上的技術性障礙日益減小。中美之間互信流失和互疑加深并不一定是因為它們之間因為相互了解程度不夠而對彼此的動機存在誤解或錯誤知覺,相反,也可能是因為雙方在日益頻繁的互動過程中對彼此的行為模式、真實動機有更加清楚、客觀的認識,而這種認識并不符合它們對彼此的預期。①Steve Chan, Trust and Distrust in Sino-American Relations,p.1.

此外,還有學者基于民主和平論等西方理論流派,將中美戰略互疑不斷加深的根源歸咎于雙方意識形態和國內政治體制上的差異。②Aaron L.Friedberg, “The Future of US-China Relations: Is Conflict Inevitable?” International Security, Vol.30, No.2 ( Fall 2005),pp.7-45.盡管筆者承認國家屬性特征上的相似性是影響國家間信任關系的重要因素之一,但這一觀點仍存在解釋力不足的問題。其一,相對而言,意識形態和政權體制都在較長一段時期內具有一定的穩定性,難以解釋短期內國家間互信關系的迅速變化。例如20世紀六七十年代,中美兩國意識形態、政權屬性等方面并未發生質變,但中美兩國信任關系卻發生了重大變化。③Steve Chan, Trust and Distrust in Sino-American Relations,p.3.其二,國際關系史不同時期內的多對“霸權國—崛起國”關系中,國家行為體的政權和領導人一直在更迭,它們之間在歷史文化和國內政治體制上也差異巨大,但大多數霸權國和崛起國最終都走向了戰爭,呈現出“不同國家、相同結局”的特征。④包廣將:“中美戰略信任的維系——不對稱結構與國際體系的互動視角”,《當代亞太》,2019年第5期,第68-96頁。

總之,這些代表性觀點雖為本文提供了一定的借鑒,但都因缺乏對信任問題本身的系統性理論探討和對中美互動過程變化的重視而存在一定的解釋力不足問題。筆者認為,若要深入、全面理解中美互信流失的原因,須先對國家間信任的定義、內涵與來源等基本理論問題有一個全面把握,并厘清國家間信任建立、維持和增強的外在條件和內在機制究竟是什么。鑒此,本文將跳出西方國際關系主流理論流派對霸權國與崛起國關系的傳統分析框架,試圖兼收并蓄經濟學、社會心理學等學科對信任問題的研究成果,基于對國家間信任較為系統的理論分析,重新從信任模式與互動過程的視角對中美互信流失的原因進行探析。

一、對國家間信任的理論辨析

1.1 定義及其基本內涵

在不同的學科背景下,信任的定義有所不同。經濟學一般將信任視為人類利益博弈中,基于對利益和風險進行計算的一種理性選擇;⑤Kenneth J.Arrow, “The Role of Securities in the Optimal Allocation of Risk-Bearing”, Review of Economic Study, No.31,1964, pp.91-96; James C.Coleman, Foundation of Social Theory,Cambridge: Harvard University Press, 1990; Oliver E.Williamson,“Calculativeness, Trust and Economic Organization”, Journal of Law Economics, No.34, 1993, pp.453-502; Russell Hardin, “The Street-level Epistemology of Trust”, Politics and Society, No.21, 1992,pp.505-529; Russell Hardin, Trust and Trustworthiness, New York:Russell Sage Foundation,2002.心理學將信任看作一種與預期、信念、情感、認知相關的人類心理狀態;⑥Morton Deutsch, “Trust and Suspicion”, The Journal of Conflict Resolution, Vol.2, No.4, 1958, pp.265-279; L.S.Wrightsman,“Interpersonal Trust and Attitudes Toward Human Nature”, in J.P.Robinson; P.R.Shaver, and L.S.Wrightsman eds., Measures of Personality and Social Psychological Attitudes, San Diego: Academic Press,1991,pp.373-412; S.Robinson, “Trust and the Breach of the Psychological Contract”, Administrative Science Quarterly, Vol.41, No.4,1996, pp.574-599; Charles F.Sabel, “Studied Trust: Building New Forms of Cooperation in a Volatile Economy”, Human Relations,Vol.46, No.9, 1993, pp.1133-1170.社會學通常將信任喻為一種與人類行動相關聯的社會關系現象和復雜社會運行的簡化機制;⑦See Niklas Luhmann, “Trust and Power”, Chichester: John Weley and Sons, 1979; Lynne G.Zucker, “Production of Trust, Institutional Sources of Economic Structure, 1840-1920”, in L.L.Cummings and Barry Staw eds., Research in Organizational Behavior, Vol.8, Greenwich, Conn.: JAI Press, 1985; Piotr Sztompka, Trust: A Sociological Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 1999;Francis Fukuyama, Trust:The Social Virtues and the Creation of Prosperity,London: Hamish Hamilton, 1995.國際關系學則將信任視為一種影響國家間合作、競爭或沖突狀態的主觀因素或條件。①Deborah Welch Larson, Anatomy of Mistrust: US-Soviet Relations during the Cold War, New York: Cornell University Press,2000; Aaron M.Hoffman, “A Conceptualization of Trust in International Cooperation”, European Journal ofInternational Relations,Vol.8, No.3,2002,pp.375-401;AndrewH.Kydd,Trust and Mistrust in International Relations; Loannis Lianos and Okeoghene Odudu,eds., Regulating Trade in Services in the EU and the WTO: Trust, Distrust and Economic Integration, Cambridge: Cambridge University Press,2012.德國社會學家尼克拉斯·盧曼(Niklas Luhmann)認為,信任是一種人類面對社會復雜性和對未來不確定性的心理簡化機制,是“知”與“無知”的融合。②Niklas Luhmann, Trust and Power, pp.1-40.美國紐約大學羅素·哈丁(Russell Hardin)教授認為,信任是對某人或某機構寄予期望的信心,③Russell Hardin, “Conceptions and Explanations of Trust”,in Karen S.Cook, Trust in Society, New York: Russell Sage Foundation, 2001, pp.3-39.彼此間的潛藏利益(encapsulatedinterest)是“值得信任”的基礎,由此激發的信任關系本質上屬于一種利益關系。④See Russell Hardin,Trust and Trustworthiness.國際關系學者安德魯·基德(Andrew Kydd)將信任定義為“認為另一方愿意合作而不是利用合作的信念”。⑤Andrew H.Kydd,Trust and Mistrust in International Relations,p.6.

基于既有研究成果,本文將國家間信任定義為:在無政府狀態的國際社會中,國家為了趨利而對其他國家意愿和/或能力形成的一種積極心理預期。⑥See Russell Hardin, Trust and Trustworthiness; T.K.Das and B.S.Teng, “ The Risk-Based View of Trust: A Conceptual Framework”, Journal of Business and Psychology, Vol.19, No.1,2004, pp.85-116;Diego Gambetta ed., Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, Basil Blackwell, 1988.而不信任則是在無政府狀態的國際社會中,國家為了避害而對其他國家意愿和/或能力形成的一種消極心理預期。

盡管各個學科關于信任的定義各有側重,但從中可以歸納出以下幾點關于信任的基本內涵:其一,信任和不信任都是人們預期的結果,是在不確定、復雜以及具有風險的條件下,決策者因對未來缺乏足夠的預見力而產生的一種“將不確定性確定化”的心理簡化機制。從根本上來說,信任和不信任都源于人類的有限理性。⑦See Niklas Luhmann, Trust and Power; 鄭也夫:《信任論》,中信出版集團,2015年版,第99-112頁。其二,信任和不信任是一種相對概念,信任的形成不意味雙方徹底消除了不信任,戰略互疑的增加也不意味著雙方之間完全不存在互信。其三,信任本質上是一種主觀的信念、傾向、愿望與期待,其主導動機是趨利。信任意味著信任者認為被信任者的行為客觀或主觀上會有益于或至少無害于己。這種對潛在合作伙伴的期望和信心既包含了理性計算,也包含了情感等主觀因素。⑧Jan Ruzicka and Nicholas J.Wheeler, “ The Puzzle of Trusting Relationships in the Nuclear Non-Proliferation Treaty”, International Affairs, Vol.86, No.1, 2010, pp.69-85; Diego Gambetta ed., Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, Basil Blackwell,1988;劉毅:“國家崛起與信任狀態:一項研究議程”,《太平洋學報》2014年第2期,第24-33頁。其四,信任與關鍵性的抉擇有關,只有那些依賴于對方行為的期望或預期才包含信任,否則它就只是一個希望而已。⑨See Niklas Luhmann,Trust and Power.可見,信任本質上是一個關系概念,包含了信任者(trustor)和被信任者(trustee)之間非對稱的依賴關系。⑩鄭也夫:《信任論》,第14頁;尹繼武:“國際信任的起源:一項類型學的比較分析”,《教學與研究》,2016年第3期,第98-106頁。其五,信任與值得信任相輔相成,信任關系的建立和維持意味著雙方既信任彼此,同時也認為彼此是值得信任的。雙方都認為彼此有責任做出相應的行為來達到彼此的預期,即使這意味著雙方都可能要犧牲其部分利益。?See Russell Hardin, Trust and Trustworthiness; James C.Coleman, Foundation of Social Theory; Aaron M.Hoffman, “A Conceptualization of Trust in International Cooperation”, European Journal of International Relations, Vol.8, No.3, 2002, pp.379-380.

1.2 信任建立的基本條件及對信任程度的判斷標準

無論是古典現實主義、進攻性現實主義還是安全困境理論,都認為國際無政府狀態強化了國家間關系的復雜性以及國家對于彼此之間意圖和行為上的不確定性,國家需遵循自助原則以確保生存,因此國家之間不可能建立長期穩定的信任關系。①關于這些理論的代表性作品和主要觀點,參見[美]漢斯·摩根索著,徐昕等譯:《國家間政治:權力斗爭與和平》,北京大學出版社,2007年版;[美]約翰·米爾斯海默著,王義桅、唐小松譯,《大國政治的悲劇》,上海人民出版社,2003年版;Ken Booth,Nicholas Wheeler, The Security Dilemma: Fear, Cooperation and Trust in World Politics, Macmillan, 2008.自由主義、新自由制度主義和建構主義從不同角度為國家之間如何建立信任與合作提供了一些線索,②關于這些理論的代表性作品和主要觀點,參見Michael W.Doyle, Ways of War and Peace, New York: W.W.Norton, 1997; Steve Chan, “In Search of Democratic Peace: Problems and Promise”, Mershon International Studies Review, Vol.41, No.1, 1997, pp.59-91;Robert M.Axelrod, The Evolution of Cooperation, New York: Basic Books, Inc. , 1984; Robert O.Keohane and Joseph S.Nye, Power and Interdependence, 4th edition, Pearson,2011; Robert O.Keohane,After Hegemony:Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1984; Alexander Wendt: “Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics”, International Organization, Vol.46, No.2, 1992,p.391;[美]亞歷山大·溫特著,秦亞青譯:《國際政治的社會理論》,上海人民出版社,2001年版。但這些理論都在試圖用解釋合作來替代解釋信任,并暗含了一個共同的推論,即國家之間從不信任到信任、從不合作到合作是一個不斷進化的線性發展過程。

事實上,國家間信任并非無法建立,但也不是一蹴而就或一勞永逸。信任是一個不斷建構的過程而不是一個結果,需要國家在持續互動過程中不斷培育和維持。③Steve Chan, Trust and Distrust in Sino-American Relations,p.6.國家間信任的建立和維持至少需要滿足以下幾個基本前提條件:一是國際社會處于一個相對穩定的無政府狀態,國家共存于一個相對和平、寬松但具有高度不確定性的國際環境中,未對彼此造成極端、連續、迫切、集中的安全威脅;二是國際體系不是“帝國體系”,也不存在一個在各個領域都占有絕對優勢的全球霸權,所有國家行為體在實力上都存在一定的局限性,無法完全支配其他國家的行為;三是國際社會是一個交錯復雜的動態關系網絡系統,國家是這個網絡系統中彼此聯系的主體,國家在與彼此的互動過程中做出行為選擇。④蔣芳菲:“從奧巴馬到特朗普:美國對華‘對沖戰略’的演變”,《美國研究》,2018年第4期,第80頁;Barry Buzan,“From International System to International Society:Structural Realism and Regime Theory Meet the English School”, International Organization,Vol.47,No.3,1993,pp.327-352;秦亞青:“關系本位與過程建構:將中國理念植入國際關系理論”,《中國社會科學》,2009年第3期,第75-80頁;季玲:《國際關系中的情感與身份》,中國社會科學出版社,2015年版,第59-66頁。

現實世界中,單方面的信任短期內可能存在,但在較長一段時期內保持合作的國家之間必然存在一定的互信,“信任程度”則是它們在這段時期內互動博弈后的綜合信任水平。⑤參見王正:《信任的求索——世界政治中的信任問題研究》,北京時代華文書局,2016年版。信任本身所具有的內隱性和主觀性導致很難對國家間信任程度的差異和變化進行精確測量,但由于信任與承諾/預期兌現之間必然存在一定的時間差,因此可以將信任理解為互信雙方賦予對方權力的表現,⑥Jack Barbalet, “A Characterization of Trust and its Consequences”, Theory and Society, Vol.38, No.4, Special Issue: Emotion and Rationality in Economic Life, 2009, pp.367-382.從而試圖從以下幾個指標對國家間信任程度進行綜合觀測和比較⑦本文將主權國家視為國際社會中的主要行為體,并將面臨國際—國內雙重博弈的國家領導人(及其團隊)作為主要的外交決策者。本文對國家間信任的操作化主要集中于國家層面,暫不涉及其他行為體或民眾之間的信任。不可否認,國內經濟發展狀況、政權穩定性、領導人(及其決策團隊)的品性、決策者與執行者之間的協同程度等因素都可能影響國家之間的信任程度,但鑒于這些因素的影響都會通過國家的對外政策、行為以及互動過程體現出來,本文暫不單獨對這些因素做深究。關于信任操作化的相關指標參見:Aaron M.Hoffman,“A Conceptualization of Trust in International Cooperation”, pp.384-393; Lynne G.Zucker, “Production of Trust, Institutional Sources of Economic Structure, 1840-1920”;包廣將:“東亞國家間信任生成與流失的邏輯:本體性安全的視角”,《當代亞太》,2015年第1期,第38-62頁。:

(1) 授權指標(discretion-granting indicator)。如果國家在互動與合作過程中對彼此的授權程度越高、暴露自身脆弱性和轉移結果控制權的程度越高或意愿越強,越愿意在重要性和敏感性強、風險性高的問題領域合作,則它們之間的信任程度可能越高,反之則越低。

(2) 監管指標(oversight indicator)。 國家越傾向于對授權過程與合作結果采取相對較低成本的事后制裁性監管機制/措施(如火警警報機制),則它們之間的信任程度可能越高;越傾向于采取相對較高成本的事前預防性監管機制/措施(如警察巡邏機制),則信任程度可能越低。

(3)制度化指標(institutionalization indicator)。國家越傾向于將它們各領域的合作長期化、機制化、規范化,越致力于為維持長期穩定的互惠合作關系、提高合作水平進行雙邊或多邊制度化建設,則它們之間的信任程度可能越高,反之則越低。

(4)規則指標(rule indicator)。 國家之間簽訂合作協議的性質越偏向于框架導向(framework-oriented),給彼此的決策和行動自由度越大,則它們之間的信任程度可能越高;合作協議的性質越偏向于規定具體行為準則的法規導向(statute-oriented),給彼此的決策和行動自由度越小,則信任程度可能越低。

(5)利益偏好指標(interest preference indicator)。國家在互動中越重視絕對收益和雙方長期共同利益,實現預期目標和利益兌現的時間差越長,它們之間的信任程度可能越高;越重視短期個體利益和相對收益,實現預期目標和利益兌現的時間差越短,則信任程度可能越低。

(6)政策協同性指標(policy coordination indicator)。國家在彼此以及與其他利益攸關方的互動中,或在參與集體行動的過程中,政策協同性越強,越有意識地兼顧或關切彼此利益,出現利益沖突時進行積極溝通和利益妥協的意愿越強,則它們之間的信任程度可能越高;反之則信任程度可能越低。

(7)風險性指標(risk indicator)。 一段時期內,國家間產生摩擦、危機和沖突的風險越小、頻率越低、強度越小、時間跨度越短,決策者處理危機時越愿意“大事化小、小事化無”,越容易就解決方案達成共識,則它們之間的信任程度可能越高,反之則可能越低。

(8)情緒指標(emotion indicator)。 國家在互動與合作過程中表現出的積極情緒越多,對維持雙方長期性關系的信心越足,官方表態和國內輿論對彼此態度越積極,國內主流媒體對彼此的正面報道越多、負面報道越少,則它們之間的信任程度可能越高,反之則可能越低。

值得提及的是,國家實力越強大,其承擔信任風險的能力越強,對國家間信任程度的影響往往也越大。因此,當國家之間實力不對稱時,大國的信任行為更有利于促進國家間互信水平的整體提高。然而,仍需要基于雙方政策、言論和行為對各項指標進行綜合考察,而不是根據某一國的行為進行判斷。

1.3 信任來源與主要信任模式

信任的來源非常廣泛,既可以產生于隱性的共享利益或共同的價值觀念,也可以建立在彼此的互動經歷和有效的制度管控上。①Deborah Larson,“Trust and Missed Opportunity in International Relations”, Political Psychology, Vol.18, No.3, 1997, pp.701-734;Russell Hardin, Trust and Trustworthiness, New York: Russell Sage Foundation, 2002; Niklas Luhmann, Trust and Power, Chichester:John Weley and Sons, 1979; Oliver E.Williamson,“Calculativeness,Trust and Economic Organization”, Journal of Law Economics, No.34, 1993, pp.453-502.根據信任來源以及信任形成結構特征的差異,本文擬從兩個主要維度來判斷國家間的主要信任模式。其中,第一個維度是理性信任(rational trust)與感性信任(affective trust);②對于理性信任與感性信任的區分,參考王正:《信任的求索——世界政治中的信任問題研究》,北京時代華文書局,2016年版;尹繼武:《社會認知與聯盟信任形成》,上海人民出版社,2009年版。第二個維度是基于過程的信任(process-based trust,后文簡稱“過程信任”)與基于制度的信任(institutionalized trust,后文簡稱“制度信任”)。③對于過程信任和制度信任的區分,參考Lynne G.Zucker,“Production of Trust, Institutional Sources of Economic Structure,1840-1920” , in L.L.Cummings and Barry Staw eds., Research in Organizational Behavior, Vol.8, Greenwich, Conn.: JAI Press,1985;周怡:“信任模式與市場經濟秩序——制度主義的解釋路徑”,《社會科學》,2013年第6期,第58-69頁。

(1)理性信任與感性信任

理性信任強調信任的形成是基于對其他行為體未來行動的理性計算,來源于雙方之間的潛藏利益。也就是說,當行為體選擇信任對方時,首先意味著它認為某部分隱性的共享利益或目標必須依靠被信任者的合作來實現,且相信對方有能力和/或意愿滿足自己的預期。④T.K.Das and B.S.Teng, “The Risk-Based View of Trust:A Conceptual Framework”, Journal of Business and Psychology,Vol.19, No.1, 2004, pp.85-116.其次,對被信任者可信性的計算是影響理性信任能否產生和維持的重要因素。信任者不僅需要評估被信任者本身在能力和意圖上是否值得信任,也需要考察外部制度環境是否能夠支持被信任者做出滿足信任者預期的行動。因此,理性信任具有較強的情境性,其建立和維持關鍵取決于信任雙方對潛藏利益或共同目標的感知,以及雙方能否在利益博弈過程中實現預期。①Diego Gambetta, “ Can We Trust Trust? ” Trust: Making and Breaking Cooperative Relations,pp.217-219.

感性信任可以被理解為一種充滿親密情感、非理性的“沖動”或能力。它強調信任主要來源于信任雙方在價值觀念、歷史文化、國內體制、身份認同等方面的“同質性”,也可能來源于雙方基于共同經歷或歷史經驗而產生的親密情感或形成的內在品質。②Lynne G.Zucker, “Production of Trust, Institutional Sources of Economic Structure, 1840-1920” , in L.L.Cummings and Barry Staw eds., Research in Organizational Behavior, Vol.8, Greenwich,Conn.: JAI Press, 1985.因此,不同于理性信任,感性信任是一種對潛在合作伙伴的善意認知和觀念認同,是一種由親密情感主導的“主觀信任”(subjective trust)或基于同質性而產生的“特征信任”(characteristic-based trust)。 感性信任能否建立、維持并增強關鍵取決于信任雙方對彼此同質性與親密性的感知。

如前文所述,國家間信任都處于理性與感性之間,因此理性信任或感性信任其實也是一種相對概念。當國家之間同時存在較強的理性與感性信任基礎時,它們建立的信任關系往往更加強韌;其中任何一種信任基礎的缺失都會增強國家間信任關系的脆弱性。③本文中,“脆弱性”主要是指應對外部壓力、波動性、隨機性的能力大小,或在外部沖擊下潛在的受傷害程度大小。參見[美]納西姆·尼古拉斯·塔勒布著,雨珂譯:《反脆弱:從不確定性中獲益》,中信出版社,2014年版。

(2)過程信任與制度信任

信任是國家社會化的產物。任何兩個國家之間的信任關系都是在一個更大的國際信任網絡中建立、維持和發展的。④See Charles Tilly, Trust and Rule, Cambridge: Cambridge University Press,2005.過程信任強調一國過去的歷史、聲譽及其與其他國家的信任經歷都會作為該國在信任關系中的一種特殊“抵押”或“擔保”,成為其他國家對其未來行為形成正面預期的一種參照,從而有助于降低交易成本,克服信息不足,促進長期信任與合作關系的建立與維持。⑤Brain Uzzi, “Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness”, Administrative Science Quarterly, 1997, No.42, pp.35-67; 鄭也夫:《信任論》,中信出版集團,2015年版,第110頁。因此,過程信任也可以被理解為一種基于過去行為和互動經歷的“行為信任”(behavioral trust)或“基于聲譽的信任”(reputation-based trust)。⑥Oliver E.Williamson, “Calculativeness, Trust and Economic Organization”, Journal of Law Economics, No.34, 1993, pp.453-502;周怡:“信任模式與市場經濟秩序——制度主義的解釋路徑”,《社會科學》2013年第6期,第58-69頁。

制度信任強調個體之間信任的建立、維持和發展需依賴于整個社會制度環境。國際制度、契約合同、傳統習俗、社會道德文化規范等社會機制不僅被行為體視為理性計算和風險決策過程中的一種“外部保障”,也能夠為國家之間的互動提供某些社會行為模式,從而有助于穩定國家行為體對于彼此的預期,改變它們的思維方式和行為模式,影響國家決策和互動過程。⑦See Lynne G.Zucker, “ Production of Trust, Institutional Sources of Economic Structure,1840-1920” ,in L.L.Cummings and Barry Staw eds., Research in Organizational Behavior, Vol.8, Greenwich, Conn.: JAI Press, 1985; Niklas Luhmann, Trust and Power,Chichester: John Weley and Sons, 1979; James C.Coleman, Foundation of Social Theory, Cambridge: Harvard University Press, 1990,p.111; Walter W.Powell, “Trust-Based Forms of Governance”, in Roderick M.Kramer and Tom R.Tyler, eds., Trust in Organizations:Frontiers of Theory and Research, Thousand Oaks: Sage, 1996.制度信任一旦形成,國家之間容易基于被普遍接受的國際制度和規范,而不是基于個體之間的熟悉度或親密度對其他國家的行為產生積極穩定的預期。因此,制度信任能夠成為整合不同國家、地區乃至整個國際社會的一種系統性力量,有利于個體國家之間建立并維持穩定的信任關系。⑧關于制度信任、人際信任(特殊信任)與系統信任(一般信任)之間差異和聯系,參見Niklas Luhmann,Trust and Power,Chichester: John Weley and Sons, 1979; Lynne G.Zucker, “Production of Trust, Institutional Sources of Economic Structure, 1840-1920” , in L.L.Cummings and Barry Staw eds., Research in Organizational Behavior,Vol.8, Greenwich, Conn.: JAI Press, 1985; Piotr Sztompka, Trust—A Sociological Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 1999;Brian C.Rathbun, Trust in International Cooperation: International Security Institutions, Domestic Politics and American Multilateralism,Cambridge: Cambridge University Press, 2012; Christel Lane and Reihard Bachmann, “The Social Constitution of Trust: Supplier Relations in Britain and Germany”, Organization Studies, 1996, Vol.17,No.3,pp.365-395.

由此可見,過程信任本質上是個體之間的一種特殊信任(specific trust),而制度信任則屬于系統層面的“一般信任”(generalized trust)。對過程信任與制度信任的區分有助于判斷國家間信任關系的穩定性及其維持成本。①本文中,“穩定性”主要是指信任關系隨著時間的推移而保持不變的能力,它既包括因受到某種干擾而偏離正常狀態的幅度,也包括干擾消失后重新恢復到平衡狀態的能力。過程信任的建立、維持和發展需要國家不斷向對方發出善意的、高成本的信號,并將建立自身國際信譽和維持雙方之間長期的良性互動視為關系專用性投資。②Andrew H.Kydd, Trustand Mistrustin International Relations, Princeton: Princeton University Press, 2005; Oliver E.Williamson, “Calculativeness, Trust and Economic Organization”, Journal of Law Economics, No.34, 1993, pp.453-502.一方行為的轉變或互動過程的變化都會影響對方對其未來客觀能力(competence)和良好意圖(goodwill)的綜合評估。制度信任的形成、維持和發展既受到由霸權國或地區大國主導建立的一系列國際法和國際制度安排的長期影響,也有賴于各國在共同歷史經驗基礎上形成的社會主流文化、規范、規則和價值觀念。在國際社會中,約束力強、約束范圍廣、歧視性弱的正式國際制度的確立、道德文化規范的不斷演進以及國家對規范的內化都有利于制度信任水平的提高。當國家之間同時具備過程信任與制度信任基礎時,它們的信任關系往往更加穩定,維持成本也相對有限。當信任關系缺乏足夠的制度基礎時,則其不穩定性會大大增加,維持成本也相對較高。

不同的信任類型在一定程度上具有相互促進作用。例如,共同目標或共享利益的達成(即預期的實現)有助于雙方增加共同經歷,培養親密情感,構建身份認同;親密情感的培養和增進也有助于促進雙方對于共同利益和彼此可信性的感知,并進一步增強雙方采取行動滿足對方利益的意愿。國家對國際信譽重視程度的提高和國家間良性互動過程的積累有利于促進國際制度的發展和國際信任文化的演進;制度信任水平的提高反過來又有利于改善國家間的互動過程,提高國家的國際信譽,降低信任關系的維持成本和不穩定性。然而,由于這幾種信任模式的主要來源不同,因此這種促進作用仍是有限的。

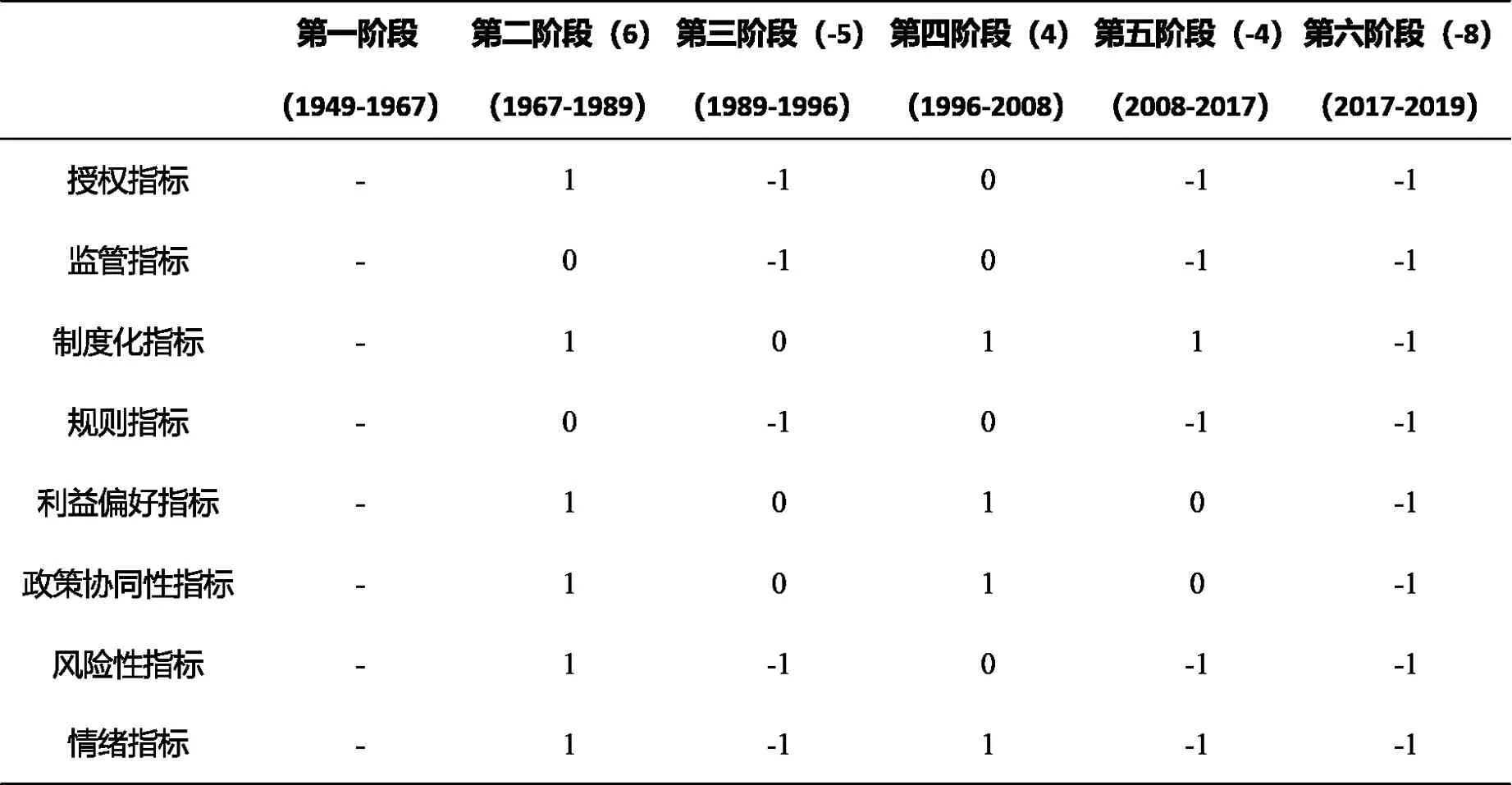

二、中美互信的建立與信任程度的變化

根據前文列舉的8項指標變化情況,本文將新中國成立以來的中美關系大致劃分為六個不同的歷史階段,并對各個階段信任程度的相對變化進行賦值(如表1所示)。對于任意一項指標,當其環比呈現出顯著的正向變化時計1分,呈顯著的負向變化計-1分,方向性不明顯時(存在波動性或在不同領域存在不同變化)計0分。將8項指標的打分加總,則能刻畫當前階段相比于上一階段中美信任程度的改善或惡化幅度。需要強調的是,每一階段的總分都不代表中美信任程度的絕對水平,只是衡量其相對變化。

表1 中美不同歷史階段信任程度變化一覽表

一是互不信任與敵對階段(1949—1967年)。在這一階段內,中美兩國不僅拒不承認彼此政權的合法性,幾乎處于斷絕往來的狀態,還經歷了朝鮮戰爭、臺海危機等幾次大的直接沖突和對抗。可以說,在這一階段中美之間互信程度極低。

二是建立和增強互信階段(1967—1989年)。從尼克松政府對中國釋放的種種友好信號與中國的積極回應,到中美在巴黎、巴基斯坦、羅馬尼亞第三方秘密渠道的建立,再到乒乓外交、基辛格和尼克松訪華以及《上海公報》的發表,再到中美正式建交,實現關系正常化,這些都表明雙方在多次的信號傳遞與互動過程中逐漸建立了初步互信。至冷戰結束前,中美不僅在聯合應對蘇聯方面展開了密切合作,頻繁的高層互訪和軍事交流開始積極展開,雙方發生沖突和摩擦的強度、頻率、范圍和時間跨度也比上一階段明顯減少,并在情報、科技、文化、農業、貿易、交通等諸多領域簽訂合作協議,美國還通過對華提供技術支持、放寬對華出口限制等方式進一步增強了中美之間的互信與合作。然而受臺灣問題和美國國內政治的影響,中美關系正常化之路一波三折。盡管中美已就一些關鍵性立場問題達成了初步共識,但在處理臺灣問題的具體行為準則上雙方仍存在較大分歧,這不僅對中美建立和增強互信造成了嚴重障礙,也為以后中美關系中的許多矛盾和摩擦埋下了禍根。因此,與第一階段相比,有6項指標呈明顯的正向變化,有2項指標改善不明顯。

三是互信關系破壞與重新修復階段(1989—1996年)。中國1989年政治風波和蘇聯解體后,受美國對華政策調整的影響,中美互信關系一度受到較大破壞。克林頓政府不僅在人權等問題的言論基調上對華態度強硬,在一些具體舉措上也有明顯改變。美國先是對中國實行了嚴厲的經濟制裁和政治封鎖,隨后又取消了無條件對華最惠國待遇,消極處理中美“銀河號”事件,甚至還公然阻撓中國申奧,引起中國國內民眾的強烈反感。直至1993年9月美國正式提出對華“全面接觸”(comprehensive engagement)政策后,雙方互信關系才開始逐漸得到修復。相比上一階段,美國對華授權程度和意愿明顯下降,對中國的預防性監管力度和決策限制明顯增強,雙邊關系的風險性有所提高,中美對彼此的負面情緒也顯著增加,從而導致5項指標出現明顯下滑。

四是中美維持與增強互信階段(1996—2008年)。自克林頓政府第二任期至小布什政府執政時期,中美關系明顯改善。無論是日益密切的高層往來、日益加深的經濟復合相互依賴、日趨頻繁的人文交流、不斷增加的多層次交流合作機制,還是美國對中國入世的支持、雙方在“炸館事件”等突發事件中的戰略克制,都顯示了兩國為修復與維持互信合作關系所做出的努力。尤其是“9·11事件”后,雙方在打擊恐怖主義和解決朝核問題等非傳統安全領域展開了積極合作。相比上一階段,4項指標出現了明顯的改善,但隨著中國的迅速崛起,小布什政府第二任期內在傳統安全領域對中國的防范有所增強,雙方在人權、臺灣、西藏、香港、經貿等問題上的分歧和摩擦也有增無減,從而導致授權、監管、風險性等4項指標呈現出一定的領域差異性和波動性。

五是中美互信迅速流失階段(2008—2017年)。金融危機后,隨著中國的迅速崛起和美國奧巴馬政府戰略重心東移,中美關系呈現出“高開低走、忽冷忽熱”的狀態。盡管中美進一步加強了在經貿領域和非傳統安全領域的合作,雙邊關系中的機制化建設也取得較大進展,但雙方在政治、安全領域的戰略競爭顯著增強,風險性顯著提高,在多邊和雙邊合作中的政策協同程度也都明顯下降。從美國強化亞太同盟體系、高調介入地區領土爭端、出臺“亞太再平衡”戰略、利用多邊國際機制規制中國、極力倡導跨太平洋伙伴關系協定(TPP)等一系列行為可以看出,美國對華授權意愿明顯降低,預防性監管力度顯著增強,利益偏好也開始在不同領域呈現不同的變化。因此,相比上一階段,除了制度化指標有一定改善,有5項指標明顯惡化,有2項指標呈現出更加明顯的領域差異性。

六是中美互信嚴重破壞階段(2017年至今)。在“特朗普沖擊”下,短短兩年內,中美互信關系遭到了嚴重破壞,各項指標全部呈現顯著的負向變化。受特朗普政府經濟單邊主義和貿易保護主義行為的影響,中美貿易戰愈演愈烈,談判過程十分艱難,多邊國際貿易機制受到沖擊,中美在科技、金融、知識產權、人權、新疆和西藏問題、臺灣問題、南海問題、朝核問題等多個領域的矛盾全面激化。兩國不僅進一步加強了對彼此在各個領域的防范,雙方處理矛盾與分歧時的態度也更加強硬,中美甚至在部分合作領域已經開始出現“脫鉤”現象。

由此可見,中美都曾為建立和維持互信關系做出過不懈努力,從而為兩國從敵對走向緩和、建立長期合作關系創造了可能。但遺憾的是,中美信任程度波動性較大,甚至在金融危機后開始不斷下降。這意味著,對中美來說,關鍵問題其實并不是根本無法建立或嚴重缺乏互信,而是雙方難以維持穩定的互信關系并不斷提高互信水平。從這個角度來看,近年來中美互信的不斷流失實質上反映了雙方兩個層面的“癥狀”:既客觀上反映了金融危機后中美信任程度的急劇下降,更重要的是,它也反映了中美信任關系難以維持和增強的困境。

三、中美互信流失的原因

基于上述分析,對近年來中美互信流失的原因分析也應圍繞兩個層面展開。本文認為,其根源應在于中美理性信任與過程信任主導的互信模式,直接原因則應在于金融危機后美國對華戰略調整和中美相互戰略對沖機制的形成。

3.1 根本原因:理性信任與過程信任主導的信任模式

首先,中美之間建立的信任是一種以共同利益和目標驅動為主的理性信任,感性信任基礎薄弱導致雙方信任關系的脆弱性較強。20世紀六七十年代,蘇聯這個共同外部威脅的存在和中美相對實力的穩定性是中美兩國能夠建立互信的主要原因。對美國來說,一方面,與綜合實力迅速提高且具備核武器投送能力的中國合作,可以大大增強其抗蘇的信心;另一方面,中美在綜合實力上明顯的“內在雙邊不對稱性”又抑制了美國對中國在安全上的疑慮。①Robert S.Ross, Negotiating Cooperation: The United States and China, 1969-1989, Stanford: Stanford University Press, 1995,p.8.而蘇聯這個共同威脅的存在大大提高了中美為了實現這一共同目標而建立互信與合作的意愿。盡管中美建交后雙方熟悉度和親密度相較于冷戰初期顯著提升,中美之間的互信關系仍主要是建立在共同利益目標基礎上的理性信任。由于文化背景、政治體制、意識形態等方面的“異質性”,尤其是在臺灣問題上的分歧,使雙方一直缺乏堅實的感性信任基礎。②Harry Harding, A Fragile Friendship: The United States and China since 1972, Washington, D.C.: the Brookings Institution Press, 1992; Harry Harding, “ Breaking the Impasse over Human Rights”, in Ezra F.Vogel, Living with China: U.S.-China Relations in the Twenty First Century, New York: WW Norton & Co, 1997,p.169;王緝思、李侃如:《中美戰略互疑:解析與應對》,社會科學文獻出版社,2013年版,第40頁。

蘇聯解體和冷戰結束后,中國對美國的戰略重要性便大打折扣,甚至成為最有可能威脅美國的潛在競爭對手。③陶文釗:《中美關系史:1972-2000(第三卷)》,上海人民出版社,2016年版,第235頁。加上1989年政治風波導致中美在人權等問題上的矛盾和分歧更加凸顯,兩國互信關系在冷戰結束初期一度危機重重。然而,在“一超多強”格局下以及更為和平寬松、各國聯系更加緊密的國際環境中,中美對于雙方經貿合作潛力的共同認知、促進國內經濟發展的共同信念、“避免成為彼此真正敵人”的戰略共識以及對于解決朝核問題,維護東亞地區和平穩定的共同目標都為兩國維持互信提供了新的理性信任基礎。對這些共同利益的感知和經貿合作中潛藏利益的不斷實現為中美在新的國際形勢下建立日益密切、廣泛的合作關系提供了心理基礎,也在一定程度上抑制了雙方在意識形態等方面的分歧。

鑒此,從本質上來看,中美互信主要是一種對彼此客觀具備滿足自身利益的能力的信心和期望,具有明顯的外部威脅和共同利益驅動特征,卻缺乏基于同質性和親密性而產生的對彼此主觀意圖上的信任。因此,中美互信關系始終具有較強的脆弱性和情境性。一旦客觀條件發生變化(如中美相對實力變化、失去共同威脅等)或雙方預期目標/利益無法實現,理性信任基礎的削弱和動搖便容易使雙方強化對彼此主觀意圖上的不信任,從而對互信關系造成較大破壞。

其次,中美之間主要是一種過程信任模式。20世紀六七十年代,中美之所以能夠逐漸建立信任,在很大程度上也離不開雙方較長一段時期內良性互動的不斷積累。冷戰結束后,中美之所以能夠在新的國際形勢下重新建立互信,既部分得益于前期互動經歷,也在很大程度上是中國利用各種機會向美國發出強烈信任信號,并逐漸建立自身國際信譽的結果。這不僅表現在“韜光養晦”政策指導下,中國處理“炸館事件”“南海撞機事件”以及臺灣、南海等問題時的冷靜克制;也表現在中美為推動入世談判所作出的積極努力及“9·11事件”后雙方在反恐合作中的積極配合;還表現在中國處理朝核危機、亞洲金融危機等問題時對東亞其他國家利益的關切與兼顧。這些雖不足以讓中美兩國對彼此形成高度信任,但雙方基于這些共同經歷和互動過程增進了相互了解,也在一定程度上減少了美國對中國的疑慮。

再次,與冷戰時期相比,冷戰結束后美國對多邊國際制度的完善和對自由貿易的推崇為中美信任關系的建立和發展提供了更為有利的外部制度環境,也使兩國決策者都更加堅定了在多邊國際貿易制度下加深復合相互依賴、將促進國內經濟發展置于國家戰略首位的信念。①Michael Wesley, “Asia's New Age of Instability,” the National Interest, No.122, 2012, pp.21-29.然而,一方面受美國例外論和權力思維的影響,作為霸權國的美國一直將自身可信度當成一種“理所當然”。美國與其他國家信任關系的建立和維持關鍵取決于美國是否信任其他國家,而不是考慮其自身是否值得信任。②Brian C.Rathbun, Trust in International Cooperation: International Security Institutions,Domestic Politics and American Multilateralism, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, pp.2-7;因此,整體而言,美國主導建立的多邊國際制度歧視性較強,對美國自身的約束力也有限,從而難以在國際社會中真正形成激勵國家間信任的國際規范。另一方面,基于自身利益考慮,美國主導建立的國際安全制度與國際經濟制度之間存在顯著的差異性。③David Shambaugh, “ Tangled Titans: Conceptualizing the U.S.-China Relationship”, in David Shambaugh ed., Tangled Titans:The United States and China,Rowman& Littlefield Publishers,2012,pp.17-18.這種國際經濟、安全制度之間的內在矛盾容易加劇中美在“信任”與“值得信任”之間的失衡,導致雙方難以建立穩定、完善的信任激勵與風險管理機制,也容易造成中美之間預期錯位和預期失敗的狀況。

總之,與美蘇爭霸的冷戰時期相比,在“一超多強”的后冷戰時期,國際社會中一般信任水平有一定提高,但幅度十分有限。對中美兩國來說,外部制度保障的缺陷,以及內部信任激勵、預期管理和風險管理機制的不足導致中美之間不得不更加依賴于高成本的互動過程來維持和增強互信。然而,系統性信任基礎的薄弱使得中美兩國很難在互動過程中提高對對方動機和意圖的信任能力,從而抑制了它們提高對彼此行為的正面預期,導致中美互信關系不僅維持成本較高,穩定性也較弱。

綜上,在理性信任與過程信任主導的信任模式下,中美互信關系始終具有較強的脆弱性、情境性和不穩定性,感性信任和制度信任的不足使得雙方維持互信關系的難度較大、成本較高。這既是中美信任程度難以提高的主要原因,也是中美在新的國際形勢下互信容易流失、互信關系容易遭到破壞的根源。

3.2 直接原因:金融危機后中美相互戰略對沖的形成

從中美信任模式可以看出,2008年金融危機后中美信任程度的不斷下降實際上也可以理解為雙方理性信任和過程信任的不斷流失,以及整個國際社會制度信任水平的下降。這既是中美對彼此預期不斷失敗的結果,也反映了雙方從有限良性互動逐漸向惡性互動轉變的過程和美國國際信譽的下降,其直接原因應歸咎于金融危機后美國戰略重心東移和中美在亞太地區相互戰略對沖的形成。

對沖戰略(hedging strategy)主要是指在相對和平、寬松但具有高度不確定性的國際環境中,一國在自身實力具有局限性的條件下,為了趨利避害而對另一個與其有著高度利益相關性的國家采取的以兩面下注為核心的混合戰略。在當今國際社會,“對沖戰略”被認為是一種比簡單的“結盟”“遏制”“制衡”等傳統戰略更為靈活、務實的地緣保險戰略,其運用也日益普遍化和常態化。①關于“對沖戰略”的定義、內涵、主要特征等,參見蔣芳菲:“從奧巴馬到特朗普:美國對華‘對沖戰略’的演變”,《美國研究》,2018年第4期,第 75-96頁;Jurgen Haacke: “The Concept of Hedging and its Application to Southeast Asia:A Critique and a Proposal for a Modified Conceptual and Methodological Framework”, International Relations of the Asia-Pacific, Vol.19, No.3, 2019,pp.375-417; Evelyn Goh, Meeting the China Challenge: The US in Southeast Asian Regional Security Strategies, Washington, D.C.: East-West Center, 2005; Evelyn Goh , “Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies”, International Security, Vol.32, No.3, 2007/08, pp.113-157; Evan S.Medeiros, “Strategic Hedging and the Future of Asia-Pacific Stability”, The Washington Quarterly, Vol.29, No.1, 2005/2006, pp.145-167; Kuik Cheng—Chwee, “The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore’s Response to a Rising China”, Contemporary Southeast A-sia, 2008, No.2, Vol.30, pp.163-167; Oystein Tunsjo, “Hedging against Oil Dependency: New Perspectives on China’s Energy Security Policy”, International Relations, March 2010, Vol.24, pp.25-45;Rosemary Foot, “ Chinese Strategies in a US-Hegemonic Global Order: Accommodating and Hedging”, International Affairs, Vol.82,No.1, 2006, pp.77-94; Oystein Tunsjo, US Taiwan Policy: Constructing the Triangle, London: Routledge, 2008, pp.109-119.

冷戰結束后,受外部環境的制約與自身實力局限性的影響,在中美理性與過程主導的信任關系基礎上,為了在促進國內經濟增長的同時增強中美互信、降低安全風險、爭取戰略空間,中國沒有對美國采取追隨、制衡等直接戰略,而是審慎地對美國選擇了“對沖戰略”:一面積極探索與美國的良性互動之道,努力融入美國主導的國際體系,并盡可能發展各種雙邊和多邊合作關系;一面避免激化中美矛盾,防止卷入地區爭端,并提高自主防御能力,防范因過度妥協、退讓而導致崛起進程中止或速度過慢。②Rosemary Foot, “ Chinese Strategies in a US-hegemonic Global Order: Accommodating and Hedging”, International Affairs,Vol.82, No.1, 2006, pp.77-94.2008年金融危機后,在趨利和避害兩種動機的同時主導下,美國奧巴馬政府決定將其戰略重心東移至亞太地區,也逐漸對迅速崛起的中國形成了兩面下注的對沖戰略:一面積極推進和深化與中國等亞太國家在經貿領域和非傳統安全領域的合作,努力在合作中影響和塑造中國的行為;一面強化和拓展亞太同盟網絡,在地緣政治和軍事上加強對中國的軟遏制、軟制衡,在可能影響美國利益的領域加大對華施壓力度。于是,中美逐漸在亞太地區形成了一種“相互戰略對沖”(mutual strategic hedging)的狀態。

值得注意的是,中美對“對沖戰略”的青睞在很大程度上反映了雙方在互信程度不高、信任關系脆弱性較強、穩定性較弱的情況下所面臨的兩難困境,也體現了雙方促進和平與合作、避免沖突與戰爭的共同愿望。然而,中美兩國采取“對沖戰略”的原因并不完全一致。對中國來說,不同于歷史上其他崛起大國,冷戰后中國面臨的是美國單極霸權下的多邊國際貿易體系和輻軸式地區安全同盟體系,這種美國主導的經濟和安全二元結構的“原始設定”留給中國的戰略選擇空間很小。③Victor D.Cha, “Powerplay: Origins of the US Alliance System in Asia”, International Security, Vol.34, No.3, 2009/2010,p.158.一方面,作為美國最大的潛在競爭對手,中國任何制衡或結盟的舉動都會被美國及其盟友視為對既有國際秩序的挑戰,從而引起美國更多的猜疑和更強硬的遏制措施,甚至可能使中美走向對抗。因此,在中美相對實力差距懸殊的情況下,為了給國內經濟建設創造一個良好的外部環境,中國只能更加審慎地處理與美國及其他各國的關系。另一方面,缺乏感性信任和制度信任基礎使得中國認為追隨美國將很可能導致中國不得不在與美國及其盟友的矛盾與分歧中做出更大的利益妥協和讓步,延緩中國崛起速度,因此也不可取。④劉若楠:“塑造與再塑造:東亞安全秩序與中國的戰略對沖”,北京大學國際關系學院、察哈爾學會、《國際政治研究》編輯部,《第八屆全國國際關系、國際政治專業博士生學術論壇論文集》,2015年,第130-145頁。

對美國來說,“對沖戰略”的形成則更多地反映了2008年金融危機后美國心態上的微妙變化和國內不穩定因素的增加。一方面,金融危機后,美國對華理性信任大大增強。中國一躍成為美國最大的債權國,經濟上的這層新關系使美國更加深諳與中國加強合作對美國經濟恢復的重要性和必要性。同時,長期戰爭消耗和國內債臺高筑的窘境也使奧巴馬政府逐漸產生了讓中國在促進全球經濟復蘇、應對氣候變化等議題中與美國一起合作、分擔國際責任的期望。但另一方面,國內經濟危機和政治社會分裂狀況日益嚴峻的形勢大大增加了美國對于自身脆弱性的預期。中國在東亞區域經濟合作進程中地位的提升和國際影響力的不斷增強也使美國強化了在經濟上被中國趕超或東亞地區主導地位被中國取代的危機感,這種心理在很大程度上抑制了美國承擔信任風險的意愿和能力。

不可否認,分別對于中美兩國來說,“對沖戰略”是其面臨外部不確定性和自身能力局限性時的一種較為靈活、務實、審慎的戰略選擇。然而,“對沖戰略”自身具有的模糊性、混合性、不穩定性等特征決定了它并不利于良性互動的發展和信任的培養。尤其當中美同時采取對沖戰略時,反而會進一步加劇互信關系的脆弱性和不穩定性,改變雙方信息加工過程和利益計算結果,造成雙方預期的不斷失敗。

其一,盡管中美在金融危機后都有明顯的“趨利”動機與強烈的合作意愿,但雙方在亞太地區相互對沖狀態的形成使兩國都更強烈地感知到了對方行為中對自己的排斥、懷疑和提防,從而強化了它們對于信任風險和彼此敵意的認知,也抑制了它們的合作意愿,導致雙方行為都逐漸轉變為“避害”動機主導,使雙方在利益博弈中實現預期的難度大大增加。

其二,對沖戰略自身具有的“混合性”“模糊性”特點導致中美對于彼此在不同領域釋放的信號容易出現認知偏差,也容易在不同領域出現預期錯位,從而帶來了經濟、政治、安全等各個領域的負面聯動效應,造成經濟問題政治化、安全化等問題。

其三,雙方在不同領域惡性互動的擴展和消極情緒的累積不斷強化了雙方感性上的不信任,并削弱著雙方的過程信任基礎,從而逐漸改變了它們對于彼此可信度的評估和互動模式,使雙方逐漸由一種有限的良性互動逐漸向惡性互動轉變。

此外,中美在亞太地區機制建設進程中的相互對沖和美國對多邊國際機制的工具化利用不斷削弱著地區內制度信任基礎,從而阻礙了亞太地區的制度化進程和信任文化的發展。這很容易引發整個地區信任網絡系統性的信任流失,導致整個地區內的安全局勢不斷惡化,反過來對中美互信關系造成進一步沖擊和破壞。

對中國來說,美國所謂的“重返亞太”和在中國周邊地區的戰略布局大大增強了中國對外部安全壓力的感知,也使中國對美國的防范心理感受更加強烈。一方面,美國決定將更多優勢戰略、軍事資源都部署在中國周邊的亞太地區,并高調介入中國和鄰國之間的領土爭端,與盟國在中國周邊海域進行軍事演習,這在很大程度上引起了中國對于自身安全的焦慮和恐懼。①王緝思、李侃如:《中美戰略互疑:解析與應對》,社會科學文獻出版社,2013年版,第17頁。另一方面,在中國看來,美國的東亞政策已越來越往抵消中國的地區影響力、滲透原有機制建設進程的方向發展。奧巴馬政府一面討好韓國、日本、澳大利亞等老盟友,一面極力拉攏印度、印尼、越南、東盟等“新朋友”,事實上已在政治上對中國形成了一個“戰略包圍圈”,大大擠壓了中國的戰略空間。于是,這種戰略上和安全上的焦慮感、因不被美國信任和認為美國不值得信任而產生的負面情緒,以及擔心鄰國趁機攫取好處的防范心理都使中國在領土爭端中表現得更加強硬,對美國提出的G2構想更加遲疑,對美國倡導的TPP更加排斥,對區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)談判和“一帶一路”建設都更加積極。

對美國來說,中國的這些行為反而進一步“證實”了美國國內戰略界一直以來對于中國戰略意圖的擔憂和部分周邊國家向美國表現出來的“疑華”“恐華”心理,也使美國因利益未及,即對華預期失敗而信任程度迅速下降。美國更加擔心,一個日益強大、自信的中國會使中美利益博弈的天平逐漸向中國傾斜,甚至會改變美國在亞太地區的領導地位,嚴重傷害美國的國家利益。因此,奧巴馬政府又進一步加強了對中國的防范和規制,在貿易、匯率、“疆獨”“藏獨”、臺灣、人權等一系列問題上加大了對中國的施壓力度,還針對中國出臺了“亞太再平衡”戰略,提出“空海一體戰”構想。但美國的這些行為又進一步引發了中國更多的不安和憤怒,從而對雙方在下一輪互動中的心理狀態和行為選擇產生了更多的消極影響。

3.3 特朗普政府單邊主義行為對中美互信關系的嚴重破壞

特朗普政府上臺后,美國對華“對沖戰略”從“強對抗—強協同型”向“強對抗—弱協同型”迅速演變。①蔣芳菲:“從奧巴馬到特朗普:美國對華‘對沖戰略’的演變”,《美國研究》,2018年第4期,第75-96頁。從美國對華戰略定位的調整、強勢挑起對華貿易戰,到特朗普政府頻頻打出“臺灣牌”“南海牌”來逼華讓步,再到美國對多邊國際貿易機制的踐踏和破壞,以及美國對中國高新技術產業的精準打擊和特朗普在雙邊貿易談判中一再出爾反爾等,這一系列單邊主義行為使中美各個維度的信任基礎都進一步遭到全方位的破壞。中國對美信任程度也隨著預期不斷失敗、美國國際信譽的迅速下降和雙方惡性互動的不斷積累而急劇下降。

在美國看來,中國在雙方以及與其他周邊國家的互動中都更加自信和強勢,這些行為“頑固”地違背了美國對中國的期望,中國崛起正在朝著不利于美國國家利益的方向發展,這也意味著美國一直尋求在接觸與合作中影響和塑造中國的預期已經失敗。②David Shambaugh, “ Tangled Titans: Conceptualizing the U.S.-China Relationship”, in David Shambaugh ed., Tangled Titans:The United States and China,Rowman& Littlefield Publishers,2012,pp.3-19.因此,隨著中美實力差距不斷縮小,美國只有以“實力求和平”,在與中國的競爭中變得更加強大才可能真正確保安全。③“National Security Strategy of the United States of America”,the White House,December 2017.

而在中國看來,一方面,中國日益意識到美國對華戰略定位和應對中國崛起的策略都已經發生重大轉變,特朗普政府挑起對華貿易戰實乃“醉翁之意不在酒”。④高程:“中美競爭視角下對‘穩定發展中美關系’的再審視”,《戰略決策研究》,2018年第2期,第14-25頁;俞平平、趙永亮:“中美貿易戰本質、影響及對策分析”,《現代管理科學》,2018年第11期,第87-89頁。另一方面,美國對雙方信任關系的不斷破壞也一次次導致了中國對美預期失敗,給中國在對美政策上帶來了更多的憤怒和挫敗感,強化了中國對美國的敵意認知,促使中國在各個領域也加強了對美國的防范。

更重要的是,在特朗普政府重利輕義、消極短視的經濟單邊主義“沖擊”下,美國的國際信譽遭到了嚴重破壞。美國對既有多邊國際機制的踐踏也破壞著整個國際社會中的制度信任基礎。這不僅進一步加速了中美之間的互信流失,也導致全球系統性“信任赤字”問題日益嚴重。

然而,這并不意味著中美之間已經完全不存在信任。中美之間高度相關的利益基礎、兩國對于避免戰爭的戰略共識以及非傳統安全威脅日益突出所帶來的不確定性使得中美之間仍存在一定的理性信任基礎,也減少了雙方突破對沖“下限”的動力。尤其是中國并不愿意徹底破壞中美長期以來的合作關系,這為雙方未來轉變互動方式、重新修復信任關系提供了一定的可能性。

四、結 語

作為世界上的超級大國,強烈的宗教熱情、根深蒂固的價值訴求和對現實物質利益的追求使得美國在對華政策上一直處于一種理性與感性的“分裂狀態”,這對于塑造冷戰后東亞國際秩序、中美互信關系以及中國的戰略選擇都起到十分關鍵的作用。更重要的是,完全從自身利益出發的立場和對權力的過度重視導致美國在國家間互信關系的建立與維持過程中示范作用有限,其主導建立的國際制度對冷戰后國家間信任的激勵與保障作用也十分有限。美國一直在擔憂中國的戰略意圖,并尋求在接觸與合作中塑造和影響中國的發展方向,卻忽視了國際與地區制度環境和美國自身的可信度也是制約和影響中國行為選擇的關鍵因素。

因此,2008年金融危機后,隨著中美相對實力差距的不斷縮小和美國國內不穩定因素的增加,理性與過程主導的信任模式導致中美逐漸陷入了一種“互為因果”的困境。在對彼此缺乏親密認知和善意認知,且外部制度保障和內部激勵機制、監管機制都不足的情況下,中美均以對方的行為和對自身利益的滿足作為評估對方意圖和自己在下一輪互動中采取行動的前提條件。中美在亞太地區相互戰略對沖機制的形成也正是這種互信模式下雙方互動產生的結果。盡管中美都有進一步增強互信與合作的良好愿望,但隨著相互對沖機制的形成,雙方都更強烈地感知到對方行為中對自己的排斥、懷疑和提防,于是它們也都在互動中進一步加強了對彼此的防范和對沖。隨著特朗普政府對華戰略的進一步調整,中美各個維度的互信基礎都進一步遭到了嚴重破壞,雙方互信也隨著利益博弈中預期的不斷失敗、惡性互動的不斷增加、負面情緒的不斷累積以及美國國際信譽的不斷下降而進一步加速流失。

中美互信程度的變化過程帶來的一個重要啟示在于,國家間信任的建立、維持和增強是國家和體系兩個層面的因素共同作用的結果。從國家層面來說,無論大國還是小國,信任都無法自動獲得。雙方只有對內通過加強治理、增強實力等方式來提高自身承擔信任風險和管理信任關系的能力,對外通過堅持正確的義利觀、構建平衡互惠關系、加強激勵與監管機制等方式來不斷提高自身國際信譽、積累良性互動、增加雙方之間的親密度、認同感,才有可能長期維持并不斷增強互信。從體系層面來說,霸權國的統治方式以及霸權國與崛起國的互動模式對于整個國際社會中信任文化的變遷和一般信任水平的變化具有重要影響,這些結構性因素反過來又會進一步影響所有國家的行為模式以及它們維持信任關系的成本。從這個角度來看,2008年金融危機以來美國全球戰略的大幅調整,尤其是“特朗普沖擊”下中美互動模式的急劇惡化不僅僅對中美互信關系造成了較大破壞,更加劇了整個國際社會的兩難困境和系統性“信任赤字”。

隨著實力的不斷增長,中國在塑造中美關系和國際信任文化中的作用變得更加重要,但這也對中國自身的領導力和執行力提出了更高的要求。①See Yan Xuetong, Leadership and the Rise of Great Powers,Princeton University Press,2019.面對中美互信的迅速流失和中美關系進入新的發展階段,中國既需認識到修復中美互信關系的重要性和必要性,也需認識到其長期性與艱巨性。既需努力維持和修復中美之間的理性信任與過程信任基礎,更需努力增強雙方之間的感性信任,提高國際社會中的一般信任水平。既需謹慎、有理、有利、有節地處理中美關系中遇到的各類問題和摩擦,也需進一步加強中美互信關系中的信任激勵、預期管理、風險管理機制建設,與美國一起探索中美良性互動之道,努力將中美貿易戰和在其他領域的摩擦與分歧創造性地轉化為雙方調整預期、加強溝通與利益協調、化解矛盾、重建互信的機會和窗口。另外,中國還需通過進一步深化改革開放、創造性地促進國際經濟合作、推動國際制度創新、堅持正確的義利觀等方式來提高自身的國際信譽,通過爭取獲得更多的國際支持與認同來獲取戰略空間,緩解崛起壓力,努力塑造更有利于增強國家間互信的國際制度環境與信任文化,以及更加符合各國共同利益的國際政治經濟秩序。