美國國際發展合作新戰略探析

——兼論其對中國的影響

周玉淵

(1.上海國際問題研究院,上海200233)

國際發展合作是美國全球戰略的支柱之一,是美國全球領導力的重要來源。美國國際發展合作“致力于為美國國家安全戰略及其他戰略提供支撐,致力于通過提升外交和發展合作能力,為更好實現對外政策目標提供保障”。①美國國際開發署,https://www.usaid.gov/results-and-data/planning/policy,訪問時間:2019 年 3 月 15 日。從馬歇爾計劃到“第四點計劃”,從歐洲到亞非拉,美國的發展援助在全球范圍內產生了重要影響,也奠定了美國全球發展事務領導者的地位。過去的70年,美國對外援助的改革更大程度上是對外援助體制不斷擴大的過程。②“對外援助”和“國際發展合作”在本文中交替使用,其所指總體上是一致的。21世紀開始,國際援助話語的一個重要變化是從“援助”向“國際發展合作”的轉向。對外援助是一個相對狹義的概念,經濟發展與合作組織(OECD)國家確定了比較明確的對外援助概念和標準。而“國際發展”則是一個更寬泛的概念,其更強調發展中國家的“自主權”以及援助國與受援國的“雙向性”。在很大程度上,以發展中國家發展為導向或者結果的國際合作,都可以理解為國際發展合作。以美國和中國為例,美國的國際發展合作中,傳統意義的對外援助占據很大比重,而中國的國際發展合作中,以發展融資為載體的發展合作則占據較大比重。當前美國國際發展合作的一個重要變化是對傳統對外援助的輕視,而對其他非援助意義上的發展合作給予高度重視。因此,本文主要以“國際發展合作”統稱,在具體描述2000年以前的實踐時,更多使用“對外援助”。然而,特朗普上臺后,美國國際發展合作正在經歷多層次的變化。在戰略動力上,大國競爭正在成為美國新國際發展合作的重要動力。在發展模式上,美國提出“新發展合作模式”,強化與中國在發展中國家的模式之爭。在政策和機制上,國際發展合作的戰略化、政治化和安全化在加劇,發展機構與外交和安全部門的捆綁比以往更加密切。中美兩國的博弈也開始從雙邊(貿易沖突、科技競爭等)擴大到第三方或發展中國家。這一現實推動著美國國際合作的改革,同時又給中國帶來了新的考驗。那么,美國國際發展合作為什么要改革?如何改革?將對中國產生哪些影響?這是本文嘗試回答的主要問題。

一、美國國際發展合作改革:延續與變革

美國的國際發展合作改革并不是一個新問題。①美國對外援助機制改革是美國國際發展研究中一個熱門話題。隨著冷戰結束前后對美國對外援助有效性質疑的上升,改革對外援助的呼聲持續高漲,相關研究開始增加。代表性的研究如:James Bovard, “The Continuing Failure of Foreign Aid”, Cato Institute Policy Analysis No.65, January 31, 1986; Denis J.Sullivan,“The Failure of U.S.Foreign Aid: An Examination of Causes and a Call for Reform”, Global Governance, Vol.2, No.3, 1996, pp.401-415;Stewart Patrick, “U.S.Foreign Aid Reform: Will it Fix What is Broken?” Center for Global Development, September 2006; Connie Veillette, “Foreign Aid Reform: Issues for Congress and Policy Options”, CRS Report for Congress, Nov.7, 2007; Susan B.Epstein,Matthew C.Weed, “Foreign Aid Reform: Studies and Recommendations”, CRS Report for Congress, July 28, 2009; Conor M.Savoy,Erol K.Yayboke, “Reforming and Reorganizing U.S.Foreign Assistance: Increased Efficiency and Effectiveness”, CSIS, July 2017; Jeremy Konyndyk, Cindy Huang, “ A PracticalVision forUS Development Reform”, Center for Global Development, July 20,2017。美國全球發展研究中心、大西洋理事會、布魯金斯學會、戰略與國際問題研究中心、傳統基金會等美國六大智庫還發布了共同立場報告。George Ingram,Tessie San Martin,and Connie Veillette, “A New Foreign Aid Architecture Fit for Purpose”, MFAN,2017, https://modernizeaid.net/wp-content/uploads/2017/07/MFAN-Co-Chair-Aid-Architecture-Discussion-Draft-.pdf.從肯尼迪政府時期的《對外援助法案》到特朗普時期的《更好利用投資促進發展法案》(BUILD Act),改革一直是美國國際發展合作的重要需求和動力。美國的國際發展合作改革可分為五個階段:第一個階段是二戰結束到20世紀50年代末,是對外援助的起步階段。第二個階段是20世紀60年代初—80年代末,即冷戰時期的對外援助,或者是自由主義導向的對外援助階段。第三個階段是20世紀90年代的對外援助,對外援助開始經歷冷戰結束后的短暫迷失期。第四個階段從21世紀初到奧巴馬任期結束,是國際發展合作的戰略轉型階段。第五個階段開始于特朗普政府任期,國際發展合作轉向大國競爭導向。②根據不同標準,存在著多種美國對外援助的階段劃分。美國國內主要以美國對外援助的機制改革為標準進行劃分。一種是根據政府任期進行劃分,即不同政府的改革主張和事件。另一種是年代劃分,美國國際開發署根據不同時期的重點,將美國的對外援助分為50年代(援助作為外交工具)、60年代(援助機制建立)、70年代(強調人的基本需求)、80年代(轉向自由市場)、90年代(民主與可持續發展)、2000年第一個十年(反恐與國家重建)以及當今的對外援助。中國學者更傾向于從美國總體的國際戰略變化和援助動機變化的角度去劃分。美國對外援助的不同階段可參見,劉國柱等著:《在國家利益之間:戰略美國發展援助探研》,浙江大學出版社,2011年。

1.1 對外援助起步階段(二戰結束—20世紀50年代末)

現代意義上的國際發展援助誕生于二戰結束后。③USAID, “USAID History”, https://www.usaid.gov/whowe-are/usaid-history, Last Visited: Mar.15, 2019.為阻止蘇聯和共產主義的全球擴張、維護和鞏固西方主導的國際安全秩序,對外援助成為美國對外政策的重要工具。1947年,美國開始援助希臘和土耳其。1948年,美國推出“馬歇爾計劃”,向歐洲提供大量的資金和技術援助。1950年,“第四點計劃”明確了美國對外援助的目標:一是通過幫助發展中國家減少貧困和促進生產,為美國提供海外市場;二是促進其他國家實行資本主義,來消除共產主義威脅。為此,這一時期的對外援助主要集中于技術援助和大型融資項目。為實現這一目標,新的機構開始成立。1951年10月31日,在“馬歇爾計劃”結束后,為了促進軍事、經濟和技術援助項目的整合,美國國會通過了《互助安全法案》,并成立了互助安全局。1953年,在國務院之外成立了獨立的政府機構“對外行動局”(Foreign Operations Administration),隨后其被整合到“國際合作局”(International Cooperation Administra-tion)。《1954年互助安全法案》開始明確發展援助、安全援助、突發應急基金和私有投資擔保等細化的外援概念。在此基礎上,美國外援的相應機制和工具逐漸建立,包括“糧食換和平項目”(Food for Peace Program)、發展貸款基金(Development Loan Fund)。 同時,還通過“糧食換和平”、發展貸款基金等方式,用于鞏固發展中國家的親美政權,阻止其倒向蘇聯陣營。美國甚至為此向諸多獨裁和軍政府政權提供了大量援助。①劉國柱等著:《在國家利益之間:戰后美國對發展中國家發展援助探研》,浙江大學出版社,2011年,第160-210頁。這一時期,美國對外援助主要流向以色列、埃及、菲律賓、孟加拉國、巴基斯坦等國。

1.2 冷戰時期的對外援助改革(20世紀60年代初—80年代末)

60年代是美國對外援助獲得巨大發展的十年。肯尼迪和約翰遜任期被稱為“發展的黃金十年”。然而,也正是在這一時期,美國對外援助的有效性和實踐中的問題開始涌現,美國公眾和國會對美國外援的質疑開始上升。肯尼迪在評價美國外援的作用時指出,“美國外援項目分散、機構協調低下、行動笨拙遲緩。”“一個現代且協調統一的援助機構是必要的,其將有利于推進美國的道德、經濟和戰略利益,進而應對當前的極權主義威脅。”②John Norris, “Kennedy, Johnson and the Early Years”, USAID: A History of US Foreign Aid, Part 1/5, DEVEX,July 23,2014,https://www.devex.com/news/kennedy-johnson-and-the-earlyyears-83339.在這一背景下,美國外援改革被正式提上議程。1961年,《對外援助法案》出臺是美國對外援助進程的重要里程碑。根據這一法案,美國國際開發署(USAID)成立。同時,美國對外援助機制進行了較大規模改革和重組。在發展援助項目上,建立了發展貸款基金和發展贈予基金(Development Grant Fund)兩個主要機構。在經濟援助項目上,則建立了美國企業海外經營的擔保機制(即現在的海外私人投資公司的前身)、經濟支持項目(現在的經濟支持基金項目)、應急基金等重要機制。美國新援外體制最大的轉變是開始把國別規劃和長期規劃作為未來工作重點。進入70年代,“人的基本需求”成為引領國際援助的主導理念。美國對外援助的領域和重點也開始進行調整。早期的美國援助主要是資金、糧食、物資和基礎設施融資支持,70年代開始重點關注農業、計劃生育和教育等具體領域問題。尼克松政府和卡特政府在對外援助機制上也提出了不同的主張。尼克松政府時期發布了《皮特森委員會報告》,提出對美國對外援助進行大規模改革。其核心是將美國國際開發署分割為三個機構:美國國際發展公司;美國國際發展研究所;安全援助項目。③John Norris, “The Cold War and its Aftermath”, DEVEX,23 July 2014, https://www.devex.com/news/the-cold-war-and-itsaftermath-83340.其中,海外私人投資公司(OPIC)正是在尼克松政府任期內組建。然而,卡特政府任期的重要主張是整合現有援助機構。卡特政府提出由國際發展合作局(IDCA)來協調國務院、財政部、農業部等各個機構的援外項目。這一時期還成立了國際發展研究所,來管理和協調與社會組織的關系,同時也成立了美國和平隊。1979年,根據行政命令建立了國際發展合作局。這改變了之前對外援助項目主要由國務院管理的局面,使美國國際開發署再次成為對外援助的主要職能機構。這一時期,美國外援體制基本形成,同時,通過新的立法,國會已經成為決定美國外援和管理機制的重要力量。

在20世紀80年代里根政府時期,伊朗人質危機以及蘇聯入侵阿富汗使美國更加重視援助的作用。里根政府迅速增加了對外援助的規模,對外援助優先用于安全領域。美國減少了對多邊機構的援助,相當大比例的援助流向了少數具有戰略價值的國家,例如巴基斯坦、埃及和土耳其。里根政府時期,在國際開發署署長彼得·麥克弗森(Peter McPherson)的協調下,共和、民主兩黨在對外援助上的共識以及政府與國會的協調開始獲得進展。然而,即使如此,對美國對外援助的有效性的質疑在這一時期達到新的高度,美國一些官員直接稱“美國援助已死”。為此,里根政府也嘗試提出改革方案,1983年,里根總統任命成立卡盧齊委員會(Carlucci Commission),1987年,眾議院外事委員會成立漢密爾頓-吉爾曼(Hamilton-Gilman)專家組,先后對美國外援進行評估。并在隨后提出新的《對外援助法》修正案,然而由于各方的主張差異,這一修正案并沒有獲得通過。

1.3 冷戰結束后的對外援助改革(20世紀90年代初—90年代末)

90年代,美國的對外援助出現了一些新的變化。一方面,美國的重心從國際轉向國內,國際援助的有效性遭到國會的嚴重質疑。布什政府因為過于關注國際事務而忽略國內事務,導致其第二任期競選失敗。這直接促使克林頓政府將重心轉向了國內事務。“增加美國對外援助并不是總統的優先”。在克林頓政府精簡政府機構的政策下,縮減對外援助規模也成為政府改革的一個方向。美國中止了在26個國家的援助,“這是自馬歇爾計劃以來,美國第一次縮減受援國家數量”。另一方面,為了鞏固冷戰勝利成果,克林頓政府也希望發揮援助在重要地區和國家的轉型和穩定上的作用。這一時期,克林頓政府關注的重點地區是中東歐國家。其核心的方式包括,通過一攬子援助方式加強對發展中國家的援助,重點援助處于危機中的“轉型國家”,通過非政府組織(NGOs)向美國援助無法覆蓋的國家提供援助。①USAID, “USAID History”, https://www.usaid.gov/whowe-are/usaid-history, Last Visited: Mar.15, 2019.然而,由于共和黨控制的國會對援助的極力限制,美國對外援助在90年代總體上處于低迷期。“美國國際開發署幾乎被掏空,1995—2000年間,發展署職員縮減了29%,在編雇員相比20年前減少了一半,三分之一的雇員接近退休年齡”。②John Norris, “The Clashes of the 1990s”, DEVEX, 23 July 2014, https://www.devex.com/news/the-clashes-of-the-1990s-83341.在這一背景下,盡管克林頓政府也提出了一些援助改革的計劃,如修改1961年的《對外援助法案》,但基本沒有進展。

1.4 新千年的國際發展合作改革(2000—2016年)

2000年開始,千禧年發展目標(MDGs)確立了國際發展合作的全球話語。在這一背景下,國際發展合作再次受到美國政府和國會的重視。一方面,“9·11”事件發生后,反恐成為美國國家安全戰略的優先議題,配合和支持美國的安全戰略成為美國對外援助的重要目標。美國的援助大量投入到與美國安全利益和反恐需要密切相關的國家,包括以色列、伊拉克、埃及、巴基斯坦等國。另一方面,國際發展合作也成為布什政府和奧巴馬政府希望留下政治遺產的重要領域。在這一背景下,布什政府和奧巴馬政府時期都給予了國際發展合作較大的重視。為了配合美國的全球反恐戰略,小布什政府在援助規模、目標和政策上加大了改革力度。相比于歷屆美國政府,小布什政府第一次提出援助促發展是美國對外政策的優先議題和核心工具。③Carol Lancaster, George Bush’ s Foreign Aid: Transformations or Chaos?, Baltimore: Brookings Institution Press, 2008, pp.3-4.2006年,小布什政府在國務院下成立美國外援資源辦公室(F Bureau),把美國國際開發署的政策、計劃、預算以及大量人員劃歸到這一新的辦公室。小布什政府推動成立了千禧年挑戰公司(MCC)、總統艾滋病防治計劃(PEPFAR)、總統瘧疾倡議等重要倡議。“這些倡議成為小布什政府重要的政治遺產,使小布什成為自肯尼迪以來對美國援助進行最大改變甚至‘改革’的總統”。④同③。

然而,對援助重視的提升伴隨的是國內要求援助改革呼聲的上升。奧巴馬任期初期,開始嘗試推動對外援助改革的立法。奧巴馬簽署了1961年以來的美國第一份國際發展合作文件——《全球發展總統政策指令》(PPD-6)。在美國國家安全戰略報告中,明確將國際發展合作確立為美國全球戰略的三大支柱(3D),即民主、外交和發展。在國際層面,奧巴馬政府時期還曾嘗試通過推動與中國在非洲等第三方的合作,維護和鞏固美國在國際發展事務上的領導力。與此同時,美國國會也加大了立法力度。參議院提出了《國家外交與發展戰略法案》。眾議員霍華德·伯曼(Howard Berman)花兩年時間組織起草了長達923頁的《2012年全球伙伴關系法案》,試圖以此來取代1961年的《對外援助法》,但最終這一法案并沒有獲得通過。這一時期,由國務院、國會和發展援助機構構成的龐大援外管理體制已經形成,然而,在缺乏強大內外部動力的前提下,機制性的改革基本很難推動。在小布什和奧巴馬時期,雖然涌現出更多新的援助機制和工具,但美國的對外援助改革并沒有取得實質性的進展。①美國對外援助管理體制改革可參見,丁韶彬、周寶根:“美國對外援助管理:歷史與現實”,《國際經濟合作》,2012年第4期;周琪:“新世紀以來的美國對外援助”,《世界經濟與政治》,2013年第9期;孫明霞:“‘9·11事件’以來美國對外援助機構的調整:目標與現實的差距”,《美國問題研究》,2015年第1期。

二、美國國際發展合作新戰略:動力與轉向

特朗普政府上臺后,“援助失敗論”“援助無用論”等論調再度高漲。重塑美國的對外援助也正成為特朗普政府的施政方向。在戰略層面,特朗普政府將大國競爭視為美國全球戰略的優先目標。②滕建群:“特朗普‘美國第一’安全戰略與中美博弈”,《太平洋學報》,2018年第1期,第18-24頁。2017年的《美國國家安全戰略報告》明確提出,美國將重建新的國際發展合作模式,為發展中國家提供一套不同于中國的發展合作模式。與此同時,國會與白宮、國會兩黨間在國際發展合作改革上形成了空前共識。“加強與中國的大國競爭已經成為美國國際發展合作的統一戰略思想”。③Michael Igoe, “USAID Chief Lays out a Trump Development Doctrine”, DEVEX, Dec.6, 2018, https://www.devex.com/news/usaid-chief-lays-out-a-trump-development-doctrine-93973.這意味著,“中國因素”正成為美國國際發展合作的重要動力。

2.1 外部動力

21世紀以來,中國在國際發展合作事務中的話語權和影響力顯著上升,中國推動的新發展倡議和政策正在為國際發展合作和發展中國家的發展提供強勁動力。中國與發展中國家合作的規模、質量和效果正在超越美國。④Daniel F.Runde, “Renewing U.S.Economic Engagement with the Developing World”, CSIS, November 2018.在貿易、發展融資、基礎設施建設、電力、工業化、產業園區等領域,中國開始建立起優勢地位。

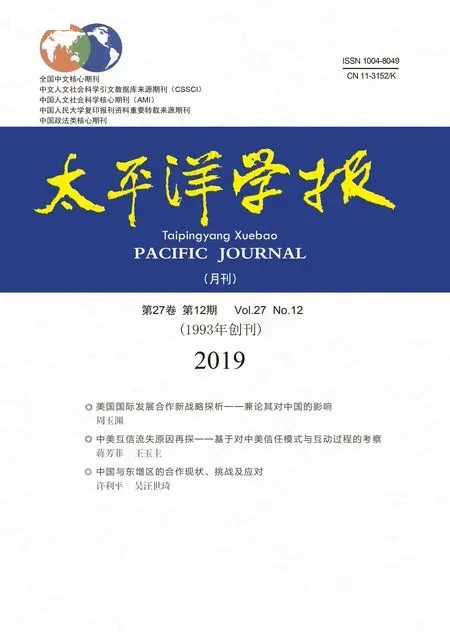

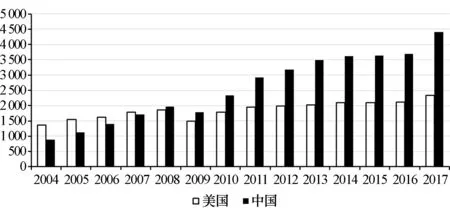

中國已經超越美國成為世界上最大的貿易國家。2006年時,美國是全球130個國家的最大貿易伙伴,中國是70個國家的最大貿易伙伴。到2016年,中國成為全球124個國家的最大貿易伙伴,美國則減少至76個。2000年,中國只是5個國家的最大出口市場,到2014年增至43個,而美國則從53個減少至31個。⑤Daniel F.Runde, “A Tale of Two Paths: Divergence in Development”, CSIS, February, 2017.從區域層面,中國與東南亞和撒哈拉以南非洲的貿易額分別在2008年、2009年超越美國。2017年,中國與東盟、非洲的貿易分別接近和超過美國與東盟貿易的2倍(見圖1和圖2)。中國也已經成為南美最大的出口市場和整個拉美地區僅次于美國的第二大出口市場。⑥Rebecca Ray, “China-Latin America Economic Bulletin 2018 Edition”, Boston University Global Development Policy Center Discussion Paper, January, 2018.

圖1 東盟國家與美國和中國貿易對比(單位:億美元)

圖2 撒哈拉以南非洲與美國和中國貿易對比(單位:億美元)

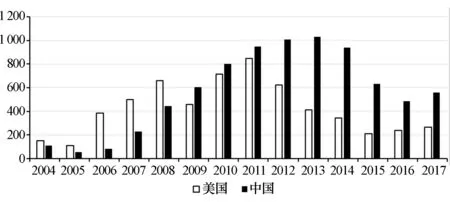

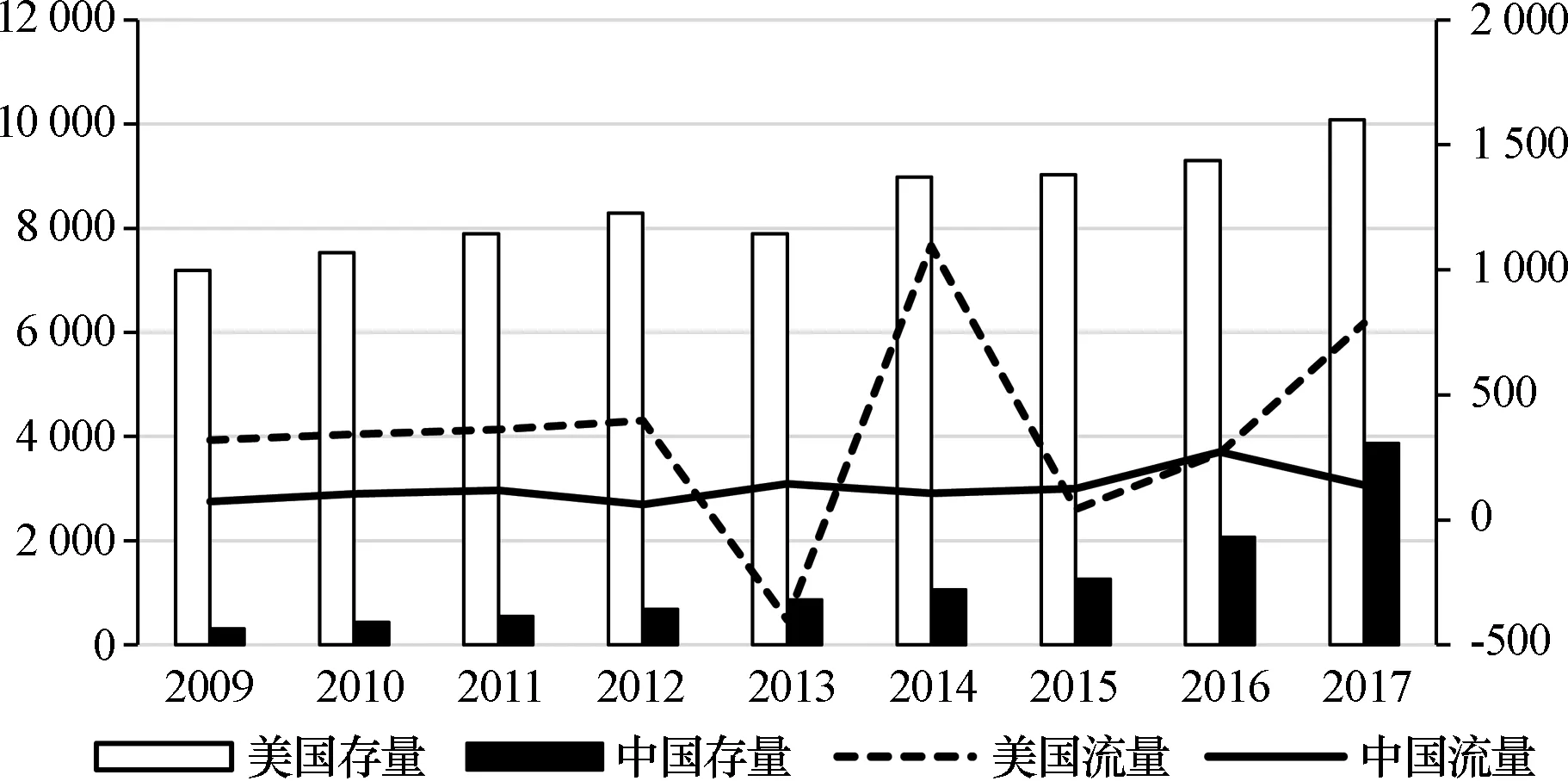

中國對發展中地區的投資增長凸顯了美國經濟影響力的衰退。截至2017年底,中國對外直接投資存量超過1.8萬億美元,從2016年的第六位升至全球第二位,僅次于美國。①中華人民共和國商務部:《中國對外投資發展報告2018年》,2018 年 9 月,商務部網站,http://images.mofcom.gov.cn/fec/201901/20190128155348158.pdf,第 4 頁。中國對外投資存量的八成分布在發展中經濟體。而美國對外直接投資的74%集中于高收入國家,且對發展中國家的投資在持續減少。②James K.Jackson, “US Direct Investment Abroad: Trends and Current Issues”, CRS (Congressional Research Service) Report,June 29,2017.在東南亞地區,2008年,中國對東盟地區投資只有7.32億美元,美國的投資有36.85億美元。但之后,中國對東盟投資快速增長。2017年,中國投資達到113.7億美元,同年美國的投資則下降到43.22億美元。③ASEAN Secretariat, ASEAN StatisticsYearbook 2018,Jakarta, 2018, p.142.自2009年以來,中國對非投資出現了較快增長。截至2017年,中國對非投資存量433億美元,比2009年增加了3.6倍;而美國對非投資存量自2015年以來連續下降,2017年降至503億美元,僅比2009年多了63.44億美元(見圖3)。中國商務部副部長錢克明表示截至2017年底,中國各類對非投資存量超過了1 000億美元。按照現在數據,2018年,中國對非直接投資已經超越美國對非直接投資。這是繼2009年中非貿易超過美非貿易后的又一個重要變化。在拉美地區,2016年,中國對拉美直接投資快速上升,達到272.3億美元,同比增長115.9%。截至2017年末,中國在拉美地區的投資存量為3 868.9億美元,拉美是亞洲之外中國第二大投資地區(見圖4)。

圖3 2009—2017年中美在非投資比較(單位:億美元)

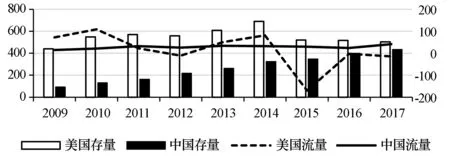

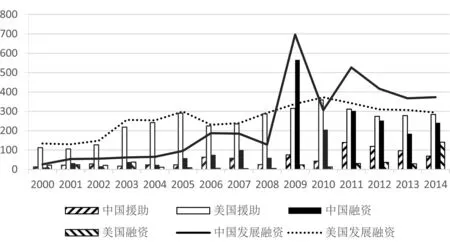

中國國際發展融資進一步削弱了美國的競爭力。自“一帶一路”倡議提出以來,中國國際開發性融資的機制、規模和方式正發生重要變化。在中國進出口銀行和國家開發銀行等傳統的開發性金融機構之外,中國也推動成立了新發展銀行、亞洲基礎設施投資銀行、中國東盟投資合作基金、中拉合作基金、中非發展基金、中拉基礎設施專項貸款等多元化的融資機制。中國對發展中地區的融資規模在不斷提升。根據威廉瑪麗學院援助數據(AidData),2000—2014年,中國在全球的發展融資規模已經達到3 543億美元,同期美國的融資規模是3 946億美元。從2009年開始,中國每年的發展融資規模已經較大幅領先美國(見圖5)。從區域看,在亞洲,2009年以來,中國的發展融資規模開始超過美國。④Yoon Ah Oh, “China’s Development Finance to Asia”,KIEP Staff Paper 18-02,Korea Institute for International Economic Policy,2018.在非洲,自2010年以來,中國的融資規模平均達到120億美元。⑤Chris Humphrey, Katharina Michaelowa, “China in Africa:Competition for Traditional Development Finance Institutions?” World Development, No.120, 2019, pp.15-28.中國是非洲基礎設施最大的融資方。在拉美地區,2018年,中國進出口銀行和國家開發銀行對拉美地區的融資支持規模為77億美元,盡管比往年有所下降,但依然超過世界銀行和泛美銀行。⑥Margaret Myers, Kevein Gallagher, “Cautious Capital: Chinese Development Finance in LAC, 2018”, Global Development Policy Center, Boston University, 2019.

圖4 2009—2017年中美對拉美直接投資比較(單位:億美元)

圖5 中美發展融資(單位:億美元)

發展融資成為影響中美在發展中地區經濟影響力的重要因素。這不僅體現在融資的規模對比變化上,更體現在融資結構和融資效果上。美國發展融資的70%是發展援助,官方融資的比重相對較小,而中國發展融資中官方融資的比重約為61%。在融資支持領域上,美國發展融資主要集中于發展領域,包括衛生、糧食安全、農業和教育。發展領域的資金占比超過了40%,經濟領域只占5%,尤其是貿易政策上的支持只占不到1%。①Daniel F.Runde, Romina Bandura, Own Murphy, “Renewing U.S.Economic Engagement with the Developing Countries”,CSIS,November 2018.相比之下,中國發展融資主要集中于經濟領域,尤其是基礎設施、能源、交通、信息通訊等關系發展中國家經濟發展的重大經濟領域。根據2014年中國對外援助白皮書,44.8%的中國發展援助流向了經濟基礎設施。②中華人民共和國國務院新聞辦公室:《中國的對外援助(2014)》白皮書,2014年 7月10日,國務院新聞辦公室網站,http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2014/document/1375013/1375013.htm。

中美發展融資結構的差異直接決定了其融資的效果。可以說,在發展中國家致力于擺脫援助依賴、謀求自主發展的時代背景下,中國的發展融資更契合發展中國家的現實需求,其經濟促進效應更加明顯和有效。這正是中國與發展中國家關系快速發展的關鍵性原因。相比之下,美國發展融資的經濟帶動效應非常有限。在美國學者看來,美國援助對經濟領域的忽視帶來了非常嚴重的后果,“無論是從貿易、投資還是發展融資角度,美國都不再是最大玩家。美國的優勢正在被侵蝕,美國留下的真空正在被其他國家填補。”③Daniel F.Runde, Romina Bandura, Own Murphy, “Renewing U.S.Economic Engagement with the Developing Countries”,CSIS,November 2018.在這一背景下,中國發展融資越來越受到美國的重視和關注。特朗普政府上臺后極力攻擊和抹黑中國的海外發展融資。美國16位參議員還聯名上告財政部和國務院,要求美國政府馬上采取措施遏制中國的發展融資。④“Letter by US Senators to US Government on IMF China Belt and Road Initiative”, The Elephant, August 3, 2018, https://www.theelephant.info/documents/letter-by-us-senators-to-us-government-on-imf-china-belt-and-road-initiative/.在一些美國學者看來,中國海外開發性融資正在成為“當前中美關系新的競爭方向”。⑤Kevin P.Gallagher, “China’s Role as the World’s Development Bank Cannot be Ignored”, National Public Radio, October 11,2018, https://www.npr.org/2018/10/11/646421776/opinion-chinas-role-as-the-world-s-development-bank-cannot-be-ignored.

2.2 戰略轉向

基于上,中國在發展中國家不斷上升的影響力正在成為美國國際發展合作戰略轉向的重要外部因素。在這一背景下,美國國際發展合作開始出現三個明顯的變化:國際發展合作戰略更加明確和有針對性;新發展模式需求更加強烈;美國發展合作工具開始出現大的調整和創新。

(1)美國國際發展的戰略功能轉向大國競爭。通過發展援助促進國家安全一直是美國對外援助的重要目標,但當前這一戰略功能正在讓位于大國競爭的需要。特朗普政府的美國新安全戰略明確提出,美國將通過實行新的發展合作模式以抵消中國的影響力。美國國會報告毫無隱晦地指出,美國建立國際發展融資公司的目的就是為了加強與中國在發展中國家的競爭。⑥Shayerah Ilias Akhtar, Curt Tarnoff, “OPIC, USAID, and Proposed Development Finance Reorganization”, CSR Report, April 27,2018.美國專家更是向美國國會建議,美國國際開發署應建立對中國援助的年度報告機制,商務部建立中國對外經濟影響力報告機制。“美國需要從全球戰略而非美中戰略的角度來加強與中國的競爭”。⑦Oriana Skylar Mastro, “Cooperation and Competition with China: The Need for New Approaches”, Statement before the Senate Committee on Foreign Relations, Sept.5, 2018.美國國際開發署馬克·格林則明確表示,“美國國際發展合作就是要提供一個完全不同于中國的發展合作模式,幫助發展中國家擺脫對中國的依賴”。2018年,美國副總統彭斯在亞太經合組織領導人峰會上明確提出,美國將改變其對外援助模式,加強與中國在發展中國家的競爭。①“Remarks by Vice President Pence at the 2018 APEC CEO Summit”, The White House, Nov.16, 2018, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-vice-president-pence-2018-apecceo-summit-port-moresby-papua-new-guinea/.

(2)塑造美國國際發展合作新模式。現實主義正在成為推動美國國際發展合作模式重構的主導理念。特朗普政府上臺后,以價值觀為導向的對外援助模式遭到嚴重質疑。②美國對外援助的理想主義特征可參見,婁亞萍:“理想主義與美國對外經濟援助”,《太平洋學報》,2012年第8期,第23-29頁。特朗普在不同場合指責美國的對外援助“華而不實”“浪費國家資源”。為此,特朗普政府正在改變傳統的價值觀導向的對外援助,比如提出減少乃至取消對國家民主基金(NED)等的海外民主援助經費,將相關機構并入國務院。③Carlos Ballesteros, “Trump State Department Accused of A-bandoning Global Democracy in New Budget”, Newsweek, May 3,2018, https://www.newsweek.com/state-department-democracypromotion-funding-rex-tillerson-830858.白宮明確提出對外援助必須服務于美國的外交、商業和安全利益。特朗普及美國政府高官更是多次直白地表示,接受美國援助的國家自然必須與美國的外交和安全戰略保持一致,否則將取消援助。④Nikki Haley, “American Foreign Aid should Only Go to Our Friends”, Fox News, February 28, 2019, https://www.foxnews.com/opinion/amb-nikki-haley-american-foreign-aid-should-only-go-to-our-friends.美國國家安全戰略報告中也第一次較為全面地提出“新發展合作模式”。大體上,這一新模式將聚焦于三個層面的改變。其一,強調從援助關系轉向新發展伙伴關系。即不只關注美國的單向援助,而是強調雙向性和伙伴關系,更加重視美國從中獲益。其二,責任共擔和公私伙伴關系是新模式的核心。一方面,重視政府在撬動私有部門參與和加大援助和發展合作投入上的作用。另一方面,通過國際協調,鼓勵和要求其他國家在國際發展合作上承擔更大責任,以分攤美國壓力。其三,商業合作模式成為新的焦點。奧巴馬政府后期,美國已經開始重視撬動私人資本在維護和提升美國發展事務影響力上的作用。奧巴馬政府的發展倡議和工具,包括“電力非洲”“貿易非洲”等發展合作項目,基本是以撬動美國私人資本為目的。這一時期美國的國際發展合作具有“以投融資促發展合作”的特點。然而,到了特朗普時期,這一模式的重點有所偏移,其更體現出“以發展合作促進投融資”的特點。通過發展合作促進美國海外利益拓展,成為特朗普政府美國國際發展合作的重要商業目標。

(3)創新國際發展合作工具。援外體制和機制改革一直是美國對外援助改革的主要方式。然而,這種機制導向的改革效果并不理想。結果是越改革,機構越龐大。目前美國援外的機構和機制從肯尼迪時期的4個增加到了二十幾個。美國對外援助機構和機制是長期發展和實踐的產物,在美國政治體制下,重組和改革的難度很大。當前美國發展改革的主要矛盾從黨際矛盾演變為府會之間的矛盾,進一步加大了對外援助管理體制改革的難度。在這種背景下,雖然美國國內存在著強烈的對外援助改革的呼聲,不同部門也提出了相應的改革方案和建議,但美國外援管理體制發生重大變化的可能性非常小。這一現實促使美國更加重視通過議題設置和項目規劃的方式來最大程度地發揮外援的功能和作用。從機制改革導向到項目導向,正在成為美國國際發展合作政策轉型的一個重要特征。在之前,美國國際開發署等機構相對獨立地開展國際發展合作,其外援主要集中于醫療衛生、教育、農業和人道主義援助等民生領域。然而,特朗普政府上臺后,美國政府和國會對美國對外援助領域的介入比之前更加強烈。最重要的一個表現是,針對“一帶一路”以及中國在發展中國家不斷上升的影響力,美國對外援助的領域也在發生重要變化。美國援助重點向高質量基礎設施、美國發展融資機構以及多邊融資機構傾斜。

三、美國國際發展合作新戰略:政策工具及影響

美國國際發展合作改革的重要目的是遏制中國在全球發展事務上不斷上升的影響力。其核心戰略是重塑美國發展合作模式,以對抗中國發展合作模式。重要政策手段包括惡意詆毀中國的國際發展合作模式、重新重視與發展中國家的貿易和投資關系、以責任共擔為原則重建西方發展共同體、以國際發展合作為工具直接威逼和間接誘使發展中國家疏遠中國。

3.1 政策工具

(1)詆毀中國國際發展合作模式。發展問題是全球面臨的共同挑戰,是國家間最容易的開展合作的領域。中美在全球氣候變化、公共衛生、應對自然災害、糧食安全包括和平安全等諸多領域開展過合作。總體上,“中美在發展中世界既沒有直接的沖突,也沒有緊密的合作。中美之間在發展中世界并不是戰略競爭對手”。①Andrew Scobell, Bonny Lin and others, At the Dawn of Belt and Road: China in the Developing World, Rand, 2018, p.299.然而,特朗普政府上臺后,美國對中國的戰略不信任和疑懼主導著當前美國國際發展合作戰略和政策的制定。強化中美發展合作模式對立、凸顯美國模式的道德高尚、抵消中國模式的積極作用是特朗普時期美國國際發展合作政策的基本方式。美國總統、副總統、國安會、國務院以及國際發展合作署等各級別部門和官員都在不同場合惡意攻擊中國在發展中國家的合作,《美國國家安全報告》、國家預算解釋、包括美國主要智庫的研究報告都指出中美發展合作模式的競爭是當前中美全球競爭的重要組成部分。正如美國國家安全戰略報告露骨地表示“美國的投資代表的是最可持續、最負責任的發展模式,這與專制國家的腐敗、不透明、掠奪以及質量低下的交易形成了鮮明對比”。②The White House,National Security Strategy of the United States of America, December 2017, p.39.

(2)利用盟友體系和多邊平臺限制中國。特朗普政府上臺后在發展合作上的一系列政策雖然引發了西方國家的不滿,比如減少國際發展援助、施壓聯合國、退出多邊協議等。然而,通過強化中美競爭和對中國的負面宣傳,美國促使西方發展網絡與中國的模式競爭和差異成為國際發展合作格局的主要矛盾。特朗普上臺后,美國正在重塑與國際多邊發展機構關系,試圖弱化中國在其中的影響力。2019年,特朗普政府提名一直以來批評世界銀行與中國關系的大衛·馬爾帕斯(David Malpass)擔任世行新總裁,其重要的目的是通過國際多邊金融平臺削弱中國的影響力。“這一任命表明美國已經把世界銀行作為與中國經濟和地緣政治競爭的重要工具”。③Michael Igoe, “Will Trump’s Nominee Turn the World Bank Against China?” Devex, Feb.7, 2019, https://www.devex.com/news/will-trump-s-nominee-turn-the-world-bank-against-china-94257.馬爾帕斯一直是世界銀行與中國關系的強力批評者,其重要主張就是削弱世界銀行與中國全方位的關系。在2017年的國會聽證中,他提出,美國應與盟友和其他國家重塑世界銀行規則,防止世行為中國的地緣政治野心背書。最近,他又提出世行應停止向中國貸款,并不斷批評中國在發展事務上的角色。④Kenneth Rapoza, “Trump’s Pick to Lead World Bank is a Huge Negative for China”, Feb.7, 2019, https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2019/02/07/trumps-pick-to-lead-world-bank-isa-huge-negative-for-china/#f46b87082712.這清晰地表明,美國正極力改變世行與中國在發展事務上的合作關系,尤其是推動世行改變支持“一帶一路”的立場。同樣,美國也正努力通過國際貨幣基金組織(IMF)影響發展中國家向中國的借貸等發展合作,如要求國際貨幣基金組織拒絕向接受中國貸款的國家提供支持。美國還通過提出“印太戰略”和“五眼聯盟”,積極推動日本、印度、澳大利亞等國在各自區域內加強對中國的牽制。例如,日本追隨美國稱,擔心中國在非貸款可能是“債務陷阱”,日本為此向(中國)債務問題嚴重的國家如埃塞俄比亞派遣金融顧問。⑤Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Extraordinary Press Conference by Foreign Minister Taro Kono”, May 5, 2019, https://www.mofa.go.jp/press/kaiken/kaiken4e_000639.html.

(3)構建國際經濟安全戰略加強中國的商業競爭。“美國優先”是塑造特朗普政府發展政策的重要原則,而商業利益是特朗普政府希望美國發展合作發揮的重要功能。撬動和服務私人資本海外拓展將是美國維護其發展中地區經濟影響力的重要方式。一個重要的趨勢是,為了加強與中國的競爭,美國將加大利用美國國際開發署等機構的網絡和影響力推動美國企業在當地的拓展。2018年12月,美國國際開發署發布了新的《私有部門接觸政策》。①“U.S.Agency for International Development Administrator Mark Green Panel Discussion on the Launch of USAID’s New Private Sector Engagement Policy”, American Enterprise Institute, December 12, 2018, https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/dec-12-2018-administrator-green-panel-launch-private-sector-engagement-policy.這一政策將發展中國家發展與美國大型企業緊密結合,美國跨國公司既是美國發展政策的工具,也是發展政策的目標。“美國通過發展合作促進美國商業利益的目標比之前更加明顯”。“在傳統基金會等機構的長期推動下,美國國際開發署當前新的職能是,借美國發展和人道主義援助的名,行獲取私人利益的實。”一個典型的案例是,美國國際開發署利用自己的關系網絡和經驗成功說服埃塞俄比亞政府允許美國杜邦公司向埃塞俄比亞投放轉基因玉米種子。②Joeva Rock, Jacob M.Grumbach, “Donald Trump’s Africa Policy”, February, 2019, https://africasacountry.com/2019/02/making-a-buck-under-donald-trumps-usaid.

積極推動構建美國國際經濟戰略成為美國維護全球影響力的重要戰略選擇。為了應對中國帶來的經濟挑戰和影響,2018年4月,托德·楊等四位參議員向國會提出了制定美國國家經濟安全戰略的提案。該提案提出美國應從經濟安全的戰略高度加強對中國的遏制。③Todd Young, Christopher Coons, JeffMerkley, Marco Rubio, “National Economic Security Strategy Act of 2018”, 115th Congress S.2757, April 25,2018.與此同時,美國國內也呼吁美國構建明確國際經濟戰略加強與中國在發展中國家的競爭。美國智庫建議,美國國家安全委員會、經濟委員會、商務部、國務院、財政部和美國貿易代表辦公室應該在國際經濟戰略上加強協調合作。④Goodman, “A Multilateral and Strategic Response to International Predatory Economic Practices”, CSIS, May 9, 2018.為此,美國應該整合現有的發展工具和機制,加強與發展中國家的商業聯系。具體的建議包括:第一,更加平衡地利用美國發展政策工具與以私人部門為主體的市場化運作之間的關系,充分發揮美國對外援助在促進商業發展上的撬動作用。第二,改革和重組美國進出口銀行。為了加強與中國及其他國家的競爭,美國進出口銀行的現代化改革和賦權勢在必行。第三,在對美國具有重要戰略價值的地區和國家啟動新的企業基金,推動私人部門的海外拓展。

(4)創新發展融資工具。發展融資能力已經成為大國在國際發展事務上影響力的最直接體現。發展融資和開發性金融是中國擴大與發展中國家關系的重要工具。“一帶一路”倡議提出后,中國倡議并推動成立的亞洲基礎設施投資銀行、新開發銀行、絲路基金、南南合作基金等一系列發展融資工具進一步彰顯了中國在國際發展事務上的影響力。在美國政客看來,中國發展融資支持使美國的發展模式和商業利益面臨重要挑戰。中國發展融資也因此成為當前美國政客攻擊的焦點之一。美國一方面惡意詆毀中國發展融資模式,另一方面推動和支持美國國際發展融資模式的創新。2018年9月,美國國會通過了《更好利用投資促進發展法案》,決定組建新的美國國際發展融資公司(IDFC)。美國國際發展融資公司將整合美國海外私人投資公司和美國國際開發署發展信貸局兩家機構。根據這一新的融資機構,美國將執行20年的國際發展融資議程,對外發展融資規模從290億美元提升至600億美元。該融資機構將致力于確立發展、透明和信用的最高標準,為發展中國家和伙伴提供一個不同于其他國家由政府主導的投資模式。為此,美國國際發展融資公司的功能將更加多元,包括貸款、擔保、股權投資、保險、技術支持、項目管理等多種工具。⑤Department of State, “Fiscal year 2020 Congressional Budget Justification”, March 11, 2019.

美國國際發展融資公司還有兩個潛在的重要功能。一是發展融資公司的資本催化功能,二是模式引領和規范塑造功能。美國國際發展融資公司并不是直接的資金投資者,而扮演的是私人部門投資的護航者的角色。特朗普政府明確表示,撬動私人投資將是美國外交政策的非常重要的工具。①Department of State, “Fiscal year 2020 Congressional Budget Justification”, March 11, 2019.美國國際發展融資公司將在引領和撬動西方國家的發展融資以及塑造集體融資規范上發揮推動者角色。美國與西方國家在國際發展融資上一直存在著較密切的合作關系,例如海外私人投資公司與英聯邦發展融資公司(CDC)等密切合作。美國發展融資公司的成立為西方機構間的合作提供了更大空間,也為美國拉攏其他國家共同塑造針對中國的融資規范提供了條件。在美國國際融資發展公司方案剛簽署不久,就有加拿大機構表示,美國國際發展融資公司的成立將重塑以透明、責任和信用為核心的融資模式,為西方國家和企業提供機遇,這將推動國際發展融資進入新時代。②Paul M.Murphy, Mark McAuley, “The U.S.BUILD Act: A New Chapter in International Development Finance?” Lexology, September 20, 2018, https://www.lexology.com/library/detail.aspx? g=32a4148e-3daf-43ed-8d5f-61594d221d82.

當然,因為其主要定位為加強與中國競爭而非應對發展中國家的需求,其從一開始就受到質疑。有學者就指出,雖然新發展融資公司的資金規模翻了一倍,但其規模依然很小,根本就無法改變現有格局(game-changer)。③Erin Collinson, Todd Moss, “Why is the White House Scuttling its Biggest Development Win?Four Hidden Daggers Pointed at the heart of the New USDFC”, Center for Global Development, April 2,2019, https://www.cgdev.org/blog/why-white-house-scuttling-itsbiggest-development-win-four-hidden-daggers-pointed-heart-new.更有學者明確指出,如果這一融資機制是以強化與中國在發展中地區的競爭為目的的話,其將很難實現預期的目標,“為了競爭需要,美國甚至可能去模仿中國的融資模式”。④ScottMorris, “ The Problem with Competing forthe Allegiance of Poor Countries”, CDGDEV, November 19, 2018, https://www.cgdev.org/blog/problem-competing-allegiance-poorcountries.雖然美國國內認為這一機制將非常重要,但也承認僅靠這一機制還遠遠不夠,“美國還需要盡快制定新的國際經濟戰略,以及強化在國際金融機構中的領導地位”。⑤Daniel F.Runde, Romina Bandura, “The BUILD Act Has Passed: What’s Next?” CSIS, October 12, 2018, https://www.csis.org/analysis/build-act-has-passed-whats-next.

3.2 對中國的影響

總體上,美國構建了一套針對和遏制中國發展影響力的政策體系。雖然其實質性的影響還有待觀察,然而其未來的趨勢和潛在的影響應引起關注。

(1)中國總體的國際發展合作環境趨于嚴峻。在亞太地區,美國積極推動與日本、澳大利亞、印度等國的合作,支持這些國家擴大與中國在發展合作上的競爭。在美國的支持下,澳大利亞和新西蘭加大了對中國在太平洋島國投資和發展合作的關注和抗衡力度。澳大利亞通過了新的外國干預法;新西蘭發布了新的戰略防務政策;兩國同時加大了對太平洋島國的援助。⑥Jonanne Wallis, “Australia Steps Up its Pacific pivot”, East Asia Forum, Oct.20, 2018, http://www.eastasiaforum.org/2018/10/20/australia-steps-up-its-pacific-pivot/.2018年,新西蘭和澳大利亞先后宣布將新增對太平洋島國援助5億美元和9.79億美元。⑦“Pacific to Receive Bulk of Bolstered NZ Aid Budget”,RNZ, May 9, 2018, https://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/356909/pacific-to-receive-bulk-of-bolstered-nz-aidbudget; “Australia Boost Aid to Pacific”, RNZ, May 9, 2018, https://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/356925/australia-boosts-aid-to-pacific.印度加大了對中國在南亞經濟和發展項目的負面宣傳,加大對鄰國援助以抗衡中國。⑧Roberto Schmidt, “Wary of China, India Shares Its Largesse with Neighbors”, Stratfor, April 24, 2018, https://worldview.stratfor.com/article/india-china-aid-neighbors-nepal-bhutan-sri-lankamaldives-bangladesh-seychelles.在具體合作機制上,美國加強與盟友和伙伴的協調,加大對國際金融機制的利用,以壓制中國海外拓展的空間。利用七國集團(G7)峰會等平臺,美國海外私人投資公司(OPIC)建立了與英國聯邦發展合作公司(CDC)、意大利存貸款機構股份有限公司(Cassa Depositi e Presiti)、法國國家開發銀行(Proparco)、日本國際合作銀行及國際協力機構、德國投資與開發有限公司(DEG)之間的協調合作機制。⑨Jack Aldane, “G7 Development Agencies Pledge US$3 Billion to Empower Women”, Development Finance, June 18, 2018, https://www.devfinance.net/g7-development-agencies-pledge-us3-billion-to-empower-women/.2018年,美國海外私人投資公司與歐洲發展融資機制(EDFI)簽訂合作備忘,雙方將在推動和規范私有資本向新興市場投資上開展合作。“具體合作包括直接股權和投資基金、合作框架、企業聯盟、組建借貸設施和平臺等”。①Jack Aldane, “OPIC and EDFI Sign MoU on Private Sector Investment”, Development Finance, June 4, 2018, https://www.devfinance.net/opic-and-edfi-collaborate-to-attract-private-capital/.美國海外私人投資公司、日本國際合作銀行、澳大利亞外交與貿易部達成了正式協議,將加強在印太地區的三方投融資合作。美國明確告誡國際貨幣基金組織禁止巴基斯坦將緊急財政援助資金用于償還中國債務。②Dilsher Dhillon, “Pakistan has Declined an IMF Bailout After Securing Help from China and Arab Countries”, Business Insider, Jan.14, 2019, https://www.businessinsider.in/pakistan-has-declined-an-imf-bailout-after-securing-help-from-china-andarab-countries/articleshow/67526393.cms.美國對中國國際發展合作上的戰略競爭態勢促使盟友和伙伴的發展政策開始發生變化。2017年,歐盟啟動“歐洲對外投資計劃”,日本在亞太地區提出建設“高質量基礎設施”倡議,有明顯針對中國的意味。在非洲,美國援助的削減對歐洲國家而言則必須加大對非援助,來填補美國退出留下的空缺。③Michael.Kaczmarek, Graham Scott, “US Development Policy: New Priorities under President Trump”, European Parliamentary Research Service,July 2017.2018年開始,德、英、法等歐洲國家“重返非洲”步伐加快,貿易、投資和安全成為對非合作重點領域。2018年9月13日,歐盟委員會稱將與非洲建立“新聯盟”。④“Juncker Unveils EU’s Africa Plan to Counter China”,BBC, Sept.12, 2018, https://www.bbc.com/news/world-africa-45496655.

(2)中國在發展中國家的商業競爭將加劇。美國的國際發展合作長期以來主要集中于安全、醫療衛生、教育和人道主義援助等領域,美國援助在促進當地經濟發展和與當地經貿關系發展上的作用相對有限。正是基于此,特朗普政府提出美國對外援助新模式,呼吁推動私人投資者在發展合作上發揮更大作用。美國國際開發署署長馬克·格林明確表示,“未來的國際發展將是由企業推動的”。組建國際發展融資公司、制定歷史上第一份專門的“私人部門對接政策”、推動構建針對中國的國際經濟安全戰略,意味著中美全球商業競爭將進入新的階段。美國商務部長羅斯以及參議員克里斯·庫恩斯稱,《更好利用投資促進發展法案》的通過將會給美國的海外商業利益拓展帶來“真正的改變”,“《更好利用投資促進發展法案》的通過向全世界宣告:美國將繼續全面發展與非洲以及其他發展中國家的關系,美國國際發展融資公司將擴大美國的影響。”⑤Commerce Secretary Wilbur Ross, Sen.Chris Coon D-Del,“China is‘Pouring money into Africa’, Here’s how the US can Level the Playing Field”, CNBC, August 2, 2018, https://www.cnbc.com/2018 /08 /02 /china-is-pouring-money-into-in-africa-heres-whythe-us-must-compete.html.正如美國專家所言,當前的政策將在與中國競爭中發揮重要作用。第一,高舉私人投資和市場原則的大旗,削弱中國的政府金融和國企補貼的合法性。第二,為加強構建西方國家的“融資共同體”“融資俱樂部”創造條件。西方國家將在發展融資以及相應國際標準上密切合作,集體應對乃至遏制中國。第三,將進一步推動美國與當地中小企業的合作,突出與中國在當地競爭的比較優勢。⑥Daniel F.Runde, Romina Bandura, “The BUILD Act Has Passed: What’ s Next?” 12 Oct.2018, https://www.csis.org/analysis/build-act-has-passed-whats-next.總體上,美國新發展合作模式的核心目標是打擊中國在發展中國家的合作模式,直接競爭對象是中國的政策性融資機制包括中國進出口銀行、國家開發銀行以及其他各種基金,矛頭指向中國的國有和跨國企業,針對性的領域主要包括基礎設施建設、能源電力和信息通訊。在這一背景下,美國在第三國針對中國企業和個人的“長臂管轄”將更會有“政治意義上的選擇性”。⑦肖河:“美國的長臂管轄:概念、實踐及其應對“,光明網-理論頻道,2019 年 6 月 21 日,https://theory.gmw.cn/2019-06/21/content_32937145.htm。

(3)美國國際發展合作的安全化、政治化和社會化后果將抵消中國的發展貢獻。雖然美國很難直接改變發展中國家的選擇,但是持續的施壓和渲染間接地影響著發展中國家的國內政治和社會輿論。其一,持續渲染中國發展合作對發展中國家主權安全的影響。通過挑動發展中國家國內的民族主義情緒來抵制中國。彭斯在訪問東南亞時暗示中國的貸款將使東南亞國家陷入債務的深淵,美國前國務卿蒂勒森在訪問非洲時聲稱中國債務將使非洲國家喪失主權。西方媒體則將中國與斯里蘭卡正常的港口經營權商業合作描述為戰略野心和商業掠奪。其二,通過議題引導將“中國議題”“債務問題”轉化為發展中國家國內政治斗爭的主題。例如馬哈蒂爾領導的馬來西亞新政府上臺后,很快暫停了東岸鐵路和兩個油氣管道項目,這也讓西方政客和媒體歡呼不已,期待馬來西亞能夠扮演抵制中國和“一帶一路”的急先鋒。①Richard Javad Heydarian, “Malaysia as a New Vortex of Regional Resistance Against China”, CSIS, September 17,2018, https://amti.csis.org/malaysia-new-vortex-regional-resistance-china/.然而,從馬來西亞國內政治的角度,這一做法的根本用意是利用“中國因素”打擊前總理納吉布,是馬來西亞國內政治斗爭的延續。②Amrita Malhi, “Race, Debt and Sovereignty-The ‘China Factor’ in Malaysia’ s GE14”, The Round Table, Vol.107, No.6,2018,pp.717-728.其三,通過智庫、媒體和社會網絡,在當地社會和民眾間塑造中國的負面形象。中國國際發展合作的國際輿論環境總體上在惡化。根據相關研究,理性的和定量的研究基本上都能支持中國在發展中國家發揮了積極作用的結論。③例如威廉瑪麗學院援助數據(AidData)、約翰霍布金斯大學中非研究倡議(CARI)基于大量數據的分析具有很大的代表性。作為權威的數據庫和研究機構,其都對中國在發展中國家的經濟影響進行了研究。其結論也基本一致,都認為在當地經濟發展、債務問題等敏感問題上,中國并不像美國政客所描繪的那樣是負面作用,相反,中國是發展中國家經濟發展的重要動力。然而,盡管如此,這種科學的研究卻有悖于美國的“政治正確”,因此也基本被排除在主流話語之外。然而,對中國指責和批評的聲音往往能產生更大的影響。④Chris Humphrey, Katharina Michaelowa, “China in Africa:Competition for Traditional Development Finance Institutions?” World Development, Vol.120, 2019, pp.15-28.

四、結 語

國際發展合作是美國全球戰略的重要組成部分,是美國鞏固全球領導地位、實現外交和安全目標、謀求美國國家利益的重要支撐。隨著全球格局、國際發展和美國國際戰略的變化,美國的國際發展合作也在進行不斷的調整和改革。進入21世紀的第二個十年,尤其是特朗普政府上臺后,美國國際發展合作改革正在經歷重大的變化。大國競爭尤其是中美競爭已經成為美國國際發展合作改革的重要動力。美國國際發展合作的理想主義和自由主義導向在淡化,現實主義正在成為美國國際發展合作的基本理念,這帶來了美國國際發展合作模式的重大變化。

應對中國不斷上升的國際影響力塑造著當今美國國際發展合作的改革。為了抵制和限制中國在發展中國家不斷上升的影響力,美國國際發展合作的戰略功能和政策工具正在不斷強化。第一,美國正利用其傳統國際發展大國的身份,塑造中美國際發展合作模式的差異。宣揚美國模式的道德制勝,鼓吹中國模式的動機不純,以抵消中國的國際發展合作貢獻。第二,利用雙邊和多邊手段,撕裂中國的國際發展合作網絡。通過控制世界銀行、威脅聯合國、挑撥和誘導第三國等方式,阻礙和限制中國的多邊和雙邊國際發展合作。第三,整合現有發展機制和工具,推動發展合作的戰略化和政治化轉型。服務與中國大國競爭需要成為美國各發展合作機制和工具的重要目標。第四,創新發展融資工具。通過發揮政府融資工具的撬動作用、私人融資的主體作用和國際資本的協同作用,加強與中國在發展中國家的融資模式和能力競爭。

美國國際發展合作的戰略化、安全化、政治化和工具化取向正在給中國帶來深刻的影響。中國面臨的來自美國和西方國家的商業競爭將加劇,中國在發展中國家相當長一段時間內享有的寬松環境將趨于收緊。美國發展戰略和政策調整一定程度上將加大國際發展合作格局的分裂,中國與西方國家間形成的“自然分工”、互為補充的合作格局將受到沖擊,構建三方合作和多方合作的信任基礎將更加脆弱,這對中國引領和構建新型國際發展合作將帶來挑戰。在美國政府、企業、智庫和媒體的持續渲染下,中國國際發展合作仍將在較長時期內面臨著嚴峻的國際輿論環境。更重要的是,針對中國的負面話語在發展中國家內部的社會化和政治化過程,將給中國與當地的合作帶來更大的不確定性影響。

美國國際發展合作的戰略和政策的變化給中國帶來了新的考驗,中國應積極應對。第一,中國應對自身的國際發展合作模式和實踐保持自信。中國的國際發展合作在發展中國家經濟和社會發展上的貢獻有目共睹,在促進中國海外利益拓展上功不可沒,在推動全球治理、國際發展合作、南南合作上的作用在穩步提升。第二,針對美國的惡意攻擊應堅決回應,但同時仍應以積極態度回應美國國內的合作需求。相比于美國政府,非政府組織(如蓋茨基金會、卡特中心)和私人部門(如美國通用電氣)更愿意加強并推動中美(包括企業)在第三方的合作。因此,中國更應通過務實的合作擴大包含美國非政府組織和私人部門的國際發展合作網絡。第三,尊重國際發展合作的規律、規則和規范,繼續參與和推動國際、多邊、三方和雙邊等不同層次的國際發展合作。第四,繼續深化與發展中國家的雙邊和區域合作。一方面,積極構建和完善政府引導、企業主體和社會參與的務實高效合作模式,充分發揮中國不斷壯大的私人部門和社會力量的作用,推動合作從高速增長向高質量增長發展。另一方面,積極回應和解決困擾雙邊和區域合作的問題和挑戰。通過持續的合作和實踐,不斷夯實與發展中國家的民意基礎、社會基礎和政治基礎。