中國未來的醫護體系和醫療保障

楊燕綏 何佳琳

中國的問題是,重醫輕護、分工不均,加重了看病難和看病貴,更是實現醫養結合的障礙。圖/IC

人口老齡化并非社會老化。在農業經濟解決溫飽、工業經濟解決發展之后,國民平均預期壽命分別達到40歲-50歲和70歲-80歲。面對收入分配不公和環境污染,世界衛生組織提出“投資健康和構建安全未來”的號召,人類開始進入第三大財富波,即健康經濟。屆時國民平均預期壽命可超過100歲,即黑發50年白發50年的銀色人生。

經合組織(OECD)主要國家的數據顯示,在人口老齡化初級、中級和高級階段,伴隨國民平均預期壽命增加、勞動生產率不斷提高、人均GDP不斷增長,衛生支出占比隨之提高,從6%到10%,國民的健康需求和購買力也持續增加。

政府需要按照國民不斷增長的健康長壽的消費需求和約束條件,去組織生產、分配、流通和消費,實現供需平衡與代際和諧,迎接大健康經濟。

這是當下各級政府的重要任務,也是社會資本的關注焦點,從而對衛生規劃、財政預算和醫保支付提出前所未有的挑戰。

優質高效醫護體系先行

國民健康消費,并非大醫療,醫療僅占30%左右,健康管理和康復護理占60%以上。

以德國為例,2018年居民為長期護理保險的人均支出已超過2000歐元。因而,政府需要打造優質高效的分級診療和分類醫護的服務體系。醫養結合是中國積極應對老齡化的重要舉措之一。根據老殘人員的醫護需求,在每個城市和社區優化醫護資源配置和實現整合服務,不僅是醫療機構和養老機構的結合。

前提是,要有一個優質、高效的醫護體系。醫護體系由急救、門診、住院、醫療康復、失能失智護理、臨終安寧和慢病管理七大專業服務構成。醫護不分家,即指專科醫生與手術助理和病房護理的合作。在廣義上還涉及公共衛生和健康管理。合理分工是實現優質服務的前提,整合到位是實現高效服務的保障。

現代醫院管理的核心是質量與安全,而質量建立在合理分工、專業對口和優質服務之上。優質服務,在于專業分工與提高質量。居民健康狀況和生活質量改善與否,是患者需求與實際接受醫護服務的比較結果。

衡量醫護質量的常用指標,包括醫風醫德、患者體驗、治愈率、病死率、生存率及其各項診治質量指標。保證醫護安全的核心是醫護質量,即醫療機構在實施醫護過程中,患者不發生法律和法規允許范圍以外的心理、肌體結構和功能損害、障礙或死亡。

高效即指全科、專科和專家服務的有效整合,做到分級診療到位(發展業務型醫療聯合體)、分類醫護到家(發展法人型醫療共同體,或醫療集團)、中西醫結合,以健康為中心進行資源配置與服務供給。

綜上所述,優質高效醫護體系是一個以健康為中心的,從鐵三角原則到正三角體系的制度安排。

鐵三角原則,是世界衛生組織檢驗優質衛生醫護體系的指標,包括可及性、安全性和公益性。而正三角體系,則是以居民健康為中心的、可及的、整合型醫護體系。二者皆有一個15分鐘服務圈。

按鐵三角原則,要確保相關服務,包括公共衛生、健康管理、急診和首診、慢病管理、康復護理、臨終醫院等,患者15分鐘可及。

而正三角體系中,基層醫療集團15分鐘半徑包含了全科服務圈(慢病、常見病等)、地方醫療中心不出城的專科服務(重癥、危癥)圈和大區醫學中心專家臨床創新(疑難危癥、罕見病)服務圈。

無論何種理論,皆為保障居民能夠及時得到急診急救、門診、住院、康復、慢病管理、失能失智護理、臨終安寧這七項需求。

中國的問題是,重醫輕護、分工不均,加重了看病難和看病貴,更是實現醫養結合的障礙。如三級醫療機構床位數和醫護人員數,大于二級、一級醫院,由此導致醫療行為前置性倒流的情況。常常出現的情況,一是“病治好、人未愈”的患者在三級醫院“壓床”和請“護工”照護;二是失能和失智者在康復醫院超期“轉科”;三是失智者混住失能者護理區被“捆床”。

還有,2032年中國阿爾茨海默癥患者將進入高峰期,急需培育以精神科醫生為中心的院外康復和居家或機構護理的醫療聯盟,另外,臨終患者“長住”在重癥監護室,由醫療設備和藥物陪伴,遠離了親屬的撫慰。

低齡老人以養帶醫,其主要需求是健康管理、慢病管理的門診、藥物,少有的突發情況的急救、診斷和住院治療。高齡老人以醫帶養,康復、失能長期護理、失智長期護理、臨終安寧服務等皆為所需。但是,急救、診斷和住院服務,是任何養老社區和養護機構均力不能及的事情。

以泰康保險集團為例,重金打造泰康之家,引入了CCRC養老模式,將日間照料、康復、護理、資產管理結合起來,逐漸被社會所認同,但也只能支持康復護理服務。

另一個案例是,某行業為解決老干部的醫療需求,專門建造了一家三級醫院,然而,居住在那里的老干部“被接受”臨床醫療的檢查和用藥,健康狀況欠佳,且醫院的運營績效也難以提高。這不僅浪費了優質醫療資源,而且貽誤了患者的最佳恢復性康復期和親屬照護,提高了醫護成本、抑制了醫護質量、弱化了醫護親情,是實現醫養結合的體制性障礙。

因而,將養老的醫護需求,如何嵌入居家養老和機構養老,還有待各方進一步探索解決之道。

如何讓人人有所養、有所醫

1954年新中國第一部《憲法》第93條規定:“勞動者在年老、疾病或喪失勞動能力時,有獲得物質幫助的權利。國家舉辦社會保險、社會救助和群眾衛生事業,并且逐步擴大這些設施,以保證勞動者享有這些權利。”此后,中國經歷了公共衛生(30年)、基本醫療(30余年)和全民醫保(近10年)三個發展階段。在體制上,從政府管制到市場機制,最終走向“政府引導、市場機制和社會治理之路”。

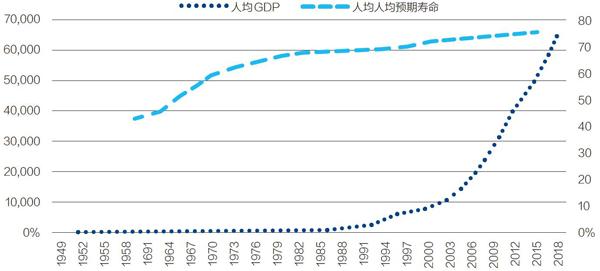

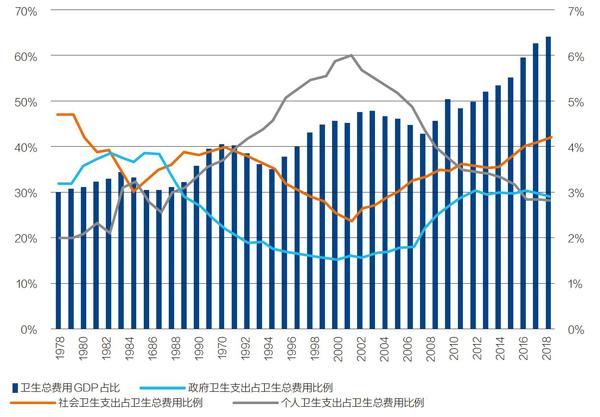

從新中國成立之初的1949年,國民平均預期壽命不足40歲、衛生支出占GDP比例不足1%,到1978年中國實行改革開放政策時,國民平均預期壽命上升到68歲,衛生支出占GDP的3%,人均醫療費用為11.5元,個人支出占比為衛生總費用的20%(見圖1、圖2)。

圖1:中國人均GDP與人均預期壽命

資源來源:國家統計局 制圖:張玲

圖2:中國衛生費用支出比例

資源來源:國家統計局

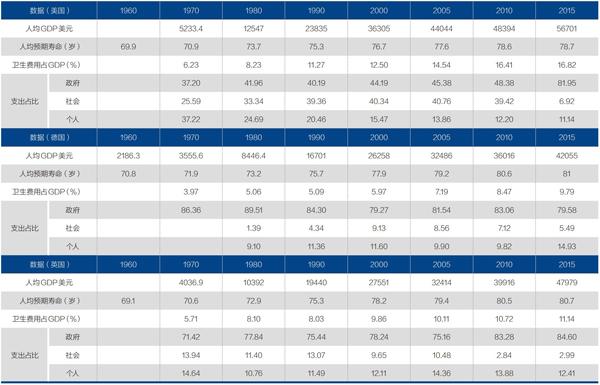

同期,美國人均GDP超過1.5萬美元,衛生支出占GDP的9%,個人支出占比接近30%,國民平均預期壽命接近73歲;德國人均GDP接近1萬美元,衛生支出占GDP的8%,個人支出占比10%,國民平均預期壽命73歲;英國人均GDP約7000美元,衛生支出占GDP的5%,個人支出占比10%,國民平均預期壽命73歲(見表)。

表:典型國家經濟發展與國民健康相關數據比較

資源來源:美、英、德政府網站 制表:張玲

顯然,彼時中國經濟發展水平和國民健康投入,均遠低于發達國家,但衛生投入產出的績效卻高于美國、德國和英國。因而,在1974年世界衛生大會上,世界衛生組織和世界銀行稱,中國為“發展中國家解決衛生經費的唯一典范”。

改革開放30年后,中國人均GDP接近3837.9美元,衛生支出占GDP的5%,個人支出占比高達38%,2001年更是高達60%,國民平均預期壽命超過74歲。

同期,美國人均GDP超過4.8萬美元,衛生支出占GDP的11%,個人支出占衛生總費用的10%,國民平均預期壽命接近78歲;德國人均GDP接近3.8萬美元,衛生支出占GDP的8%,個人支出占衛生總費用比例低于10%,國民平均預期壽命80歲;英國人均GDP約3.5萬美元,衛生支出占GDP的8%,個人支出占衛生總費用的10%以下,國民平均預期壽命超過80歲。

顯然,此期間中國衛生投入產出績效下降,個人支出占比從20%升至38%,美國、德國和英國均在10%。中國學者從樹海對1997年-2002年數據進行實證分析,結果顯示公共衛生和基本醫療均整體績效呈下降趨勢。

在2002年世界衛生組織對191個成員國的衛生總體績效進行評估與排序時,中國被排在第144位,比蘇丹(134)、海地(138)還低,這些國家的人均GDP遠低于中國。

充滿疑慮的學者提問:中國公共衛生事業何去何從,日益增長的個人醫療需求如何滿足?

開發市場、引入競爭是一條路徑。原衛生部1980年發文,允許個體開業行醫。1989年,提出按照任務和功能將醫院分為三級十等,以促進競爭。1992年,在《國務院深化醫改意見》中提出“建設靠國家、吃飯靠自己”。

然而,行業競爭還沒有全面展開,“以藥養醫”卻愈演愈烈,藥品收入占醫院業務收入的60%,醫生勞務收入占比趨低。2000年,個人醫藥支出占到衛生總費用的60%。當年世界衛生組織對中國衛生醫療給出“末位排序”。

此期間,中國試圖通過政府管制的醫療市場化來增加供給和滿足人民群眾的醫療需求,但這種嘗試是失敗的,凸顯了醫療領域政府失靈和市場失靈問題。

“醫療改革基本不成功”。這是2005年國務院發展研究中心《中國醫療衛生體制改革》課題組公開的結論。2009年3月17日,《關于深化醫藥衛生體制改革的意見》拉開了新醫改大幕,提出,“堅持公共衛生公益性”和“強化政府責任和投入”。

新醫改的目標是逐步實現人人享有基本醫療衛生服務,并將推進基本醫療保障制度建設作為重點工作之一。

2012年中國提出“醫療保障全覆蓋”,到2019年參保人達到13.5億人。近十年來,中國人均GDP超過9000美元,衛生支出占GDP的6%以上,個人支出占比降至28%左右,國民平均預期壽命77.6歲。

同期,美國人均GDP超過5.6萬美元,衛生支出占GDP的16.82%,國民平均預期壽命78.7歲;德國人均GDP接近4.2萬美元,衛生支出占GDP的9.79%,國民平均預期壽命81歲;英國人均GDP約4.7萬美元,衛生支出占GDP11.14%。三國的個人支出占比均在11%以上。

此期間,中國衛生投入產出績效上升,個人支出占比從38%降至28%,大大縮小了與發達國家的差距。

《社會保險法》于2011年11月正式實施。該法中規定,統籌地區設立社會保險經辦機構,社會保險經辦機構應當建立健全業務、財務、安全和風險管理制度。由此明確了醫療保險的法定代理人和職責,并且界定了醫療保險和醫療機構間的社會契約關系。

其后,中國提出健全醫保支付機制和利益調控機制,引導醫保進入定價機制改革。

國家醫療保障局2018年5月成立,主要職責之一即“推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制,建立價格信息監測和信息發布制度”。一年來,國家醫保局在統一標準、搭建對話、評估、議價、集采、監督、信用評價的平臺和信息化建設等方面皆有動作。

至此,中國形成了以“法定代理人-社會契約-社會對話-協議定價與集采-支付激勵相容”為核心詞的“一法兩規”的醫療社會治理架構。中國正在通過創新體制機制解決公共衛生、基本醫療發展不平衡不充分的問題,向以國民健康為核心的目標發展。

國家治理與社會治理

新中國成立70年來,在全民公共衛生、醫療和健康領域不斷探索和發展,中國進行過政府管制和市場機制的探索,現在摸索于“政府引導、發現市場定價功能和醫療利益相關人參與和共贏”的途徑。

但是,由于中國醫療保障基金使用效率相對低,3.8%繳費計入個人賬戶,還有大量資金被過度醫療和欺詐騙保,亟待建立智能監控、協議管理和行政監督機制。

筆者建議,基于國民的社會保障號打造一體化公共服務平臺,實現一賬式管理國民各項社會保障權益記錄,如居民參保記錄保留100年和一窗式提供服務,任何部門均不再另立門戶。由此,也需建立網格式服務型政府,將居民信息向上集中、各項業務分類管理、大數據在國務院集中以支持決策,甚至直接送達總理辦公室。

以醫療保障為例,需要在國務院的領導下,建立人社部與國家醫療保障局的協同工作機制。在縱向上,完善社會保障權益管理的一體化公共服務平臺,打造一個百年穩定系統;在橫向上,加強醫療保障基金在醫療機構和參保患者使用過程中的監督與管理(打造當期強大系統)。

醫療服務支付方面,建立國家衛健委與國家醫療保障局的協同機制,如投入一套標準、一種語言和一種DRG分組方法,產出醫療管理DRG和醫保付費DRG兩個功能,從管理到激勵兩個方面促進醫療機構和健康產業的發展。

由此可見,一個醫保智能監控、協議管理和行政監督體系不可或缺,尤其是法律依據。目前看,出臺衛生法可規范醫護服務體系和醫療機構體制。

從醫養結合看,筆者認為,首先政府需要在基層縣區,建設法人型醫療共同體;以城市為中心,建設醫療中心;以省域建設為大區,建設醫學中心;合理配置醫護資源,實現公共衛生、健康管理和常見病在基層、重癥危癥轉醫療中心,進而形成區域性疑難病案臨床創新與人才培養的醫學中心。

其次,發改委的資源配置、財政部的衛生預算和醫保基金支出,按照分級診療和分類醫護(預防、首診、慢病、住院、康復、護理、臨終)的原則進行分配。

最后,學習三明醫改經驗,逐步劃清公立醫院提供基本醫療服務的界限和發展規模,為社會辦醫留下空間,打造有管理的醫療服務競爭市場。國家治理要建立在信息披露、政策評估、績效考核、監督監管和信用評價的基礎之上,由此形成各級政府、醫療機構和相關人員的問責機制。

(編輯:王小)