守成與創新:新版話劇《名優之死》改編芻議

鄒 紅

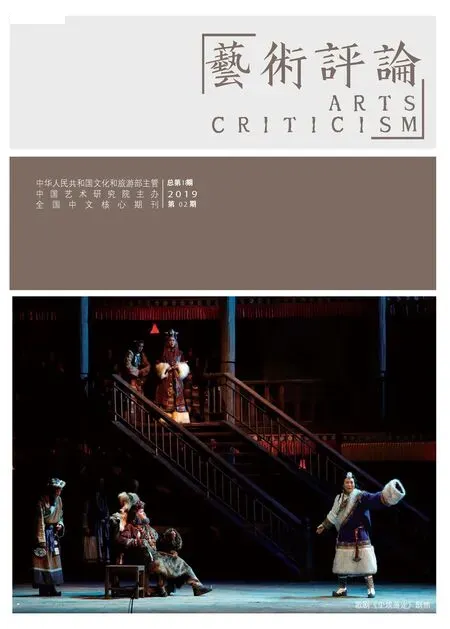

戲劇作品的改編、重排乃至重塑,在今天的舞臺上并不鮮見,特別是近年來,大量由文學作品改編的戲劇被搬上舞臺,復排、重排的經典作品也不在少數。這其中有得有失。田漢先生的《名優之死》就曾三次登上首都劇場。由任鳴、閆銳執導的田漢舊作《名優之死》作為北京人民藝術劇院(下稱“北京人藝”)2018年度的收官之作,于12月20日在首都劇場公開亮相。這是自北京人藝建院以來,《名優之死》第三次登上首都劇場。1957年,《名優之死》首度在北京人藝上演,導演夏淳,演員有童超、金昭、于是之、金雅琴等;1979年,北京人藝復排《名優之死》,導演仍為夏淳,童超、譚宗堯、金昭、于是之等主演,演出陣容堪稱一流。相比之下,2018年版的《名優之死》則改為由年輕演員擔綱,如導演兼主演閆銳、劉鳳仙的扮演者李小萌、楊大年的扮演者楊佳音等,他們此前都不曾在北京人藝的舞臺上出演過大戲主角。但從舞臺表現及媒體的相關報道來看,新版《名優之死》的演出確實不負眾望,交上了一份令人滿意的答卷。無論是閆銳、李小萌表現出的戲曲功底,還是融戲曲于話劇的舞臺調度,乃至虛實相生、意境渾然的舞美處理,都令觀眾大飽眼福,無愧于北京人藝的精良制作。

而從個人觀感來說,新版《名優之死》在改編方面更值得關注。

一

據《田漢文集》編輯介紹,田漢此劇作于1927年冬,本為兩幕劇,同年在“魚龍會”首演及南國社公演時都是兩幕,1929年1月南國社赴南京公演時中間加了一幕,后來正式出版即為三幕劇。似乎可以說,田漢對《名優之死》的處理更像是一出獨幕戲,雖分為兩場,但場景不變,都是戲院的后臺。在人物關系的設置、情節沖突的安排上也比較簡單,即便后來增加了一幕,將場景改為劉振聲家客廳,也還是一出演出時長為一小時左右的小戲。后來的演出,包括北京人藝在1957年、1979年的兩次演出,也基本上遵循田漢原作設定的格局,并未進行大的改動。

然而,2018年版的《名優之死》與之前的演出不同,演出時間長達一個半小時,將原來的小戲擴展成了大戲。據導演閆銳介紹,此番二度創作融入了很多新的內容:“原來時間并不長,我們把它擴充、增加一些內容;包括原來沒有展現到前臺的表演,我們也融入了很多戲中戲,再構成一個完整的和比較全面的大戲。”

將新版《名優之死》演出本與田漢原作對讀,不難看出演出本作了大量的增補。據筆者粗略統計,原作一萬五千余字,演出本將近兩萬四千字,較原作增加了三分之一。這些增加的部分比較均勻地分布在三幕中,其情況大概可以分為三類:

一為戲外戲,主要是開場時增加了戲院經理與跑龍套者的對話,以及第二幕結束和全劇終場時的“班社訓詞”。分量雖然不多,卻有點題之意,如經理與跑龍套者之言:

箱口上不得坐人。尤其是大衣箱。帶上神怪臉子就別言語了,壞規矩……腳不能磕箱子。后臺不能打傘犯忌諱。你,光著膀子給誰看呢,穿上水衣子,一點規矩都不懂么?

前臺不準言更,后臺不準言夢。不準拉空弓,亦不準扔彩頭。開戲前不準上臺,開戲后不準掀簾私窺。

這既是舊時梨園行規,又隱含了改編者的某種表現意圖。

二為戲中戲,如第二幕插入劉鳳仙表演《霸王別姬》中虞姬舞劍一段,第三幕插入劉振聲表演《上天臺》中劉秀在太廟祭祀忠魂、氣絕身亡一段。前者由戲曲演員注重基本功訓練切入,引出前人傳承下來的表演程式當不當改、當怎樣改的話題。劉鳳仙認為只要觀眾認可,“臺上演的火爆,臺下歡迎叫好”,就沒什么問題;而在劉振聲看來,演出應該表現角色的情感,傳達作品的韻味,“唱的演的是人物的心境,不是賣弄唱腔和身段”。后者借劉秀錯殺忠臣、心生幻覺的戲劇情境,將劇中眾鬼魂的索命聲與現實中臺下喝倒彩聲融為一體,劉振聲在表演角色倒地身亡的同時,也真的死在了舞臺上。

三為戲生戲。所謂戲生戲,是指基于原作的既定情境和角色性格,結合改編者意圖增補的對白和動作。在演出本所有增補內容中,此部分所占比重最大。其中有些部分與原作黏合度較高,若不加比對很難看出是新增內容。如第一幕中左寶奎分別給戲院經理、蕭郁蘭講梨園掌故兩段,第二幕中左寶奎感謝劉振聲給自己增加包銀一段、楊大爺給劉鳳仙送點翠頭面一段等,幾乎可謂水乳交融。有的部分則有較明顯的疏離感,如第二幕中劉振聲、左寶奎給小報記者王梅庵講戲曲表演一段,與劇情進展、人物性格就不盡相合。尤其是第三幕中劉振聲、劉鳳仙二人關于守與變的爭論,完全忽略了田漢原作中劉振聲也曾改詞的事實,從而將其置于自相矛盾之中。

演出本除增補外,還有兩個小的變動。一是簡化了出場人物,田漢原作中劉振聲弟子除劉鳳仙、蕭郁蘭外,還有劉鳳仙的師妹劉蕓仙,演出本將其與蕭郁蘭合并;除小報記者王梅庵外,還有新聞記者何景明,演出本也予以刪去。二是改變了故事發生地點,田漢原作中故事發生在上海,王梅庵供職的是《春申日報》,演出本將地點改為北平,《春申日報》也被相應地改成《北平新報》。這類變動只是為了方便演出,無關宏旨,但前述增補卻在一定程度上改變了田漢原作,導致主題和人物性格的偏移。

綜上,新版《名優之死》嚴格說來已非田漢原作,而更應該看作是一個改編本。

二

總體上看,北京人藝新版《名優之死》對田漢原作的改編是成功的。

首先,改編者對原作語言的揣摩下了很大功夫,增補部分與原作風格、人物性格都保持了一致,這很難得。如第二幕中楊大爺送劉鳳仙頭面時兩人的對白:

楊大爺:你要帶上這副頭面上了臺再唱《貴妃醉酒》,那就是真正的楊貴妃呀。

劉鳳仙:再好也是臺上的楊玉環。下了臺,貴妃下妝,脫霞帔,卸鳳冠,似嫦娥離廣寒,楊玉環成了王寶釧,還是個苦人。師父說,我們唱戲的人是苦命,戲里的人也是苦人。

楊大爺:人生有限,歲月有邊,樂也一天愁也一天。若總是苦悶著過,倒不如灑脫自然。鳳仙,戲是假的。看看戲外的世界。

劉鳳仙:我也常常想,不想唱了。可只有在戲里我才能做自己想做的夢。做廣寒宮的夢,做御花園的夢,做自己的夢,等鑼鼓一停,夢也就醒了。

這的確道出了劉鳳仙的心底話,雖非出自田漢之手,卻毫無違和感。類似的語言還有不少,特別是左寶奎、楊大爺二人增補的臺詞,大多能切合其聲口,說者唇吻流利,聽者自然入耳。再如劉鳳仙、劉振聲的兩句對白:

劉鳳仙:先生,我以為這唱戲是為了活著。

劉振聲:我活著是為了唱戲。

這無疑是點睛之筆。短短兩句話,道出了師徒二人對待唱戲與人生的根本差異,且令臺下聽眾過耳難忘。

其次,在嘗試話劇與戲曲的融合、借鑒戲曲美學精神方面,新版《名優之死》較田漢原作有著更自覺的追求,也收到了很好的成效。如果說田漢原作本身已為話劇民族化探討奠定了良好的基礎——劇本講述了一個發生在梨園行的故事,而場景又設定在戲院后臺,這就使得眾多戲曲元素可以在話劇舞臺上直接呈現,那么新版《名優之死》又更進了一步,不僅將原作中某些置于幕后的表演直接搬上舞臺,而且較為充分地利用諸如戲中戲、演員臺下練功等形式展示戲曲之美。如第二幕中劉振聲指導蕭郁蘭練功、劉鳳仙表演虞姬舞劍等情節,在生動揭示好演員須有“真玩意兒”這一道理的同時,也為演出增添了濃郁的戲曲色彩。此外,與先前演出中琴師表演僅限于為劉鳳仙等人伴奏不同,新版賦予了琴師更大的表演空間,扮演琴師的趙宇一把胡琴拉得出神入化,開場時的獨奏仿佛歌劇中的序曲,劇中的旁奏更為演出營造了悲涼的氛圍。再加上燈光、舞美的作用,整臺演出韻律流暢、轉換自然,既有戲曲的神韻,又不失話劇的嚴謹。

再次,較之田漢原作,新版《名優之死》在劇本的主題意蘊方面有所豐富,并使之更貼近當下的社會現實。田漢原作中借左寶奎之口批評劉鳳仙“不在玩意兒上用工夫,專在交際上用工夫”,認為楊大爺之所以勾搭她,根源還在于鳳仙“自個兒不好”。這實際上構成了《名優之死》戲劇沖突的主線。改編本強化了原作的這一主題,突出了行業規矩和做人氣節的重要性。正如導演任鳴所言:一個行業的規矩和氣節,關系著它的生存和毀滅。不難想象,任鳴如此解讀,如此處理,實與中國當下演藝界的不良風氣密切相關。這有演員自身的問題,也有資本、權勢對藝術的侵襲。劇中楊大爺這一角色本來定位于黑社會勢力,屬于傳統戲文中的惡霸一類,但在新版《名優之死》的演出中,卻令人很容易聯想到某些將金錢、權勢凌駕于藝術之上的人物。與之相關的另一個問題是:演員在臺上的表現,究竟是業內行家說了算,還是臺下的觀眾說了算。劇中劉鳳仙、劉振聲二人關于要不要“守舊”的爭論,正折射出現實中人們對此問題的困惑。顯然,將對上述問題的思考融入戲中,會形成明顯的現實指向,從而對觀眾產生強烈的代入感。

新版《名優之死》,或者說改編本也還存在可以商討之處。依我之見,問題主要出在第三幕。一是劉振聲師徒二人關于守與變的爭論是否合適。不是說這個問題沒有思考、討論的必要,而是說在這個問題上,劉鳳仙并不適宜作為爭辯的一方。觀眾已經知道,第二幕中劉鳳仙因為違背劇情飆高音、舞刀花遭到劉振聲的批評,錯在劉鳳仙,如果再讓她和劉振聲爭論戲能不能改、要不要改,顯然難以勝任,而且可能會將追求不同當作劉鳳仙離去的原因。更重要的是,對此問題的討論必然會令人聯想到現實。如果說劉振聲守舊的主張代表了正確的一方,那么對田漢原作的刪改增補,以及不同于北京人藝先前演出形式的處理就成了錯誤的行為。二是將原作中劉振聲演唱《打漁殺家》改為《上天臺》是否合適。我們姑且不說田漢在《名優之死》中選擇的幾出舊戲都有某種隱喻意味,《打漁殺家》中的蕭恩父女與劉振聲、劉鳳仙有某種類似;我們也不說田漢據以塑造劉振聲形象的原型——清末京劇名家劉鴻聲原本就是死在后臺;如果只是因為《上天臺》中的劉秀是死在舞臺上,只是因為那個高難度的倒地動作而做出如此選擇,那未免因小失大。畢竟《上天臺》的劇情和舞臺氛圍都與《名優之死》有太大的反差,而舞臺表演空間由后臺轉換為前臺也過于生硬,本來流暢的戲劇節奏到此形成窒礙。如果能有一個妥善的解決辦法,使之更合情理,相信新版《名優之死》能如任導所愿,有望成為北京人藝舞臺上的保留劇目。

三

這也許不是巧合,在2018年歲末北京人藝推出新版《名優之死》的前一年,田漢的另一出代表作《關漢卿》在闊別多年后再度登上北京人藝舞臺。兩出戲都與戲曲相關,《名優之死》的主角是演員,而《關漢卿》的主角是劇作家,就是說,兩出戲都有相當的戲曲元素,事實上兩出戲在話劇引入戲曲手法,或融戲曲于話劇方面都有不俗的表現,都得到業界的好評。當然兩出戲也都對原作有所刪改,所不同者,由唐燁執導的《關漢卿》用的是減法,而任鳴、閆銳執導的《名優之死》用的是加法。

平心而論,改編中的“加法”與“減法”各有其難度,“加法”的難度在于改編者能否吃透原作的精髓,化“我”為“他”。以樹為喻,減法是刪繁就簡,把不適于搬上舞臺的部分去掉,加法是老樹新花,須在舊有的樹干上生發出新的枝葉花朵。新的枝葉花朵能否長出、新長出的枝葉花朵與原有的樹干是否能成為一個有機的整體,一方面取決于老樹的生命力,另一方面則取決于栽培者的技藝。如果栽培者精于此道,則不僅能使老樹枝繁花盛,而且所生枝葉、花朵能獲得充足的養分,生機盎然;反之,如果栽培者不諳此道、強行嫁接,則其枝葉、花朵終難存活。

“改戲,可以。那得先把老先生傳下來的東西吃透了再想著改。”這是演出本《名優之死》中劉振聲的一句臺詞,說的正是這個道理。

注釋:

[1]田漢.《田漢文集》第一卷[M].北京:中國戲劇出版社,1983:3、447.

[2]田漢原作第三幕中記者何景明與左寶奎有段對話:何說:“劉老板的味兒真夠,他好象改了詞兒了。”左說:“是啊,他時常把一些不合適的詞兒給改了,臺底下年輕的觀眾很歡迎,守舊的先生們就不大贊成。壞蛋們就利用這些不明白的老先生們來反對他,說他不守規矩,破壞老戲。”演出本刪去了這段對話。