《紅蘭逸乘》版本瑣談

何文斌

點校《吳中文獻小叢書》,我特別關心叢書中涉及到書籍的各種版本,尤其是其中的幾種掌故筆記、邑志補乘,都有很高的史料研究價值。《紅蘭逸乘》就是很出色的一種。

《紅蘭逸乘》的作者張紫琳,字禹書,號霞房,江蘇長洲人,諸生,生于清乾隆年間。嘉慶五年(1800),與朱駿聲、褚逢春等同肄業于平江書院。后為嘉定錢大昕弟子,專攻漢學。以詩文名世,善鑒賞,擅畫山水、花卉,生平事跡見1932年、1941年版《紅蘭逸乘》卷末有劉之泗、陳子彝兩跋。陳跋詳其流傳之緒。著有《校經述微》《古瓦錄》《古磚錄》《紅蘭逸乘》《春漪齋筆記》《涼月館詩草》《卵寸 異阝野錄》等。

《紅蘭逸乘》成于道光四年(1824),為張氏晚年所著。所紀皆吳中軼事而郡志多未載入者,足補志乘之闕。《吳縣志·藝文考》(民國曹允源等纂)著錄,題“《紅蘭逸乘》四卷”,注云:“北平圖書館藏朱記榮校鈔本。”其實,國內圖書館尚存多種鈔本。

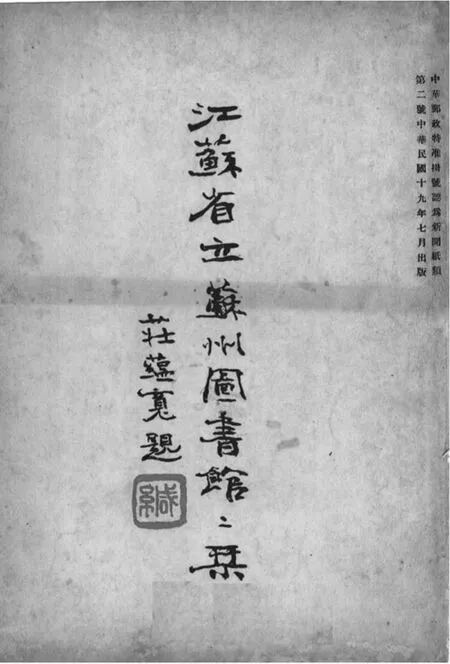

《紅蘭逸乘》最常見的刊本為民國二十一年(1932)江蘇省立蘇州圖書館線裝排印本,四卷一冊,無夾注,版心題“吳中掌故叢書”(以下簡稱“掌故本”),書后附有張廷濟跋之外,壬申(1932)花朝劉之泗跋及壬申初夏陳子彝跋。這個本子的底本是蘇州圖書館編目主任、學者、藏書家王謇收藏的,1930年初,沈勤廬就聘燕京大學時,發現北平圖書館藏有朱氏槐廬本的《紅蘭逸乘》,旋由傅增湘抄錄副本,并親自校勘后寄給王謇。本來準備由《江蘇省立蘇州圖書館館刊》第三號刊印,正巧圖書館準備刊印《吳中掌故叢書》,所以單獨拿出來,作為叢書的第一種,并于1932年線裝刊行。開本闊大,用紙甚佳。按照當時的計劃,《吳中掌故叢書》刊印先賢著作,《可園叢書》刊印館員作品,但是《吳中掌故叢書》僅僅出了《紅蘭逸乘》,《可園叢書》僅僅出版了《寰宇貞石圖目錄》(二卷,沈勤廬著)、《吳中藏書先哲考略》(一卷,蔣吟秋著)兩種。后來因故擱置,直到徐沄秋任館長的特殊時期,《吳中掌故叢書》變成《吳中文獻小叢書》,洋裝鉛印,以非賣品的形式出版了三十二種,合三十冊。而計劃繼續刊印的《可園叢書》僅僅出了一種叢書預告里的《卓觀齋脞錄》(徐沄秋著)后就此夭折,《卓觀齋脞錄》甚至都沒有冠以叢書名。順便說一句,似乎從鄭逸梅開始,《卓觀齋脞錄》多被當作是《吳中文獻小叢書》之一種,其實并非如此。

《吳中文獻小叢書》中雖然少量有民國時人作品,如第二十七種是浙江平湖人葛昌楣輯錄的《蘼蕪紀聞》、最后一種是范君博輯錄的《吳下名園記》。但都是輯校而不是撰寫,《卓觀齋脞錄》是徐沄秋的著作,涉及晚清至民國時藝壇掌故,吳門書畫家與琴人、琴事的內容尤夥。不是《吳中文獻小叢書》的原因有兩個。第一,書的裝幀和用紙雖然與“小叢書”一般無二,但是封面沒有寫“小叢書”第幾種。其次,“小叢書”雖然有七種掌故類筆記,一種書畫藝術小志,但文字作者都是古人。有趣的是,《卓觀齋脞錄》與《吳中文獻小叢書》的第一種《張簧村詩》同一時間出版,同一地方印刷。

2005年1月由古吳軒出版社出版,王稼句先生整理的《蘇州文獻叢鈔初編》,里面收錄的《紅蘭逸乘》就是據“掌故本”標點排印。

《紅蘭逸乘》的另一個刊本,也是江蘇省立蘇州圖書館出版的。民國三十年(1941)1月,蘇州圖書館據“掌故本”校印,為《吳中文獻小叢書》之廿二(以下簡稱“文獻本”),與1932年線裝本內容基本一致,僅個別句子有異文,無卷數,僅以古跡、遺聞、咫述、瑣載四類以區分,為了節約制版空間,每一條沒有單列,每則內容前僅空兩格作為區分。引用書目及說明以夾注形式排印。1994年6月,上海書店印行《叢書集成續編》,據《吳中文獻小叢書》本影印收入第51冊中,為“史部地理類·雜志”之屬。陳其弟先生據“文獻本”點校,編入《吳中小志叢刊》,2004年1月由廣陵書社出版。

我在閱讀民國期刊時,竟然意外發現了一個一卷本的,而且還是最早的刊本。

這個一卷本,是鉛字排印洋裝本,為《江蘇省立蘇州圖書館館刊》第二號的附刊(以下簡稱“館刊本”)。民國十九年(1930)7月出版,書后有道光二十九年(1849)4月張廷濟、民國十九年(1930)夏陳子彝跋。這個本子的底本是蘇州圖書館編纂主任、學者、藏書家陳子彝1930年春天購于來青閣。

這個“館刊本”是個殘本,嚴格來說只存了第一卷的絕大部分,即全書的四分之一弱。通過閱讀及勘校“文獻本”及“掌故本”發現,這三個版本主要內容基本一致,只是在排版上略有不同,各版皆有手民誤植、鈔胥魯魚,個別句子的文字稍有差異。“館刊本”僅有“古跡”的大部分內容,尚缺《朱處士昆玉》一則。此本因為是第一次排印,存在一些錯別字,在“掌故本”中得到了改正。當時住在蘇州大太平巷的劉公魯看到了“館刊本”,做了一些考證,包括張霞房的名號與著作都做了較為細致的遴甄。

說完了版本,再說說這部書本身。《紅蘭逸乘》的祖本到底是什么,已無從得知。根據張廷濟的題跋可知,他見到的就是寫本,此后產生了多種鈔本。這部書有一個凡例:“無稽之言不錄、他書多見者不錄、郡志已載者不錄、凡他邑之事有關吳中者,悉采以備參考。”對照全書來看,張紫琳采納的書多數是明代以前的,所以史料價值很高,但不少著作已經亡佚,也造成史實的真偽之疑,很難考證真實性。一小部分是府志中輯錄出來的,還有一部分未標識出處的史料成了孤證。這些征引的書籍在出版大繁榮的今天,依然很難看到,也極少點校整理出版。細讀《紅蘭逸乘》發現,此書的體例存在前后不一致的情況,多數是根據參考書改寫,也有很多條是直接摘抄。前半部分比較嚴謹,摘錄并注明出處,后部分則隨引隨抄,文字與原書有差異,部分漏記出處。

無可否認,張紫琳此書確實很好地補充了志書的不足,比如天賜莊、泗井巷、九如巷等地的地名由來。也有一些不同于通常說法的異見,比如蛇王廟,根據《清嘉錄》《吳歈百絕》等書記載,一般認為是祭祀方孝孺的廟宇,而在《紅蘭逸乘》中,則認為是紀念張士誠的弟弟張士信的所在。無可否認,《紅蘭逸乘》是一部保留了清中早期及更早之前的蘇州地方文獻,確如張廷濟所說的:“雖寥寥數卷,大足以補志乘之闕,深堪寶貴。”