中國參與中東地區衛生治理研究

湯 蓓

中東地區國家政治穩定程度不一,經濟社會發展水平各異,公共衛生體系總體上仍比較薄弱,突出表現為醫療保障體系覆蓋率不高、不平等問題較為嚴重等。隨著中國與中東國家經濟關系的進一步發展、人員往來的密切以及中國對地區安全事務采取更加積極的建設性介入,中東地區的公共衛生問題已經切實影響到中國的衛生安全與海外利益,公共衛生領域內的合作也成為中國對中東地區政策中不可或缺的組成部分。

一、 中東地區公共衛生治理的特點與難題

公共衛生問題與中東國家和地區安全問題聯系密切。一方面,中東地區沖突與動蕩的長期化惡化了當地的公共衛生條件,人道主義與公共衛生危機頻發;另一方面,部分中東國家虛弱的衛生系統成為誘發政治危機的重要因素,甚至淪為戰爭的工具。

首先,傳染性疾病是中低收入國家特別是沖突中國家面臨的重要健康挑戰,地區性公共衛生危機頻發。在吉布提、也門等低收入國家中,瘧疾、肺結核、腹瀉等傳染性疾病依然是主要的健康殺手。(1)Ali H Mokdad et al.,“The State of health in the Arab world, 1990-2010,” The Lancet, Vol. 383, No. 9914, 2014, pp.314-316.2017年4月底,也門爆發嚴重的霍亂疫情,短短三個月內感染人數就超過36萬,死亡人數超過1,800人,世界衛生組織將也門的霍亂疫情劃定為最嚴重的“三級緊急狀況”。霍亂本是一種易預防的疾病,但持續多年的戰亂局勢使得也門基礎設施損毀、飲用水供應和衛生系統處于崩潰邊緣,這成為當地疫情爆發的主要原因。(2)王云松:《也門遭遇嚴重霍亂疫情》,載《人民日報》2017年7月24日,第3版。事實上,目前中東地區多個國家的衛生狀況被世界衛生組織列為處于危機或緊急狀態中,其中大多數都是處于沖突中的國家(見表1)。例如,2011年敘利亞危機爆發前,該國已經消滅了脊髓灰質炎流行,但危機爆發后,由于兒童免疫率從超過80%下降到40%,致使敘利亞先后爆發兩輪脊髓灰質炎疫情。(3)“More than 355,000 Children under Five Years-old Vaccinated against Polio in Hard to Reach Areas of Syria,” UNICEF, August 18, 2017, https://www.unicef.org/media/media_100680.html,登錄時間:2018年3月23日。在武裝沖突泛濫的地區,應激障礙等精神衛生問題十分常見。2014年加沙地帶軍事沖突升級后,家庭暴力與青少年之間的暴力問題加劇。(4)《巴勒斯坦被占領土(包括東耶路撒冷)的衛生狀況》,世界衛生組織,No. A68/INF./4,2015年5月15日,http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_INF4-ch.pdf,登錄時間:2018年3月26日。黎巴嫩的敘利亞難民中有11%被診斷出精神障礙,該國境內兩個難民營中患有應激性精神障礙的難民人口占比分別達36.3%與61.9%,且兒童的狀況比成年人更為糟糕。(5)“The Other Side of Syria’s War: Communities Exposed to Traumas,” Middle East Strategic Perspective, October 30, 2015, https://www.mesp.me/2015/10/30/the-other-side-of-syrias-war-communities-exposed-to-traumas/,登錄時間:2018年3月26日。

表1 被世界衛生組織列為處于危機與緊急狀態的中東與相關非洲國家與地區

資料來源:“Crisis,”WHO, http://www.who.int/hac/crises/en/,登錄時間:2018年3月29日。

其次,近年來中東地區難民問題凸顯,缺醫少藥的惡劣衛生條件、幼兒免疫計劃的中斷,以及由于語言或文化障礙而無法獲得恰當的醫療服務,可能為難民接收國帶來公共衛生危機。(6)Alfredo Morabia and Georges C. Benjamin, “The Refugee Crisis in the Middle East and Public Health,” American Journal of Public Health, Vol. 105, No. 12, 2015, p. 2405.以中東地區難民問題最為突出的索馬里為例,由于基礎設施遭到嚴重破壞,公共服務制度廢棄已久,聯邦政府無力為大規模遣返的難民提供住房、醫療、教育、飲水以及就業機會,這加重了周邊國家對于難民庇護和難民救助的負擔。(7)畢健康、陳麗蓉:《索馬里難民治理的困局及出路》,載《西亞非洲》2017年第6期,第64頁。自2009年至2013年,土耳其、巴基斯坦、黎巴嫩、伊朗共接收了520萬難民。這些國家本身的公共衛生基礎就比較薄弱,往往需要求助于聯合國難民署等國際機構來為難民提供衛生服務和進行傳染性疾病的篩查。(8)Mishal S Khan et al., “Pathogens, Prejudice, and Politics: The Role of the Global Health Community in the European Refugee Crisis,” The Lancet Infectious Disease, Vol. 16, No. 8, 2016, p. 173.與英國、德國等歐洲發達國家相比,上述難民接收國面臨的公共衛生風險更大。

此外,許多中東國家虛弱的公共衛生體系事實上加劇了社會問題的惡化,從而引發了民眾的不滿。摩洛哥、沙特阿拉伯、黎巴嫩、約旦等國開展的民意調查顯示,公共衛生服務是民眾眼中國家面臨的最主要關切。(9)James Zogby, “Attitude of Arabs 2005: An In-depth Look at Social and Political Concerns of Arabs,” Arab American Institute, December 12, 2005, p. 4, http://b.3cdn.net/aai/6e38e45846c8ce7df5_k0m6be9di.pdf, 登錄時間:2018年3月26日。埃及“一·二五革命”后,高達88%的埃及民眾認為衛生體系沒有得到任何改善,51%的民眾認為衛生體系是政府最需要投資的領域。(10)“Egyptian Public Opinion Survey,” The International Republican Institute, April 14-17, 2011, pp. 12-13, http://www.iri.org/sites/default/files/2011%20June%205%20Survey%20of%20Egyptian%20Public%20Opinion,%20April%2014-27,%202011_0.pdf, 登錄時間:2018年3月26日。

與政府衛生服務能力形成對照的是,黎巴嫩真主黨、哈馬斯、穆斯林兄弟會(以下簡稱“穆兄會”)等組織通過提供公共衛生福利而獲得合法性。用衛生服務換取政治支持是這些政治組織的重要目標。約旦穆兄會與主要的伊斯蘭非政府組織聯系密切,當地大量診所和醫院由非政府組織運作。同樣,在加沙地帶,哈馬斯控制著當地大量衛生機構。(11)Rajaie Batniji et al., “Governance and Health in the Arab World,” The Lancet, Vol. 383, No. 9914, 2014, pp. 349-350.黎巴嫩真主黨運營的醫院優先對其支持者開放,尤其是忠于該組織的士兵家庭。(12)Ibid., p.350.

再次,在中東安全局勢持續緊張的環境中,區域衛生合作雖然并非完全不可能,但仍受到諸多限制。中東國家之間在衛生領域尤其是傳染性疾病聯防聯控方面的合作起步較晚。2002年,約旦、以色列、巴勒斯坦的衛生部門與社會組織共同成立了“中東傳染性疾病監控聯盟”(Middle East Consortium on Infectious Disease Su ̄rveillance)。當加沙地區局勢趨緊時,該監控網絡的專家有時需要前往第三國參加會議,但他們卻面臨諸多的困難,甚至在長達數月的時間內無法會面,影響了合作的正常展開。(13)“Catching Outbreaks Wherever They Occur,” Bull World Health Organ, Vol. 87, No. 10, 2009, p. 742.

最后,由伊斯蘭朝覲活動帶來的大規模人口流動與聚集是中東地區面臨的特殊公共衛生風險因素。每年朝覲期間,數以百萬計的穆斯林從世界各地抵達,其中約20萬人來自于低收入國家,很少在朝覲前接受免疫等健康服務。與此同時,沙特阿拉伯國內也有大量注冊與未經注冊的朝覲者潮涌至麥加。(14)參見鈕松、徐敏丹:《伊斯蘭朝覲對國際公共衛生的影響》,載徐以驊主編:《宗教與美國社會》,第10卷,第2期,北京:時事出版社2014年版,第163-193頁;Ziad Memish, “Lessons Learned from the Management of the Hajj Pilgrimage could Help Strengthen Global Health Security,” EurekAlert!, January 15, 2012, https://www.eurekalert.org/pub_releases/2012-01/l-llf011112.php,登錄時間:2018年3月22日。極端氣候、簡陋的居住條件以及世界各地人口的混雜等因素的疊加,對傳染性疾病的防控提出了重大挑戰。

簡而言之,中東地區的公共衛生問題與地區安全和國家治理問題密切相關。巴以沖突、“阿拉伯之春”等地區亂局引發的安全問題惡化了地區衛生環境,而分散、虛弱且缺乏公平性的衛生體系反過來又加劇了地區與相關國家的不穩定與不安全。

二、 中國參與中東地區衛生治理的國家利益

中國早在20世紀60年代就開始通過派遣醫療隊等形式向中東國家提供衛生援助。作為中國外交的“金字招牌”,醫療隊幫助中國與大量“中間地帶”國家建立起了友好關系,抗御來自美國與蘇聯的雙重威脅。(15)Huang Yanzhong, “Pursuing Health as Foreign Policy: The Case of China,” Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 17, No. 1, 2017, p. 108.開展與亞非發展中國家的合作,擴大國際統一戰線是當時中國派遣醫療隊的主要動因和利益所在。自1963年以來,中國先后向阿爾及利亞、索馬里、也門、蘇丹、突尼斯、摩洛哥、科威特、敘利亞、伊朗、吉布提、阿聯酋等阿拉伯國家派出過醫療隊。(16)文少彪、朱杰進:《中國參與中東地區衛生治理的多視角分析》,載《阿拉伯世界研究》2016年第4期,第50-52頁。

近年來,隨著跨國流動的日益頻繁,中國與中東國家交往的頻度與廣度都實現了大幅度擴展。除傳統外交利益外,維護國家衛生安全、保護中國海外利益、深化人文交流、促進衛生產業的發展與轉型逐漸成為中國參與中東地區衛生治理的重要驅動力。

首先,中東地區爆發的傳染性疾病流入將直接威脅中國的國家衛生安全。例如,2015年5月26日,一名感染中東呼吸綜合癥病毒的韓國公民在隱瞞健康狀況的情況下飛抵香港,隨后入境廣東省,由于出現發熱癥狀被就地隔離觀察,最終得到確診。5月29日,中國向世界衛生組織通報了該例輸入性病例。盡管由于措施得當,中國境內該病例的38名密切接觸者均未發生異常情況,但潛在的疾病流行風險仍不可低估。

2009年,中國成為向海灣地區出口商品最多的國家,目前雙方之間直接的人員交流也達到相當可觀的水平。中東地區每年訪問義烏的人數約20萬,已超過訪問美國全境的人數(每年約18萬)。(17)Bryce Wakefield and Susan L. Levenstein, “China and the Persian Gulf: Implications for the United States,” Wilson Center, 2011, p. 6, https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/ASIA%20Program_China%20and%20the%20PG.pdf, 登錄時間:2018年3月28日。中國政府已經認識到與相關國家合作防控傳染性疾病的重要性。2013年中國提出“一帶一路”倡議后,國家衛計委于2015年啟動了配套的衛生合作計劃。“實施方案”中明確指出,“隨著‘一帶一路’建設不斷推進,人員交流往來日益頻繁,我國同沿線國家傳染性疾病暴發與傳播等風險不斷升高”(18)《國家衛生計生委關于推進“一帶一路”衛生交流合作三年實施方案》,國家衛生計生委,2015年10月23日,http://www.nhc.gov.cn/gjhzs/s7951/201510/7c6079e5164c4e14b06a48340bd0588a.shtml,登錄時間:2019年7月26日。。

在對小型農田水利工程建設資金投入上,財政部門應當建立起相應的新機制來專門管理其資金分配,并逐漸加大資金的投入力度。同時,對于參與投資小型農田建設的民眾,政府應適當地制定一些優惠政策。另外,政府部門應對其財政收入的分配進行一定的調整,使得新的分配制度中能夠拿出更多的資金來開展小型農田水利建設。

其次,伴隨中國海外利益和海外存在的擴展,中東地區的公共衛生狀況不僅直接關系到中國勞務人員、海外軍事人員以及僑民的健康,而且從長遠來看,作為推動經濟可持續發展的重要保障,中東地區良好的衛生治理將為中國與該地區實現雙贏。中東地區不僅是中國原油進口的主要來源地,也是中國國際工程承包的重點市場和開展勞務合作的重要伙伴。中國以勞務合作形式向當地派駐的勞務人員主要集中在沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾等國,承包工程的派出人數規模更大,分布也更為廣泛。隨著“一帶一路”建設的推進,中方企業在中東國家承建了多個重點基建項目。(19)《中國和阿拉伯國家合作共建“一帶一路”行動宣言》(北京,2018年7月10日),中阿合作論壇,http://www.chinaarabcf.org/chn/lthyjwx/bzjhy/dbjbzjhy/t1577010.htm,登錄時間:2018年10月26日。除了企業與人員“走出去”之外,中國在中東地區的“柔性”軍事存在也在不斷擴大,包括向索馬里和亞丁灣海域派出護航編隊、在吉布提建立海軍后勤補給基地以及向中東地區派出維和部隊等。(20)孫德剛:《論新時期中國在中東的柔性軍事存在》,載《世界經濟與政治》2014年第8期,第20-25頁。

再次,公共衛生問題關系各國民生,參與中東地區衛生治理為中國提供了與地區國家在社會與醫學領域開展交流合作的機遇,有助于提升中國的國際形象。正如中國國家主席習近平在2016年全國衛生與健康大會上的講話所言,承擔國際義務、參與全球衛生問題的解決,“全面展示了我國國際人道主義和負責任大國形象,國際社會也予以廣泛好評”(21)《習近平:把人民健康放在優先發展戰略地位》,新華網,2016年8月20日, http://www.xinhuanet.com/politics/2016-08/20/c_1119425802.htm,登錄時間:2019年7月26日。。中國政府決定將衛生合作作為“一帶一路”建設的重要內容,也正是充分認識到衛生交流合作“社會認同度高”“各國政府普遍重視”“直接惠及各國百姓”等,因而具有“有利于營造良好的輿論氛圍,為深化多領域的合作奠定堅實民意基礎”的獨特優勢。(22)《國家衛生計生委關于推進“一帶一路”衛生交流合作三年實施方案》。

最后,開展與中東地區國家的衛生交流與合作,將為中國健康產業的發展與轉型提供良好機遇。近年來,阿聯酋等中東國家已經成為重要的中藥和中成藥進口國,對中醫藥的需求不斷增長,中國對阿聯酋和沙特的中藥出口額分別達到3,048萬美元和733萬美元;中國與這些國家在醫療旅游、中藥種植等領域也有很大的合作空間。(23)宋欣陽、李綿綿:《中醫藥參與海合會國家衛生治理述論》,載《阿拉伯世界研究》2017年第5期,第66頁。中國已經在“一帶一路”衛生合作計劃中專門針對阿拉伯國家和伊斯蘭世界提出了民族醫藥宣傳計劃,以“吸引更多海內外投資者”和“促進傳統醫藥——尤其是回醫藥——方面的技術合作和經濟貿易”。(24)《國家衛生計生委關于推進“一帶一路”衛生交流合作三年實施方案》。另外,中國與以色列之間的醫藥與醫療器械貿易也發展迅速,2013年以色列相關企業對華出口貿易額已接近1億美元。(25)《中以簽署藥品、醫療器械和食品監管合作諒解備忘錄》,載《科技日報》2013年12月21日,第2版。

可以說,中東地區的衛生治理狀況已經切實關切到中國衛生安全、海外人員健康、國際形象以及健康產業等多方面的利益。驅動中國參與中東地區衛生治理的因素也日益多元。

三、 中國參與中東地區衛生治理的政策定位

隨著與中東地區國家在衛生領域合作的不斷擴展與深入,中方相關政策規劃也在逐步成型。目前,參與中東地區衛生治理已經成為中國中東政策的重要組成部分,并以社會領域的務實合作為框架來定位雙方在衛生領域內的合作關系。

首先,在“全面合作、共同發展”理念的引領下,衛生合作已經成為中國對中東政策的有機組成部分。2004年中阿合作論壇成立后,衛生健康始終是雙方共同關注的領域,在歷年中阿合作論壇行動執行計劃中均得到體現。合作內容涉及傳染性疾病的防治與信息共享、傳統醫藥領域、醫學與醫療培訓。2015年中阿衛生合作論壇發布的《銀川宣言》明確提出,“衛生是中阿合作的重要組成部分,對于發展中阿關系、促進和平、鞏固友誼起著重要作用”(26)《2015中阿衛生合作論壇發布〈銀川宣言〉》,載《寧夏日報》2015年9月12日,第3版。。在2016年中國政府發布的《中國對阿拉伯國家政策文件》中,醫療衛生也作為社會發展的重要合作領域得到高度重視。(27)《中國對阿拉伯國家政策文件》,新華網,2016年1月13日,http://www.xinhuanet.com/world/2016-01/13/c_1117766388.htm,登錄時間:2019年7月26日。

對北非阿拉伯國家而言,中非合作論壇是它們與中國開展衛生醫療合作的重要平臺。中非合作論壇自2000年第一屆部長級會議召開起,就將衛生合作列入了《中非經濟和社會發展合作綱領》。除派遣醫療隊、援助醫療設備等傳統合作形式外,中國與北非阿拉伯國家還在降低嬰兒和孕產婦死亡率,預防艾滋病,治療瘧疾、熱帶病和其他疾病等方面開展合作。(28)《中非經濟和社會發展合作綱領》,中非合作論壇,2000年10月,http://www.focac.org/chn/zywx/zywj/t155561.htm,登錄時間:2019年7月26日。中非合作論壇第二屆部長級會議通過的《亞的斯亞貝巴行動計劃》又新增了傳統醫藥領域的合作內容,將衛生專門人才的培養作為中非雙方人力資源開發合作的重點。(29)《中非合作論壇——亞的斯亞貝巴行動計劃(2004-2006)》,中非合作論壇,2003年12月,https://www.focac.org/chn/zywx/zywj/t155562.htm,登錄時間:2019年7月27日。2009年中非合作論壇第四屆部長級會議召開后,中國在醫療衛生領域作出了援建30所醫院和30個瘧疾防治中心,提供5億元人民幣的醫療設備與抗瘧物資,并為非洲培訓3,000名醫護人員的具體承諾。(30)《中國將采取八項新舉措推進中非務實合作》,中非合作論壇,2009年11月8日,https://www.fmprc.gov.cn/zflt/chn/ltda/dsjbzjhy/dsjbzh2009/t625602.htm,登錄時間:2019年7月26日。為落實中非合作論壇提出的倡議,2013年中非部長級衛生合作發展會議召開。會議通過宣言形式,提出以非洲國家現有的國家衛生戰略和規劃為出發點,加強衛生人力資源開發、支持非洲國家衛生政策和項目、支持衛生基礎設施建設、支持傳染病與非傳染性疾病防控等11個衛生領域的合作規劃。(31)《中非部長級衛生合作發展會議北京宣言》,央視網,2013年8月16日,http://news.cntv.cn/2013/08/17/ARTI1376733463529904.shtml,登錄時間:2019年7月26日。

此外,中國與以色列之間的衛生合作近年來也實現了快速發展。2014年中國與以色列“創新合作聯合委員會”機制建立后,雙方在衛生領域的合作提速,并將醫療衛生體制改革、公共衛生和衛生應急、遠程醫療確定為三大優先合作領域。衛生合作不僅是中以創新合作的一大亮點,也是“兩國友好的一個縮影”(32)張瑾、徐嘉:《劉延東出席中以衛生合作研討會》,國際在線,2016年3月31日,http://news.cri.cn/20160330/705de629-b549-6f96-6a48-3c37f33e6fc4.html,登錄時間:2019年5月28日。。

與之形成對比的是,《中國對阿拉伯國家政策文件》將“醫療衛生”與“教育和人力資源開發”“科技合作”“農業合作”“應對氣候變化和環境保護、林業合作”一同定位為“社會發展領域”中的合作與交往。中阿《銀川宣言》強調“衛生對于社會經濟發展的重要作用,應當將健康置于全球社會發展的中心”(35)《2015中阿衛生合作論壇發布〈銀川宣言〉》。。“一帶一路”衛生合作《北京公報》提出,中國與相關國家強調“健康是發展的核心”,衛生領域的合作“不僅有利于增進人民健康,還將為推動經濟發展做出貢獻”。(36)《“健康絲綢之路”公報:成立“一帶一路”公共衛生合作網絡》,中國網,2017年8月19日,http://www.china.com.cn/news/txt/2017-08/18/content_41436332.htm,登錄時間:2019年7月26日。這與中國對衛生外交的戰略意義在于服務全球發展議程、保障全球人民的健康,投資健康就是促進經濟增長,消除衛生不公平有助于維護社會公正的認識一脈相承。(37)陳竺:《中國衛生外交》,載《中國衛生人才》2012年第7期,第14頁。另外,將衛生合作定位為社會發展領域的合作,還意味著衛生合作承擔著增進雙方人民之間交流與了解的責任。在中國與伊朗、沙特阿拉伯、伊拉克等國的雙邊合作協議中,衛生合作都被歸置于人文領域的合作框架下。(38)《中華人民共和國和伊朗伊斯蘭共和國關于建立全面戰略伙伴關系的聯合聲明》,外交部,2016年1月23日,https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_677172/1207_677184/t1334378.shtml;《中華人民共和國和沙特阿拉伯王國關于建立全面戰略伙伴關系的聯合聲明》,外交部,2016年1月20日,https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_676860/1207_676872/t1333110.shtml;《中華人民共和國和伊拉克共和國關于建立戰略伙伴關系的聯合聲明》,外交部,2015年12月22日,https://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/t1326983.shtml,登錄時間:2019年7月26日。2018年習近平主席在中阿合作論壇第八屆部長級會議開幕式上的講話中明確提出,“為推動中阿人民情感交流、心靈溝通”,中國將再向阿拉伯國家派遣500名醫療隊員。(39)習近平:《攜手推進新時代中阿戰略伙伴關系——在中阿合作論壇第八屆部長級會議開幕式上的講話》,北京:人民出版社2018年版,第9頁。

最后,中國參與中東地區衛生治理采取的是務實合作的模式,從實際出發、講求實效是雙方合作政策的重要特點。在2015年中非合作論壇上,習近平主席將包括公共衛生在內的“十大合作計劃”明確界定為中非務實合作的主要內容。(40)《習近平在中非合作論壇約翰內斯堡峰會上的總結講話(全文)》(約翰內斯堡,2015年12月5日),新華網,2015年12月6日,http://www.xinhuanet.com/world/2015-12/06/c_1117367230.htm,登錄時間:2018年5月9日。中國外交部部長王毅在中阿合作論壇第六屆部長級會議上也指出,在衛生等領域制定具體的行動計劃表明了“論壇建設的務實導向”。(41)《王毅外長在中阿合作論壇第六屆部長級會議上的主旨發言》,中國外交部,2014年6月8日,https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbz_673089/zyjh_673099/t1162594.shtml,登錄時間:2019年7月26日。這意味著,在中國看來,公共衛生是中非、中阿各合作領域中具有高度共識且基礎較好的領域。這一領域的合作“看得見、摸得著”,容易“收獲早期成果”并“產生示范效應”,有利于為雙方長遠的戰略合作關系夯實根基。

四、 中國參與中東地區衛生治理的實踐

在實踐過程中,根據合作對象國安全環境的差異,中國與中東地區國家開展衛生合作存在三種模式。安全風險影響了中國參與中東地區衛生治理的介入程度,良好的安全環境是中國與地區國家全面開展衛生合作的前提條件。

第一,中國與中東地區安全環境較好的國家之間的衛生合作。這一類衛生合作內容最為廣泛,形式上既包括傳統的政府間雙邊合作,又發展出與地區組織合作以及醫療機構之間合作的模式。

中國派遣或復派醫療隊是中阿與中非合作框架高度重視的衛生援助形式,也是覆蓋面最廣的衛生合作形式。根據2013年中國衛計委公布的各省份歷批援外醫療隊員名單,中國先后向14個中東國家派遣過醫療隊,共計10,409人次。其中,中國醫療隊派出批次最多的對象國是摩洛哥,累計派出人數最多的對象國是阿爾及利亞。(42)《各省歷批援外醫療隊員名單》,國家衛生計生委,http://www.nhfpc.gov.cn/gjhzs/dyhbz/jnzt_list.shtml,登錄時間:2018年5月11日。

在新的合作方式上,中國在兩方面進行了初步嘗試。首先,投資地區性傳染性疾病監控網絡。2014年西非埃博拉病毒爆發危機過后,非洲聯盟提出建立覆蓋整個非洲大陸范圍的傳染性疾病監控網絡。中國政府積極回應,為籌建非洲疾病控制中心(Africa CDC)提供了200萬美元的資金援助,并接受非盟代表團考察中國的傳染性疾病監控體系。2017年1月底,非洲疾病控制中心正式運作,其中一個地區合作中心設在埃及。

其次,通過建立中阿醫療健康合作發展聯盟的方式強化與阿聯酋、埃及等中東國家醫院之間的聯系,互派醫護人員提供進修、科研合作、技術提升、聯合診療等。(43)艾福梅:《中阿醫院倡導成立中阿醫療健康合作發展聯盟》,中國政府網,2015年9月12日,http://www.gov.cn/xinwen/2015-09/12/content_2930109.htm,登錄時間:2019年7月26日。在2016年中阿博覽會“走進埃及”活動期間,寧夏3家醫院與埃及3家醫療機構達成合作共識。(44)《2016中國—阿拉伯國家博覽會走進埃及活動》,中國—阿拉伯國家博覽會,2016年6日,https://www.casetf.org/web/pages/models/1020,登錄日期:2019年7月26日。此外,中國還在阿聯酋、摩洛哥、以色列等地區國家設立海外中醫藥中心,以市場化形式推動中醫藥服務于這些國家民眾,發展公共衛生事業。(45)《關于2018年度中醫藥國際合作專項項目清單的公示》,國家中醫藥管理局,2018年5月28日,http://ghs.satcm.gov.cn/zhengcewenjian/2018-05-28/7225.html,登錄時間:2018年12月21日。

第二,中國與沖突后中東國家開展的衛生合作。這些國家往往剛從戰亂中恢復、百廢待興,衛生基礎設施與衛生人員嚴重不足。以援建醫院、提供醫療設備與藥物、派遣醫療隊為主要內容的雙邊合作,構成了中國與這些國家開展合作的主要形式。中國與這類國家開展合作高度依賴安全的政治和社會環境,一旦這些國家再次陷入戰亂,中國的援助即會中斷或撤出。

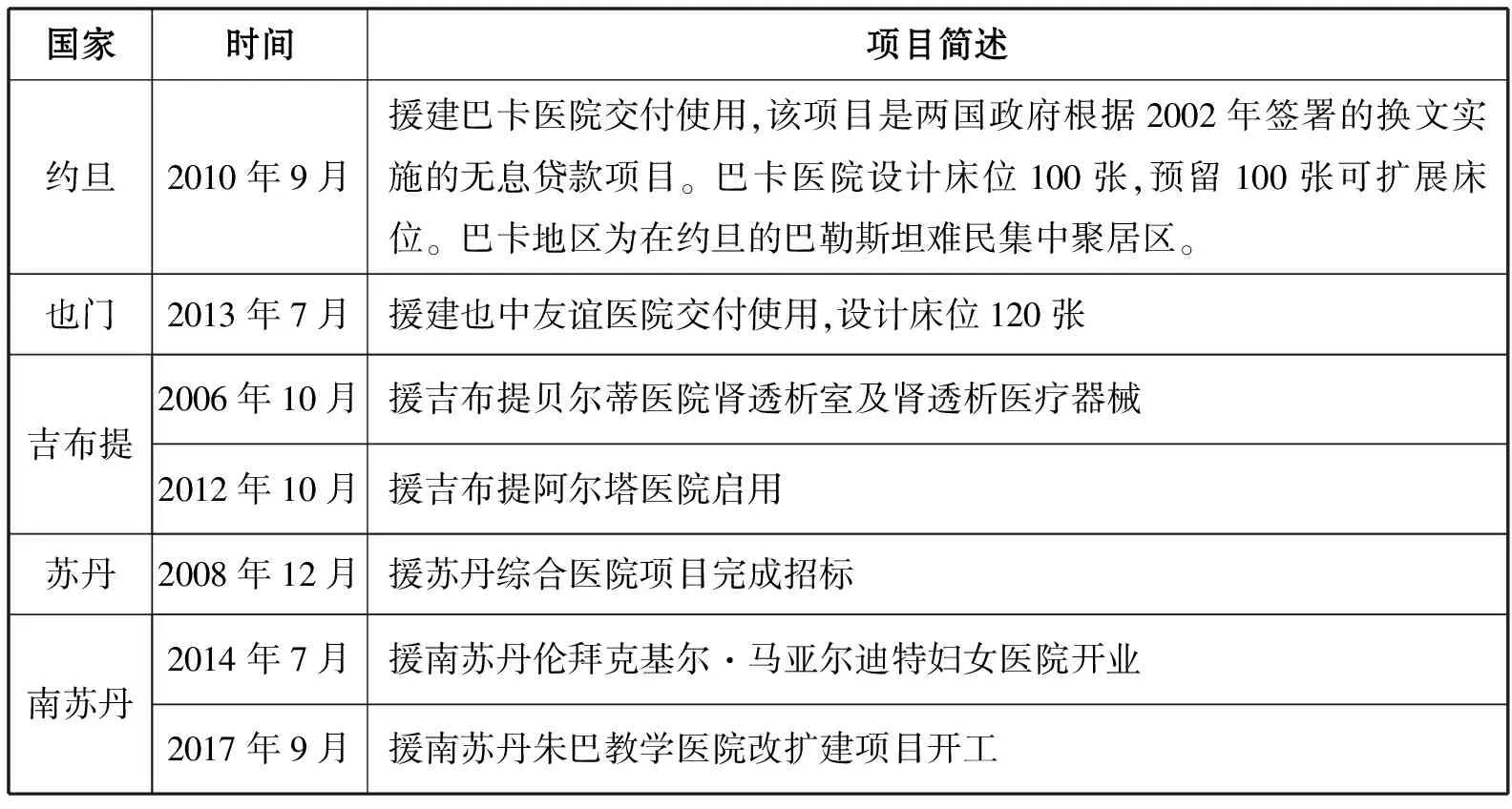

中國在中東地區援建醫院項目的覆蓋面并不廣,數量也比較有限,但大多位于脫離戰爭環境不久的國家。根據中國商務部發布的公告與新聞統計,自2006年以來,中國先后在也門、約旦、蘇丹、南蘇丹和吉布提5個國家援建了醫院(見表2),為在也門、吉布提、南蘇丹的援助醫院捐贈醫療設備與藥品,并為蘇丹南部的抗瘧疾項目提供藥品。(46)《中也交接援也門醫療設備項目》,中華人民共和國商務部對外援助司,2015年8月24日,http://yws.mofcom.gov.cn/article/zt_obor/subjecte/201508/20150801089770.shtml;《援蘇丹南方抗瘧疾藥品項目簽署交接證書》,中華人民共和國商務部對外援助司,2008年6月4日,http://yws.mofcom.gov.cn/article/b/200806/20080605583237.shtml;《我援南蘇丹醫療隊向朱巴教學醫院捐贈藥品及器械》,中國駐南蘇丹使館經商處,2018年1月23日,http://nsd.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201801/20180102702712.shtml,登錄時間:2019年7月27日。一般而言,衛生基礎設施建設的援助形式具有周期短、成本低的特點,但涉及到安全風險較高的國家時,此類援助可能因安全局勢的動蕩發生工期拖延的情況,為負責施工的企業帶來風險。例如,2011年5月29日,也門發生戰亂,中國援建也門的也中友誼醫院項目被迫全面停工,項目組全部撤回國內,對承接援建項目的中國企業造成了重大經濟損失。(47)《風雨見真情,援建譽也門——援也門也中友誼醫院建成移交》,中華人民共和國商務部對外援助司,2013年11月22日,http://yws.mofcom.gov.cn/article/jyjl/201311/20131100400519.shtml,登錄時間:2018年5月7日。另外,在索馬里內戰爆發之前,中國在摩加迪沙援建了該國最大的婦女兒童醫院貝納迪爾醫院。2015年7月中國大使館所在地遭到汽車炸彈襲擊之前,中國駐索馬里經濟商務處本已考慮應索馬里政府要求擴建該醫院,但項目因安全得不到保障而被迫擱置。

表2 中國在中東及相關非洲國家援建醫院情況一覽(2006年至2018年)

資料來源:商務部對外援助司網站,http://yws.mofcom.gov.cn,登錄時間:2018年5月7日。由于吉布提與中東國家毗鄰,南蘇丹與蘇丹問題具有關聯性,故列入此表。

中國向沖突后國家派遣援外醫療隊也會受到安全因素的干擾。例如在也門,沖突雙方曾爭相要求中國醫生救治本方傷員而在當地醫院內發生爭執、甚至開槍的事件。2013年5月也門戰亂期間,中國援助也門的醫療隊阿比揚分隊副隊長不幸遇襲犧牲。為保障人員安全,當時中國援也門醫療隊除3人留守外全部撤離。

第三,中國與沖突中的中東國家的衛生治理合作,如索馬里和2011年之后陷入戰亂的敘利亞。在這類國家中,中國主要依靠多邊國際組織提供衛生方面的人道主義援助。近年來,中國向這類國家提供的援助包括:2008年通過世界衛生組織向索馬里提供了50萬美元的人道主義援助;2012年3月,通過紅十字國際委員會向敘利亞提供200萬美元的緊急人道主義現匯援助;2016年12月,通過世界糧食計劃署向阿拉伯國家敘利亞、索馬里等國提供人道主義援助。(48)《中國向世界糧食計劃署提供人道主義援助》,中華人民共和國商務部對外援助司網站,2017年2月28日,http://yws.mofcom.gov.cn/article/gzdongtai/201702/20170202524238.shtml,登錄時間:2018年5月11日。2016年10月和2017年1月,中國又向世界衛生組織提供了兩筆價值分別達200萬美元和100萬美元的難民救援現匯援助,用于向敘利亞難民及流離失所者提供人道主義醫療援助、加強敘利亞基礎衛生保健及擴大衛生服務范圍等。(49)《中國政府與世界衛生組織簽署援助協議,積極落實人道主義援助承諾》,中華人民共和國商務部對外援助司網站,2017年1月18日,http://yws.mofcom.gov.cn/article/c/201702/20170202524234.shtml,登錄時間:2018年5月11日。

值得注意的是,2017年,中國紅十字會通過“絲路博愛基金”向敘利亞援助多組大型移動醫院,并提供脊髓灰質炎、腦膜炎、肝炎等疫苗援助,開創了中國社會力量參與中東戰亂地區衛生治理的先例。(50)《中國紅十字會為敘利亞提供人道援助》,新浪網,2017年11月3日,http://gongyi.sina.com.cn/gyzx/2017-11-03/doc-ifynmzrs6441116.shtml,登錄時間:2018年5月16日。但總體看來,中國針對這類國家采取了低介入的間接合作模式,援助規模也比較有限。

五、 結 語

本文考察了中東地區的公共衛生現狀與中國參與地區衛生治理的政策設計與合作現狀。傳統上,國家與地區安全問題被視為高政治議題,而公共衛生則被認為是技術性的低政治議題。但在中東地區,這兩類議題彼此交織,議程之間的界限相當模糊。從很大程度上來說,公共衛生體系的分散與薄弱不僅是地區沖突與動蕩的結果,也是地區不穩定的深層社會性根源。這一現實對中國參與地區衛生治理構成了挑戰。必須看到,在中東復雜的地區環境下,安全因素已經成為決定中國開展對外衛生合作模式、影響衛生合作成效的重要變量。

就開展與中東地區國家的總體關系而言,中國迫切需要綜合性的地區安全治理議程與話語,而以衛生促安全的合作具有較大發展空間。公共衛生政策手段具有非政治性的特征,天然地蘊含著社會公平與人道精神。“免疫停火”(immunization ceasefires)項目、緊急人道主義衛生援助等政策手段能夠在沖突方之間建立初步信任,在恢復和平與建設和平方面發揮著有益作用。(51)Valerie Percival, “A Bridge to Peace? A Framework for Health Engagement During the Conflict,” International Studies Review, Vol. 19, No. 1, 2017, p. 72.比如英國和美國的一些組織就曾在沖突地區發起過兒科醫生對話機制以及糖尿病診療等項目。(52)Tony Waterson et al., “A Health Bridge to Peace in the Middle East?,” The Lancet, Vol. 365, No. 9458, 2005, pp. 473-474;Norbert Goldfield, “Healing Across the Divides: American Medical Peacebuilding in the Middle East,” in Neil Arya and Joanna Santa Barbara, eds., Peace Through Health: How Health Professionals Can Work for a Less Violent World, Bloomfield: Kumarian Press, 2008, pp. 201-204.通過關注影響健康的社會經濟和安全因素,在一定程度上起到了緩和沖突的作用。中國參與中東地區安全治理不能采取結盟或選邊站的策略,應避免直接卷入沖突,以健康促和平的戰略能夠很好地契合中國分歧化解者的角色定位。隨著“一帶一路”建設的推進,中國正在全面深入發展與中東國家的關系,這為雙方進一步彌合衛生治理與安全治理之間的鴻溝,加強不同領域之間的協調合作提供了契機。

綜上所述,中國參與中東地區衛生治理應處理好大國外交、衛生合作與地區安全治理之間的關系。構建三者之間的良性關系不僅將為中國開展的衛生合作項目提供良好的安全保障,同時也能夠從發展與民生的角度為中東地區實現安全與穩定提供新的思路。