要素重置、產業結構變遷與經濟增長

——基于山東省的實證分析

安強身 ,張收元

(1. 濟南大學商學院,山東 濟南 250002;2. 山東省漁業技術推廣站,山東 濟南250002)

引言

改革開放后,我國經濟經歷了30 余年的快速增長,然而在人口、開放、資源紅利空間逐漸縮小、資本邊際報酬遞減以及環境要求日益提高等多重約束下,主要依靠低成本、廉價要素投入的粗放式增長已難以維持,經濟發展面臨著速度換擋、結構調整和動力轉換。經濟新常態下,要素生產效率的提高成為實現經濟長期可持續增長的唯一途徑,而生產效率提高又主要通過科學技術進步與內生經濟增長、產業結構變遷來實現。兩者的作用機制有所區別,科學技術進步和內生經濟增長是通過部門全要素生產率的提高來帶動經濟總體生產率的提升,產業結構變遷則是通過生產要素從生產率水平或生產率增長較低的部門向較高的部門流動來影響生產率增長。因此,在由以要素投入為主的粗放型經濟增長向以質量效益為主的集約型經濟增長轉變的大背景下,研究經濟增長問題就不可避免地要涉及要素配置與產業結構變遷。

現代經濟增長的過程不僅是生產率增長的過程,也是經濟結構不斷調整的過程,一個國家或地區能否實現長期可持續增長與其結構轉換成功與否有很大的關系。結構主義理論將產業結構變遷與長期經濟增長聯系起來,認為產業結構變動通過要素再配置實現生產效率的提升,不僅具有增長效應,而且屬于集約式增長,是促進經濟增長質量提升的一個重要源泉。在工業化進程中,產業結構變遷對經濟增長的影響隨發展水平的差異而不同,尤其是在發展中國家這一特征表現得非常突出。這是由于發展中國家產業結構的變遷一般是在非均衡狀態下發生的,尤其是在要素市場,即相異的產業部門之間生產要素產出效率不同,使得勞動和資本等要素在相異的產業部門之間流動和重新配置,向高生產率水平或高生產率增長的部門流動加速經濟增長,促進經濟增長質量提升。這種要素重新配置對經濟增長產生的效應叫做要素重置效應,其中正的要素重置效應又叫做“結構紅利”。改革開放以來,山東省積極推進發展方式轉變,產業結構持續變遷,促進了山東省經濟增長。在新的歷史時期,山東省產業結構是否存在優化升級的新空間?在新舊動能轉換重大工程指引下,當前要素配置效率能否有新的提高? 研究上述問題,弄清目前產業結構的現狀和存在的問題,才能真正站在供給側改革角度,提高供給質量,推進結構調整,改善要素配置的扭曲狀況,提高供給有效水平。

文獻回顧

新增長理論和結構主義發展理論的研究成果表明,現代經濟增長不僅體現在生產率的增長,還表現為經濟結構的不斷調整,尤其表現為生產要素流動和產業結構變遷。關于要素重置與經濟增長的關系,Lewis 的二元結構理論認為,發展中國家存在著二元經濟結構,以農村剩余勞動力為代表的生產要素呈現出從低生產率的農業部門向生產率更高的工業部門轉移,直至二元結構消失[1],而經濟各部門間的要素流動是經濟產出實現快速增長的主要原因(Kuznets,1955)[2]。在工業化進程中,結構變遷影響經濟增長的重要性隨發展水平的不同而存在差異,這一特征在發展中國家表現突出,尤其體現在產業結構變遷引起的要素重置。這種產業結構變遷通常是在非均衡條件下發生的,即不同產業部門之間勞動和資本等要素產出效率存在著差異,使得不同產業部門之間生產要素流動和重新配置,要素向高生產率水平的部門流動,從而促進經濟總體生產效率提升。20 世紀 80 年代后的結構主義學派認為非均衡條件下,不斷完善和優化產業結構可以提高要素資源配置效率,進而推動經濟增長[3]。Harberge 在其研究中將經濟增長描述為兩種形式:一是要素從低生產率向高生產率行業或部門重新配置提高效率帶動經濟增長;二是引入新技術與改善管理提高自身的生產效率,進而實現經濟增長[4]。因此關注促進要素重置和結構變遷這一經濟增長的核心要素成為研究熱點之一。

早期研究中,Clark (1940)、Kuznets(1957)、Denison(1967)等學者系統地提出了產業結構變遷對經濟增長的影響理論。Clark(1940)綜合運用費希爾關于產業劃分的研究成果以及配第的勞動力在不同產業間的移動演變趨勢理論,提出“配第-克拉克定理”,指出了勞動力從第一產業依次向第二、第三次產業流動并促進經濟增長的規律。但單一的勞動力指標難以在更深層次上揭示產業結構變動的總體趨勢和發展規律。Kuznets(1979)的研究表明,與經濟增長相伴隨的是經濟結構的不斷轉變[5],一國經濟活動重點從農業部門向非農業部門轉變,又從工業向服務行業轉移,結構變遷對經濟增長有著積極的貢獻。進一步地,Chenery(1986)、Syrquin(1986)使用結構變化和要素重置效應概念,指出這種效應是促進增長的關鍵因素[6]。Chenery(1986)的研究發現,產業結構變遷引致的要素重置效應在各個發展階段大致經歷了一個由最初加速而后放慢的過程。Syrquin (1986)強調要素重置對 TFP 和GDP 增長的重要貢獻,研究認為結構變化是經濟發展過程的重要特征和解釋經濟增長速度與質量的本質性因素。Peneder(2002)發現由于各生產部門間生產率水平以及生產率增長率存在著高低不同的現象,當生產要素由低生產率水平部門逐漸向高生產率水平部門轉移時,會顯著提高經濟總體的生產效率,這種通過要素流動解釋生產率增長的理論被Timmer & Szirmai 概括為“結構紅利”,從而促進經濟持續增長[7]。這種基于要素流動而形成的產業結構變遷對生產率增長的積極貢獻即 “結構紅利假說”。

基于這一假說,國內外學者從理論和實證兩個方面開始研究結構變動、要素重置與經濟增長之間的關系,實證研究結果不一。Salter 的研究結果顯示在1924-1950 年間,英國制造業間的要素流動對生產率提高的促進作用顯著[8]。也有研究顯示結構紅利假說并不顯著。聯合國工業發展組織的研究認為內部增長效應反映的是某一部門通過自身創新活動提高生產率水平的過程,而這往往需要成熟的國家創新體系、良好的人力資本基礎以及研發所需的各種資源,因此通常認為在發達經濟體中內部效應起到了主導作用;而發展中國家處于結構轉變進程中,還不具備足夠的創新資源,因此外部效應也許能更好地解釋生產率增長。Saccone 和 Valli 兩位學者對中國和印度的勞動生產率增長進行分解認為,在中國,內部效應遠遠強于產業結構的重置效應,表明中國經濟的增長與要素在產業間的轉移關系不大,而主要歸功于各個部門的出色表現;反觀印度,盡管結構因素的貢獻只有內部效應的一半左右,結構調整的確發揮了較大的作用[9]。

國內學者的研究中,部分文獻肯定了改革開放以來我國要素流動、產業結構演進對經濟增長的積極作用。張軍、陳詩一的研究發現工業結構改革引致了行業間要素重置,并真實推動了工業生產率的提高[10]。我國經濟中的產業結構變遷被認為是市場化改革的重要體現,但近年來我國產業結構變遷對經濟增長的貢獻逐漸讓位于技術進步,進一步提高資源配置效率有賴于打破某些發展和體制因素的阻礙。當然,當前的產業結構調整仍然存在諸多問題,有的學者發現1999-2009 年間我國勞動和資本要素的再配置對經濟增長的貢獻甚至均為負(趙春雨,2011)[11]。盡管實證研究對結構紅利假說的檢驗結果不一,但不能否認要素重置與生產率之間存在的聯系,尤其對處于轉型關鍵期的中國來講,由于產業結構存在偏差,市場機制還不完善,要素配置和產業結構升級優化成為當前國家與地區轉型經濟發展面臨的重要問題。

改革開放以來的山東省產業結構變遷

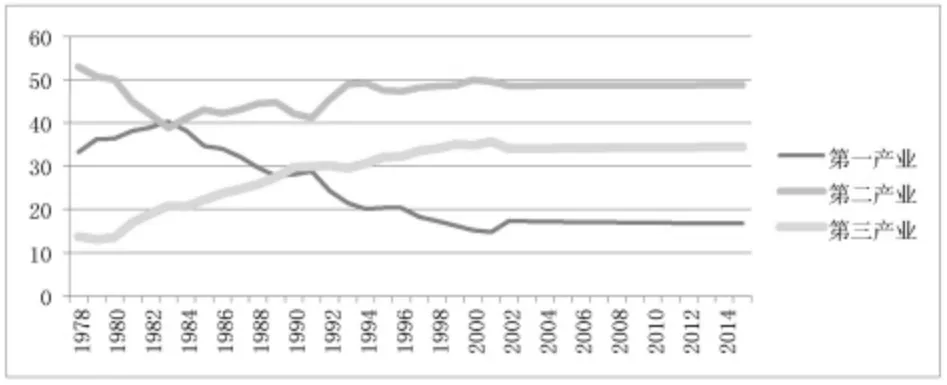

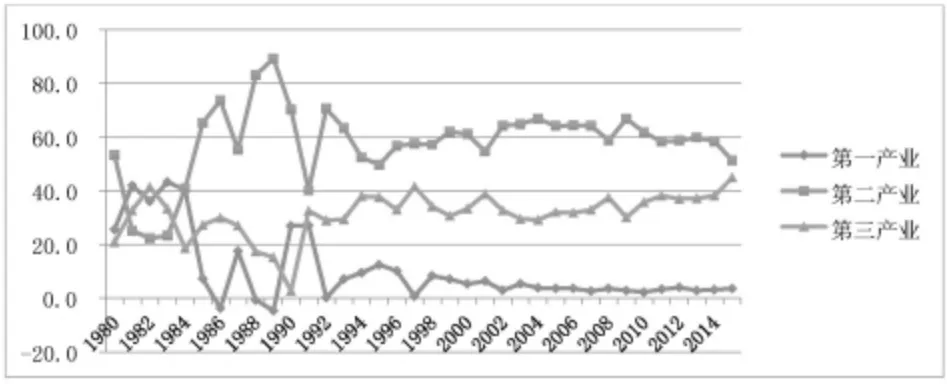

改革開放以來,與全國經濟發展走勢近似,山東省經濟也呈現高速增長態勢,而這一過程中的三次產業結構變化也十分顯著,產業結構經歷了一個由不合理到逐步合理、由調整到不斷改善和優化的過程。從圖 1、圖 2 我們可以看出,1978 年,改革開放初期,山東省的第一產業增加值75.06 億,約占GDP 總產值的33.3%,是第三產業的2.41 倍,是一個典型的農業大省。改革開放以來,隨著經濟的快速發展,到2015 年農業總產值雖然增加了約34.5倍,卻遠落后于第二產業的51.98 倍尤其是第三產業141.28 倍的增長速度; 第一產業占GDP 的比重從1978 年的33.3%下降到2015 年的16.7%,下降了 16.6 個百分點,對經濟增長的貢獻率波動下降,90 年代后基本維持在10%以下的低水平; 第二產業(主要是工業)占GDP 的比重經歷了先下降后上升的過程,但一直是經濟增長的主導力量,對1980-2015 年間經濟增長的貢獻達到了60%的平均水平,個別年份甚至高達90%。第三產業在GDP中所占的比重由13.8%上升到34.5%%,提高了20.7 個百分點,就業人口更是提高了 26.3 個百分點,對經濟增長的貢獻率呈現出波動上升的趨勢,尤其是在2008 年金融危機之后,表現出迅速上升的態勢,與第二產業貢獻相比不相上下。這說明第三產業對GDP 的貢獻率越來越大,在整個國民經濟中的作用正在增加。雖然目前山東省服務業占GDP 的比重與發達國家相比還較低,但是,山東省服務業在短短的32 年內增長了 141.28 倍,服務業占GDP 比重不高的主要原因是工業發展速度更快。隨著改革的不斷推進,山東省服務業的發展潛力逐漸顯現出來,在地區生產總值中所占的比重會越來越大。

圖1 山東省三次產業占GDP 的比重(1978-2015 年)

圖2 年山東省三次產業對經濟增長貢獻率(1980-2015 年)

山東省要素配置效率測度與評價

1.模型選擇

常用的測度要素重置與結構變遷效應的方法包括兩種,分別是一種是Fabrican(1942)提出的偏離份額法和Chenery(1986)在分析多國模型中使用的方法。偏離份額法雖然能夠有效地分析結構問題,但是它僅能測度單一要素的結構變遷效應,對于產業結構變化的分析比較粗略。而多國模型法雖然克服了偏離份額法對于測度要素數量的限制,能夠同時考慮資本和勞動結構變遷對經濟增長的貢獻,但是由于其回歸過程中控制變量的選擇比較模糊,一旦忽略重要的控制變量,就會導致分析不準確,同時怎樣衡量模型中的產業結構也是一個難點。本項目使用經典的Wurgler(2000)模型研究要素重置與產值增長的關系,它以要素流動對GDP變化的敏感程度作為要素配置效率的衡量標準,可以同時考慮多種要素的配置效應變化,在一定程度上避免了前兩種方法研究中的不足。實證模型如下:

式中,i 為行業編號;t 為年份;I 為固定資本流量投入 (在計算勞動配置效率時將I 替換為L 從業人員); GDPi,t/GDPi,t-1為生產總值變化指數,即相對于上一年i 行業的生產總值的變化; η 為投資反映系數,表示各行業資本(勞動)的增減對生產總值增長變化的彈性水平。當η>0 時,表示某行業生產總值相對于上一年有所增加時,流向該行業的資本(勞動)增長率也會相應增加,即有更多的資本(勞動)會流入生產總值增長相對較快的行業,相對有較少的資本(勞動)流入產值增長較慢的行業。當η<0 時,表示某行業GDP 相對增長時,資本(勞動)增長率反而會減少。當η=0 時,表示資本(勞動)流入與行業生產總值增長無關。

2.數據來源與整理

由于受分行業年度數據缺失的限制,在測算要素配置效率時使用2005-2015 年間的經濟總體三大產業分行業的面板數據。其中經濟總體三大產業分行業情況為:第一產業(農、林、牧、漁業)、第二產業(制造業、采掘業、電力煤氣及水生產供應業統稱為“工業”和建筑業)、第三產業(“交通運輸倉儲、郵政業”、“批發和零售、住宿和餐飲業”、金融業、房地產業、其他服務業)。

對要素配置效率測算過程中,基礎數據均來源于wind 數據庫和2000-2016 年的 《山東省統計年鑒》,所涉及的投入、產出數據如下:

(1)勞動投入指標。以年底從業人員數(萬人)作為勞動投入的代理變量。

(2)資本投入指標。采用永續盤存法計算的固定資本存量(億元)作為資本投入的代理變量,在此將2003 年的山東省各行業的固定資產投資完成額設定為Kt,資產折舊率依舊設定為11.28%。

(3)產出指標。采用名義 GDP(億元)作為代理變量。

所有數據均未考慮價格因素的影響,且為消除量綱對數據的影響,均對以上數據采取了最大最小值標準化。

3.實證結果及分析

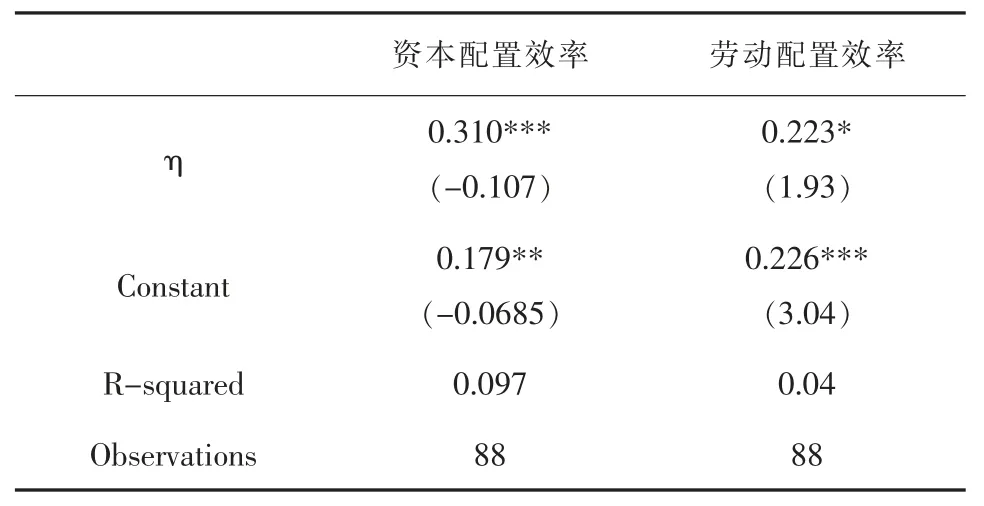

在上述模型基礎上,使用面板數據估計方法對經濟總體的資本 (勞動) 配置效率進行了測算。Hausman 檢驗表明,對于回歸分析應選擇固定效應模型,結果如表1 所示。

總體而言,在2005-2015 年期間,山東省經濟總體資本配置效率為 0.310,勞動配置效率為0.138。經濟總體要素再配置對生產總值變化的彈性較小,資本和勞動力再配置變化與生產總值的增加同向,即經濟總體內資本和勞動力結構變化對促進生產總值的增加均具有弱的正效應,且相較而言,資本結構的變化對經濟增長的貢獻效應要略大于勞動力結構的調整帶來的影響。該研究結果與姚戰琪(2009)的研究結論基本一致,與干春陣和鄭若谷(2009)對中國經濟整體研究發現具有一致性,他們發現在2001-2007 年期間,資本結構變化對資本生產率增長具有微弱的“結構紅利”,勞動力結構變化對勞動生產率增長具有“結構紅利”并趨于減弱;但與趙春雨(2011)中資本配置效率彈性系數為負的結論相悖。本文認為,一方面山東省作為中國經濟中一個相對獨立的經濟體,產業結構有其自身的特殊性,會使得資本在其重新配置過程中發揮積極的作用;另一方面由于本文選取資本存量而不是趙春雨(2011)所采用的固定資產凈值作為資本投入代理變量也有可能導致兩者結果的不同。

表1 固定效應模型下山東省要素配置效率回歸結果(2005-2015年)

由表1 可知,經濟總體的資本配置效率彈性系數雖然為正但相對較小,一方面體現出近年來山東省調結構、轉方式取得了積極效果,越來越多的資本流向具有高附加值、高生產率的行業;另一方面也說明,現有的產業結構尚存在較大的可完善空間。由于受整體國家政策的影響,山東省產業結構長期存在一定的偏差,盡管三大產業間的結構日漸趨向合理,但第一產業資本投入不足,第三產業發展滯后,尤其是生產性服務業市場化改革緩慢,缺乏有效市場競爭機制的現象依然存在,導致生產效率較低、資本不能自由流動,嚴重制約著資本要素配置效率。與資本配置效率類似,經濟總體勞動要素的結構變化對經濟增長的貢獻亦為正,這是由于在工業化進程中,第一產業富余勞動力大量向其他產業轉移,造成第一產業就業出現負增長。近年來,隨著山東省城市化與工業化建設進程的推進,大量的農村勞動力向建筑行業轉移,該行業吸納了大量農業過剩的勞動力。同時由于第三產業個體、私營等非公有制經濟的發展,及其技術進步、生產效率的提高,從農業、工業轉移出的勞動力大量流入了第三產業,第三產業成為吸收勞動力最主要的部門。因此,經濟總體三大產業勞動要素的結構變化對生產率增長具有微弱的“結構紅利”。

山東省“結構紅利”微弱原因分析與啟示

改革開放以來,山東省產業結構不斷變遷與調整、優化,但總體而言仍只是具有微弱的“結構紅利”。在新時代條件下,從產業結構變遷角度分析這種微弱紅利的原因,促進產業優化、助力動能轉移,將有助于當前山東省新舊動能轉換重大工程的推進。分析結構紅利微弱的原因,我們認為表現為幾下三個方面:

一是山東省的產業結構總體水平相對低下,結構失衡。突出表現為第一產業薄弱,第二產業超前,第三產業發展不足。首先,農業發展缺少有力的基礎支撐,現代化水平低,農業勞動生產效率偏低制約了農業發展的可持續性。其次,第二產業占比過高,工業結構實際高度化不足,制造業大而不強,鋼鐵、加工等一些行業低水平產能嚴重過剩。山東省工業經濟增長主要依賴于投資拉動和數量擴張,從產業結構和部門結構變化來看山東省名義高度化水平較高,而從附加值、技術含量和國際分工地位等角度來考察水平卻較低。工業產品的加工程度較低且向深加工轉變的過程緩慢,加工產品多為初級產品,附加值低,經濟增長缺乏科技進步的有效支持。再次,服務業占比較低,發展相對滯后,且以傳統服務業為主,內部結構不太合理,自身結構矛盾突出,技術創新和制度創新能力無法滿足社會經濟發展的需要。

二是三次產業就業結構的不均衡。第一產業就業比例偏高,第三產業就業比例偏低。改革開放以來山東省三次產業的就業比例一直在改善,1978年第一產業就業高達79.2%,2015 年為29.6%,第二產業、第三產業的就業比重分別從1978 年的12.3%和8.5%上升到2015 年的35.2%。但是,與發達國家相比,山東省第三產業就業比重明顯低于世界主要發達國家和新興工業化國家60%的比重,第一產業就業比重則遠遠高于這些國家不足10%的比重,三次產業就業結構水平依舊低下。三次產業低下的就業結構直接影響著農業過剩勞動力向生產率水平和收入水平更高的工業與服務業轉移。大量的資本被投入到增長率較低的工業中,相對粗放的經濟增長方式加重了基礎工業對經濟增長的制約。大量資本被投資到高能耗、高污染、技術水平較低的基礎行業和重化工行業,導致產業瓶頸與重復建設從而浪費了大量的資源。一方面目前的體制使得重化工業被放大化,加劇了重化工化帶來的弊端;另一方面,重化工化過程中缺少環保和創新意識,沒有走高新技術化的新型工業化道路,造成山東省這些年經濟增長的代價特別大,增長質量不高。

三是產業素質較低且不協調,技術創新能力差。產業素質不協調主要通過在產業間明顯的技術斷層和勞動生產率的強烈反差來體現。雖然近年來山東省高技術支柱產業發展速度加快,但將高新技術用于傳統產業改造的力度和效果比較差,尚且不能發揮其帶動經濟全面發展和結構升級的主導作用。而且許多行業由于缺乏自主知識產權的關鍵性技術與設備、高技術產業技術不高,處于產業分工的低端。致使山東省在低質量、低檔次、低附加值的產品方面產能嚴重過剩,而高質量、高檔次、高附加值的產品生產不足,只能依賴進口。這些問題將在較長一段時期內影響并制約著山東省產業整體素質的提高和產業結構的優化升級。

總體而言,山東省要素市場化改革相對滯后,資源和要素價格扭曲,客觀上造成了對資源和生產要素的錯配和浪費。造成這些問題的原因主要是資源和要素的價格沒有充分反映其稀缺程度。合理的價格信號不僅能引導要素合理配置,激勵市場主體節約資源,還能激勵開發節約資源的技術進步。因此,需要對要素市場化進一步改革,扭轉要素價格扭曲和錯配的現象,提升經濟整體生產效率。

——山東省濟寧市老年大學之歌